Семенное размножение дичающих из культуры видов растений в условиях Южной Карелии

Автор: Рохлова Елена Леонидовна, Антипина Галина Станиславовна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 2 (139), 2014 года.

Бесплатный доступ

Одним из показателей жизнеспособности интродуцентов является семенная продуктивность. Цель работы - изучение показателей семенного возобновления дичающих из культуры травянистых интродуцентов в условиях севера и оценка их потенциальной инвазионности. Исследование выполнено на примере Echinocystis lobata (Michaux) Torr. & A. Gray, Lupinuspolyphyllus Lindl., Xanthoxalis stricta (L.) Small, Symphytum asperum Lepech., Calendula officinalis L., Centaurea montana L., Helianthus tuberosus L., которые часто культивируются в регионе как декоративные растения. Высоким показателем семенной продуктивности побега характеризуется Xanthoxalis stricta (в среднем 1096,2 семян при всхожести 14,8 %). Для других видов этот показатель составляет: Helianthus tuberosus - 249,0 (всхожесть 17,9 %); Lupinuspolyphyllus - 184,8 (70,2 %); Calendula officinalis - 172,8 (36,4 %); Echinocystis lobata - 164,7 (40,1 %); Symphytum asperum - 107,4 (25,3 %); Centaurea montana - 14,4 (40,3 %). Из семян, сформировавшихся на одном побеге (с учетом всхожести семян), на следующий год развиваются от 6 (Centaurea montana) до 128 (Lupinus polyphyllus) и 164 (Xanthoxalis stricta) молодых растений, из которых до генеративного состояния доходят 10-50 %. Показатели семенного возобновления Xanthoxalis stricta и Lupinus polyphyllus близки к показателям инвазионного для Карелии вида Impatiens glandulifera Royle. Xanthoxalis stricta распространяется преимущественно по культурным участкам, Lupinus polyphyllus расселяется по нарушенным и вторичным местообитаниям. Исследованные виды характеризуются устойчивым семенным возобновлением в условиях севера, но возможности его недостаточны для их широкого распространения из мест возделывания и перехода в категорию инвазионных видов. Как потенциально инвазионный вид можно рассматривать Lupinus polyphyllus.

Инвазионные виды растений, семенное размножение, семенная продуктивность

Короткий адрес: https://sciup.org/14750614

IDR: 14750614 | УДК: 581.162

Текст научной статьи Семенное размножение дичающих из культуры видов растений в условиях Южной Карелии

В настоящее время во всем мире натурализация растений-интродуцентов находится под пристальным вниманием ботаников и экологов, так как этот процесс может привести к инвазиям чужеродных видов, изменению местных экосистем, вытеснению аборигенных видов [3], [10]. Одним из главных показателей жизнеспособности растений в различных условиях является семенная продуктивность как составляющая репродуктивного процесса [4], [11].

Инвазионными для Карелии видами – «беглецами из культуры» среди травянистых растений являются два вида: Impatiens glandulifera Royle – недотрога железистая и Heracleum sosnovskyi Manden. – борщевик Сосновского. Эти растения широко распространены по синантропным местообитаниям [9] и могут рассматриваться как виды-трансформеры, изменяющие состав и структуру фитоценозов.

Целью данной работы является изучение показателей семенного размножения дичающих из

культуры видов растений и оценка их потенциальной инвазионности.

Исследование выполнено в 2011–2013 годах в Южной Карелии (продолжительность вегетационного периода 153–160 дней, среднегодовое количество осадков 650–725 мм, среднегодовая температура 2,5–3,5 °C, средняя температура января –9,5 °C, июля 16,5 °C) [7].

В качестве модельных объектов выбраны семь видов травянистых интродуцентов. Они достаточно часто выращиваются в открытом грунте во дворах, на приусадебных и дачных участках и дичают из культуры, распространяются по культурным и нарушенным участкам. Эти виды относятся к адвентивной фракции региональной флоры, являются эунеофитами (выявлены на территории в последние 20–30 лет) и эргазиофигофитами (дичают из культуры).

Семенное размножение изучено на примере следующих видов (виды приведены в систематическом порядке):

-

1. Echinocystis lobata (Michaux) Torr. & A. Gray (эхиноцистис лопастнолистный, семейство Cucurbitaceae – Тыквовые) – североамериканский, южно-умеренный вид, однолетник, терофит [8]. Соцветие – метелка, плод – тыквина.

-

2. Lupinus polyphyllus Lindl. (люпин многолистный, семейство Fabaceae – Бобовые) – североамериканский, умеренный вид, многолетник, гемикриптофит [8]. Соцветие – кисть, плод – боб.

-

3. Xanthoxalis stricta (L.) Small (желтокислица прямостоячая, семейство Oxalidaceae – Кисли-цевые) – восточноазиатский-североамерикан-ский, южно-умеренный вид [8], многолетник, криптофит. Соцветие цимозное верхушечное, плод – коробочка.

-

4. Symphytum asperum Lepech. (окопник жестковолосистый, семейство Boraginaceae – Бурачниковые) – азиатский, южно-умеренный вид, многолетник, гемикриптофит [8]. Соцветие – завиток, плод – ценобий, распадающийся на четыре односеменных эрема (орешка).

-

5. Calendula officinalis L. (календула лекарственная, ноготки, семейство Asteraceae – Астровые) – европейский, южно-умеренный вид, однолетник, терофит [8]. Соцветие – гетерогамная корзинка, плод – семянка.

-

6. Centaurea montana L. (василек горный, семейство Asteraceae – Астровые) – европейский, южно-умеренный вид, многолетник, криптофит [8]. Соцветие – гетерогамная корзинка, плод – семянка.

-

7 . Helianthus tuberosus L. (подсолнечник клубненосный, топинамбур, семейство Asteraceae – Астровые) – североамериканский, умеренный вид [8], многолетник, криптофит. Соцветие – гетерогамная корзинка, плод – семянка.

В местах произрастания видов были заложены учетные площадки размером 1 х 1 м2, по 10 площадок на каждый вид [6]. Для изучения семенного размножения на каждой учетной площадке выбирали по одному генеративному побегу (выборка – 10 побегов), у которых определяли следующие показатели: число соцветий на побеге, число цветков в соцветии, число цветков на побеге, число плодов и семян в соцветии и на побеге. Всхожесть семян определялась по стандартной методике [5]. Латинские и русские названия приведены по Н. Н. Цвелеву [8]. Значимость различий показателей средней семенной продуктивности определяли с помощью критерия Стьюдента при доверительном интервале 0,05 и достоверности 95 %.

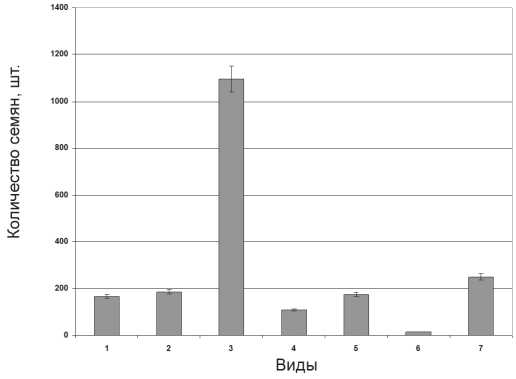

Некоторые показатели семенного размножения представлены в таблице и на рисунке.

Максимальной семенной продуктивностью среди исследованных видов выделяется жел-токислица: каждая коробочка содержит до 26 мелких семян (в среднем 1096,2 семян на побеге). Семенная продуктивность трех исследованных растений (эхиноцистис, люпин, календула) (в среднем соответственно 164,7, 184,8 и 172,8

Показатели семенного размножения

|

Виды |

Количество, шт. / побег |

Всхожесть семян, % |

||

|

соцветий |

цветков, форми рующих плоды и семена |

плодов |

||

|

Echinocystis lobata |

43,2 ± 1,5 |

78,1 ± 2,9 |

41,2 ± 1,8 |

40,1 |

|

Lupinus polyphyllus |

1 |

105,5 ± 10,1 |

42,4 ± 2,4 |

70,2 |

|

Xanthoxalis stricta |

12,9 ± 1,3 |

46,1 ± 8,8 |

42,0 ± 8,3 |

14,8 |

|

Symphytum asperum |

44,9 ± 6,7 |

987,7 ± 14,6 |

107,4 ± 1,4 |

25,3 |

|

Calendula officinalis |

5,9 ± 3,3 |

214,0 ± 59,5 |

172,8 ± 49,5 |

36,4 |

|

Centaurea montana |

1 |

37,4 ± 1,2 |

14,4 ± 2,5 |

40,3 |

|

Helianthus tuberosus |

9,8 ± 3,1 |

541,3 ± 26,5 |

249,0 ± 57,1 |

17,9 |

Примечание. 1. Плоды и семена формируют: у Lupinus polyphyllus, Xanthoxalis stricta, Symphytum asperum – все цветки, у Echinocystis lobata – женские цветки, у Calendula officinalis, Centaurea montana, Helianthus tuberosus – трубчатые цветки гетерогамной корзинки; 2. Для Symphytum asperum приведены данные о количестве эремов (орешков).

семян) значимо не различается. Различия средних показателей семенной продуктивности составляют (Тэ – эмпирическое значение критерия Стьюдента, Тт – табличное значение критерия Стьюдента, df – число степеней свободы): люпин и календула – Тэ 0,22 < Тт 2,06, df = 24; календула и эхиноцистис – Тэ 0,16 < Тт 2,04, df = 28; люпин и эхиноцистис – Тэ 0,89 < Тт 2,14, df = 14. Соответственно, различия между средними показателями семенной продуктивности этих видов не значимы.

На одном побеге окопника в среднем формируется 107,4, на одном побеге топинамбура – 249,0 семян (см. рисунок). Низкая семенная продуктивность василька (14,4 семян) связана с тем, что побег несет единственное соцветие – корзинку с небольшим количеством трубчатых цветков.

Реализация потенциальной семенной продуктивности (она соответствует количеству семязачатков) происходит при формировании семян. Важность этого показателя демонстрирует, например, окопник жестковолосистый . Он характеризуется максимальной среди исследованных видов потенциальной семенной продуктивностью (в каждом цветке 4 семязачатка, потенциально побег может дать около 4000 семян). Однако основная часть семязачатков (почти 97 %) не формирует семян, и фактическая семенная продуктивность побега составляет лишь около 100 семян (см. таблицу, рисунок). Это явление может быть обусловлено неполным развитием генеративных клеток, несостоявшим-

Семенная продуктивность побега: 1 – Echinocystis lobata , 2 – Lupinus polyphyllus , 3 – Xanthoxalis stricta,

4 – Symphytum asperum, 5 – Calendula officinalis, 6 – Centaurea montana, 7 – Helianthus tuberosus ся опылением, самостерильностью и другими причинами.

Всхожесть семян у исследованных видов (за исключением люпина) можно оценить как низкую или среднюю (см. таблицу).

Из семян, сформировавшихся на одном побеге (с учетом всхожести семян), на следующий год развиваются от 6 (василек) до 128 (люпин) и 164 (желтокислица) проростков. Однако не более половины из них доживают до генеративного состояния, так как основная часть проростков гибнет от различных причин, главной из которых являются весенние заморозки.

По интенсивности семенного возобновления выделяются два вида: желтокислица прямостоячая и люпин многолистный. У желтокислицы это обусловлено высокой семенной продуктивностью побега (около 1100 семян) при небольшой всхожести семян – около 15 %, тогда как у люпина, наоборот, сочетанием сравнительно невысокой семенной продуктивности (около 200 семян) и высокой всхожести семян (около 70 %). Эти показатели, по всей вероятности, отражают разные жизненные стратегии дичающих видов. Желтокислица – эксплерент, она способна быстро распространяться по культурным и нарушенным участкам, однако не выдерживает конкуренции с другими видами. Люпин реализует жизненную стратегию, близкую к виолентам, может становиться доминантным видом на вторичных участках, увеличивая численность и постепенно расширяя занимаемую площадь.

По классификации уровней жизненности интродуцированных растений на севере России [1], все исследованные виды можно отнести к пятому уровню жизненности: растения завершают полный цикл развития, самостоятельно размножаются семенным путем на культурных и нарушенных участках.

Для оценки потенциальной инвазионности исследованных видов проведено сравнение семенной продуктивности этих видов и инвазионного для Карелии вида недотроги железистой. В селитебных местообитаниях семенная продуктивность одного побега недотроги железистой составляет около 300 семян при всхожести 60 % [9].

Показатели семенного возобновления (количество новых растений семенного происхождения, которое может дать один побег) эхиноцисти-са, окопника, календулы, топинамбура, василька достоверно ниже, чем у недотроги железистой.

У двух исследованных видов – люпина многолистного и желтокислицы прямостоячей – показатели семенного возобновления достоверно не отличаются от аналогичных данных для недотроги железистой. Различия средних показателей семенного возобновления составляют: люпин и недотрога – Тэ 0,84 < Тт 2,14, df = 124; желто-кислица и недотрога – Тэ 0,13 < Тт 2,10, df = 18.

При этом желтокислица распространяется преимущественно по открытым возделываемым участкам, так как растения плохо переносят затенение и задернение почвы. Люпин, наоборот, в последние годы расселяется в Карелии вдоль автомобильных и железных дорог, постепенно входит в состав нарушенных естественных растительных сообществ.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что люпин многолистный при продвижении на север сохраняет высокий инвазионный потенциал. Систематические наблюдения за распространением люпин а в ближайшие 10–15 лет позволят оценить, насколько он будет реализован в условиях Карелии.

Таким образом, исследованные травянистые растения, интродуцированные в условиях Южной Карелии, характеризуются устойчивым семенным возобновлением. Однако возможности его (формирование, количество и всхожесть семян) недостаточны для широкого распространения видов с мест возделывания и перехода в категорию инвазионных видов. Как потенциально инвазионный для Карелии вид можно рассматривать Lupinus polyphyllus – люпин многолистный.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

Список литературы Семенное размножение дичающих из культуры видов растений в условиях Южной Карелии

- Андреев Г Н. Об уровнях жизненности интродуцентов//Ботанические исследования в Субарктике. Апатиты, 1974. С. 61-70.

- Антипина Г С., Шуйская Е. А., Г н ат ю к Е. П., Рохлова Е. Л. Аннотированный список интродуцированных видов травянистых растений, культивируемых в городе Петрозаводске//Hortus botanicus. 2012. № 7 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://hb.karelia.ru

- Вайнагий И. В. О методике изучения семенной продуктивности растений//Ботанический журнал. 1974. Т. 59. № 6. С. 826-831.

- Виноградова Ю. К., Майоров С. Р., Хорун Л. В. Черная книга флоры Средней России. М.: ГЕОС, 2010. 512 с.

- ГОСТ 24933.2-81. Семена цветочных культур. Методы определения всхожести и энергии прорастания от 01.07.1987 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vsegost.com/Catalog/13/13865.shtml

- Ипатов В. С., Кирикова Л. А. Фитоценология. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. 205 с.

- Назарова Л. Е. Климат//Разнообразие биоты Карелии: условия формирования, сообщества, виды. Петрозаводск: Изд-во КарНЦ РАН, 2003. С. 6-8.

- Цвелев Н. Н. Определитель сосудистых растений Северо-Западной России (Ленинградская, Псковская и Новгородская области). СПб.: Изд-во СПХФА, 2000. 781 с.

- Шуйская Е. А., Антипина Г С. Семенная продуктивность недотроги железистой (Impatiens glandulifera Royle) в Южной Карелии//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология. 2009. № 14. С. 151-156.

- Mooney H. A., Hobbs R. J. (Eds.) Invasive Species in a Changing World. Washington, D.C.: Island Press, 2000. 456 p.

- Richardson D. M., Pysek P., Rej manek M., Barbour M. G., Panetta F. D., West C. J. Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions//Diversity and distribution. 2000. Vol. 6. P. 93-107.