Семикаракоры: восточная стена крепости и донжон

Автор: Флров В.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

Нижнедонская Семикаракорская крепость - крупнейшая из хазарских,возведена из сырцовых кирпичей с небольшой частью обожженных; имеет план в виде неправильного четырехугольника. В восточную стену крепости включена курганообразная насыпь. Раскопки у ее основания показали, что она скрывает развалины донжона, сохранившегося на высоту от 2 до 3 м. В его стенах большое количество обожженных кирпичей. Прямые аналоги донжону Семикаракорской крепости в Хазарском каганате неизвестны. Как на один из вероятных прототипов автор указывает на донжоны Хорезма. Подробно описана куртина крепостной стены, примыкающая к донжону. Ее основание пересекает сквозной канал сечением 18 х 10 см. Подобные есть в крепостях Калиакра (Болгария) и Хумара (Северный Кавказ).

Нижний дон, хазарский каганат, крепости, конструкция кирпичных стен, донжон

Короткий адрес: https://sciup.org/14328240

IDR: 14328240

Текст научной статьи Семикаракоры: восточная стена крепости и донжон

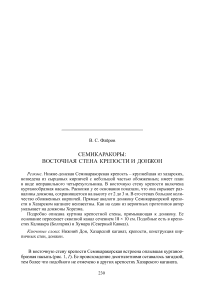

В восточную стену крепости Семикаракорская встроена оплывшая курганообразная насыпь (рис. 1, 1 ). Ее происхождение десятилетиями оставалось загадкой, тем более что подобного не отмечено в других крепостях Хазарского каганата.

Рис. 1. Семикаракорская крепость

1 – план; 2 – развалины донжона и местоположение раскопа; 3 – профиль развалин; 4 – раскоп, кв. 84–87

Предстояло выяснить, не является ли насыпь более ранним, чем городище, курганом. Если это так, то каким образом восточная крепостная стена соединяется с ним: проходит над ним или врезается в него. Было и иное предположение, которое и предстояло проверить: курганообразная насыпь – это развалины донжона в составе восточной крепостной стены. В конечном итоге так и оказалось. Тем самым отпало и предположение о том, что башня‑донжон стоит на древнем кургане.

В 1974 г. у северной подошвы насыпи был заложен раскоп 8 × 8 м, состоявший из квадратов № 84–87. Он планировался с таким расчетом, чтобы охватить небольшой участок восточной крепостной стены у северного основания насыпи и часть склона самой насыпи. Другими словами, исследовать место их стыка (рис. 1, 2, 3 ).

Верхние слои сырцовой кладки стены залегали непосредственно под дерном. Уже после того, как раскоп был вскрыт до древней погребенной почвы, выяснилось, что перед насыпью стена сохранилась на высоту до 75–85 см (рис. 2, 1 ). В направлении же к югу, в сторону насыпи стена сохранилась уже на высоту до полутора метров (рис. 2, 3 ). При этом основание стены, т. е. первый нижний слой сырцовых кирпичей, было горизонтальным. Тем самым стало очевидным, что восточная стена крепости не поднимается по склону насыпи, а пронизывает ее до остатков громадного сооружения, скрывающегося внутри нее, но не вошедшего в очертания раскопа.

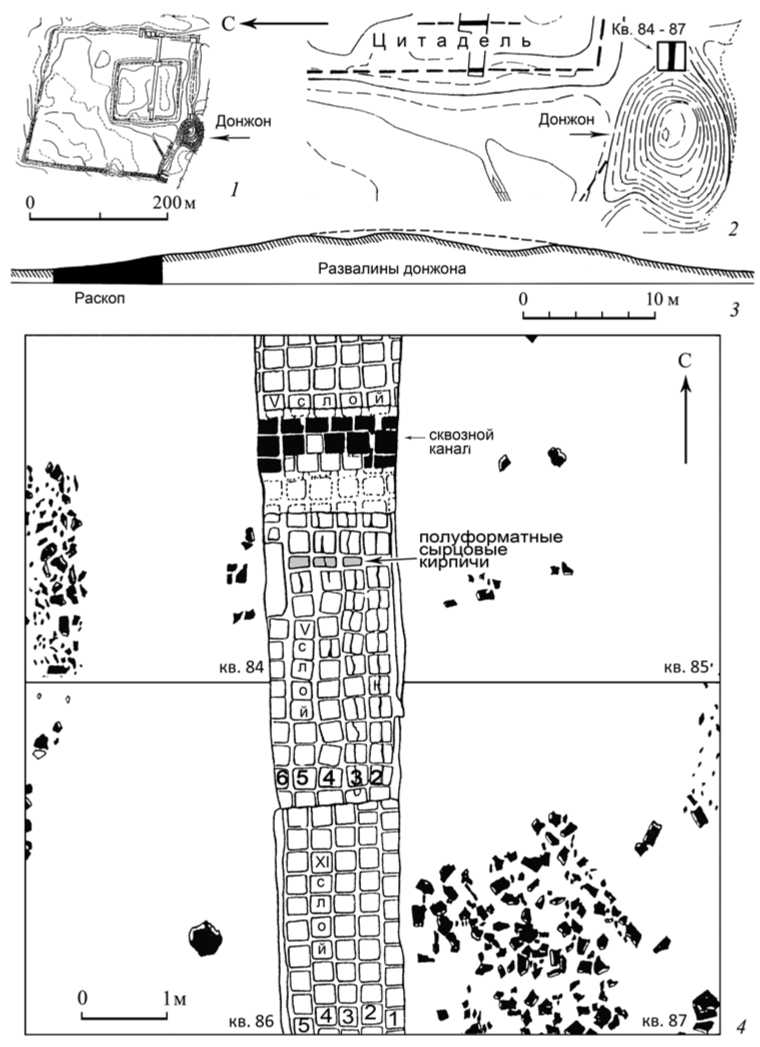

Описание стратиграфии начнем с северной стенки раскопа.

Квадраты 84, 85. На этом участке восточная стена крепости еще не достиг‑ ла насыпи. Основание ее находилось на глубине 0,85 м от современной поверхности, а верхние разрушенные корнями растительности сырцовые кирпичи на глубине 10 см (рис. 2, 1 ).

С внешней (восточной) и внутренней (западной) сторон к остаткам крепостной стены примыкает глинистый развал сырцовых кирпичей ее верхней обрушившейся части. С внешней стороны стены он простирается примерно на 3 м. С внутренней стороны развал компактнее и не распространился далее 1,7 м. Обратим внимание на то, что и стена и развал сырцовых кирпичей лежат на одном уровне – на дневной поверхности времени постройки стены. Это показывает, что культурный слой у основания стены за время существования крепости не накопился ни с внутренней стороны, ни с наружной. Тем не менее, изредка у основания стены попадались единичные кости животных и фрагменты сосудов. Один обломок горшка оказался в сырцовом кирпиче, куда попал в процессе его формовки.

С внутренней стороны (с запада) к основанию стены примыкает лишь небольшой клин серого грунта, происхождение которого надо признать случайным. С течением времени остаток стены и примыкающие к ней развалы слившихся в сплошную массу сырцовых кирпичей занесло серым грунтом.

Контрольный прокоп по всей площади раскопа на глубину до 0,2 м ниже основания стены показал, что до ее возведения на данном месте никаких культурных отложений не было.

Рис. 2. Стратиграфия раскопа

1–3 – стенки раскопа, стратиграфия; 4 – вид с севера: южная стенка раскопа и обожженные кирпичи, восточная крепостная стена на уровне IX–X слоев кладки

Условные обозначения: а – гумус; б – серый перемешанный грунт; в – обломки обожженных кирпичей; г – развал сырцовых кирпичей; д – угли, зола; е – погребенная почва

Следует коснуться вопроса о причинах различной ширины развалов, тем более что речь о них пойдет и далее. Насколько далеко от стены падали ее обломки, зависело от многих обстоятельств. Некоторые из них:

– одномоментно ли падала стена независимо от причин или разрушалась постепенно;

– наклонился ли данный участок стены еще задолго до падения или продолжал стоять вертикально; в первом случае она падала преимущественно в одну сторону;

– многое зависело от качества кладки конкретного участка стены;

– часть стены могла упасть в одну сторону, например, верхняя, а нижняя заваливалась в другую.

Список можно продолжать, но есть два обстоятельства, выбор между которыми особо труден: стены крепости разрушались преднамеренно или в течение длительного времени после того, как она обезлюдела. Но и с этим не все просто. Часть стен могла быть разрушена сразу, буквально в течение одного или нескольких дней (при штурме и после него). Другие же участки постепенно разрушались под действием естественных причин.

Квадраты 86, 87. Сложная картина разрушения не только и не столько восточной стены, сколько скрытого под насыпью большого сооружения, донжона, открывается на переходе от квадратов 84, 85 к лежащим южнее их квадратам 86, 87. Именно в этих квадратах горизонтальный рельеф современной поверхности плавно переходил в склон насыпи (рис. 2, 2 ). У южной стенки раскопа восточная стена сохраняется уже на 25–26 слоев кладки (рис. 3, 1 ).

Наиболее выразительно стратиграфическая ситуация в основании насыпи отражена в восточной стенке раскопа в квадрате 87 (рис. 2, 2 ), описание которой рассмотрим от основания крепостной стены. Непосредственно на этом уровне лежит мощный пласт развала сырцовых кирпичей, падавших со стороны донжона по направлению к северо‑востоку. Этот пласт фиксирует сам момент разрушения донжона и примыкавшей к нему восточной крепостной стены.

В массиве глинистого пласта две прослойки. Первая, нижняя – целые или почти целые обожженные кирпичи, залегающие на глубине 0,8–0,9 м. Выше, на глубине 0,50 м залегает тонкая прослойка, насыщенная мелкими обломками и крошевом обожженных кирпичей.

Общее направление падения слоев в восточной стенке раскопа не на север (как может показаться по чертежу), а на ССВ. Это легко понять, если взглянуть на план всей насыпи, под которой скрываются развалины донжона (рис. 1, 2 ): все пласты в насыпи падают от ее центра к пóлам .

Более выразительная картина разрушения донжона фиксируется в южной стенке раскопа (рис. 2, 3 ), особенно в квадрате 87 (рис. 2, 4 ). Общее направление падения слоев – в северный сектор горизонта. От уровня основания крепостной стены и почти до современной поверхности залегает желтоватый глинистый массив превратившихся в сплошную массу сырцовых кирпичей. В нем на уровне нижних 1–4 слоев кладки стены залегает мощный пласт обожженных кирпичей и их обломков, падавших со стороны донжона в направлении на север – северо‑восток (рис. 3, 1, 2 ). Заметим важное обстоятельство: кирпичи лежат с внешней стороны восточной крепостной стены. Это означает, что донжон,

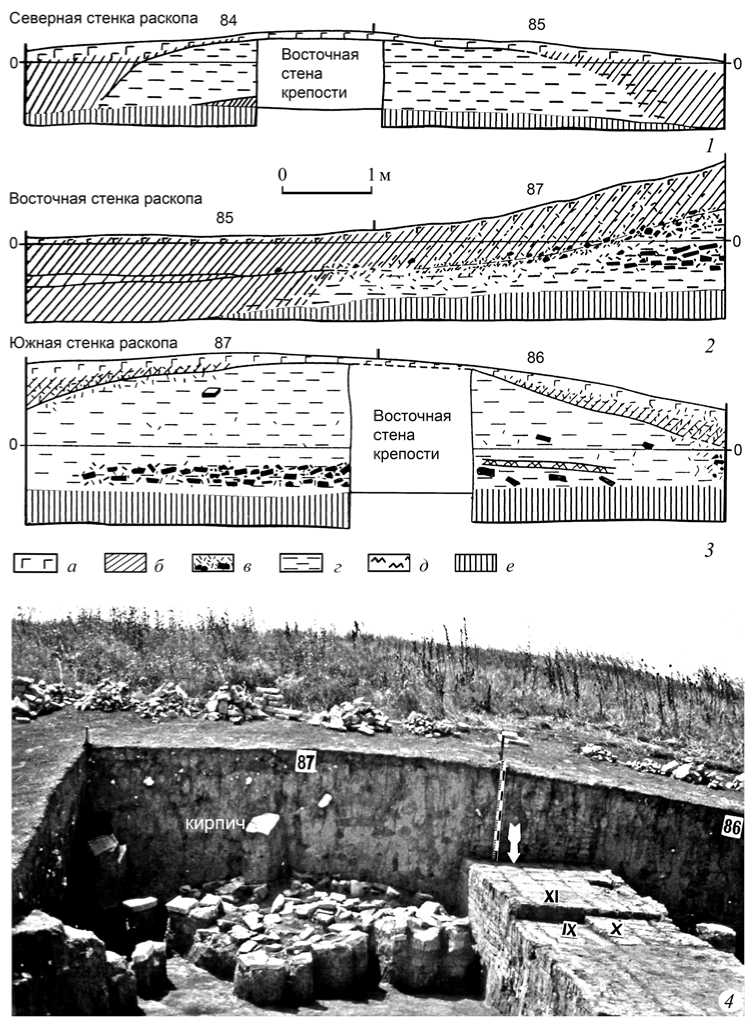

Рис. 3. Восточная крепостная стена в процессе исследования и развалы обожженных кирпичей; виды с востока по крайней мере частично, выступал за линию внешнего фаса крепостной стены.

Мощность пласта обожженных кирпичей указывает на то, что какая‑то часть стен донжона была сложена из них. Столь большого количества обожженных кирпичей не отмечено в массиве других участков крепостных стен. В отрезке восточной крепостной стены, оказавшейся в пределах раскопа, обожженные кирпичи также единичны. Пласт кирпичей образовался непосредственно в момент разрушения донжона. Кирпичи падали со значительной высоты, от трех метров и более.

Отдельные кирпичи встречаются в насыпи и выше, причем лежат они с наклоном до 45 °. В большинстве кирпичи квадратные, обычных для крепости размеров, толщиной в 4,5–5,5 см, но попадаются нестандартные. Среди них почти целый квадратный, 45: 45 см, - самый большой из обнаруженных в крепости1. Здесь же найден единственный целый трапециевидный кирпич : основание трапеции 29,5 см, верхняя сторона 24,0 см, боковые наклонные по 13,5-13,8 см, высота трапеции (ширина кирпича) 13,5 см, толщина кирпича 6 см. Несомненно, трапециевидный кирпич не мог быть единственным. С большой вероятностью допускаю, что обломки других трапециевидных кирпичей не были опознаны среди большого массива обломков из квадратов 86–87, а, возможно, еще скрыты в развалинах донжона. Серия трапециевидных, пусть и немногочисленная, была изготовлена для какого-то архитектурного элемента в донжоне. Отмечу, что трапециевидный кирпич известен в античном Хорезме ( Воронина , 1952. С. 94). До тех пор, пока исходный регион заимствования трапециевидной формы кирпичей Семикаракорской крепости не установлен с достаточной уверенностью, любыми его упоминаниями в литературе не следует пренебрегать. Это замечание относится ко всем строительным материалам и технологиям кирпичного строительства в Хазарском каганате. В будущем неверные направления поиска будут постепенно отсеиваться.

Не могу не отметить, что трапециевидные кирпичи не упомянуты в Саркеле, в крепостях бассейна Сев. Донца и на р. Тихая Сосна, а также среди кирпичей городища Самосделка, хотя в последнем есть пятиугольные. Нет сведений о трапециевидных кирпичах в Фанагории и Таматархе.

Продолжу о стратиграфии. Иное происхождение имеет тонкий пласт, состоящий из кирпичного крошева, перекрывающий глиняный массив почти у современной поверхности. Он формировался медленно уже после разрушения донжона, в процессе расползания его руин.

Несколько иную картину дает стратиграфия южной стенки раскопа в соседнем квадрате 86 с внутренней стороны крепостной стены (рис. 2, 3). Здесь целых и почти целых кирпичей значительно меньше, но залегают они преимущественно на том же уровне, что и в квадрате 87. Обратим внимание на тонкую и недлинную прослойку древесных углей, лежащую над кирпичами. Вероятно, это остатки сгоревшей небольшой деревянной вставки (плахи, бревна?) в кладку донжона. Углей слишком мало для того, чтобы ставить вопрос о межэтажном перекрытии или лестнице. В прочих открытых участках стен крепости и ее цитадели дерево не встречено.

Сравним объемы развалов сырцовых кирпичей в обоих квадратах. Объем упавших сырцовых кирпичей с внутренней стороны восточной крепостной стены в квадрате 86 несравнимо меньше, чем с внешней стороны стены в квадрате 87. Это дополнительно подтверждает отмеченное выше наблюдение: часть донжона была выдвинута за линию крепостной стены, но весь ли донжон, сказать невозможно. Рассматривая объемы развала сырцовых кирпичей в квадратах 86 и 87, надо иметь в виду, что в них произошло смешение сырцовых кирпичей, падавших со стороны донжона и из восточной крепостной стены. Разделить их невозможно, но определенно можно сказать, что чем ближе к донжону, тем лучше сохранность стены в высоту, тем меньше выпало из нее сырцовых кирпичей. Полному разрушению подверглась лишь верхняя половина, а ближе к донжону лишь верхняя треть крепостной стены.

Стратиграфия западной стенки раскопа, квадрата 86, ничем не отличается от стратиграфии восточной стенки. Самое примечательное в ней – тот же тонкий пласт кирпичного крошева на глубине полуметра от современной поверхности, но здесь он выражен более четко (рис. 3, 2 ).

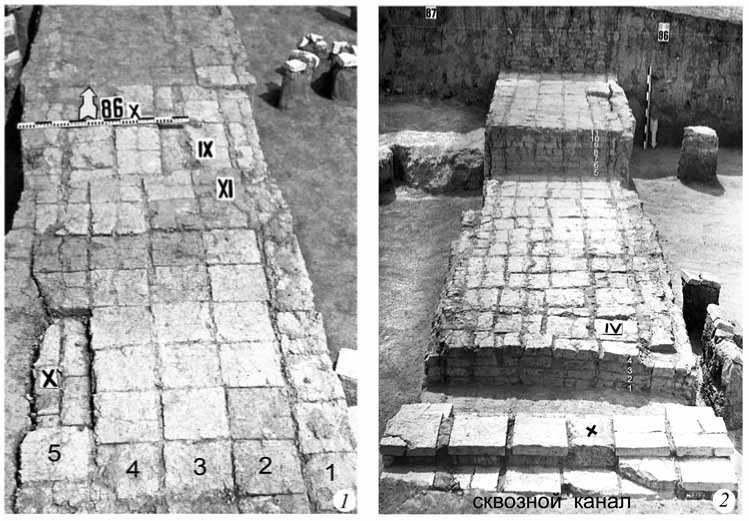

Восточная крепостная стена в квадратах 84 – 87. Перейдем к описанию восьмиметрового участка восточной крепостной стены, оказавшегося в пределах раскопа севернее руин донжона (рис. 1, 4 ).

Северный конец стены в пределах раскопа сохранился на 11 слоев кладки. Ближе к донжону, у южной стенки раскопа стена сохранилась уже на 26 (!) слоев кладки сырцовых кирпичей, около 1,50 м (рис. 3, 1 ; слои пронумерованы). Произошло это благодаря тому, что от дальнейшего разрушения стену спас развал стен донжона.

Более или менее удовлетворительно сохранились лишь нижние пять слоев кладки. Лежащие выше потрескались, деформировались. Всю стену, особенно ее южную половину, пронизывали почти до основания продольные трещины. Плохая сохранность данного участка восточной стены объясняется в первую очередь низким качеством составлявших ее сырцовых кирпичей. Здесь они чрезвычайно хрупкие, рыхлые, слипшиеся со связующим раствором. При зачистке легко разрушались. Качество этих сырцовых кирпичей не идет ни в какое сравнение с качеством кирпичей на северной стене крепости, как впрочем, и на других вскрытых участках стен крепости и цитадели 2. Размеры большинства сырцовых кирпичей в среднем 23–25: 23–25: 4–5 см, однако отклонения от них встречаются постоянно.

В целом конструкция стены та же, что и у отрезка восточной стены на северо‑восточном углу крепости, иногда в деталях ( Флёров , 2014).

Полоса древней поверхности, размеченная под будущую стену, выровнена с приближением к горизонтали, но не заглублена. Еще раз напомню, что под стеной не было никаких предшествующих культурных отложений или единичных артефактов.

Публикуемый чертеж стены совмещает уровни V и XI слоев кладки (рис. 1, 4 ). Кладка велась шестью продольными рядами. Принцип кладки типичен для Се-микаракорской крепости: продольные швы между нижележащими рядами перекрывают продольные ряды кирпичей следующего слоя. Понятно, что при такой системе боковые ряды каждого второго слоя должны состоять из полуформат-ных кирпичей. Внешние грани стен сохранились очень плохо, и проследить эту систему удавалось лишь по отдельным кирпичам боковых рядов. В частности, боковые ряды из почти полностью сохранившихся полуформатных кирпичей зафиксированы в слое V кладки у северной стенки раскопа, квадраты 84, 85 (севернее сквозного канала; о нем см. ниже).

Что касается перевязки поперечных швов между кирпичами соседних рядов одного слоя, то она соблюдалась далеко не всегда.

Одной из лучших является кладка южного отрезка XI слоя в квадрате 86 (рис. 4, 1 ). В определенной мере это образец некоторой упорядоченности. Продольные ряды в основном выложены без перевязки поперечных швов («шахматная доска»).

По существу та же система в кладке V слоя в центре раскопа южнее сквозного канала, но в отличие от XI слоя, выполнен он чрезвычайно плохо: кирпичи в нем буквально «пляшут». Однако севернее сквозного канала кладка этого же слоя имеет совершенно иной, упорядоченный вид. Я не исключаю, что участки возводились разными лицами. Косвенным, но весомым аргументом в пользу такого предположения служит в V слое кладки поперечный ряд из трех полу-форматных кирпичей (на рис. 1, 4 выделены и подписаны), лежащих на пограничье между участками разного качества. Этот прием разграничения зон работы разных укладчиков кирпича неоднократно встречался на северо‑восточном углу крепости. В целом же данный фрагмент крепостной стены показывает, что качество кладки при строительстве крепости было очень нестабильным. Вероятно, обучение мастерству шло в ходе самого строительства, а работавшие на строительстве набирались из местного населения.

Обожженные кирпичи в крепостной стене. Бессистемное включение в сырцовую кладку стен единичных (иногда по несколько) обожженных кирпичей – заметное явление в строительстве Семикаракорской крепости. В рассматриваемом отрезке стены на внутреннем фасе примерно в X слое кладки зафиксированы три рядом лежащих обожженных кирпича. Они уже готовы были выпасть из стены, но удержались и остались в наклонном положении. Тут же, непосредственно у основания стены, несколько выпавших из нее кирпичей. Единичные, выпавшие из внешних рядов кладки обожженные кирпичи лежат и перед внешним фасом, причем на различных уровнях. Общая картина выпавших кирпичей зафиксирована в квадратах 84, 85. Чем ниже в стене лежал кирпич, тем на меньшем расстоянии от стены он падал при ее разрушении. Разные уровни залегания обожженных кирпичей в развале сырцовых, соответственно, указывают на разный уровень нахождения в кладке.

Рис. 4. Восточная крепостная стена, вид с севера

1 – кладка на уровне IX–XI слоев сырцовых кирпичей; 2 – кладка на уровне IV слоя, на перед‑ нем плане сквозной канал (помечен косым крестом)

Здесь уместно вернуться к развалу обожженных кирпичей, лишь частично открытому вдоль западного края раскопа в квадратах 84, 86 (рис. 1, 4 ). Залегали они чуть выше основания стены, но не имели к ней отношения. Возможно, они принадлежали строению, оставшемуся западнее пределов раскопа. Не могу исключить и того, что они падали с самого верха донжона. Может быть, по этой причине все они раскрошились, в отличие от скопления кирпичей в квадрате 87. Последние лежат ближе к донжону, а значит, и находились на меньшей высоте в его кладке.

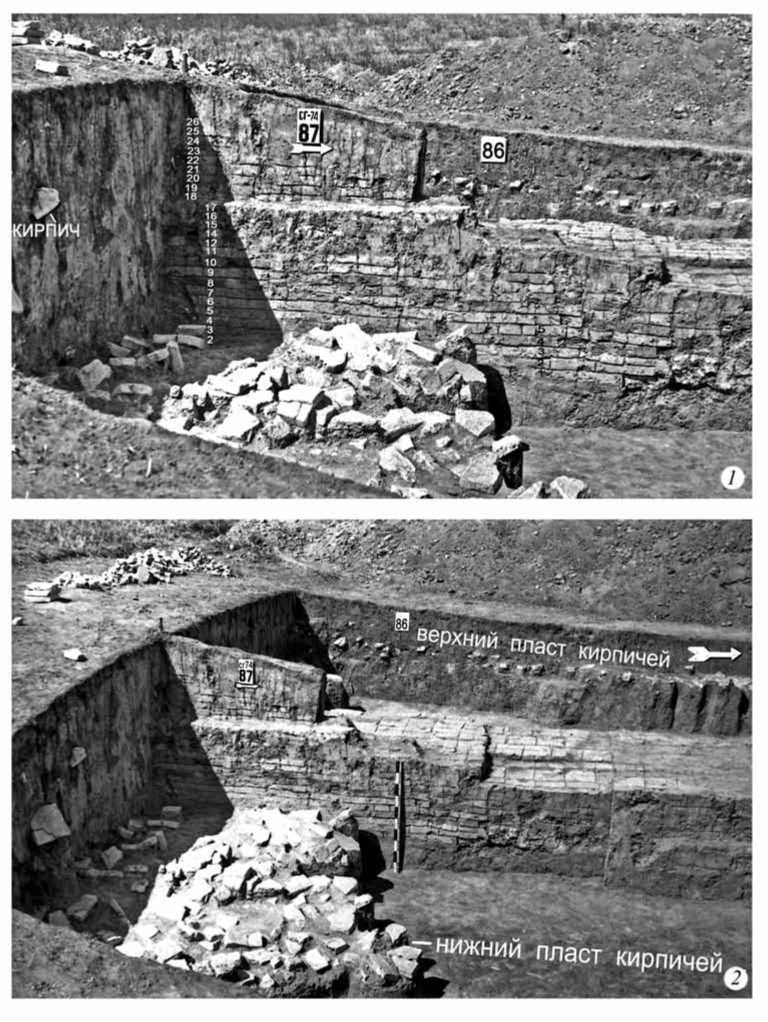

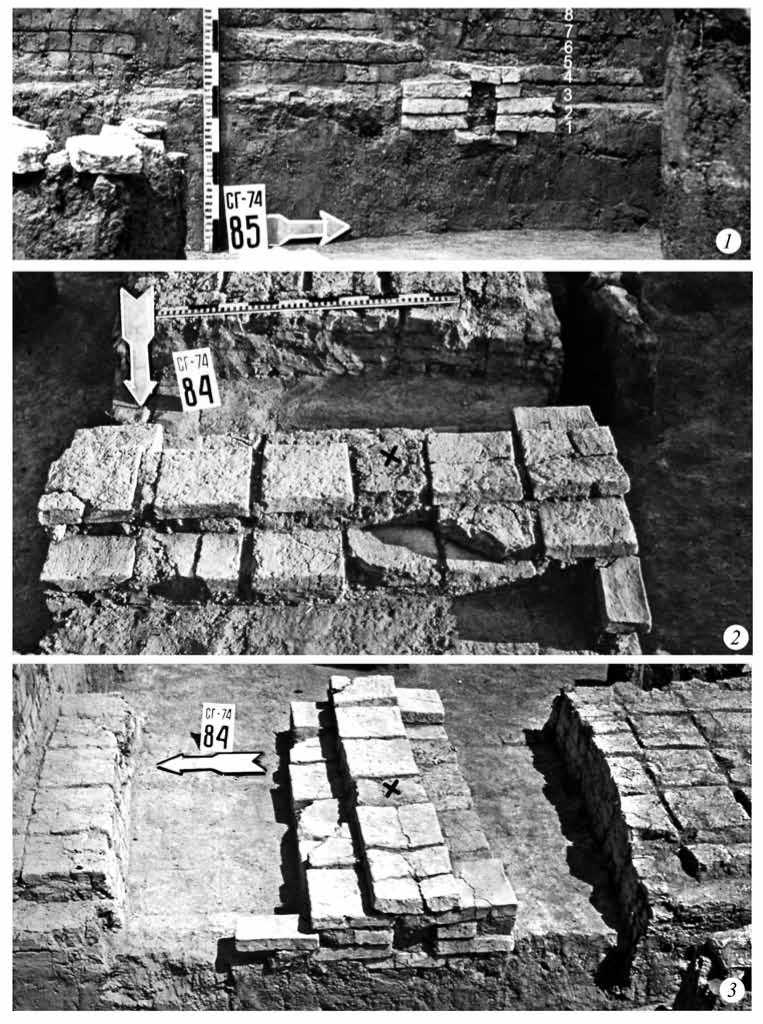

Сквозной канал в основании крепостной стены. Он оказался единственным в своем роде в моих раскопках на городище. Первоначально был зафиксирован в виде необычных кладок, симметрично выступавших с обеих сторон стены (рис. 5, 1 ). Для полного их изучения стена над неизвестным еще сооружением разбиралась в несколько этапов, пока все сооружение не было выявлено полностью и стало понятно, что мы имеем дело со сквозным каналом, пересекающим поперек крепостную стену в ее основании.

Конструкция оказалась простой и рациональной (рис. 5, 2, 3). Пол канала состоит из уложенных в один ряд шести обожженных кирпичей. Очень важная деталь: этот ряд лежал ниже первого слоя кладки стены, т. е. был врезан в подстилающую стену поверхность. Боковые стенки состояли из трех слоев как обожженных, так и сырцовых кирпичей. Но при этом оба фасада канала сложены исключительно из обожженного. Перекрытие состояло из пяти обожженных и одного сырцового кирпичей. Просвет канала: высота 17–18 см, ширина около 10 см. В момент обнаружения он был заполнен грунтом. Трудно сказать, было ли это сделано при существовании крепости или грунт затекал в канал позднее. Вероятнее последнее.

Пять обожженных кирпичей перекрытия лежали лицевыми поверхностями вниз. После того как они были перевернуты, на трех лежавших рядом были обнаружены своеобразные метки – оттиск одного пальца. Нигде более в пределах наших раскопов данные метки не встречены.

Естественно, возникает вопрос о назначении этого маленького канала, спрятанного у самого основания восточной крепостной стены поблизости от донжона. Прямого ответа нет. Первым возникло предположение о водоотводе. Однако невероятно накопление в крепости столь больших объемов дождевых и талых вод, что потребовалось устраивать водоотводы. Кроме того, они должны были бы через небольшие интервалы пронизывать все стены крепости (на самой протяженной вскрытой линии крепостных стен – северо‑восточный угол – их не было). Сам пол канала не имел наклона наружу. Прохождение потока воды под сырцовой стеной, с учетом того, что и в самой кладке канала использованы сырцовые кирпичи, нарушало бы прочность ее основания.

Более приемлемо использование сквозного отверстия для голосового общения с внешним миром при осаде. Замаскировать с внешней стороны стены маленькое отверстие канала несложно.

Насколько можно судить по фотографии, что‑то подобное плохо сохранившееся обнаружено в крепости Камышиной (соседняя с Правобережной Цимлянской и Саркелом) и названо публикаторами «акведуком» ( Ларенок, Семёнов , 1999. С 27; цветная вклейка) . Лучше сохранились «водоотводы», определение Х. Х. Биджиева, на городище Хумара ( Биджиев , 1983. С. 17). Осталось неизвестным, были ли сквозные каналы в кирпичном Саркеле. Его стены почти полностью уничтожены местным населением.

Показателен пример со сквозными каналами в основаниях каменных стен на мысе Калиакра, возведенных с конца III по VI в. (черноморское побережье Болгарии, севернее г. Варна). В куртине внешней стены под «самым ее основанием» устроен сквозной канал сечением 45 см (высота) на 25 см (ширина), но на публикуемой фотографии хорошо видно, что дно канала лежит минимум на 20–25 см выше подошвы стены. Назначение канала определено как «сток атмосферной воды» ( Джингов и др. , 1990. С. 24, 28, 29, обр. 12, 13).

На средней оборонительной стене Калиакры сквозной канал пронизывает не куртину, а стену башни (IX) на одной высоте с ее приподнятым полом и характеризуется как «сточный» (вода не упоминается). Залегает на 89 см выше основания стены. Сечение: 20 см (высота) на 25 см (ширина). Приложенная фотография ситуацию не проясняет (Там же . С. 111, 113, обр. 124).

Вероятно, сквозные каналы имели разное назначение и каждый надо рассматривать в конкретном его окружении. Если же канал определяется как водосточный (сточный), то на выходе он должен продолжаться какой‑то ложбиной, канавкой, промоиной, ведущими на склон перед оборонительной стеной.

Рис. 5. Сквозной канал в основании крепостной стены

1 – вид с востока до расчистки; 2 – в процессе расчистки; 3 – канал расчищен, косым крестом помечен сырцовый кирпич

С накоплением многочисленных примеров необходимо прослеживать, являются ли эти устройства маркером определенной строительной традиции или же возникали спонтанно там, где в них была какая‑то потребность.

Сквозной канал в восточной стене, безусловно, – интересная деталь хазарской фортификации. Для изучения Семикаракорской крепости он гораздо важнее в другом отношении. Лицевые поверхности сырцовых кладок здесь сохраняются очень плохо, что каждый раз не позволяет точно определять ширину стены. Благодаря тому, что канал был сложен из обожженных кирпичей и сохранился неповрежденным, можно с полным основанием утверждать, что ширина восточной оборонительной крепостной стены действительно равнялась шести кирпичам. При среднем размере обожженного кирпича, 23–25 см, получаем 1,38–150 см. К ним прибавим суммарную ширину пяти швов между продольными рядами. Она в среднем равна 1–3 см. Учтем, что срединный шов часто достигал 10 см. В итоге признаем ширину стен Семикаракорской крепости равной 1,43–1,64 см. Это заключение подтверждает и слой обожженных кирпичей на одном из участков северной крепостной стены, хотя там уложено 5 рядов квадратных кирпичей и 1 ряд полуформатных, но и швы были шире (см. ниже). Разумеется, на каких‑то участках стена могла быть на 0,5–1 кирпич толще или тоньше.

Громадную насыпь, в основании которой был заложен описанный раскоп, я определил как развалины донжона . Размеры насыпи свидетельствуют о том, что он значительно превосходил по высоте примыкающие к нему куртины. Не противоречит предложенному определению и встроенность этого сооружения в линию крепостных стен, а не размещение внутри крепости или ее цитадели. Оба варианта в истории фортификации известны, но я не буду поспешно перечислять аналогии, прежде всего по причине остающегося невыясненным плана донжона. Он мог быть круглым, прямоугольным (как вариант, квадратным), но не исключаются очертания неправильного четырехугольника. Очертания насыпи более соответствуют последнему. И все‑таки очертания насыпи – ненадежное основание для реконструкции. Реальный план и прочие особенности донжона могут быть выяснены исключительно раскопками3.

Первым вопрос о донжоне в хазарской фортификации, а конкретно в Сарке-ле, поставил М. И. Артамонов:

«Наиболее сложным был доступ в южный отсек цитадели. Именно в этой части крепости, недалеко от ее южного угла, находилось интересное сооружение, совершенно оригинальной конструкции, нигде, кроме Саркела, больше не известной. Это прямоугольное, почти квадратное здание (II) с толстыми стенами и с прилегающей к нему вымощенной кирпичами площадкой. Нет сомнения, что это здание не было одноэтажным; судя по толщине стен (1,80 м), высота его могла быть весьма значительной и превосходить высоту не только оборонительных стен, но и связанных с ними башен. Оно, следовательно, могло быть даже не двух‑, а трех‑ или четырехэтажным. Так как дверей, ведущих в нижний этаж здания, не было, надо полагать, что вход в него вел прямо во второй этаж по приставной лестнице. Нижний этаж с полом, выложенным кирпичами на извести …В целом здание представляло собою башню типа донжона, какие устраивались в средневековых замках…» (Артамонов, 1958. С. 20).

Притом, что далее Артамонов указывает на «усложняющие дело обстоятельства» [площадка около донжона не была единственной в Саркеле. – В. Ф .], аргументы его убедительны.

Некоторые сведения о здании II добавляет П. А. Раппопорт. Так, указана его сохранность, до 80–83 см, и внутренние размеры, 6,46 × 4,96 м ( Раппопорт , 1959. С. 28). Особое внимание обращаю на кладку его стен, до удивления аналогичную кладкам крепостных стен Семикаракорской крепости! В ней, как и в се-микаракорских, шесть продольных рядов полноформатных квадратных кирпичей плюс один ряд полуформатных. Сходство поразительно и вряд ли случайно. Но и это не все. На чертеже здания II прекрасно видно, что кладка его стен выполнена столь же небрежно, непрофессионально, как многие участки в семи-каракорских стенах. В них, в частности, довольно бессистемно размещены по-луформатные кирпичи и оббитые полноформатные квадратные (Там же . С. 29, 30. Рис. 25–27).

С. А. Плетнёва ничего не добавила к описанию донжона Саркела, но при этом указала другое количество продольных рядов – шесть ( Плетнёва , 1996. С. 22).

Х. Х. Биджиев, не имея прямых археологических данных, предположил наличие донжона в цитадели крепости Хумара и даже опубликовал его графическую реконструкцию ( Биджиев , 1983. С. 27. Рис. 28). Существование хума-ринского донжона все‑таки должно быть подтверждено раскопками. Нужен ли он был в цитадели, расположенной на холме высотою более 43 м? Впрочем, в горной местности никакая высота не могла быть излишней. Два других автора, однако, не сомневаются в донжоне, но опираются при этом только на мнение (не более) Х. Х. Биджиева. Такие же донжоны, но еще не исследованные, по их предположению, должны быть и на других городищах Северного Кавказа ( Каминский, Цокур , 2001. С. 178).

В прочих белокаменных и кирпичных крепостях Хазарского каганата донжоны пока не известны. Во всяком случае, в рельефе они не проявляются. Надо также иметь в виду, что и функциональное назначение здания II из Саркела как донжона, как бы убедительны не были аргументы М. И. Артамонова, остается предположением до появления прямых ему аналогий. Кроме того, донжон Саркела расположен на территории крепости, а не встроен в крепостную стену. Последнее отличает его от семикаракорского, встроенного между двумя куртинами крепостной стены. Это обстоятельство чрезвычайно важно для поиска его прототипов. Поиски идут в разных направлениях, одно из них Средняя Азия, в частности, Хорезм.

Сравнивать примитивную крепость Семикаракоры с имеющей многовековую историю сложной фортификацией раннесредневекового Хорезма возможно лишь на уровне самых общих принципов построения крепостей. Именно из этого я исхожу. Хорезмийские донжоны афригидского периода детально рассмотрены Е. Е. Неразик (1966. С. 22, 27, 31–34 и мн. др.), в том числе встроенные в стены замков, сопоставимых по площади с Семикаракорской крепостью. По ее данным, усадьбы 4 с донжонами составляли более 60 % всех построек Беркут‑ калинского оазиса. Вариантов расположения донжонов несколько: вне, в центре, на углу и в середине одной из стен. Два последние соответствуют расположению семикаракорского донжона на изгибе стены. Что касается саркелского донжона, то принцип его расположения, «в центре», также находит аналогии в афригидском Хорезме.

Список литературы Семикаракоры: восточная стена крепости и донжон

- Аржанцева И. А., 2011. Геоархеология поселений хазарского времени: Старые проблемы и новые методы//Болгарский форум I: Мат-лы Междунар. Болгарского Форума (19-21 июня 2010 г., Болгар). Казань: Фолиант: Институт истории. С. 3-14. (Археология евразийских степей; вып. 12).

- Артамонов М. И., 1958. Саркел -Белая Вежа//Тр. ВДАЭ/Отв. ред. М. И. Артамонов. Т. I. М.; Л.: Изд-во АН СССР С. 7-84. (МИА; № 62).

- Биджиев Х. Х., 1983. Хумаринское городище. Черкесск: КЧНИИЭИЯЛ. 168 с., 58

- Воронина В. П., 1952. Строительная техника древнего Хорезма//Тр. Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Т. I/Ред.: С. П. Толстов, Т. А. Жданко. М.: Изд-во АН СССР 87-94 с.

- Джингов Г., Балканска А., Йосифова М., 1990. Калиакра. Т. 1: Крепостно строителство. София: Изд-во на Бьлгарската академия на науките. 205 с.

- Каминский В. Н., Цокур И. В., 2001. О фортификации у алан Северного Кавказа//Материалы и исследования по археологии Кубани/Отв. ред. И. И. Марченко. Вып. 1. Краснодар: Кубанский гос. ун-т. С. 169-185.

- Ларенок П. А., Семёнов А. И., 1999. Саркел, Саркел, ещё Саркел..//Донская археология. № 3-4. С. 25-29.

- Неразик Е. Е., 1966. Сельские поселения афригидского Хорезма (По материалам Беркут-калинского оазиса). М.: Наука. 152 с.

- Плетнёва С. А., 1996. Саркел и «шелковый путь». Воронеж: Воронежский гос. ун-т. 160 с.

- Раппопорт П. А., 1959. Крепостные сооружения Саркела//Тр. Волго-Донской археологической экспедиции. Т. II. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 9-39. (МИА; № 75).

- Флёров В. С., 2009. Обожженные кирпичи Семикаракорской крепости и Саркела (опыт статистики размеров)//Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 7. Донецк: Донецкий нац. ун-т. С. 489-534.

- Флёров В. С., 2014. Семикаракорская крепость Хазарии: северо-восточный угол//Степи Европы в эпоху средневековья. Хазарское время/Гл. ред. А. В. Евглевский. Т. 12. Донецк: Изд-во Донецкого национального ун-та. С. 103-152.