Семья и естественное воспроизводство населения в парадигмах социально-демографического развития

Автор: Лещенко Я.А.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демографическое развитие зарубежных стран

Статья в выпуске: 1 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию особенностей воспроизводства населения, обусловленных возникшим в постсоветский период и продолжающимся социальнодемографическим кризисом, а также институциональным кризисом современной семьи. Информационной базой исследования послужили российские и зарубежные статистические источники (Росстат, база данных Всемирного банка). Рассмотрены особенности проявления кризиса семьи в российском обществе, факторы семейной дезинтеграции (рыночная экономика, идеология общества потребления, культура постмодерна, гедонизма, антисемейная и антинаталистская). Приведены примеры кризисов естественного воспроизводства населения в цивилизациях прошлого (Древние Греция и Рим), которые, во многом вследствие падения уровня рождаемости и убыли населения, сошли с исторической сцены. Приведён обзор современных концепций и подходов к повышению уровня естественного воспроизводства населения. Сделан вывод о том, что изменения в естественном воспроизводстве населения, происходящие в стране в последние десятилетия, свидетельствуют о снижении уровня национальной безопасности. Автор, как и другие специалисты, считает, что массовый несбалансированный миграционный приток из других стран в Россию на фоне суженного естественного воспроизводства коренного этноса может привести к постепенному изменению этнокультурного баланса и утрате русской цивилизационной идентичности. Поэтому крайне желательной, имеющей первостепенное значение для страны альтернативой является обеспечение расширенного естественного воспроизводства коренного населения, особенно государствообразующего народа, сокращение численности которого на протяжении десятилетий происходит, в силу ряда фундаментальных исторических причин, в недопустимой степени.

Естественное воспроизводство населения, рождаемость, демографическая безопасность, социально-демографический кризис, демографическая политика, модели семьи

Короткий адрес: https://sciup.org/143184527

IDR: 143184527 | DOI: 10.24412/1561-7785-2025-1-51-63

Текст научной статьи Семья и естественное воспроизводство населения в парадигмах социально-демографического развития

Постановка проблемы

Для успешного развития общества ключевым понятием является «устойчивость», под которой обычно понимают сбалансированность элементов антропоэкосистемы государства [1; 2]. В постсоветский период из всех компонентов антропоэкосистемы на одно из первых мест среди современных угроз и противоречий развития России вышел демографический фактор. Поэтому особо пристального внимания заслуживает проблема демографической безопасности. С.В. Соболева с соавторами считают, что категория «демографическая безопасность» может быть представлена как «состояние защищённости жизни, непрерывного естественного воспроизводства населения и формирования демографических структур (половозрастной, семейной, этнической) от демографических угроз, поддерживаемое с помощью институциональной среды» [3]. Это и другие близкие к нему определения указывают на первостепенную значимость для обеспечения демографической безопасности страны стабильного естественного воспроизводства населения, которое можно рассматривать как базовое теоретическое понятие в этой сфере.

При формировании исследовательского подхода автор опирался на теоретические и методологические концепции, используемые российскими и зарубежными учёными при изучении семейно-демографических процессов. При этом основное внимание уделено таким проблемам и явлениям как особенности институционального кризиса семьи в современной России; социально-культурные феномены, ведущие к семейной дезинтеграции и разрушению традиционной семьи; негативные тенденции в естественном воспроизводстве населения, обусловленные изменениями ценностей семейно-детного образа жизни; роль культивируемых в западных странах неолиберальных воззрений, направленных на смену форм и статуса семьи в парадигме социально-демографического развития; критический анализ мер государственной власти по поддержке семей и стимулированию рождаемости; способы решения проблемы естественного воспроизводства населения в некоторых развитых странах. Информационной базой исследования послужили российские и зарубежные статистические источники (Росстат, база данных Всемирного банка).

Семейно-демографические процессы и проблемы естественного воспроизводства населения России в конце XX — начале XXI века

Демографам, историкам хорошо известно: если в один и тот же отрезок времени численность одних народов быстро растет, а других — сокращается, то судьба последних, как правило, становится незавидной. Разновекторность процессов естественного воспроизводства населения в государствах Евразии (в частности, в России и сопредельных странах) вполне может привести к смене этнокультурного состава населения. Поэтому страна, которая хочет сохранить свою национальную (цивилизационную) идентичность, не может допустить, чтобы численность её населения сокращалась быстрее, чем численность населения соседних стран. Особенно недопустимо, когда в стране идёт непрекращающийся процесс депопуляции, а численность населения других стран (в том числе сопредельных) растёт — и большими темпами. В рамках указанной проблемы для России, как государства-цивилизации, первостепенное значение имеет обеспечение расширенного естественного воспроизводства коренного населения. Только при этом условии может быть обеспечено сохранение и укрепление русской цивилизационной (наднациональной) идентичности и многонационального российского народа.

После распада СССР развитие российского общества вступило в полосу длительного социально-демографического кризиса. Основным проявлением кризиса стала огромная естественная убыль населения, ставшая результатом сокращения рождаемости и стремительного повышения смертности. В качестве главной причины этих явлений отечественные и зарубежные авторы указывали на тяжелый системный (трансформационный) кризис, обусловленный распадом СССР, разрушением существовавшей социально-экономической и культурно-цивилизационной модели и её заменой [4–11]. Проявления российского социально-демографического кризиса были сильно отягощены тем обстоятельством, что развиваться этот процесс стал на фоне институционального кризиса современной семьи и снижения рождаемости в результате изменения ценностей семейно-детного образа жизни в современном обществе [12].

Существование и развитие в исторической перспективе любого этноса определяется, главным образом, характером воспроизводства населения. С этих позиций современную демографическую ситуацию в России можно охарактеризовать, как кризис семьедетности, кризис естественного воспроизводства населения [6; 12–14]. Естественное воспроизводство населения — процесс смены поколений в результате естественного движения населения (рождения и смерти). В развитых странах, где удалось снизить смертность до низких уровней (особенно смертность женщин активного репродуктивного возраста, материнскую смертность), основу естественного воспроизводства населения и обусловленного им изменения численности и состава населения в будущих поколениях определяет, главным образом, рождаемость. Рождаемость является интегральной характеристикой, отражающей взаимовлияние ряда факторов: модели социально-экономической системы, культуры, господствующих в обществе ценностей, приоритетов и моделей демографического поведения. На абсолютные и относительные уровни рождаемости влияют не только репродуктивные намерения, готовность и способность родить потомство, но и доля в структуре населения контингентов, обеспечивающих этот процесс.

Деторождение определяется ценностной ориентацией личности, а последняя определяется доминантами в культуре. В XX в. в странах Запада стала формироваться ан- тисемейная и антинаталистская (антидето-родная) культура, какую можно также назвать культурой этнической деградации [15]. Понятия «антисемейная», «антината-листская» культура не являются устоявшимися. Поэтому здесь необходимы некоторые пояснения. Особенно это касается категории «семья». В международном праве нет юридически закреплённого определения семьи, но содержится ряд норм относительно ее принципиальных основ. Подавляющее большинство государств придерживается традиционных воззрений на семью как на «естественную и основную ячейку общества», что закреплено в действующих международных договорах. Нормами международного права признается лишь естественная семья, основанная на брачном союзе мужчины и женщины и направленная на рождение и воспитание детей. В них констатируется, что семья, построенная на браке мужчины и женщины, «является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства» [16]. Именно таков современный статус категории «семья» в пока еще доминирующей парадигме социально-демографического развития большинства стран. Но в последние десятилетия ООН и связанные с ней структуры пытаются навязывать государствам разрушительные стандарты в семейной сфере. Пропаганда этими организациями брачно-семейных прав сексуальных меньшинств, обязательного сексуального просвещения детей есть прямое разрушение традиционной семьи. Так в Докладе Рабочей группы ООН по вопросу о дискриминации в отношении женщин в законодательстве и на практике от 2 мая 2015 г. говорится, что примером позитивной практики, которая уже претворена в жизнь в ряде государств, является признание однополых семейных пар как для женщин, так и для мужчин, равно как и признание других форм семьи [16].

В мире с начала 1990-х гг. отмечена еще одна тенденция — стремление людей к замкнутости, одиночеству, когда множество далеко еще не старых людей предпочитают жить отдельно от других, созна- тельно отказываются от брака. Таких людей стали называть «синглто́ны» (от англ. single — «один»)1. Для многих синглтонов проблема не столько в одиночестве как таковом, сколько в том, что они испытывают на себе давление общества и даже дискриминацию. Число синглтонов увеличивается вследствие непрочности социальных связей, отсутствия желания заводить отношения и, по данным ВЦИОМ, составляет в России около 20% трудоспособного населения, включая профессионалов с высокой заработной платой, малых предпринимателей, чиновников среднего звена и представителей креативного класса [17]. Вышеназванные воззрения, ведущие, по сути, к разрушению традиционной семьи, вполне можно охарактеризовать как антисемейную культуру. Навязывание последней представляет собой ничто иное как попытки смены форм и статуса семьи в парадигме социальнодемографического развития, смены всей парадигмы в целом.

Антинаталистская (антидетородная) культура складывается из двух сходных по своему значению элементов: философии антинатализма и субкультуры, обозначаемой как «чайлдфри» (свобода от детей). Антинатализм — философия, известная с древности. Если сформулировать эту идею предельно кратко, то это этическая позиция, негативно оценивающая деторождение. Большинство аргументов антинатали-стов порождены концепцией философского пессимизма, то есть убеждением о том, что человеческая жизнь — это зло и вред, бессмысленная череда страдания. К этому можно добавить, что в фокусе внимания антинатализма находится исключительно отношение к деторождению и ничто другое. Перенаселение, гибель человечества, аборты, суицид, религия, секс, окружающая среда — это всё антинатализма напрямую не касается.

Следует отличать антинатализм от личного выбора бездетности (чайлдфри). Сторонники субкультуры чайлдфри не испытывают негативных чувств к детям. Чаще всего их не устраивает лишь дискомфорт, который сопровождает наличие детей, их поведение или другие ограничения, связанные с наличием детей. Как бы то ни было, антисемейная и антинаталистская культуры — это социально-психолого-демографические феномены, негативно влияющие на процесс естественного воспроизводства населения.

В рассматриваемой проблеме нельзя не отметить негативную роль современной рыночной экономики, ориентированной на личное материальное благополучие. Иметь много детей стало экономически невыгодным. Рыночная экономика требует снижать издержки, чтобы увеличить доход и поднять уровень жизни. Детей с их материальными запросами, расходами на образование и подобным в такой системе стали относить к «издержкам». В последние десятилетия ХХ в. (особенно в 1990-е гг.) произошла трансформация института родительства. Наблюдается повсеместное стремление к малодетному образу жизни (один-два ребёнка в семье), следствием чего стала низкая рождаемость, которая привела в России к убыли населения [12; 18]. Низкая рождаемость и доминирование в современной России малодетных семей (только 6% семей имеют трёх и более детей), не обеспечивают простого воспроизводства населения, для которого необходимо, чтобы 50% семей имели 3–4 детей [13].

Факторами семейной дезинтеграции являются также идеология общества потребления, культура постмодерна, гедонизма, взрастившие новую мораль, в которой главенствует принцип: никто никому ничего не должен, а главная цель жизни — стремление к получению удовольствий и приобретению всевозможных материальных благ. Упомянутые социокультурные процессы делают будущее развитых стран проблематичным, поскольку обусловливают стойкое падение рождаемости, что ведет к таким нежелательным явлениям, как старение и падение численности населения (депопуляция). Когда уровень рождаемости опускается ниже порога простого воспроизводства населения (в демографии таким порогом считается значение суммарного коэффициента рождаемости (СКР), равное 2,15), начинается замещение коренного населения мигрантами. «Демографический взрыв» в южных странах привёл к новому витку переселения народов, поставившему в XXI в. под угрозу стабильность и будущее Европы, Северной Америки, России. В настоящее время в мире существуют два очага демографического роста, которые будут обусловливать миграционные потоки в XXI веке. Первый — это страны Африки южнее Сахары, граждане которых будут переселяться, прежде всего, в Европу, в меньшей степени — в США и на Ближний Восток. Вторым очагом демографического роста является Центральная Азия, включающая республики СНГ и Афганистан. На фоне сокращения рождаемости в большинстве мусульманских стран в XXI в., ряд среднеазиатских республик бывшего СССР, прежде всего Узбекистан, в последние десятилетия демонстрируют противоположную тенденцию (показатель СКР в Узбекистане в период 2015–2023 гг. вырос с 2,5 до 3,5). Если эта тенденция сохранится, то сложившийся темп прироста населения будет обусловливать высокую интенсивность миграции. Главный вектор миграционных потоков из Центральной Азии все последние годы направлен в Россию. А о том, к каким негативным явлениям, например, росту этнической преступности, приводит неконтролируемая (или плохо контролируемая) иммиграция, особенно нелегальная, из республик Центральной Азии в нашу страну, все больше становится выступлений депутатов Государственной Думы, сообщений в СМИ и так далее.

Продолжающуюся в течение длительного времени депопуляцию следует расценивать как угасание этноса, демографическую депрессию, кризис или даже катастрофу. История даёт немало примеров подобного развития событий, в частности в отношении некогда могущественных цивилизаций Древнего мира, которые впоследствии сошли с исторической сцены. Я.Г. Риер, изучавший особенности демографических процессов в разных странах в исторической ретроспективе, указывал на характерное для древних греков негативное отношение к семье. Одним из следствий чего было множество незамужних женщин. С конца VI в. до н.э. в Афинах появились гетеры. С начала VI в. до н.э. по приказу Солона были открыты первые публичные дома. Пренебрежение семьей у греческой знати еще в III–I вв. до н.э. и у римской в I–III вв.н.э. отрицательно сказывалось на репродуктивности общества в целом [19]. В ставшем могущественным и богатым Древнем Риме среди населения распространилась мораль гедонизма, с позиций которой детей рассматривали как обузу и помеху на пути получения удовольствий.

Следствием стал процесс снижения рождаемости и сокращения численности населения. В римских семьях рубежа новой эры в среднем было 2 ребёнка, что вело к прекращению роста населения2. Это неизбежно привело к тому, что в слабозаселённые провинции империи начали массово переселяться германские, славянские и другие племена. Постепенно пришедшие народы сменили коренное население. То есть идентичность римского этноса, особенно его наиболее образованного культурного слоя, давшего много для становления современной европейской цивилизации, была безвозвратно утрачена (что справедливо и в отношении эллинского мира).

Сходные процессы вновь стали происходить в современных западных странах: работников требуемых, но непрестижных профессий из числа коренных жителей становится всё меньше, а желающих вести не требующую больших усилий и полную развлечений жизнь всё больше, приходится прибегать к ввозу иностранных рабочих. Эти процессы можно наблюдать в Европе и России. Миллионы коренных жителей становятся офисными служащими, работниками сферы обслуживания, шоу-бизнеса, всевозможными «менеджерами», охранниками, безработными, получающими пособие, а вместо них в целом ряде отраслей работают трудовые мигранты. Пред- седатель Следственного комитета РФ А. Бастрыкин в своём выступлении по поводу негативной ситуации в сфере иммиграции отметил: «Дешевая рабочая сила … служит источником повышенной прибыли российского бизнеса. Предприниматели, желающие сэкономить, не заинтересованы в найме на работу соотечественников, которые не готовы трудиться за мизерные зарплаты. Чем меньше денег бизнес тратит на рабочую силу, тем выше его прибыли. Вот в чём корень зла. Это главная причина, по которой проблема мигрантов в стране не решается. Надо подумать не только о прибыли бизнеса, но и об интересах и безопасности нашего государства»3.

В мире (в том числе и в России) среди демографов, социологов преобладает мнение, что во всех развитых странах, вступивших во вторую стадию демографического перехода, существенно повысить уровень рождаемости (естественного воспроизводства населения) становится невозможным, а преодолеть убыль населения (депопуляцию) позволяет только одно средство — иммиграция. Однако, согласно альтернативной точке зрения (которой придерживается автор), на современном этапе социогенеза (и демографического перехода) ключевым в решении указанной проблемы является естественное воспроизводство. Как показывает исторический опыт, в частности, недавнего прошлого, механическое воспроизводство населения, обеспечиваемое за счёт миграционных процессов (иммиграции), может играть позитивную роль только тогда, когда оно должным образом сбалансировано с естественным расширенным воспроизводством.

В постсоветский период за 30 лет (1992– 2021 гг.) Россия потеряла в результате естественной убыли населения 14,4 млн человек. Лишь благодаря миграционному притоку (9,6 млн человек), который компенсировал 2 / 3 естественной убыли, население страны сократилось лишь на 4,8 млн человек (данные без учёта административнотерриториальных преобразований последнего десятилетия: присоединения к России Крыма в 2014 г. и новых регионов в 2022 г.). Многие представители российской культурной и научной элиты, политического класса, обеспокоенные современными вызовами и угрозами существованию Русского мира всё больше осознают, что противостоять этим угрозам можно только при успешном демографическом развитии России.

В поисках выхода из кризиса естественного воспроизводства населения

Негативные следствия продолжающегося социально-демографического кризиса побудили руководство страны выдвинуть в качестве важной государственной цели — улучшение демографической ситуации, в частности повышение уровня естественного воспроизводства населения. Важными этапами достижения этой цели стали: Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года; национальные проекты «Демография», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь»; указы и послания Президента России. Основным механизмом решения проблемы естественного воспроизводства населения стали меры по финансово-экономической поддержке семей, повышению рождаемости и т.п. Одна из основных мер — предоставление семьям «материнского (семейного) капитала», позволившая получить определенный положительный эффект.

Однако, по мнению многих социологов, демографов, экономистов, даже позитивно оценивающих финансово-экономические меры стимулирования рождаемости, последние не позволят радикально решить проблему в нынешней социально-экономической системе, где отсутствует специальный рыночный механизм поддержки больших семей и высокой рождаемости [13]. Российский демограф А.Г. Вишневский так расценивал меры власти по поддержке семей и стимулированию рождаемости: «То, что приходится брать из бюджета средства на материнские капиталы, означает лишь, что средняя семья не получает нужные деньги через трудовые доходы. Отсюда вопрос: должны ли люди зарабатывать деньги или получать их в виде подачки? … Вопрос, скорее, в том, почему у нас вообще есть бедность и почему снижать её можно только через материальную помощь, а не сделать так, чтобы люди жили нормально за счёт того, что они зарабатывают. Это должна обеспечивать экономика… Если все семьи (и работающие, и неработающие) испытывают трудности, потому что родился ребёнок, — значит, с экономикой не все в порядке…Всё это свидетельствует о неэффективной экономике… Мне трудно сказать, что блуждает в головах составителей такого выступления (Послания Президента России Федеральному Собранию 15 января 2020 г. — автор), но, по существу, это неверный подход. Бедность — это реальная проблема. В этом отношении мы действительно не очень хорошо выглядим на фоне других стран. Тем временем проблема рождаемости в глобальном масштабе более сложная, и в ней мы от других не сильно отличаемся. Надежд на её решение нет» (выделено автором) 4.

Можно отчасти согласиться с А.Г. Вишневским, но при одном важном уточнении: в существующей модели российской экономики, точнее, всей социальноэкономической системы, надежд на решение проблемы существенного повышения рождаемости и естественного воспроизводства населения действительно мало. Однако имеется ещё один концептуальный, хотя и очень сложный подход к решению данной проблемы, возможно наиболее эффективный. Известные социологи, демографы А.И. Антонов, В.А. Борисов, В.Н. Архангельский, Т.К. Ростовская и другие давно настаивают на необходимости мер семейной политики, направленных на создание условий жизни, в которых люди могли бы сами выбирать модель семьи. А это может стать возможным только тогда, когда на государственном уровне будет осознана настоятельная необходимость перехода к семье-центризму в экономике и политике [13; 19]. Такого рода подход уже достаточно давно предлагался социологами, демографами, социальными психологами и другими специалистами. Подход основывается на принятии социально-экономических решений, исходящих из особенностей менталитета, жизненных ценностей и социальной структуры российского общества, прежде всего, контингента женщин детородного возраста, и базирующийся на принципе платы за труд в семье по воспроизводству новых поколений.

Данный подход обобщенно был изложен И.В. Бестужевым-Лада [2]. Суть его заключается в следующем. В российском обществе различают три социальных типа женщин с принципиально разными ценностными ориентациями. Первый тип ориентирован всецело на активное участие в общественном производстве (карьера — превыше всего). Семья при этом, если даже она есть, отходит в системе ценностей далеко на задний план. Дети, если они имеются, отдаются на попечение бабушек, мужа, на ясли-детсад, но только не на мать. Пытаться стимулировать подобного типа женщину на повышение рождаемости — безнадёжное дело при любых затратах и формах поощрения. Второй тип, к которому относится подавляющее большинство женщин, пытается совместить производственные ценности с семейными. Надо помочь им в этом, не пытаясь ни сделать их домохозяйками, ни оттолкнуть напрочь от семьи. Достигается это как раз применением всевозможных мер поддержки семей (пособиями на детей, материнским капиталом и подобным). Наконец, третий тип, к которому относится от 20 до 30% женщин, готов полностью посвятить себя семье с 3 или более детьми, что являлось бы значительным шагом к «демографическому оптимуму», но при обязательном условии, что функции по рождению, содержанию и воспитанию детей будут оплачиваться государством (по аналогии с дру- гими видами производственного труда), как имеющие очень важное значение в аспекте развития демографического, трудового, репродуктивного потенциалов и обеспечения национальной безопасности [2]. Речь идёт о том, чтобы предоставить желающим официальный (профессиональный) статус директора и воспитателя своего «семейного образовательно-воспитательного учреждения» со всеми материальными и культурными благами, включая пенсию. Это можно считать вполне реальной задачей, хотя во властных кругах нашей страны такой подход не находит понимания и поддержки по экономическим соображениям.

Но в мире есть наглядный пример подобного способа решения проблемы естественного воспроизводства населения (причём расширенного) в отдельно взятой высокоразвитой стране. Такой страной является государство Израиль, которое много лет существует в этноконфессиональном окружении арабских стран с многочисленным и продолжающим расти населением. И в этих сложных условиях властная элита поставила перед собой важнейшую задачу — сохранить, не считаясь ни с какими трудностями и затратами, национальную и культурную идентичность еврейского этноса как за счёт притока репатриантов, так и, главным образом, за счёт расширенного естественного воспроизводства. Для реализации этой национальной стратегии в Израиле научились использовать религиозность, менталитет и образ жизни части своих граждан.

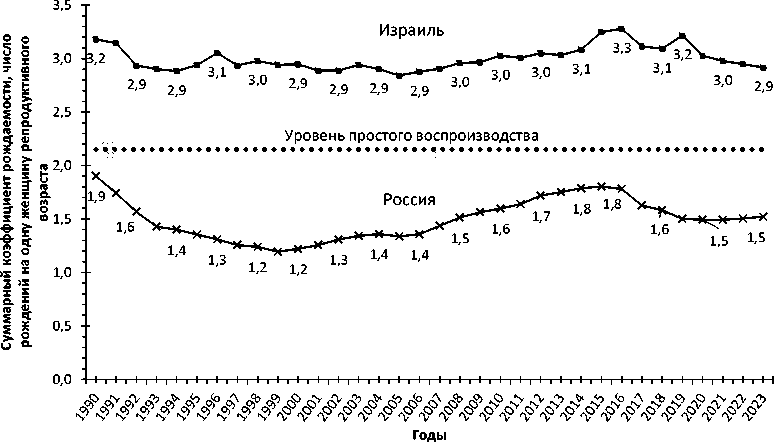

Около 30% населения Израиля — арабы. Для того, чтобы Израиль оставался еврейским государством, число евреев должно расти за счет репатриации и рождаемости. Для этого государство поддерживает так называемых «харедим» — крайне религиозных иудеев, или, как их ещё называют, ультраортодоксов. Они не служат в армии, почти не платят налоги и тому подобное. У них главная задача — рожать и воспитывать детей. Ортодоксальная иудейская община составляет около 9% населения Израиля [20], её семьи рожают по 8–12 детей. Чем объяснить этот феномен детолюбия? В Израиле эффективная пропаганда семейно-детного образа жизни привела к тому, что бездетная пара воспринимается с откровенным сочувствием, а трое детей в семье считаются насущной необходимостью. Дело, по-види-мому, ещё и в том, что израильское государство, несмотря на внешние очевидные атрибуты «современной демократии», сумело, хотя бы из чувства безопасности, сохранить в какой-то мере ценности и культуру традиционного общества. На рис. 1 видны различия в семейно-демографической ситуации в России и Израиле.

На протяжении тридцатичетырёхлетнего периода (1990–2023 гг.) в России отмечалось суженное естественное воспроизводство населения: значения СКР регистрировались в диапазоне от 1,9 до 1,2; наиболее неблагополучной была ситуация в 1993–2007 годах. В Израиле в течение всего указанного периода отмечалось устойчивое расширенное естественное воспроизводство: значения СКР (2,9–3,2) существенно превышали уровень простого воспроизводства (2,15). Расширенное естественное воспроизводство населения (83% прироста объясняются превышением рождаемости над смертностью) обусловливает высокие темпы роста населения Израиля, оцениваемые в 1,5–2,0%. Согласно прогнозам Национального экономического совета Израиля ожидается, что население Израиля, составившее в 2024 г. около 10 млн человек, к 2050 г. вырастет до 16 млн; при этом более четверти из этих 16 млн будут составлять харедим 5.

Заключение

Остаётся надеяться, что российская власть осознает, что, в критической ситуации утраты статуса мировой державы и цивилизационной идентичности, нарастания угрозы дезинтеграции страны и других вызовов, противостоять доминированию в массовом сознании концепции потреб ления не в сила х ни патриотизм, ни рассу-

Рис. 1. Суммарный коэффициент рождаемости в России и Израиле в 1990–2023 годах

Fig. 1. Total fertility rate in Russia and Israel in 1990–2023

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2022). World Population Prospects: The 2022 Revision, custom data acquired via website. — URL: https://population. / wpp / (дата обращения: 22.12.2023).

ждения о том, что дети — благо и высшая ценность. К сожалению, всё это не будет работать, какие бы иллюзии на этот счёт мы не строили.

Автор полагает, что Россия могла бы попытаться перенести израильский пример, в том или ином виде, на российскую почву. Возможно, в предлагаемом социологами и демографами варианте, который приведён выше. Рассматриваемая проблема требует, в первую очередь, заинтересованности в ее решении властной элиты — органа власти, принимающего государственнополитические решения, без чего любые обсуждения и подготавливаемые предложения останутся на уровне бесплодных разговоров и дискуссий. При этом большое значение имеет объективный профессиональ- но-ориентированный подход властей к выбору экспертов, представляющих информацию для обоснования управленческих решений в сфере демографии.

Важно понимать, что рассмотренные в статье проблемы касаются оценки процессов естественного воспроизводства населения в сугубо мирное время. Эти материалы никоим образом не могут быть применимы к ситуации, существующей в России в период проведения специальной военной операции и ведения коллективным Западом санкционной войны против нашей страны, и к ситуации современного палестино-израильского конфликта, поскольку это совсем другая проблематика — возникновения чрезвычайных ситуаций, требующая специального рассмотрения.