Семья как социальная ценность

Автор: Попельский Казимир

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Проблемы семьи

Статья в выпуске: 1 (47), 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14347312

IDR: 14347312

Текст статьи Семья как социальная ценность

Ценности как сущность развития человека и социальной экзистенции. Возникают вопросы: чем же является семья и чем являются ценности, если им приписывается ранг «сущности развития»? Семья несет высокую степень организации и сплоченности. И этот факт имеет как природное, так и социальное значение. Ценности служат человеку в процессах развития и психического формирования мерой внутренней удовлетворенности, являются тем к чему стоит стремиться. Они составляют богатство культуры, социальной жизни и духовного мира человека. Важно также обратить вни- мание на особое значение семьи в обеспечении функции поддержания жизнедеятельности.

Черты зрелости семейной жизни. Они состоят как из внутренней системы, так и из структуры связей с окружающим миром. И то, и другое развивается в течение всего времени существования социальной жизни семьи, хотя социум не является основной причиной их появления.

В процессе общей жизни растут и формируются чувства ответственности, любви и единственной в своем роде близости. Эти стороны человеческой жизни создают отношения взаимопонимания, которые поддерживаются в кругу близкой и натуральной общности.

Семья как сплоченная социальная среда становится колыбелью, пестующей духовный мир человека. В этом творческом акте проявляется структура внутренней жизни семьи, а также ее связи с внешним миром (рис. 1).

С точки зрения экзистенциальногуманитарного варианта психологии, связи, которые формируются в семье и школе, а также их характерное со-

Здоровые отношения в семье создают единство и целостность

1В

Устремления

«Я – Ты – Мы» Ты

1С Отношение к высшему «Семья Ты»

Рис. 1. Отношения «Я – Ты – Мы»

1А Обыденные связи

«Я – Ты – Мы»

держание бытия и становления можно представить в виде схем (рис. 1А, 1В, 1С).

Схема 1А иллюстрирует богатство отношений принадлежности «Я – Ты» (Бубер, 1992; Франкл, 1978), а также принципиальное значение психо- и социотворческого участия детей, показывая необходимость их явного присутствия и близости, благодаря чему эту систему можно обозначить понятием «Мы» (L. Binswanger определил общность понятием wirheit ).

Схема 1В показывает глубокие отношения, связанные с выбором высших ценностей. Ее выражает формула «Я – Ты – Мы» и отношения «Я – ТЫ», где «Ты» с большой буквы определяет существование абсолюта. С точки зрения теории ноо-терапии (Франкл, Попельский), целостность абсолюта определяет отношение индивида к самому себе.

Схема 1С дополняет две предыдущие и обозначает семейную структуру как общность и ее отношение к «Ты».

Целостность «Мы» подтверждает, выражает и обещает любовь и встречу с «Ты» (абсолютом) (К. Попельский, 2008).

Я – другие. Осуществление устремлений реализуется в процессе отношений «Я – другие». Эти отношения осуществляются в ситуации совместного бытия (жизнедеятельности) с другими. Они не могут снова перейти в бытие «для себя». Встреча двух индивидов всегда осуществляется «для чего-то», что является порождением потребностей, возникающих внутри семьи. Перечислим эти потребности: близость; интимность; взаимоотношения; обязанности; устремления; ответственность.

Все эти перечисленные свойства формируют зрелую любовь в семье. Они возникают потому, что любовь является не только чувством или эмоцией, хотя без нее нельзя говорить о полноценной жизни людей, но и является высшей степенью самоотдачи и даром отношений, устремлений, желаний.

Это состояние присутствия и соучастия в реализации конечных, наивысших и необходимых ценностей. Если говорить о генезисе этих потребностей, то они являются проявлением спонтанности экзистенции 1 : от биологических потребностей организма через психическое участие в жизни – до ноэтического выбора отношений, связей и устремлений. Каждая из этих категорий жизни укоренена в специфическом для нее измерении экзистенции, но принадлежит одному и тому же индивиду. Изоляция ее от основной среды может стать не дополнительной жизненной силой, но опасностью для жизни (Попельский, 2008).

Кратко опишем специфику рассмотренных свойств семейной общности.

-

1. Потребность в близости. Человеческие потребности одинаковы во всех группах, где происходит сближение людей. Семья – одна из необходимых общностей, связанных с развитием человека. Близость связывает, соединяет людей во всех измерениях: физическом, психическом и духовном. Эта потребность не всегда воспринимается и идентифицируется на сознательном уровне, хотя и содержит такие важные жизненные силы, как чувства любви, дружбы, приязни, доверия, надежности, общности развития, зрелости и т.п.

-

2. Потребность в связях. Связи проявляются в генетических кровных узах. Опору им дает общая судьба,

-

3. Отношения . Они принадлежат к естественным потребностям и сфере экзистенции и разделяются на интровертные и экстравертные. Они исходят из глубоких первичных свойств бытия и становления человека. Их наиболее характерным проявлением являются наши внутренние идеалы. Следы основы этого научного утверждения можно найти в «Житии Св. Августина», у философов диалогического «Я» (Херманс, 1998) или «Я глубокого» (Попельский, 2008). Следует обратить внимание на то, что в философии и религии Средней Азии эти отношения заключены в сильной концентрации «Я» (Selfiem, Self, Cem. Vitz 2002). Быть может, это затрудняет межкультурный диалог. «Я» открытое нуждается в другом – «Ты». В противном случае оно не развивается, а замыкается в самом себе.

-

4. Обязанности . Все вышесказанное дает опору внутренним устремлениям. Индивидуум развивает свои внутренние диспозиции, которые можно определить двумя понятиями: «к себе» и «к другим». Важным является то, что эти диспозиции являются не приукрашением жизни, но проявляются в глубоком замысле и осмысленном выборе. Они принадлежат к творческой жизни двоих в семье. Психология и духовная жизнь двух зрелых людей сама требует естественных структур совместной жизни. Они должны быть воспринимаемы обоими супругами, чтобы не быть чужеродным и тягостным мучением супружеской жизни.

-

5. Устремления. Устремления связаны с определением человеком целей как больших (генеральных), так и небольших (одиноких). В этом смысле о них можно говорить как об индивидуальных целях семьи, так и общесоциальных, народных и т.п.

-

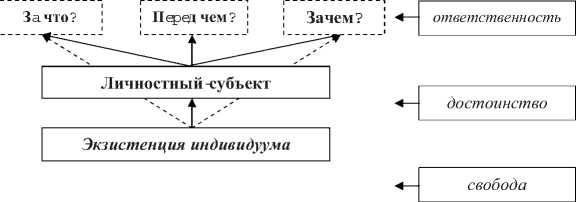

6. Ответственность. Эта черта, которая характеризует свободного человека, имеющего чувство собственного достоинства. Для нее трудно найти точные критерии: за что ответственны, перед чем (кем?) и для чего (кого?). Эту ситуацию иллюстрирует рис. 2.

Супружеская близость не появляется автоматически. Супруги должны ее открывать, развивать, сохранять. Этот процесс подавляет возможные корыстные чувства к другому человеку.

позитивные и негативные совместно пережитые ситуации, общий язык, a также культурное наследие, традиции – социальные, семейные, народные, общечеловеческие, религиозные и т.п.

В процессе жизни цели индивидуальные и социальные реализуются параллельно. Опасностью может стать попытка реализации нереальных планов и осуществления родительской мечты по отношению к своим детям.

Специфика ответственности принадлежит только экзистенции индивидуума. Она развивается в ситуации реализации определенных ценностей, которые наполняют качественным содержанием его жизнь. В процессе развития и психической деятельности индивид вырабатывает стандарты жизни в кругу своих обязанностей и забот.

Экзистенциальные проблемы семьи. Теперь мы рассмотрим задачи и проблемы семьи в форме тезисов.

Семья как общность индивидов функционирует в социальном, культурном, экономическом, политическом пространствах. Она характеризуется специфическими свойствами, чертами, функциями, задачами, а также и характером грозящих ей опасностей. Можно определить две ее социально важные категории: а) естественные функции семьи; б) значение и задачи семьи как места проявления смысла.

-

1. Естественные функции семьи .

Семья является:

-

■ естественной, социально-сплоченной группой индивидов;

-

■ средой, где можно обрести чувство безопасности;

-

■ исходной, первой и основной средой бытия и становления человека;

-

■ местом обучения социально -культурным отношениям;

-

■ средой, где получают представление о норме, традициях, культуре, морали;

-

■ местом формирования ценностей;

-

■ источником культуры и продолжателем традиций.

-

■ местом памяти,

а также:

-

■ определяет, подчеркивает и развивает межличностные природные связи;

Рис. 2. Ответственность.

-

■ дает примеры жизненных целей и аспираций.

-

2. Значение и задачи семьи как места проявления смысла:

-

■ надвременной характер семьи;

-

■ многопоколенность семьи;

-

■ семья как система отношений;

-

■ семья как среда воспитания и социализации;

-

■ место приобщения к религии;

-

■ место рождения и развития детей;

-

■ место активной социальной жизни.

В ситуации социальной трансформации:

-

■ служит стабилизации социальной жизни;

-

■ укрепляет социальные связи;

-

■ поддерживает и формирует стиль жизни членов семьи;

-

■ дает чувство принадлежности;

-

■ охраняет от деструкций;

-

■ сохраняет здоровый стиль жизни;

-

■ развивает и обеспечивает глубокие потребности экзистенции.

Говоря об опасностях и возможных нарушениях поведения семьи мы можем привести два рода примеров.

-

1. Опасности для семьи:

-

■ неполная семья;

-

■ экономическое подавление семьи;

-

■ разрушения, связанные с недостаточным сотрудничеством государства с семьей;

-

■ безразличие к ценностям;

-

■ пропаганда нравственности без нравственных принципов;

-

■ абсолютизация деспотических или либеральных решений и примеров поведения в семье;

-

■ одностороннее отношение к семье;

-

■ давление субкультурных и медиальных моделей;

-

■ биологизация, социологизация и психологизация семьи;

-

■ генетические манипуляции;

-

■ снижение родительского авторитета;

-

■ недостаточная стабильность;

-

■ боязнь за будущее семьи;

-

■ недостаточная охрана семьи.

-

2. Некоторые причины разрушения семьи:

-

■ разбитая семья;

-

■ размывание иерархии ценностей;

-

■ кризисы и стрессы в семье;

-

■ негативная модификация родительских задач и социальных ролей;

-

■ социальные, культурные и экономические «метаморфозы»;

-

■ чрезмерная родительская опека, связанная с неподготовленностью к родительству;

-

■ дисфункциональность первичной социальной или культурной среды.

Проблемы, мешающие развитию семьи:

-

■ безработица;

-

■ алкоголизм и наркомания;

-

■ бездомность;

-

■ игромания;

-

■ социально-культурный кризис;

-

■ глобальные катастрофы.

Описанные здесь значение семьи и опасности, угрожающие ее стабильности, могут подвергаться флуктуации и модификации в процесе культурной и социальной жизни, но основная роль семьи остается прежней и неизменно возрождается вновь, так как служит развитию человека и удовлетворенности индивидов, из которых она состоит.