Семья как социальный институт развития личности ребенка в подростковом и юношеском возрасте

Автор: Разварина Ирина Николаевна, Кондакова Наталья Александровна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 6 (74), 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальным проблемам значения семьи, условий, созданных для здоровьсбережения, и формирования социального статуса личности ребенка к совершеннолетнему возрасту. В контексте этого направления авторами обосновано значение семьи как социального института развития и воспитания детей. Исследование базируется на статистических и социологических данных, в том числе использованы результаты медико-социологического проспективного исследования «Изучение условий формирования здорового поколения», проводимого Институтом социально-экономического развития территорий Российской академии наук с 1995 года на территории Вологодской области. Охарактеризованы наиболее значимые количественные и качественные характеристики людей подросткового и юношеского возраста. Составлен характерологический портрет современного молодого человека (17 - 18 лет), в котором рассматриваются основные предпосылки, необходимые для успешной социализации. Сделан вывод, что семья является одним из главных социальных институтов, влияющих на становление личности ребенка на протяжении всех возрастных периодов. Результат влияния семьи на социальную адаптацию можно более полно оценить к достижению человеком совершеннолетия. Показана значимость проводимых исследований в данной области для научно обоснованного подхода в решении вопросов семьи, родителей и детей.

Семья, социальный институт, социальные факторы, социальная адаптация ребенка, развитие личности

Короткий адрес: https://sciup.org/147111198

IDR: 147111198 | УДК: 316.356.2

Текст научной статьи Семья как социальный институт развития личности ребенка в подростковом и юношеском возрасте

Статья посвящена актуальным проблемам значения семьи, условий, созданных для здо-ровьсбережения, и формирования социального статуса личности ребенка к совершеннолетнему возрасту. В контексте этого направления авторами обосновано значение семьи как социального института развития и воспитания детей.

Исследование базируется на статистических и социологических данных, в том числе использованы результаты медико-социологического проспективного исследования «Изучение условий формирования здорового поколения», проводимого Институтом социально-экономического развития территорий Российской академии наук с 1995 года на территории Вологодской области. Охарактеризованы наиболее значимые количественные и качественные характеристики людей подросткового и юношеского возраста. Составлен характерологический портрет современного молодого человека (17 – 18 лет), в котором рассматриваются основные предпосылки, необходимые для успешной социализации. Сделан вывод, что семья является одним из главных социальных институтов, влияющих на становление личности ребенка на протяжении всех возрастных периодов. Результат влияния семьи на социальную адаптацию можно более полно оценить к достижению человеком совершеннолетия.

Показана значимость проводимых исследований в данной области для научно обоснованного подхода в решении вопросов семьи, родителей и детей.

Семья, социальный институт, социальные факторы, социальная адаптация ребенка, развитие личности.

На заседании президиума Госсовета 17 февраля 2014 года [2], посвященном политике в области семьи, материнства и детства, была озвучена характерная для большинства регионов, в том числе и для Вологодской области, проблема – дефицит доходов семей с детьми. Отмечено, что рождение ребенка усиливает для семьи риски попасть в категорию бедных. По данным Росстата, с 2010 по 2012 год доля малоимущих семей с детьми выросла на 5%. По данным экспертов, ухудшение уровня жизни семей, возникающее в связи с рождением детей, возрастает по мере увеличения их числа: на 16% – среди полных семей с одним ребенком, на 30% – с двумя детьми и на 50% – для полных семей с тремя детьми и более.

Что же представляет собой семья как социальный институт? Это начальная структурная единица общества, закладывающая основы личности. Здесь начинается приобщение детей к культуре, ценностям и нормам современности. Семья несет основную ответственность за обеспечение ведущих физиологических и психологических потребностей ребенка, начиная с младенческого и до юношеского возраста. Следует отметить, что это лишь один из институтов социализации, хотя и наиболее значимый.

Из определения следует, что социальный институт – это такая организация социальной деятельности и отношений, которая может согласовывать систему ориентированных стандартов поведения, возникновение и группировка которых обусловлены содержанием конкретной решаемой задачи [19, с. 128].

Сегодня социология семьи является одной из наиболее развитых областей научного знания. Ведущие исследователи в этой отрасли Э.К. Васильев, А.Г. Вишневский, С.И. Голод, М.К. Горшков, И.С. Кон, М.С. Мацковский, Б.С. Павлов, Н.Г. Юркевич. Наиболее известными специалиста- ми зарубежной социологии в данном направлении являются И. Берр, М. Бекомбо, А. Жирар, Най, И. Рейс, Р. Хилл, Ф. Мишель, Л. Руссель, Р. Хилл и другие [11].

Положение семьи в настоящее время представляет собой взаимосвязанную систему социальных факторов, определяющих состояние общества и перспективу его прогрессивного развития, связь, нормальную смену и преемственность поколений, подготовленность детей к полноценной реализации прав и обязанностей человека и гражданина, и фактическую реализацию их в социальной и частной жизнедеятельности [12].

С семейной атмосферой тесно связано как психическое, так и физическое здоровье человека. В основе более чем половины случаев, когда люди обращаются за медицинской и психологической помощью, лежат супружеские конфликты.

В соответствии с Уставом Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) под здоровьем понимается «состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». При этом под физическим здоровьем понимается текущее состояние функциональных возможностей органов и систем организма. Психическое здоровье рассматривается как состояние психической сферы человека, характеризующееся общим душевным (психологическим) комфортом, обеспечивающее адекватную регуляцию поведения и обусловленное потребностями биологического и социального характера. Социальное здоровье понимается как система ценностей, установок и мотивов поведения в социальной среде.

Однако определение понятия здоровья, данное экспертами ВОЗ, не раскрывает цель его сохранения и важность для человека. С точки зрения целевой функции здоровья В.П. Казначеев (1975) дает следующее определение данного понятия: «Здо- ровье – это процесс сохранения и развития биологических, психических, физиологических функций, оптимальной трудоспособности и социальной активности человека при максимальной продолжительности его активной жизни» [15]. Исходя из этого определения, целью сохранения здоровья является «обеспечение максимальной продолжительности активной жизни». Три из шести основных признаков здоровья – способность к полноценному выполнению социальных функций, участие в социальной деятельности и общественно полезном труде; способность человека приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям существования в окружающей среде (адаптация); полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие, гармоническое развитие физических и духовных сил организма – представляют интерес в контексте данной статьи.

М.В. Монахова и И.С. Цыбульская в своей работе представили анализ влияния социального статуса семьи на состояние детского здоровья. При этом они выявили, что на задержку роста и недостаточность питания ребенка оказывают наибольшее влияние низкий доход семьи, неблагоприятные жилищные условия, недостаток в рационе беременной мясных и молочных продуктов, овощей. Авторы отметили отрицательное воздействие на развитие детей конфликтных внутрисемейных отношений и внутрисемейного насилия: по мере их нарастания патологические проявления у новорожденных детей усиливались, статистически подтверждено увеличение количества задержек роста и нарушений деятельности пищеварительной системы, неврологической патологии у новорожденных. Вследствие этого увеличивалась потребность в реабилитационной помощи не только новорожденным, но и детям в последующие периоды детства, в том числе и в такие важные, как подростковый и юношеский [6].

Мы задались целью рассмотреть ситуацию в Вологодской области не только на статистическом уровне, но и на уровне социологических исследований. В связи с этим обратились к результатам медико-социологического мониторингового исследования «Изучение условий формирования здорового поколения», проводимого Институтом социально-экономического развития территорий Российской академии наук с 1995 года в Вологодской области. Оно на качественно новом уровне (методом лонгитюдного наблюдения от 0 до 18 лет) помогает решить задачу выявления факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья детей [4]. Основная его идея заключается в том, чтобы в режиме реального времени увидеть тенденции формирования здоровья и развития детей. Мониторинг открывает качественно новые возможности для реальных действий по предупреждению продолжающегося снижения уровня здоровья детского населения региона.

К настоящему времени в мониторинге задействованы четыре когорты семей, что расширяет возможности для выявления и анализа тенденций изменения здоровья, развития детей, а также факторов, обусловливающих данные процессы. В рамках НИР обследуются семьи, в которых родились дети в мае 1995 года, марте 1998 года, марте 2001 года и марте 2004 года в городах Вологде, Череповце, Кириллове, Великом Устюге и поселке городского типа Вожега.

Для исследования здоровья и развития детей очень важно иметь информацию об отношении самих детей к своему здоровью, определении ими жизненных ценностей. Мониторинг проводится посредством заполнения специально разработанных анкет. Организация исследования предполагает использование комплексного инструментария мониторинга, который включает:

-

- анкеты, характеризующие состояние здоровья и развития ребенка, условия его жизни в возрасте 1, 2, 3 лет и так далее (анкеты имеют две части, одна из которых, относительно условий жизни и развития детей, заполнялась родителями, другая, относительно характеристики и оценки здоровья ребенка – участковыми врачами-педиатрами);

-

- анкеты, характеризующие состояние здоровья, развития ребенка, увлечения и интересы детей (заполняются самими детьми, начиная с десятилетнего возраста).

Объект исследования: население в возрасте от рождения до 18 лет.

Предмет исследования: количественные и качественные показатели детского населения.

Цель исследования заключается в комплексном изучении количественных и качественных характеристик детского населения, выявлении воздействующих на него факторов и обосновании направлений поддержки.

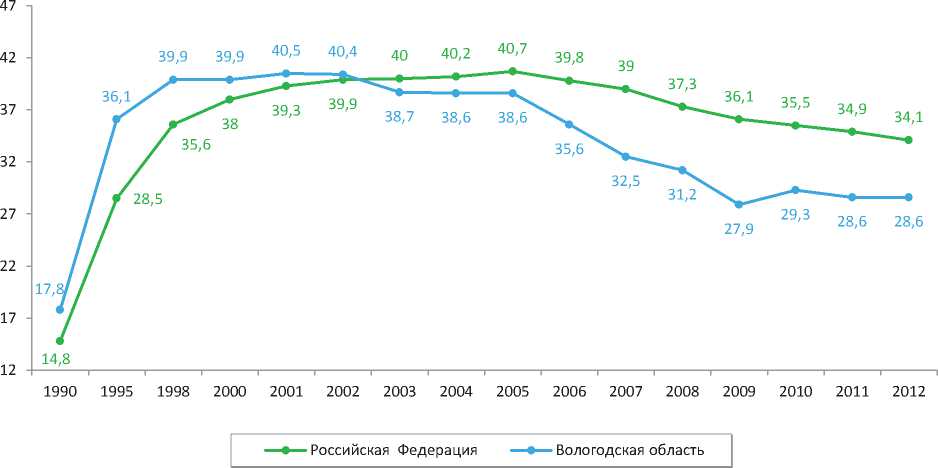

Показательна динамика заболеваемости новорожденных детей. В 2012 году около 29% детей (по России – 34%) родились уже больными или заболели в ближайшее после рождения время, что почти в 2 раза больше, чем в 1990 году (рисунок).

За период с 1995 по 2014 год на территории Вологодской области и в стране в целом существенно изменились социально-экономические условия, что отразилось на уровне жизни населения, в том числе на воспитании и развитии детей, следовательно, и на общем уровне их физического и психологического статуса.

Так как в 2013 году детям когорты 1995 года исполнилось 18 лет, появилась возможность проанализировать состояние здоровья подростков и юношества области.

Важно было ответить на следующие вопросы: Как к совершеннолетию они адаптировались? Какими подошли к взрослой жизни? Что повлияло на состояние здоровья, отношения со сверстниками, выбор работы? Каков прогноз их социального статуса в обществе? Для того чтобы дать объективный ответ на них, необходимо учитывать, что юность явля-

Рис. Заболеваемость новорожденных детей, % от числа родившихся живыми

Источники: Российский статистический ежегодник. 2010 : cтат. сб. / Росстат. – М., 2010; Статистический ежегодник Вологодской области : стат. сб. [Текст] / Вологдастат. – Вологда, 2010; Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за 1990 – 2012 гг.; Здравоохранение в России. 2001 : стат. сб. / Росстат. – М., 2001. – 365 с.

ется периодом завершения физического созревания и формирования первичной социализации личности. В этом возрасте расширяются временные представления, включая будущее, личные и социальные перспективы. Мировоззренческий поиск молодых людей обусловливает социальную ориентацию личности, способствует осознанию себя частицей, элементом социальной общности, выбору своего будущего социального положения и способов его достижения. Становление социальной зрелости предполагает формирование основы взаимодействия между мужчиной и женщиной в общественных и семейных отношениях. Значительную роль играет и профессиональное самоопределение. Безусловно, адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на все стороны и качество жизни. Подтверждение этих определений можно найти в статье «Подростки, здоровье, семья» Е.В. Андрюшиной [7]. Она отмечает, что подростки должны принимать важные решения, связанные с завершением школьного возраста и необходимостью выбора своего дальнейшего жизненного пути, при этом семья, сложившаяся система педиатрической помощи не могут оказать им в новых экономических и политических условиях адекватную помощь и поддержку.

В исследовании, проводимом Институтом социально-экономического развития территорий Российской академии наук, для выявления уровня социальной адаптации подростков использовался модифицированный метод «20 позиций Куна» [5]. Данная методика относится к классу проективных методов исследования личности и позволяет применить интегративный подход к ее оценке, выявить склонность и степень социальной адаптации.

Результаты исследования показали, что в 13-15-летнем возрасте склонность к социальной дезадаптации регистрируется у 40% подростков, а в 17-летнем – у 35%. Не- смотря на то, что показатели настораживающие, динамика социализации детей с возрастом имеет положительный вектор.

Анализ ответов юношей и девушек на вопросы позволил выделить наиболее значимые количественные и качественные характеристики данной возрастной выборки. Еще одной из задач исследования было выявить, какие же характеристики родительской семьи имеют позитивное, а какие негативное влияние на развитие и образ жизни детей. На основе этих данных был составлен характерологический портрет современного молодого человека (17 – 18 лет).

Большинство из них – это обучающиеся и студенты, которые проживают с родителями. Две трети оценивают свое социальное положение как среднее и соответственно доходы достаточными для проживания. Аналогичные показатели и по обеспеченности жильем.

Нужно сказать, что к 18-летнему возрасту у юношей и девушек сохраняются более доверительные отношения с матерью, чем с отцом. Вероятно, это связано с тем, что 30% проживают в неполных семьях, только с мамой. Возможно, влияние оказывает и тот факт, что физическое наказание, которое всегда воспринимается детьми негативно и дистанцирует их от родителей, применяется чаще отцами (в 9%), чем матерями (в 5% случаев). В связи с данными исследования, затрагивающими тему семейного насилия, интересны результаты проекта «Скажем нет насилию вместе», который реализовала автономная некоммерческая организация «Кризисный центр для женщин» г. Вологды. Они свидетельствуют, что «проблема семейного насилия стоит весьма остро и вызывает обеспокоенность у молодежи» [14]. Из 414 опрошенных студентов и школьников г. Вологды и Череповца в возрасте от 14 до 23 лет две трети полагают, что проблема насилия является актуальной для современного общества. Треть респондентов ответили положительно на вопрос «Сталкивались ли Вы с проявлением семейного насилия?». Понятие «семейного насилия» по ответам молодых людей ассоциируется, прежде всего, с физическим насилием, но не сводится только к этой форме. Большинство респондентов отметили и психологическое насилие. О.Ф. Тарлакова обращает внимание на то, что экономические санкции родственников молодые люди в этот перечень не включают, хотя данный вид семейного насилия распространен и имеет тяжелые последствия для жертвы.

Следующим важным показателем адап-тированности молодежи к современному обществу является отношение к трудовой деятельности. По данным мониторинга «Изучение условий формирования здорового поколения» первоочередной задачей они считают обеспечение себя в материальном плане (60%), достижение успеха (48%), реализацию себя в обществе как личности (47%). Настораживает, что мотивация к обучению у большинства низкая, и этот факт подтверждается тем, что всего 30% занимаются «в полную меру» своих способностей и только 25% видят значение будущей трудовой деятельности в получении новых знаний. Показательно, что положительная учебная мотивация регистрируется у юношей и девушек, проживающих в хороших и удовлетворительных жилищных условиях, а также в семьях с высоким социальным статусом. Выявлено, что трудозанятость родителей на учебную мотивацию детей не влияет, а вот образование имеет соответствующее воздействие – у детей, родители которых имеют среднее и незаконченное среднее образование, учебная мотивация выше, чем у детей, родители которых имеют высшее и незаконченное высшее образование. Из семей, где родители имеют высшее образование, более 90% детей планируют поступить в вузы.

О позитивном настрое на будущее говорит и достаточно осознанное отношение к здоровому образу жизни. Самооценка здоровья детьми выглядит следующим образом: 52% оценивают его как «хорошее», 30% – «удовлетворительное», 17% – «отличное». Большинство молодых людей (93%) считают, что заботиться о своем здоровье нужно с детства. Интересен тот факт, что главными причинами сохранения физического и психологического статуса молодые люди называют «желание иметь здоровое потомство (родить здоровых детей)» (69%), «стремление достичь значимых целей в жизни, работе, учебе» (46%), «стремление хорошо выглядеть, нравиться» (38%). Почти половина отмечает значительное влияние образа жизни родителей на состояние здоровья детей.

Значимыми критериями отношения к здоровому образу жизни можно назвать употребление алкоголя, курение, занятия физкультурой. Результаты опроса показали, что не употребляют спиртные напитки 70%, соблюдают режим дня 50%, утренней зарядкой занимаются 13% респондентов.

Нужно отметить, что в полных семьях дети болеют реже, чем в неполных (2% и 12% соответственно). В полных семьях к 17-летнему возрасту пробовали курить 34%, в семьях, где мать не замужем, – 83%, вдова или в разводе – 23%. В семьях, где курят матери, 76% детей к 17-летнему возрасту курят. В семьях, где мать употребляет алкоголь, 62% детей имели опыт употребления спиртного.

По результатам опроса все дети с 1-й группой здоровья проживают на территориях с хорошими экологическими условиями. Интересно, что 44% детей, имеющих 1-ю группу здоровья, проживают в семьях, где отношения дружные, без ссор. Из них учатся с интересом 81%, участву- ют в общественной жизни 45%, имеют друзей 100%, слушаются своих родителей 35%, помогают по дому 40%, никогда не пробовали курить 81%.

Немаловажны и такие показатели социальной адаптации ребенка, как детско-родительские, межличностные отношения со сверстниками, участие в общественной жизни, помощь родителям по дому. Существенное влияние на шестнадцатилетних подростков имеют взаимоотношения в семье (табл. 1): если в семье отношения «дружные, без ссор», то 100% опрошенных детей слушаются родителей. Когда отношения в семье конфликтные, то в 58% это вызывает негативное отношение к старшим.

При анализе ответов на вопрос «Ты слушаешься родителей?» семнадцатилетних подростков были получены следующие результаты: психологический микроклимат в семье влияет всего на 11% молодых людей. В большинстве своем они стараются сгладить ситуацию и не проявляют негативной реакции по отношению к взрослым (табл. 2).

Детей, которые не принимают участие в общественной жизни, больше из неполных семей (18%), чем из полных (11%). Ко- личество детей из полных семей, выбравших будущую профессию, больше, чем из неполных (40 и 33% соответственно).

Можно отметить еще один важный итог исследования: если в семье нарушены детско-родительские отношения, то в 100% случаев регистрируется отрицательная учебная мотивация. По данным экспертов ВОЗ, особенности адаптационного поведения и состояния здоровья подростков во многом связаны с экономической, социальной, экологической характеристиками внешней среды. Ее развитие в последнее десятилетие имеет тенденцию к «ужесточению агрессивности». Следствием этого являются предъявление повышенных требований к адаптационным механизмам молодого организма и пониженная способность к адекватной рефлексии [7].

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в детстве закладываются предпосылки комплексного развития личности, формируются физическое и психическое здоровье. Для достижения результатов в данном направлении необходимы в первую очередь повышение доходов семьи, улучшение жилищных ус-

Таблица 1. Распределение ответов подростков 16 лет на вопрос «Ты слушаешься родителей?» в зависимости от типа взаимоотношений в семье, % от числа опрошенных

|

Взаимоотношения в семье |

Вариант ответа |

||||

|

Да, всегда |

Да, чаще всего |

Да, иногда |

Почти не слушаюсь; нет, не слушаюсь |

Другое |

|

|

Дружные, без ссор |

33,3 |

66,7 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Дружные, с редкими ссорами |

12,5 |

64,3 |

19,6 |

0,0 |

3,6 |

|

Частые ссоры |

0,0 |

25,0 |

50,0 |

25,0 |

0,0 |

|

Напряженные, без ссор |

0,0 |

0,0 |

66,7 |

33,3 |

0,0 |

Источник: Данные мониторинга «Изучение условий формирования здорового поколения», ИСЭРТ РАН, 2014 год.

Таблица 2. Распределение ответов подростков 17 лет на вопрос «Ты слушаешься родителей?» в зависимости от типа взаимоотношений в семье, % от числа опрошенных

|

Взаимоотношения в семье |

Вариант ответа |

|||

|

Да, всегда |

Да, чаще всего |

Да, иногда |

Почти не слушаюсь; нет, не слушаюсь |

|

|

Дружные, без ссор |

40,0 |

53,3 |

6,7 |

0,0 |

|

Дружные, с редкими ссорами |

23,9 |

47,8 |

17,4 |

10,9 |

|

Частые ссоры |

0,0 |

50,0 |

50,0 |

0,0 |

|

Напряженные, без ссор |

0,0 |

50,0 |

50,0 |

0,0 |

Источник: Данные мониторинга «Изучение условий формирования здорового поколения», ИСЭРТ РАН, 2014 год.

ловий, повышение уровня доступности и качества образовательных и медицинских услуг, создание условий для повышения уровня и качества жизни российской семьи и ее общественного престижа, активизация работы с родителями по осознанию ответственности за судьбу своих детей. Дети с ослабленным здоровьем не смогут, став взрослыми, освоить востребованные профессии, реализовать свой трудовой, интеллектуальный и репродуктивный потенциал. Для практического решения проблем сохранения детского здоровья необходимо выстроить ком- плексную систему на различных уровнях данного направления с привлечением социального педагога, психолога, психотерапевта. Именно эти специалисты смогут быть координаторами деятельности различных учреждений в рамках межведомственного взаимодействия (образования, здравоохранения, социального обеспечения, правоохранительных органов, административных органов управления). На сегодня это одна из главных причин необходимости изучения ситуации и подготовки научно обоснованной стратегии действий в данном направлении.

Список литературы Семья как социальный институт развития личности ребенка в подростковом и юношеском возрасте

- Российский статистический ежегодник. 2010: cтат. сб./Росстат. -М., 2010.

- Статистический ежегодник Вологодской области: стат. сб. [Текст]/Вологдастат. -Вологда, 2010.

- Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за 1990 -2012 гг.

- Здравоохранение в России. 2001: стат. сб./Росстат. -М., 2001. -365 с.

- Данные мониторинга «Изучение условий формирования здорового поколения», ИСЭРТ РАН, 2014 год

- Андрюшина, Е. В. Подростки, здоровье, семья [Текст]/Е. В. Андрюшина//Экономические и социальные перемены в регионе. -2004. -№ 25. -С. 56-63.

- Заседание президиума Госсовета, посвященное политике в области семьи, материнства и детства [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.kremlin.ru/news/20265

- Здравоохранение в России. 2001 [Текст]: стат. сб./Росстат. -М., 2001. -365 с.

- Копейкина, Н. А. Проблемы сохранения здоровья школьников [Текст]/Н. А. Копейкина//Проблемы развития территории. -2012. -№ 4 (60). -С. 49-51.

- Модифицированный метод «20 позиций Куна» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www. bibliofond.ru/view.aspx?id=9595

- Монахов, М. В. Влияние качества жизни семей на состояние здоровья детей [Электронный ресурс]/М. В. Монахов, И. С. Цыбульская. -Режим доступа: http://vestnik.mednet.ru/content/view/150/27

- Определение понятия «здоровье». Признаки и показатели индивидуального здоровья [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://goo.gl/Lt4wv8

- Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за 1990 -2012 гг. [Текст]. -Вологда, 1990-2012.

- Основы социологии [Текст]: учебное пособие/под общ. ред. проф. М. В. Прокопова. -М.: РДЛ, 2001. -192 с.

- Российский статистический ежегодник. 2010 [Текст]: cтат. сб./Росстат. -М., 2010.

- Семья в контексте педагогических, психологических и социологических исследований [Электронный ресурс]: материалы II междунар. науч.-практ. конф., г. Пенза, 5 -6 октября 2011 года. -Режим доступа: http://sociosphera.com/files/conference/2011/k-32-10-11.pdf

- Современные тенденции развития мировой социологии [Электронный ресурс]: материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Пенза, 5 -6 ноября 2011 года. -Режим доступа: http://sociosphera.com/files/conference/2011/k-38-11-11.pdf

- Статистический ежегодник Вологодской области [Текст]: стат. сб./Вологдастат. -Вологда, 2010.

- Тарлакова, О. Ф. Скажем нет насилию [Текст]/О. Ф. Тарлакова//Наша Вологда. -2014. -№ 30. -21 авг. -С. 1-4.

- Шабунова, А. А. Здоровье детей: итоги пятнадцатилетнего мониторинга [Текст]: монография/А. А. Шабунова, М. В. Морев, Н. А. Кондакова. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. -262 с.