Семья в России: проблемы и решения

Автор: Маликов Н.С., Порядина Е.Д., Одинцова Е.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Статья в выпуске: 7 (149), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрыты тенденции развития института семьи с начала 90-х годов прошлого века по настоящее время, влияние новой семейной политики на важнейшие демографические процессы. Отмечается, что новая семейная политика преломила некоторые негативные процессы в институте семьи, но часть проблем остается по-прежнему нерешенными. В статье обозначены направления дальнейшего совершенствования семейной политики.

Семья, семейная политика, социальная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/143181360

IDR: 143181360

Текст научной статьи Семья в России: проблемы и решения

Современное состояние российской семьи практически все специалисты и политики рассматривают как кризис, что, по нашему мнению, представляется недостаточно точным. Кризис, по определению (от греч. krisis - поворотный пункт) означает непродолжительное по времени резкое ухудшение состояния субъекта, после чего может, но не обязательно, последовать улучшение этого состояния. Однако такие негативные процессы как разводы и внебрачная рождаемость, сокращение общей рождаемости в полной мере проявились в стране за многие десятилетия до начала социальной трансформации, которая только усугубила их.

Поэтому представляется более корректно говорить, не о кризисе, а об энтропии института семьи, как подвида общей социальной энтропии, под которой понимается мера отклонения социальной системы либо ее подсистемы от эталонного состояния, когда отклонение проявляется в снижении уровня организации, эффективности функционирования и темпов развития. Противоположностью социальной энтропии выступает социальная негэнтропия. Следствием достижения социальной энтропии своего максимума – атомизированного сообщества людей – является хаос; следствием максимума социальной негэнтропии - диктатура.

Энтропию семьи мы рассматриваем как стихийное нарастание стремления индивида к большей независимости, меру отклонения личных потребностей и интересов каждого из супругов и их детей от общих потребностей и интересов семьи.

Теоретически максимум энтропии семьи представляет полный распад этого социального института, а негэнтропия семьи выступает как доминирование в нем авторитарной (патриархальной или матриархальной) семьи с абсолютным диктаторством в ней одного из супругов.

В отличие от существующей концепции ряда западных и отечественных демографов о т.н. «втором демографическом переходе», утверждающем о неизбежности распада самого социального института семьи из-за нарастания индивидуальных устремлений супругов, энтропия семьи, по нашему мнению, не имеет и не может иметь необратимого характера, поскольку семья, являющаяся базовой малой группой общества более устойчива, чем само общество, что убедительно подтверждается ее самосохранением в условиях распада СССР и хаоса России в 90-е годы прошлого века. Причина этой устойчивости заключается в том, что мужчина и женщина разные по своей природе люди, каждый из которых является источником внешней энергии для другого, что и снижает энтропию семьи. Важным источником, снижающим энтропию семьи, являются и их дети, в т.ч. и взрослые.

Наблюдающиеся в институте семьи негативные процессы в значительной мере следствие социальных пертурбаций 90-х годов, хаоса и дезориентации ценностей, включая и общечеловеческие ценности дореформенного периода.

Проблема самосохранения и развития семьи заключается в поиске и нахождении меры для сбалансированности индивидуальных интересов каждого из членов семьи, включая и интересы детей.

Эта позиция в полной мере совпадает с пониманием процесса социального развития как процесса углубления дифференциации, многообразия социальной структуры общества с повышением уровня его организованности.

Процесс энтропии семьи ярко проявился в переходе от многодетной семьи с родителями и другими родственниками к нуклеарной семье, состоящей из родителей и несовершеннолетних детей. За межпереписной период 1989-2002гг. численность семей, состоящих из двух супружеских пар сократилась, но одновременно с 36 до 34 миллионов уменьшилось и численность супружеских пар. Предстоящая в этом году перепись населения уточнит семейную структуру, но и данные статистики (в 2011 году по среднему варианту прогноза Росстата в стране будет 53.7% домохозяйств, состоящих из одного и двух человек) дают основание утверждать, что уже в настоящее время большинство семей в стране это семьи из одного или двух человек, т.е. одиночество, вдовство, неполная семья стали в стране масштабным явлением. Энтропия семьи несет в себе и потенциальную угрозу разрыва связей между поколениями как в плане преемственности смены поколений и передачи новым поколениям накопленных старшими традиций и ценностей, так и в плане взаимопомощи между работающими детьми и уже неработающими их родителями.

Есть основания утверждать, что за годы социальной трансформации усилилась и негэнтропия семьи с проявлением в ней случаев насилия над супругой и детьми, что особенно характерно для депрессивных регионов и муниципальных образований.

То, что процесс энтропии семьи приобрел столь большие масштабы связано с отсутствием у государства вплоть до 2005 года продуманной семейной политики. В значительной степени это объясняется не столько финансовыми проблемами, сколько недостаточным пониманием ценности для общества и государства самого института семьи.

Даже при появлении финансовых возможностей в научном сообществе и управленческих кругах достаточно широко было распространено мнение о том, что непосредственная финансовая поддержка и материальная помощь семье, материнству и детству приведет к росту патернализма в стране, увеличит численность маргинальных семей, поскольку высокая рождаемость характерна для бедных и малограмотных людей, а роды и уход за новорожденным отвлечет матерей от занятости в экономике.

Принятые в рамках приоритетных национальных проектов и положений Концепции демографического развития страны на период до 2025 года конкретные меры по поддержке материнства и детства, переломили негативные процессы в институте семьи, способствовали реализации ее изначальных функций и в целом не подтвердили имевшихся опасений.

Тенденция распада семьи сменилась на пока еще неустойчивую тенденцию роста продолжительности ее жизни. В 2009 году численность зарегистрированных браков увеличилась почти до 1200 тысяч, что является наивысшим показателем для всех лет пореформенной России. В прошлом году было зарегистрировано на 150 тысяч разводов меньше, чем в 2002 году, когда был зафиксирован наивысший во всей российской истории показатель распада семьи - 853,6 тысяч случаев. В дореформенной России внебрачная рождаемость составляла десятую часть всех рождений. Социальная трансформация практически вдвое увеличила долю внебрачной рождаемости в общем числе рождений (1990 и 1999 г.).

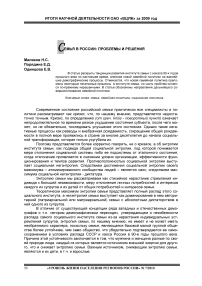

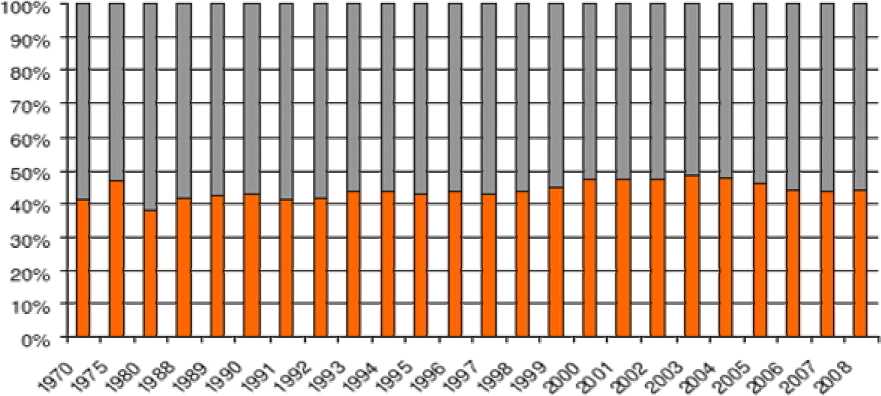

С начала 70-х годов наблюдается рост внебрачной рождаемости с 10,6 % в 1970 г. до 29,9 % в 2005 г. При этом резкое увеличение доли внебрачной рождаемости относительно предыдущего года произошло в 1990 году - на 1,1 п.п., в 1994 - на 1,4 п.п., 1997 - на 2,3 п.п.1 (рис. 1).

-

■ Родившиеся вне зарегистрированного брака

-

□ Родившиеся в зарегистрированном браке

Рис. 1. Родившиеся живыми по брачному состоянию матери

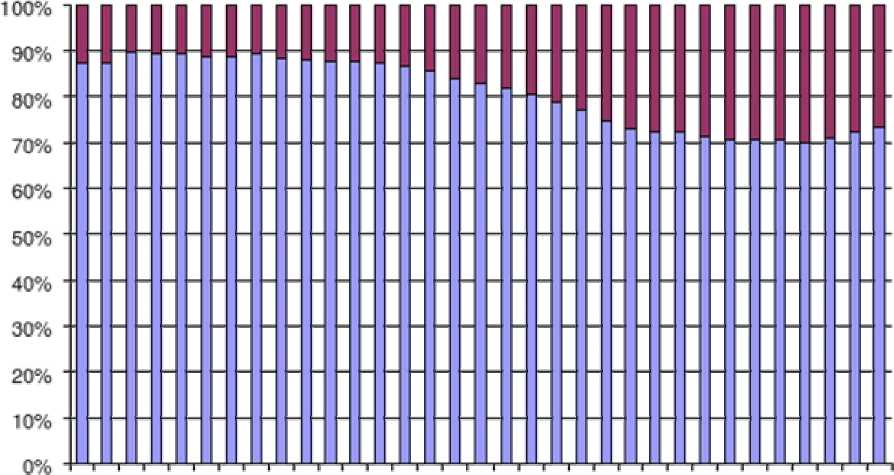

В 2006 году, в год начала действия национальных проектов по повышению рождаемости и укреплению семьи, внебрачная рождаемость начала постепенно снижаться, и в 2008 году относительно 2005 года снизилась на 3,1 п.п.2 (см. рис.2).

Внебрачная рождаемость в селе всегда заметно выше, чем в городе. На рис. 2 видно, что за последнее десятилетие эта разница составляет приблизительно от 1 до 6 п.п. В условиях развитости сети женских медицинских учреждений, центров планирования семьи, доступности средств контрацепции в городах, наметившаяся тенденция вполне закономерна.

Регистрация детей, рожденных вне брака, происходит на основании совместного заявления отца и матери или заявления одного из родителей (статья 48 Семейного кодекса РФ).

На рис. 3 представлена динамика регистрации внебрачных рождений на основании совместного заявления отца и матери в сопоставлении с динамикой регистрации рождений по заявлению только матери, либо решения суда об установлении отцовства .

Как видно на рис.3, начиная с 1970-х гг. более половины детей, рожденных вне брака, регистрировались по заявлению одной только матери. Незначительный рост рождений, зарегистрированных по заявлению обоих родителей пришелся на 1999 год и продлился до 2004 года. Эти годы характеризуются стабильным ростом экономики, в это же время население России в большей степени уверено в своем завтрашнем дне, что благоприятно отразилось на семейных отношениях. Однако, начиная с 2005 года вновь начался рост регистрации рождений по заявлению одной только матери. Если учесть, что именно в эти годы увеличился средний возраст матери при рождении детей (с 26,6 до 27,2 лет1), можно предположить, что в городе и на селе (средний возраст матери при рождении детей с 2005 по 2008 гг. увеличился на 0,5 и 0, 9 лет соответственно) рожают женщины, имеющие трудовой стаж, а значит, более уверенные и независимые от поддержки мужчин.

В 2009 году в стране родилось более 1.7 миллиона детей, что почти на 250 тысяч больше относительно 2005 года. То, что суммарный коэффициент рождаемости в 2008 году увеличился почти в 1.2 раза относительно 2005 года, убедительное свидетельство роста рождаемости не за счет увеличения численности женщин детородного возраста, а за счет создания условий для реализации желания семей иметь большее количество детей.

За эти же годы смертность населения сократилась в среднем на 10% с 2.3 миллионов до 2.1 миллиона случаев. На 17 % сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста, что дает основание утверждать об уменьшении численности вдов и материнских семей.

Рост рождаемости и сокращение смертности предопределили снижение отрицательного естественного прироста более чем в два раза, что в свою очередь позволило в 2009 году достичь дореформенного уровня продолжительности жизни населения в 69 лет.

Годы реализации приоритетных национальных проектов не подтвердили в полной мере опасения скептиков в негативных последствиях сильной политики в отношении семьи. Более высокая динамика рождаемости в селе относительно рождаемости в городе подтвердила тезис ее обратной зависимости от динамики уровня материальной обеспеченности и образованности. Обратная зависимость между уровнем покупательной способности (ПС) доходов населения и уровнем рождаемости просматривается как на федеральном уровне, так и на уровне регионов: Среднеарифметическая величина суммарного коэффициента рождаемости (СКР) в десяти регионах с наибольшей ПС на протяжении 2005-2008гг была ниже, чем в десяти регионах с наименьшей ПС.

Тем не менее, абсолютизировать эту обратную зависимость, тем более, распространять ее на конкретную семью, не совсем корректно. Так, СКР в 6 из 10 субъектов РФ с наименьшей покупательной способностью доходов ниже, чем в Тюменской области и Башкортостане. В лидирующей по покупательной способности доходов Москве и в относительно бедной Ивановской области не только величина суммарного коэффициента рождаемости, но и его динамика в 2005-2008гг весьма близки между собой.

То, что СКР наиболее высок в автономных, как относительно обеспеченных, так и относительно бедных регионах, дает основания утверждать, что ментальность населения, традиции в не меньшей, если не в большей, степени влияют на уровень рождаемости.

Таблица 1

|

Субъекты РФ |

Покупательная способность денежных доходов населения, кол-во наборов ПМ (2008 г.) |

Суммарный коэффициент рождаемости, единица |

||||

|

2005 |

20062 |

20072 |

20082 |

2008 г. к 2005 г., в % |

||

|

Тюменская область |

6,11 |

1,485 |

1,495 |

1,61 |

1,696 |

114,21 |

|

Ненецкий АО |

6,05 |

1,901 |

1,799 |

1,977 |

2,082 |

109,52 |

|

г. Москва |

5,19 |

1,140 |

1,161 |

1,24 |

1,323 |

116,05 |

|

Ямало-Ненецкий АО |

4,99 |

1,617 |

1,561 |

1,681 |

1,722 |

106,49 |

|

Ханты-Мансийский АО |

4,57 |

1,542 |

1,559 |

1,656 |

1,736 |

112,58 |

|

Московская область |

3,88 |

1,192 |

1,193 |

1,238 |

1,344 |

112,75 |

|

г. Санкт-Петербург |

3,79 |

1,104 |

1,11 |

1,189 |

1,289 |

116,76 |

|

Республика Татарстан |

3,77 |

1,263 |

1,251 |

1,357 |

1,453 |

115,04 |

|

Свердловская область |

3,77 |

1,269 |

1,296 |

1,385 |

1,488 |

117,26 |

|

Республика Башкортостан |

3,68 |

1,409 |

1,413 |

1,604 |

1,677 |

119,02 |

|

Среднее арифметическое значение |

1,39 |

1,38 |

1,49 |

1,58 |

- |

|

|

Амурская область |

2,14 |

1,423 |

1,384 |

1,467 |

1,515 |

106,47 |

|

Еврейская авт. обл. |

2,07 |

1,361 |

1,408 |

1,509 |

1,618 |

118,88 |

|

Республика Марий Эл |

2,06 |

1,336 |

1,321 |

1,452 |

1,499 |

112,20 |

|

Камчатский край |

2,02 |

1,388 |

1,384 |

1,423 |

1,468 |

105,76 |

|

Республика Адыгея |

2,00 |

1,323 |

1,327 |

1,497 |

1,603 |

121,16 |

|

Ивановская область |

2,00 |

1,155 |

1,173 |

1,28 |

1,344 |

116,36 |

|

Республика Алтай |

1,86 |

2,031 |

1,93 |

2,287 |

2,476 |

121,91 |

|

Республика Тыва |

1,73 |

2,104 |

2,058 |

2,597 |

2,683 |

127,52 |

|

Республика Калмыкия |

1,54 |

1,692 |

1,689 |

1,828 |

1,931 |

114,13 |

|

Республика Ингушетия |

1,42 |

1,564 |

1,648 |

1,791 |

1,956 |

125,06 |

|

Среднее арифметическое значение |

1,54 |

1,53 |

1,7 |

1,8 |

- |

|

|

Значение по России |

1,287 |

1,296 |

1,406 |

1,494 |

- |

|

*Суммарный коэффициент рождаемости в 10 субъектах с наибольшим значением покупательной способности денежных доходов населения и 10 субъектах с наименьшим значением покупательной способности денежных доходов населения.

В данном случае важно подчеркнуть, что рост рождаемости в 2006-2008 году сопровождался сокращением, а не увеличением бедности в стране.

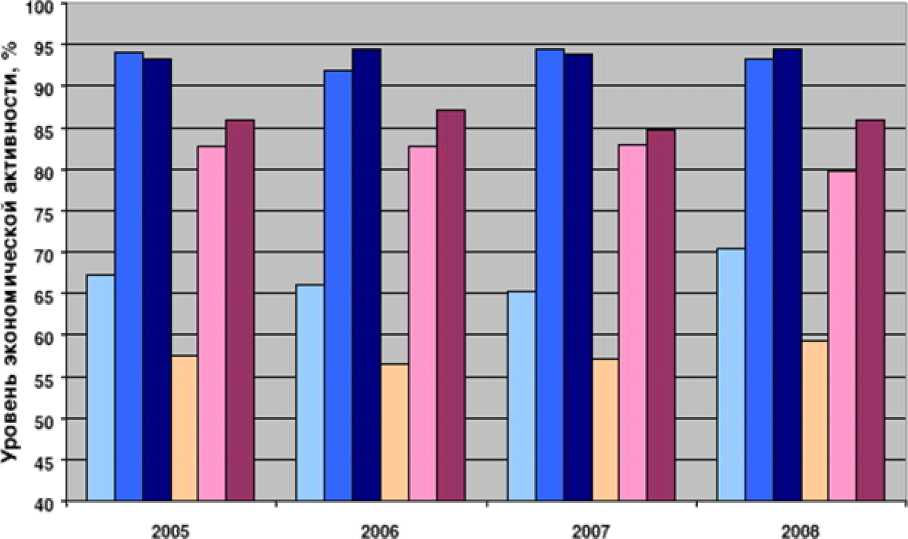

Закономерный перерыв в профессиональной занятости женщин в связи с беременностью, родами и уходом за ребенком был в полной мере компенсирован ростом экономической активности населения (ЭАН), прежде всего мужчин. Снижающаяся на протяжении всей первой половины текущего десятилетия экономическая активность населения трудоспособного возраста с началом поддержки материнства и детства стала расти и составила в 2008г. -78,6%, превысив как уровень 2006 года (76,8%), так и уровень 2000 года (78,2%). В 2008 году относительно 2005 года уровень ЭАН мужчин увеличился на 2.4 п.п., т.е. в 2,7 раза относительно роста экономической активности женщин, у которых эта активность выросла на 0.9пп.

Уходя в отпуск по беременности и родам и следующим за ним отпуск по уходу за ребенком, женщина прерывает свою трудовую деятельность. В возрастной группе 25-29 лет доля этих женщин с 2005 по 2008 гг. увеличилась на 3.

На рис. 4 представлена динамика уровня экономической активности мужчин и женщин в возрасте от 20 до 34 лет.

□ Уровень экономической активности мужчин в возрасте 20-24 года в Уровень экономической активности мужчин в возрасте 25-29 лет

■ Уровень экономической активности мужчин в возрасте 30-34 года □ Уровень экономической активности женщин в возрасте 20-24 года пУровень экономической активности женщин в возрасте 25-29 лет

• Уровень экономической активности женщин в возрасте 30-34 года

Рис. 4. Уровень экономической активности населения

Уровень экономической активности населения с 2005 по 2008 годы уверенно растет, и в указанном промежутке времени этот показатель увеличился на 1,6 п.п.

Рост происходит в первую очередь за счет повышения экономической активности мужчин, которая выросла на 2,1 п.п. Экономическая активность женщин тоже увеличилась, но меньше – на 1,3 п.п. Самая высокая экономическая активность на протяжении всего рассматриваемого периода закономерно наблюдается у мужчин в возрасте 25–44 года – варьируется на уровне от 91,9 % до 95,3 %. Наибольшая активность у женщин наблюдается в возрасте 40–44 года – 91,1 % – когда дети учатся в старших классах школы.

Наибольший рост экономической активности за последние годы – 3,4 п.п. отмечен у мужчин в возрасте 55-59 лет, что в значительной мере отражает стремление дедов оказать посильную помощь своим детям, сократить размеры или полностью отказаться от их материальной помощи.

Рост рождаемости в 2005-2008гг корреспондируется не со снижением, а с возрождением роста уровня профессионального образования населения страны. Доля среди ЭАН лиц со средним специальным образованием и выше в 2008 году увеличилась до 54,6%, в т.ч. у женщин до 63.0%. Женщины не только сохранили свое преимущество над мужчинами по уровню высшего профессионального образования, но и укрепили его. С учетом того, что в профессиональных заведениях учится абсолютное большинство населения молодого и репродуктивного возраста, можно, хотя и опосредовано, утверждать о нелинейности обратной связи между рождаемостью и образованностью.

Таблица 2

Доля в ЭАН лиц со средним специальным образованием и выше

|

Оба пола |

Мужчины |

Женщины |

||||

|

ССО и выше |

В т.ч. с высшим |

ССО и выше |

В т.ч. с высшим |

ССО и выше |

В т.ч. с высшим |

|

|

2000 (справочно) |

53.2 |

20.9 |

47.7 |

18.9 |

59.2 |

22.6 |

|

2005 |

50.7 |

23.7 |

42.6 |

21.3 |

58.9 |

26.1 |

|

2008 |

54.6 |

26.8 |

46.6 |

24.1 |

63.0 |

29.7 |

|

2008 по отношению к 2005 , п.п. |

3.9 |

3.1 |

4.0 |

2.8 |

4.10 |

3.6 |

Современная демографическая ситуация имеет немало общего с ситуацией середины 80-х годов. Активная политика поддержки семьи и стимулирования рождаемости, борьба с алкоголизмом, привели в 1986 -1987 гг. к существенному сокращению смертности, росту рождаемости и продолжительности жизни. Однако в условиях экономического кризиса, перестройки и реформ семья оказалась забытой государством, что и предопределило снижение рождаемости и беспрецедентный рост смертности в мирное время, особенно мужчин трудоспособного возраста.

То, что реализация национальных проектов будет продолжена и в наступающем десятилетии, бесспорно, будет иметь положительное влияние на семью и демографические процессы в стране. Но достаточно ли будет только их простое продолжение для смягчения объективных угроз предстоящего десятилетия, когда жизнь и деятельности семьи, общества и государства будет происходить в условиях старения населения и, одновременно, растущих потребностей и интересов семьи?

По среднему варианту прогноза Росстата 2009 года, основанному на имеющейся возрастной структуре населения и тенденциях рождаемости ( женщины, способные произвести на свет новых граждан уже родились ), смертности и миграции за последние годы численность населения в населения России в 2030 году составит 139 миллионов человек, т.е. сократится на три миллиона относительно нынешней величины. При этом население будет продолжать активно стареть. Уже в следующем десятилетии численность населения в трудоспособном возрасте уменьшится относительно 2009 г. на 11,2 миллионов человек, а его доля в составе населения снизится с 62,9% до 55,8%. В результате на одного человека в трудоспособном возрасте практически будет приходиться один иждивенец. Прежде всего, это будут пенсионеры, численность которых к 2020 году достигнет по прогнозу Росстата 35,7 миллионов человек и будет на 10 миллионов больше численности детей и подростков дотрудоспособного возраста.

Несмотря на то, что за последнее время в стране стала формироваться положительная семейная политика, а в обществе осознана острая необходимость поддержки семьи, активная эксплуатация представителями власти и СМИ роста динамики рождаемости и продолжительности жизни населения при умолчании сохраняющихся серьезных проблем в институте семьи, дает основание полагать, что у власти пока еще нет достаточно четкой позиции в отношении семьи, понимания ее непреходящей ценности как базовой ячейки общества, ее значимости в устойчивом социальном и экономическом развитии, в формировании состоятельного и состоявшегося гражданина, и, тем самым, в создании полноценного гражданского общества. Это проявляется в отсутствии законодательных норм, регулирующих отношения семьи и государства, его институтов, прежде всего образования и здравоохранения. Остается совершенно не ясной политика государства по смягчению негативных демографических явлений предстоящего десятилетия, сохраняется высокая степень неопределенности политики по преодолению вновь начавшегося в отдельных регионах страны сокращения продолжительности жизни, роста очагового характера заселения страны, обезлюживания сел и деревень, в миграционной политике.

Суммарный коэффициент рождаемости* , единица, значение показателя за год, все население