Семья в системе ценностных ориентаций жителей Приморского края

Автор: Ардальянова А.Ю., Винокурова А.В., Кирина А.В., Максимова А.Е.

Журнал: Восточный вектор: история, общество, государство @eurasia-world

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

В данной работе основное внимание уделено месту и роли семьи в системе ценностных ориентаций жителей Приморского края. Исследование выполнено с опорой на количественные (анкетирование) и качественные (неформализованное интервью) социологические методы в рамках разведывательно-описательного стратегического плана. Также были использованы данные официальной региональной статистики и вторичный социологический анализ. Основная цель состояла в том, чтобы выявить, как происходящие в России изменения повлияли на жизненные ценности приморцев, их отношение к созданию семьи и принципам ее формирования. Результаты исследования показали, что семья сохраняет свою высокую значимость. Наиболее приемлемой формой организации супружеской жизни респонденты считают официально зарегистрированный брак. Жизненный успех связывают с наличием семьи и детей, интерпретируют его в терминах семейного и материального благополучия, социальной стабильности.

Семья, семейные ценности, ценностные ориентации, репродуктивные установки, приморский край

Короткий адрес: https://sciup.org/148328082

IDR: 148328082 | УДК: 316.556.2(571.63) | DOI: 10.18101/2949-1657-2023-3-20-29

Текст научной статьи Семья в системе ценностных ориентаций жителей Приморского края

Семья в системе ценностных ориентаций жителей Приморского края / А. Ю. Ардалья-нова, А. В. Винокурова, А. В. Кирина, А. Е. Максимова // Восточный вектор: история, общество, государство. 2023. Вып. 3. С. 20–29.

Условием существования и развития любого общества является наличие некоего набора идеальных образований, рассматриваемых в виде ценностных ориентаций. Особое влияние на их формирование оказывает семья, так как в семье человек приобретает свой первый жизненный опыт, получает первую социаль- 20

ную информацию, влияющие в дальнейшем на отбор, принятие или отторжение ценностей и идеалов общества. В основе ценностей современной семьи в большинстве случаев по-прежнему лежат любовь, доверие и взаимопомощь. Однако времена меняются, каждая эпоха несет с собой что-то новое. Наше общество стало более свободным и открытым. И это не может не влиять на мировоззрение наших сограждан.

В современном научном дискурсе конкурирующими являются две основные парадигмы — «кризисная» и «модернизационная». Исследователи, придерживающиеся «кризисной» парадигмы, указывают на девальвацию, упадок института семьи. Сторонники модернизационной парадигмы, наоборот, выдвигают тезис о трансформации семьи, переходе семейных отношений на новый уровень [1, 2, 4, 7, 14].

Тема семьи и семейных ценностей также активно присутствует и в общественно-политическом дискурсе 1 . Дополним, что в 2020 г. были приняты поправки в Конституцию Российской Федерации, где говорится о том, что государство выступает за традиционные семейные ценности: брак как союз мужчины и женщины, уважение детей к старшим, доверие и забота нескольких поколений семьи друг о друге. Данные положения перекликаются с нормами Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 г. 2

Как отмечают отечественные исследователи, происходящие в России процессы, связанные с социальными изменениями, способствуют трансформации института семьи и демографической модернизации, которая характеризуется тем, что все большее распространение получают ценности самореализации, свободы выбора, личностного развития, индивидуального стиля жизни, эмансипации. Это находит отражение и в принципах формирования семьи, определяет репродуктивные установки, мотивы родительства [8, 10].

Таким образом, семья зачастую перестает быть главным жизненным приоритетом, поэтому проблема сохранения и продвижения традиционных семейных ценностей не теряет своей актуальности. Отметим, что к данной теме обращаются многие авторы и мы ранее также занимались ее изучением [3, 5], но ввиду постоянно происходящих изменений в обществе она нуждается в продолжении дальнейших исследований, в том числе и в региональном разрезе.

В частности, в Приморском крае суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, приходящееся на одну женщину репродуктивного возраста) один из самых низких по сравнению с другими субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО). Так, в 2021 г. этот показатель в Приморье составлял 1,513. Ниже только в Амурской и Магаданской областях — 1,508 и 1,414 соответственно. А, например, в Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия) были зафиксированы одни из самых высоких суммарных коэффициентов рождае- мости на Дальнем Востоке — 1,872 и 1,727 соответственно1. Другими словами, в Приморье отчетливо проявляется изменение репродуктивных установок и норм в сторону малодетности и отказа от деторождения.

Если же говорить о показателях, характеризующих уровень брачности и раз-водимости, то в этом отношении Приморский край среди регионов ДФО не относится к числу аутсайдеров. По имеющимся статистическим данным, общий коэффициент брачности (число браков на 1 000 человек населения) в 2021 г. в Приморье составил 7,5. Это один из самых высоких показателей на Дальнем Востоке, выше только в Камчатском крае — 8,2.

А общий коэффициент разводимости (количество разводов на 1 000 человек населения) в Приморском крае в 2021 г. был зафиксирован на уровне 5,6. Такие же показатели отмечены и во многих других дальневосточных регионах: в Забайкалье, Хабаровском крае, Амурской и Магаданской областях 2 . Это некоторым образом свидетельствует о сохранении достаточно высоких матримониальных установок, значимости ценности супружества.

В то же время одних статистических показателей для понимания роли семьи в системе жизненных ценностей населения недостаточно. Исходя из этого нами было предпринято исследование, главная целевая установка которого как раз и состояла в том, чтобы выявить, какое место занимает семья в системе ценностных ориентаций жителей Приморского края.

В качестве основных инструментов сбора эмпирических данных были применены количественные и качественные методы, представленные анкетным опросом и серией неформализованных интервью 3 . Полевые работы проводились в ноябре-декабре 2022 г.

Перейдем к описанию результатов. Во-первых, было выявлено, что приморцы считают наиболее предпочтительной формой организации супружеских отношений официально зарегистрированный брак. Всего лишь 12,3% общего числа наших респондентов проживают вместе, но официально их брак не зарегистрирован. В этом отношении нет особых различий между жителями Приморья и других российских регионов. Так, согласно данным общероссийского опроса ВЦИОМ (1 600 опрошенных в возрасте от 18 лет), проведенного в 2021 г., для большинства россиян (71%) предпочтительнее вступить в брак и жить в семье; 10% полагают, что следует жить в семье, но не регистрировать брак официально; 11% считают, что лучше жить одному и в брак не вступать, а 2% придерживаются той точки зрения, что предпочтительнее вступить в фиктивный брак, но жить одному1.

Далее в ходе исследования мы попытались выявить, каковы главные условия счастливой семейной жизни. Среди них респонденты указали уважение и взаимную поддержку супругов (96% женщин и 80,6% мужчин), супружескую верность (65,3% женщин и 66,7% мужчин). Также 64% женщин отметили готовность открыто обсуждать семейные проблемы, а 47,2% мужчин — общие взгляды на жизнь.

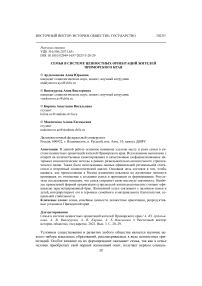

Вообще сам жизненный успех жители Приморского края во многом связывают с ценностями супружества и родительства, семейным благополучием в целом (рис. 1).

в женщины ^ мужчины

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Что для вас значит выражение: “Моя жизнь состоялась”»? (в процентах от числа опрошенных)

Для большинства опрошенных успешная жизнь связана с созданием семьи, наличием детей. В среднем, 72,8% респондентов отметили данный вариант ответа. Но все же для женщин семья и дети имеют несколько большую значимость в жизни (на это указали 80%), чем для мужчин (65,3%).

Результаты анкетирования можно дополнить информацией из неформализованных интервью. Так, наши информанты отмечали, что «…близкие люди являются самым ценным в жизни … важно, чтобы они были счастливы, когда счастливы близкие, счастлив и ты сам…» (И7), «… каких бы карьерных высот и достижений ты ни добился, если их не с кем разделить или некому посвятить, то все это становится не таким важным, только семья будет искренне радоваться твоим успехам, разделять с тобой взлеты и падения…» (И5) . Чаще информанты говорили о своей собственной семье, но некоторые упоминали и семьи родителей, бабушек и дедушек: «… я всегда старался делать так, чтобы не позорить свою семью, например, не воровать, не совершать поступков, за которые было бы стыдно …» (И6) , «… у моей бабушки была большая семья, поэтому я хочу идти по ее стопам ...» (И4) .

Таким образом, вновь подтверждается тезис о том, что для человека успешная, состоявшаяся жизнь немыслима без семьи и детей.

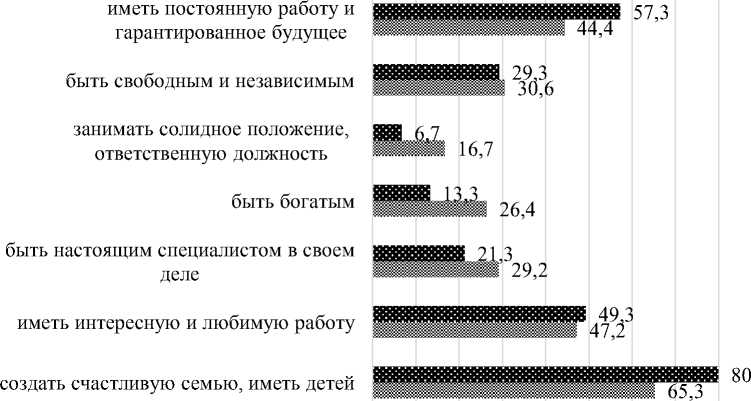

В ходе проведения исследования мы также сфокусировались на том, чтобы выявить, какое место в системе семейных ценностей занимают ценности родительства, как реализуется репродуктивная функция семьи в «количественном» аспекте, который тесно связан с показателями идеального, желаемого и ожидаемого числа детей.

Идеальное число детей — наилучшее число детей без учета жизненных ситуаций и личных ценностей; данный показатель отражает социальную норму репродуктивного поведения в обществе («наилучшая» детность в целом). Желаемое число детей — количество детей, которое бы хотел иметь индивид при благоприятных условиях, но учитывая жизненные обстоятельства. Ожидаемое число детей — реальное число детей в семье, которое наблюдается или планируется в ближайшем будущем с учетом нынешней ситуации в жизни и условий существования. Наиболее достоверным показателем, отражающим потребность в детях, является именно ожидаемое число детей [11, 13].

Как показывают полученные нами результаты (рис. 2), для большинства респондентов (60,2%) идеальное число детей в семье — два ребенка разного пола (мальчик и девочка). Имея все необходимые условия для рождения детей, более половины респондентов (59,3%) отметило двоих как желаемое число детей, а 27,8% респондентов предпочитают иметь троих и более детей, одного — 12,3%, а 0,6% считают целесообразным вообще отказаться от рождения детей. В своей семье име-ют/планируют рождение двоих детей уже меньшее число респондентов (48,7%), треть респондентов (33,9%) имеет/планирует рождение только одного ребенка. Установка на троих детей и более присутствует у 15,7% опрошенных. Очень незначительное число респондентов не собираются иметь ни одного ребенка (1,7%).

Таким образом, доминирующей репродуктивной установкой является ориентация на двухдетную семью. Но фактически ее полная реализация затруднена в силу различных обстоятельств. Как показывают результаты различных исследований, в основном препятствуют рождению желаемого числа детей материальные и финансовые трудности [9, 12].

ожидаемое число детей в семье идеальное число детей в семье

желаемое число детей в семье

Рис. 2. Распределение ответов респондентов относительно идеального, желаемого и ожидаемого числа детей в семье (в процентах от числа опрошенных) 1

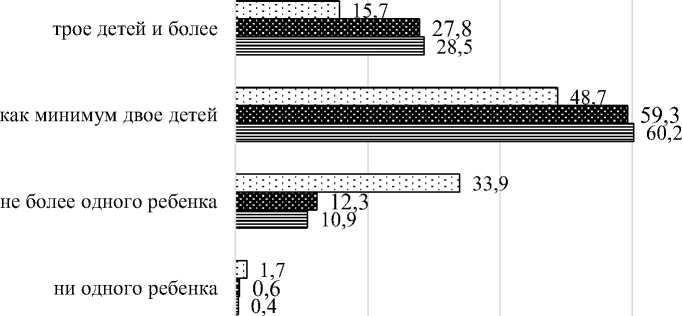

Наше исследование репрезентирует достаточно высокие субъективные оценки респондентами своего материального благополучия (рис. 3).

живу очень бедно, фактически голодаю, денег иногда не хватает даже на питание, имевшиеся ранее сбережения закончились живу бедно, денег хватает на скромное питание, оплату услуг ЖКХ, а на приобретение одежды и других вещей - нет живу средне, денег хватает на питание, недорогую одежду, крайне необходимые вещи, оплату услуг ЖКХ, а на приобретение дорогих вещей приходится долго копить, занимать или брать кредит живу достаточно обеспеченно, есть денежные накопления и возможность покупать практически все необходимое для жизни живу очень хорошо, богато, не отказываю себе ни в чем, денежные накопления постоянно увеличиваются

Рис. 3 . Распределение ответов на вопрос: «Как вы оцениваете свое материальное положение?» (в процентах от числа опрошенных) 2

Подавляющее большинство респондентов (71,4%) оценивает свое материальное положение как среднее, почти четверть респондентов считает себя обеспеченными и богатыми (21,8% и 0,6% соответственно). Указали на то, что живут бедно, 4,8% опрошенных, еще 1,4% отметили, что живут очень бедно, т. е. бедными себя считают 6,2%. Это практически в два раза меньше, чем официальные данные Росстата. Так, в 2021 г. численность населения Приморского края с доходы ниже величины прожиточного минимума / границы бедности составила 12,3% 1 .

Следовательно, весьма затруднительно делать вывод о том, что малодетность приморских семей определяется исключительно материальными факторами, что именно низкий уровень доходов оказывает первоочередное влияние на отказ от рождения детей. Здесь уместно сослаться на проведенное нами в 2021 г. исследование, где рассматривались репродуктивные установки молодежи Приморского края. Согласно полученным данным, в большей степени препятствуют рождению детей неуверенность в завтрашнем дне, желание пожить для себя, большая занятость по работе и учебе, стремление интереснее проводить досуг и другие причины, напрямую не связанные с финансовыми трудностями [6].

Наше исследование подтверждает эти данные. В своих нарративах информанты отмечали: «… я хотел развиваться в проведении мероприятий и каких-то проектов … в последнее время такая возможность у меня появилась, наверное, это то, чего я хотел …» (И1), «… для меня семья важна, но сейчас я отдаю приоритет другим вещам — учебе, работе …» (И3), «… наш с супругой активный репродуктивный возраст пришелся на сложное время — девяностые … дочь родилась в девяносто шестом … а на второго ребенка так и не решились …» (И8), « … не хотят рожать, вот и все, хотят жить для себя …» (И10).

Но не все так однозначно, высказывались и другие мнения: «… в ближайшие два года планирую выйти замуж, для меня это идеальный возраст, я хочу родить до 24–25 лет и иметь как минимум двоих детей, а то и три …» (И2), «… конечно, в Москве и других больших городах так и есть, мало рожают, в провинции и свадьбы играют, и детишек в молодых семьях больше …» (И9).

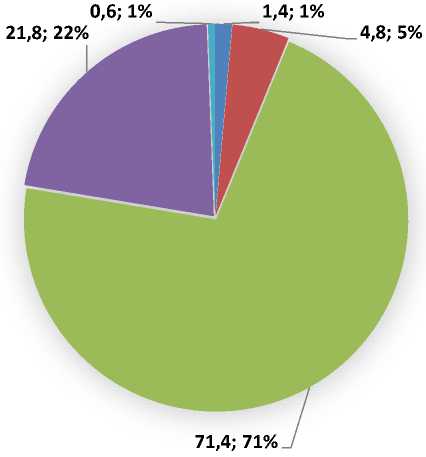

Можно сделать предварительный вывод, что семья продолжает оставаться непреходящей жизненной ценностью. Дополним, что подавляющее большинство опрошенных ставит семью в системе ценностных ориентаций на первое место (рис. 4).

Достаточно четко прослеживается взаимосвязь между ценностями семейного благополучия, материального достатка, сохранения здоровья. Как отмечают наши информанты в своих интервью, самое важное, чтобы семья была материально обеспечена. Сам высокий материальный достаток связывают с наличием высокооплачиваемой работы, а чтобы эффективно работать, важно сохранять силы и здоровье.

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Какие из перечисленных ценностей являются для вас наиболее важными?» (в процентах от числа опрошенных) 1

В целом можно заключить, что для жителей Приморья семейные ценности не теряют своей высокой значимости. В нынешнее сложное время, которое характеризуется состоянием неустойчивого равновесия, асимметрией между экономикой и нравственными ресурсами, ростом социальной напряженности, именно семья является той общностью, в которой человек получает поддержку и признание. Следовательно, семья выступает для человека базисом в формировании устойчивых оснований его социальной жизни.

Список литературы Семья в системе ценностных ориентаций жителей Приморского края

- Андриенко О. А., Безенкова Т. А., Слепухина Г. В. Опытно-экспериментальная деятельность образовательных учреждений по формированию семейных ценностей у обучающихся // Балтийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9, № 3 (32). С. 34–38. Текст: непосредственный.

- Антонов А. И. Кризис фамилистической цивилизации в XXI веке // Экономические стратегии. 2016. Т. 18, № 1(135). С. 40–43. Текст: непосредственный.

- Ардальянова А. Ю. Дети из семей мигрантов: российские и зарубежные исследования // Социальные и политические вызовы модернизации в XXI веке: материалы международной научно-практической конференции (Улан-Удэ, 6–11 августа 2018 г.). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2018. С. 169–170. Текст: непосредственный.

- Вержибок Г. В. Семейные ценности студенческой молодежи как матрица построения будущего // Южно-российский журнал социальных наук. 2018. Т. 19, № 3. С. 75–95. Текст: непосредственный.

- Винокурова А. В. Трансформация семейных ценностей в контексте общественных преобразований (на примере российских и монгольских семей) // Вестник Бурятского государственного университета. 2013. № 6. С. 81–85.Текст: непосредственный.

- Винокурова А. В., Лунева В. П. Репродуктивные установки студенческой молодежи Приморского края // Социальная безопасность в евразийском пространстве: материалы II Международной научной конференции / под редакцией И. А. Грошевой (Москва — Тюмень, 16 декабря 2022 года). Москва: Изд-во Института деловой карьеры, 2023. С. 321–325. Текст: непосредственный.

- Голод С. И. Современные немоногамные модели семьи // Петербургская социология сегодня. 2010. Т. 1. С. 107–123. Текст: непосредственный.

- Захаров С. В. Перспективы рождаемости в России: второй демографический переход // Отечественные записки. 2005. № 3 (24). URL: https://strana-oz.ru/2005/3/perspektivy-rozhdaemosti-v-rossii-vtoroy-demograficheskiy-perehod (дата обращения: 10.04.2023). Текст: электронный.

- Низамутдинов М. М., Орешников В. В. Моделирование влияния социальной инфораструктуры на рождаемость в регионах России // Регион: экономика и социология. 2022. № 4 (116). С. 81–106. Текст: непосредственный.

- Мухаметдинова А. Р., Полищук М. А. Место семьи в системе ценностей современной городской молодежи // Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения. 2022. Т. 6, № 1. С. 42–52. Текст: непосредственный.

- Смирнова А. В. Брак с детьми или без детей: установки молодоженов (на материале Ивановской области) // Женщина в российском обществе. 2010. № 3 (56). С. 8–15.Текст: непосредственный.

- Факторы влияния на решение о рождении ребенка и количестве детей у женщин в России / И. В. Филимонова, А. В. Ивершинь, А. В. Комарова, О. И. Кривошеева // Народонаселение. 2023. Т. 26, № 1. С. 55–69. Текст: непосредственный.

- Харчев А. Г., Мацковский М. С. Современная семья и ее проблемы (социально-демографическое исследование). Москва: Статистика, 1978. 244 с. Текст: непосредственный.

- Холин Н. Д. Ценность семьи в понимании российской молодежи: теоретический анализ трансформации понятия // Казанский педагогический журнал. 2019. № 1. С. 209–212. Текст: непосредственный.