Серебряноборское опытное лесничество - основная база биогеоценологических работ Института лесоведения РАН в средней полосе России

Автор: Полякова Г.А., Мерзленко М.Д., Глазунов Ю.Б., Коженкова А.А., Колганихина Г.Б., Мельник П.Г.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: К 75-летию института лесоведения ран

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

Изложена краткая история биогеоценотических исследований Института лесоведения РАН на территории Серебряноборского опытного лесничества под Москвой. Создана сеть постоянных пробных площадей, на которых ведутся регулярные наблюдения за древостоем и напочвенным покровом. Изучается рост сосновых и лиственничных культур различного происхождения. Ведутся наблюдения за микобиотой Серебряноборского лесничества.

Биогеоценонологические исследования, флора и растительность, постоянные пробные площади, лесные культуры, микобиота, грибные болезни

Короткий адрес: https://sciup.org/143169950

IDR: 143169950 | УДК: 502.75; | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2019.4.06

Текст научной статьи Серебряноборское опытное лесничество - основная база биогеоценологических работ Института лесоведения РАН в средней полосе России

Для ссылок: –3083.2019.4.06

Серебряноборское опытное лесничество – основная база биогеоценологических работ института лесоведения РАН в средней полосе России [Электронный ресурс] / Г. А. Полякова, М. Д. Мерзленко, Ю. Б. Глазунов, А. А. Коженкова, Г. Б. Колганихина, П. Г. Мельник // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2019. – № 4. – С. 67–78. URL:

С еребряноборское опытное лесничество было создано в 1944 г. в качестве опытной и экспериментальной базы Института леса АН СССР. Программа долговременных стационарных биогеоценологических исследований на территории лесничества разработана под руководством академика В. Н. Сукачева. В первые годы на территории лесничества было проведено детальное обследование растительности и выполнены описания всех типов леса, большинство которых отнесено к производным, образовавшимся в результате антропогенного воздействия – в основном прогона и пастьбы скота. В процессе выполнения работ составлен список встречающихся видов растений. В это же время была заложена первая постоянная пробная площадь (ППП), на которой до настоящего времени ведутся наблюдения за изменениями, происходящими во всех ярусах растительности [1]. Позднее были изучены почвы лесничества и составлена почвенная карта [2]. Характеристика растительности и почв стала основой для работы специалистов разных профилей. В книге «Природа Серебряноборского лесничества в био-геоценотическом освещении» подведены итоги многолетних исследований, выполненных под руководством Н. Е. Кабанова [3]. В дальнейшем работы в лесничестве возглавил Л. П. Рысин.

Краткая история работ по лесному мониторингу, проводимых на ППП, расположенных на территории Серебряноборского опытного лесничества, изложена Л. П. Рысиным [4, 5]. По материалам этих исследований опубликованы многочисленные статьи, а также тематические сборники. В сборнике, посвященном 65-летию мониторинга в лесничестве, перечислены сотрудники, которые в разное время работали в институте и внесли существенный вклад в науку о лесе [4], а также список публикаций по результатам исследований, проведенных на территории лесничества с конца XIX в.

Инвентаризацию растительности на территории лесничества проводили неоднократно. Первые списки видов растений были составлены С. А. Никитиным и Е. Ф. Гребенниковой [1]. Позднее живой напочвенный покров и флору изучали Г. П. и Л. П. Рысины, был пополнен список видов флоры лесничества. Самыми редкими в лесничестве оказались охраняемые в Москве и области виды: астрагал датский, бородник шароносный, дремлики болотный и широколистный, гудайера ползучая, живокость высокая, змееголовник Рюйша, колокольчик болонский, крестовник Якова, любка зеленоцветковая и др. [4]. Позднее список был нами расширен. Всего на территории лесничества зафиксировано 16 видов растений, занесенных в Красную книгу Московской области [6, 7]. К сожалению, часть редких видов растений, в том числе 3 вида орхидей, исчезла из-за значительных изменений лесных сообществ, прежде всего из-за увеличения сомкнутости крон древесных ярусов; одновременно пополнился список охраняемых видов растений [6, 8]. Одной из основных причин трансформации растительности в лесничестве стало изменение антропогенного воздействия: была запрещена пастьба скота, но на значительной территории возросли рекреационные нагрузки.

С 1958 по 1997 г. в лесничестве заложены 53 ППП, которые охватили всё разнообразие коренных и производных типов леса. Многолетние исследования на ППП, заложенных в сложных сосняках, позволили изучить рост сосны и производительность древостоев. Установлено, что возраст естественной спелости древостоев сложного бора наступает не ранее 200–220 лет. На этих же ППП проводят геоботанические наблюдения за динамикой всех ярусов растительности. Исследования показали, что на участках, где разрослась лещина, в напочвенном покрове, как правило, доминирование перешло к травянистым растениям, типичным для широколиственных лесов [4, 6].

За 70 лет молодые и средневозрастные древостои на территории лесничества перешли в возрастную группу спелых и перестойных. В настоящее время большинство сосновых насаждений, за исключением культур сосны, относится к перестойным; липовые, дубовые и отчасти березовые леса – к спелым, а осинники находятся в стадии распада.

На всю территорию лесничества составлены карты рекреационной нарушенности (1987 и 2004

г.) [6]. Проведены опытные работы по изучению степени устойчивости разных типов живого напочвенного покрова и отдельных видов растений к дозированным рекреационным нагрузкам, восстановлению напочвенного покрова после прекращения нагрузок [9–11]. Выявлено, что большинство типичных лесных травянистых растений легко повреждается при вытаптывании и медленно восстанавливается. Вытаптывание вызывает механические повреждения наземных органов растений и уплотнение почвы, которое приводит к изменению её физических параметров (аэрированности, влажности, температурного режима и др.). Относительно устойчивы к факторам антропического воздействия многие лугово-лесные виды и мхи. Сорные виды растений вторгаются под полог леса, занимая освобождающиеся экологические ниши. В целом в лесах с сомкнутым древесным пологом живой напочвенный покров легче повреждается и медленнее восстанавливается по сравнению с более освещенными участками леса [4].

В 2008 г. на территории лесничества создана дополнительная сеть постоянных площадей, на которых ведут наблюдения за динамикой численности редких видов растений, как на территории их естественного произрастания, так и в посадках разных лет (большая часть этих посадок заложена Г. П. Рысиной в 1970-е гг.). Изменение видового состава живого напочвенного покрова связано с погодными условиями, прежде всего с количеством осадков в течение вегетационного периода [3, 6, 7, 12].

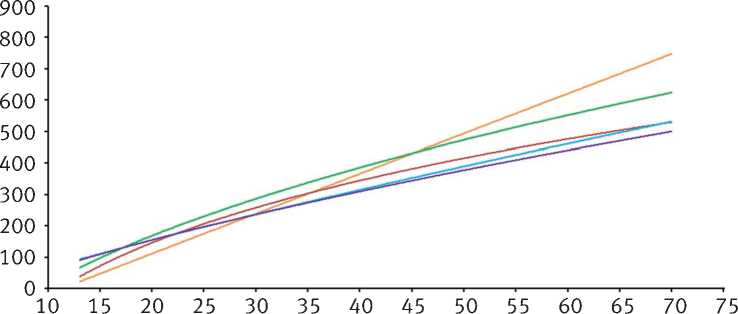

Запас, м3/га

Возраст, лет

Густота посадки, тыс. шт/га: —2 ---4 ---8 —16 ---32

Рис. 1. Динамика накопления запасов древесины в культурах различной густоты посадки

Масштабные лесоводственные исследования в лесничестве проводили С 1947 по 1958 г. В эти годы отделом лесоводства Института леса АН СССР заведовал проф. В. П. Тимофеев. Под его руководством создавали лесные культуры разной густоты посадки, географические посадки сосны и лиственницы.

Опытные посадки сосны разной густоты (от 2 тыс. до 32 тыс. сеянцев на 1 га), заложенные в 1948 г., изучали А. М. Пинчук [13], А. М. Пинчук и В. Д. Ломов [14], А. Д. Вакуров [15], М. Д. Мерзленко и Ю. Б. Глазунов [16]. В результате исследований установлено, что к 65-летнему возрасту густота стояния деревьев выравнялась на всех секциях и составила 824–1 062 шт./га, при этом наименьшей (824 шт./га) она была на участке с густотой посадки 32 тыс. сеянцев на 1 га. Наибольший запас стволовой древесины (686 м3/га) зафиксирован на секции с густотой посадки 2 тыс.шт./га, а наименьший (475 м3/га) – на секции с густотой посадки 32 тыс. шт./га (рис. 1).

Возрастная динамика запаса древесины в культурах разной густоты может быть отражена следующими уравнениями регрессии при густоте в год создания:

2 тыс. шт./га - М=-146,15 + 13,06 х А0 ’ 99 , r2=0,99;

4 тыс. шт./га - М=-1003,12+576,77 х А0 - 23, r2=0,99;

8 тыс. шт./га - М=-369,867+123,97 х 1330 ’ 49, r2=0,99;

16 тыс. шт./га - M=-102,86+38,50 x A/Ln(A), r2=0,94;

32 тыс. шт./га - M=-54,29+15,60 x A0 - 5 x Ln(A), r2=0,93.

где:

M – запас древесины, м3/га;

A – возраст древостоя, лет.

По итогам оценки динамики роста, а также состояния этих посадок в 65-летнем возрасте установлено, что в зависимости от лесотипологических условий оптимальная густота посадок сосны изменяется от 2 тыс. до 8 тыс. сеянцев на 1 га.

Географические посадки сосны созданы под руководством проф. Л. Ф. Правдина. В разные годы их изучали Л. Ф. Правдин и А. Д. Вакуров [17], М. А. Нарышкин, А. Д. Вакуров, Ю. В. Петерсон [18], М. Д. Мерзленко, Ю. Б. Глазунов, П. Г. Мельник [19]. По относительной успешности провениенций сосны выявлено преимущество использования в Подмосковье семенного материала из Полесья, Центрального района европейской части РФ и Засурья, лесоводственный эффект которого значительно превышал местные провениенции.

В середине XX в. на 3-х объектах созданы географические лесные культуры лиственницы, в них насчитывается 18 провениенций. Уникальность этих посадок состоит в том, что они содержат образцы видов Larix , привезённые из Китая и Дальнего Востока (заслуга проф. Н. В. Дылиса). В разное время географические посадки изучали Н. В. Дылис [20] и В. В. Надеждин [21]. Исследования, выполненные А. А. Коженковой, М. Д. Мерзленко и П. Г. Мельником [22, 23] в культурах лиственницы 68-летнего возраста, показали высокий лесоводственный эффект от внедрения в центр Русской равнины семенного материала не только лиственницы европейской, но и ряда лиственниц дальневосточного происхождения, в отличие от внутриконтинентальных (азиатских) провениенций.

В 2002 г. под руководством члена-корр. РАН М. В. Рубцова на 2-х объектах в лесничестве был организован «опытный полигон». Цель его создания – изучение влияния рекреации разной интенсивности на рост и развитие сосновых насаждений. Лесоводственный аспект проведённых исследований нашел отражение в работах Ю. Б. Глазунова, М. В. Рубцова, А. А. Дерюгина [6]. Анализ радиальных приростов деревьев сосны, которые определяли по кернам, взятым по четырем направлениям на высоте 1,3 м, в контроле и в зоне интенсивной рекреации, показал следующее. На рост деревьев сосны в условиях интенсивной рекреации оказывают влияние разнонаправленные факторы: хорошая, по сравнению с контрольными деревьями, освещенность («опушечный эффект»); уплотнение почвы;

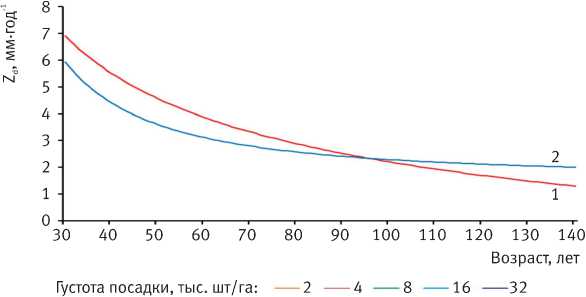

механические повреждения стволов отдыхающими. В молодом возрасте приросты деревьев, растущих по границе прогалин, впоследствии ставших игровыми площадками, значительно превышали приросты контрольных деревьев в глубине леса (рис. 2). С 60-летнего возраста, по мере освоения территории отдыхающими, разница в величине Zd уменьшается, и к 100 годам текущие приросты контрольных деревьев становятся выше, чем у деревьев, растущих в зоне интенсивной рекреации. Таким образом, длительная интенсивная рекреационная нагрузка оказывает негативное влияние на рост и, в итоге, на устойчивость насаждений.

На территории «опытного полигона» находится большая дендрологическая коллекция, заложенная в 1946–1955 гг. Здесь произрастают деревья и кустарники различных видов и форм, уникальные по географическому происхождению. В частности, из лиственниц представлены такие редкие у нас виды, как лиственница Кемпфера ( Larix kaempferi Lambert), Л. Потанина ( L. potaninii ), Л. принца Рупрехта ( L. principis-rupprechti ). Уникальны привитые на сосну обыкновенную сосны веймутова ( Pinus strobus L.) и румелийская ( P. peuce Griseb.), а также сосна густоцветная ( P. densiflora ). Хорошим ростом отличается сосна корейская ( P. koraiensis ), тоже привитая на сосну обыкновенную [23].

Начальные сведения о микобиоте лесничества получены А. Н. Гусевой в 1948 г. в ходе оценки санитарного состояния древостоев

Рис. 2. Зависимость величины текущего прироста по диаметру (Z d ) от возраста (A) деревьев сосны: 1 – в зоне интенсивной рекреации Z d =-11,1+61,23/Ln(A); 2 – контрольных деревьев Z d =-1,56+715,47/Ln(A)1,5

лесничества [цит. по 24]. В связи с крайне неудовлетворительным естественным возобновлением древесных пород в сложных борах Подмосковья А. Н. Гусева [3] в 1958 г. проводила специальные исследования по изучению роли болезней в возобновлении липы и сосны. Эти исследования были предусмотрены программой комплексных биогеоценотических работ, выполнявшихся под руководством В. Н. Сукачева.

С 1967 по 1972 г. изучение микобиоты Серебряноборского опытного лесничества осуществлялось Н. А. Черемисиновым и И. И. Леш-ковцевой [4]. В результате обследования выявлены различные паразитные и сапротрофные микромицеты, а также некоторые трутовые и шляпочные грибы. Кроме того, исследованы грибы, участвующие в разложении отпада и лесной подстилки. Всего зарегистрировано более 250 видов грибов, выявлены основные возбудители болезней древесных пород.

Примерно в то же время З. Н. Литвинова и А. И. Фатеев [24] проводили здесь микологические исследования древесно-кустарниковой и травянистой растительности с целью инвентаризации микобиоты и выявления взаимосвязи между антропогенным воздействием на лес и распространением грибной инфекции. Авторы ставили задачу – дать характеристику состояния древостоев «с точки зрения особо вредоносных поражений грибами». В перечень наиболее важных патогенов в составе микобиоты лесничества были включены корневая губка, ржавчинный гриб – возбудитель смоляного рака сосны, опенок, настоящий трутовик, ложный трутовик и сосновая губка. Получены детальные сведения об их распространении и вредоносности на территории опытного лесничества. На основе большого фактического материала показано, что состояние древостоев и пораженность грибными болезнями коррелируют с интенсивностью рекреационной нагрузки.

Сведения об отдельных патогенных грибах были получены также в ходе биогеоценологи-ческих исследований, посвященных взаимоотношениям видов продуцентов и консументов. В 1962–1964 гг. Т. М. Турундаевская изучала причины ослабления и гибели соснового подроста. В результате исследований установлено, что массовое хроническое усыхание растений обусловлено прежде всего развитием корневой губки [25]. Г. В. Линдеманом и Т. М. Турундаев-ской [26] изучены особенности формирования очагов опенка в окольцованных осинниках, что позволило по-новому взглянуть на возможность использования в лесном хозяйстве кольцевания стволов осины.

Некоторые данные о состоянии древостоев лесничества и их пораженности дереворазрушающими грибами в более поздний период приводятся В. Г. Стороженко [6]. Особое внимание уделено изучению современного фитопатологического состояния климатипов сосны обыкновенной в географических культурах и определению успешности их выращивания по фитопатологическим показателям [27].

В настоящее время осуществляется инвентаризация видового состава дендротрофных грибов лесничества. В результате этой работы список грибов-дендротрофов пополнился новыми видами, ранее не отмеченными на данном объекте и редко встречающимися в Европе [28]. На основе собранных материалов формируется информационная база данных для ведения мониторинга разнообразия грибной биоты и фитопатологического мониторинга на территории Серебряноборского лесничества.

Таким образом, действующая с 1945 г. система ППП на территории Серебряноборского опытного лесничества охватывает практически все основные типы леса и позволяет проводить многолетние непрерывные наблюдения за трансформацией растительности с целью оперативного контроля их естественных и антропогенных изменений. Установлено, что зафиксированный в начале наблюдений растительный покров не является постоянным; он постепенно меняется вместе с динамикой ландшафта и постоянно приобретает или утрачивает отдельные виды.

Длительные многолетние исследования в антропогенно-нарушенных растительных сообществах Серебряноборского лесничества впервые позволили выявить снижение радиальных приростов у деревьев сосны в зонах интенсивной рекреации. Наиболее серьезные изменения происходят в напочвенном растительном покрове, отмечается снижение численности отдельных видов, вплоть до полного их исчезновения.

Опыт создания и выращивания экспериментальных лесных культур сосны различной густоты посадки в Серебряноборском опытном лесничестве в течение 70 лет позволил обосновать оптимальную густоту посадки сосны, а исследования географических лесных культур – выявить перспективные провениенции сосны и лиственницы для условий средней полосы России. Изучение роста географических культур сосны и лиственницы показало, что наилучшим ростом отличаются провениенции, выращенные из семян не местного происхождения.

Накопленные данные о грибной биоте составляют основу системы современных мониторинговых исследований дендротрофной микобиоты Серебряноборского опытного лесничества.

В результате проведенных фитопатологических исследований установлено, что среди факторов, способствующих распаду древостоев, немаловажное значение принадлежит грибным организмам, вредоносное влияние которых усиливается при наличии антропогенного фактора; показана отрицательная роль грибов в процессе естественного возобновления липы и сосны в сложных борах Подмосковья. Определенной взаимосвязи между фитопатологическим состоянием сосновых культур и географическим происхождением семенного материала не выявлено.

Благодаря системному многолетнему мониторингу в Серебряноборском опытном лесничестве удалось обнаружить и зафиксировать местообитания редких, охраняемых видов растений и продолжать осуществлять непрерывную оценку их численности и состояния в целях выявления негативных, преимущественно антропогенных, факторов, нередко приводящих к элиминации как отдельных групп растений, так и целых популяций.

Список литературы Серебряноборское опытное лесничество - основная база биогеоценологических работ Института лесоведения РАН в средней полосе России

- Стационарные биогеоценотические исследования в Серебряноборском опытном лесничестве // Тр. Лаборатории лесоведения АН СССР. - Т. 2. - Вып. 1. - М.-Л.: изд-во АН СССР, 1961. - 354 с.

- Леса Подмосковья. - М.: Наука, 1965. - 212 с.

- Природа Серебряноборского лесничества в биогеоценотическом освещении. - М.: Наука, 1974. - 392 с.

- Серебряноборское опытное лесничество: 65 лет лесного мониторинга. - М.: Тов-во научн. изд. КМК, 2010. - 260 с.

- Мониторинг природного наследия. - М.: Тов-во научн. изд. КМК, 2009. - 219 с.

- Стационарные исследования влияния рекреации на лесные биогеоценозы. - Тула: Гриф и К, 2008. - 358 с.

- Полякова, Г. А. Редкие виды растений на природных территориях вдоль Москвы реки / Г. А. Полякова, П. Н. Меланхолин // Вестник ТвГУ. Сер. Биология и экология. - 2017. - № 4. - С. 158-183.

- Красная книга города Москвы: изд. 2-е, перераб. и доп.) / Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы; Экологический фонд развития городской среды "Экогород"; отв. ред. Б. Л. Самойлов, Г. В. Морозова. - М., 2011. - 928 с.

- Динамика роста сосны в старовозрастных древостоях сложного бора / М. Д. Мерзленко, Ю. Б. Глазунов, Ю. Г. Львов, Е. А. Перевалова // Лесн. журн. - 2017. - № 4. - С. 31-38.

- Полякова, Г. А. Антропогенное влияние на сосновые леса Подмосковья / Г. А. Полякова, Т. В. Малышева, А. А. Флеров. - М.: Наука, 1981. - 144 с.

- Полякова, Г. А. Антропогенные изменения широколиственных лесов Подмосковья / Г. А. Полякова, Т. В. Малышева, А. А. Флеров. - М.: Наука, 1983. - 117 с.

- Рысина, Г. П. О биологии развития печеночницы благородной в связи с вопросом ее сохранения в лесах Подмосковья / Г. П. Рысина // Бюл. ГБС АН СССР. - 1981. - Вып. 120. - С. 27-32.

- Пинчук, А. М. Влияние различной густоты посадки на рост сосны обыкновенной / А. М. Пинчук // Тр. Ин-та леса и древесины СО АН СССР. - Т. L. - Красноярск: Красноярское кн. изд-во, 1961. - С. 43-48.

- Пинчук, А. М. Влияние густоты сосновых молодняков на анатомические показатели древесины и накопленной органической массы / А.М. Пинчук, В.Д. Ломов// Науч. тр. МЛТИ. - Вып. 49. - М.: изд-во МЛТИ, 1973. - С. 38-42.

- Вакуров, А. Д. Тридцатилетний опыт выращивания сосновых культур разной густоты под Москвой / А. Д. Вакуров // Лесоведение. - 1979. - № 6. - С. 81-85.

- Мерзленко, М. Д. Рост и состояние культур сосны разной густоты в Серебряноборском опытном лесничестве / М. Д. Мерзленко, Ю. Б. Глазунов // Лесн. журн. - 2014. - № 6. - С. 32-40.

- Правдин, П. Ф. Рост сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) разного географического происхождения в подзоне хвойно-широколиственных лесов / П. Ф. Правдин, А. Д. Вакуров // Cложные боры хвойно-широколиственных лесов и пути ведения лесного хозяйства в лесопарковых условиях Подмосковья. - М.: Наука, 1968. - С. 160-195.

- Нарышкин, М. А. Географические культуры сосны обыкновенной под Москвой / М. А. Нарышкин, А. Д. Вакуров, Ю. В. Петерсон // Лесоведение. - 1983. - № 2. - С. 50-57.

- Мерзленко, М. Д. Результаты выращивания сосны обыкновенной в географических посадках Серебряноборского опытного лесничества / М. Д. Мерзленко, Ю. Б. Глазунов, П. Г. Мельник// Лесоведение. - 2017. - № 3. - С. 176-182.

- Дылис, Н. В. Лиственница Восточной Сибири и Дальнего Востока / Н. В. Дылис. - М.: изд-во АН СССР, 1961. - 210 с.

- Надеждин, В. В. Лиственница амурская в культурах Подмосковья / В. В. Надеждин // Лесоведение. - 1983. - № 2. - С. 42-49.

- Коженкова, А. А. Дальневосточные лиственницы как ценный генофонд для интродукции в центр Русской равнины / А. А. Коженкова, М. Д. Мерзленко // Актуальные проблемы лесного комплекса: сб. науч. тр. - Вып. 49. - Брянск: БГИТУ, 2017. - С. 99-101.

- Мерзленко, М. Д. Рост хвойных интродуцентов в Западном Подмосковье / М. Д. Мерзленко, А. А. Коженкова, П. Г. Мельник // Вестник Алтайского ГАУ. - 2017. - № 5(151). - C. 86-90.

- Литвинова, З. Н. Устойчивость древостоев и грибные заболевания / З. Н. Литвинова, А. И. Фатеев // Лесоводственные исследования в Серебряноборском опытном лесничестве. - М.: Наука, 1973. - С. 88-95.

- Турундаевская, Т. М. Заселение насекомыми соснового подроста в связи с различными причинами его ослабления и гибели / Т.М. Турундаевская // Влияние животных на продуктивность лесных биогеоценозов. - М.: изд-во АН СССР, 1966. - С. 97-112.

- Линдеман, Г. В. Отмирание окольцованной осины и развитие на ней вредителей и болезней / Г. В. Линдеман, Т. М. Турундаевская // Взаимоотношения компонентов биогеоценоза в лиственных молодняках. - М.: Наука, 1970. - С. 270-281.

- Шишкина, А. А. Фитопатологическая оценка успешности географических культур сосны обыкновенной в Серебряноборском опытном лесничестве / А. А. Шишкина, Г. Б. Колганихина // Тр. СПбНИИЛХ. - 2016. - № 3. - С. 22-39.

- Коткова, В. М. Новые микологические находки для регионов России / В. М. Коткова, Г. Б. Колганихина // Новости систематики низших растений. - 2019. - Т. 53. - Ч. 1. - С. 79-88.