Серия картин с образом преподобного Иринарха затворника из собрания Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» и Борисоглебского музея «Дом крестьянина Ёлкина»

Автор: Райбац Ю.Д.

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 1 (13), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются три произведения, посвященные сценам из жития преподобного Иринарха Затворника, хранящиеся в Государственном музее заповеднике «Ростовский кремль» и Борисоглебском музее «Дом крестьянина Ёлкина». Целями исследования являются уточнение атрибуции изучаемых произведений, решение вопроса принадлежности их одному или нескольким мастерам, уточнение временных рамок создания полотен. Особое внимание уделяется палеографическому анализу эпиграфических надписей, а также сравнению картин с литографиями, на которых изображены сцены из жития прп. Иринарха. В ходе работы был осуществлен формально стилевой, палеографический и иконографический анализ, рассмотрена история развития образа прп. Иринарха. Были изучены имеющиеся публикации, архивные документы во время изысканий в Государственном музее заповеднике «Ростовский кремль», Борисоглебском музее и монастыре, что помогло лучше понять исторический контекст и расширить знания о бытовании данных произведений на протяжении более чем столетия. Технико технологическое исследование, в том числе химический анализ пигментов, позволил выявить состав используемых при написании картины материалов. Это, в свою очередь, дало важную информацию, подтверждающую данные визуального и иконографического анализа и позволяющую атрибутировать памятник. Новизна работы заключается в предложении новой атрибуции произведений, ранее относимых к началу XIX столетия. В итоге проведенного исследования картины, приписываемые ранее художнику И. И. Самойлову, были отнесены к кисти малоизвестного В. В. Лопакова, работавшего во второй половине XIX века. Результаты данной статьи могут быть использованы в изучении города Ростов Великий и поселка Борисоглебский для искусствоведов, историков и краеведов.

Преподобный иринарх затворник, борисоглебский музей «дом крестьянина ёлкина», ростовский борисоглебский монастырь, государственный музей заповедник «ростовский кремль», и. и. самойлов, в. в. лопаков, палеографический анализ надписей, атрибуция, техника живописи, русское искусство второй половины xix века

Короткий адрес: https://sciup.org/170210248

IDR: 170210248

Текст научной статьи Серия картин с образом преподобного Иринарха затворника из собрания Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» и Борисоглебского музея «Дом крестьянина Ёлкина»

Изучение и атрибуция памятников культуры является важным аспектом работы реставратора, позволяющим расширить знания об истории рассматриваемого предмета и сохранить ценные исторические сведения для будущих поколений. Исследование картин с образом преподобного Иринарха актуально — оно имеет значение

-

• в систематизации данных об известных житийных изображениях почитаемого святого и его иконографии;

-

• в приумножении информации, касающейся истории культуры края и истории провинциальной живописи второй половины XIX века;

-

• а также в дополнении круга работ малоизученного художника и иконописца В. В. Лопакова.

В настоящей работе рассматриваются результаты исследования; предложены аргументы в пользу новой атрибуции, относящей изучаемые картины ко второй половине XIX века; выдвинуты альтернативные обоснованные предположения об авторстве произведений, оспаривающие существующие теории.

Предметом данного исследования являются следующие картины:

«Преподобный Иринарх исцеляет бесноватого отрока». Холст, масло. 130 × 130 см. Входит в собрание Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль». Инвентарный номер: РЯМЗ НВФ-4853;

«Преподобный Иринарх беседует с Польским Паном Сапегою и советует ему возвратиться в свою землю». Холст, масло. 158 × 157,5 см. Хранится в запасниках музея-заповедника «Ростовский кремль». Инвентарный номер: РЯМЗ КП-48685;

«Преподобный Иринарх дает крест Князю Димитрию Михаиловичу Пожарскому с Мининым на одоление Поляков в Москве». Холст, масло. 158 × 157,5 см. Находится в постоянной экспозиции филиала Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» — Борисоглебского музея «Дом крестьянина Ёлкина». Инвентарный номер: РЯМЗ КП-48686.

В качестве дополнительного материала были привлечены книги «Жизнь преподобного Иринарха затворника Ростовского Борисоглебского монастыря, что на Устье реке» 18631 и 18742 года издания, а также икона «Преподобный Иринарх, затворник Борисоглебский с житием», конец XVII – начало XVIII в., 82,5 × 61,5 см (место хранения — ФГБУК «Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник»).

Картина «Преподобный Иринарх исцеляет бесноватого отрока» была передана на реставрацию в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 13 июля 2023 года. Техническая реставрация и исследование произведения были выполнены автором настоящей статьи под руководством заведующего кафедрой реставрации станковой масляной живописи РАЖВиЗ Ильи Глазунова Наталии Тимофеевны Чаплыгиной. В процессе исследования реставрируемого произведения в поле внимания попали еще две картины, посвященные сценам из жития преподобного Иринарха. В дальнейшем три картины ( табл. 1 ) стали рассматриваться вместе и было выдвинуто предположение об принадлежности их одной серии.

Таблица 1. Исследуемые картины

«Преподобный Иринарх исцеляет бесноватого отрока»

«Преподобный Иринарх беседует с Польским Паном Сапегою и советует ему возвратиться в свою землю»

«Преподобный Иринарх дает крест Князю Димитрию Михаиловичу Пожарскому с Мининым на одоление Поляков в Москве»

Информация об истории бытования памятников отсутствует. Существуют устные свидетельства о том, что до упразднения Борисоглебского мужского монастыря в 1924 году картины хранились там вместе, предположительно в стенах самого монастыря. Сведения об их местонахождении не были обнаружены в письменных источниках. Произведения впервые были поставлены на учет в музее-заповеднике «Ростовский кремль» в 2002 году, также вместе.

Преподобный Иринарх Затворник, известный также как Иринарх Ростовский, был русским святым, чья жизнь и деятельность приходятся на XVI – XVII века. Он родился в семье крестьян села Кондаково Ростовского уезда Замосковного края (1548). В 38 лет Иринарх «вступил на затвор», что означает полное отшельничество и уединение для глубокой духовной работы, молитвы и аскезы. Прп. Иринарх вел затворнический образ жизни более 30 лет, вплоть до своей смерти (1616). Жил в келье при Борисоглебском монастыре, где, согласно житию, совершал множество чудес. Ученик Иринарха, Александр, вел запись деяний своего наставника3. Рукописные труды самого Александра до наших дней, вероятно, не дошли, однако житие прп. Иринарха, изданное архимандритом Амфилохием, основывается в том числе на этих свидетельствах.

Формально-стилистический анализ картин

Композиционные решения и технические приемы, примененные в картинах, демонстрируют последовательность и единообразие, характерные для работы одного мастера. Автором был выбран одинаковый формат всех трех произведений из серии, приближенный к форме квадрата. Художник создает композиции с небольшим количеством фигур, которые располагаются на первом плане и занимают значительную часть плоскости холста. Прп. Иринарх всегда представлен в правой части композиции, а пришедшие к нему за помощью люди — в левой.

На всех полотнах сходным образом передано освещение — свет падает сверху, воспринимается как рассеянные лучи. Такое решение указывает на традиционную студийную практику мастера. Хотя XIX век отмечен активным развитием пейзажной живописи и накоплением художниками разнообразного опыта работы с естественным освещением, в религиозной живописи сохранялись устойчивые приемы светотеневой моделировки, обусловленные спецификой жанра и характером росписей. Автор работ не имел возможности проявить навыки работы на пленэре, если имел подобный опыт: подчиненный канонической традиции иконописной школы, художник не отображает в своих религиозных картинах изменчивость, присущую световой среде во время натурного сеанса. Это свидетельствует о принадлежности автора к более консервативному направлению в искусстве того времени.

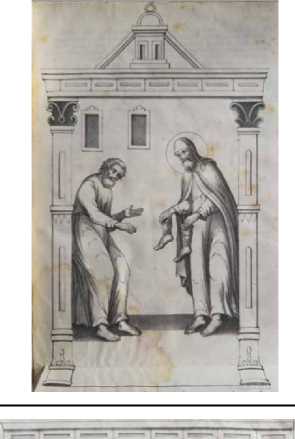

На всех трех картинах за фигурой Иринарха представлено сооружение — условный образ кельи, в которой проживал святой в Борисоглебском монастыре. Прп. Иринарх неизменно размещается перед входом в келью, изображения которой на трех произведениях схожи между собой. Это постройка коричневатого оттенка, дверной проём на полотнах «Преподобный Иринарх исцеляет бесноватого отрока» и «Преподобный Иринарх беседует с Польским Паном Сапегою и советует ему возвратиться в свою землю» — арочный. Хотя на картине «Преподобный Иринарх дает крест Князю Димитрию Михаиловичу Пожарскому с Мининым на одоление Поляков в Москве» дверной проём прямоугольной формы и венчается треугольным фронтоном, композиционное решение размещения кельи и фигуры святого перед ней идентичны. Архитектура передана достаточно условно, изображение напоминает характерные для иконописной традиции формы.

Картины объединяет схожее цветовое решение, характеризующееся теплыми охристыми и земляными оттенками, с акцентами на более яркие цвета, такие как синий и красный. Колорит имеет отличия в связи с разным состоянием сохранности произведений и наличием предшествующих реставраций на полотнах «Преподобный Иринарх беседует с Польским Паном Сапегою и советует ему возвратиться в свою землю» и «Преподобный Иринарх дает крест Князю Димитрию Михаиловичу Пожарскому с Мининым на одоление Поляков в Москве». Покровный слой был утончен, выполнены множественные тонировки, выходящие за пределы утрат авторского красочного слоя.

При изображении тела ( табл. 2 ) общими чертами являются светотеневые отношения, в которых белильные участки выполнены пастозно, корпусными мазками. Тени и рефлексы прописаны художником поверх белильного слоя тонкими лессировками красно-коричневым цветом.

Таблица 2. Формально-стилистический анализ картин

№1

№2

№3

Фигура св. Иринарха на всех трех картинах представлена в едином ракурсе, особенно близком на полотнах №1 и №3. Сходная манера исполнения зоны верхней части фигуры позволяет предположить использование одного иконографического образца.

Мастер единообразно трактует черты лица святого, особенно форму носа. Изображение прп. Иринарха на картине №3 является самым проработанным. Отмечается схожее написание бровей в картинах №1 и №2.

В местах суставов художник, как правило, прорисовывает линию силуэта красно-коричневой краской, усиливая рельеф изображения, сходным образом пишет зоны пальцев ног на всех работах.

На всех трех работах силуэт рук исполнен с активным использованием белил, ногти написаны пастозно, корпусными однородными мазками.

В результате проведения анализа можно сделать вывод, что все три картины принадлежат кисти одного художника. Ряд ошибок в передаче пропорций фигур, их анатомическом строении, позволяет допускать, что художник не имел академического образования. Автор соединяет иконописные и реалистические традиции при написании полотен.

Палеографический анализ

Для более точной атрибуции произведений было принято решение о проведении палеографического анализа надписей, изображенных на каждой из картин. Данное исследование, основанное на изучении текстов и особенностях письма, позволило сделать вывод о принадлежности полотен кисти одного мастера. Работа проведена под руководством Варвары Викторовны Кашириной — доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры Народной художественной культуры РАЖВиЗ Ильи Глазунова.

Эпиграфическая надпись сделана заглавными буквами, что традиционно для икон, фресок. В исследуемом случае рассматриваются сцены из жития почитаемого святого — прп. Иринарха Затворника. Особенностью изучения подобных надписей является сложность датировки по стилистике написания букв в связи с каноничными их изображениями.

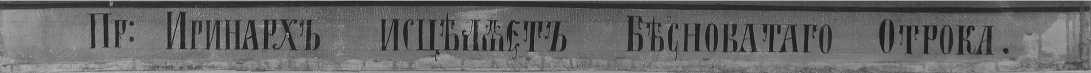

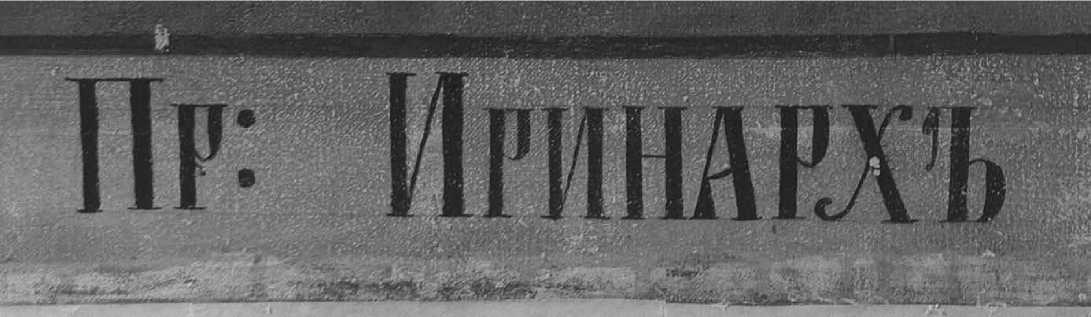

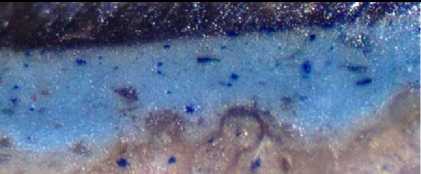

Надпись на картине «Преподобный Иринарх исцеляет Бесноватого Отрока» была изучена в инфракрасном излучении 800 nm ( ил. 1) и 1000 nm ( ил. 2 ), а также в инфракрасных проходящих лучах Transmitted Infrared Photography ( ил. 3 ). Была использована модернизированная камера для инфракрасной съемки с длиной волны 800 nm и 1000 nm Canon EOS 700 D. Фотография сделана с лицевой стороны, а также на просвет с лицевой и оборотной сторон.

Ил. 1 (сверху).

Неизвестный художник.

«Преподобный Иринарх исцеляет бесноватого отрока». XIX в. Холст, масло. 130 × 130 см. Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль».

Фрагмент. Инфракрасная съемка, диапазон излучения 800 nm. 2024 г. Архив РАЖВиЗ Ильи Глазунова

Ил. 2 (в центре).

«Преподобный Иринарх исцеляет бесноватого отрока».

Фрагмент. Инфракрасная съемка, диапазон излучения 1000 nm. 2024 г. Архив РАЖВиЗ Ильи Глазунова

Ил. 3 (снизу).

«Преподобный Иринарх исцеляет бесноватого отрока».

Фрагмент. Инфракрасная съемка методом «на просвет» Transmitted Infrared Photography, диапазон излучения 800 nm. 2024 г. Архив РАЖВиЗ Ильи Глазунова

Снимки позволяют определить скрытые от человеческого взгляда особенности ведения работы художником.

Предварительный анализ текста по инфракрасным фотографиям помогает сделать следующие выводы: автор нанес вспомогательные горизонтальные линии, необходимые для обозначения равной высоты букв. Так как автор писал текст без дополнительных ориентиров, буквы отличаются по ширине и толщине, наклону и расстоянию между ними на всех трех картинах. Это дает право утверждать идентичность ведения работы. При анализе частных случаев написания букв (табл. 3) далее в исследовании будут дополнительно описываться особенности и отличительные черты внутри одного текста.

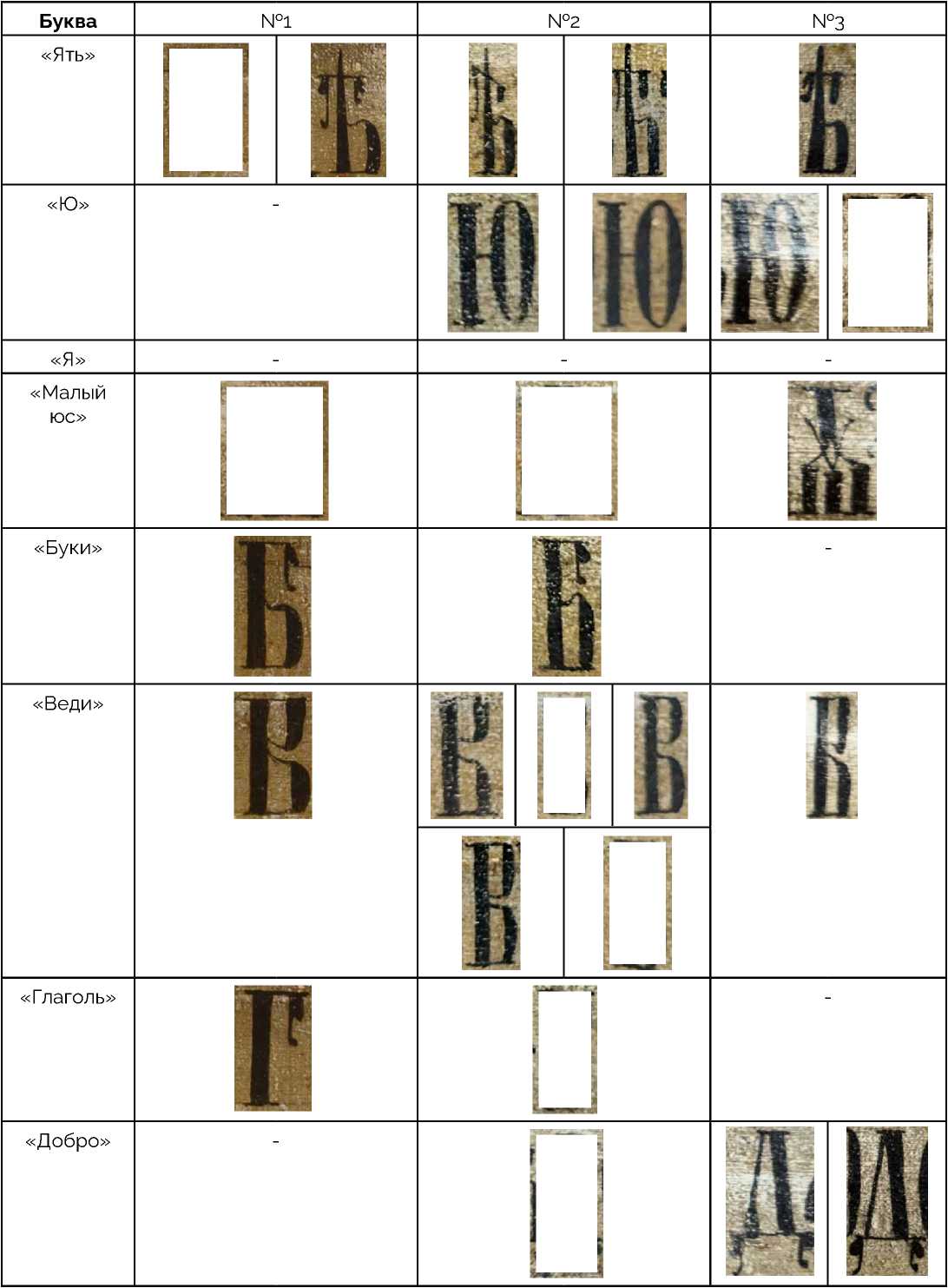

Таблица 3 . Сравнительный анализ написания букв

|

Буква |

№1 |

№2 |

№3 |

|||||

|

«Аз» |

||||||||

|

* 71 |

«Чм1 |

’1 я |

fl |

|||||

|

«Есть» |

||||||||

|

«И» |

- |

|||||||

|

«Иже» |

1 |

г |

г® |

и О® |

||||

|

тяг и |

||||||||

«Он»

«Ук»

«Омега»

«Еръ»

«Еры»

«Ерь»

|

Буква |

№1 |

№2 |

№3 |

|||||||||||

|

«Земля» |

- |

У Й |

||||||||||||

|

«Червь» |

- |

- |

||||||||||||

|

«Како» |

- |

V ft |

||||||||||||

|

«Люди» |

Sf'®^ |

|||||||||||||

|

«Мыслете» |

- |

л |

I |

|||||||||||

|

«Наш» |

it |

1 1 |

ж ■Mihri |

| в |

К я |

I К |

||||||||

|

^Е{ |

^I |

|||||||||||||

|

«Покои» |

Hi JC |

1 |

||||||||||||

|

1 |

||||||||||||||

|

ян |

.13 - |

|||||||||||||

|

11 |

||||||||||||||

«Рцы»

«Слово»

«Твердо»

«Херъ»

«Цы»

«Червь»

Буква «Точка»

«Пр:»

Далее в тексте статьи:

№1 — «Преподобный Иринарх исцеляет бесноватого отрока»;

№2 — «Преподобный Иринарх беседует с Польским Паном Сапегою и советует ему возвратиться в свою землю»;

№3 — «Преподобный Иринарх дает крест Князю Димитрию Михаиловичу Пожарскому с Мининым на одоление Поляков в Москве».

Гласные:

«Аз». №1 — простое конструктивное построение, выделяется по написанию от №2 и №3. Начертание строится следующим образом: сначала правая основная черта (мачта), далее подписная линия с утолщением книзу. Написанию букв свойственен разный наклон и ширина. В конце предложения, в слове «Отрока», «Аз» является самым узким, вероятно, для композиционной симметричности. Написание регулярное. №2 и №3 — конструктивное решение буквы реализуется таким образом: сначала правая основная черта (мачта), везде перпендикулярно к основной линии, далее подписная левая наклонная линия, которая имеет две разновидности: вогнутая к правой мачте или фигурная линия. Наиболее регулярные написания — во 2-м варианте.

«Есть». №1 — отличается от №2 и №3. Верхняя линия имеет не закругленную форму, а изогнутую кверху, что фиксирует этапы написания. Больша́ я вариативность написания, однако присутствует систематичность: линия идет сверху вниз, округляется и спускается к вертикальной округлости. У №1, №2, №3 средний хвостик опущен вниз. У №1 и №2 есть ответвление на вертикальном отрезке. №2 и №3 — имеют преимущественное округлое написание (как в буквах «О» и «Ук»). Написание регулярное.

«Иже». №1, №2, №3 — идентичное конструктивное решение, везде перпендикулярно к основной линии. Буква №1 имеет более широкое начертание. В каждом написании соединительная линия идет от основания левой мачты к верхней точке правой мачты. Написание регулярное.

«Он». №1, №2, №3 — идентичное написание. Буква в 1-м варианте имеет более широкое начертание. Каждая буква пишется в два касания. Можно проследить небольшие выходы художником за силуэт буквы или незавершенность в местах несостыковки взмахов. Некоторые буквы разнятся по своему наклону и толщине. Написание регулярное.

«Ук». №2, №3 — идентичное начертание. Написаны в три взмаха, аналогично написанию буквы «Он». Написание регулярное.

«Еръ». №1, №2, №3 — идентичное начертание, с небольшими разновидностями. Утолщенная вертикальная большая мачта и линия петли. Имеет характерные «усики» с небольшим утолщением с левой части.

«Ять». №1, №2, №3 — идентичное написание. Всем буквам соответствует утоньшение мачты кверху. Соединительная линия между мачтой и утолщением петли имеет изгиб вниз. Буквы отличаются по ширине и высоте.

«Юс». №2, №3 — идентичное написание. Вертикаль между мачтой и окружностью идет строго параллельно строке.

«Юс Малый». №1, №2, №3 — изящные написания, в несколько взмахов. Соединения между крайними полумачтами более плавные в №1 и №2, более жесткие и более простые в №3.

Вывод по гласным буквам: одна каллиграфическая традиция — преобладает одинаковая архитектоника букв, последовательность начертания, манера. В случае №1 — более простая манера написания буквы «Аз», но более изысканная буква «Юс Малый». №2 и №3 — фиксируют большее количество совпадений между собой. Вероятно, стилистическое различие обусловлено различным исторически значимым наполнением сюжета.

Согласные:

«Буки». №1 и №2 — идентичное начертание. Буквам соответствует аналогичное ведение автором кисти и подход к написанию. Присутствует свойственное многим буквам различие толщины взмаха и ширины буквы.

«Веди». №1, №3 — на основании одного примера можно судить о большем изяществе изображенной буквы, более четкой линии ведения взмаха кисти. Свойственное буквам «Ять», «Ер», «Еры» и «Ерь» утолщение верхней петли. Нижняя петля соответствует стилистике исполнения «Буки». №2 — буквы выделяются разнообразием исполнения: толщиной, шириной мачты, исполнением петель. Вероятно, это можно объяснить обилием текста и отсутствием вспомогательных линий для единообразного графического решения. Несмотря на отличия, общими чертами является последовательность начертания буквы во всех трех случаях.

«Глаголь». №1, №2 — идентичное написание. При начертании №2 завиток опускается ниже, соответственно соседствующим буквам, для более гармоничного звучания текста.

«Добро». №2, №3 — идентичное написание. В случае №2 автор прибегает к деформации написания из-за соседствующей буквы слева.

«Земля». №2 — буква написана в два взмаха, присутствует изящный завиток на завершении верхней петли. №3 — буква написана в один взмах, отсутствует декоративное оформление. Нижний завиток укорочен в связи с соседствующей слева буквой «Юс Малый».

«Како». №1, №3 — идентичное написание. Присутствуют стилистически роднящие завитки на завершении взмахов, как и в букве «Аз» картины №2.

«Люди». №1, №3 — идентичное написание. Сначала изображаются мачты равной толщины, которые впоследствии соединяются изогнутой равномерно тонкой линией и изящной петлей на завершении. Аналогично букве «Мыслете». №2 — последовательность написания аналогична написанию буквы «Аз» картин №2 и №3. Соединительная линия фигурная: имеет утолщенную петлю у вершины правой мачты, в середине формируется два изгиба с завершением в утолщенной петле.

«Мыслете». №2, №3 — идентичное написание. Формируется аналогично букве «Люди» на примере картин №1, №3.

«Наш», «покои». №1, №2, №3 — идентичное написание. Буквы разнятся между собой шириной и толщиной исполнения.

«Рци». №1, №2, №3 — идентичное написание. Начертания букв варьируются по размерным характеристикам и насыщенности линий. Высота петли изменяется как внутри одной картины, так и между каждым изучаемым примером.

«Слово». №1, №2, №3 — в большинстве своем по написанию соответствует примерам букв «Есть» и «Он». Исключениями являются: №1, пример второй: завершению буквы следует завиток вниз, ниже общей нижней вспомогательной линии; №2, пример пятый: от утолщения линии отходит завиток влево. Данные исключения являются декоративными элементами, добавляющими тексту эстетическое восприятие и ритм.

«Твердо». №1, №2 — примеры написаний встречаются двух типов: с усиками, завершающими обе полумачты; с усиком на левой полумачте и продленной / укороченной правой полумачтой. Эти элементы можно считать ритмическим и художественным приемом художника. №3 — встречаются буквы с написанием второго типа.

«Херъ». №1 — буква располагается в пределах вспомогательных верхней и нижней линий. Тонкая линия начинается с завитка, имеет небольшой изгиб. Завершается линия завитком округлой формы с большой плотностью красочного слоя. Линии кистью шире, чем на примерах букв №2, №3. №2, №3 — написание отличается более изящным исполнением, более тонкая линия располагается ниже вспомогательной линии и завершается завитком.

«Цы». №1 — написание завитка аналогично написанию завитков на примерах буквы «Добро» №2 и №3.

Знаки препинания: точки располагаются на нижней вспомогательной линии. Двоеточия находятся в середине строки. Надстрочные знаки и слова под титлом отсутствуют.

Вывод по согласным буквам: в начертании согласных букв художник применяет технику варьирования толщины линий и трансформации базовых форм для достижения композиционного единства. Каждая буква адаптируется к окружающему текстовому пространству через систему соединений, наклонов и декоративных элементов. Характерные особенности прослеживаются в построении петель, пропорциональных соотношениях элементов и специфике декоративных завершений.

При этом сохраняется системное единообразие базовых элементов и последовательность в их построении.

Результаты палеографического исследования позволяют подтвердить версию о принадлежности трех работ одному автору благодаря выраженному сходству стилистических и методологических особенностей.

Технико-технологическое исследование

Пока картина «Преподобный Иринарх исцеляет бесноватого отрока» находилась в реставрации, был осуществлен отбор микропроб для химических исследований, проводилась профессиональная съемка. Две другие картины были доступны для изучения лишь в стенах музея и исследовались только в условиях фотосъемки в видимом свете. Однако все работы были изучены визуально с точки зрения технологии и манеры исполнения.

Картина «Преподобный Иринарх исцеляет бесноватого отрока» написана на льняном сшивном холсте. Основаниями для реставрации являлись критическое состояние основы произведения, и тот факт, что по двум сторонам полотно не было закреплено на подрамнике. По всей поверхности наблюдались жесткие устойчивые деформации основы. Присутствовали утраты основы, прорывы, порезы, ожог. Ожог ( ил. 4 ) каплевидной формы на изображении ноги отрока мог был вызван близким расположением церковной свечи. Вероятно, произведение было создано для храма и экспонировалось там наряду с иконами. Данное суждение может быть применимо ко всем трем произведениям из серии.

Ил. 4.

«Преподобный Иринарх исцеляет бесноватого отрока».

Фрагмент до реставрации.

Фото 2023 г. Архив РАЖВиЗ Ильи

Глазунова

За авторским подрамником были обнаружены множественные остатки семян зерновых культур. Известно, что после упразднения Борисоглебского монастыря (1924) в соборе Бориса и Глеба был устроен склад льна. Можно предположить, что картина находилась в это время именно там.

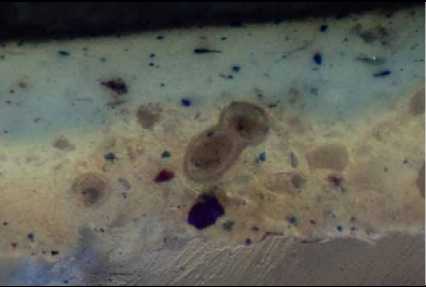

Микрохимические исследования были выполнены профессором кафедры технико-технологических РАЖВиЗ Ильи Глазунова Юрием Михайловичем Куксом. Исходя из результатов пигментного анализа ( табл. 4 ) и наличия в составе красок цинковых белил, можно сделать вывод о создании картин не ранее 1849 года. Промышленное производство цинковых белил в России начинается именно в середине XIX века и этот период считается началом применения их в живописи. Однако на распространение красок и введение их в обиход требуется время, производство не сразу становится массовым. Есть упоминания о широком распространении цинковых белил уже к середине 1880-х годов.

Таблица 4. Определение пигментного состава методом микрохимического анализа

Снимок в видимом свете

Снимок в ультрафиолетовом диапазоне излучения

Проведен микрохимический анализ, определяющий следующий состав пигментов красочного слоя: установлено наличие цинковых белил и берлинской лазури в составе живописи в верхнем слое, свинцовых белил — в нижнем слое.

Иконографический анализ

Важными для исследования изображениями Преподобного Иринарха являются рисунки Ивана Ивановича Самойлова, созданные в 1855 году. История их создания описана архим. Амфилохием: «Приложенные здесь 6-ть изображений Преп. Иринарха в житии рисованы безвозмездно Иконописцем Иваном Ивановичем Самойловым в 1855 году, крестьянином села Борисоглебских слобод имения Графа Панина, теперь уже умершим, а 6-ть на больших листах в 1862 году перерисованы безвозмездно же З. Фон-Берг с рисунков, написанных в том же 1855 году»4.

С упомянутых рисунков авторства И. И. Самойлова художник З. Фон-Берг выполнил списки для издания жития в 1862 году. Годом позже архим. Амфилохий издает житие «Жизнь преподобного Иринарха — затворника Ростовского Борисоглебского монастыря, что на Устье реке, с картинами и изображениями его праведных трудов». Житие переиздано в 1874 году.

Литографии были сделаны для сохранения изображений, выполненных И. И. Самойловым, всего рисунков с изображениями сцен из жития прп. Иринарха шесть:

-

• «Рождение Преподобного Иринарха»;

-

• «Беседа его со священником во время его отрочества»;

-

• «Снятие с себя сапогов и отдание их страннику»;

-

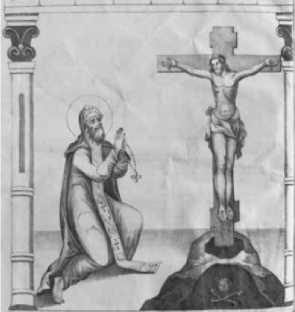

• «Божественное откровение Преподобному Иринарху от образа Господа нашего Иисуса Христа о затворничестве»;

-

• «Преподобный Иринарх дает Князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому крест на одоление врагов поляков в Москве»;

-

• «Погребение Преподобного Иринарха затворника игуменом Петром в 1616 году».

Выполнены также пять листов с трудами прп. Иринарха.

Были изучены издания жития 1863 года и 1874 года. В настоящий момент информация о местонахождении рисунков И. И. Самойлова отсутствует; вероятно, они не сохранились.

В связи с множественными сходствами литографий И. И. Самойлова с изучаемой серией картин, был проведен сравнительный анализ ( табл. 5 ) стилистических особенностей литографий и живописных полотен, написанных неизвестным художником. Литографии 1874 года, вероятно, выполнены с литографий 1863 года, так как оригинальные рисунки не сохранились.

Таблица 5. Сравнительный анализ изображений живописных полотен и литографий

|

Фрагменты картин |

Литографии 1863 года |

Литографии 1874 года |

|

Наименование мастерской литографии: |

||

|

- |

Ли in J,. Га арилов а. на Н и к о ль о кои- |

Л»1Г- Д 1 АВРИЛОВ А Деф, ъ Знн, СОЕ. ДО МТ» |

|

Надпись с указанием имени литографа: |

||

|

- |

На двух литографиях присутствует подпись литографа. Литографии 1863 года выполнены мастером Р. Пашкиным: lElli^ |

На литографиях подпись «И.» |

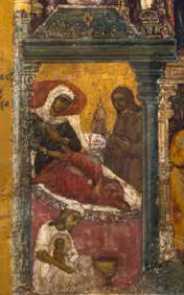

|

Женские фигуры представлены в одинаковых позах, ракурс идентичен. Разница заключается в положениях рук и изображении одежды. Художник использует сюжет и композиции фигур, но упрощает их. Во всех женских лицах можно проследить укрупнение зоны глаз. Вероятно, используется этот прием для большего эмоционального воздействия на зрителя. |

||

Фрагмент картины №1

Фрагмент литографии «Рождение Преподобного Иринарха»

Фрагмент литографии «Рождение Преподобного Иринарха»

Фигура прп. Иринарха написана без соблюдения пропорций, возможно, потому что художник обратился к литографиям с рисунков Самойлова. В этих небольших графических листах искажения были не так заметны, как на крупном полотне.

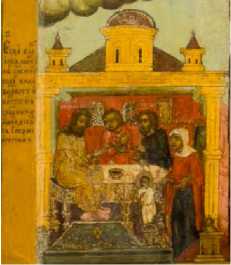

Фрагмент картины №3

Литография «Преподобный

Иринарх дает Князю Димитрию Михаиловичу Пожарскому съ Мининым Крест на одоление врагов

Поляков в Москве»

Литография «Преподобный

Иринарх дает Князю Димитрию Михаиловичу Пожарскому съ Мининым Крест на одоление врагов

Поляков в Москве»

Отмечается сходство изображения рук и жестов: пальцы на кистях рук длинные, суставы переданы сглажено, мягко. Соблюдается ритмика в изображении рук. Одинаково изображена кисть левой руки прп. Иринарха. Руки Димитрия Пожарского изображены зеркально по отношению к литографиям.

Фрагмент картины №3

Фрагмент литографии «Снятие с себя сапогов и отдание

Фрагмент литографии «Снятие с себя сапогов и отдание

их страннику»

их страннику»

Композиционные отличия картины и литографий:

-

1) Голова Минина изображается не в профиль, а в три четверти;

-

2) Князь Пожарский представлен стоящим на коленях. На литографиях фигура князя показана парящей в пространстве;

-

3) На литографиях пустой фон, в то время как на картине изображен пейзаж (деревья, дома, холмы). Благодаря градации цвета неба формируется пространственная среда;

-

4) Архитектура на литографиях и на картине схожа по форме (помещение с прямоугольным дверным проёмом и треугольной крышей), во всех вариантах она условна. Однако на живописном произведении архитектура (келья) изображена ближе к прп. Иринарху и, по сравнению с изображением на литографиях, изображена фрагментарно;

-

5) В нижней части литографий изображена неровная поверхность земли с камнями и уступами (автор показывает это при помощи контраста цвета земли, где одна часть более темная).

На картине нижняя часть – земля – изображена как ровная площадка. Растения художник расположил на самом краю картины, вдоль нижней стороны;

-

6) Зритель вступает в более тесный «контакт» с действием на картине, так как герои изображены ближе к краю картины, и зрителя от них отделяют изображенные шлем и щит. На литографиях дистанция между зрителем и изображенными героями больше за счет большего расстояния между фигурами и краем изображения, а также из-за расположения фигур: на литографиях фигуры взаимодействуют только между собой, в картине же есть разворот в сторону зрителя.

Картина №3

Литография «Преподобный

Иринарх дает Князю Димитрию Михаиловичу Пожарскому съ Мининым Крест на одоление врагов

Поляков в Москве»

Литография «Преподобный

Иринарх дает Князю Димитрию Михаиловичу Пожарскому съ Мининым Крест на одоление врагов

Поляков в Москве»

Из известных изображений прп. Иринарха одной из первых является житийная икона «Преподобный Иринарх, затворник Борисоглебский с житием» (конец XVII – начало XVIII в. Дерево, темпера). Икона происходит из Борисоглебского мужского монастыря, где она могла храниться в середине XIX века. Этот образ сформировал каноничное изображение прп. Иринарха. И. И. Самойлов использует композиционное решение, преобразовывая и уточняя иконописные образы ( табл. 6 ). Композиция литографий строится аналогично иконе.

Таблица 6. Сопоставление иконы «Преподобный Иринарх, затворник Борисоглебский с житием» с изображениями литографий

Сюжет.

По названиям литографий

Икона «Преподобный Иринарх, затворник Борисоглебский с житием»

Литографии из жития 1863 года

Рождение Преподобнаго Иринарха

Беседа съ своим священником Василием при рассказе жития Макария Калязинскаго шестилетний отрок Илия сказалъ: «и я буду монахъ такой же. Священник ему возразилъ: как ты осмелился такъ говорить, будучи малъ?» Илия сказалъ: «кто тебе небоится, тотъ и говоритъ.»

Снятие съ себя сапоговъ и отдание ихъ страннику.

Божественное откровение преподобному Иринарху от образа Иисуса Распятаго о затворничестве «Иди въ келлию свою, буди затворникъ, не исходя из ней и тамъ спасешся».

Погребение Преподобнаго Иринарха затворника Игуменомъ Петромъ въ 1616 году.

На литографиях появляются новые атрибуты св. Иринарха, а именно: вериги и посох. Можно предположить, что художник опирался на сохранившиеся и хранившиеся в Борисоглебском монастыре вещи, принадлежавшие Иринарху Затворнику. В житии, изданном архим. Амфилохием, имеется Приложение с зарисовками предметов, принадлежавших святому. Вероятно, изображения этих вещей исполнены И. И. Самойловым в 1855 году, а позднее, в 1862 году скопированы З. Фон-Бергом.

На иконе отсутствует сцена из жития — с Мининым и Пожарским. Иван Самойлов — первый мастер, изобразивший этот сюжет. Впоследствии изображение И. И. Самойлова было использовано при написании полотна «Преподобный Ири-нарх дает крест Князю Димитрию Михаиловичу Пожарскому с Мининым на одоление Поляков в Москве», она стала канонической и используется художниками по сей день.

Вопрос авторства

В имеющихся публикациях художнику И. И. Самойлову приписывается автор-ство5 трех картин с образом прп. Иринарха. Однако, несмотря на множественные общие черты, данное утверждение вызывает сомнения по следующим причинам:

-

1. Не совпадают время создания картин (не ранее 1880-х годов по результатам пигментного анализа и специфики региона) и годы жизни И. И. Самойлова, скончавшегося во временнóм интервале: 1855 – 1862 гг.;

-

2. В Книге достопамятностей исторических6, которую вели настоятели Борисоглебского монастыря с 1812 по 1857 г., отсутствуют упоминания о появлении живописных полотен в стенах монастыря. Можно предположить, что картины были написаны позднее 1857 года. Результаты формально-стилистического и палеографического анализа свидетельствуют о создании произведений после публикации жития с литографиями по рисункам И. И. Самойлова в 1862 году;

-

3. Кроме того, при изучении архивных материалов были обнаружены записи в Расходной книге неокладной суммы 1889 – 1894 года:

-

• «1892 г., июня 16. … Уплачено из условленной цены за устройство живописи

в Благовещенской церкви Борисоглебского монастыря 900 руб. живописцу Владимирской губ. Вязниковского уезда слободы Мстеры крестьянину Владимиру Владимировичу Лопакову денег 180 рублей»7;

-

• «1892 г., октября 3. … Плачено живописцу В. В. Лопакову за написание 3-х картин в паперти теплой Благовещенской церкви 25 рублей»8;

-

• «Октября 12. … Плачено живописцу Владимирской губ. Вязниковского уезда слободы Мстеры крестьянину Владимиру Владимировичу Лопакову за устройство живописи в монастырской Благовещенской церкви из условленной цены 900 руб. достальные два ста рублей»9.

С конца XIX века в Ростове Великом стало известно имя иконописца Лопако-ва. Владимир Владимирович Лопаков10 (1846 (?) – 1931) проживал в Ростове с 1887 года вплоть до своей смерти. Сохранились сведения11 об участии Лопакова в реставрационных работах в Церкви Спаса на Сенях Ростовского кремля (1893 – 1894). Ему было поручено восстановление царских врат, северных и южных дверей, а также двух местных икон12, которые были искажены записью. Упоминается, что он был опытным мастером, а его работы по очистке древнего письма от позднейших наслоений красок были успешными и не наносили вреда оригинальной живописи.

В 1892 году он написал 3 картины для Благовещенской церкви Борисоглебского монастыря, а также проводил росписи в этом монастыре.

Принимая во внимание вышеприведенные факты, можно предположить, что именно В. В. Лопаков является автором исследуемых произведений. Период их создания — по результатам анализа пигментов — совпадает со временем написания трех полотен для Благовещенской церкви. Также стоит отметить, что среди причисляемых Лопакову произведений не числятся упомянутые в Расходной книге неокладной суммы три картины. Можно заключить, что изучаемые памятники могут принадлежать кисти В. В. Лопакова и созданы во второй половине XIX столетия.

Дальнейшие исследования могут раскрыть новые аспекты в истории русской живописи и реставрации и расширить круг произведений малоизвестного художника Владимира Лопакова.