Серпы сосново-мазинского клада: реконструкция производства и вероятного использования на основе данных метрического и трасологического анализа

Автор: Лобода А.Ю., Шишлина Н.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 258, 2020 года.

Бесплатный доступ

Технологическое исследование 42 серпов, 1 обломка серпа, литника и одного куска металла из Сосново-Мазинского клада (коллекция ГИМ) включало анализ их морфологических и метрических параметров; проведение статистического анализа метрических показателей; трасологический анализ 42 серпов и обломка серпа с фиксацией следов литья, литейного брака, постлитейной обработки, следов использования; проведение сопоставительного анализа следов и выделение групп серпов, выплавленных в одной форме. Анализ этих групп, различающихся параметрами, а также нескольких отличных по размеру и форме серпов позволил уточнить технологический процесс производства и использования серийных изделий. Статистическая обработка метрических показателей серпов, литника и куска металла показала, что в клад помимо готовых изделий различного качества и фрагментов изделий попал и кусок металла, совпадающий с необходимым по весу количеством сырья для отливки одного серпа.

Сосново-мазинский клад, серпы сосново-мазинского типа, метрический анализ, трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143171213

IDR: 143171213

Текст научной статьи Серпы сосново-мазинского клада: реконструкция производства и вероятного использования на основе данных метрического и трасологического анализа

Клад у с. Сосновая Маза Хвалынского у. Саратовской губ. (ныне Хвалын-ский р-н Саратовской обл.) найден в 1901 г. В Императорский Российский исторический музей он поступил из Археологической Комиссии (отношение № 30/ X-1906 г., № 1243). Коллекция Исторического музея состоит из 72 предметов из бронзы, общий вес клада – примерно 21 кг (ГИМ, № 43959, оп. А307/1-72).

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ офи-м № 17-29-04176.

Незначительная часть коллекции хранится в Саратовском областном музее краеведения и в Хвалынском музее (серпы, кельт, кинжал) ( Малов , 2019).

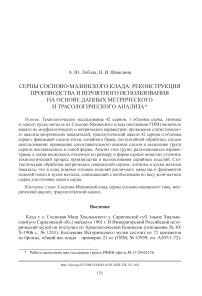

Основа клада – 42 серпа, получившие в литературе особое название – «секачи-косари» ( Гольмстен , 1933. С. 32, 33; Аванесова , 1991. С. 21) или «косари-серпы» сосново-мазинского типа ( Дергачев, Бочкарев , 2002). Это широкие крупные однолезвийные орудия с изогнутой спинкой, усиленной выделенным по всей ее длине бортиком, почти прямым лезвием с одним округлым или приостренным концом и в большинстве случаев с невыделенной пяткой ( Аванесова , 1991. С. 19. Рис. IV). Одна из важнейших морфологических деталей таких орудий – отверстие на пятке. На некоторых косарях намечена ручка, выделенная небольшим уступом (рис. 1: б ). Серпы отлиты из медных сплавов с присутствием железа (до 5 %) ( Черных , 1966). Общий вес серпов из коллекции Исторического музея – 12 кг 880,75 г.

Рис. 1. Сосново-Мазинский клад.

Серпы без выделенного уступа ( а ) и с выделенным уступом ( б )

Полностью коллекция не опубликована. В публикацию Н. М. Малова включены изделия, переданные в Саратовский и Хвалынский музеи краеведения ( Малов , 2019). Серпы клада были также проанализированы в большом труде В. А. Дергачева и В. С. Бочкарева, посвященном анализу серпов Восточной Европы ( Дергачев, Бочкарев , 2002). Авторы, рассматривая волго-уральскую группу серпов, выделили самостоятельный сосново-мазинский тип (Там же. С. 47–59). Пять вариантов (А1, А2, Б, С1 и С2) отличаются метрическими параметрами – соотношением ширины лезвия и максимальной длины; особенностями конструкции – отсутствием выделенного черенка, выделением черенка уступом, присутствием/отсутствием отверстия на черенке, закругленным черенком.

Среди серпов клада авторы выделили две категории – полуфабрикаты и обломки. На основании анализа рисунков изделий сделано несколько предварительных наблюдений: 1) серпы отливались в каменных двусторонних формах (матрица и крышка); 2) литник обычно находился на спинке близ острия и в большинстве случаев не был убран; 3) 24 серпа были отлиты как минимум в пяти формах (от двух до шести серпов в форме); 4) часть серпов имеет следы постлитейной обработки (зачистка лезвия).

Клад относится к финалу эпохи бронзы, серпы сосново-мазинского типа найдены на поселениях и в кладах степной зоны северной Евразии – от Бал-кано-Карпатья до Минусинской котловины и предгорий Тянь-Шаня ( Кривцова-Гракова , 1948; Аванесова , 1991; Дергачев, Бочкарев , 2002; Дегтярева и др ., 2019).

В рамках нового изучения клада было проведено технологическое исследование части коллекции. Оно включало: 1) анализ морфологических и метрических параметров 42 серпов, обломка серпа, литника и куска металла; 2) проведение статистического анализа метрических показателей; 3) трасологический анализ 42 серпов и обломка серпа с фиксацией следов литья; литейного брака; постлитейной обработки; следов использования; 4) проведение сопоставительного анализа следов и выделение групп орудий, выплавленных в одной форме.

Проведение детального технологического анализа серпов клада с точной фиксацией следов, связанных с литьем, последующей постлитейной обработкой и возможным использованием, позволяет реконструировать технологию производства серпов сосново-мазинского типа, выявить вероятные ошибки процесса литья, а также обсудить их вероятное назначение.

При фиксировании следов использовался электронный микроскоп Carl Zeiss Stemi 2000dc с камерой AxioCamERc5s и оптический микроскоп Olympus BX51 с камерой Leica DFC420C с увеличением × 50 и × 100.

Морфологический и метрический анализы

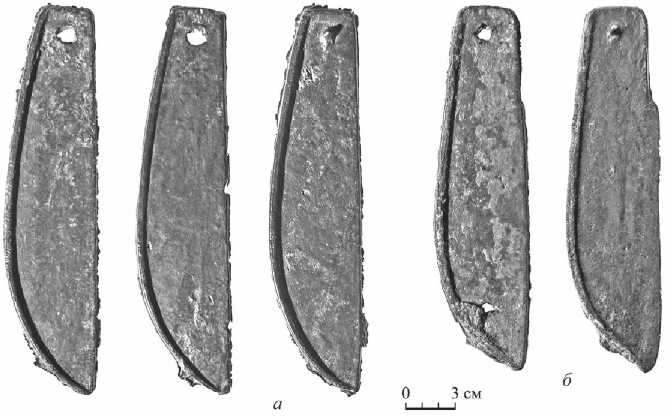

Все исследованные серпы имеют одинаковую конструкцию (рис. 2: а ). у них, как правило, широкое прямое лезвие, резко сужающееся у одного конца, и дуговидно изогнутая спинка. Противоположная острию часть орудия – пятка – преимущественно прямая, иногда закругленная. В центре пятки – округлое отверстие или штырь. По краю спинки расположен выступающий над ее поверхностью бортик, который переходит на пятку и является ребром жесткости, усиливающим конструктивную крепость орудия, позволяющим ему не деформироваться и выдерживать большую нагрузку при использовании.

Лезвие серпов либо полностью прямое, либо с уступом, отделяющим «рабочую» часть лезвия от пятки, выполняющей функции рукояти. Морфологически все серпы можно разделить на два типа – с выделенным уступом и без него.

К первому типу (без выделенного уступа) (рис. 1: а ) относятся 29 серпов (А 307/ 4, 5, 7–10, 12, 13, 1521, 23–25, 28–30, 32–34, 37, 40–43). Ко второму типу (с выделенным уступом) (рис. 1: б ) относятся 14 серпов (А 307/1, 2, 3, 6, 11, 14, 22, 26, 27, 31, 35, 36, 38, 39).

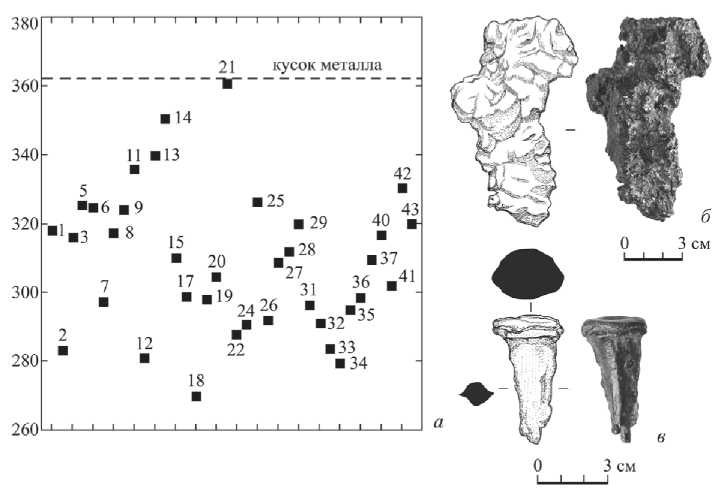

При анализе метрических характеристик серпов были выбраны следующие параметры: длина лезвия; ширина лезвия; вес (табл. 1, рис. 2: б; 5: а). Мы исходили из того, что соотношение длины и ширины изделия соотносится с определенной литейной формой; а вес указывает на объем металла, которое пошло на его отливку. Соотношение длины и ширины серпов представлено на рис. 2: б . Длина серпов варьирует в пределах 20,7–24,8 см; ширина – 5,2–6,0 см; вес колеблется от 270,0 до 361,2 г (рис. 5: а ).

Полученные метрические данные позволяют выделить две группы серпов:

Группа 1м: ширина – от 5,2 до 5,7 см, длина – от 20,5 до 22,1 см;

Группа 2м: ширина – от 5,5 до 6,0 см, длина – от 22,5 до 24,2 см.

Помимо этого, зафиксировано несколько серпов, выделяющихся по своим размерам (А 307/34 и 35; 40 и 15).

Таблица 1. Метрические параметры серпов

|

№ серпа по описи А307 |

Вес, г |

Длина, см |

Ширина, см |

|

1 |

318,11 |

22,90 |

5,55 |

|

2 |

283,25 |

20,80 |

5,36 |

|

3 |

316,13 |

21,50 |

5,50 |

|

5 |

325,22 |

21,90 |

5,34 |

|

6 |

324,71 |

21,50 |

5,67 |

|

7 |

297,44 |

23,40 |

5,80 |

|

8 |

317,41 |

21,20 |

5,59 |

|

9 |

324,00 |

22,10 |

5,50 |

|

11 |

335,75 |

24,10 |

5,83 |

|

12 |

281,00 |

23,40 |

5,80 |

|

13 |

339,89 |

23,34 |

5,70 |

|

14 |

350,54 |

22,50 |

5,79 |

|

15 |

310,00 |

24,80 |

6,00 |

|

16 (фрагмент) |

290,13 |

20,40 |

5,70 |

|

17 |

298,77 |

21,80 |

5,24 |

|

18 |

270,00 |

20,70 |

5,30 |

|

19 |

298,18 |

21,20 |

5,50 |

|

20 |

304,64 |

23,30 |

5,58 |

|

21 |

361,19 |

21,90 |

5,60 |

|

22 |

287,86 |

23,00 |

5,60 |

|

24 |

290,84 |

23,10 |

5,60 |

|

25 |

326,19 |

21,70 |

5,43 |

|

26 |

292,00 |

23,50 |

5,97 |

Окончание таблицы 1

|

№ серпа по описи А307 |

Вес, г |

Длина, см |

Ширина, см |

|

27 |

308,91 |

23,80 |

5,82 |

|

28 |

311,93 |

23,50 |

6,00 |

|

29 |

319,73 |

24,00 |

5,81 |

|

31 |

296,32 |

22,90 |

5,80 |

|

32 |

291,02 |

23,30 |

5,55 |

|

33 |

283,76 |

23,80 |

5,95 |

|

34 |

279,26 |

22,30 |

5,20 |

|

35 |

295,00 |

22,50 |

5,20 |

|

36 |

298,43 |

20,80 |

5,56 |

|

37 |

309,45 |

23,40 |

5,80 |

|

40 |

316,56 |

24,30 |

6,00 |

|

41 |

302,00 |

23,00 |

5,70 |

|

42 |

330,29 |

23,80 |

5,80 |

|

43 |

320,00 |

21,60 |

5,40 |

О 3 см iiii а Длина, см б

Рис. 2. Сосново-Мазинский клад а – серп № 1 (1 – пятка; 2 – отверстие; 3 – клинок; 4 – лезвие; 5 – спинка; 6 – острие; 7 – место обнаружения остатков литника); б – график соотношения длины и ширины серпов

Трасологический анализ

В результате трасологического анализа были выделены следы: а) литья; б) литейного брака; в) постлитейной обработки; г) использования.

Следы литья. На спинке, рядом с острием большинства серпов, хорошо видны остатки литников (рис. 1: а ). Они могут быть короткими или длинными.

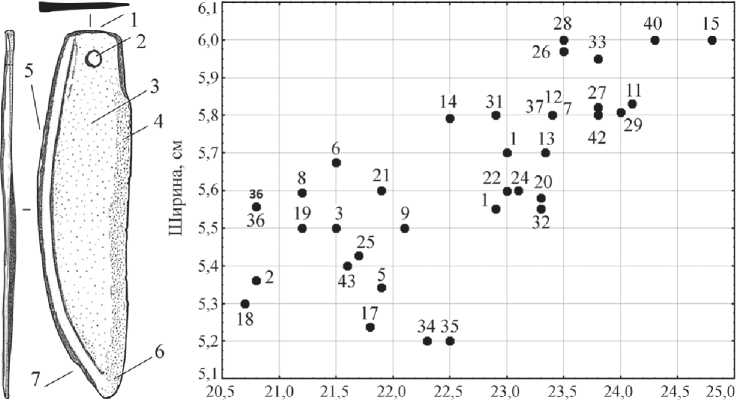

Дефекты литья были обнаружены на всех 42 серпах и одном обломке, однако, их интенсивность на поверхности изделий различна:

-

• пористость – мелкие полости в металле отлитого изделия, образованные пузырьками газа, возникающие вследствие выделения газа из металла или материала формы, зафиксированы в 36 серпах (табл. 2, рис. 3: а );

-

• каверны – более крупные полости в металле, зафиксированы на поверхности 36 серпов (табл. 2, рис. 3: а, б );

-

• утяжки – беспорядочно расположенные морщины и складки на поверхности, отмечены на 15 серпах (табл. 2, рис. 3: б );

-

• наросты – утолщения, возникающие в результате размывания (разрушения) формы струей жидкого металла; мелкие наросты встречены на 43 серпах, крупные наросты – на 31 (табл. 2, рис. 3: а, д, е );

-

• непроливы – отсутствие части изделия из-за того, что металл неравномерно заполнил литьевую форму, отмечены на 31 серпе (табл. 2, рис. 3: в, г );

-

• облой – излишки металла, возникающие на изделии по линии разъема литейной формы разной степени интенсивности, выявлены на всех серпах (табл. 2).

На некоторых серпах литейные дефекты лишь немного искажают поверхность и не нарушают конструктивной целостности изделия – оно не теряет своих основных качеств. На других серпах дефекты сильно искажают форму предмета, к примеру – крупные непроливы или наросты на острие, лезвии или бортике делают невозможным использование серпов (А 307/3, 5, 6, 13, 16, 17, 20, 41) по назначению (рис. 3: в, г ).

Кроме этого, на группах серпов (А 307/21 и 25; А 307/13, 16, 28 и 40) были выявлены идентичные по форме и размерам литейные дефекты, в большинстве случаев – наросты (рис. 3: д, е ).

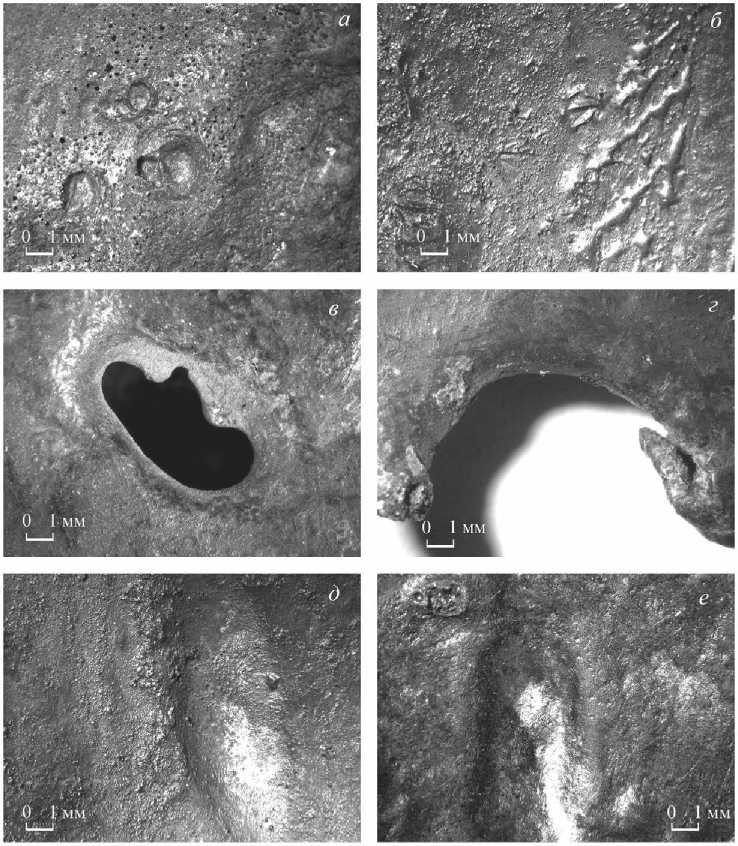

Следы постлитейной обработки были идентифицированы на поверхности десяти серпов (А307/1, 11, 14, 15, 26, 27, 31, 35, 36 и 39). К постлитейной обработке можно отнести: следы проковки облоя и других выступающих дефектов литья (рис. 4: а ), зафиксированные на семи серпах (табл. 2); следы проковки, присутствующие на девяти орудиях (рис. 4: б ), оттяжки лезвия и последующей шлифовки (а возможно, и заточки) с применением абразивного материала.

Большинство серпов со следами постлитейной обработки имеет на поверхности мелкие или единичные крупные литейные дефекты, не нарушающие, однако, конструктивную крепость орудий (А307/1, 31, 35, 27, 14, 15 и 39). Серп А 307/36 не имеет значительных литейных дефектов, однако отверстие на пятке у него залито, на его месте расположен штырь. На серпах А 307/11 и 26 помимо наростов присутствуют сквозные непроливы на участках, не несущих конструктивной нагрузки.

Рис. 3. Сосново-Мазинский клад. Литейные дефекты на серпах:

мелкие ( а, б ) и крупные ( в, г ) . Идентичные (выпуклые) наросты на серпах ( д, е )

а – серп № 7: пористость, наросты; б – серп № 20: пористость, наросты, утяжки, каверны; в – серп № 11: непролив, наросты; г – серп № 41: непролив; д – серп № 40; е – серп № 28

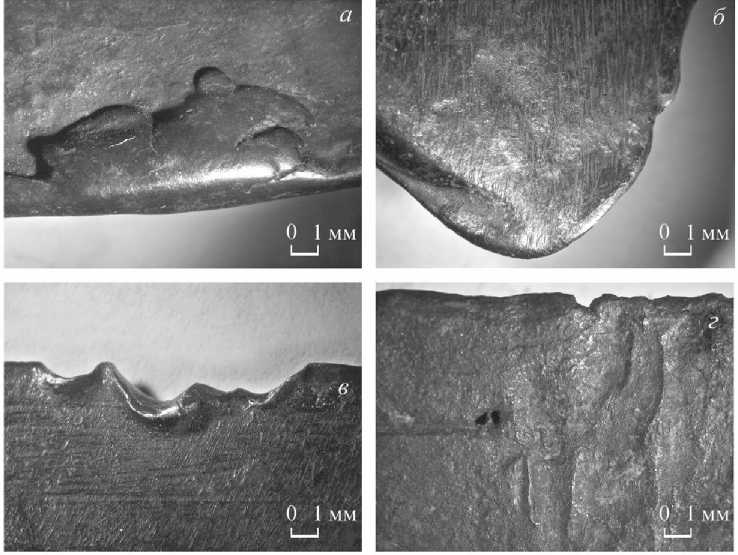

Рис. 4. Сосново-Мазинский клад.

Следы обработки серпов после литья ( а, б ) и следы их использования ( в, г )

а – серп № 1: проковка облоя; б – серп № 35: проковка острия и полотна и шлифовка с применением абразивного материала; в – серп № 27: зарубки на лезвии; г – серп № 34: параллельные борозды поперек полотна

Следы вероятного использования зафиксированы на некоторых серпах. К ним относятся зарубки на лезвиях десяти серпов с прокованным и зашлифованным лезвием (А307/1, 11, 14, 15, 26, 27, 31, 35, 36, 39) (рис. 4: в ) и одного серпа без следов ковки (А307/24). Предположительно, такие следы остаются на лезвии при использовании серпов в качестве рубящего орудия, что было отмечено и другими исследователями ( Аванесова , 1991. С. 21, 22).

К следам использования изделий можно также отнести трещины. Они найдены на двух серпах с прокованным лезвием (А307/11 и 31).

Поперечные параллельные борозды на серпе А 307/34 (рис. 4: г ), предположительно, являются следами незаконченного намеренного его разрубания для вторичного использования неудачной отливки. Отметим, что в кладе были найдены 15 фрагментов серпов, полученных таким же образом: изделия с большим количеством дефектов литья разрубили на три части, т. е. шесть фрагментов получены путем разрубания двух серпов.

Таблица 2. Технологические особенности серпов

|

сЗ G & 1 |

Ы я |

S н й о ч о |

§ о й & |

S |

о S о С |

S |

Е^ |

Ч О с S |

S о § а |

сЗ |

сЗ о <О а О к |

4 8 S |

|

1 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

2 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||

|

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

4 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||

|

5 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

6 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

7 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||

|

8 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||

|

9 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

10 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

11 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

12 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

13 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

14 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

15 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

16 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

17 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

18 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

19 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

20 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

21 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

22 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

23 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

24 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

25 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

26 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

27 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

28 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

29 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

30 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

31 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

32 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

33 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

34 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

разрубание |

|||||

|

35 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

36 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

37 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

38 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

39 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

40 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

41 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

42 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

43 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Сопоставительный анализ

Корреляция длины серпа и веса позволила выделить восемь групп. Мы полагаем, что анализ этих групп, различающихся параметрами, а также нескольких разных по размеру и форме серпов (А307/8, 9, 11, 14, 15, 18, 31, 34 и 35) позволяет высказать предположение, что для выплавки серпов клада использовали не менее 16 (а возможно, и больше) литейных форм разного объема, а возможно, и больше.

Результаты трасологического исследования позволили оценить технологические характеристики серпов из клада у с. Сосновая Маза (табл. 2).

По качеству отливки выделяются две основные группы серпов:

Группа 1т: серпы с незначительными дефектами – мелкими наростами, слабой пористостью или небольшими кавернами и утяжками (30 экз.);

Группа 2т: серпы, имеющие значительные литьевые дефекты – непроливы и крупные наросты (12 экз.).

Серпы группы 1т можно отнести к серии добротных отливок с незначительными дефектами. Наросты, каверны и непроливы на этих серпах не оказывают сильного влияния на их прочность и способность сопротивляться деформациям. Именно на этой группе изделий в основном фиксируются следы дальнейшей проковки, заточки и предположительного использования в качестве рубящих орудий.

Серпы группы 2т с крупными наростами и непроливами можно отнести к литейному браку и считать полуфабрикатами ( Дергачев, Бочкарев , 2002. С. 48, 49), приготовленными к последующей переплавке.

Трасологический анализ выявил серии серпов со сходными литьевыми дефектами и имеющих идентичное расположение литника.

Серпы, объединенные в группы по метрическому параметру (1м и 2м), были сопоставлены с группами серпов со сходными литейными дефектами (1т и 2т); также учитывалась форма изделия и расположение отверстия на пятке. Отдельно анализировались серпы, не входящие в метрические группы, но обладающие сходными литейными дефектами, выявленными в ходе трасологического анализа. Корреляция данных по 27 серпам позволила выделить восемь серий (табл. 3). Мы полагаем, что каждая серия отлита в одной литейной форме. На рис. 1 изображены серпы подгрупп 3 (рис. 1: а ) и 8 (рис. 1: б ).

Таблица 3. Серии серпов

|

Серия |

№ серпов по описи А307 |

Длина, см |

Ширина, см |

|

1 |

12, 13, 16, 28, 40 |

(20,4 – фрагмент) 23,3–24,3 |

5,7–6,0 |

|

2 |

2, 3, 5 |

20,8–21,9 |

5,3–5,5 |

|

3 |

7, 33, 37 |

23,4–23,8 |

5,8–5,9 |

|

4 |

17, 19, 43 |

21,2–21,8 |

5,2–5,5 |

|

5 |

20, 22, 23, 24, 32, 41 |

23,0–23,3 |

5,5–5,7 |

|

6 |

27, 29, 42 |

23,8–24,0 |

5,8–5,8 |

|

7 |

21, 25 |

21,7–21,9 |

5,4–5,6 |

|

8 |

6, 36 |

20,8–21,5 |

5,5–5,6 |

Девять серпов (А307/8, 9, 11, 14, 15, 18, 31, 34 и 35) уникальны по своим метрическим параметрам и литейным дефектам. Некоторые серпы не попали в подгруппы из-за деформаций и крупных литейных дефектов, искажающих форму из-за проковки, сильно изменившей размеры и общий контур изделий (А307/11, 35 и 39).

Сопоставление метрических параметров серпов и фрагмента металла из клада (рис. 5: а ) позволил также предположить, как этот металл собирались использовать. Фрагмент металла, размерами 10,5 × 5,2 × 2,2 см, имеет вес 362,1 г (рис. 5: б ). Вес серпов варьирует в пределах 270,0–361,2 г; причем средний вес серпа составляет 308,8 г.

Объема металла, который необходим для отливки серпа, должно хватить на заполнение не только непосредственно формы, но и литника – канала или полости в литейной форме, примыкающего к изделию и выходящего к разъему формы, через который осуществляется заливка. Литники хорошо видны на рисунках литейных форм для отливки сосново-мазинских серпов ( Дергачев, Бочкарев , 2002. С. 57. Табл. 13; Алаева и др. , 2017. С. 136). В состав Сосново-Мазинского клада входит один литник размерами 5,4 × 2,7 × 2,0 см, весом 72 г (рис. 5: в ). Он конусообразной формы, с «шапкой» металла, застывшей на широком окончании литника за пределами формы. Вес металлического фрагмента из клада, скорее всего, включает металл, достаточный для отливки одного серпа + литник, на заполнение которого отводилось, предположительно, около 50 г. Таким образом, заготовка для полной отливки одного серпа должна была быть не менее 360–365 г или включать либо близкие по весу полуфабрикаты, либо разрубленные фрагменты орудий.

Рис. 5. Сосново-Мазинский клад а – график соотношения веса серпов и куска металла; б – кусок металла; в – литник

Заключение

Проведенные метрический и трасологический анализы серпов, фрагмента металла и литника из Сосново-Мазинского клада позволили уточнить технологический процесс производства серийных изделий и функциональное их назначение.

Серпы отливались в двустворчатых литейных формах (матрица и крышка), оставивших на изделиях характерный для такого метода литья дефект на границе разъема двух створок формы – облой. Предположительно, для производства серпов, обнаруженных в кладе, могло быть использовано более шестнадцати литейных негативов, различавшихся по размерам (длина – ширина) и объему затрачиваемого металла. Пять или шесть серпов – это среднее количество изделий, относящихся к одной подгруппе, предположительно, отлитых в одной литейной форме (серии 1 и 5). Однако встречаются и серии (7, 8), состоящие из двух серпов. Видимо, количество изготовленных в литейной форме предметов менялось из-за множества факторов, характерных для древнего производства: качества материала формы, температурного режима нагрева формы перед заливкой в нее металла, способа извлечения отливки, навыков и опыта мастера. Возможно и другое объяснение – серпы 7-й и 8-й серий не остались в коллекции клада, поскольку были высокого качества и, как качественные изделия, попали в другую среду, где и использовались по назначению.

Метрический анализ серпов и куска металла показал, что в клад помимо готовых изделий различного качества попал и фрагмент металла, совпадающий с необходимым по весу количеством сырья для отливки одного серпа. Его вес был несколько выше среднего веса серпов (362,1 г), что согласуется с тем, что вес заготовки должен превышать вес готового изделия, так как часть металла необходима для заполнения литника и создания давления для полной заливки металла в форму. Таким образом, было выдвинуто предположение, что для каждого серпа использовалось в среднем около 360 г металла, из них около 50–70 г уходило на литник. Для отливки только 42 серпов, таким образом, требовалось свыше 15 кг металла. Поэтому в состав клада вошли не только экземпляры, которые относятся к литейному браку, но и уже разрубленные куски таких полуфабрикатов, приготовленные для переплавки.

Часть серпов к полуфабрикатам не относится, они характеризуются минимальными литейными дефектами, и их можно отнести к орудиям производства, бывшим в употреблении. Скорее всего, их использовали для рубки веток, что ранее отмечали исследователи ( Гольмстен , 1933. С. 32, 33; Аванесова , 1991. С. 21, 22). После отливки с изделий довольно небрежно были частично убраны литники, орудия прокованы, лезвия оттянуты. Но и эти серпы нельзя считать полностью законченным изделием. Серпы такого же типа, найденные на Алексеевском поселении ( Кривцова-Гракова , 1948) и в казахстанских кладах ( Аванесова , 1991), отличает более качественная постлитейная обработка.

Таким образом, в состав Сосново-Мазинского клада входят серпы нескольких типов – литейный брак, предназначавшийся к переплавке; заготовки для серпов с минимальной постлитейной обработкой и серпы, бывшие в употреблении.

Список литературы Серпы сосново-мазинского клада: реконструкция производства и вероятного использования на основе данных метрического и трасологического анализа

- Аванесова Н. А., 1991. Культура пастушеских племен эпохи бронзы Азиатской части СССР. Ташкент: Фан. 202 с.

- Алаева И. П., Медведева П. С., Рассомахин М. А., Анкушев М. Н., 2017. Литейная форма для отливки серпов-косарей финала бронзового века (из коллекции музея Ильменского государственного заповедника) // Геоархеология и археологическая минералогия. Вып.4. Екатеринбург: Ин-т минералогии Уральского отделения РАН. С. 135-139

- Гольмстен В. В., 1933, Из области культа древней Сибири // Из истории докапиталистических формаций: сб. ст. к 45-летию науч. деятельности Н. Я. Марра. М.; Л.: Гос. соц.- экон. изд-во. С.100-124.

- Дегтярева А. Д., Виноградов Н., Кузьминых С. В., Рассомахин М. А., 2019. Металлические изделия алексеевско-саргаринской культуры Среднего и Верхнего Притоболья // ВААЭ. № 4 (47). С. 28-45.

- Дергачев В. А., Бочкарев В. С., 2002. Металлические серпы поздней бронзы Восточной Европы. Кишинев: Высшая антропологическая школа. 348 с.

- Кривцова-Гракова О. А., 1948. Алексеевское поселение и могильник // Археологический сборник. М.: ГИМ. С. 57-164. (Труды ГИМ; вып. XVII.)

- Малов Н. М., 2019. Соснова-Мазинский клад // Археология Восточно-европейской степи. Вып. 15 / Отв. ред. В. А. Лопатин. Саратов: Саратовский гос. ун-т. С. 76-704.

- Черных Е. Н., 1966. О химическом составе металла клада из Сосновой Мазы // КСИА. Вып. 108. С. 123-131.