Серые почвы со вторым гумусовым горизонтом в смешанных лесах Вятского Прикамья

Автор: Прокашев А.М., Матушкин А.С.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 125, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения проблемы генезиса серых почв со вторым гумусовым горизонтом (ВГГ) широколиственно-хвойных лесов востока Русской равнины на территории нижнего правобережья реки Вятка, в пределах Уржумского и Мари-Турекского плато. ВГГ или AEl[hh] залегают на глубинах около 25–50 см от поверхности и сильно отличаются от вышележащих гумусовых горизонтов по ряду внешних и внутренних свойств, свидетельствующих о сложной истории развития почв с бинарным гумусовым профилем. Работа базируется на комплексе методов морфолого-генетических и аналитических палеопочвенных исследований. Впервые для региона получены данные о морфологии, консервативных и актуальных субстантивных свойствах, генезисе и основных этапах эволюции почв с проблематичным строением профиля. Обоснованы полигенетичная природа почв и реликтовый (остаточный по происхождению) возраст гумуса ВГГ с ранне-среднеголоценовым временем формирования – около 8.5–6.5 тыс. лет назад или 5.5–4.5 тыс. лет до н. э. – под растительностью, более соответствующей лесостепным палеоландшафтам. Выделены две стадии развития почв: развивающая эволюция с элементами наследующей в бореально-атлантический оптимум; наследующая эволюция с элементами стирающей во вторую половину голоцена. Сделаны выводы о несоответствии данных почв современным биоклиматическим условиям смешанных лесов Вятского Прикамья, деградационном тренде их развития во второй половине голоцена и перспективах дальнейшей трансформации в дерново-подзолистые почвы с ВГГ. Настоящие объекты рассматриваются в качестве раритетного почвенного наследия, соответствующего статусу редких и исчезающих почв, рекомендуемых для включения в состав сети охраняемых природных территорий вятской земли.

Лювисоли, морфология, минеральная часть, органическая часть, возраст, генезис, эволюция

Короткий адрес: https://sciup.org/143185035

IDR: 143185035 | УДК: 631.48 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-125-42-77

Текст научной статьи Серые почвы со вторым гумусовым горизонтом в смешанных лесах Вятского Прикамья

Серые (лесные) почвы – объект длительной истории исследований, фактически с момента зарождения науки о почве в конце XIX в. и выделения их В.В. Докучаевым в качестве самостоятельного с генетической точки зрения типа почв. Ученый считал “серые (“ореховые”) переходные земли” самостоятельным зональным лесостепным типом (Докучаев, 1889, 1949). Однако ряд других отечественных ученых, главным образом геоботаников и географов, а впоследствии и почвоведов: С.И. Коржинский, Г.И. Танфильев, В.И. Талиев, П.Н. Крылов, В.Р. Вильямс, И.В. Тюрин и др., выдвигали в этой связи иные точки зрения (Валеева, 2014; Докучаев, 1889, 1949; Классификация и диагностика…, 2004; Матинян и др., 2003; Тюлин, 1976; Тюрин, 1930; и др.).

Причина дискуссий объясняется рядом причин теоретикометодологического, методического и географического характера. Они вытекали, во-первых, из учения Докучаева о зональности природы и почвенного покрова. Согласно ему наблюдается четкая связь почв с биоклиматическими и другими условиями почвообразования. Поэтому он рассматривал генезис серых почв в тесной связи с природной обстановкой и считал продуктом, адекватным травянистым широколиственным лесам лесостепи (Докучаев, 1889, 1949). С другой стороны, под влиянием идей “геологов- четвертичников” в науки о природе того времени активно проникал динамический (естественно-исторический) подход. Он лег в основу гипотезы миграции природных зон вслед за изменениями климата, рельефа и др. Геоботаником С.И. Коржинским (1887, 1891) последняя была использована в качестве руководящей идеи при рассмотрении вопроса о генезисе серых лесных почв. Согласно ей они возникли из черноземов путем деградации вследствие смещения природных зон к югу и наступления леса на степь. Эту концепцию разделяли многие ученые. Г.И. Танфильев (1896) причину деградации черноземовидных почв видел не в смене климата, а в подкисляющем влиянии лесной растительности на карбонатные почвогрунты. Согласно И.В. Тюрину (1930), серые лесные почвы восточных районов европейской России, в частности Чувашии, могли возникнуть на месте гумусированных дерновоглеевых почв при усилении степени дренирования территории долинно-балочной сетью. Эта гипотеза не противоречила условиям приуральского региона, серые почвы которого отличаются повышенным содержанием гумуса по сравнению с центральной и западной провинциями северной лесостепи.

Под иным углом зрения эволюционные идеи, касающиеся генезиса серых лесных почв, развивали В.И. Талиев, П.Н. Крылов и В.Р. Вильямс. Они считали их следствием проградации почв подзолистого семейства при улучшении биоклиматических условий (Валеева, 2014; Вильямс, 1949).

Еще одним объективным поводом для дискуссий служил факт переходного положения ареалов серых лесных почв на стыке лесного и степного биомов. Данное обстоятельство укрепляло позиции сторонников эволюционно-динамического подхода к географии и генезису почв лесостепи.

Четвертым, более поздним по времени импульсом оживления научных споров стало внедрение в практику почвеннобиохимических исследований анализа фракционно-группового состава гумуса. С его помощью была обнаружена, в частности, особая – гуматная – природа низов гумусово-аккумулятивной толщи серых почв. При этом в составе гуминовых кислот (ГК) биохимики установили наличие “степной”, черной фракции, связанной с кальцием. Почвоведы-эволюционисты расценили данный факт как аргумент в пользу своих взглядов. С тех пор в научном обороте прочно закрепился термин “второй гумусовый горизонт” (ВГГ) как маркер остаточного от былых степных условий органоминерального феномена (Александровский, 1983, 2008; Алифанов, 1980; Прокашев, 2006, 2009, 2015; Прокашев и др., 2003; Таргуль-ян, Бронникова, 2019; и др.).

Вместе с тем их противники в качестве контраргументов привлекали результаты лабораторных опытов В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой по изучению свойств гумусовых соединений (Пономарева, Плотникова, 1980). Из них вытекали представления о якобы высокой подвижности черных ГК и, как следствие, – о современной, инфильтрационно-иллювиальной, природе ВГГ серых лесных почв.

Внедрение во второй половине ХХ в. в практику почвенных анализов методики радиоуглеродного датирования ГК подтвердило факт древности органического вещества ВГГ. Судя по полученным пионерным геохронологическим данным, их возраст оказался не моложе 5–4.5 тыс. лет. Последнее укрепляло позиции сторонников пространственно-временного подхода при рассмотрении истории ландшафтов и почвенно-растительного покрова европейской лесостепи и смежных природных зон (Александровский, 1983; Прокашев, 2009; Соколов, Таргульян, 1976; Таргульян, Бронникова, 2019; Чендев и др., 2011, 2017; Чичагова, 1985; Chendev et al., 2018; и др.). При этом отдельные авторы синтезировали геохронологические подходы с биохимическими воззрениями Пономаревой и Плотниковой для обоснования более древнего – поздне-постледникового – возраста ВГГ (Алифанов, 1980). Его генезис они объясняли иллювиальной аккумуляцией подвижного гумуса на контакте деятельного слоя с мерзлыми грунтами.

Некоторые ученые причину древности гумуса склонны трактовать с позиции механического погребения ВГГ, т. е. вне связи с колебаниями климата или другими, подобными им лито-педоформирующими процессами (Макеев, 2012 и др.).

Упомянутые обзорно концепции служат наглядным отражением сложности затронутой проблемы генезиса серых лесостепных почв. В не меньшей степени отмеченное касается рассматриваемого авторами региона, расположенного в более северной ландшафтной обстановке – вне зоны лесостепи. До последнего времени его почвам не уделялось достаточного внимания с генетической точки зрения.

По-видимому, все вышеизложенное – следствие разнообразия условий и путей формирования серых почв в зависимости от природной ситуации конкретных территорий. Действительно, данные почвы формируются при полупромывном водном режиме, но в различных биоклиматических областях и фациях суббореального пояса Евразии и Сев. Америки. Весьма разнообразен и растительный полог над этими почвами, например: зональные широколиственные леса на территории Восточноевропейской равнины, или мелколиственные осиново-березовые, или сосново-березовые с примесью лиственницы формации – в азиатской части России, повсеместно с обильной травяной растительностью. На огромных площадях целинные фитоценозы ныне трансформированы в агроландшафты и серые почвы развиваются в новых экологоландшафтных условиях, что отражается на их облике, функционировании и субстантивных свойствах. В целом считается, что тип серых почв сформировался при ведущей роли дернового процесса и сопутствующих ему элювиальных процессов, главным образом лессиважа и др. (Ахтырцев, 1992; Винокуров и др., 1966; Вологжанина, 1984; Карпова и др., 2018; Прокашев, 2006; Тюлин, 1976; Урусевская и др., 2000; Чендев и др., 2011, 2017; Chendev et al., 2018; Chendev et al., 2019; и др.).

Изложенные проблемы имеют прямое отношение к познанию природы серых почв Вятского Прикамья (ВП). Оно находится вблизи бореального рубежа Русской равнины, на стыке лесного и лесостепного биомов. В конце XIX в. именно здесь, в пределах бывшего Малмыжского уезда Вятской губернии, С.И. Коржинским (1887) впервые было установлено наличие своеобразных почв с проблематичным строением профиля. Придерживаясь миграционной биоклиматической концепции, одни из них ученый именовал “малмыжскими черноземами”, а другие “вторично-подзолистыми” – производными от первых. Однако несовершенство методов исследования того времени не позволило автору глубоко обосновать гипотезу деградационной эволюции почв данного региона. В составе его современного почвенного покрова, наряду с преобладающими дерново-подзолистыми и некоторыми другими, прежде всего дерново-карбонатными, типичны и серые почвы, которые находились в поле зрения казанского геоботаника. Они являются темой настоящей работы, ориентированной на презентацию своеобразия географического положения, субстантивных свойств и происхождения серых почв.

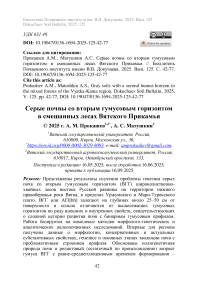

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объект исследования – серые типичные почвы ВП, принадлежащие к особому роду – со вторым гумусовым горизонтом AEl[hh]. Эти почвы занимают пограничное положение между Среднерусской и Вятско-Камской почвенными провинциями (Д 14 и Д 15 – по Добровольскому, Урусевской, 2004) дерновоподзолистых, в т. ч. с ВГГ на севере, и Нижнекамской провинцией черноземов и серых лесных почв (Л 28 ) на юге. Примечателен факт наличия в северных провинциях почв с ВГГ в составе дерновоподзолистого, а отчасти и серого лесного типа. Серые почвы ВП приурочены к геоморфологическим регионам структурноденудационных Уржумского и Мари-Турекского плато, дренируемых долиной нижней Вятки. Северный рубеж ареала серых почв проводится примерно по широте г. Советск (58° с. ш. и 49° в. д.), а южный – в пределах Кировской области, условно соответствует ее административным границам. Доля серых почв возрастает с 30% на севере, где они представлены в основном светло-серыми, в т. ч. сильнооподзоленными подтипами, и до 50% на юге ареала с постепенным увеличением в этом направлении площади типичных и темно-серых почв (в соответствии с классификацией почв 1977 г.) (рис. 1).

В настоящей работе рассматриваются серые и агросерые почвы на покровных суглинках, занимающие плакорные позиции Уржумского и Мари-Турекского плато, и хорошо сохранившие в профиле ВГГ. Абсолютные высоты волнисто-платообразного рельефа региона составляют около 170–190 м, относительные достигают 80–100 м.

Рис. 1. Карта-схема почвенного покрова с ареалами почв с ВГГ Вятского Прикамья.

Fig. 1. Map scheme of the soil cover with the areas of soils with SHH from the Vyatka Kama region.

Почвы:

1 – подзолистые; 2 – подзолы; 3 – торфяно-подзолистые и торфя-но-подзолы; 4 – дерново-подзолистые; 5 – дерново-подзолы; 6 – дерново-подзолистые, в т. ч. со вторым гумусовым горизонтом; 7 – светло-серые и серые, в т. ч. с ВГГ; 8 – темно-серые и др., в т. ч. с ВГГ, в комплексе с дерново-карбонатными; 9 – торфяные олиготрофные; 10 – торфяные эутрофные; 11 – аллювиальные; 12 – дерново-карбонатные; 13 – ареалы почв с ВГГ различной типовой принадлежности; 14 – Провинции почв с ВГГ: 1 – Ярано-Вятская (агро-)дерново-подзолистых и дерновых оглееных почв, в т. ч. с ВГГ; 2 – Кильмезско-Чепецкая (агро-)дерново-подзолистых и дерновых оглееных почв, в т. ч. с ВГГ; 3 – Уржумская и Мари-Турекская серых почв, в т. ч. с ВГГ; 15 – Ключевые участки с разрезами серых и агросерых почв, в т. ч. с ВГГ: 1 - разрезы У-27, У-27а, У-29а, У-29б; 2 - разрезы М-13, М-14, М-15, М-16, М-17; 3 -разрезы М-20а, М-20б, М-20в; 4 - разрезы В-18, В-40, В-41.

Почвообразующие породы представлены плащом покровных бескарбонатных и карбонатных суглинков, местами сменяемых, особенно на юге, пермскими дериватами элювия глин, мергелей, известняков, реже песчаников казанского яруса средней перми. Температуры за год составляют около 3 °С, сумма активных температур – 2 000–2 150 °С. Годовая норма осадков равна 480–500 мм, коэффициент увлажнения Высоцкого – 0.95; водный режим периодически промывного типа (География Кировской области…, 2015). Почвы развиты под смешанными лесами, т. н. орешниковыми раменями, а также под вторичными осиновоберезовыми насаждениями или под господствующими здесь ныне агроландшафтами. Структура почвенного покрова представлена густо-древовидными сочетаниями-мозаиками дерново-подзолистых, серых (лесных), дерново-карбонатных и эродированных почв с почвами овражно-балочного комплекса (Вологжанина, 1984; Прокашев, Охорзин, 1996). Ввиду высокой степени распашки территории представители рода почв с бинарным гумусовым профилем частично сохранились главным образом в составе серого и темно-серого подтипов, благодаря относительно более глубокому положению ВГГ.

Целью исследования является обсуждение происхождения серых почв. В задачи работы входило выявление условий и истории формирования почв, времени и вероятных причин возникновения бинарной гумусововой толщи. Предмет изучения: морфология профиля, субстантивные консервативные и актуальные свойства минеральной и органической части, особенности пространственного распределения, генезис и эволюция почв.

Основу комплекса методов составляли: морфологогенетический; анализ гранулометрического (по Качинскому) и валового химического состава (по Аринушкиной), рН водн. и рН КС1 – потенциометрически, гидролитической кислотности – по Каппе-ну-Гильковицу, обменного Са и Mg – с трилоном Б, гумуса – по Тюрину в модификации Симакова, фракционно-группового состава гумуса – по Кононовой и Бельчиковой, возраста гумуса (по данным 14С-датирования фракций ГК2 и ГК3 после декальцирова-ния), подвижного фосфора и обменного калия – по Кирсанову.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

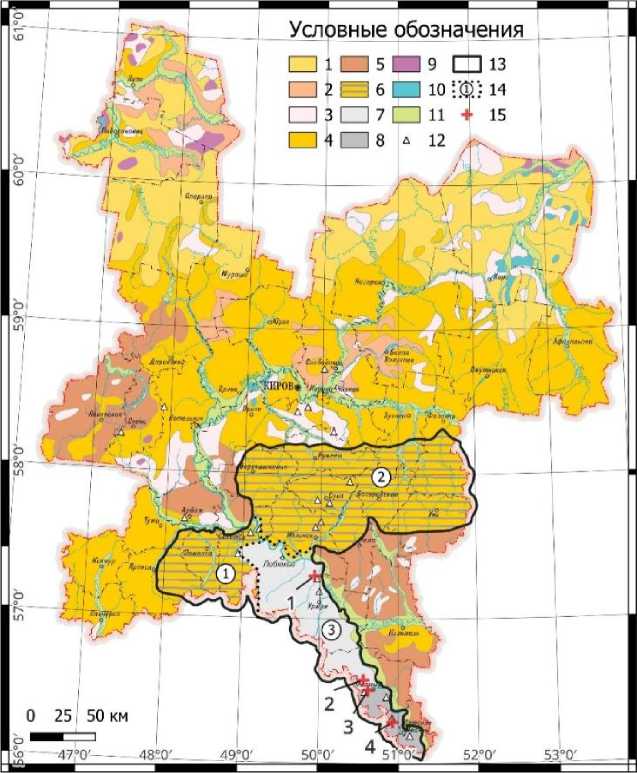

Полученные материалы базируются на данных изучения серии из 15 репрезентативных разрезов, заложенных вдоль правобережья нижней Вятки в автономных и отчасти подчиненных геоморфологических позициях (рис. 1). Ввиду высокой степени земледельческого освоения региона объектами изучения служили преимущественно агроварианты почв. В качестве примера представлены сведения по одному из типичных профилей, занимающих наиболее северное положение в составе ареала серых почв с ВГГ и всесторонне обеспеченных аналитическими характеристиками. Разрез У-27 агросерой почвы на покровном карбонатном суглинке под посевом ячменя вскрыт на платообразном междуречье Байсы и Буя в пределах Уржумского плато (рис. 2). В прошлом почва формировалась под естественной растительностью, ныне сохранившейся очагово, главным образом, по склонам балок и долин рек.

Гор. PY, 0–30 см: коричневато-серый, влажный, ореховатокомковатый, с признаками пылеватой структуры, глинистый, рыхлый, корней много, нижняя граница ясная, ровная, местами волни- стая.

Рис. 2. Профиль разреза У-27 агросерой почвы с реликтовым ВГГ.

Fig. 2. Profile of the U-27 agro-gray soil section with the relict second humus horizon of the Vyatka Kama region.

Гор. AEl[hh], 30–52 см: углисто-серый, свежий, зернистоплитчатый, глинистый, уплотненный, на поверхности агрегатов слабая присыпка cкелетаны, корней мало, нижняя граница ясная, волнистая.

Гор. BEl, 52–62 см: белесовато-буроватый, свежий, зерни-сто-ореховатый, с признаками проявления плитчатой структуры, тяжелосуглинистый, плотный, на поверхности педов скелетана, особенно заметная вдоль поровых пространств, корни редкие, нижняя граница ясная, волнисто-языковатых очертаний.

Гор. Bt1, 62–83 см: бурый, в верхней части с белесоватым оттенком, влажный, зернисто-ореховатый, глинистый, плотный, поверхность педов с небольшой присыпкой cкелетаны, корни редкие, нижняя граница не четкая, проведена по линии исчезновения скелетаны.

Гор. Bt2са, 83–104 см: коричнево-бурый, сырой, призмовид-но-ореховатый, глинистый, плотный, с заметной гумусовой “лакировкой” на поверхности педов, с глубины около 100 см отмечены локальные мелкозернистые известковые фрагменты, реагирующие с 10%-ной НСl, корни редкие, нижняя граница не четкая.

Гор. BC, 116–185 см: коричневато-бурый, сырой, с нечетко выраженными признаками призмовидной структуры, глинистый, плотный, слегка вязкий, со слабозаметными гумусовыми налетами на поверхности педов, корни единичные.

Морфология исследуемой почвы характерна для серого типа с ВГГ. Она обладает относительно развитой гумусовой толщей, которая совместно с ВГГ составляет 50 см. Суммарная мощность бинарной темноцветной толщи вдвое больше по сравнению с зональными дерново-подзолистыми почвами – характерными компонентами структуры почвенного покрова данного региона (Про-кашев, 2006, 2009). Особенностью профиля является наличие гумусово-элювиального горизонта AEl[hh] с типичной для него углисто-серой, с пепельным оттенком, окраской, зернистопластинчатой структурой и присыпкой скелетан на поверхности педов, пропитанных темноцветным гумусом. В срединном горизонте показательно наличие глинисто-гумусовых кутан и сплошной гумусовой “лакировки”; в нижней части профиля нередко встречаются карбонатные новообразования. Возможно подстилание почв плато коренными известняковыми отложениями, что подтверждается данными по разрезу У-27а, заложенному ближе к приречной части междуречья, прилегающей к долине р. Буй. Перечисленные факты косвенно указывают на признаки вторичного наложения процессов элювиальной природы и коррелируют с субстантивными свойствами почвы, освещенными ниже.

Гранулометрический состав исследуемого разреза У-27 аг-росерой почвы с ВГГ ВП представлен в таблице 1. Двумя основ- ными фракциями мелкозема являются крупная пыль и ил, что характерно для почв на покровных суглинках ВП. Показательно меньшее количество ила в аккумулятивно-элювиальных горизонтах на фоне увеличения в них пылеватых частиц. Пересчет фракций мелкозема на обезыленную массу указывает на близкие величины концентрации физического песка во всех горизонтах. При средней величине содержания частиц >0.01 мм, равном 69%, наблюдается слабое варьирование этого показателя в достаточно узком диапазоне (от 61 до 74%) с минимумом в горизонте AEl[hh]. Коэффициент вариации в 6% даетоснование принять исходную материнскую породу за условно однородную.

Это позволяет считать корректными величины выно-са/накопления ила в почве относительно породы. Расчеты по методу Коссовича-Роде указывают на существенное перераспределение ила и его ведущую роль в вертикальной дифференциации профиля. Последнее типично для серых почв в целом, независимо от наличия или отсутствия ВГГ. При сравнении горизонтов А(Р) и AEl[hh] обнаруживается тенденция к минимуму илистой фракции в нижнем из них, вероятно, ввиду меньшего количества гумусовых коллоидов. Коэффициент глинистой дифференциации с учетом объемной массы (S) равен 2.43, что соответствует сильной текстурной контрастности твердой фазы профиля (Розанов, 1983).

Валовой химический состав коррелирует с гранулометрическим, подчеркивая наличие вертикальной неоднородности профиля серой почвы по элювиально-иллювиальному типу распределения ряда породообразующих элементов: Al, Fe, Mg (табл. 2). На этом фоне оксиды Si, Na, отчасти K и Ti имеют тенденцию остаточного накопления в верхней части профиля. Последнее связано с их вхождением в наиболее устойчивые первичные минералы, прежде всего кварц. Фракция ила отличается стабильностью химического состава основных элементов при пониженной концентрации Si и Са и повышенной Al и Fe, что объясняется присутствием здесь глинистых минералов и полуторных оксидов.

Фракционно-групповой состав гумуса исследуемой почвы имеет ряд признаков, общих для почв с ВГГ иной типовой принадлежности ВП (Прокашев, 2009) (табл. 3).

Таблица 1. Гранулометрический состав агросерой почвы с ВГГ Вятского Прикамья (разрез У-27)

Table 1. Granulometric composition of agro-gray soil with SHH from the Vyatka Kama River basin (section U-27)

|

Горизонт, глубина, см |

Содержание фракций в мм, % |

Накопление - убыль ила (±), % |

£ о |

||||||

|

1– 0.25 |

0.25 –0.05 |

0.05– 0.01 |

0.01– 0.005 |

0.005– 0.001 |

< 0.001 |

< 0.01 (>0.01)* |

|||

|

Почва в целом |

|||||||||

|

PY, 0–30 |

0.1 |

10.6 |

43.3 |

9.7 |

15.0 |

21.3 |

46.1 |

–41 |

1.44 |

|

AEl[hh], 30–35 |

0.2 |

3.3 |

46.1 |

15.5 |

15.7 |

19.2 |

50.4 |

–47 |

1.54 |

|

AEl[hh], 40–50 |

0.2 |

9.0 |

43.9 |

12.3 |

17.9 |

16.7 |

46.8 |

–54 |

1.54 |

|

BEl, 52–62 |

0.1 |

10.8 |

41.9 |

9.4 |

11.8 |

26.0 |

47.2 |

–28 |

1.56 |

|

Bt1, 75–85 |

0.1 |

7.9 |

40.2 |

5.6 |

12.6 |

33.6 |

51.8 |

–7 |

1.63 |

|

Bt2ca, 95–105 |

0.2 |

5.0 |

40.0 |

7.4 |

8.3 |

39.1 |

54.8 |

+8 |

1.60 |

|

BC, 115–125 |

0.6 |

6.4 |

37.1 |

8.3 |

9.3 |

38.3 |

55.9 |

+6 |

1.52 |

|

C, 135–145 |

5.8 |

11.5 |

29.5 |

6.0 |

10.9 |

36.3 |

53.2 |

— |

но** |

|

C, 155–165 |

5.4 |

5.1 |

27.8 |

7.3 |

12.7 |

41.7 |

61.7 |

— |

но |

|

C, 175–185 |

9.6 |

8.9 |

19.8 |

7.5 |

10.6 |

43.6 |

61.6 |

— |

но |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

Горизонт, глубина, см |

Содержание фракций в мм, % |

Накопление - убыль ила (±), % |

£ о |

||||||

|

1– 0.25 |

0.25 –0.05 |

0.05– 0.01 |

0.01– 0.005 |

0.005– 0.001 |

< 0.001 |

< 0.01 (>0.01)* |

|||

|

В пересчете на обезыленную навеску |

|||||||||

|

PY, 0–30 |

0.1 |

13.5 |

55.0 |

12.3 |

19.1 |

0 |

(68.6) |

– |

– |

|

AEl[hh], 30–35 |

0.2 |

4.1 |

57.0 |

19.2 |

19.5 |

0 |

(61.3) |

– |

– |

|

AEl[hh], 40–50 |

0.2 |

10.8 |

52.7 |

14.8 |

21.5 |

0 |

(63.7) |

– |

– |

|

BEl, 52–62 |

0.1 |

14.6 |

56.6 |

12.7 |

15.9 |

0 |

(71.3) |

– |

– |

|

Bt1, 75–85 |

0.1 |

11.9 |

60.5 |

8.4 |

19.0 |

0 |

(72.5) |

– |

– |

|

Bt2ca, 95–105 |

0.3 |

8.2 |

66.0 |

12.1 |

13.5 |

0 |

(74.5) |

– |

– |

|

BC, 115–125 |

1.0 |

10.4 |

60.1 |

13.4 |

15.1 |

0 |

(71.5) |

— |

— |

|

C, 135–145 |

9.1 |

18.0 |

46.3 |

9.4 |

17.1 |

0 |

(73.4) |

— |

— |

|

C, 155–165 |

9.3 |

8.7 |

47.7 |

12.5 |

21.8 |

0 |

(65.7) |

— |

— |

|

C, 175–185 |

17.0 |

15.8 |

35.1 |

13.3 |

18.8 |

0 |

(67.9) |

— |

— |

|

Среднее |

(69.0) |

||||||||

Примечание. * – содержание физического песка в пересчете на обезыленную навеску; ** – не определено; ОМ – объемная масса.

Note. * – the content of physical sand in terms of a dust–free suspension; ** – not determined; OM – volume mass.

Таблица 2. Валовой химический состав агросерой почвы с ВГГ Вятского Прикамья (разрез У-27)

Table 2. Gross chemical composition of agro-gray soil with SHH from the Vyatka Kama region (section U-27)

|

Горизонт, глубина, см |

Процент от прокаленной массы |

|||||||||

|

SiO 2 |

Na 2 O |

K 2 O |

TiO 2 |

Al2O 3 |

Fe 2 O 3 |

CaO |

MgO |

P 2 O 5 |

MnO |

|

|

Почва в целом |

||||||||||

|

PY, 0–30 |

76.7 |

1.59 |

2.44 |

0.86 |

11.4 |

4.13 |

1.31 |

1.23 |

0.14 |

0.20 |

|

AEl[hh], 3 0–35 |

77.7 |

1.58 |

2.42 |

0.87 |

10.9 |

3.85 |

1.26 |

1.10 |

0.16 |

0.24 |

|

AEl[hh], 40–50 |

78.0 |

1.56 |

2.43 |

0.89 |

10.7 |

3.73 |

1.28 |

0.98 |

0.16 |

0.25 |

|

BEl, 52–62 |

74.7 |

1.28 |

2.35 |

0.82 |

12.7 |

5.14 |

1.17 |

1.62 |

0.10 |

0.10 |

|

Bt1, 72–82 |

73.2 |

1.31 |

2.29 |

0.84 |

13.4 |

5.78 |

1.20 |

1.85 |

0.11 |

0.08 |

|

Bt2ca, 95–105 |

72.4 |

1.25 |

2.30 |

0.84 |

14.0 |

5.99 |

1.18 |

1.84 |

0.10 |

0.08 |

|

BC, 115–125 |

71.2 |

1.31 |

2.34 |

0.85 |

14.5 |

6.35 |

1.23 |

2.01 |

0.11 |

0.11 |

|

C, 135–145 |

72.4 |

1.23 |

2.24 |

0.79 |

13.8 |

6.12 |

1.23 |

1.98 |

0.11 |

0.10 |

|

C, 155–165 |

71.0 |

1.22 |

2.29 |

0.81 |

14.4 |

6.52 |

1.30 |

2.14 |

0.10 |

0.10 |

|

C, 175–185 |

71.4 |

1.05 |

2.26 |

0.78 |

14.3 |

6.55 |

1.32 |

2.18 |

0.10 |

0.13 |

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

Горизонт, глубина, см |

Процент от прокаленной массы |

|||||||||

|

SiO 2 |

Na 2 O |

K 2 O |

TiO 2 |

Al2O 3 |

Fe 2 O 3 |

CaO |

MgO |

P 2 O 5 |

MnO |

|

|

Ил |

||||||||||

|

PY, 0–30 |

57.2 |

но* |

3.33 |

1.24 |

21.9 |

12.34 |

0.17 |

2.96 |

0.52 |

0.08 |

|

AEl[hh], 35–45 |

55.2 |

но |

3.27 |

1.29 |

20.8 |

11.61 |

0.13 |

2.64 |

0.65 |

0.06 |

|

BEl, 52–62 |

57.1 |

но |

2.67 |

1.03 |

22.7 |

12.66 |

0.08 |

3.18 |

0.24 |

0.07 |

|

Bt1, 72–82 |

56.9 |

но |

2.52 |

1.03 |

22.7 |

12.84 |

0.05 |

3.36 |

0.25 |

0.07 |

|

Bt2ca, 95–105 |

56.9 |

но |

2.57 |

1.02 |

22.7 |

12.98 |

0.04 |

3.25 |

0.22 |

0.07 |

|

BC, 115-125 |

57.2 |

но |

2.51 |

0.99 |

22.7 |

12.78 |

0.05 |

3.28 |

0.20 |

0.07 |

|

C, 135-145 |

57.3 |

но |

2.62 |

0.97 |

22.6 |

12.79 |

0.05 |

3.12 |

0.21 |

0.06 |

|

C, 155-165 |

58.2 |

но |

2.62 |

0.96 |

22.4 |

12.48 |

0.07 |

2.80 |

0.24 |

0.05 |

|

C, 175-185 |

58.4 |

но |

2.60 |

0.94 |

22.4 |

12.39 |

0.07 |

2.80 |

0.22 |

0.04 |

|

C, 175-185 |

58.4 |

но |

2.60 |

0.94 |

22.4 |

12.39 |

0.07 |

2.80 |

0.22 |

0.08 |

Примечание. * – здесь и в табл. 3, 6 – не определено.

Note. * – It is not defined here and in Tables 3, 6.

Таблица 3. Состав гумуса агросерой почвы с ВГГ Вятского Прикамья, % от общего углерода (разрез У-27)

Table 3. The composition of the humus of the agro-gray soil with SHH from the Vyatka Kama region, % of total carbon (section U-27)

|

Горизонт, глубина, см |

С общ. |

Фракции ГК |

Сумма Сгк |

Фракции ФК |

Сумма Сфк |

НО* |

Сгк : Сфк |

|||

|

% |

ГК1 |

ГК2 |

ФК1а |

ФК1 |

ФК2 |

|||||

|

PY, 0–30 |

2.18 |

8.3 |

19.3 |

27.6 |

7.2 |

8.3 |

3.2 |

18.7 |

53.7 |

1.5 |

|

AEl[hh], 30–35 |

2.00 |

14.5 |

13.5 |

28.0 |

5.1 |

11.5 |

4.0 |

20.6 |

51.4 |

1.4 |

|

AEl[hh], 40–50 |

1.86 |

13.4 |

27.4 |

40.8 |

6.1 |

9.1 |

0.5 |

15.7 |

43.5 |

2.6 |

|

BEl, 52–62 |

0.39 |

7.7 |

33.3 |

41.0 |

21.8 |

5.1 |

5.1 |

32.0 |

27.0 |

1.3 |

|

Bt1, 72–82 |

0.36 |

но** |

но |

но |

23.9 |

но |

но |

но |

но |

— |

|

Bt2, 95–105 |

0.30 |

но |

но |

но |

30.5 |

но |

но |

но |

но |

— |

Примечание. * НО – не гидролизуемый остаток. ** – не определено из-за низкого содержания. Note. *– non-hydrolyzable residue. ** – not determined due to low content.

В аккумулятивно-элювиальной толще содержится наибольшее количество углерода гумуса фульватно-гуматного состава с максимумом в пахотном слое. В нижележащем горизонте AEl[hh] несколько более гуматной природы его количество снижается. Минимум гумуса и степени гуматности приходятся на субэлювиальную и текстурную толщи профиля.

Обращает внимание максимальная гуматность органического вещества (ОВ) ВГГ, с отношением Сгк : Сфк равным 2.6, несмотря на визуально фиксируемые признаки оподзоленности. В составе гуминовых кислот (ГК) заметна тенденция доминирования черной фракции, связанной с Са, особенно в нижней части ВГГ. В составе фульвокислот (ФК) показательно вертикальное распределение агрессивной фракции с резким возрастанием относительной концентрации, начиная с субэлювиальной толщи.

Ввиду отсутствия фракции ГК1 определение возраста гумуса ВГГ с помощью метода 14С-датирования произведено на основе экстрагирования фракций ГК2 и ГК3. Полученные данные свидетельствуют о формировании ОВ ВГГ серой почвы около 8.5–6.5 тыс. лет назад (6.5–4.5 тыс. лет до н. э.), т. е. в атлантическую и, вероятно, бореальную стадии послеледниковья (табл. 4).

Возраст ГК верхнего гумусового горизонта этой почвы не был определен, однако по имеющимся в нашем распоряжении датировкам ОВ других типов почв с горизонтом AEl[hh] установлено, что он соответствует среднему времени пребывания углерода (mean residence time – m. r. t.) в составе гумуса горизонтов, находящихся в зоне активного обмена с атмосферным резервуаром – менее 0.8–1 тыс. лет. В агропочвах возраст ГК горизонта Р может превосходить эту величину за счет припашки реликтового ОВ ВГГ. Изложенные факты в целом указывают на двойственность – гетерохронность – гумусового профиля и на полигенетическую природу рассматриваемой почвы.

Актуальные физико-химические свойства серой почвы с ВГГ свидетельствуют о средней емкости катионного обмена (ЕКО), слабокислой реакции почвенной среды и невысоком содержании обменных оснований в верхних горизонтах, особенно в ВГГ (табл. 5).

Таблица 4. Возраст гуминовых кислот агросерых почв с ВГГ Вятского Прикамья

Table 4. Age of humic acids of agro-gray soils with SHH from the Vyatka Kama region

|

Разрез, № |

Горизонт, глубина, см |

Лаб. номер* образца |

Фракция ГК |

Возраст, лет |

|

|

по 14С |

календарный, до н. э. |

||||

|

У-27 |

AEl[hh], 30–52 |

ЛУ-4636 |

2 |

5510 ± 60 |

4449 ± 4257 |

|

ЛУ-4637 |

3 |

6440 ± 120 |

5515 ± 5295 |

||

|

В-18 |

AEl[hh], 25–32 |

ЛУ-3880 |

3 |

6950 ± 100 |

5970 ± 5730 |

Примечание. * – определение возраста ГК выполнено в лаборатории геоморфологических и палеогеографических исследований полярных регионов и Мирового океана ин-та наук о Земле СПбГУ (ранее – ЛГУ).

Note. * – the age of HA was determined in the Laboratory of Geomorphological and paleogeographic studies of the polar regions and the World Ocean of the Institute of Geosciences of St. Petersburg State University (formerly LSU).

Таблица 5. Физико-химические свойства агросерой почвы с ВГГ Вятского Прикамья (разрез У-27)

Table 5. Physico-chemical properties of agro-gray soil with SHH from the Vyatka Kama River basin (section U-27)

|

Горизонт, глубина, см |

рН |

Нг |

Са.. + Mg.. |

Са.. |

EКО |

V |

Са.. + Mg.. |

|

|

Н 2 О |

КС1 |

Смол (+)/кг |

% |

±, % |

||||

|

PY, 0–30 |

6.8 |

5.5 |

2.5 |

14.9 |

13.1 |

17.4 |

86 |

–35 |

|

AEl[hh], 30–35 |

6.3 |

5.1 |

3.6 |

12.1 |

10.6 |

15.7 |

77 |

–47 |

|

AEl[hh], 40–50 |

6.4 |

5.2 |

3.2 |

11.6 |

10.0 |

14.8 |

78 |

–40 |

|

BEl, 52–62 |

7.1 |

5.4 |

1.6 |

15.3 |

13.5 |

16.9 |

91 |

–33 |

|

Btl, 72–82 |

7.2 |

5.4 |

1.7 |

17.5 |

15.0 |

19.2 |

91 |

–23 |

|

Bt2ca, 95–105 |

7.1 |

5.2 |

1.9 |

22.5 |

20.1 |

24.4 |

92 |

–1 |

|

BC, 115–125 |

6.7 |

4.8 |

2.3 |

22.4 |

20.1 |

24.7 |

91 |

–2 |

|

C, 135–145 |

6.4 |

4.6 |

2.5 |

22.8 |

20.3 |

25.3 |

90 |

— |

|

C, 155–165 |

6.5 |

4.7 |

2.6 |

24.6 |

23.1 |

27.2 |

90 |

— |

|

C, 175–185 |

6.8 |

5.0 |

1.9 |

26.6 |

25.1 |

28.5 |

93 |

— |

В средней и нижней частях профиля ЕКО и сумма ионов Са и Mg примерно двукратно возрастают, хотя и с сохранением отрицательных значений относительно породы. Минимум оснований в ВГГ можно интерпретировать как индикатор усиления элювиальных тенденций на уровне субэлювиальной толщи. Степень насыщенности основаниями горизонтов профиля в целом близка к оптимальной.

Об агрохимических свойствах исследуемой почвы можно судить по таблице 6. По содержанию ОВ она относится к среднегумусным с аккумулятивным неполноразвитым типом гумусового профиля. Запасы гумуса в слое 1 м близки к высоким, из них 75% приходится на систему горизонтов РY+AEl[hh]. Количество общего азота в этих горизонтах почти равное – в среднем около 0.16– 0.17%, его запасы в метровой толще (по массовым данным) равны 15 т/га. Отношение C : N в обоих гумусовых горизонтах практически одинаковое, но несколько меньшее в ВГГ. Последнее может быть косвенным свидетельством большей зрелости и инертности ОВ горизонта-реликта. Гумусоаккумулятивные толщи характеризуются незначительным содержанием минеральных форм азота; количество подвижного фосфора и обменного калия соответствует низкой – средней обеспеченности.

Таким образом, рассматриваемая серая почва, бывшая на доагрогенном этапе под широколиственно-хвойными лесами ВП, имеет ряд признаков сходства с аналогичными современными почвами лесостепи. Вместе с тем нижняя часть ее гумусовой толщи фактически оказывается реликтом более ранней – (бореаль-но-)атлантической – стадии почвообразования.

Особенности географии почв. Факт нахождения в настоящее время исследуемых серых почв с бинарным органопрофилем в подзоне смешанных лесов находится в диссонансе со взглядами ряда ученых о лесостепной природе данных почв.

Его разрешение, по нашему мнению, требует учета нескольких обстоятельств. Во-первых, факта сближения ландшафтных зон около бореального экотона на востоке европейской России, где происходит быстрое выклинивание зоны смешанных и широколиственных лесов.

Таблица 6. Агрохимические свойства агросерой почвы с ВГГ Вятского Прикамья (разрез У-27)

Table 6. Agrochemical properties of agro-gray soil with SHH from the Vyatka Kama River basin (section U-27)

|

Горизонт (слой), глубина, см |

Гумус |

С гум. |

N общ. |

C : N |

Запасы, т/га |

Подвижные (обменные) формы |

|||

|

% |

гумус |

азот |

NH 4+ / NO 3 ‾ |

P2О5 |

K2О |

||||

|

мг/ кг почвы |

|||||||||

|

PY, 0–30 |

3.74 |

2.17 |

0.157 |

13.8 |

161.6 |

6.8 |

9.2 |

90 |

112 |

|

AEl[hh], 30–40 |

3.44 |

2.00 |

0.171 |

11.7 |

60.0 |

2.6 |

9.0 |

70 |

76 |

|

AEl[hh], 40–52 |

3.20 |

1.86 |

0.168 |

11.1 |

59.1 |

3.1 |

7.6 |

72 |

74 |

|

BEl, 52–62 |

1.92 |

1.12 |

но |

но |

29.9 |

но |

5.7 |

135 |

96 |

|

Bt1, 62–83 |

0.90 |

0.52 |

0.039 |

13.3 |

30.8 |

1.3 |

6.4 |

143 |

116 |

|

Bt2, 83–104 |

0.78 |

0.45 |

но |

но |

21.2 |

но |

8.2 |

93 |

125 |

|

BC, 104–116 |

0.72 |

0.42 |

но |

но |

13.1 |

но |

8.0 |

164 |

143 |

|

0–20 |

— |

— |

— |

— |

107.7 |

но |

— |

— |

— |

|

0–50 |

— |

— |

— |

— |

270.9 |

но |

— |

— |

— |

|

0–100 |

— |

— |

— |

— |

362.6 |

но |

— |

— |

— |

Во-вторых, сложной истории палеогеографического развития рассматриваемого контактного региона ВП в послеледнико-вье, о чем свидетельствуют результаты настоящих и более ранних палеопедологических исследований авторов (Прокашев, 2006, 2009 и др.).

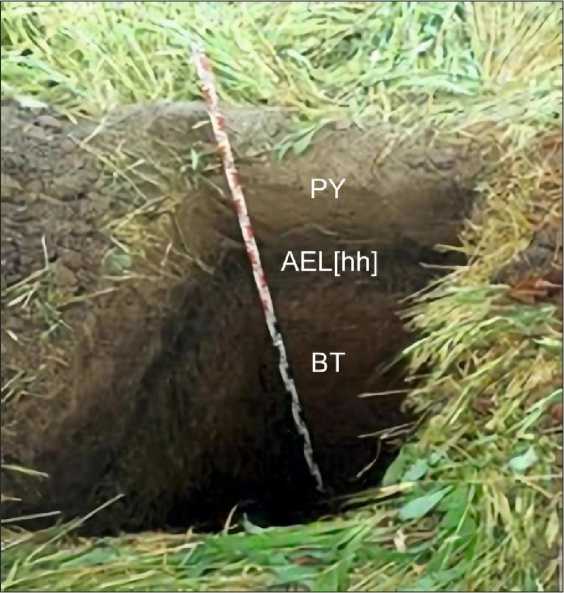

Раннеголоценовая биоаккумулятивная стадия педогенеза. На поздневалдайском этапе ландшафты ВП занимали перигляциальное положение и имели тундрово-степной облик. Характерным физико-географическим процессом в то время являлся ксеро-криолитогенез (Борисова, 2014, 2018; Прокашев и др., 2003). Он благоприятствовал подтягиванию к поверхности углекислых солей и формированию плаща карбонатных покровных суглинков. При последующем потеплении климата и полной деградации оледенения это привело к смещению природных зон в первой половине голоцена на 200–250 км севернее, примерно до долины р. Чепца. Около 8–5 тыс. лет назад, т. е. в бореальноатлантический интервал голоцена, на юге ВП сформировались ландшафты, сходные по облику с лесостепными. На относительно богатых породах, прежде всего покровных карбонатных суглинках, а также на элювии пермских глин и мергелей это стимулировало биогенно-аккумулятивные процессы. Их результатом стало формирование темноцветных почв с гумусовыми горизонтами мощностью до 50 см и более, с реакцией почвенной среды близкой к нейтральной. Иными словами, на юге ВП в это время сложилась стадия прогрессивной развивающей эволюции с элементами наследующей.

Позднеголоценовая биоаккумулятивно-элювиальная стадия педогенеза. В дальнейшем, около 5–6 тыс. тыс. лет назад, начиная с суббореальной и последующей субатлантической стадий позднего голоцена, произошло относительно резкое возвратное смещение природных зон к югу. Палео-лесостепные (“атлантические”) ландшафты ВП были оттеснены менее теплолюбивыми широколиственно-хвойными формациями. В геоботанической литературе они часто именуются орешниковыми раменями. Показательно, что дуб, наиболее типичный эдификатор неморальной дендрофлоры, практически отсутствует ныне на водоразделах юга ВП. Как следствие, серые лесостепные почвы и их ВГГ оказались “не в своей”

зоне, что повлекло за собой ослабление биогенно-аккумулятивных и усиление элювиальных процессов, главным образом лессиважа. Это провоцировало изменение морфологии и свойств почв, вплоть до стирания остаточных ВГГ в случае меньшего карбонатного резерва или большей интенсивности деградационных процессов с трансформацией части почв в светло-серые, или в род дерновоподзолистых почв с ВГГ. Иными словами, почвы вступили в стадию наследующей эволюции с элементами стирающей. Примечательно, что по данным изучения серых почв южного Подмосковья они формируются в современный период в условиях доминирования промывной составляющей полупромывного водного режима (Алифанов и др., 2006).

Трансформация органической части почв. Изменившиеся биоклиматические условия стали триггером начальных стадий деградации органической и минеральной части профиля серых почв. Ввиду снижения биоаккумулятивного потенциала почвообразования произошло разделение раннеголоценового темноцветного горизонта AU на два самостоятельных гумусовых горизонта – AY и AEl[hh]. На месте верхней части бывших темноцветных толщ возникли новообразованные дерновые горизонты меньшей мощности, с более низким содержанием гумуса и степени гуматности. В свою очередь, нижние части превратились в остаточные – реликтовые – дериваты ранее единых темногумусовых горизонтов. Подобные явления в равной степени коснулись как автоморфных, так и полугидроморфных серых почв.

В верхнем гумусовом горизонте постепенно произошла замена “атлантического” гумуса другим, более соответствующим изменившейся ландшафтной обстановке. В нижней части остаточной темноцветной толщи, вышедшей из активного биокруговорота, наметился тренд минерализации раннеголоценового ОВ. С ним связано преимущественное разрушение более лабильных, фуль-ватных, компонентов и частичное преобразование черных ГК в бурые по мере выщелачивания почв. По нашему мнению, смена прогрессивной стадии эволюции на умеренно регрессивную произошла достаточно резко. Она сопровождалась изоляцией низов темноцветного горизонта от активного контакта и обмена с кислородом и углекислым газом атмосферы, что обеспечило возмож- ность частичного сохранения его ОВ в реликтовом состоянии.

Трансформация минеральной части и поглощающего комплекса почв. Усиление в позднем голоцене элювиальных процессов привело к сингенетическим преобразованиям не только органической, но и минеральной части почв. В их числе: выщелачивание карбонатов и подкисление почв; элювиально-иллювиальное, либо элювиальное перераспределение ила, R 2 O 3 , MgO; остаточное накопление в аккумулятивно-элювиальной толще фракций пыли, устойчивых минеральных компонентов кварцевого и силикатного состава; усиление степени текстурной дифференциации профиля; появление в ряде случаев новообразованных субэлювиальных горизонтов BЕl, а также конкреций СаСО 3 в форме журавчиков на контакте с материнской породой; снижение ЕКО, суммы обменных катионов Са и Mg и насыщенности почв основаниями.

Вероятная направленность эволюции голоценовых почв с ВГГ представлена на рисунке 3.

Современные профилеобразующие процессы. В настоящее время рассматриваемые почвы по-прежнему формируются при ведущей роли биогенно-аккумулятивных процессов с дополнением сопутствующих элювиальных. Первые представлены подстил-кообразованием, гумусообразованием и гумусонакоплением, вторые – лессиважем, деградацией реликтового гумуса и отчасти псевдооглеением. Их временнýю последовательность можно представить следующим образом: выщелачивание → лессиваж → (элювиально-глеевый процесс) → деградация гумуса → антропогенная трансформация → (водная эрозия).

В случае сохранения прогнозируемого тренда спонтанной эволюции, вызванной биоклиматическими и сопутствующими причинами, данные педообъекты будут подвергаться более глубокой деградации. Вполне вероятной представляется следующая схема дальнейшей эволюционной трансформации: светло-серые → дерново-подзолистые почвы с ВГГ → обычные дерновоподзолистые почвы, утратившие свидетельства былого темноцветного прошлого. На сельскохозяйственных угодьях серые и подобные им почвы с бинарным гумусовым профилем уже частично или полностью утратили ВГГ ввиду агроэрозии или механического вовлечения в пахотный слой. Из этого вытекает необ- ходимость их включения в состав особо охраняемых природных территорий – почвенных заказников или мини-заповедников – в статусе редких и исчезающих почв. Выходы таких почв в естественных береговых обнажениях могут стать объектами экологического просвещения.

Рис. 3. Схема эволюции серых почв с ВГГ Вятского Прикамья на ранне-и позднеголоценовой стадиях эволюции.

Fig. 3. The scheme of evolution of gray soils with the second humus horizon of the Vyatka Kama region at the Early and Late Holocene stages of evolution.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пространственно-временной анализ свидетельствует, что южная часть Вятского Прикамья в пределах зоны широколиственно-хвойных лесов является хранилищем ценного почвенного наследия в виде специфического рода серых почв с бинарным гумусовым профилем. Они развиты на покровных суглинках и некоторых коренных пермских карбонатно-глинистых породах. Нижняя часть их аккумулятивно-элювиальной толщи представляет собой т. н. второй – остаточный – гумусовый горизонт AEl[hh]. От вышележащего дернового горизонта AY(РY) этот феномен обычно отличается более темной окраской при меньшем содержании гумуса, гуматно-кальциевым составом, раннеголоценовым (“атлантическим”) возрастом органического вещества, составляющим 8.5–6.5 тыс. лет, зернисто-плитчатой структурой, наличием замет- ного количества скелетан на поверхности агрегатов и других признаков полигенеза.

Минеральная часть серой почвы с ВГГ характеризуется четкой текстурной дифференциацией профиля, подтверждаемой гранулометрическими и валовыми химическими анализами. Вынос ила из аккумулятивно-элювиальной толщи составляет 40–50% относительно материнской породы, коэффициент общей глинистой дифференциации профиля – около 2.5.

Актуальные свойства рода почв с ВГГ аналогичны обычным серым почвам: средне-слабокислая реакция, невысокая гидролитическая кислотность, средняя емкость поглощения, благоприятная степень насыщенности основаниями. При этом отмечается вынос обменных катионов кальция и магния, наиболее значительный из аккумулятивно-элювиальной зоны профиля, и особенно из ВГГ. Запасы гумуса в метровой толще достаточно высокие – более 350 т/га, однако обеспеченность доступными для растений формами калия, фосфора и особенно азота невелика, на уровне средней и низкой.

Субстантивные свойства косвенно свидетельствуют о наличии в истории формирования серых почв на протяжении после-ледниковья не менее двух стадий с различной интенсивностью биоаккумулятивных и элювиальных процессов.

На раннем – (бореально-)атлантическом – этапе они функционировали в проградационном режиме развития и в иных па-леоландшафтных условиях. Наиболее близким аналогом последних может служить лесостепь Русской равнины, граница которой смещалась на 200–250 км севернее современного положения. В условиях более мягкого климата и на богатых, насыщенных основаниями породах тогда сформировались темноцветные почвы с дерновым горизонтом мощностью около 50 см. Данная стадия интерпретируется как развивающая эволюция с элементами наследующей.

При достаточно резком возвратном смещении природных зон к югу во второй половине голоцена произошло снижение био-аккумулятивного потенциала почвообразования и усиление признаков деградации минеральной и органической части почв. Их следствием стало, во-первых, разделение ранее единого темногу- мусового горизонта на верхнюю и нижнюю толщи, т. е. на современные горизонты AY и AEl[hh] и, во-вторых, на элювиальную и текстурную толщи профиля. Подобная стадия развития соответствует режиму наследующей эволюции с элементами стирающей.

В настоящее время формирование данных почв находится под контролем следующих основных процессов педогенеза: под-стилкообразование и дерновый в группе биоаккумулятивных, лес-сиваж, (элювиально-глеевый) и деградация гумуса – в группе элювиальных. В агроландшафтах они часто сочетаются с негативными процессами техногенного характера, вплоть до полного исчезновения горизонта-реликта.

Таким образом серые почвы с ВГГ Вятского Прикамья по-лигенетичны по своей природе. На протяжении последних 5 тыс. лет эволюции они находятся в состоянии умеренного деградаци-онного стресса, вызванного первоначально спонтанными, а позднее и антропогенными факторами. Подобные почвы фактически постепенно переходят в категорию редких или исчезающих и нуждаются в соответствующем внимании со стороны научного сообщества и природоохранных структур. Они должны стать объектом сбережения в качестве уникального педогенного наследия и занять достойное место в составе охраняемых природных территорий региона исследований.