Серый гусь Anser anser в Ленинградской области

Автор: Коузов Сергей Александрович, Кравчук Анна Валентиновна

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 1279 т.25, 2016 года.

Бесплатный доступ

В первой половине XX века в Ленинградской области и сопредельных территориях численность серого гуся Anser anser постоянно снижалась из-за усиления антропогенного воздействия. К концу 1960-х годов прошлого века он перестал размножаться в Ленинградской области, предположительно небольшие очаги его обитания сохранялись в южной Карелии и на озере Ильмень. В более западных регионах в 1950-х годах он в количестве около сотни пар сохранился только в угодьях западной Эстонии, несколько пар птиц регулярно размножалось на юго-западном финском архипелаге. В результате улучшения мер по охране вида и реинтродукции птиц в угодья во второй половине прошлого века в Западной Европе и в странах Балтийского региона начался рост численности вида. Снова гнездование в Ленинградской области отмечено с 1988 года. В настоящее время серый гусь размножается на ряде островов Финского залива и на Раковых озёрах на Карельском перешейке. На морских островах гуси заселяют открытые биотопы с колониями чайковых, выводки большую часть времени проводят на открытых морских мелководьях. Здесь же образуются линочные скопления неразмножающихся птиц. Заметный резерв неразмножающихся птиц в регионе предполагает возможность появления новых очагов гнездования, однако это в значительной мере лимитируется сильным антропогенным прессом на большинстве водно-болотных угодий Ленинградской области. Дальнейшее расселение вида по региону возможно при расширении сети ООПТ, ограничении весенней охоты и проведении искусственного разведения и реинтродукции птиц в угодья. При заселении искусственно разведенных птиц в угодья необходимо практиковать не выпуск молодняка, а высаживание на гнездование в полувольных условиях (вольерах на территории угодья) уже подобранных взрослых пар с дальнейшим выпуском выводков в природную среду.

Короткий адрес: https://sciup.org/140156021

IDR: 140156021

Текст научной статьи Серый гусь Anser anser в Ленинградской области

Серый гусь Anser anser – широко распространённый палеарктический вид, наиболее многочисленный на водоёмах полупустынь, степей и лесостепей (Птушенко 1954; Cramp, Simmons 1977, Кривенко 1991). В течение XX века из-за усиления антропогенного пресса серый гусь исчез или стал крайне редким на гнездовье в ряде областей средней России (Исаков 1972). На протяжении многих веков этот вид был одним из традиционных объектов охоты, и восстановление его численности имеет важные как природоохранные, так и охотничье-промысловые аспекты. Вместе с тем разработка мероприятий по эффективной охране и реинтродукции вида возможна только на основе детального изучения особенностей его биологии в регионе.

В настоящей работе обобщены собственные материалы авторов, собранные в 1989-1999 и 2005-2010 годах на разных участках побережий и островов восточной части Финского залива: 1989-1991 – в Невской губе, в 1990, 1993-1999 и 2005-2010 – на Кургальском полуострове, в 2009 – на Берёзовых островах, в 2010 году – на островах Малый и Большой Фискар. В экспедициях на научно-исследовательском судне по восточной части Финского залива в 2011-2015 годах собран большой дополнительный материал, который будет изложен в отдельной публикации. Из него здесь приведены лишь некоторые уточняющие сведения. Кроме того, сделан обзор литературы за последнее столетие по серому гусю в Ленинградской области и прилегающих регионах (Вологодская и Новгородская области, Карелия, южная Финляндия и Прибалтика). Проанализированы неопубликованные данные из фондов лаборатории экологии и охраны птиц Санкт-Петербургского университета, полученные в результате экспедиций на острова восточной части Финского залива в 2004 и 2006 годах. Проанализированы данные кольцевания серых гусей в Центре кольцевания (Москва) и имеющиеся в литературе данные о возвратах колец, собранные центрами кольцевания Эстонии, Финляндии и Швеции.

Основные тенденции динамики численности и распространения в последние 100 лет

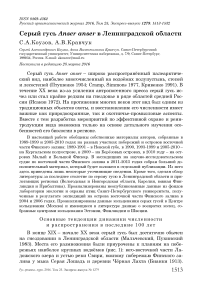

В конце XIX – начале XX века серый гусь был достаточно обычен на гнездовании в Ленинградской области (Мальчевский, Пукинский 1983). Места его размножения были приурочены к плавням на побережьях наиболее крупных водоёмов (рис. 1): юго-восточной части Ладожского озера и устью реки Свири, южному побережью Финского залива у мыса Серая Лошадь и деревни Чёрная Лахта (Бианки 1913).

Кроме того, в начале XX века серый гусь в небольшом числе размножался на островах Малый Тюттерс (Pieni Tytarsaaari), Малый (Penin-saari) и Сескар (Seiskari) в центральной части Финского залива (Put-konen 1938; Suomalainen 1937). Далее вдоль южного побережья Финляндии серый гусь гнездился крайне спорадично и был более обычен на островах юго-западного финского архипелага и в южной части Ботнического залива (Hortling 1921; Kivirikko 1927). Ареал серого гуся охватывал также территорию современных Эстонии, Латвии и Литвы (рис. 1) (Russov 1874). Наибольшая концентрация гнездящихся птиц (до 500 и более пар) наблюдалась в заливе Матсалу (Паакспуу 1972а).

Рис. 1. Изменения области гнездования серого гуся Anser anser в Ленинградской области и соседних регионах в течение последних 100 лет. 1 – область распространения в начале XX века, 2 – места обитания в середине XX века, 3 – места последних встреч в Ленинградской области в 1960-х годах, 4 – границы современного распространения.

На протяжении всей первой половины XX века наблюдалось постоянное снижение численности серого гуся в регионе. Последние сведения о его размножении в Ленинградской области датируются концом 1960-х годов (Мальчевский, Пукинский 1983). В это время серый гусь ещё размножался на Нарвском водохранилище, вероятно, гнездился на Верхне-Свирском водохранилище. Его отмечали на Карельском перешейке (Раковые озера и побережье Ладоги в районе устья реки Бурной и на крупных эвтрофных озёрах юга Ленинградской области (Че-ременецкое, Зелёное и Вялье) В начале 1970-х годов в Ленинградской области серый гусь ещё был достаточно обычен на пролёте (Мальчев- ский, Пукинский 1983, 2007), но сейчас он и в периоды миграций регистрируется в очень малом числе (Noskov et al. 2002).

На сопредельных территориях в середине XX века серый гусь, вероятно, в небольшом числе гнездился в Карелии (Нейфельдт 1958)* и на озере Ильмень (Мальчевский, Пукинский 1983). В Финляндии наиболее заметное падение численности наблюдалось в 1930-1940-х годах (Grenguist 1970): регулярное гнездование небольшого числа пар отмечалось на островах юго-западного архипелага (Grenquist 1937, 1942). У северного побережья Финского залива размножение серых гусей наблюдалось исключительно редко на архипелаге у Хельсинки (Suoma-lainen 1937; Lentonen 1953; Grenquist 1956). В течение первой половины XX века серый гусь как гнездящийся вид исчез из Литвы и Латвии, а в Эстонии к середине 1930-х годов сохранился лишь в небольшом количестве на западном побережье – всего до 300 пар (Kumari 1937; Паак-спуу 1972а; Аумээс 1970, 1972). В заливе Матсалу к 1952 году гнездовая численность упала до 100 пар (Паакспуу 1972а; Kumari1970).

В результате природоохранных мероприятий (организации ООПТ, запрета весенней охоты и реинтродукции выращенных в неволе птиц) численность серого гуся в Прибалтике с середины ХХ века стала возрастать (рис. 1) (Kumari 1970; Паакспуу1972б; Hilden 1987). В Эстонии серые гуси стали активно заселять морские островки вне плавневых биотопов и в качестве кормовых выводковых биотопов использовать открытые морские мелководья (Онно 1972; Аумээс 1970, 1972), что ранее отмечалось редко (Russov 1874; Kumari 1970). К концу 1960-х годов в западной Эстонии гнездилось до 800 пар (Kumari 1984), в южной Финляндии – до 300 пар (Bergman 1969; Blomquist, Tenovuo 1980). В начале 1990-х годов в Эстонии гнездилось до 1500 пар (Leibak et al . 1994; Leito 1996), в Финляндии – до 1100 пар (Madsen et al . 1999). Серый гусь заметно увеличился в численности на Аландском архипелаге и в финских шхерах вдоль всего северного побережья Финского залива (рис. 1). Общая численность серого гуся в Финляндии к концу 1990-х годов оценивалась до 5000 особей (Madsen et al . 1999).

Из-за строгого пограничного режима самые западные приморские участки Ленинградской области с послевоенного времени и до конца 1980-х годов не были доступны для орнитологов. В довоенный период это были достаточно густонаселённые территории – в 1940 и 1941-1945 годах здесь велись активные боевые действия и во многих местах располагались большие военные гарнизоны (Кургальский полуостров, острова Большой Тютерс, Мощный, Сескар и архипелаг Большой Фис-кар). Поэтому можно предполагать, что серый гусь здесь в это время также испытывал сильную депрессию численности и, вероятно, даже прекратил гнездиться. В дальнейшем из-за оттока и выселения местных жителей большая часть этих территорий запустела и благодаря пограничному режиму превратилась в своеобразный заповедник.

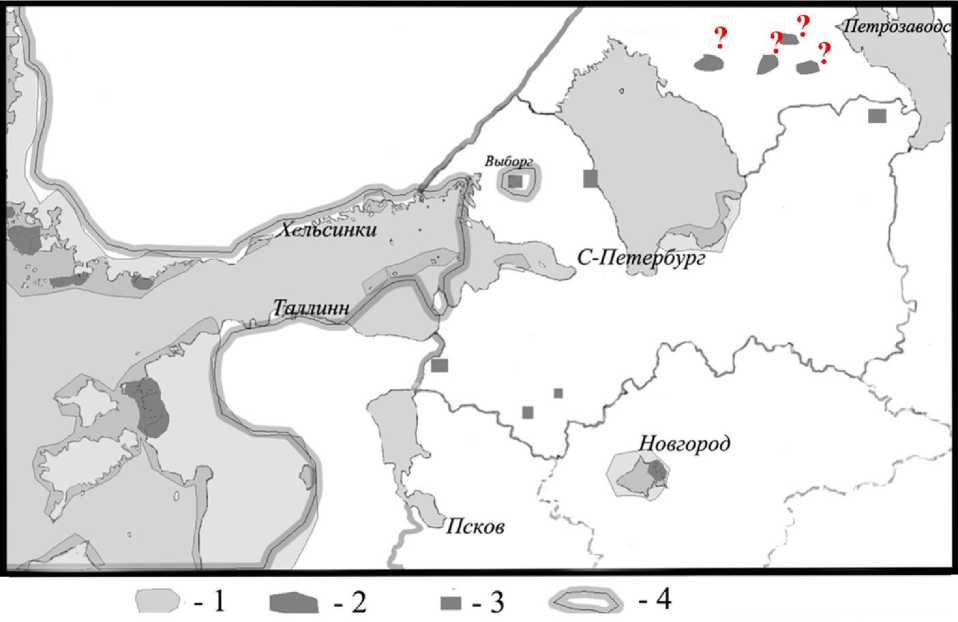

Рис. 2. Места гнездования серого гуся Anser anser в восточной части Финского залива в 1988-2010 годах. Данные 2011-2015 годов выделены красным цветом. Цифрами обозначено число размножающихся пар.

До конца неясно, когда серый гусь снова начал заселять эти районы. Опросы местных жителей, рыбаков, пограничников и служителей маяков, занимавшихся сбором птичьих яиц, позволяют предполагать, что на Кургальском полуострове, острове Сескар и архипелаге у границы с Финляндией у северного берега Финского залива серый гусь гнездился уже на протяжении 1980-х годов (Васильева 2002; Носков и др. 1993). Первый задокументированный случай гнездования отмечен в 1988 году на острове Реймосар (рис. 2) у западного побережья Кур-гальского полуострова (Бузун, Мераускас 1993). В 1994 году 2 гнезда серого гуся были обнаружены на архипелаге Сескар (Васильева 2002). В 1994-2006 годах гнёзда и выводки этих гусей обнаружены также на ряде других островов в открытой части Финского залива: Малый Тю-терс, Большой и Малый Виргин, Долгий Риф, Западный Гребень (Васильева 2002; Носков и др. 1993; Иовченко и др. 2002; неопубликован- ные данные А.Р.Гагинской и А.Л.Рычковой), а также на острове Густой в Выборгском заливе (Носков и др. 2004). Пары гусей отмечены на архипелаге Берёзовые острова и в бухтах на северном берегу Финского залива (Коузов, Кравчук 2010; неопубликованные данные М.А.Анти-пина и Т.А.Рымкевич). В 1997 и 1999 годах установлено гнездование серого гуся на Раковых озёрах и озере Мелководное на Карельском перешейке (Iovchenko et al. 2002; Носков и др. 2004).

По приблизительной оценке, сейчас в Ленинградской области размножается до 20-35 пар серых гусей*. Большая часть случаев гнездования наблюдается в южном секторе Финского залива (рис. 2). Так, на Кургальском полуострове в последние годы гнездится от 1 до 22 пар (обычно 4-5 пар), на архипелаге Сескар – 1-10 пар, на острове Малый Тютерс – до 5-6 пар, на архипелаге Виргины – до 5 пар.

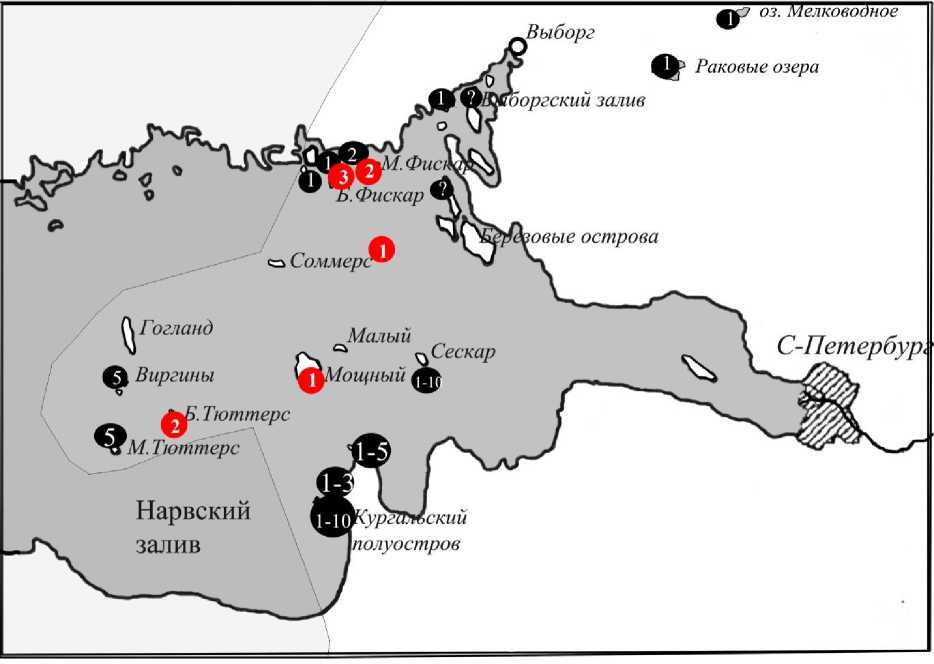

Наиболее подробно прослеживалась динамика численности серого гуся на Кургальском полуострове – данные за 1990, 1993-1999 и 200510 годы (рис. 3). В целом отмечается медленный постепенный рост на фоне сильных кратковременных флуктуаций: всплесков численности в годы с ранним ходом весны (1995, 2005 и 2008) и спадов в годы с холодной затяжной весной (1997, 2006, 2010). Больше всего попыток гнездования (22 пары) отмечено в 2008 году, когда постоянный ледовый покров на акватории у полуострова зимой не образовывался, а прибрежные мелководные бухты освободились ото льда к середине марта.

Весенняя миграция

Сроки пролёта . На крайний запад Ленинградской области – на Кургальский полуостров, первые пары серых гусей прилетают сразу после появления небольших полыней. В зависимости от фенологии весны это может происходить с середины марта (2008) (Коузов 2010) по конец второй пятидневки апреля (1997, 2010). Обычно это происходит в 6-й пятидневке марта – 1-й пятидневке апреля. Основной пролёт взрослых птиц с молодыми прошлого года начинается несколько позже и продолжается в течение 5-10 дней в первой-второй декадах апреля. Чаще всего это происходило во 2-3-й пятидневках апреля. Группы неполовозрелых птиц второго года жизни обычно появляются в конце апреля – начале мая.

На меридиане Санкт-Петербурга во второй половине XX века основной пролёт серого гуся начинался в середине апреля и затухал в конце первой декады мая (Мальчевский, Пукинский 1983, 2007). В эти же сроки серые гуси отмечались и в начале XX столетия (Кайгородов, Вульф 1931). В последние годы, в связи с более ранним ходом весны и сокращением численности, в этих местах предбрачная миграция гусей проходит несколько раньше и в более сжатые сроки. Так, в Невской губе в 1999 году и в юго-западном Приладожье (мыс Морьин Нос) в 2002 году все мигранты регистрировались только во второй декаде апреля (Afanasyeva et al. 2001; Рымкевич, Чуйко 2006).

В восточных частях Ленинградской области пролёт серого гуся идёт в среднем на декаду позже. Во второй половине XX века основная масса птиц мигрировала в первой декаде мая (Носков и др. 1981). В настоящее время большая часть встреч регистрируется в третьей декаде апреля (Gaginskaya et al . 2001; Гагинская, Смирнов 2006). В эти же сроки серые гуси появляются на Олонецких полях (южная Карелия), где их отмечают до конца третьей декады мая (Zimin et al . 2001а,б, 2002).

Восточнее Ленинградской области — на Рыбинском водохранилище, в середине XX века пролёт серого гуся в разные годы отмечался в интервале со 2-й до конца 5-й пятидневок апреля с пиком во второй декаде месяца (Немцев 1956).

Направления и трассы пролёта, места скоплений . В середине XX века предбрачная миграция серых гусей через Ленинградскую область шла широким фронтом на северо-восток (Мальчевский, Пукин-ский 1983). Отдельный миграционный путь шёл на северо-восток долиной верхней Волги через Рыбинское водохранилище и далее на северо-запад вдоль русла реки Мологи, по которому птицы попадали на северо-восток Ленинградской области — в южное Прионежье. В отдельные дни здесь регистрировалось до 400 мигрантов (Немцев 1956).

Из-за резкого сокращения численности, произошедшего в последние десятилетия, в настоящее время весенняя миграция серых гусей отмечается только по двум руслам, идущим в северо-восточных румбах. Основное русло пролёта идёт из западной Эстонии, где птицы начинают концентрироваться с конца февраля — первой половины марта, вдоль южного берега Финского залива к Кургальскому полуострову (Bublichenko, Kozlov 1998; Коузов 2010). Далее часть птиц летит на северо-северо-восток в сторону мест гнездований на острове Сескар и к островам северной части Финского залива. Другая часть серых гусей, пересекая основание Кургальского полуострова, движется на восток-северо-восток через Невскую губу и южное Приладожье к устью Свири (Носков и др. 1981). Другое русло проходит над континентальными районами через озеро Ильмень (Bakkal et al . 2002) и, вероятно, по долине реки Волхов соединяется с первым путём в устье Свири. Отсюда часть птиц следует на восток вдоль русла Свири, другая летит на север в сторону Олонца (Гагинская, Смирнов 2006).

В середине XX века стоянки стай серых гусей отмечались на полях и берегах озёр во многих местах центральной и южной частей Ленинградской области (Мальчевский, Пукинский 1983). От 500 до 1000 особей в эти годы останавливалось также на побережьях Рыбинского водохранилища в Дарвиновском заповеднике (Немцев 1956). В последние годы единственная стоянка, где собирается до 80-100 птиц, находится в южном секторе западного побережья Кургальского полуострова (Коузов 2010). Здесь же регистрируется максимальная численность транзитных мигрантов – до 300-350 особей за сезон (Коузов 2010). В Невской губе за весну регистрируется на пролёте до 100-110 особей (Afanasyeva et al . 2001), в юго-западном и юго-восточном Приладожье – от 10 до 35 особей за сезон (Рымкевич, Чуйко 2006; Гагинская, Смирнов 2006; Gaginskaya et al . 2001). В центральных и восточных частях Ленинградской области в настоящее время скоплений серого гуся не отмечалось. Вероятно, малочисленные группы этих птиц маскируются в массовых скоплениях арктических гусей – например, на полях Ижорского плато, в долине Волхова, в низовьях Свири. О том, что серые гуси должны оседать на некоторое время в данных районах, говорит существенная задержка их появления в восточном Приладожье по сравнению с более западными районами Ленинградской области.

На Олонецких полях серые гуси снова регистрируются на стоянках в заметном количестве (до 100 особей за сезон). Это объясняется как регулярными мониторинговыми наблюдениями в этих местах (Zimin et al . 2001а,б, 2002), так и концентрацией птиц, следующих как от побережий Финского залива, так и над континентальными районами.

На миграционном русле, идущем через Рыбинское водохранилище к южному Прионежью, серый гусь в настоящее время крайне редок (Кузнецов, Бабушкин 2010)

Размножение

Сроки гнездования . К откладке яиц на Кургальском полуострове большинство серых гусей приступает приблизительно через месяц после прилёта первых птиц: в ранние весны – в течение второй половины апреля, в поздние – в последних числах апреля – первой декаде мая (Коузов 2009а). Наиболее ранняя дата начала откладки – 8 апреля 2008, наиболее поздняя – 19 мая 2006.

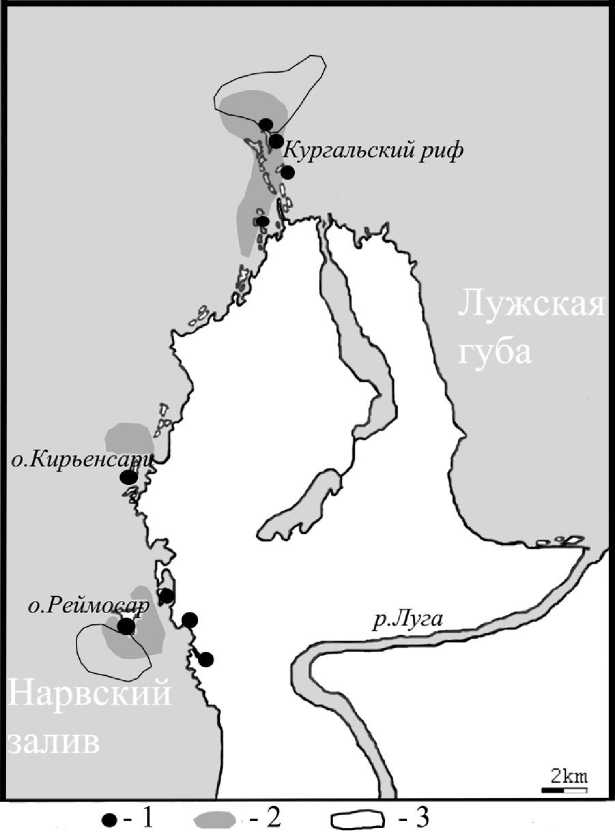

Биотопическое распределение гнёзд . На Кургальском полуострове 50 из 59 найденных в 1990-1999 и 2005-2010 годах гнёзд располагалось на прибрежных островках. Наибольшая часть их (62.71%, n = 59) располагалась на наиболее крупных островках, удалённых от берега на 2-3.5 км (табл. 1, рис. 3).

Если все 9 гнёзд, найденных на побережье, были хорошо укрыты среди тростника посреди крупных болотных угодий, то на островах

54.00% гнёзд ( n = 50) располагалось в открытых стациях. Гнёзда на побережье располагались на микроподнятиях рельефа – кочках или заломах тростника, в 5-12 м от открытой воды. Поскольку в период строительства гнёзд и начальных стадий насиживания молодые побеги тростника и высоких злаков только начинают пробиваться, то все гнёзда в прибрежных биотопах помещались только в тех местах, где были крупные густые куртины сухого прошлогоднего тростника.

Рис. 3. Места гнездования, вождения выводков и линьки серых гусей Anser anser на Кургальском полуострове.

1 – места гнездования, 2 – места вождения выводков, 3 – места линьки.

Гнезда серого гуся в тростниках на островах могли располагаться в 2-20 м от воды. При этом во время откладки яиц и первой половины инкубации, из-за зимних подвижек льда или штормовых нагонов, на большей части островных тростниковых стаций прошлогодние сухие стебли были полностью срезаны, и биотопы имели открытый вид. Из 23 гнёзд, найденных на островах в тростниковых биотопах или в высо-котравье, 18 в первую половину периода насиживания находились совершенно открыто или в очень небольших, редких куртинах сухих

Таблица 1. Биотопическое распределение гнёзд серого гуся Anser anser на Кургальском полуострове в 1990-1999 и 2005-2010 годах

|

Место гнездования |

Тростниковая крепь |

Травяная сплавина |

Высокотравная луговина |

Среднетравная луговина |

Низкотравная луговина |

Редкий колосняк |

Куст шиповника среди колосняка |

Всего |

|

Крупные (212 га) острова далее 2 км от берега |

16 |

– |

4 |

1 |

2 |

9 |

5 |

37 |

|

Небольшие островки далее 2 км от берега |

– |

– |

– |

– |

– |

4 |

– |

4 |

|

Крупные острова в 500 м от берега |

3 |

– |

– |

– |

4 |

– |

7 |

|

|

Небольшие островки в 500 м от берега |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

2 |

|

На побережье |

7 |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

9 |

|

Всего |

26 |

2 |

4 |

1 |

6 |

15 |

5 |

59 |

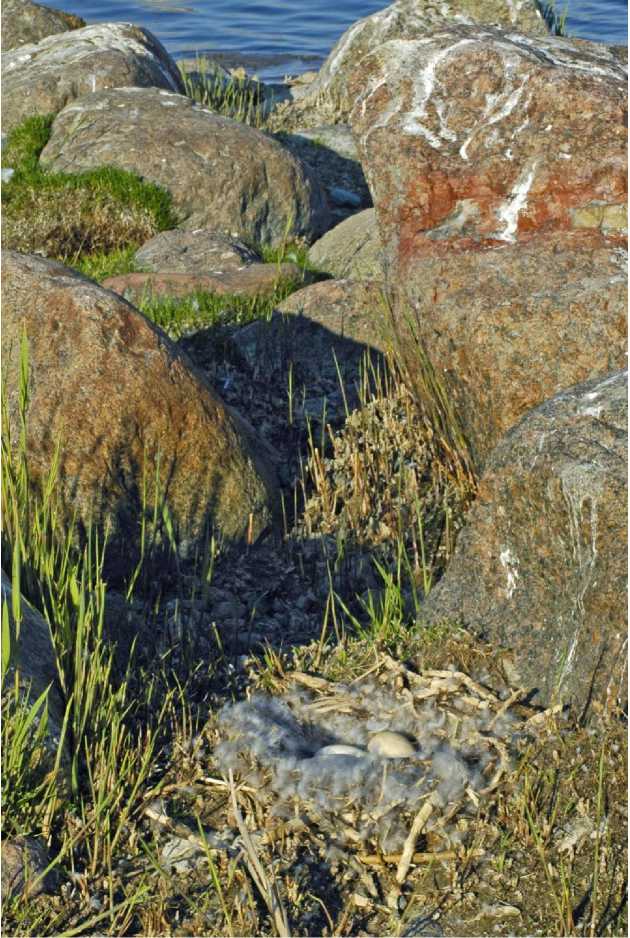

Рис. 4. Гнездо серого гуся Anser anser на валунном поле. Остров Кирьенсари, Кургальский полуостров. 11 мая 2008. Высокий тростник между валунами отрастёт только ко 2-й пятидневке июня.

прошлогодних стеблей тростника и были хорошо видны со стороны (рис. 4, 5). Гнёзда на островах среди открытых стаций располагались на точках с хорошим обзором на высоте от 1.2 до 3.5 м над уровнем моря. 74.07% этих гнёзд ( n = 27) располагалось в 20-30 м от уреза воды. 50.00% гнёзд, найденных на островах ( n = 50), было размещено в колониях серебристой чайки Larus argentatus (17 гнёзд) и лебедя-шипуна Cygnus olor (8 гнёзд). Во всех случаях гуси вселялись туда после того, как основная масса чаек и лебедей приступала к насиживанию (рис. 6). Все гусиные гнёзда в колониях располагались среди низкотравья (Коузов 2009а): открыто или в низких кустах шиповника, не далее 1 м от их края. Расстояние от гнезда серого гуся до ближайшего гнезда лебедя-шипуна варьировало от 2.5 до 7.5 м.

Рис. 5. Гнездо серого гуся Anser anser (чёрная стрелка) в колонии лебедей-шипунов Cygnus olor (белые стрелки). Остров Кирьенсари. 11 мая 2008.

Местообитания серых гусей на островах в других частях Финского залива были также открытыми: в центральной его части – на каменисто-песчаных островах в биотопах, аналогичных островам у Кургаль-ского полуострова; в северной части Финского залива – на каменных «бараньих лбах». В последнем случае птицы гнездились также в центральных частях островов, где в локальных понижениях каменного субстрата образовывались линзовые озерца с сырыми луговинами или на небольших наносах грунта образовывались поросли рудеральной растительности. В крупных зарослях полупогруженной растительности, вероятно, гнездятся только птицы на северном побережье Финского залива, Берёзовых островах и Раковых озёрах, где размножение отмечено по выводкам или предполагается по встречам брачных пар.

Рис. 6. Пара серых гусей Anser anser у гнезда в шиповнике посреди колонии серебристых чаек. Остров Хангелода, Кургальский риф. 18 мая 2008.

Описание гнёзд . Большинство гнёзд на возвышенном субстрате ( n = 27) представляло собой постройки из тростника и крупных злаков диаметром 50-60 см с высотой валика над субстратом 5-15 см, диаметр лотка 24-28 см, глубина лотка 5.5-7.5 см. 4 гнезда представляли собой лунки в субстрате со слабой выстилкой из злаков (рис. 4). Гнёзда в тростниковых крепях и на сплавинах ( n = 28) при диаметре 55-65 см были высотой над субстратом в 20-32 см. Во всех завершённых кладках присутствовал светло-серый пух.

Величина кладок и размеры яиц . В кладках было от 2 до 8 яиц, в среднем 5.49±1.08 яйца ( n = 35). Размеры яиц, мм: 72.9-91.5×53.2-60.4, в среднем 82.96±4.41×56.4±176 ( n = 192).

Успешность насиживания . На Кургальском полуострове из 59 кладок с прослеженной судьбой птенцы успешно вылупились в 61.02%. Из 12 погибших кладок 3 были брошены из-за беспокойства со стороны людей, 9 – разорены лисицей Vulpes vulpes .

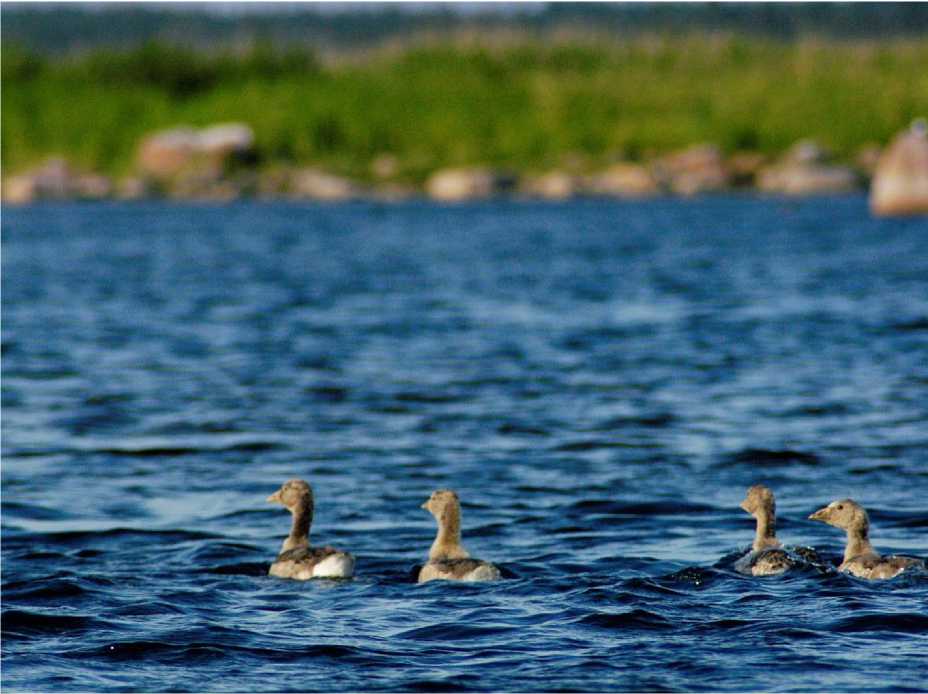

Поведение выводков . Вылупление птенцов на Кургальском полуострове происходит в интервале с середины мая до конца второй декады июня, но в 86.11% случаев ( n = 36) это происходило в третьей декаде мая – первой декаде июня. Сразу после схода на воду выводки перемещаются на открытые каменисто-песчаные мелководья у наиболее крупных и удалённых в море островов (рис. 3) (Коузов 2005, 2009а). В течение большей части светлого времени суток они держатся на расстоянии 200-500 м от ближайшей суши и кормятся на полях рдестов, поедая попутно обильные обрывки нитчатых водорослей – Enteromor-pha sp., Cladofora sp. (рис. 7).

Рис.7. Выводок 4-недельных птенцов серого гуся Anser anser на отрытой акватории у острова Реймосар. 29 июня 2009.

Отдых семейных групп на побережье островов отмечается только в ночные часы, кормление прибрежной растительностью (молодые побеги тростника, вейников, камыша, ситников) – в ранние утренние часы, приблизительно с 4 до 8 ч. Выводки часто объединяются в группы из 25 семей и держатся на расстоянии 5-10 м друг от друга или совместно со стаями линяющих гусей. Почти ежегодно около одного из выводков можно наблюдать третью птицу-няньку, которая принимает активное участие в защите птенцов от крупных чаек. В 1995 и 2005 годах роли третьей птицы-няньки исполняли, соответственно, чёрная Branta ber-nicla и белощёкая B. leucopsis казарки. Подъём молодых серых гусей на крыло происходит в последней декаде июля – начале августа. До этого момента выживает 77.24% птенцов (n = 47). Общая успешность размножения составляет 47.13%.

Послебрачные миграции

Характерны только для неполовозрелых или неразмножающихся птиц, начинаются уже в первой половине мая, когда большинство молодых из прошлогодних выводков окончательно теряют связь с родителями и вливаются в стаи птиц 2-3-го года жизни. На Кургальском полуострове такие группы в первой декаде мая часто держатся в скоплениях арктических гусей и казарок в южной части побережья Нарвского залива и отлетают с ними в восточном направлении к началу второй декады мая. Вероятнее всего, эти птицы некоторое время кочуют, не залетая далее восточного Приладожья. Во всяком случае, на Кургальском полуострове, в Выборгском заливе, на Раковых озёрах, олонецких полях южной Карелии встречи небольших групп и одиночных особей серых гусей регистрируются в течение всего мая, т.е. во многом приурочены к послебрачным перемещениям этого вида (Коузов 2010, Bublichenko, Kozlov 1998; Buzun 2001; Iovchenko, Chuiko 2001; Zimin et al . 2001а,б, 2002). В июне, судя по всему, большая часть птиц начинает перемещаться в западных румбах к местам линьки. Об этом свидетельствуют и увеличение стай холостых птиц у Кургальско-го полуострова, и встречи групп серых гусей численностью 10-20 птиц на совершенно бескормных рифах и скалистых островках в центре Финского залива – Халикарти и Малом Соммерсе в середине июня 2006 года (данные из фондов лаборатории экологии и охраны птиц СПбГУ). Это были явно кратковременные остановки кочующих птиц в местах, не подходящих для длительного пребывания серых гусей.

Линька

В последнем десятилетии у Кургальского полуострова на линьку собиралось от 30 до 50 холостых серых гусей (Коузов 2009б)*. Линька полётного оперения происходит с конца июня до конца июля – первых чисел августа. Линяющие птицы, как и выводки, держатся на открытом взморье у наиболее дальних островов, где кормятся рдестами и обрывками нитчатых водорослей. На побережье островов они выходят не только в ранние утренние, но и вечерние часы. Размножающиеся птицы обычно линяют при выводках, но в 1996 и 2008 годах невдалеке от линников холостых птиц на Кургальском полуострове было отмечено по одному выводку, около которых в течение 6 и 10 дней отмечалось отсутствие одной из взрослых птиц. В 2009 году у острова Реймосар после 28 июня обе взрослые птицы, начавшие линьку полётного оперения, покинули выводок из 4 птенцов приблизительно месячного возраста и держались на более мористых участках в 200-500 м от птенцов.

Осенняя миграция

В середине XX века осенние миграции серого гуся в Ленинградской области шли широким фронтом в юго-западном направлении через долины рек с обширными пойменными лугами, крупные массивы верховых болот, где предмиграционные скопления начинали образовываться с конца первой декады августа. Наибольшая часть птиц пролетала в течение сентября с пиком во второй его половине, последние единичные стаи наблюдались до 7 октября (Мальчевский, Пукинский 1983, 2007).

В настоящее время на большей части Ленинградской области пролёт серого гуся из-за его крайней малочисленности почти не регистрируется, за исключением Кургальского полуострова, где, видимо, происходит концентрация не только птиц, размножающихся и линяющих в восточной части Финского залива, но и гусей, подлетающих из более северных и восточных районов. Предмиграционные скопления серых гусей на Кургальском полуострове начинают образовываться в последних числах июля – начале августа. Поднявшиеся на крыло выводки и закончившие линьку птицы объединяются в стаи из 50-80 птиц и держатся на луговых побережьях крупных бухт западного побережья полуострова. Максимальная численность этих скоплений (от 80 до 110 особей) наблюдается во второй декаде августа. В течение третьей декады августа – первой декады сентября серые гуси постепенно покидают эту территорию. Слабый транзитный пролёт в сторону Эстонии обычно происходит в середине сентября (Коузов 2009б). Подобное смещение пролёта на более ранние сроки объясняется, в первую очередь, существенным сокращением численности гусей, гнездящихся к северу от Ленинградской области, которые летят во второй половине периода миграции. Птицы из Ленинградской области в это время перемещаются в места массовых скоплений серых гусей на побережье и крупных островах западной Эстонии, где гуси держатся до середины октября и общее их количество в 1990-х годах достигало 9800-15700 особей (Leito et al . 2003). Сюда же к середине сентября перемещаются птицы, скапливающиеся в количестве до 5000 особей в юго-западной Финляндии в конце августа – начале сентября (Leito et al . 2003; Madsen et al . 1999).

Места зимовок

Данные возвратов эстонских и шведских птиц, принадлежащих к той же географической популяции, что и птицы из Ленинградской области, говорят о том, что основные места зимовок серых гусей находятся не в северной Германии и Нидерландах, как у гуменников Anser fabalis , белолобых гусей Anser albifrons и казарок Branta bernicla и B. leucopsis (Cramp, Simmons 1977), а в южной части центральной и восточной Европы. Часть птиц может отлетать ещё южнее, достигая африканского побережья Средиземного моря. Так из 11 возвратов колец эстонских птиц с зимовок 7 было получено из Австрии, 2 – из Венгрии, 2 – из Туниса (Delany et al . 2006; Kastepõld, Kabal 1982; Kastepõld, Kastepõld 1991; Kastepõld, Kastepõld 1992; Kumari, Jögi 1974). На Балканах в разные годы было обнаружено 6 серых гусей, окольцованных в Швеции (Нанкинов 1977).

Дисперсия молодых птиц

Несмотря на то, что большая часть молодых серых гусей прилетает на следующий год вместе с родителями к местам рождения, часть из них до достижения половой зрелости может совершать очень дальние перемещения за пределы ареалов своей географической популяции. Так, в 1964 году в Дарвиновском заповеднике обнаружены две птицы, окольцованные в 1962 году птенцами в Северном Причерноморье (Ас-кания-Нова). 2 серых гуся, окольцованные птенцами – один в 1987 году в Австрии (Бургенланд), другой в 1970 году в Югославии (Грабов-ница) – на следующий после мечения год оказались в Эстонии.

Перспективы восстановления численности серого гуся

Интенсивный рост численности серого гуся в Прибалтике (Kumari 1984; Leito et al . 2003; Madsen, Cracknell 1999) создаёт предпосылки для восстановления его гнездовых очагов в угодьях южного Прила-дожья и на наиболее крупных внутренних эвтрофных водоёмах Ленинградской области.

При планировании восстановительных мероприятий следует учитывать, что, с одной стороны, серый гусь – экологически пластичный вид с очень ранними сроками гнездования, с другой стороны, он очень чувствителен к фактору беспокойства в начале периода размножения. Молодые серые гуси могут держаться с родителями до возраста 10-16 месяцев, и половая зрелость у них наступает после 2-3 лет жизни (Cramp, Simmons 1977). На большей части своего ареала серый гусь избегает соседства с человеком, но в то же время, благодаря комплексу природоохранных мероприятий, в целом ряде стран, например в Германии, на водоёмах с сильными рекреационными нагрузками в тес- ном соседстве с человеком он гнездится с весьма высокой плотностью (Валюс 1972).

Для восстановления гнездящейся группировки серого гуся в Ленинградской области необходимо создание комплексной программы мероприятий. В неё должны входить три основных направления.

-

1) Создание кадастра угодий, уже заселённых серым гусем и наиболее подходящих для заселения им водно-болотных угодий. Создание на них режима максимального благоприятствования для серого гуся.

-

2) Проведение мероприятий по реинтродукции серого гуся на этих водоёмах.

-

3) Создание синантропных группировок серого гуся, приспособленных к гнездованию на водоёмах с высокой рекреационной нагрузкой.

В рамках создания режима максимального благоприятствования необходимо ужесточение режима охраны на всех ныне существующих особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и восстановление сети охотничьих заказников, в том числе и сезонных, в наиболее подходящих для гнездования серого гуся угодьях. В этих местах весенняя охота, любительский лов рыбы и посещения угодий людьми должны быть полностью запрещены. В конце зимнего периода и в начале весны в районах потенциальных гнездовых участков должны производиться интенсивные мероприятия по сокращению численности наземных хищников: лис, енотовидных собак, норок и бродячих собак.

При планировании реинтродукции в угодья искусственно разведённых птиц следует учитывать, что выпуск молодняка во второй половине лета малоэффективен. Вероятность выживания до следующей весны у этих птиц весьма низка (Валюс 1972), а выжившие особи, не имеющие каких-либо семейных связей, за последующие 2-3 года, скорее всего, совершат дальнюю дисперсию и осядут на первое гнездование в уже имеющихся очагах размножения вида. Наиболее перспективной была бы передержка птиц до формирования пар и возраста первого размножения. Высадка пар на гнездование в большие вольеры с искусственной подкормкой должна проводиться в угодьях ранней весной, а выпуск в природу выводков с родителями из вольер — через несколько дней после вылупления птенцов с сохранением на некоторое время искусственной подкормки. Вероятность выживания молодняка и возврата взрослых с молодыми прошлого года к месту первого успешного гнездования при такой методике должна быть существенно выше.

Синантропные гнездовые группировки серых гусей следует создавать на водоёмах парковой зоны Санкт-Петербурга и его ближайших пригородов. Основой таких группировок должны быть оседлые ручные особи с купированными крыльями, круглогодично живущие на искусственной подкормке на специально оборудованных парковых водоёмах.

На этих прудах для гнездования птиц необходимо создавать участки тростниковых зарослей и небольшие островки. Потомство таких птиц, как показывает опыт, обладает меньшим, по сравнению с исходно дикими птицами, порогом чувствительности к фактору беспокойства (Lorenz 1935, 1937; Schneidauer 1961, 1962). По мере роста таких группировок птицы будут постепенно расселяться на естественные водоёмы и окажутся способными существовать в достаточно близком соседстве с человеком.

Список литературы Серый гусь Anser anser в Ленинградской области

- Аумээс Л.Э. 2008. О гнездовании серого гуся Anser anser на морских островках западного побережья острова Сааремаа//Рус. орнитол. журн. 17 (440): 1409-1410.

- Аумээс Л.Э. 1972. О гнездовании серого гуся на морских островах около западного побережья о. Сааремаа//Гуси в СССР (Тр. межведомств. совещ.). Тарту: 20-26.

- Бианки В.Л. 2012. Список птиц, наблюдавшихся в тёплый период 1897-1913 годов в береговой полосе Петергофского уезда, между деревнями Лебяжья и Чёрная Лахта//Рус. орнитол. журн. 21 (778): 1739-1752.

- Бузун В.А., Мераускас П. 1993. Орнитологические находки в восточной части Финского залива//Рус. орнитол. журн. 2, 2: 253-259.

- Валюс М. 1972. Материалы по биологии серого гуся и его гибридов//Гуси в СССР (Тр. межведомств. совещ.). Тарту: 35-44.

- Васильева Н.А. 2002. Материалы по летней орнитофауне архипелага Сескар в восточной части Финского залива//Беркут 11, 1: 18-26.

- Гагинская А.Р., Смирнов О.П. 2006. Наблюдения за миграциями птиц весной 2003 года в среднем течении реки Свирь//Изучение динамики популяций мигрирующих птиц и тенденций их изменений на Северо-Западе России 5: 43-48.

- Иовченко Н.П., Носков Г.А., Гагинская А.Р, Рымкевич Т.А., Резвый С.П. 2002. Новые сведения об орнитофауне островов восточной части Финского залива//Птицы и млекопитающие Северо-Запада России (эколого-фаунистические исследования). СПб.: 99-120.

- Исаков Ю.А. 1972. Распространение и численность популяций серого гуся в СССР//Гуси в СССР (Тр. межведомств. совещ.). Тарту: 9-12.

- Кайгородов Д.Н., Вульф А.А. 1931. Опыт исследования хода весеннего пролёта гуся серого (Anser anser L.) в европейской части СССР//Тр. Лесотехн. акад. 1: 24-35.

- Коузов С.А. 2005. Адаптации к морским мелководьям у серых гусей (Anser anser), гнездящихся на Кургальском полуострове (восточная часть Финского залива)//Материалы 3-го Междунар. симп. «Гусеобразные Северной Евразии». СПб.: 162-163.

- Коузов С.А. 2009. Особенности биологии лебедя-шипуна и серого гуся на Кургальском полуострове//Казарка 12, 2: 85-113.

- Коузов С.А. 2009. Летне-осенние скопления и транзитные миграции водно-болотных птиц на Кургальском полуострове в 2007 г.//Изучение динамики популяций мигрирующих птиц и тенденций их изменений на Северо-Западе России 6: 71-87.

- Коузов С.А. 2010. Весенняя миграция водно-болотных птиц на Кургальском полуострове в 2008г.//Изучение динамики популяций мигрирующих птиц и тенденций их изменений на Северо-Западе России 8: 42-59.

- Коузов С.А., Кравчук А.В. 2010. Весенние наблюдения за миграциями и миграционными стоянками водно-болотных птиц на Берёзовых островах в 2009 году//Изучение динамики популяций мигрирующих птиц и тенденций их изменений на Северо-Западе России 8: 84-88.

- Кривенко В.Г. 1991. Водоплавающие птицы и их охрана. М.: 1-270.

- Кузнецов А.В., Бабушкин М.В. 2010. Основные места скоплений и трассы пролёта гусей на волжско-онежском участке пролётного пути//Изучение динамики популяций мигрирующих птиц и тенденций их изменений на Северо-Западе России 8: 39-41.

- Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана. Л., 1: 1-480.

- Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 2007. Лебеди, гуси и казарки в Ленинградской области//Рус. орнитол. журн. 16 (343): 141-156.

- Нанкинов Д.Н. 1977. О балканских зимовках пластинчатоклювых птиц из Прибалтики//Сообщ. Прибалт. комис. по изучению миграций птиц 10: 73-85.

- Нейфельдт И.А. 1958. Об орнитофауне Южной Карелии//Тр. Зоол. ин-та АН СССР 25: 183-254.

- Немцев В.В. 1956. Охотничье-промысловые водоплавающие птицы Рыбинского водохранилища и пути их хозяйственного освоения//Тр. Дарвиновского заповедника 3: 93-210.

- Носков Г.А., Зимин В.Б., Резвый С.П., Рымкевич Т.А., Лапшин Н.В., Головань В.И. 1981. Птицы Ладожского орнитологического стационара и его окрестностей//Экология птиц Приладожья. Л.: 3-86.

- Носков Г.А., Карчевский М.Ф., Конечная Г.Ю., Петрова Н.А., Рымкевич Т.А., Счастная Л.С. 2004. Заповедная природа Карельского перешейка. СПб: 1-312.

- Носков Г.А., Фёдоров В.А., Гагинская А.Р., Сагитов Р.А., Бузун В.А. 1993. Об орнитофауне островов восточной части Финского залива//Рус. орнитол. журн. 2, 2: 163-173.

- Онно С. 1972. Расселение серого гуся на морских островах Эстонии с 1958 по 1969 г.//Гуси в СССР (Тр. Межведомст. совещ.). Тарту: 28-34.

- Паакспуу В. 1972. Состояние поголовья серого гуся в Эстонии//Ресурсы водоплавающих птиц СССР: их воспроизводство и использование. М.: 50-52.

- Паакспуу В. 1972. Современное состояние популяции серого гуся в Матсалусском заливе//Гуси в СССР (Тр. Межведомств. совещ.). Тарту: 13-18.

- Птушенко Е.С. 1954. Подсемейство гусиные Anserinae//Птицы Советского Союза. М., 4: 255-344.

- Рымкевич Т.А., Чуйко В.П. 2006. Весенняя миграция птиц в окрестностях мыса Морьин Нос (юго-западное Приладожье)//Изучение динамики популяций мигрирующих птиц и тенденций их изменений на Северо-Западе России 5: 29-38.

- Afanasyeva G.A., Noskov G.A., Rymkevich T.A., Smirnov Ye.N. 2001. Bird migration in the north of the Neva bay of the Gulf of Finland in the spring of 1999//Study of Status and Trends of Migratory Bird Populations in Russia 3: 92-103.

- Bakkal S.N., Buzun V.A., Panteleev A.V. 2001. Spring migration in the southern part of Lake Ilmen (Novgorod region) in 1999//Study of the Status and Trends of Migratory Bird Population in Russia 3: 124-129.

- Bergman G. 1969. Linnut ja saamrisromme. Helsinki.

- Blomquist R., Tenovuo R. 1980. The nesting of the Greylag Goose (Anser anser) in the northwestern Archipelago Sea//Suomen Riista 28: 25-29.

- Bublichenko J.N., Kozlov I.L. 1998. Observations of waterfowl migration at the Koorgalsky Peninsula in April through May, 1997//Study of the Status and Trends of Migratory Bird Populations in Russia 2: 70-75.

- Buzun V.A. 2001. Report on the spring bird migration over the Vyborg Bay of the Baltic Sea in 1998//Study of Status and Trends of Migratory Bird Populations in Russia 3: 64-70.

- Cramp S., Simmons K.E.L. (eds.). 1977. The Birds of the Western Palearctic. Oxford Univ. Press, 1: 1-722.

- Delany S., Veen, J., Clark J.A. (eds). 2006. Urgent preliminary assessment of ornithological data relevant to the spread of Avian Influenza in Europe. Report to the European Commission.

- Gaginskaya A.R., Luleeva D.S., Noskov G.A., Rymkevich T.A., Fertikova K.P., Smirnov O.P. 2001. Spring bird migration in the Svir Bay of Lake Ladoga in 1999//Study of Status and Trends of Migratory Bird Populations in Russia 3: 45-50.

- Grenquist P. 1937. Studien über die Vogelfauna des Schärenhofkirchspiels Kökar, Aland//Acta soc. fauna et flora fenn. 62, 2.

- Grenquist P. 1942. Vogelbestandsaufnahten in der Meerzone des Schärenhofs Südwest-finlands//Ornis fenn. 19, 2: 45-61.

- Grenquist P. 1956. Onko merihankikantamme lisääntymässä//Suomen Riista 10: 87-94.

- Grenquist P. 1970. Status of the species of Wildfowl in Finland//Тр. Междунар. регионального совещ. по охране ресурсов водоплавающей дичи. М.: 83-87.

- Hilden O. 1987. Recent changes in the sea-bird populations of Finland//Водно-болотные угодья и водоплавающие птицы. Таллин: 74-83.

- Hortling I. 1921. Zur Ornis Südfinnlands//Acta soc. fauna et flora fenn. 52, 2: 1-84.

- Iovchenko N.P., Chuiko V.P. 2001. Bird migration at Lakes Rakovyye in the spring of 1999//Study of the Status and Trends of Migratory bird populations in Russia 3: 71-81.

- Iovchenko N.P., Ktitorov P.S., Chuiko V.P. 2002. Anseriformes fauna breeding at lakes Rakovyye: modern status and tendencies of changes in the 20th century//Study of the Status and Trends of Migratory bird populations in Russia 4: 44-60.

- Kastepõld T., Kabal R. 1982. Väljaspool Eestit NSV-d Rongastatud lindude taasleiud Eestis NSV-s 1956-1980. Tallinn: 1-85.

- Kastepõld E., Kastepõld T. 1991. Lindude Rŏngastamine Eestis aastail 1966-1979. Tallinn: 1-65.

- Kastepõld E., Kastepõld T. 1992. Väljaspool Eestit Rongastatud lindude taasleiud Eestis 1981-1990. Tallinn: 1-77.

- Kivirikko K.E. 1927. Suomen linnut, II. Porvoo: 1-568.

- Kumari E. 1937. Materjale Matsalu lahe linnustikust. Tartu.

- Kumari E. 1970. Changes of the bird fauna of the Matsalu bay from the last 100 years//Ornis fenn. 47, 2: 45-50.

- Kumari E. 1984. Recent developments in the greylag goose populations in the eastern part of the Baltic basin//Ardeola 31: 27-31.

- Kumari A., Jögi A. 1974. Lindude Rŏngastamine Eestis NSV-s aastail 1956-1967. Tartu: 1-68.

- Leibak E., Lilleleht V., Veroman H. (eds.) 1994. Birds of Estonia: Status, Distribution and Numbers. Tallinn: 1-287.

- Leito A. 1996. The status, number and distribution of geese (Anser sp., Branta sp.) in Estonia//Gibier Fauna Sauvage. Game Wildl. 13: 367-379.

- Leito A., Möls T., Mägi E., Kastepõld T. 2003. Autumn numbers and distribution staging greylag goose Anser anser in Estonia in 1990-1998//Proc. Estonian Acad. Sci. Biol. and Ecol. 52, 1: 26-39.

- Lentonen S. 1953. Lintuhavaintoja Vehkalahden ja Pyhtään pitäjistä//Ornis fenn. 30: 24-25.

- Lorenz K. 1935. Der Kumpan in der Umwelt des Vogels//J. Ornithol. 83, 2/3: 137-215, 289-413.

- Lorenz K. 1937. The companion in the bird’s world//Auk 54: 245-273.

- Madsen J., Cracknell G., Fox A.D. 1999. Goose Populations of Western Palaearctic. A Revue of Status and Distribution//Wetland Int. Publ. № 48.

- Noskov G.A., Rymkevich T.A., Smirnov O.P. 2002. Spring bird migration in the Southerrn Ladoga area//Study of the Status and Trends of Migratory bird populations in Russia 4: 29-43.

- Putkonen T.A. 1938. Havaintoja Lavansaaren ja Penninsaaren linnustosta//Ornis fenn. 15, 1: 32-46.

- Russov V. 1874. Ergebnisse einer ornithilogischen Reise durch die Ostseeprovinzen während der Sommermonate 1870//Sitzungsber d. Naturforscher-Gesselschaft zu Dorpat 3: 150-164.

- Schneidauer R. 1961. Note sur le comportement de loie cendree Anser anser//Gerfaut 51.

- Schneidauer R. 1962. Note sur le comportement et la morphologie Anser anser//Gerfaut 52: 610-625.

- Suomalainen H. 1937. Uber die Verbreitung der marinen Scharenvogel im Finnischen Meerbusen//Ornis fenn. 14, 1: 18-26.

- Zimin V.B., Artemyev A.V., Lapschin N.V. 2001a. Comparative characteristics of bird concentrations in the Olonets fields in the springs of 1997 and 1998//Study of the Status and Trends of Migratory bird populations in Russia 3: 7-18.

- Zimin V.B., Artemyev A.V., Lapschin N.V. 2001б. Study of geese aggregations and spring bird migration in the Olonets fields in 1999//Study of the Status and Trends of Migratory bird populations in Russia 3: 19-31.

- Zimin V.B., Artemyev A.V., Lapschin N.V. 2002. Survey of spring bird migrations and stopovers in the Olonets fields in Karelia//Study of the Status and Trends of Migratory bird populations in Russia 4: 7-17.