Северокавказский всадник на парных конях: истоки иконографии и семантика

Автор: Король Г.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 221, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327991

IDR: 14327991

Текст статьи Северокавказский всадник на парных конях: истоки иконографии и семантика

СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ВСАДНИК НА ПАРНЫХ КОНЯХ:

ИСТОКИ ИКОНОГРАФИИ И СЕМАНТИКА1

Среди северокавказских древностей известен могильник X-XI вв. Коло-совка, расположенный в гористой местности в районе поселка с одноименным названием на р. Фарс, левом притоке р. Лабы в Закубанье (Адыгея). Результаты обследования могильника и раскопок средневековых погребений частично опубликованы автором раскопок П.А. Дитлером (1961; 1985). Некоторые материалы были использованы в работах Н.Г. Ловпаче (1978; 1980), посвященных изучению художественной обработки металла Х-ХШ вв. Находки хранятся в Адыгейском республиканском краеведческом музее в Майкопе. Среди них есть бронзовые позолоченные ажурные подвески - украшения конской сбруи. Две такие подвески представляют изображения всадника на парных конях (одна чуть лучшей сохранности). Исследованию истоков иконографии и семантики этого сюжета и посвящена работа.

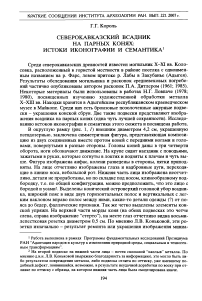

В округлую рамку (рис. 1,7) внешним диаметром 4,2 см, украшенную псевдозернью, заключена симметричная фигура, представляющая композицию из двух соединенных вместе протом коней с передними ногами и головами, повернутыми в разные стороны. Головы коней даны в три четверти оборота, ноги обозначают движение. На крупе сидит наездник с поводьями, зажатыми в руках, которые согнуты в локтях и подняты к плечам и чуть выше. Фигура изображена анфас, колени разведены в стороны, пятки приподняты. На лице отчетливо изображены глаза и надбровные дуги, переходящие в линию носа, небольшой рот. Нижняя часть лица изображена неотчетливо, детали не проработаны, но по складке под носом, клинообразному подбородку, т.е. по общей конфигурации, можно предположить, что это лицо с бородой и усами2. Выделены конический островерхий головной убор всадника, широкий пояс в виде двух горизонтальных полос и вертикальных с легким наклоном вправо полос между ними, какие-то детали одежды (?) от пояса до бедер, фаллические признаки. Так же четко выделены элементы конской упряжи. На верхней части морды коня (на обеих подвесках это четче слева, справа изображение “стерто”), на месте глаз отчетливо видна восьмилепестковая розетка диаметром 0,5 см. По мнению Л.В. Коньковой, эти розетки изначально - результат ремонта или украшения изображения миниа-

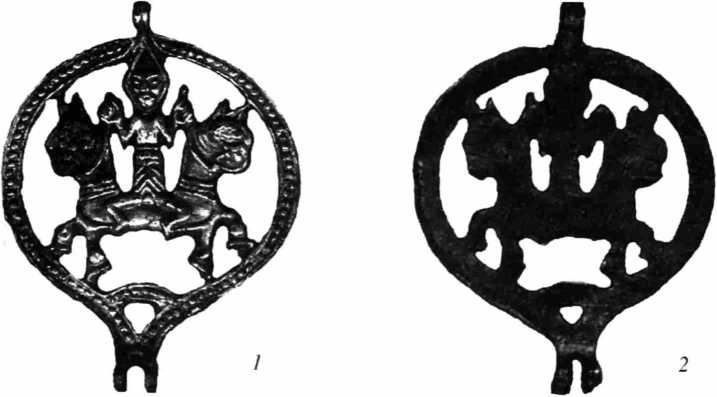

Рис. 1. Сюжет “Всадник на парных протомах коней”

1,2- сбруйная подвеска из могильника Колосовка (бронза, позолота): 3 - бляха из Грузии (бронза) (по: МАК. Табл. CXXXIV. 4); 4 - фигурка из Закавказья (бронза) (по: Погребова. 1984. Табл. XVI, /); 5 - фигурка из Нуристана (бронза) (по: Погребова. 1984. Табл. XVI, 2): 6 - псалий из Нуристана (бронза) (по: SPA. PL. 27А); 7 - удила из Нуристана (бронза) (по: Древности... 1992. № 234)

тюрной художественной отдельной заклепкой или бляшкой, возможно, при отливке изделия по оттиску образца с доработкой в процессе изготовления. Рассматриваемые экземпляры могут быть также отливкой по оттиску уже отремонтированного или украшенного изделия3. В итоге получено “изображение” розетки. Подобные художественные заклепки такого же диаметра с орнаментированными головками в виде многолепестковой розетки известны в качестве креплений-украшений фигурных начельника и сбруйной бляхи из могильника Х-ХП вв. Андреевская Щель под Анапой (Армарчук, Но-вичихин, 2004. Рис. 1, 3; 2, 1; Конькова, 2004. Рис. 3, 7). Аналогичные отдельные украшения такого же размера есть и среди находок в Колосовке Щит-лер, 1985. Табл. IV, 28, 29).

Опубликовавший прорисовку подвески Н.Г. Ловпаче (1978. Рис. 4, а) справедливо отметил композиционное сходство с известной бронзовой ажурной бляхой из Грузии (рис. 1,3), на которой - парные протомы коней-оленей с восседающим посредине женским божеством со спущенными вниз ногами и поднятыми вверх руками, касающимися рогов животного (выделены половые признаки фигуры и рельефный ободок пояса). По аналогиям из раскопок закавказские ажурные бляхи датируются П в. до н.э. - II в. н.э., подобный сюжет известен, по-видимому, в единственном экземпляре (Техов, 1969. С. 59, 60; Пчелина, 1968. С. 146, 147). М.Ш. Хидашели, исследовавший художественную бронзу античной Грузии, обратил внимание на поразительное сходство этой ажурной бляхи с отдельными бронзовыми изделиями более раннего времени из Нуристана (Иран), предположив общую древнюю мифологическую основу, относящуюся к воззрениям о женском божестве -покровительнице животных и плодородия (Хидашели, 1970. С. ИЗ, 114; Khidasheli, 1974. S. 360, 361).

Ф. Ганчар, обосновывая мнение о близости одновременных культур Кавказа и Луристана, привлек две одинаковые бронзовые статуэтки из Закавказья, изображающие женскую фигуру анфас, восседающую (ноги спущены вниз) на парных протомах коней (Hancar, 1934. Abb. 31). Для нас в этих статуэтках интересны, помимо самой композиции, такие детали, как рельефный пояс фигурки и тщательная передача убранства коней (рис. 1, 4). Подобная статуэтка, но без тщательной проработки деталей, известна из Луристана (рис. 1, 5). Все три фигурки подробно описаны М.Н. Погребовой (1984. С. 136). В такой композиции изображались и мужские фигуры в коллекции луристанских бронз. Например, фигуры на псалиях удил. Один вариант (рис. 1,6)- восседающая на парных протомах быков фигура анфас

(ноги не изображены или плохо различимы) с рельефным фаллосом. Другой (рис. 1,7)- по-видимому, мужская фигурка, изображена по пояс, руками человек держит коней за гривы или узду (?), на голове персонажа конический островерхий головной убор.

По мнению М.Н. Погребовой, мотив “двуглавого животного” особенное развитие, с разнообразием и художественной законченностью вариантов, получил в культуре луристанских бронз УШ-VI вв. до н.э. Ею же подробнейшим образом рассмотрены как вопросы общей датировки луристанских бронз, так и мотив “двуглавого животного”, т.е. парных протом животных, в том числе с изображением божества между ними - схема, характерная (!) для луристанского искусства, - как в искусстве Закавказья, так и Ирана (Погре-бова, 1977. С. 20, 21; 1984. С. 131-145, 164-167). Ею привлечена и прекрасная иллюстративная подборка Б.А. Литвинского, включающая всадников и всадниц на “двуглавых конях” (Луристан, Закавказье), “спаренных протом коней” и других животных (Луристан, Средняя Азия, этруски), сарматские знаки и их аналогии, в том числе в русском орнаменте, солнечные колесницы, в том числе с протомами коней, с восседающим на них божеством в росписи, резьбе по камню в индийском искусстве рубежа эр - начала I тыс. н.э.

К этой подборке ярких примеров можно добавить известную бляху из Александропольского кургана скифской эпохи (Украина) с изображением анфас крылатой богини, восседающей (со спущенными вниз ногами) на парных протомах животных с передними ногами и головами, повернутыми в разные стороны (Артамонов, 1961. Рис. 17). Мотив солнечной колесницы (о культе небесных и солнечных богов и образе конной колесницы подробнее см.: Кузьмина, 1977. С. 40, 41) с восседающим божеством в средневековом искусстве Византии представлен сюжетом, в котором на колеснице восседает божественный император-триумфатор (Банк, 1978. Рис. 7), или же широко распространенным сюжетом “Вознесение Александра Македонского” с грифонами, обращенными в разные стороны (головы их чаще повернуты к центральному персонажу) (Даркевич, 1975. С. 154—159, рис. 227 и др.).

Б.А. Литвинский, исследуя истоки культа божественных близнецов у народов Средней Азии, обратил внимание и на широкое распространение мотива обращенных в разные стороны протом коней в тагарском и таштык-ском искусстве Южной Сибири (середина I тыс. до н.э. - середина I тыс. н.э.) (Литвинский, 1978. С. 116-118. Табл. 26-33)4. Кроме того, этот мотив, в том числе изображение животных с передними ногами, впоследствии исчезнувший, хорошо известен и в раннесредневековой южносибирской культуре ча-атас VI - середины IX в. (Кызласов, Король, 1990. Табл. XVII, 11-20}.

Отмечу широкое распространение в средневековье, начиная с середины I тыс. н.э., обращенных в разные стороны протом коней, в том числе с передними ногами (IV-V вв.), в Прикамье, на Южном Урале, на севере Европейской части России и в Среднем Поволжье. В X-XI вв. появляются подвески с изображением человеческой личины на петле между протомами коней (Голубева, 1966. Рис. 5, 7, 9; 1979. Рис. 22. Табл. 17-20 и др.; Оборин, 1970. С. 15-20; 1976. Рис. 366, 37 и др.; Казаков, 1992. С. 178, рис. 22, 6, 7 и др.; Иванова, Куликов, 2000. Рис. 57-60 и др.; Крыласова, 2001. С. 61, 63 и др.). Мотив всадника на протомах коней или на конях, соединенных корпусами, хорошо сохранился в русской народной вышивке (Маслова, 1978. Рис. 56а, в; 64).

Коньковые привески (парные протомы) известны в раннесредневековой культуре Хазарского каганата как импорт из регионов с финно-угорским населением и как элемент особой группы салтовских древностей, возможно имеющей тюркский компонент в своем составе. По мнению В.Е. Флёровой, этот тип амулетов на Северном Кавказе не фиксируется, и “связывать его с аланским компонентом, вероятно, не следует” (Флёрова, 2001. С. 43-47). Отмечу все же известные мне коньковые привески из Северо-Восточного Причерноморья VIIILX вв. (Крым..., 2003. Табл. 64, 7; 88, 42-44) и находку позднеаланского времени из Змейской (Археологические раскопки..., 1961. Табл. XI, 4) - сбруйную застежку с птичьими протомами5. Собственно сал-товские “двуглавые коньки”, по мнению В.Е. Флёровой, являются парными протомами верблюдов или птиц. Происхождение их, как и амулетов с соколиными головками, она связывает с двуглавыми антропозооморфными фибулами VI-VII вв., известными в Поднепровье и Крыму6. Некоторые из них с изображением Великой богини с протомами животных или птиц, обращенных головками к центру, наводят на мысль о древнем прототипе этого сюжета, известном по луристанским бронзовым навершиям из двух и более ярусов вытянутой вверх композиции (SPA. Pl. 45А-С; Древности..., 1992. №281, 282). Таким образом, мотив парных протом как таковой (в разных вариациях) привел опять к луристанской бронзе.

Вернемся к сюжету из Колосовки и отметим стилистические черты, в которых косвенно проявлены элементы, восходящие к переднеазиатскому искусству. Это: 1) ажурность; 2) включение смысловой композиции в замкнутое пространство, в том числе круг; 3) сама композиция - парные протомы коней с повернутыми в разные стороны головами и антропоморфная фигура между ними; 4) композиция отдельными симметричными точками соприкасается с окаймляющей пространство рамкой (кругом); 5) детали изображения: на человеческой фигуре - пояс и выделенные половые признаки, на конях - украшение упряжи.

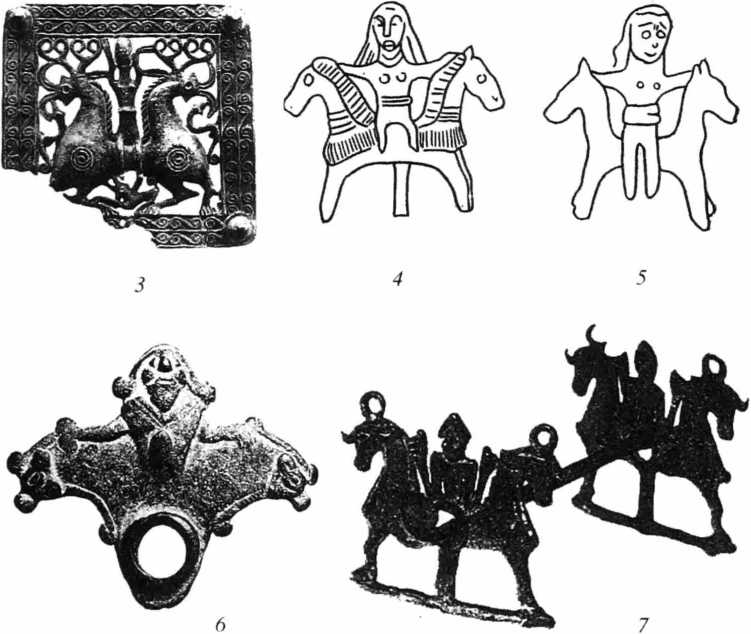

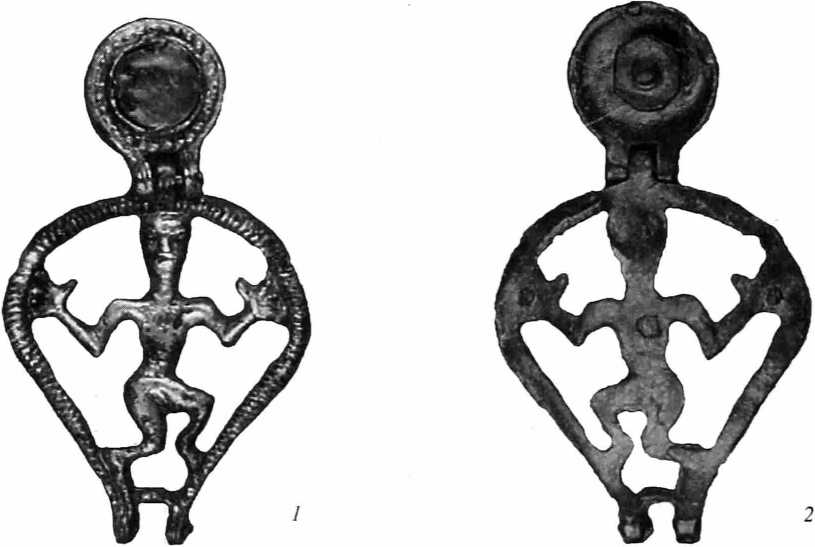

Что касается первой, второй, четвертой позиций и элементов антропоморфной фигуры пятой, то следует вспомнить хорошо известные средневековые северокавказские амулеты. В раннем средневековье были распространены амулеты в виде обнаженных мужских фигурок, иногда заключенных в круг или овал (Ковалевская, 1983. Рис. 1, 10-16, 78), в том числе с прямым длинным мечом у пояса (МАК. Табл. IV, 13\ В X—ХТП вв. такие изделия с “пляшущими” фигурками (ноги согнуты в коленях и повернуты в одну сторону) в рамках грушевидной формы (рис. 2, 7) известны из Колосовки и Змейской. Отмечены особенности стиля этих фигурок: “Прежде всего, это оголенность фигур, согнутые в локтевых суставах руки, широко растопыренные пальцы, поясная повязка, фаллические признаки... амулет на шее” (Дитлер, 1961. С. 150-153; МАК. Табл. СХХХ, 8)7. В стилистических деталях изображений можно увидеть отдаленные реплики, напоминающие луристан-ские ажурные изделия первой половины I тыс. до н.э.

Среди разных антропозооморфных луристанских композиций, центром которых являются антропоморфные фигуры с согнутыми в локтях, поднятыми или разведенными и поднятыми руками, касающимися рамки (SPA. Pl. 41 А, С, D), есть два интересных для нас предмета. Один - навершие-“штандарт”, в круг которого вписаны четыре пляшущие, одетые и опоясанные фигурки, взявшиеся за руки (прорисовка одной из них: рис. 2, 3\ Другой - сбруйное кольцо с вписанной в него стоящей на прямых ногах богиней с рогами (SPA. Pl. 58Е). Особо выделенный на ней пояс практически аналогичен поясу всадника из Колосовки, а грудь выделена кружочками, как на амулетах с Северного Кавказа, руки разведены почти так же, как у “пляшущих” фигурок из Колосовки и Змейской.

Таким образом, и эта группа средневековых предметов сохраняет отдельные черты, хотя и с измененными деталями, древнего переднеазиатского стиля. Напомним, что В.А. Кузнецов на материалах роскошно декорированного металла из Змейского могильника выделил в фигурных изображениях декора три стилевые линии - кавказскую; пережитки скифского звериного стиля; переднеазиатскую (Археологические раскопки..., 1961. С. 132). К этому добавим наблюдения, сделанные при исследовании антропоморфных бронзовых фигур сарматского времени. В качестве сарматских (иранских) элементов их оформления среди прочих выделены: сопровождение обнаженного персонажа одним предметом костюма (это может быть головной убор или пояс), специфическое положение ног в “позе всадника” (Яценко, 2001). В колосовских подвесках (со всадником и танцором) присутствуют эти элементы, хотя их сочетание и стилистика изображений отличаются от сарматских памятников.

Предложенные наблюдения подчеркивают глубину истоков средневековых сюжетов, уходящих корнями в переднеазиатское искусство I тыс. до н.э.

Рис. 2. Сюжет “Пляшущий человек”

1,2 - сбруйная подвеска из могильника Колосовка (бронза, позолота); 3 — деталь композиции навершия из Луристана (бронза) (прорисовка автора по: SPA. Pl. 42)

и сохраняющих отдельные стилистические особенности его иконографии. Промежуточными ступенями было искусство Кавказа I тыс. до н.э. - первой половины I тыс. н.э. Щчелина, 1969; Техов, 1969; и др.) и, вероятно, первоначальные неизвестные нам образцы, послужившие основой для создания рассмотренных ажурных сбруйных подвесок. Такие глубинные корни, по-види-мому, подпитывались и общими или очень близкими воззрениями, имеющими часто общечеловеческое распространение.

Вернемся к мотиву парных протом коней, в том числе в сочетании с антропоморфной фигурой в центре, и обратимся к его возможной семантике.

Многие исследователи приводят наблюдения по этому вопросу на материалах культур разных народов от древности до современности. Они единодушны в том, что мотив отражает древний и повсеместно распространенный близнечный культ и связанный с ним культ диоскуровой триады (небесные братья-близнецы и дочь Солнца). В индоевропейской культурной традиции символом близнецов являются кони. Последние (или олени у многих народов) — символ солнца. Сочетание этих фигур с кругом, считающимся у большинства народов солярным или лунарным (астральным) символом, усиливает семантическую значимость всей композиции. Изображение антропоморфной фигуры между протомами коней, да к тому же с подчеркнутыми первичными половыми признаками, рассматривается как образ бога или богини, покровителей животных и плодородия (парные протомы как символ близнецов, двойного плода, сами символизируют плодородие и изобилие)8. На подвеске из Колосовки, сохранившей на морде коней восьмилепестковую розетку (о происхождении которой сказано выше), символика связи с солнцем и плодородием дополнительно подчеркнута этой деталью, что является оригинальным дополнением. Оголенность фигур носит языческий характер. Предполагается, что, возможно, фигуры нагих мужчин с изображением отдельных деталей одежды были “шаманскими онгонами” и несли большую смысловую нагрузку или изображали языческих жрецов и связаны с архаическим фаллическим культом плодородия (Кузнецов, 1984. С. 181, 186).

В культурах разных народов “двуглавые” животные, птицы воспринимаются охранителями. Предметы с такими изображениями считались культовыми и магическими, служили амулетами-оберегами, которые должны были обеспечить владельцу защиту, благополучие, возможность исцеления от болезни. Коньковые подвески у финно-угорских народов были принадлежностью исключительно женского костюма. У этих народов, у русских Севера они связывались и с магией плодородия. У народов Северного Кавказа в вышивке, ювелирных изделиях, т.е. предметах широкого использования, также хорошо известен мотив “парных животных, обращенных в разные стороны”. Такие изображения являлись оберегами от враждебных сил (см., например: Голубева, 1966. С. 80; 1979. С. 6, 44, 53, 62; Галкин, 1978. С. 226-229; Марковин, 1988. С. 120; Иванов, Топоров, 1994а. С. 154; Денисова, 2001. С. 84, 85; Рыжакова, 2002. С. 76-81).

Таким образом, на примере сюжета с всадником на парных конях и привлеченного изображения “пляшущей” человеческой фигурки на сбруйных подвесках из могильника Колосовка X-XI вв. (Адыгея) удалось проследить древность самих сюжетов, уходящих корнями в переднеазиатское искусство и его мифологию. Древность смысловой значимости (семантики) сюжетов вряд ли осознавалась в средневековье. На Кавказе были свои мифоэпические предания и сказания, отражающие как воззрения местного населения, так и инородные влияния в разные исторические эпохи. Восприятие таких сюжетов, известное по этнографическим материалам, скорее всего, было наиболее распространенным и в средневековый период. Кроме того, выявлено сохранение отдельных иконографических деталей, очень близких древним образцам, при, разумеется, совершенно другом общем художественном стиле изделий, соответствующем своей эпохе. Такие сохраняющиеся через века детали декора, несмотря на периодическую смену преобладающих художественных стилей, подтверждают способность декоративного искусства накапливать во времени самые “консервативные” элементы, которые, по-видимому, имели первоначально особое ритуально-магическое или идентификационное (опознавательное) значение. Они и служат “следами”, по которым можно выяснить истоки изобразительных особенностей более позднего искусства.

Список литературы Северокавказский всадник на парных конях: истоки иконографии и семантика

- Айбабин А.И., 2003. Степь и Юго-Западный Крым//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья: IV-XIII века. М. (Археология.)

- Армарчук Е.А., Новичихин А.М., 2004. Украшения конской упряжи X-XII вв. из могильника «Андреевская щель»//КСИА. Вып. 216.

- Артамонов. М.И., 1961. Антропоморфные божества в религии скифов//АСГЭ. Вып. 2.

- АР -Археологические раскопки в районе Змейской Северной Осетии, 1961. Орджоникидзе.

- Банк А.В., 1978. Прикладное искусство Византии IX-XII вв. М.

- Вадецкая Э.Б., 1999. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб.

- Гавритухин И.О., Обломский А.М., 1996. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. М.

- Галкин Л.Л., 1978. Символика джучидских монет//Проблемы советской археологии. М.

- Голан А., 1994. Миф и символ. М.

- Голубева Л.А., 1966. Коньковые подвески Верхнего Прикамья//СА. № 3.

- Голубева Л.А., 1979. Зооморфные украшения финно-угров//САИ. Вып. Е1-59.

- Грибова Л.С., 1975. Пермский звериный стиль. М.

- Даркевич В.П., 1975. Светское искусство Византии. Произведения византийского художественного ремесла в Восточной Европе X-XIII века. М.

- Денисова И.М., 2001. Прялки зоо-орнитоморфного типа в контексте этнической истории Русского Севера//ЭО. № 2.

- Дитлер П.А., 1961. Могильники в районе поселка Колосовка на реке Фарс//Сборник материалов по археологии Адыгеи. Майкоп. Т. II.

- Дитлер П.А., 1985. Могильник Колосовка № 1//Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп.

- Древности страны Луров: Каталог выставки, 1992. СПб.

- Иванов В.В., 1978. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М.

- Иванов В.В., Топоров В.Н., 1994а. Балтийская мифология//МНМ. Т. 1. М.

- Иванов В.В., Топоров В.Н., 1994б. Индоевропейская мифология//МНМ. Т. 1. М.

- Иванова М.Г., Куликов К.И., 2000. Древнее искусство Удмуртии. Ижевск.

- Казаков Е.П., 1992. Культура ранней Волжской Болгарии. М.

- Ковалевская В.Б., 1983. Антропоморфные амулеты VI-IX вв. на Северном Кавказе//КСИА. Вып. 176.

- Конькова Л.В., 2004. Состав металла и технология изготовления украшений конской сбруи из могильника «Андреевская щель»//КСИА. Вып. 216.

- Крыласова Н.Б., 2001. История прикамского костюма. Пермь.

- Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья: IV-XIII века. М., 2003. (Археология.)

- Кузнецов В.А., 1984. Очерки истории алан. Орджоникидзе.

- Кузьмина Е.Е., 1977. Распространение коневодства и культа коня у ираноязычных племен Средней Азии и других народов Старого Света//Средняя Азия в древности и средневековье. М.

- Кызласов Л.Р., Король Г.Г., 1990. Декоративное искусство средневековых хакасов как исторический источник. М.

- Литвинский Б.А., 1978. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы. М.

- Ловпаче Н.Г., 1978. Художественная обработка металла у адыгов (X-XIII вв.)//Культура и быт адыгов. Майкоп. Вып. II.

- Ловпаче Н.Г., 1980. Изображение зверей в торевтике адыгов//Культура и быт адыгов. Майкоп. Вып. III.

- Марковин В.И., 1988. К методике изучения смыслового содержания средневековых петроглифов Северного Кавказа//Методика исследования и интерпретация археологических материалов Северного Кавказа. Орджоникидзе.

- Маслова Г.С., 1978. Орнамент русской народной вышивки. М.

- МАК -Материалы по археологии Кавказа, 1900. СПб. Вып. VIII.

- Оборин В.А., 1970. Этнические особенности средневековых памятников Верхнего Прикамья//ВАУ. Свердловск. Вып. 9.

- Оборин В.А., 1976. Древнее искусство народов Прикамья. Пермский звериный стиль. Пермь.

- Погребова М.Н., 1977. Иран и Закавказье в раннем железном веке. М.

- Погребова М.Н., 1984. Закавказье и его связи с Передней Азией в скифское время. М.

- Пчелина Е.Г., 1969 (1968). Погребальные комплексы из Сохта, Урсдзуар и Рук Юго-Осетии//Изв. Юго-Осетинского НИИ. Цхинвали. Вып. XV.

- Ремпель Л.И., 1987. Цепь времен. Вековые образы и бродячие сюжеты в традиционном искусстве Средней Азии. Ташкент.

- Рыбаков Б.А., 1987. Язычество Древней Руси. М.

- Рыжакова С.И., 2002. Язык орнамента в латышской культуре. М.

- Семашкевич В.Э., 2000. К проблеме семантики загадочных предметов тагарской культуры//Мировоззрение. Археология. Ритуал. Культура. СПб.

- Техов Б.В., 1969. Об ажурных поясных пряжках из Юго-Осетии//СА. № 4.

- Флёрова В.Е., 2001. Образы и сюжеты мифологии Хазарии. М.

- Хидашели М.Ш., 1970. Некоторые религиозно-культовые параллели между Кавказом и Луристаном. Резюме//Кавказско-ближневосточный сборник. Тбилиси. Вып. III.

- Яценко С.А., 1992. О преемственности мифологических образов ранних и средневековых аланов//Проблемы этнографии осетин. Владикавказ. Вып. 2.

- Яценко С.А., 2001. Культурные контакты финно-угорских и иранских народов древности//Этнокультурные доминанты в культуре и искусстве народов Урало-Поволжья. Ижевск.

- Bálint C., 1992. Kontakte zwishen Iran, Byzanz und der Steppe. Das Grab von Űc Tepe (Sowj. Azerbajdžan) und der beschlagverzierte Gűrtel im 6. und 7. jahrhundert//Awarenforschungen. Wien. Bd. 1.

- Dussand R., 1949. Anciens bronzes du Louristan et cultes Iraniens//Syria. Vol. XXVI. Fasc. 3-4. Paris.

- Goldman B., 1961. Some aspects of the animal deity: Luristan, Tibet, and Italy//Ars Orientalis. IV.

- Hančar F., 1934. Kaukasus-Luristan//Eurasia Septentrionalis Antiqua. Vol. IX. Helsinki.

- Khidasheli M. Sh., 1974. Mythological motifs on the bronze articles of the Caucasus and Luristan//Acta antiqua. Vol. XXII. Fasc. 1-4. Budapest.

- SPA -A Survey of Persian Art. Vol. 7, 1964-1965. Tokyo.