Сезонная адаптация фотосинтетического пигментного комплекса сосны обыкновенной с разным типом апофиза семенных чешуй в условиях постоянного избыточного увлажнения почв северной тайги

Автор: Тарханов С.Н., Пинаевская Е.А., Аганина Ю.Е., Пахов А.С.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы адаптивных изменений содержания хлорофиллов и каротиноидов в хвое у форм сосны обыкновенной с «плоским» (f. plana Christ) и «выпуклым» (f. gibba Christ) типом апофиза семенных чешуй в сосняках кустарничково-сфагновых в устье Северной Двины. Показано, что жаркая и сухая погода в июле 2018 г. оказала отрицательное влияние на синтез зеленых пигментов в хвое как у сосны с «плоским», так и с «выпуклым» типом апофиза, что может быть связано с депрессией фотоассимиляции в этих условиях. Благоприятный температурный режим осенью 2014 г. и в 2018 г. способствовал накоплению зеленых пигментов в хвое деревьев разных форм. При среднемесячной температуре воздуха в июне-июле 2014 г., близкой к средним многолетним показателям, осеннее повышение общего содержания зеленых пигментов было менее значительно по сравнению с 2018 г. Увеличение величины соотношения хлорофиллов a и b в хвое текущего года в августе-сентябре 2018 г. свидетельствует о негативном воздействии факторов внешней среды на светособирающие комплексы (ССК) хлоропластов хвои сосны в условиях постоянного избыточного увлажнения почв. Содержание хлорофилла a, сумма хлорофиллов a и b и общее содержание фотосинтетических пигментов в хвое в конце вегетационных периодов 2014 и 2018 г. у формы с «выпуклым» апофизом существенно больше по сравнению с формой с «плоским» апофизом. У сосны с разным типом апофиза выявлено существенное снижение содержания хлорофилла a, суммы хлорофиллов a и b и общего содержания фотосинтетических пигментов в хвое вновь образованных побегов при значительном понижении температуры воздуха в ноябре (до -1 °С) по сравнению с октябрем, что способствует уменьшению поглощенной солнечной энергии перед перезимовкой. Как у формы с «плоским», так и с «выпуклым» типом апофиза содержание каротиноидов резко возрастает в конце сентября и октябре-ноябре по сравнению с другими месяцами. Перед зимой их доля по отношению к зеленым пигментам максимальна, что приводит к усилению защитных реакций деревьевэтих форм в условиях сезонного климата.

Pinus sylvestris l., формы с «плоским» и «выпуклым» апофизом, хвоя вновь образованных побегов, фотосинтетические пигменты (хлорофиллы a и b, каротиноиды), сезонная динамика, постоянное избыточное увлажнение почв

Короткий адрес: https://sciup.org/143183213

IDR: 143183213 | УДК: 631.524.8:582.475.4 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2024.3.01

Текст научной статьи Сезонная адаптация фотосинтетического пигментного комплекса сосны обыкновенной с разным типом апофиза семенных чешуй в условиях постоянного избыточного увлажнения почв северной тайги

Растения используют ряд стратегий для адаптации метаболизма к изменению условий внешней среды. Амплитуда варьирования метаболических признаков зависит от экстремальности воздействия факторов [1]. Изменение соотношения форм пигментов позволяет оценить адаптационные возможности растений [2]. Содержание и соотношения хлорофиллов и каротиноидов зависят от вида, жизненной формы, принадлежности к географической и эколого-ценотической группам [3]. Пигментный состав хвои в довольно высокой степени наследственно обусловлен [1, 4, 5]. Наиболее надежными морфологическими маркерами наследственных форм у древесных растений являются признаки генеративных органов. Они обладают низкими уровнями экологической и географической изменчивости, стабильны во всех метамерах кроны деревьев и во времени [1, 6–9]. Считается, что в этом случае в процессе онтогенеза признак независим по отношению к формирующим его условиям, а развитие его

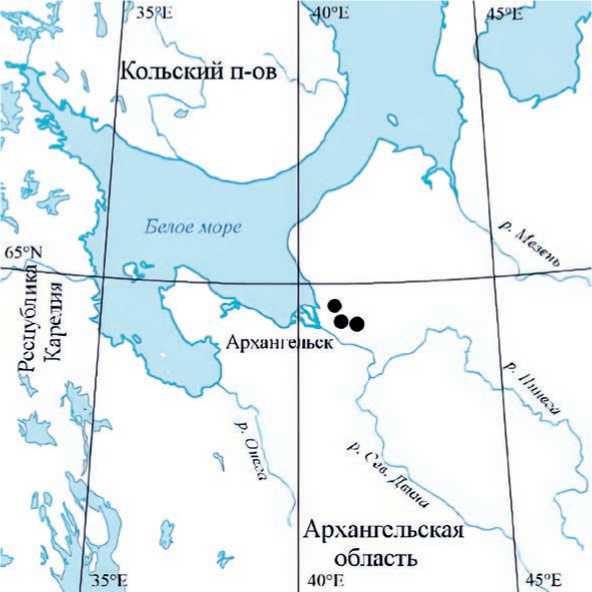

Рис. 1. Карта-схема районов исследований

определяется преимущественно генотипом особи [10]. Этот подход широко применяется в последние годы в исследованиях фенотипической структуры популяций хвойных видов. К числу альтернативных дискретных вариаций морфологических признаков (присутствие особей только одной вариации признака) у видов семейства Pinaceae можно отнести тип развития семенных чешуй шишек [4].

Цель работы – изучение сезонной динамики показателей фотосинтетического пигментного комплекса у форм сосны обыкновенной с разным типом апофиза семенных чешуй в условиях избыточного увлажнения почвы.

Объекты и методы исследований

Исследования проведены в северотаежных разновозрастных сосняках кустарничково-сфагновых в устье Северной Двины (рис. 1). Почвы представлены сфагновым или пушице-сфагновым торфом с низкой степенью разложения.

Эти почвы имеют сильнокислую реакцию среды (рН солевой суспензии 2,6–3,2), высокую обменную и гидролитическую кислотность, очень низкую степень насыщенности основаниями (11–14%). Содержание золы в верхнем торфе составляет 2–4%. Торф верхних горизонтов характеризуется низкой объемной массой, высокой полевой влажностью, близкой к полной влагоемкости (90–94%) [11]. В сосняках такого типа большую часть теплого периода уровень почвенно-грунтовых вод находится в непосредственной близости от поверхности почвы и только эпизодически, после длительных сухих периодов, снижается до 25–30 см. Средняя продолжительность подтопления верхнего 10-сантиметрового слоя почвы составляет 64 сут [12].

Лесоводственно-геоботаническое описание и определение таксационных показателей древостоев осуществляли общепринятыми методами [11, 13–15]. Состав древостоя – 10С, средний возраст – 100 лет, средняя высота – 10 м, средний диаметр ствола – 11 см, сомкнутость крон – 0,4, класс бонитета – Va. Подрост представлен сосной, а подлесок – карликовой березой. Травяно-кустарничковый ярус характеризуется преобладанием багульника, клюквы, кассандры, подбела, голубики. Из трав иногда встречается пушица, морошка. Моховой покров представлен сфагновыми мхами.

Объекты исследований – деревья сосны обыкновенной двух форм, выделенных по типу апофиза семенных чешуй («выпуклого» – f. gibba Christ и «плоского» – f. plana Christ). Для определения содержания фотосинтетических пигментов у одних и тех же 10 деревьев каждой формы в 2014 г. отбирали образцы однолетней хвои и в 2018 г. – хвои текущего года. В лабораторных условиях спектрофотометрическим методом (с использованием спектрофотометра NanoDrop 2000C) устанавливали содержание в хвое фотосинтетических пигментов [16]. Долю хлорофиллов в светособирающем комплексе (ССК) рассчитывали по формуле [17]: [(1,2 хл b + хл b) / Σ(хл a + хл b)].

Результаты и обсуждение

В результате наблюдений, проведенных в вегетационный период 2014 г., установлено, что у форм с разным типом апофиза семенных чешуй содержание в однолетней хвое хлорофиллов а и b , а также каротиноидов в сентябре

0,4 X b

0,3

Il

«Плоский» тип

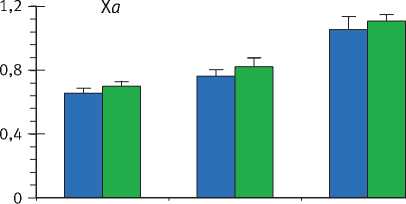

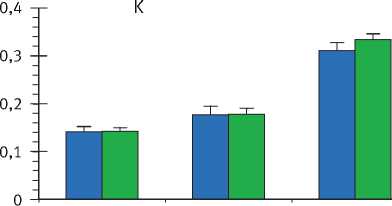

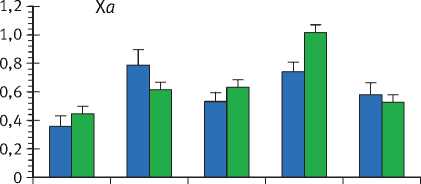

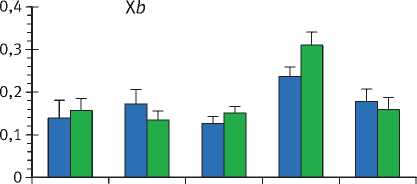

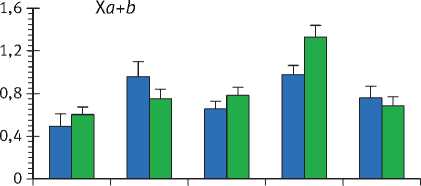

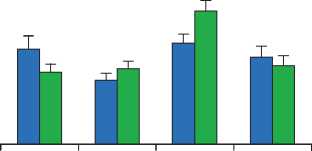

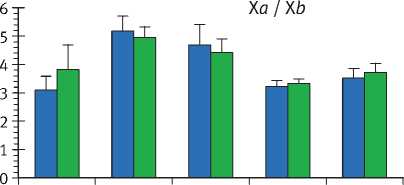

Рис. 2. Сезонная динамика содержания фотосинтетических пигментов (среднее значение с ошибкой) в хвое у форм сосны с разным типом апофиза (наблюдения 2014 г.): Х a , Х b – содержание хлорофиллов a и b , мг • г-1 сухой массы; К – содержание каротиноидов, мг • г-1 сухой массы; ССК – доля хлорофиллов светособирающего комплекса; I.06…III.09 – декада месяца

I.06 II.07 III.09

■ «Выпуклый» тип

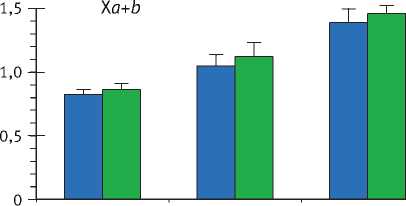

было значительно выше, чем в июне и июле ( t = 2,30–13,00; t 0,05 = 2,26) (рис. 2). Доля хлорофиллов ССК у обеих форм в июле и сентябре значительно повысилась (52–56%) по сравнению с июнем (41–45%) ( t = 2,32–2,62; t 0,05 = 2,26). Содержание в хвое хлорофиллов a и b , каротиноидов и общее содержание фотосинтетических пигментов в однолетней хвое у формы с «выпуклым» апофизом было существенно выше по сравнению с формой с «плоским» апофизом ( t = 2,80–5,44; t 0,05 =

2,26) только в сентябре, когда наблюдалось их максимальное накопление.

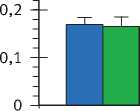

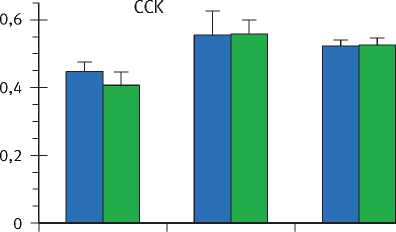

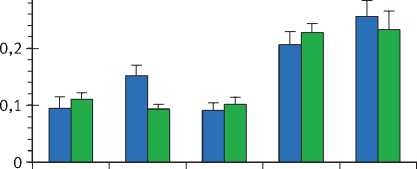

В октябре 2018 г. содержание хлорофилла а и сумма хлорофиллов а и b в хвое вновь образованных побегов у форм с «плоским» апофизом были существенно больше, чем в июле и сентябре ( t = 2,30–3,87; t 0,05 = 2,26) (рис. 3). У формы с «выпуклым» типом апофиза содержание в хвое текущего года хлорофилла a , хлорофилла b , сумма хлорофиллов a и b в октябре значительно выше по сравнению с июлем, августом, сентябрем

2,0

0,3 K

1,5

X a + b + K

CCK

10 X a + b / K

■ill

I.07 I.08 I.09 I.10 III.11

0,6

0,4

0,2

hill

I.07

I.08

I.09

I.10 III.11

«Плоский» тип

«Выпуклый» тип

Рис. 3. Сезонная динамика содержания фотосинтетических пигментов (среднее значение с ошибкой) в хвое у форм сосны с разным типом апофиза (наблюдения 2018 г.): Х a , Х b – содержание хлорофиллов a и b , мг • г-1 сухой массы; К – содержание каротиноидов, мг • г-1 сухой массы; ССК – доля хлорофиллов светособирающего комплекса; I.07…III.11 – декада месяца

и ноябрем ( t = 4,00–5,46; t 0,05 = 2,26–2,36). Можно отметить значительные колебания показателей фотосинтетического пигментного комплекса хвои по месяцам.

Концентрация каротиноидов у деревьев обеих форм резко возрастала в октябре–ноябре по сравнению с другими месяцами ( t = 3,14–7,63; t 0,05 = 2,26–2,78). Наибольшие величины отношений содержания хлорофилла a к хлорофиллу b и суммы хлорофиллов к каротиноидам наблюдались в августе–сентябре. Причем различия этих показателей между августом и октябрем, а также сентябрем и ноябрем достоверны на 5%-м уровне значимости ( t = 2,44–7,54; t 0,05 = 2,26) у деревьев обеих форм. В ноябре величина отношения суммы хлорофиллов к каротиноидам минимальна и существенно уступает этому показателю в другие месяцы при принятых уровнях значимости t -критерия. Наибольшая доля хлорофиллов ССК у обеих форм наблюдалась в июле, а наименьшая – в августе; причем различия по этому показателю между августом и октябрем, а также августом и ноябрем достоверны на 5%-м уровне значимости ( t = 2,34–4,15; t 0,05 = 2,26). Однофакторный дисперсионный анализ показал, что влияние фактора «сезон» на содержание фотосинтетических пигментов и их относительные показатели в хвое, образованной в текущем году, у форм с разным типом апофиза было достоверно при критических значениях F -критерия ( F = 2,61–16,12; F 0,05 = 2,60–2,61).

У формы с «выпуклым» типом апофиза содержание в хвое хлорофилла a , суммарное содержание хлорофиллов a и b и общая сумма пигментов в октябре существенно больше по сравнению с формой с «плоским» типом апофиза ( t = 2,30–2,57; t 0,05 = 2,26). Анализ подтвердил влияние фактора «форма апофиза» на содержание хлорофилла a , сумму хлорофиллов a и b , а также общую сумму пигментов в октябре ( F = 5,35–6,74; F 0,05 = 4,45). Существенные различия содержания в хвое каротиноидов между формами в этот период не наблюдались ( t < t 0,05).

Ранее установлено [18, 19], что погодные условия оказывают существенное влияние на динамику абсолютных и относительных показателей фотосинтетического пигментного комплекса разных форм сосны в условиях длительного избыточного увлажнения почв. По данным метеостанции «Архангельск», среднемесячная температура воздуха в районе исследований в июне и июле 2014 г. была близка (соответственно 12,2 °С и 15,6 °С) к средним многолетним показателям (соответственно 12,4 °С и 15,6 °С). Количество осадков в июне (72 мм) практически соответствовало норме (62 мм), а в июле было гораздо ниже (10 мм) среднего многолетнего показателя (64 мм). Сентябрь 2014 г. выдался теплее (10,5 °С) обычного (7,9 °С), а количество осадков (56 мм) было ниже нормы (69 мм). Среднемесячная температура воздуха в июне 2018 г. (12,1 °С) почти соответствовала норме (12,4 °С), а в июле значительно превышала (19,4 °С) среднемноголетнее значение (15,6 °С). Количество осадков в этот месяц было более чем в 2 раза ниже (31 мм) среднемноголетнего показателя (64 мм). Жаркая и сухая погода в июле оказала негативное влияние на накопление зеленых пигментов в хвое 2018 г. формирования, что способствовало снижению общей суммы фотосинтетических пигментов у деревьев обеих форм. Известно, что содержание зеленых пигментов в неблагоприятный период года уменьшается в результате окислительной деградации части хлорофилла [20–23]. Согласно ранее полученным результатам [24] на Северном и Приполярном Урале при жаркой и сухой погоде наблюдалась депрессия фотоассимиляции у лиственницы сибирской, которая сопровождалась снижением проводимости устьиц хвои. По-видимому, подобная реакция на действие стрессовых факторов свойственна и сосне обыкновенной. Уменьшение фонда зеленых пигментов у хвойных вечнозеленых растений является характерным адаптивным признаком [22].

В августе 2018 г. среднемесячная температура воздуха (15,3 °С) превышала норму (13,6 °С) незначительно, а сумма осадков (118 мм) – в 1,8 раза (67 мм). Сентябрь 2018 г. был теплее (10,7 °С) обычного (7,9 °С), а осадков (56 мм) выпало ниже нормы (69 мм). Среднемесячная температура воздуха в октябре 2018 г. (3,5 °С) была в 2,3 раза выше среднего многолетнего показателя (1,5 °С), а количество осадков (67 мм) – близко к норме (63 мм).

Благоприятный температурный режим в сентябре 2014 г. и августе–октябре 2018 г. способствовал накоплению фотосинтетических пигментов в хвое текущего года в этот период у деревьев обеих форм, особенно у формы с «выпуклым» апофизом. Однако это негативно влияет на процесс закаливания сосны. Уменьшение содержания хлорофилла в хвое наблюдалось при значительном понижении температуры воздуха (до -1 °С) в ноябре, что повышало адаптационную способность разных форм сосны при наступлении отрицательных температур перед перезимовкой. Известно, что снижение уровня хлорофилла способствует уменьшению количества поглощенной световой энергии [25]. При этом одновременно повышается роль таких каротиноидов, как лютеин и неоксантин, которые выполняют специфические фотопротекторные функции в антенных пигмент-белковых комплексах на фоне постепенного снижения способности растений к поглощению избыточной (тушению) синглетной энергии возбужденного хлорофилла [22].

С продвижением на север отмечается увеличение относительного содержания каротиноидов, что указывает на повышение их защитной роли [3]. Таким образом, можно полагать, что протекторные функции каротиноидов в условиях северной тайги усиливаются. Значительное увеличение содержания каротиноидов в октябре–ноябре в хвое вновь образованных побегов сосны свидетельствует о повышении их защитной роли перед перезимовкой в условиях сезонного климата. Каротиноиды в антенном комплексе выполняют защитную функцию, связанную с тушением возбужденных триплетных состояний хлорофилла и активных форм кислорода [26, 27]. Их пониженное содержание в летний период и в начале сентября, о чем свидетельствуют наши данные, связано с их усиленным расходом на поддержание фотохимической роли хлорофилла в условиях стрессового воздействия [28, 29].

Изменения в пигментном фонде отражают структурно-функциональную реорганизацию фотосинтетического аппарата и являются неотъемлемой составляющей процесса закаливания растений [30]. Это имеет адаптивное значение для выживания растений, зимующих с зелеными листьями, так как позволяет снизить количество поглощенной и не используемой на фотосинтез энергии [20]. Изменение величин отношений хлорофилла a к хлорофиллу b и суммы хлорофиллов a и b к каротиноидам отражает перестройку ССК [30–32]. Увеличение величины соотношения хлорофиллов a и b в августе–сентябре при избыточном увлажнении почвы, как показали наши данные, свидетельствует об отрицательном влиянии внешней среды на ССК хлоропластов хвои сосны, так как известно, что в этих условиях негативному воздействию стрессовых факторов наиболее подвержен светособирающий хлорофилл a / b -белковый комплекс [33]. Поскольку считается, что хлорофилл b находится в пиг-мент-белковых ССК ФС II, то изменение соотношения хлорофиллов a / b может быть связано с изменением ее функционирования [34]. Амплитуда колебаний доли хлорофиллов, локализованных в ССК, связана с адаптацией фотосинтетического аппарата разных форм сосны к экологическим условиям в северных широтах. Следовательно, в условиях постоянного избыточного увлажнения почв северной тайги лимиты этого показателя у форм сосны с разным типом апофиза близки.

Заключение

Исследования показали, что жаркая и сухая погода в июле 2018 г. оказала негативное влияние на синтез зеленых пигментов в хвое как у сосны с «плоским», так и с «выпуклым» типом апофиза семенных чешуй, что может быть связано с депрессией фотоассимиляции в этих условиях. При среднемесячной температуре воздуха в июне–июле 2014 г., близкой к средним многолетним значениям, осеннее повышение общего содержания зеленых пигментов было менее значительно по сравнению с 2018 г. Благоприятный температурный режим осенью 2014 и 2018 г. способствовал накоплению зеленых пигментов в хвое деревьев разных форм, однако это негативно отразилось на процессе их закаливания. Увеличение величины отношения хлорофилла a к хлорофиллу b в хвое текущего года в августе–сентябре 2018 г. свидетельствует об отрицательном воздействии факторов внешней среды на ССК хлоропластов хвои сосны в условиях постоянного избыточного увлажнения почв. Содержание хлорофилла a, сумма хлорофиллов a и b и общее содержание фотосинтетических пигментов в хвое в конце вегетационных периодов 2014 и 2018 г. у формы с «выпуклым» апофизом существенно больше по сравнению с формой с «плоским» апофизом. Снижение содержания хлорофилла в хвое вновь образованных побегов как у сосны с «плоским», так и с «выпуклым» типом апофиза наблюдается только при значительном понижении температуры воздуха (до -1 °С) в ноябре. Это приводит к уменьшению количества поглощенной световой энергии перед перезимовкой и имеет адаптивный характер. У форм с «плоским» и «выпуклым» типом апофиза содержание каротиноидов резко возрастает в конце сентября и октябре–ноябре по сравнению с другими месяцами. Перед зимой их доля по отношению к зеленым пигментам максимальна, что приводит к усилению защитных реакций деревьев этих форм в условиях сезонного климата.

Состав и свойства пигментов фотосинтетического аппарата представляют интерес для практической селекции, как дополнительный показатель при отборе перспективных форм, адаптивных к экстремальным факторам среды и изменению климата.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУН Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова УрО РАН (№ ГР 122011400384-2).

Список литературы Сезонная адаптация фотосинтетического пигментного комплекса сосны обыкновенной с разным типом апофиза семенных чешуй в условиях постоянного избыточного увлажнения почв северной тайги

- Мамаев, С.А. Формы внутривидовой изменчивости древесных растений (на примере семейства Pinaceae на Урале) / С.А. Мамаев. - Москва: Наука, 1972. - 284 с.

- Тишкина, Е.А. Экологическая пластичность пигментного комплекса хвои в горных и равнинных ценопопуляциях можжевельника обыкновенного / Е.А. Тишкина, Л.А. Семкина, А.А. Григорьев // Лесоведение. - 2021. - Т. 4. - № 4. - С. 354-362.

- Дымова, О.В. Фотосинтетические пигменты в растениях природной флоры таежной зоны Европейского северо-востока России / О.В. Дымова, Т.К. Головко // Физиология растений. - 2019. - Т. 66. - № 3. - С. 198-206.

- Молотков, П.И. Селекция лесных пород / П.И. Молотков, И.Н. Патлай, Н.И. Давыдов ; под ред. П.И. Мо-лоткова. - Москва: Лесная промышленность, 1982. - 224 с.

- Бессчетнова, Н.Н. Генотипическая обусловленность пигментного состава хвои плюсовых деревьев ели европейской / Н.Н. Бессчетнова, В.П. Бессчетнов, П.В. Ершов // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. - 2019. - № 1. - С. 63-76.

- Правдин, Л.Ф. Сосна обыкновенная. Изменчивость, внутривидовая систематика и селекция / Л.Ф. Прав-дин. - Москва: Наука, 1964. - 191 с.

- Попов, П.П. Географическая изменчивость формы семенных чешуй ели в Восточной Европе и Западной Сибири / П.П. Попов // Лесоведение. - 1999. - № 1. - С. 68-73.

- Путенихин, В.П. Популяционная структура и сохранение генофонда хвойных видов на Урале: автореф. дис.... д-ра биол. наук / В.П. Путенихин. - Красноярск: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 2000. - 48 с.

- Абдуллина, Д.С. Дифференциация популяций сосны обыкновенной по фенотипическим признакам на северо-восточном пределе ареала / Д.С. Абдуллина, И.В. Петрова // Аграрный вестник Урала. - 2012. - № 9. - С. 34-36.

- Видякин, А.И. Фены лесных древесных растений: выделение, масштабирование и использование в популяционных исследованиях (на примере Pinus sylvestris L.) / А.И. Видякин // Экология. - 2001. - № 3. - С. 197-202.

- Паршевников, А.Л. Руководство по полевому исследованию лесных почв / А.Л. Паршевников. - Архангельск: АИЛиЛХ, 1974. - 45 с.

- Изотов, В.Ф. Влияние осушения на условия произрастания лесов Северной подзоны тайги / В.Ф. Изотов // Лесное хозяйство. - 1969. - № 1. - С. 3-36.

- Анучин, Н.П. Лесная таксация / Н.П. Анучин. - Москва: Лесная промышленность, 1982. - 552 с.

- Полевая геоботаника. - Т. 3 / Е.М. Лавренко, А.А. Корчагина ; под общ. ред. Е.М. Лавренко. - Москва-Ленинград: Наука, 1964. - 531 с.

- Сукачев, В.Н. Методические указания к изучению типов леса / В.Н. Сукачев, С.В. Зонн. - Москва: АН СССР, 1961. - 144 с.

- Практикум по физиологии растений / Н.Н. Третьяков, Т.В. Карнаухова, Л.А. Паничкин [и др.] ; под ред. Н.Н. Третьякова. - Москва: Агропромиздат, 1990. - 271 с.

- Пигментный комплекс растений природной флоры европейского северо-востока / Т.К. Головко, И.В. Далькэ, О.В. Дымова [и др.] // Известия Коми научного центра УрО РАН. - 2010. - № 1(1). - С. 39-146.

- Тарханов, С.Н. Адаптивные реакции морфологических форм сосны (Pinus sylvestris L.) в стрессовых условиях северной тайги (на примере Северо-Двинского бассейна) / С.Н. Тарханов, Е.А. Пинаевская, Ю.Е. Аганина // Сибирский экологический журнал. - 2018. - № 4. - С. 425-437.

- Тарханов, С.Н. Адаптация и морфологическое состояние разных форм сосны в условиях постоянного избыточного увлажнения почв северной тайги / С.Н. Тарханов, Е.А. Пинаевская, Ю.Е. Аганина // Лесоведение. -2022. - № 1. - С. 72-84. DOI: 10.31857/S0024114821060103.

- Ogust, G. Photosynthesis of overwintering evergreen plants / G. Ogust, N.P.A. Huner // Annual Review of Plant Biology. - 2003. - Vol. 54. - P. 329-355.

- Структурно-функциональные изменения фотосинтетического аппарата у зимневегетирующих хвойных растений в различные сезоны года / Т.Г. Маслова, H.C. Мамушина, О.А. Шерстнева [и др.] // Физиология растений. - 2009. - Т. 56. - № 5. - С. 672-681.

- Яцко, Я.Н. Пигментный комплекс зимне- и вечнозеленых растений в подзоне средней тайги европейского Северо-Востока / Я.Н. Яцко, О.В. Дымова, Т.К. Головко // Ботанический журнал. - 2009. - Т. 94. - № 12. -С.1812-1820.

- Древесные растения Якутии и низкотемпературный стресс / К.А. Петров, В.Е. Софронова, В.В. Бубякина [и др.] // Физиология растений. - 2011. - Т. 58. - № 6. - С. 866-874.

- Загирова, С.В. Структура содержания пигментов и фотосинтез хвои лиственницы сибирской на Северном и Приполярном Урале / С.В. Загирова // Лесоведение. - 2014. - № 3. - С. 3-10.

- Софронова, В.Е. Адаптивные изменения пигментного комплекса хвои Pinus sylvestris при закаливании к низкой температуре / В.Е. Софронова, О.В. Дымова, Т.К. Головко // Физиология растений. - 2016. - Т. 63. - № 4. - С. 461-471.

- Quenching of chlorophyll fluorescence by triplets in solubilized light-harvesting complex II (LHCII) / R. Schodel, K. Irrgang, J. Voigt [et al.] // Biophysical Journal. - 1999. - Vol. 76. - Is. 4. - P. 2238-2248.

- Scheer, H. The pigments / H. Scheer // Light-harvesting antennas in photosynthesis: eds. B.R. Green, W.W. Parson. - Dordrecht-Boston-London: Kluwer Acad. Publ., 2003. - Vol. 13. - P. 29-81.

- Siefferman-Harms, D. The light - harvesing and protecting functions of carotenoids in photosynthetuc membranes / D. Siefferman-Harms // Physiogia Plantarum. - 1987. - Vol. 69. - P. 561-568.

- Physiological and biochemical response of Albizzia lebbek (L.) Benth. to coal smoke pollution / S. Aguil, S.H. Ahmad, Z. Reshi [et al.] // Pollution Research. - 2003. - Vol. 22. - Is. 4. - Р. 489-493.

- Роль пигментной системы вечнозеленого кустарничка Ephedra monosperma в адаптации к климату центральной Якутии / В.Е. Софронова, В.А. Чепалов, О.В. Дымова [и др.] // Физиология растений. - 2014. - Т. 61. - № 2. - С. 266-274.

- Verhoeven, A. Sustained energy dissipation in winter evergreens / A. Verhoeven // New Phytologist. - 2014. - Vol. 201. - Is. 1. - P. 57-65.

- Сезонная динамика содержания хлорофиллов и каротиноидов в листьях степных и лесных растений на уровне вида и сообщества / Л.А. Иванов, Д.А. Ронжина, П.К. Юдина [и др.] // Физиология растений. - 2020. - Т. 67. - № 3. - С. 278-288.

- Крамер, П.Д. Физиология древесных растений / П.Д. Крамер, Т.Т. Козловский. - Москва: Лесная промышленность, 1983. - 464 с.

- Bjorkman, O. Responses to different quantum flux densities / O. Bjorkman // Encyclopedia of Plant Physiology. Physiological Plant Ecology I. Responses to the Physical environment ; eds. O.L. Lange, P.S. Nobel, С.В. Osmond, H. Ziegler. - Berlin: Springer-Verlag, 1981. - Vol. 12. - P. 57-107.