Сезонная динамика фитопланктона и экология доминирующих видов водорослей в прудах, с различной степенью антропогенной нагрузки

Автор: Тарасова Н.Г., Буркова Т.Н., Трохимец О.О.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 5-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведен сравнительный анализ сезонной динамики фитопланктона в озерах, с различной степенью антропогенной нагрузки. Показано, что в различных водоемах ход сезонной динамики различен как по количественным характеристикам развития фитопланктона, так и по составу доминирующего комплекса видов водорослей. В озере с низкой степенью антропогенной нагрузки в фитопланктоне в течение всего сезона преобладали золотистые водоросли, с высокой - мелкоклеточные синезеленые (по численности) водоросли, по биомассе - «случайные» виды.

Фитопланктон, численность, биомасса, сезонная динамика, доминирующие виды

Короткий адрес: https://sciup.org/148205546

IDR: 148205546 | УДК: 574.5(28):581

Текст научной статьи Сезонная динамика фитопланктона и экология доминирующих видов водорослей в прудах, с различной степенью антропогенной нагрузки

Сезонная динамика фитопланктона, определяемая как последовательная, закономерная смена одних сообществ или группировок планктонных водорослей другими, связана со сменой абиотических условий в годовом цикле [1, 2, 3].

Изучая состав фитопланктона водоемов, расположенных в одном регионе и испытывающих различную степень антропогенной нагрузки мы можем установить основные изменения, происходящие в нем в процессе эвтрофитрования, с учетом биологических сезонов года.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение сезонной динамики фитопланктона в прудах, с различной степенью антропогенного загрязнения, проводили в 2008 г. на водоемах, расположенных на р. Бинарадка Красноярского района Самарской области (Бабалоск и Утятник) весной (май), летом (июль) и осенью (сентябрь). Подробно местоположение озер и степень антропогенного воздействия на них описаны нами ранее [4]. Пробы отбирали дифференцированно, с интервалом по вертикали 1 м.

Параллельно проводили измерение основных абиотических факторов, обуславливающих развитие фитопланктона в водоеме (табл. 1).

Изучаемые нами озера очень близки по гидрологическим и гидрохимическим показателям. Оба водоема образованы путем создания плотин на одной реке, длиной всего 20 км. Оба пруда русловые, имеют практически одинаковые морфометрические показатели: длина около 1 км, ширина – 400 м., максимальная глубина озера Бабалоск 2 м., а «Утятника» - 1,5 м. Оба водоема окружены поясом полупогруженных гидрофитов (осока, тростник, рогоз), а их дно полностью покрыто укореняющимся погруженным гидрофитом – элодеей. За все время наблюдений в обоих водоемах вода была

Доложено на заседании Тольяттинского отделения ботанического Русского ботанического общества прозрачной до дна. В обоих прудах в период исследований отмечалась полная гомотермия – температура воды была практически одинакова от поверхности до дна. Гидрохимические показатели воды были так же очень близки: кислотность среды летом была слабощелочной, а осенью нейтральной (немногим превышала показатель 7). Показатель еН увеличивался от весны к осени, оставаясь положительным весь период наблюдений, что свидетельствует об отсутствии в водоемах сероводорода. Содержание кислорода в озере Бабалоск, за редким исключением, было выше, чем в «Утятнике», что, возможно, связано с более активно протекающими в последнем водоеме процессами деструкции и потреблением в связи с этим большего количества кислорода. Однако весь период наблюдения насыщаемость воды кислородом была достаточно высока.

|

Таблица 1. факторов озер |

Показатели основных абиотических Бабалоск и Утятник в 2008 г. |

||||

|

Показатель |

Бабалоск |

Утятник |

|||

|

0 м |

1 м |

дно |

0 м |

дно |

|

|

Май |

|||||

|

Температура |

18 |

18 |

18 |

16 |

16 |

|

Июль |

|||||

|

Температура |

26,1 |

- |

25,2 |

28,7 |

25,5 |

|

рН |

8,3 |

- |

8,5 |

8,3 |

8.2 |

|

еН |

80 |

- |

90 |

90 |

90 |

|

Кислород, мг/л |

12,3 |

- |

12,35 |

9,4 |

6,9 |

|

Сентябрь |

|||||

|

Температура |

11,9 |

11,9 |

11,9 |

11 |

11,1 |

|

рН |

7,3 |

7,7 |

7,4 |

7,2 |

7,2 |

|

еН |

160 |

170 |

100 |

100 |

140 |

|

Кислород, мг/л |

9,44 |

8,9 |

8,94 |

9,5 |

8,5 |

Пробы отбирали и обрабатывали по стандартным гидробиологическим методикам [5]. К доминирующим относили виды, численность и биомасса которых составляла 10 и более % от общей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Всего за период исследования в составе фитопланктона пелагической части водоема было зарегистрировано 142 таксона водорослей, рангом ниже рода. В водоеме, испытывающем большую антропогенную нагрузку число таксонов водорослей, рангом ниже рода больше в 2 раза, в основном за счет зеленых водорослей, число видовых и внутривидовых таксонов, которых в Утятнике выше в 3 раза, чем в Бабалоске. Динофитовые водоросли, предпочитающие чистые воды [6] в пруду со значительной степенью сельскохозяйственной нагрузки, не регистрировались вовсе.

Таблица 2. Таксономический состав фитопланктона озер Бабалоск и Утятник

|

Отдел |

Бабалоск |

Утятник |

Всего |

|

Cyanophyta |

4 |

10 |

11 |

|

Chrysophyta |

5 |

6 |

8 |

|

Bacillariophyta |

12 |

18 |

28 |

|

Xanthophyta |

0 |

5 |

5 |

|

Cryptophyta |

1 |

1 |

2 |

|

Dinophita |

5 |

0 |

5 |

|

Euglenophyta |

5 |

3 |

7 |

|

Chlorophyta |

22 |

65 |

76 |

|

Итого |

54 |

108 |

142 |

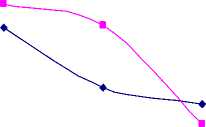

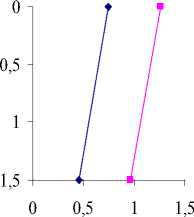

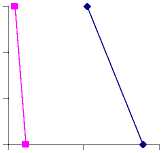

Ход сезонной динамики фитопланктона в изучаемых водоемах значительно отличался. В озере Бабалоск у поверхности воды максимальная численность фитопланктона была ниже в 20 раз, а биомасса в 3 раза, чем в «Утятнике». В Бабалоске в ходе вегетационного периода отмечалась тенденция снижения общей численности и биомассы, в «Утятнике» максимальные показатели численности и биомассы фитопланктона отмечались летом (рис. 1).

Несмотря на то, что фитопланктон изучаемых водоемов отличался достаточно высоким видовым разнообразием, основную роль в формировании его общей численности и биомассы играет, как правило, несколько видов-доминантов, к которым мы относили те, чья численность и биомассы составляла 10 и более % от общей. Как видно из табл. 3, состав доминирующего комплекса видов водорослей в озерах Бабалоск и Утятник был различным в течение всего сезона.

В озере Бабалоск в состав доминирующего комплекса вошел 31 вид из различных систематических отделов водорослей. В весенний период в пелагической части водоема по численности преобладали золотистые водоросли. Единственным доминантом по этому показателю был Dinobryon divergens – широко распространенный вид (космополит), в озерах, реках, прудах и болотах, β-мезосароб [7]. Возбудитель "цветения" воды с рыбным запахом, вызванным выделением продуктов распада ненасыщенных жирных кислот. Вид присутствовал в составе фитопланктона пелагической части озера

Бабалоск на протяжении всего сезона, частота его встречаемости составила 94%, численность изменялась от 0,004 (у поверхности воды в июле) до 0,568 млн кл/л (у поверхности воды в мае); биомасса соответственно от 0,0024 до 0,35 мг/л. Значительного развития в весенний период также достигали синезеленые водоросли, а именно Chroococcus minimus – широко распространенный в умеренной зоне северного полушария пресноводный вид [7]. Распространен в планктоне олиготрофных и мезо-трофных озер и водохранилищ, встречается среди других водорослей на дне водоемов со стоячей водой. В Бабалоске был зарегистрирован у поверхности воды в мае и июле, с максимальной численностью 0,3 млн кл/л и биомассой 0,00003 мг/л весной. Частота встречаемости вида была невелика и составила 12,5%. Водоросли остальных отделов в формировании общей численности фитопланктона в мае значительной роли не играли.

млн кл/л мг/л

1,5

0,5

май

июль сентябрь

а

млн кл/л мг/л

май июль сентябрь

б

Численность —■— Биомасса

Рис. 1. Динамика численности (млн кл/л) и биомассы (мг/л) фитопланктона в поверхностном слое воды озер Бабалоск (А) и Утятник (Б)

В формировании общей биомассы озера Баба-лоск в мае ведущая роль принадлежала отделу зеленых водорослей, а именно роду Gonatozygon (Gonatozygon kinahanii и одному из видов, идентифицированных до рода). Это представители нитчатых зеленых водорослей, клетки которых имеют крупные размеры. За весь период исследования род встретился только однажды, но его биомасса составила 24% от общей.

В июле у поверхности воды в формировании общей численности водорослей наибольшую роль играли представители отделов зеленых, динофито-вых и эвгленовых, а в формировании биомассы – динофитовые. Среди них максимальные показатели численности и биомассы были отмечены у Peridiniopsis quadridens (отдел Dinophyta) – широко распространенный планктонный организм, предпочитающий пресные воды со щелочной реакцией среды [8], и составляли соответственно 18 и 65% от общих. Частота встречаемости вида составила 56%. Наибольших показателей численности (0,1

млн кл/л) из представителей зеленых водорослей летом достигала Pandorina morum – вид, развивающийся в планктоне прудов, рек, озер, космополит, индифферент по отношению к солености воды, β-мезосапроб [7]. Частота встречаемости вида невысока (37%), однако он присутствовал в фитопланктоне во все сезоны года. Из эвгленовых водорослей в июле в Бабалоске по численности доминировал Trachelomonas volvocinopsis – планктонная водоросль, с широким географическим распространением, индифферент по отношению к солености воды и кислотности среды, β-мезосапроб [9]. Его максимальная численность составила 0,1 млн кл/л, частота встречаемости составляла 56%.

Таблица 3. Состав доминирующего по численности и биомассе комплекса видов водорослей озер Бабалоск и Утятник в 2008 г.

|

Бабалоск |

Утятник |

|||

|

по численности |

по биомассе |

по численности |

по биомассе |

|

|

Май |

||||

|

2 |

Dinobryon divergens Imhof. , Chroococcus minimus (Keissl.) Lemm. |

Gonatozigon sp., G. kinacha-nii (Arch.) Rabenh. , Dinobryon divergens |

Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W. et G. S. West , Microcystis pulverea (Wood) Forti emend. Elenk. |

Trachelomonas planctonica Swir. |

|

Dinobryon divergens, Coelastrum microporum Näg. in A. Br., Kephyrion rubri-claustri Conrad |

Dinobryon divergens, Ceratium hirundinella (O. F. M.) Scrank т. gracile Bachm., Gymnodinium mitratum Scil-ler |

- |

- |

|

|

о |

Dinobryon divergens, Oscillatoria planctonica Wolosz. |

Dinobryon divergens, Peridinium pseudolaevi Lefevre |

Microcystis pulverea |

Staurastrum chaetoceros (Schrod.) G. M. Sm., Cyclo-tella radiosa (Grun.) Lemm., Kephyrion poculum (Conrad) Fott |

|

Июль |

||||

|

Peridiniopsis quadridens (Stein) Bourrelly , Trachelomonas volvoci-nopsis Swir. , Pandorina morum (Müll.) Bory |

Peridiniopsis quadridens |

Microcystis pulverea, Aphanothece microscopica Näg. |

Cymbella lanceolata (Ehr.) V. H. , Staurastrum chaetoceros |

|

|

о |

Pandorina morum, Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim., Peridiniopsis quadridens |

Peridiniopsis quadridens, Ceratium hirundinella т. austriacum (Zaderb.) Bachm. |

Microcystis pulverea, M. aeruginosa Kütz. emend. Elenk. |

Staurastrum chaetoceros, Fragilaria capucina Desmaz., Microcystis aeruginosa |

|

Сентябрь |

||||

|

Kephyrion rubri-claustri, Dinobryon divergens |

Dinobryon divergens, Stephanodiscus hantzschii Grun. |

Microcystis pulverea |

Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh. , P. duplex Meyen |

|

|

Dinobryon divergens, Ste-phanodiscus hantzschii |

Stephanodiscus hantzschii, Dinobryon divergens, Aulacoseira granulata |

- |

- |

|

|

о |

Dinobryon divergens, Ke-phyrion rubri-claustri, |

Stephanodiscus hantzschii, Dinobryon divergens |

Microcystis pulverea, Cruci-genia tetrapedia |

Amphora ovalis (Kütz.) Kütz., Gyrosigma kuetzingii (Grun.) Cl. , Cymbella silesiaca Bleich., |

В сентябре ведущая роль в формировании количественных показателей фитопланктона вновь переходит к золотистым водорослям. Абсолютным доминантом и по численности и по биомассе опять является Dinobrion divergens, показатели его численности и биомассы несколько ниже, чем весной

В озере Утятник в мае доминантами по численности выступали Crucigenia tetrapedia, из отдела зеленых водорослей и Microcystis pulverea, из отдела синезеленых. Первый вид присутствовал в составе фитопланктона весь биологический сезон. Его максимальная численность (0,272 млн кл/л) и биомасса (0,014 мг/л) регистрировались в мае у поверхности воды. Этот вид встречается в планктоне различного типа водоемов различных географических широт, является β-мезосапробом. М. pul-verea – планктонный организм с широким географическим распространением, олиго-β-мезосапроб [7]. В составе фитопланктона он присутствовал с мая по октябрь, с частотой встречаемости 87%. Причем, М. pulverea доминировал по численности в 13 случаях, из 15 рассматриваемых, независимо от сезона года. Максимальная численность вида у поверхности воды отмечалась в июле (9,96 млн кл/л). Эта водоросль имеет чрезвычайно мелкие клетки, диаметр которых около 1 мкм, в силу этого даже при высоких показателях численности, его биомасса очень мала, и в состав доминирующего по биомассе комплекса видов водорослей он не входил ни разу. .

Бабалоск

(соответственно 0,18 млн кл/л и 0,11 мг/л). Кроме того, в этот период по численности в ранг доминант входил другой представитель этого отдела – Kephyrion rubri-claustri – вид бентосный, бореальный, инифферент по отношению к солености воды, олигосапроб [10], который регистрировался в составе фитопланктона в течение сезона достаточно часто (с частотой 75%), но в число доминирующих видов входил только в сентябре. Его численность в поверхностном слое воды составила 1,92 млн кл/л, а биомасса – 0,196 мг/л. В ранг доминант по биомассе входил представитель отдела диатомовых водорослей – Stephanodiscus hantzschii. Вид пресноводный, обитающий так же в слегка солоноватых водах, очень широко распространенный, обычный для эвтрофных вод, алкалифил, α-β-мезосапроб, придающий при массовом развитии воде рыбный запах [7]. Этот вид, начиная с 80-х годов ХХ века, интенсивно развивается в Волжских водохранилищах в ранневесенний период [11, 12, 13 и др.]. В озере Бабалоск он регистрировался только в сентябре с численностью в поверхностном горизонте воды 0,076 млн кл/л и биомассой 0,206 мг/л.

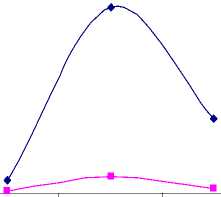

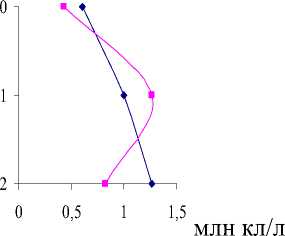

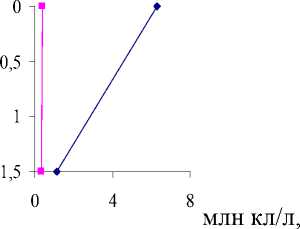

Май глубина

Июль Сентябрь

мг/л

Утятник

глубина

1,5

0,5

0,5

1,5

мг/л

—♦— Численность —■— Биомасса

Рис. 2. Вертикальное распределение численности и биомассы фитопланктона в озерах Бабалоск и Утятник с учетом биологических сезонов

По биомассе в мае у поверхности воды доминировал Trachelomonas planсtonica, из отдела эвгленовых водорослей. Это планктонный организм с широким географическим распространением, обитающий в водоемах с различной степенью солености воды, предпочитающий щелочные воды, являющийся о-α – ме-зосапробом. В фитопланктоне встречался только в мае, в 2 пробах, единично, но, из-за крупных размеров клеток, у поверхности воды вошел в ранг доминант по биомассе с величиной этого показателя 0,03 мг/л. В июле в состав доминирующего по численности комплекса видов помимо М. pulverea также вошел еще один представитель цианопрокариот - Aphanothece microscopica – литоральный, северо-альпийский вид, типичный обитатель пресных вод (галофоб), являющийся β-мезосапробом [14]. Вид был отмечен в водоеме только в июле с численностью 1,88 млн кл/л и биомассой 0,0113 мг/л. По биомассе летом в ранг доминант входили из диатомовых – Cymbella lanceolata – обитающий или на дне водоемов, или в обрастаниях, имеющий широкое географическое распространение, являющийся олигогалобом по отношению к солености воды, алкалифилом по отношению к ее кислотности, о-α-мезосапробом [15]. Вид был зарегистрирован в составе фитопланктона только дважды – в июле (в поверхностном горизонте) и в сентябре (в сообществе элодеи), и оба раза входил в число доминант по биомассе, с показателем 0,27 мг/л и минимальной при этом численностью 0,004 млн кл/л. Другим доминирующим видом был представитель зеленых водорослей Staurastrum chaetoceros. Так же как и предыдущий вид, он имеет достаточно крупные размеры клеток, и практически всегда, когда регистрировался, входил в ранг доминант по биомассе (от 0,0564 до 0,451 мг/л) с даже при незначительной численностью (от 0,004 до 0,032 млн кл/л). Эта водоросль из порядка десмидиевых, литоральный, широко распространенным организмом, предпочитающим пресные воды (олигогалобом), индифферентом по отношению к кислотности воды, о-β-мезосапробионтом [16]. В сентябре по численности вновь преобладал М. pulverea , а по биомассе Pedias-trum boryanum и P. duplex из порядка хлорококковых, отдела зеленых водорослей, распространенные в планктоне эвтрофных водоемов различных типов [7]. Оба вида отмечались в половине из отобранных проб, однако в ранг доминант входили только в сентябре.

Вертикальное распределение фитопланктона в толще воды озер Бабалоск и Утятник также различалось. Если в озере Бабалоск весной и летом отмечалось уменьшение численности фитопланктона от поверхности к дну, а осенью напротив – некоторый рост этих показателей, то в Утятнике весной и летом отмечалось значительное увеличение количественных показателей фитопланктона по глубине, а осенью их уменьшение (рис. 2).

Кроме того, если состав доминирующего по численности и биомассе комплекса видов водорослей в озере Бабалоск сходен, меняется только по- следовательность видов в доминирующем комплексе, то в Утятнике в состав доминирующего по численности комплекса видов водорослей входят, в основном мелкоклеточные синезеленые, а по биомассе преобладают крупноклеточные виды, численность которых весьма невеликаТаким образом, на основании анализа хода сезонной динамики фитопланктона в водоемах, с различной степенью антропогенной нагрузки, можно сделать следующие заключения:

Ход сезонной динамики в озерах, с различной степенью антропогенной нагрузки отличается как направлением, так и составом доминирующих комплексов водорослей.

В озере с низкой степенью антропогенной нагрузки, от весны к осени в пелагической части водоема происходит уменьшение количественных показателей развития фитопланктона (и численности, и биомассы); в озере со значительной нагрузкой максимальные показатели численности и биомассы фитопланктона отмечались летом, и были связаны с активной вегетацией синезеленых водорослей.

В озере с низкой антропогенной нагрузкой в основе доминирующего комплекса видов водорослей лежат золотистые, которые присутствуют в составе планктонного сообщества пелагической части водоема практически весь сезон, и входят в состав видов-доминант. Наряду с золотистыми, летом значительного развития достигали динофитовые водоросли, предпочитающие чистые воды, и вообще отсутствующие в составе фитопланктона Утятника.

В озере со значительной степенью антропогенной нагрузки достаточно велико разнообразие желтозеленых водорослей, отсутствующих в составе фитопланктона Бабалоска, что ставит под сомнение предположение о том, что водоросли этого отдела предпочитают чистые воды [6].

В озере со значительной антропогенной нагрузкой на протяжении всего вегетационного периода по численности доминировал представитель синезеленых водорослей, с мелкими клетками Microcystis pulverea – вид, принимающий участие в процессе формирования «цветения» воды стоячих водоемов. По биомассе в состав доминирующих комплексов часто входили «случайные» виды – которые встречались единично, и входили в ранг доминант часто при минимальных показателях численности, за счет значительных размеров клеток.

Среднесезонный показатель биомассы фитопланктона в обоих озерах составлял около 1 мг/л, что относится ко второму классу качества «чистая», в зависимости от коэффициента сапробности, рассчитанного по фитопланктону и составляющего в среднем в обоих водоемах 1,9 и по численности и по биомассе – третьему классу – «удовлетворительной чистоты» [17].

Список литературы Сезонная динамика фитопланктона и экология доминирующих видов водорослей в прудах, с различной степенью антропогенной нагрузки

- Михеева Т.М. Сукцессия видов в фитопланктоне: определяющие факторы: Минск, 1983. 72 с.

- Трифонова И.С. Экология и сукцессия озерного фитопланктона. Л.: «Наука», 1990. 184 с.

- Reynolds C.S. The ecology of freshwater phytoplankton. London; N.Y., New Rochelle, Melbourn, Sydney: Cambridge University Press. Cambridg, 1986. 384 p.

- Тарасова Н.Г.,Буркова Т.Н., Трохимец О.О. Сравнительная характеристика таксономического состава альгофлорф озер, с различной степенью антропогенной нагрузки (с. Бинарадка, Красноярский район, Самарская область)//Известия СНЦ РАН, 2010, в печати.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М., 1975. 240 с.

- Водоросли. Справочник. Киев: Наукова думка, 1989. 608 с.

- Водоросли, вызывающие "цветение" водоемов северо-запада России. М., 2006. 367 с.

- Ettl H., Zerloff G., Heynig H., Mollenhauer D. Dinophyceae (Dinophlagellida)//Susswasserflora von Mitteleuropa. Jena, 1990. Bd 6. 448 p.

- Ветрова З.И. Флора водорослей континентальных водоемов Украинской ССР. Вып. 1. Ч. 2. -Эвгленофитовые водоросли. Киев: «Наукова думка», 1993. 261 с.

- Starmach K. Chryzophyceae und Hantophyceae//Susswasserflora von Mitteleuropa, Jena; Stuttgard, 1985. Bd 1. 515 p.

- Охапкин А.Г. Фитопланктон Чебоксарского водохранилища. Тольятти, 1994. 275 с.

- Охапкин А.Г., Микульчик И.А., Корнева Л.Г., Минеева Н.А. Фитопланктон Горьковского водохранилища. Тольятти, 1997. 224 с.

- Фитопланктон Нижней Волги. Водохранилища и низовье реки. С-Пб.: «Наука», 2003. 231 с.

- Голлербах М.М., Косинская Е.К., Полянский В.И. Сине-зеленые водоросли.//Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 2. М.: Советская наука, 1953. 651 с.

- Забелина М.М., Киселев И.А., Прошкина-Лавренко А.И., Шешукова В.С. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 4. Диатомовые водоросли. М., 1951. 619 с.

- Паламарь-Мордвинцева Г.М. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 11(2). Зеленые водоросли. Класс Коньюгаты. Порядок Десмидиевые. Сhloropyta. Conjugatophyceae. Desmidiales (2). Л., 1982. 624 с.

- Оксиюк О.П., Жукинский В.Н., Багринский Л.П., Линник П.Н., Кузьменко М.И., Кленус В.Г. Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод суши//Гидробиологический журнал. 1993. Т. 29, № 4. С. 62-76.