Сезонная динамика показателей вариабельности сердечного ритма у студенток с различным гомеостатическим статусом в условиях севера

Автор: Чеснокова В.Н., Голубина О.А., Варенцова И.А., Цинис А.В.

Журнал: Автономия личности @avtonomiya-lichnosti

Рубрика: Спорт, рекреация, туризм и окружающая среда

Статья в выпуске: 1 (1), 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14219890

IDR: 14219890

Текст статьи Сезонная динамика показателей вариабельности сердечного ритма у студенток с различным гомеостатическим статусом в условиях севера

Изучение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы было проведено у 80 студенток (возраст 18,39±0,09, рост 165,74±1,18, вес 58,65±1,49), практически здоровых на момент обследования. Вариабельность сердечного ритма изучалась с использованием цифрового шестиканального электрокардиографа ЭК 3/6Т–01– «Альтон» («Альтоника», Москва, Россия) в первой половине дня в специально оборудованном кабинете с комфортным температурным режимом. Оценивались временные параметры ритма сердца: Mo (мс) – наиболее часто встречающееся значение RR, указывающее на доминирующий уровень функционирования синусового узла (при симпатикотонии Мо меньше, при ваготонии больше); АМо (%) – амплитуда моды, это число кардиоинтервалов в процентах, соответствующих диапазону моды (отражает меру мобилизирующего влияния симпатического отдела); МхDMn (мс) – вариационный размах, вычисляется как разница между максимальным и минимальным значениями RR и отражает степень вариабельности (размах колебаний)

значений кардиоинтервалов (рассматривается как парасимпатический показатель). Рассчитывали индекс вегетативного равновесия (ИВР, усл. ед), как ИВР=АМо/МхDMn; вегетативный показатель ритма (ВПР, усл. ед), как ВПР=1/Мо*МхDMn; показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР, усл. ед) как ПАПР= АМо/ Мо; индекс напряжения регуляторных систем (Stress index) (SI, усл.ед), как АМо/2 МхDMn*Мо.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием Microsoft Excel и пакета прикладных статистических программ SPSS 15. Все полученные нами данные подчинялись закону нормального распределения по критерию Sapiro-Wilk, поэтому все показатели представлены в виде среднего арифметического (М) и стандартного отклонения (SD). Количественные различия между средними значениями оценивались с применением t-критерия Стьюдента для независимых и связных выборок. Различия между средними величинами считались достоверными при р<0,05 [8].

Результаты и их обсуждение.

Оценка вегетативного гомеостаза показала, что в целом в данной возрастной категории наблюдается парасимпатический и симпатический тип управления сердечным ритмом, причем равновесный тип наблюдался лишь в нескольких случаях, поэтому оценка адаптивных возможностей проведена у студенток, имеющих парасимпатический и симпатический тип вегетативной регуляции.

Вместе с тем, у лиц с различным исходным тонусом вегетативной нервной системы адаптация к изменению сезонов года протекает неоднозначно. У студенток с парасимпатическим типом регуляции в динамике от осени к весне наблюдается линейное увеличение показателей Мо (Р<0,05) и MxDMn (Р<0,05) и уменьшение ВПР (Р<0,05) (табл. 1). В то же время значения показателей АМо (Р<0,05), ИВР (Р<0,05), ПАПР (Р<0,05) и SI (Р<0,05), свидетельствующих о симпатической активности, в данный период снижены.

Следовательно, наблюдающаяся выраженная парасимпатическая активность вегетативной нервной системы у данной группы может быть следствием включения адаптивноприспособительных механизмов сердечно-сосудистой системы при смене сезонов года (от осени к весне). К летнему периоду года, когда в северном регионе наступает период «белых ночей», имеет место активизация симпатического отдела вегетативной нервной системы у парасимпатотоников, на что указывает значительное увеличение показателя АМо (Р<0,05) и снижения значений MxDMn (Р<0,05).

Данный факт подтверждается тенденцией к снижению значений показателя Мо, отражающего парасимпатическую активность, и увеличением значений показателей ИВР, ВПР, ПАПР и SI, информирующих об увеличении симпатической составляющей в общем спектре регуляции ритма сердца в данное время года.

В динамике от лета к осеннему времени года вклад симпатической составляющей в общей сумме спектра продолжает увеличиваться, что проявляется в значительном снижении значений Мо (Р<0,05) и MxDMn (Р<0,05). Кроме того, в этот период времени максимальных сезонных значений достигает показатель ИВР (Р<0,05), ВПР (Р<0,05), ПАПР (Р<0,05), а SI (Р<0,05) достигает значений, которые характеризуются как «напряжение адаптации» [3].

Таким образом, девушки-студентки с преобладанием в регуляции сердечного ритма парасимпатической активности, испытывают напряжение компенсаторно-приспособительных механизмов сердечно-сосудистой системы в период «белых ночей» (лето) нарастающее к осеннему сезону года.

Таблица 1

Сезонная динамика показателей вегетативного ритма сердца у девушек – парасим- патотоников, (М±SD)

|

Показатели |

осень |

зима |

весна |

лето |

|

М0, мс |

0,84±0,04•▲ |

0,92±0,04 |

1,00±0,05• |

0,98±0,03▲ |

|

АМ0, % |

37,50 ±3,34• |

32,70±3,28 |

30,60±2,68•º |

36,54±1,88º |

|

МхDMn, мс |

0,22±0,02*•▲ |

0,30±0,02* |

0,32±0,03•º |

0,27±0,0º▲ |

|

ИВР, усл. ед. |

198,4±34,94*•▲ |

116,17±14,62* |

110,09±18,99• |

137,78±9,29▲ |

|

ВПР, усл. ед. |

6,25±0,78*•▲ |

3,91±0,37* |

3,64±0,56• |

3,87±0,19▲ |

|

ПАПР, усл. ед. |

46,58±5,44• |

37,33±5,53 |

32,23±4,01• |

37,81±2,61 |

|

SI, усл.ед. |

125,76±25,03*•▲ |

66,87±10,98* |

60,08±12,94• |

71,10±5,35▲ |

Примечание: различия достоверны: ∗ – осень-зима, • – осень-весна, ▲ – осень-лето, º – весна–лето.

Анализ сезонной динамики результатов, отражающих состояние управления ритмом сердца, указывает на наличие динамической неустойчивости в группе с преобладанием симпатической активности в управлении сердечным ритмом (табл. 2). Показатель Мо (Р<0,05), характеризующий парасимпатическую активность, в этой группе уменьшается к зимнему и летнему периодам года, достигая максимальных значений осенью и весной (Р<0,05). В то же время MxDMn (Р<0,05), увеличиваясь к зиме и лету (Р<0,05), весной имеет минимальные значения. Симпатическая активность у студенток-симпатотоников достигает своего максимума к весеннему времени года, на что указывают максимальные величины показателей ИВР (Р<0,05), SI (Р<0,05), ВПР (Р<0,05) и АМо (Р<0,05), которые вновь снижаются к летнему времени года (Р<0,05). В динамике от лета к осени у девушек в этой группе показатель Мо (Р<0,05) достигает максимальных сезонных значений, что указывает на активацию парасимпатической составляющей спектра вегетативного ритма сердца. Но стоит отметить, что этот процесс происходит при высокой активности симпатического отдела ВРС, о чем свидетельствуют остающиеся высокими значения ИВР, ВПР и SI. Таким образом, сезонное изменение показателей вегетативного ритма сердца указывает на наличие функционального напряжения сердечно-сосудистой системы в весеннее время года у студенток с преобладанием симпатической компоненты в регуляции сердечного ритма. Однако представленный тип автономной нервной регуляции обладает наибольшей реактивностью и способностью более быстро приспосабливаться к изменениям внешней среды, поэтому, чтобы не прийти в состояние перевозбуждения и утомления организм активирует деятельность парасимпатической системы в осенний период, тем самым повышает свое функциональное состояние.

Таблица 2

Сезонная динамика показателей вегетативного ритма сердца у девушек– симпатотоников, (М±SD)

|

Показатели |

осень |

зима |

весна |

лето |

|

М0, мс |

0,94±0,04*▲ |

0,80±0,02*■ |

0,90±0,05■ |

0,84±0,03▲ |

|

АМ0, % |

33,46±2,36• |

33,72±2,36■ |

42,15±4,52•■ |

35,21±3,86 |

|

МхDMn, мс |

0,28±0,03 |

0,33±0,02■ |

0,26±0,04■º |

0,33±0,03º |

|

ИВР, усл. ед. |

145,19±23,77 |

109,84±8,98■ |

209,54±34,59■º |

116,97±14,26º |

|

ВПР, усл. ед. |

4,66±0,66 |

4,12±0,28■ |

5,46±0,71■º |

4,06±0,40º |

|

ПАПР, усл. ед. |

37,64±4,21 |

42,94±3,64 |

49,68±6,25 |

43,30±5,18 |

|

SI, усл.ед. |

85,09±17,58 |

70,23±6,81■ |

126,69±24,33■º |

72,64±9,76º |

Примечание: различия достоверны: ∗ - осень-зима, • - осень-весна, ▲ – осень-лето, ■ – зима-весна, º – весна–лето.

Анализ показателей, отражающих состояние сердечно-сосудистой системы в сезонной динамике у девушек указывает, что в осенний период года у парасимпатотоников по сравнению с симпатотониками, выше симпатическая активность, на что указывают более низкие показатели Мо (Р<0,05) и MxDMn (Р<0,05) и высокие значения SI (Р<0,05). К зимнему периоду года у данной группы (эйтоники) наблюдается повышение активности автономного контура в регуляции сердечного ритма, относительно другой группы лиц, на что указывает рост Мо (Р<0,05). Данная особенность усиливается к весеннему периоду года, так как в это время у симпатотоников значительно выше значения показателей АМо (Р<0,05), ИВР (Р<0,05), ВПР (Р<0,05), ПАПР (Р<0,05), SI (Р<0,05) на фоне высоких значений парасимпатической активности. Во время летнего времени года в обеих группах наблюдается тенденция к напряжению компенсаторно-приспособительных механизмов сердечно-сосудистой системы, что проявляется как в рассогласовании ответной реакции показателей имеющих одинаковую направленность (парасимпатическую либо симпатическую), так и в одномоментной симпатической и парасимпатической активности. У ваготоников эта особенность проявляется в снижении значений показателя MxDMn (Р<0,05) и ПАПР (Р<0,05) при высокой активности Мо (Р<0,05) и ИВР (Р<0,05) У симпатотоников имеет место обратная тенденция.

Таблица 3

Особенности сезонной динамики показателей вегетативного ритма сердца у девушек, (М±SD)

|

Показатели |

осень |

зима |

весна |

лето |

||||

|

Парас. |

Симп. |

Парас. |

Симп. |

Парас. |

Симп. |

Парас. |

Симп. |

|

|

М 0 , мс |

0,84* |

0,94* |

0,92* |

0,80* |

1,00 |

0,90 |

0,98* |

0,84* |

|

±0,04 |

±0,04 |

±0,04 |

±0,02 |

±0,05 |

±0,05 |

±0,03 |

±0,03 |

|

|

АМ 0 , % |

37,50 |

33,46 |

32,70 |

33,72 |

30,60* |

42,15* |

36,54 |

35,21 |

|

±3,34 |

±2,36 |

±3,28 |

±2,36 |

±2,68 |

±4,52 |

±1,88 |

±3,86 |

|

|

МхDMn, мс |

0,22 * |

0,28* |

0,30 |

0,33 |

0,32 |

0,26 |

0,27* |

0,33* |

|

±0,02 |

±0,03 |

±0,02 |

±0,02 |

±0,03 |

±0,04 |

±0,01 |

±0,03 |

|

|

ИВР, усл. ед. |

198,4 |

145,19 |

116,17 |

109,84 |

110,09* |

209,54* |

137,78* |

116,97* |

|

±34,94 |

±23,77 |

±14,62 |

±8,98 |

±18,99 |

±34,59 |

±9,29 |

±8,26 |

|

|

ВПР, усл. ед. |

6,25 |

4,66 |

3,91 |

4,12 |

3,64* |

5,46* |

3,87 |

4,06 |

|

±0,78 |

±0,66 |

±0,37 |

±0,28 |

±0,56 |

±0,71 |

±0,19 |

±0,40 |

|

|

ПАПР, усл. |

46,58 |

37,64 |

37,33 |

42,94 |

32,23* |

49,68* |

37,81* |

43,30* |

|

ед. |

±5,44 |

±4,21 |

±5,53 |

±3,64 |

±4,01 |

±6,25 |

±2,61 |

±3,18 |

|

SI, усл.ед. |

125,76 |

85,09 |

66,87 |

70,23 |

60,08* |

126,69* |

71,10 |

72,64 |

|

±25,03 |

±17,58 |

±10,98 |

±6,81 |

±12,94 |

±24,33 |

±5,35 |

±9,76 |

|

Примечание: различия достоверны: ∗ -между парасимпатотониками и симпатотониками.

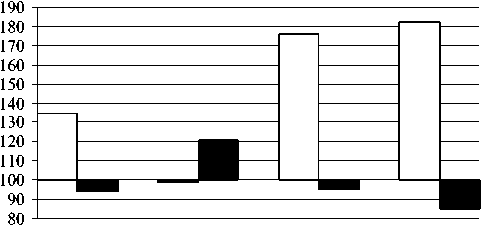

К экстремальным климатическим факторам Севера, в том числе Архангельской области, относится не только резкая асимметрия фотопериодичности, но и отрицательное влияние на организм человека оказывает недостаток солнечной радиации [2, 5]. И хотя большая часть людей, живущих в умеренных поясах Земного шара, благодаря одежде и благоустроенным помещениям для жилья и работы в известной степени не зависят от погодных условий, организм человека не может быть изолированным от влияния различных природноклиматических факторов полностью. И поэтому климатофизиология организма в зависимости от сезонов проявляется во всех географических зонах [9]. Следовательно, определенный интерес представляет сравнение результатов, полученных в самое неблагоприятное, с точки зрения экологического воздействия, время (в декабре) между студентами, проживающими в различных климатогеографических регионах страны. Сравнивая показатели ЧСС и вариабельности сердечного ритма у девушек–северянок с различным исходным тонусом вегетативной нервной системы со студентами, проживающими в средней полосе (рис. 1) можно отметить, что у студенток северного региона с более выраженной симпатикотонией ЧСС выше на 35% (Р<0,05), АМо на 75% (Р<0,001) и SI на 81%(Р<0,001) относительно студентов другого региона. У девушек с преобладанием парасимпатической активности различия не столь значительны. Значения показателя Мо у северянок выше на 21 % (Р<0,05) с тенденцией к снижению показателей ЧСС, АМо и SI. В целом данный факт может свидетельствовать о том, что студентки-ваготоники обладают большей устойчивостью к изменяющимся факторам внешней среды.

□ симпатотоники ■ парасимпатотоники

Рис. 1 . Показатели вариабельности сердечного ритма у студентов с разным тонусом вегетативной нервной системы

Примечание: за 100 % приняты показатели студентов средней полосы (цит. по А.В. Авилов, К.В. Судаков [1]).

Выводы:

-

1. У студенток, проживающих в северном регионе, наблюдается сезонная динамика показателей вариабельности сердечного ритма, обусловленная структурированием необходимых на данный момент компенсаторно-приспособительных механизмов сердечнососудистой системы.

-

2. Для девушек с преобладанием парасимпатического типа регуляции в управлении сердечным ритмом характерно выраженное функциональное напряжение сердечно-сосудистой системы в летнее время года, нарастающее к осеннему сезону. Наблюдающееся снижение компенсаторно-приспособительных механизмов сердечно-сосудистой системы у студенток-симпатотоников в весенний период года, переходит в процесс рассогласования регуляторных механизмов летом.

-

3. Адаптационно-приспособительные возможности сердечно-сосудистой системы у северянок с преобладанием симпатической составляющей в регуляции сердечным ритмом значительно ниже, чем у студентов-симпатотоников, проживающих в средней полосе. Лица с парасимпатической составляющей в структуре вегетативной нервной системы обладают большей устойчивостью к изменяющимся факторам внешней среды.

Список литературы Сезонная динамика показателей вариабельности сердечного ритма у студенток с различным гомеостатическим статусом в условиях севера

- Авилов О.В., Судаков К.В. Эффекты обонятельных воздействий на студентов с разным тонусом вегетативной нервной системы/О.В. Авилов, К.В Судаков//Физиология человека. -2008. -т.34. № 6. -С. 63-69.

- Агаджанян, Н.А. Экологический портрет человека на Севере/Н.А. Агаджанян, Н.В. Ермакова. -М.: КРУК, 1997. -208 с.

- Баевский, Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний/Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. -М.: Медицина, 1997. -235 с.

- Баевский, Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма в космической медицине/Р.М. Баевский//Физиология человека. -2002. -Т. 28, № 2. -С. 70-82.

- Грибанов, А.В. Общая характеристика климато-географических условий Русского Севера и адаптивные реакции человека в холодной климатической зоне/А.В. Грибанов, Р.И. Данилова//Север. Дети. Школа: сб. научн. тр. -Архангельск, 1994. -С. 4-27.

- Гудков, А.Б. Влияние специфических факторов Заполярья на функциональное состояние организма человека/А.Б. Гудков, Н.Ю. Лабутин//Экология человека. -2000. -№ 2. -С. 18-20.

- Копосова, Т.С., Чикова С.Н. Психофизиологический статус и адаптивные возможности студентов приполярного региона//Вестник Поморского университета. 2006. №2 (10). с. 62-69.

- Наследов, А.Д. SPSS 15: профессиональный статистический анализ данных//А.Д. На-следов. -СПб.: Питер, 2008. -416 с.

- Новиков, В.С. Биоритмы, космос, труд/В.С. Новиков, Н.Р. Деряпа. -СПб.: Наука, 1992. -256 с.

- Сметанкин, А.А. Адаптивный уровень/А.А. Сметанкин. -СПб.: «Питер», 2004. -160 с.

- Типисова, Е.В. Реактивность и компенсаторные реакции эндокринной системы у мужского населения Европейского севера: автореф. дис.... докт. биол. наук/Типисова Е.В. -Архангельск, 2007. -39 с.

- Чикова, С.Н. Адаптивные возможности и психофизиологический статус студентов приполярного региона: автореф. дис..канд. биол. наук./С.Н. Чикова. -Архангельск, 2008. -19 с.