Сезонная изменчивость качества воды Саратовского водохранилища

Автор: Беспалова К.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 2 т.28, 2019 года.

Бесплатный доступ

Произведена оценка сезонной изменчивости гидрохимических показателей качества воды на Саратовском водохранилище. Обращает на себя внимание, существенная сезонная изменчивость содержания биогенных веществ (нитратов и фосфатов) в воде водохранилища, что доказывает важную роль антропогенного эвтрофирования в формировании качества воды.

Саратовское водохранилище, сезонная изменчивость, концентрация веществ, биогенная нагрузка

Короткий адрес: https://sciup.org/148313670

IDR: 148313670 | УДК: 574.5 | DOI: 10.24411/2073-1035-2019-10226

Текст краткого сообщения Сезонная изменчивость качества воды Саратовского водохранилища

Анализ данных мониторинга показывает, что в бассейне каждой реки формируется своеобразное качество воды, зависящее от местных бассейновых и природно-климатических условий (Селезнев и др., 2011). При этом, влияние местных бассейновых условий (горные породы, почвы, растительность) является определяющим (Даценко, 2007).

Важно оценить особенности сезонной изменчивости качества вод, а также амплитуду сезонных колебаний для различных речных бассейнов Нижней Волги. Для визуализации сезонной изменчивости качества воды Нижней Волги выбран 15-й водохозяйственный участок (Саратовское водохранилище). На водохранилищах существенную особенность вносит регулирование водного стока: начало весеннего половодья задерживается, продолжительность паводка увеличивается, максимальные расходы

Беспалова Ксения Владимировна, кандидат технических наук, научный сотрудник в пик половодья снижаются (Селезнев и др., 2013).

Выделяются три генетические категории формирования местного стока: почвенноповерхностные воды, почвенно-грунтовые воды и грунтовые воды. Каждая из названных категорий вод в определенный гидрологический период преобладает в реках. Так, в период половодья в руслах рек преобладают воды почвенно-поверхностного происхождения, в период, переходный от половодья к летней межени, – почвенно-грунтовые воды, в период межени (летней и зимней) – воды грунтового происхождения (Алекин, 1970).

Сезонная изменчивость качества воды Саратовского водохранилища изучена по данным многолетних наблюдений за период 2000-2017 гг. Наблюдения проводились ежемесячно на стационарном пункте, расположенном ниже по течению на 2,5 км от Жигулевской плотины.

Химический анализ проб воды проводился по следующим вещества двойного генезиса:

сульфат-анион (SO 4 2-), хлорид-анион (Cl-), нит-рат-анион (NO 3 -), фосфаты (PO 4 3-), все растворимые в воде формы меди (Cu) и цинка (Zn). Сезонные изменения качества воды представлены в таблице.

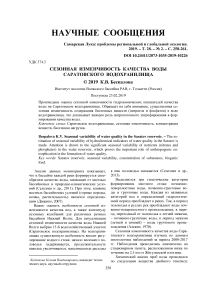

Сульфаты (SO42-). За период 2000-2017 гг. средняя годовая концентрация сульфатов составила 57,2 мг/дм3. Наибольшее значение концентрации (Снаиб.) наблюдалось в апреле и со- ставило 70,2мг/дм3, а наименьшее (Снаим.) - в июле и составило 46,3 мг/дм3. В период весеннего половодья содержание сульфатов снижалось до минимальных значений, а в период летне-осенней межени увеличивалось, но оставалось ниже, чем в период зимней межени (рис. 1). Разница между наибольшим и наименьшим значениями внутри года составляла 23,9 мг/дм3 или 42%.

Таблица

Средняя месячная концентрация веществ в воде водохранилища (2000-2017 гг.)

|

Месяцы |

||||||

|

I II III |

IV 1 |

V 1 |

VI 1 |

VII 1 |

VIII |

IX X XI XII |

|

Сульфаты (SO4 2- ), мг/дм 3 |

||||||

|

61,7 58,8 67,3 |

70,2 |

58,9 |

48,1 |

46,3 |

47,1 |

47,7 55,3 57,3 56,5 |

|

Хлориды (CL - ), мг/дм 3 |

||||||

|

25,0 26,5 28,8 |

30,4 |

24,6 |

26,7 |

29,9 |

29,9 |

28,3 25,8 24,3 22,8 |

|

Нитраты (NO3 - |

), мгN/дм 3 |

|||||

|

0,80 1,00 1,21 |

1,26 |

1,10 |

0,72 |

0,54 |

0,58 |

0,44 0,47 0,41 0,51 |

|

Фосфаты(PO4 3- ), мгP/дм 3 |

||||||

|

0,075 0,074 0,074 |

0,061 |

0,047 |

0,029 |

0,031 |

0,050 |

0,066 0,089 0,095 0,084 |

|

Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мгО/дм 3 |

||||||

|

0,82 0,83 0,81 |

0,88 |

1,05 |

1,29 |

1,64 |

1,41 1 |

1,03 0,91 0,95 0,80 |

|

Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО/дм 3 |

||||||

|

22,9 24,3 25,2 |

24,9 |

23,5 |

26,5 |

27,3 |

27,2 |

26,5 26,0 24,54 24,9 |

|

Медь (Cu), мгО/дм 3 |

||||||

|

0,004 0,003 0,003 |

0,004 |

0,005 |

0,006 |

0,003 |

0,003 |

0,004 0,003 0,003 0,003 |

|

Цинк (Zn), мг/дм 3 |

||||||

|

0,008 0,008 0,008 |

0,009 |

0,015 |

0,013 |

0,013 |

0,012 |

0,012 0,010 0,012 0,013 |

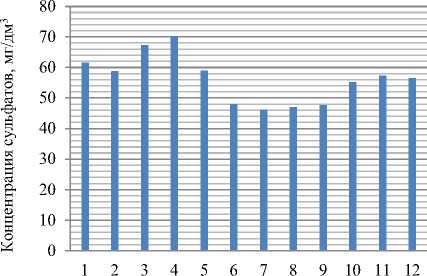

Хлориды (CL-). За период 2000-2017 гг. средняя годовая концентрация хлоридов составляет 26,9 мг/дм3. Наибольшее значение концентрации (С наиб. ) наблюдалось перед началом весеннего половодья в апреле и составило

30,4 мг/дм3, а наименьшее (С наим. ) - в декабре и составило 22,8 мг/дм3 (рис. 2). Разница между наибольшим и наименьшим значениями внутри года составляла 7,6 мг/дм3 или 28%.

Месяцы

Рис. 1. Сезонные изменения сульфатов

Рис. 2. Сезонные изменения хлоридов

Анализ показывает, что закономерности сезонной изменчивости содержания сульфатов и хлоридов в воде водохранилища схожие: наибольшие значения наблюдаются зимой перед началом весеннего половодья, а наименьшие – в пик весеннего половодья. В период зимней межени в водохранилище доминируют воды грунтового происхождения, которые начинают постепенно разбавляться талыми (почвенными поверхностными) водами. Для Саратовского водохранилища характерным яв- ляется соотношение хлоридов и сульфатов, которое составляет 1:2.

Концентрация и режим биогенных элементов в водных объектах изучен хуже, чем режим основных ионов. Это объясняется сложностью их определения, которое необходимо выполнять вскоре после взятия проб воды из водного объекта. Содержание биогенных элементов в природных водах связано с процессом создания и разложения органических веществ (Селезнева А.В. и др., 2014).

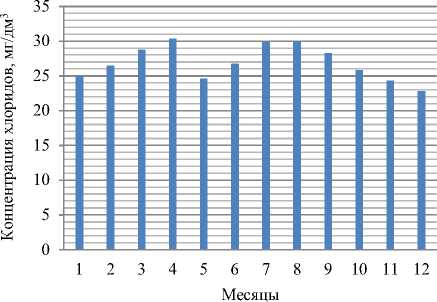

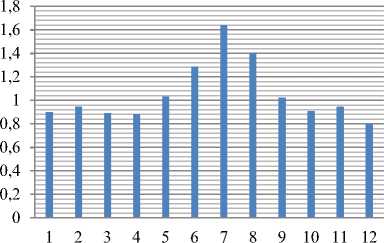

Нитраты (NO3- ). За период 2000-2017 гг. средняя годовая концентрация нитратов составляла 0,75мгN/дм3. Внутри года средние месячные концентрации изменялись в пределах 0,41–1,26 мгN/дм3. Наибольшая концентрация нитратов (Снаиб.) наблюдалась перед началом весеннего половодья в мае (рис. 3). Летом концентрация нитратов снижалась из-за массового развития водорослей и достигла наименьших значений (Снаим.) в ноябре (0,41 мгN/дм3). Зимой концентрация постепенно увеличивалась. Сезонный ход нитратов определяется физикохимическими и биологическими процессами, протекающими в водохранилище.

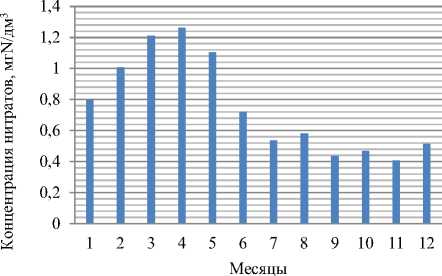

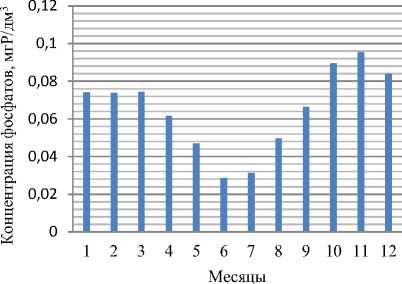

Фосфаты (PO 4 3-). За период 2000-2017 гг. средняя годовая концентрация фосфатов составила 0,065 мгP/дм3. Внутри года она изменялась в пределах 0,029–0,095 мгP/дм3. Наибольшее значение концентрации фосфатов (С наиб. ) наблюдалось в период осенней межени. Наименьшее значение концентрации фосфатов (С наим. ) наблюдалось в период летней межени (рис. 4). Это объяснялось большим потреблением фосфатов водорослями в период их массового развития. К концу осени концентрация фосфатов увеличивалась, и максимум приходился на начало зимы. Это происходило главным образом из-за понижения температуры и прекращения развития фитопланктона.

Рис. 3 Сезонные изменения нитратов

Рис. 4. Сезонные изменения фосфатов

В течение года концентрация нитратов изменяется в 7 раз, а фосфатов – в 5 раз. В период массового развития водорослей наблюдалась их минимальная концентрация. При этом концен- трация фосфатов падала до нуля. Для Саратовского водохранилища характерным является соотношение фосфатов и нитратов, которое составляет 1:10.

Месяцы

Рис. 5. Сезонные изменения БПК5

о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Месяцы

Рис. 6. Сезонные изменения ХПК

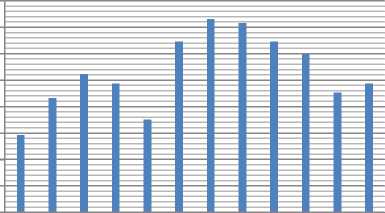

Биохимическое потребление кислорода (БПК 5 ). За период 2000-2017 гг. средняя годовая концентрация БПК 5 составила 1,06 мгО/дм3.

Внутри года значение изменялось в пределах 0,80 -1,64 мгО/дм3 (рис. 5). Наибольшее значение БПК5 (Снаиб.) наблюдалось в июле в период массового развития водорослей. Наименьшее значение(Снаим.) наблюдалось в зимнюю межень.

Химическое потребление кислорода (ХПК). За период 2000-2017 гг. средняя годовая концентрация ХПК составила 25,3 мгО/дм3. Внутри года значение изменялось в пределах 22,927,3 мгО/дм3 (рис. 6). Наибольшее значение окисляемости (С наиб. ) наблюдалось в июле в период массового развития водорослей. Наименьшее значение (С наим. ) наблюдалось в зимнюю межень. Сезонный ход ХПК совпадает с сезонным ходом БПК5.

Для Саратовского водохранилища характерным является соотношение БПК5 и ХПК, которое составило 1:25.

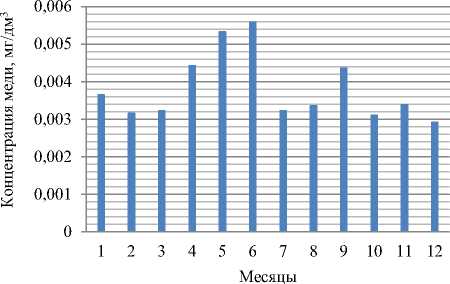

Медь (Cu). За период 2000-2017 гг. средняя годовая концентрация меди составила 0,0038 мг/дм3. Внутри года она изменялась в пределах

0,006–0,003 мг/дм3 (рис. 7). Наибольшее значение концентрации меди (С наиб. ) наблюдалось в марте перед началом весеннего половодья. Затем концентрация в период летне-осенней межени постепенно уменьшалась и затем в течение зимней межени увеличивалась.

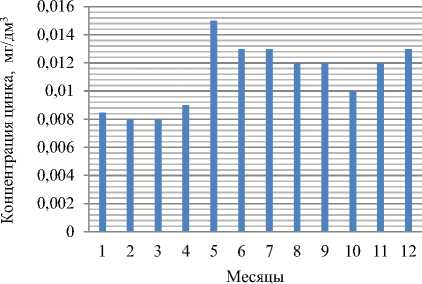

Цинк (Zn). За период 2000-2017 гг. средняя годовая концентрация цинка составила 0,011 мг/дм3. Внутри года она изменялась в пределах 0,008 - 0,015 мг/дм3 (рис. 8). Наибольшее значение концентрации цинка (С наиб. ) наблюдалось в мае и летне-осеннюю межень. Наименьшее значение концентрации цинка наблюдаются в период зимней межени. Сезонный ход цинка немного похож на сезонный ход меди.

Для Саратовского водохранилища характерным являлось соотношение меди и цинка, которое составляет 1:3.

Рис. 7. Сезонные изменения меди

Рис. 8. Сезонные изменения цинка

Детальный анализ сезонной изменчивости поддержания нормального функционирования показателей качества воды на Саратовском во- экосистемы Саратовского водохранилища сле-дохранилище показал, что содержание веществ дует учитывать сезонную изменчивость каче-в течение года изменялось значительно. Для ства воды при нормировании сточных вод.

Список литературы Сезонная изменчивость качества воды Саратовского водохранилища

- Алекин О.А. Основы гидрохимии. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 414 с.

- Даценко Ю.С. Эвтрофирование водохранилищ. Гидролого-геохимические аспекты. М.: ГЕОС, 2007. 252 с.

- Селезнев В.А., Селезнева А.В. Экология отдаляющегося приближения // Вода-Magazin. - Март 2011. № 3 (43). С. 40-42.

- Селезнев В.А., Беспалова К. В., Селезнева А.В. Формирование качества воды Волжских водохранилищ при аномальных погодных условиях // Водное хозяйство России. 2013. № 5. С. 4-14.

- Селезнева А.В., Селезнев В.А., Беспалова К.В. Массовое развитие водорослей на водохранилищах р. Волги в условиях маловодья // Поволж. экол. журн. 2014. № 1. С. 88-96.