Сезонное развитие бореальных злаков

Автор: Горчакова А.Ю.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1-1 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы сезонного развития бореальных злаков: ритмичность развития злаков на сеяных участках, особенности формирования листовой поверхности, особенности развития почек возобновления, ритмичность вегетативной и генеративной фаз, продолжительность активной вегетации и покоя. При изложении отдельных вопросов сезонного развития злаков широко используются данные отечественных и зарубежных авторов.

Бореальные злаки, сезонное развитие, ритмичность развития, активная вегетация и покой

Короткий адрес: https://sciup.org/148200584

IDR: 148200584 | УДК: 582.542.1(045)

Текст научной статьи Сезонное развитие бореальных злаков

Благодаря высокому уровню адаптивности злаки ( Poaceae ) составляют основу большинства лугов всех ботанико-географических зон [11].

Однако механизмы этих приспособлений мало изучены. Имеющиеся публикации, в том числе и зарубежные [10, 13; 20; 21] в этой области посвящены культурным растениям, а в отношении дикорастущих видов, особенно бореальных злаков, сведений мало. В этой связи проблема изучения эколого-биологических особенностей развития дикорастущих злаков бореальной зоны на примере злаков Мордовии актуальна и ее решение внесет существенный вклад в познание систем адаптационных свойств растений к среде обитания.

Целью наших исследований являлось изучение сезонного развития бореальных многолетних злаков.

Исследования проведены на основе стационарных наблюдений за кормовыми и зерновыми злаками путем постоянного отбора проб и определения биометрических показателей. Вегетационные опыты проводились в Государственном бюджетном образовательном учреждении Республики Мордовия дополнительного образования детей «Республиканский Центр дополнительного образования детей». Фенологические методы наблюдения осуществлялись за развитием злаков (естественные фитоценозы и агроценозы). Полевые исследования включали наблюдения за развитием отдельных видов в естественных травостоях. Наблюдения за развитием растений осуществлялись по сезонам года на участках стационаров сеяных и «естественных» пастбищ. За основу нами принималась методика И.Г. Серебрякова [8], а также выращивание в полевых условиях и в вегетационных сосудах с последующей камеральной обработкой (каждые 5-7 дней), определение биометрических параметров и описание состояния растений. В некоторых опытах каждые 15 дней извлекаются целые растения (до 10-12 экз.

каждого вида), описываются и материал фиксируется для детального изучения. Состояние конуса нарастания и этап органогенеза побегов определяли по Ф.М. Куперман [9], емкость почек - по Т.И. Серебряковой [6], порядок и ярус побегов отмечали по В.Л. Бологовой [1].

В данной работе обобщены результаты наших исследований развития бореальных злаков на территории Республики Мордовия в течение вегетационных сезонов 2009-2011 гг.

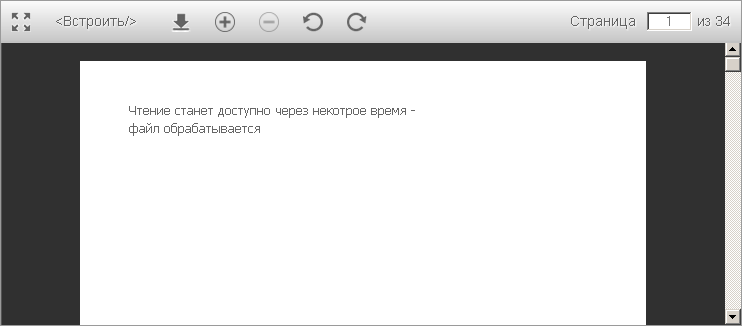

Наши наблюдения за вегетацией злаков в Мордовии показывают, что сезонность в их развитии определяется в значительной степени климатическими и хозяйственными условиями (рис. 1).

Например, обеспечение растений водой совершенно меняет спектр травостоя в течение сухого сезона.

У большинства злаков кривая, отражающая формирование удлиненных вегетативных и генеративных побегов, характеризуется двумя вершинами: первый подъем ее отмечается поздней весной и в первой половине лета, а второй – в конце лета и начале осени, что связано с режимом осадков. Применение орошения летом сглаживает двувершинность кривой вегетации. Внесение удобрений весной и осенью увеличивает период появления удлиненных побегов. Продолжительность вегетации и покоя в течение года у злаков неодинакова и по-разному меняется под влиянием орошения и удобрения [12; 14-16, 22].

В своих наблюдениях за развитием злаков мы обращали внимание на формирование листьев, размещение почек возобновления, ритмику вегетации и цветения, а также продолжительность активной вегетации и покоя. Остановимся на анализе полученных данных.

Считаем, что характер ритма сезонного развития исследуемых злаков напрямую зависит от температурного режима и влажности почвы. В 2010 г. условия вегетации растений протекали в условиях засухи, поэтому все показатели были выше средних, приведенных в таблице 1. В 2009 г. из-за более низких температур и недостаточного количества осадков, эти же показатели оказались ниже средних. 74

Таким образом, жизненный потенциал дикорастущих злаков достаточно высокий, что позволяет высказать предположение о выработке растениями в процессе эволюции определенных адаптационных свойств, которые позволяют им надежно существовать в экстремальных условиях среды.

Бореальные злаки нами подразделены на группы в зависимости от сроков прохождения основных фенофаз роста и развития.

Первая и самая многочисленная группа – виды, у которых в течение наблюдаемых лет даты наступления фенологических фаз имеют лишь небольшие колебания – от 5 до 7 дней. Сюда отнесены расте-

Ко второй ритмологической группе отнесены так называемые «неустойчивые виды», у которых фаза колошения наступает в определенные сроки из года в год, несмотря на неустойчивость в прохождении весенних фенофаз. В нее входят виды из различных экологических групп, размножающихся как семенами, так и вегетативно. Весеннее развитие этих растений может быть отличным по годам на 9 ± 3,2 дней ( Elymus caninus (L.) L., Poa nemoralis L., Alopecurus arundinaceus Poir.).

Периодичность развития ассимилирующих листьев была не раз объектом экологических исследований [2, 4, 12, 17, 18, 21, 22, 24, 48, 58]. На ния различных экологических групп, разных жизненных форм, что говорит о высоких приспособительных способностях данных видов (Poa pratensis; Digraphis arundinacea, Stipa sp., Festuca pseudovina;

неорошаемых участках по динамике развития листьев и анализу особенностей роста бореальные злаки можно объединить в следующие две ритмо-группы: летнезеленые и летне-зимнезеленые.

и др.).

|

Вид |

Условия опыта |

Месяцы |

|

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 |

||

|

Bromopsis inermis |

К |

|

|

О |

~- ^ ---""' __ __ _ Ч Ч Ч Y>os^g |

|

|

О+У |

w в --- -- -- -- -- --9 Ч 9 ^ ре-»?) |

|

|

Alopecurus pratensis |

К |

|

|

О |

2 ^^^^ ^L7 ££2Г^^±££з |

|

|

О+У |

Ч Ч_Ч Т_7 Ч ч ч ч_ 9_ Ч р О СЧ* ~ 7 ^4 |

|

|

Agrostis gigantea |

К |

+ ^ ^ ___—^---- у—^-^? |

|

О |

||

|

О+У |

> О С . 5S 5. _____ ____ ____ _____ ____1 Ч С |

|

|

Festuca pratense |

К |

^^ -____ ^.v -? 3 О С ^^ |

|

Festuca rubra |

О |

Ч Ч _з— 3_Ч ч Ч Э о с.ч-*-~^ |

|

Stipa capillata |

О |

|

|

Phleum pratense |

О |

U 5^^ ___ . — ----------- --- Ч Ч Ч ^ ОС |

Рис. 1. Сезонное развитие бореальных злаков в Мордовии: К – контроль, О – орошение, О+У – орошение и удобрение

– заложение листьев

? 7 о о с + #^

– заложение побегов

– образование соцветий

– цветение

– плодоношение

Летнезеленые – виды растений, несущие зеленые листья с весны до осени ( Poa palustris, Hordeum brevisubulatum ) и летне-зимнезеленые – виды, несущие зеленую листву в течение всего года, но в отличие от вечнозеленых, развивающие две специализированные генерации листьев – летнюю и зимнюю, сменяющие друг друга в течение всего года ( Poa pratensis, Festuca pseudovina,; Alopecurus arundinacea ).

Летнезеленые растения имеют большую численность из лесного пояса растительности, характеризующиеся одной генерацией листьев. При переходе к степному поясу возрастает процент летне-зимнезеленых видов с двумя генерациями листьев. Однако необходимо уточнить, что в лесной зоне на лугах также произрастают виды с двумя генерациями ассимилирующих листьев. По этому принципу луга экологически резко отличаются от зональных типов растительности.

Летне-зимнезеленые растения с двумя генерациями листьев широко распространены в степном и лесостепном поясах. При изучении интенсивности побегообразования отдельных видов ( Phleum pratens,; Festuca pseudovina ), осенняя генерация листьев, оказывалась, как правило, мощнее, по сравнению с весенней, что позволяло видам раньше отрастать весной.

|

№ |

Вид |

Месяцы |

Почки |

||

|

п/п |

I II III |

IV V VI VII VIII IX X |

XI XII |

||

|

1. |

Elymus caninus (L.) L. [ Agropyron cani-num (L.) Beauv.; Roegneria canina (L.) Nevski] |

^^/^"^ ^ D О С ч- -Ь ***^^ ~ |

ж |

||

|

2. |

Brachypodium sylva-ticum (Huds.) Beauv. |

^ 1 ° С + + *'>s^» |

ж |

||

|

3. |

Bromopsis benekenii (Lange) Holub [ Bromus benekenii (Lange) Trimen; B. asper Murr.; B. ra-mosus auct., non Huds.; Zerna ramose (Huds.) Lindm.] |

^*<Т*^ з О С + + ^*Ж^- |

VI |

||

|

4. |

Calamagrostis arun-dinacea (L.) Roth [ C. sylvatica DC.] |

_ ^^f^ 5 О С + + >">^< |

*8* |

й1 |

|

|

5. |

Festuca gigantea (L.) Vill. [ Schedonorus giganteus (L.) Soreng et Terrell] |

N* |

6 |

||

|

6. |

Festuca altissima All. [ F. sylvatica (Poll.) Vill., non Huds.; Drymochloa sylvatica (Poll.) Holub] |

ГТ "^ 7 |

JL |

||

|

7. |

Melica nutans L. |

• * л ^ |

jb д |

||

|

8. |

Milium effusum L. |

±__^ ■ .< Д |

^х^ J2 Ji jt _ * ^ j^NZ |

^ - -. _^_ _ |

А |

|

9. |

Poa nemoralis L. |

да |

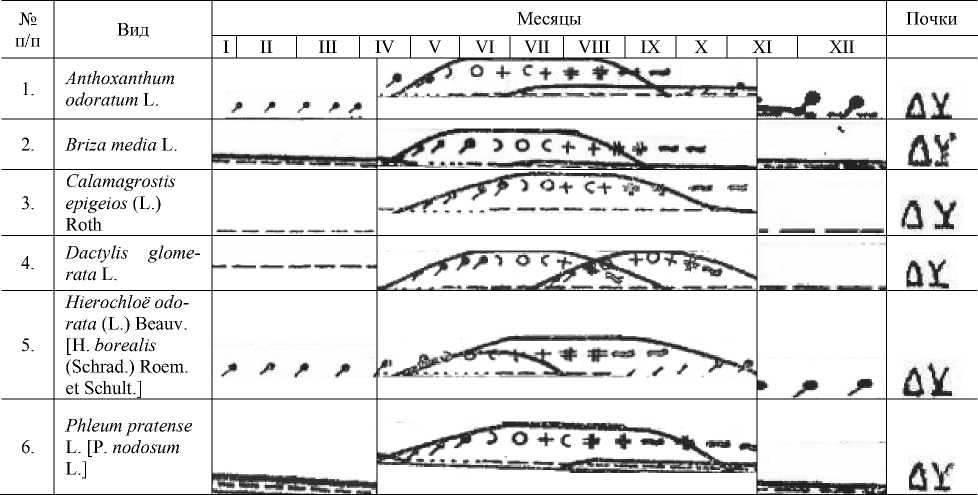

Рис. 2. График сезонного развития злаков смешанных лесов Мордовии:

изменение листовой поверхности;

созревание плодов и семян и обсеменение почки закрытые

)0( начало и окончание цветения почки открытые

+#=

д

почки пролептически раскрывающиеся

Часто почки, корневища и другие органы вегетативного возобновления, достигая поверхности почвы, в середине второй половины лета или в начале осени формируют розеточные вегетативные побеги. Таким образом, образуется вторая

генерация листьев в течение вегетационного периода, дающая отаву (Dactylis glomerata). Листья второй генерации сохраняются зелеными в течение зимнего периода, а листья весенней генерации побегов отмирают уже в конце лета или осе- нью (Poa pratensis, Phleum pratense, Alopecurus pratense и др.) (рис. 2 и 3).

Данные о ритмике сезонного развития растений также принято иллюстрировать рисунками, графиками. Нами были созданы новые системы графиков, отдельные элементы позаимствованы из старых систем [9]. Так, для каждого вида отводится отдельная строчка.

Весь график по ширине вправо от названия вида разбивается на 12 равных участков соответственно числу месяцев в году. Двойными вертикальными линиями отмечается время снегохода и выпадения нового снегового покрова, во время которого не происходит вегетации растений. Кривыми линиями показывается изменение листовой поверхности в течение вегетационного периода. Все кривые начинаются с развертывания почек и завершаются отмиранием данной генерации листвы. По кривым можно определить число генераций листьев в течение года, наличие или отсутствие листьев в течение зимнего периода, относительную площадь листьев, остающуюся на зиму (листовая поверхность летнего происхождения принимается за 100 %), характер листьев, которые остаются на зиму, сохранившиеся весеннелетние листья или листья осенне-зимней генерации, длительность жизни листьев различных генераций.

Процессы развития органов возобновления в графиках отражаются следующим образом. Время формирования почечных чешуй или других форм низовых листьев показывается пунктиром. Период заложения зачатков зеленых листьев будущего года изображается горизонтальными черточками. Период же заложения и формирования элементов соцветия и цветков изображается в виде символов бутонов. Также графики дают возможность легко увидеть растения с заранее заложенными соцветиями и цветками и растения, у которых нет этих свойств. Мы также значками В. В. Алехина отмечаем начало и окончание цветения, созревание плодов и семян, обсеменение. По графикам можно видеть соотношение цветения и развития листового аппарата. Значки, показывающие характер почек возобновления (открытые – лишенные почечных покровов и закрытые – со специальными почечными покровами-чешуйками) ставятся справа от графиков.

Таким образом, графики разных экотопов показывают их различие по ритмике развития.

Анализ ритмогрупп по формированию листовой поверхности показывает, что в неорошаемых условиях между видами проявляются большие различия, которые обусловлены их происхождением и последующей эволюцией. Орошение и удобрение заметно изменяют ход развития растений в течение года, хотя многие из них в сухой сезон формируют только укороченные побеги.

Наблюдения за размещением у растений почек возобновления в период неблагоприятных условий показали, что между видами в этом отношении име- ются большие различия, в связи с чем можно выделить следующие группы.

Первая – почки возобновления находятся у поверхности или близко к поверхности почвы (приземные почки удлиненных побегов, почки зоны кущения) и защищены от пересыхания массой листьев и специализированными чешуями. Сюда относятся рыхлодерновинные розеткообразующие и плотно-дерновинные злаки ( Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv . , Poa bulbosa L. [ P. crispa Thuill . , P. nemoralis L.]).

Вторая – почки возобновления расположены неглубоко в почве (почки корневищ и зоны кущения) и на поверхности (столонообразующие побеги), защищенные от высыхания укороченными листовыми пластинками. В эту группу входят корневищностолонообразующие, рыхлодерновинно-столонообразующие и рыхлодерновинные злаки ( Agrostis stolonifera, Dactylis glomerata L., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub [ Bromus inermis Leyss.; Zerna inermis (Leyss.) Lindm.] , Alopecurus arundinaceus Poir. [ A. ventricosus Pers., non Huds], Melica transsilvanica Schur [ M. ciliata auct., non L.] и др.).

Третья – почки возобновления находятся довольно глубоко в почве (на корневищах и в зоне кущения). К этой группе относятся длиннокорневищные злаки ( Calamagrostis epigeios (L.) Roth, C. arundinacea (L.) Roth, Phalaroides arundinacea (L.) Rausch., Festuca rubra L., P. arundinacea (L.) Rausch. и т.д.).

Бореальная растительность – совокупность растительных сообществ, связанных в своем распространении с тайгой умеренного пояса Северного полушария. Включает различные сообщества, генетически связанные с темнохвойными и светлохвойными лесами.

Бореальный климат – климат в пределах умеренного пояса с хорошо выраженными сезонами года – снежной зимой и относительно коротким летом. Бореальный климат способствует развитию ландшафтов тайги и смешанных лесов .

Вегетативная фаза у злаков начинается довольно рано. В Мордовии у видов, характеризующихся поверхностным размещением почек возобновления, она совпадает с выпадением первых весенних дождей. Весна на территории Мордовии протекает сравнительно быстро. Продолжительность ее – 69–71 день. В течение весеннего периода выпадает 75–80 мм осадков. Максимум накопления биомассы совпадает со вступлением растений в генеративную фазу. Переход из одной фазы в другую не у всех видов протекает одинаково.

По ритмам вегетации и цветения бореальные злаки можно разделить на следующие ритмотипы.

-

1) Растения летнего роста и осеннего цветения, характеризующиеся узкостью экологического потенциала ( Molinia caerulea (L.) Moench , Melica altis-sima L. , Calamagrostis epigeios и др.), выделяются формированием мощных корневищ или растянутой

зоны кущения и отличаются образованием генеративных органов в конце сухого и начале влажного сезонов (с сентября до января-февраля). Растения безрозеточные, характеризуются выраженной короткодневной реакцией (11–12 ч.).

-

2) Растения весеннее-летнего роста и развития характеризуются узким экологическим потенциалом, обусловленным потребностью для развития высоких температур ( Poa pratensis , Agropyron repens , Alopecurus arundinaceus , Dactylis glomerata , Bromopsis inermis , Festuca pratense и др.). В условиях относительно длинного дня (до 16 ч. в июле) и

- высокой температуры (+26–+32°C, иногда до +35°C ) в летний период растения активно проходят все фазы вегетативного и генеративного циклов и формируют характерные для них побеговые структуры. В зимний сезон при длине дня менее 8 ч. и понижении температуры (ночью ниже -4°C до -9°C) растения образуют в основном укороченные побеги. Относятся как дикорастущие (Poa pratensis, Agropyron repens, Alopecurus arundinaceus, Dactylis glomerata, Bromopsis inermis, Festuca pratense и др.), так и культурные злаки (Zea mays L., Secale cereale L.)

Рис. 3. График сезонного развития злаков лесных полян Мордовии. Обозначения см. рис. 2.

Следует отметить , что экологические факторы (орошение и удобрение) существенно изменяют вегетационный период и интенсивность побегообразования отдельных видов, но мало влияют на продолжительность их цветения.

Период адаптивной вегетации, под которым понимается интенсивное формирование продуктивных травостоев, составленных удлиненными побегами, по нашим наблюдениям, у различных видов в Мордовии неодинаков. Различаются виды и по продолжительности покоя (полное или частичное прекращение вегетации), когда растения в лучшем случае формируют отдельные розеточные побеги. Растения вступают в полосу активной вегетации с наступлением весенних дождей. Интенсивное накопление урожая у ряда видов отмечено через 1,5-2 недели после выпадения дождей и продолжается в течение 1,5-2 месяцев. Снижение урожая отдельных видов совпадает с периодом прекращения осенних дождей, когда растения переходят в состояние покоя. Не у всех видов продолжительность вегетации и покоя одинакова по времени и степени их проявления.

Орошение и удобрение меняют структуру годичного развития злаков всех групп. Выводы, которые сделаны нами на основе стационарных опытов , под-репляются результатами обследований производственных площадей пастбищ ряда районов Мордовии (Рузаевский, Ардатовский, Зубово-Полянский районы). Наблюдения показали, что с началом влажного периода вегетация злаков на удобренных неорошаемых участках начинается раньше и протекает быстрее (интенсивнее идет кущение), чем на неудобренных. В период летней засухи удобренные пастбища не испытывают недостатка влаги, тогда как на неудобренных наблюдается подгорание травостоя, засыхание стеблей и листьев, прекращеине ростовых процессов. С наступлением сухого периода на удобренных участках растения продолжают вегетировать, тогда как на неудобренных ростовые процессы прекращаются сразу. В конце и начале сухого периода, когда выпадают небольшие дожди (20-50 мм в месяц), различия на удобренных и неудобренных пастбищах особенно заметны. Это можно объяснить тем, что начало вегетации злаков задерживается не столько недостатком влаги, сколько нехваткой доступного азота для растений. Недостаток влаги (до определен- процессы аммонификации и нитрификации [23].

ного предела) сдерживает рост злаков, затрудняя

Таблица. Влияние температуры на развитие овсяницы тростниковой и ежи сборной в Мордовии (2010- 2011 гг.)

|

Показатель |

Влияние среднемесячной температуры (в среднем за 2010-2011 гг.) на рост злаков |

|||||||

|

Июнь,21,6 0 С |

Июль, 20,6 0 С |

Август, 18,3 0 С |

Сентябрь, 12,5 0С |

|||||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

|

|

Высота травостоя, см |

19±0,76 |

90±2,14 |

101±4,50 |

40±1,10 |

130±7,72 |

30±0,78 |

71±1,07 |

39±0,62 |

|

Количество побегов/особь |

11±0,50 |

18±0,43 |

22±0,80 |

15±0,40 |

21±1,30 |

10±1,35 |

24±0,76 |

13±0,30 |

|

Количество Гп/особь |

1±0,17 |

7±0,26 |

5±0,23 |

2±0,15 |

8±0,98 |

– |

13±0,34 |

– |

|

Масса Гп, г СВ |

1,28±0,03 |

3,01±0,03 |

2,72±0,04 |

1,94±0,03 |

3,92±0,03 |

– |

1,84± 0,02 |

– |

|

Масса Уд, г СВ |

0,71±0,03 |

1,14±0,02 |

1,27±0,02 |

– |

1,91±0,03 |

– |

1,58± 0,03 |

– |

|

Масса Ук, г СВ |

0,25±0,01 |

0,29±0,01 |

0,21±0,01 |

0,34±0,01 |

0,48±0,01 |

0,33±0,01 |

0,22± 0,01 |

0,38± 0,01 |

Список литературы Сезонное развитие бореальных злаков

- Боголюбова Е.В. Динамика накопления надземной фитомассы у Festuca valesiaca Gaudin и Koeleria cristata (L.) Pers. в центральной Туве в связи с их сезонным развитием//Труды VII международ. конф. по морфологии растений, посвященной памяти И.Г. и Т. Серебряковых. М.: МПГУ, 2004. С. 37-38.

- Борисова И.В. Сезонная динамика растительных сообществ. Ленинград: Наука, 1974. 94 с.

- Даштоян Ю.В., Щеглова Е.К., Степанов С.А. Влияние изменения площади листьев на рост и развитие побега пшеницы.//Труды VII международ. конф. по морфологии растений, посвященной памяти И.Г. и Т.И. Серебряковых. М.: МПГУ, 2004. С. 77-78.

- Елагин И.Н., Лобанов А.И. Атлас -определитель фенологических фаз растений. М.: Наука, 1979. 95 с.

- Зверева Г.К. Урман С.А. Сравнительно-анатомическая характеристика мезофилла листьев фестукоидных злаков и некоторых хвойных,//Труды VIII международ. конф. по морфологии растений, посвященной памяти И.Г. и Т.И. Серебряковых, Т. 1. М.: 2009. С. 193-196.

- Кардашевская В.Е. О морфоструктуре многолетних злаков Якутии//Труды VII международ. конф. по морфологии растений, посвященной памяти И.Г. и Т.И. Серебряковых. М.: МПГУ, 2004. С. 117-118.

- Кардашевская В.Е., Скобелева А.А. О морфологической структуре многолетних злаков Центральной Якутии//Проблемы изучения растительного покрова Якутии: сб. науч. статей/под ред. Кардашевской В.Е., Ефимовой М.И. Якутск: НИПК «Сахаполиграфиздат», 2004. С. 155-165.

- Онищенко В.В. К методике фенологического прогнозирования сезонного развития растений высокогорных районов//Сезонная и разногодичная динамика растительного покрова в заповедниках РСФСР: сб. научных трудов ЦНИЛ Глав охоты РСФСР. М., 1983. С. 18-31.

- Серебряков И.Г. О методах изучения ритмики сезонного развития растений в стационарных геоботанических исследованиях//Уч. записки МГПИ им. В.П. Потемкина. М. 1954. Т. 37, вып. 2. С. 3-20.

- Серебрякова Т.И. Морфогенез побегов и эволюция жизненных форм злаков. М.: 1971. 358 с.

- Цвелев Н.Н. Проблемы теоретической морфологии и эволюции высших растений: Сб. избр. тр. М.,СПб: КМК, 2005. 407 с.

- Шульц Г.Э. Общая фенология. Ленинград: Наука, 1981. 188 с.

- Bowden B.N. Studies on Andropogon gayanus Kunth//Austral. J. Bot. 1964. V. 52, № 2. P. 256-279.

- Garrio O. Ensayc comparative de 13 clones del pasto elefant Proceed. 9-th Grassld. Congr., 1965. 136 p.

- Gusman J.P. Primeros datos de un studio comparative de variedades de yerba elefante.//Ann. Bot. 1967. V. 37, № 1. P. 55-63.

- Haggar R.J. Nitrogen fertilizer responses of pasture grasses in South-eastern Queeneland//Austral. J. Bot. 1966. V. 3, № 11. P. 290-299.

- Hacker J.B., Biggs R.H., Baskin Koyama J.M. The life form of plants and statistical plant geography//Americ. J. Bot. 1972. V. 12, № 1. P. 47-60.

- Hendy K. The performance of a pangolagrass townsvill Stylo pasture near Darvin//J. Austral. Instit. Agric. Sci. 1971. V. 34, № 3. P. 169-170.

- Javier E.Q. The flowering habits and mode of reproduction of Guinea grass//Proceed. 9-th Grassld. Congr., 1970. P. 284-289.

- Kawanabe S,. Neal-Smith C.A Temperature responses of grass species. The influence of temperature upon the effect of gibberellic on the growth of Paspalum dilatatum//Austral. J. Bot. 1980. V. 26, № 2. P. 145-150.

- Kemp E.D. Productivity of pasture in British Honduras//Agr. Trop. 1961. V. 20, № 2. P. 453-462.

- Ludlow M.M., Wilson G.L Forrage cropc of India//Austral. J. Bot. 1970. V. 6, № 1. P. 14-15.

- Ruelke O.C. Winter injury of Florida pastures//Americ. J. Bot. 1963. V. 43, № 10. P. 890-905.

- Warming E. Weber perenne Gewächse. Цит. по: Серебряков И. Г. Сравнительный анализ некоторых признаков ритма сезонного развития растений различных ботанико-географических зон СССР//Бюлл. МОИП. Отд. биол. М. 1964, Т. LXIX (5). С. 62-75.