Сезонные изменения зоопланктона в высокотрофных малых водоемах

Автор: Фефилова Е.Б., Кононова О.Н.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные ресурсы

Статья в выпуске: 1-4 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Выявлены особенности сезонного развития зоопланктона в высокотрофных водоемах лесной зоны Северо-восточной части европейской России. Показано, что в гипертрофных прудах один раз за вегетационный сезон происходит смена доминирующего комплекса зоопланктона, так что динамика численности всего зоопланктлона имеет два пика. В них наблюдается более простая по сравнению с эвтрофными озерами трофическая структура планктонных животных. В разнотипных водоемах отмечали различные по направлению изменения видового разнообразия зоопланктона в течение вегетационного сезона.

Биологические сезоны, кривая динамики, трофность, водные экосистемы

Короткий адрес: https://sciup.org/148199121

IDR: 148199121 | УДК: 574.34:591.524.12

Текст научной статьи Сезонные изменения зоопланктона в высокотрофных малых водоемах

Материал и методы исследования.

Характеристика обследованных водоемов. Регион исследований расположен на водосборе р. Северная Двина, в бассейнах ее притоков первого (р. Вычегда) и второго (р. Сысо-ла) порядков. Изучение зоопланктона проводились на 2 прудах (1 и 2) и 4 озерах: Пезмог-ты, Важъэжва, Еля-ты, Куа-ты. Пруды имеют округлую форму, сходны по площади и глубине, их дно илисто-песчаное (табл. 1). Пойменные озера удлиненной формы, имеют постоянную связь с рекой (Вычегдой или Сысолой) посредством проток. В них преобладают илистые или илисто-песчаные донные субстраты. Летом прибрежье озер и прудов зарастает макрофитами.

Методы сбора и анализа данных. В прудах пробы зоопланктона отбирали с ноября 2005 по ноябрь 2006 гг.: в зимние месяцы (исключая декабрь), в марте, апреле – один раз в месяц, в остальные месяцы – подекадно. В периоды открытой воды из прибрежья и середины водоемов за раз отбирали четыре субпробы, из которых получали одну интегральную пробу. В зимнее время пробы отбирали из середины прудов. При этом получали за раз 3 интегральные пробы, объединяя для каждой из них субпробы с разных глубин. Полевые сборы материала из озер для исследования зоопланктона приходились только на вегетационные сезоны (с июня по сентябрь), из оз. Еля-ты – 3 лет (2003-2005 гг.), из остальных озер – 1-2 лет. В каждом из озер пробы отбирались ежемесячно с 9 станций, расположенных в прибрежье и на середине. Единожды в сезон из прудов и раз в месяц из озер получали пробы воды для ее химического анализа. Пробы зоопланктона отбирали принятыми в гидробиологии методами [8]. Результаты химического анализа водных проб были предоставлены нам экоаналитической лабораторией Института биологии Коми НЦ. Трофический тип водоемов определялся по коэффициенту трофии – Е [7]. Экологические группы зоопланктеров выделялись по способам их передвижения и питания по данным литературы [12] .

Таблица 1. Основные морфометрические и некоторые гидрохимические характеристики обследованных водоемов в вегетационный период

|

Водоем |

Площадь, км 2 |

Наибольшая глубина, м |

Общий азот, мг/л |

Общий фосфор, мг/л |

|

Пруд 1 |

~ 0,001 |

1,6 |

1,1 ± 1,1 |

0,10 ± 0,01 |

|

Пруд 2 |

~ 0,001 |

1,5 |

1,3 ± 1,0 |

нет данных |

|

Оз. Пезмог-ты |

1,18 |

3,5 |

1,0 ± 0,4 |

0,14 ± 0,05 |

|

Оз. Важъэжва |

0,6 |

4,0 |

0,6 ± 0,1 |

0,15 ± 0,04 |

|

Оз. Еля-ты |

0,28 |

6,0 |

1,6 ± 0,9 |

0,05 ± 0,01 |

|

Оз. Куа-ты |

0,12 |

3,5 |

1,1 ± 0,2 |

0,12 ± 0,05 |

Результаты исследования.

Условия обитания гидробионтов. Ход температуры воды в обследованных прудах в 2006 г. сопровождался максимумами в конце июня (25-26°С). Полное освобождение этих водоемов ото льда пришлось на 26-28 апреля, а образование устойчивого ледяного покрова – на 3 октября. Наименьшая концентрация растворенного кислорода в прудах (2 мг/л) была зарегистрирована в марте, когда толщина льда была наибольшей (68 см). В дальнейшем динамика этого показателя была различной для прудов 1 и 2. В обследованных озерах наибольший за вегетационный сезон прогрев воды (25-28°С) приходился на июль.

По уровню жесткости и рН воды прудов и большинства озер относятся к мягким и нейтрально-щелочным. По ионному составу они однотипны, относятся к гидрокарбонатно-кальциевым. Содержание биогенных элементов (табл. 1) колебалось в течение сезона в пределах, соответствующих для пруда 2 уровню слабой эвтрофикации (содержание общего азота), для оз. Еля-ты – средней эвтрофикации и для остальных водоемов – высокому уровню загрязнения биогенами [18].

Сезонные изменения зоопланктона. Зоопланктон обследованных высокотрофных водоемов за весь период наблюдений был представлен 240 видами и формами. Планктонная фауна озер была богаче по числу таксонов. В прудах за весь год было зарегистрировано 68 (в пруду 2) и 70 (в пруду 1) видов. В озерах число видов, встреченных в течение 1-3 вегетационных сезонов, варьировало от 100 (в оз. Важъэж-ва) до 120 (в оз. Еля-ты). Очевидно, что видовое богатство планктонной фауны в обследованных водоемах зависело от их размера и типа. По числу видов в прудах преобладали коловратки (39-40 видов), в озерах – ракообразные (52-63). Коэффициенты Съеренсена, рассчитанные для определения сходства видового состава зоопланктона в водоемах в летние месяцы, составили: для прудов – 0,64, для озер – 0,70-0,73, для прудов и озер – 0,43-0,51. Типологически сходные водоемы обладали высоким сходством видового состава сообществ, что позволило анализировать их ниже совместно.

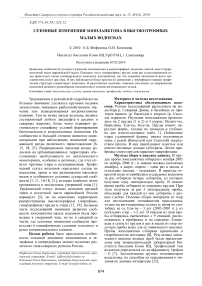

Первоначально для прудов по развитию животного планктона были выделены основные этапы их сезонной сукцессии – биологические сезоны, которые по срокам не совпадали с календарными. Основными критериями, по которым эти сезоны были выделены, являлись сроки появления в планктоне тех или иных видов, достижение ими наибольшей числен-ности, а также сроки их размножения. В зимний период в планктоне присутствовало небольшое количество круглогодичных форм: Lecane luna (Müller), Bdelloida n.det., Macrocyclops albidus (Jurine), Eucyclops macruroides (Lilljeborg), Cyclops strenuus Fischer, C. kolensis Lilljeborg, C. vicinus Uljan, M. leuckarti (Claus). Ракообразные не размножались (самки с яйцами не встречались), все теплолюбивые, летние виды, равно как весенние, находились в состоянии угнетения и если и встречались в планктоне, то в состоянии «активной» диапаузы: M. leuckarti – на стадии копеподита, остальные виды циклопид (холодолюбивые) – на взрослой стадии. В течение биологической весны в водоемах размножались холодолюбивые планктонные циклопиды, эти же формы достигали своего наибольшего разнообразия. К началу биологического лета цикл их размножения заканчивался, и они либо выпадали из состава зоопланктона, либо существенно снижали численность. Их повторное за сезон появление в планктоне и размножение наблюдали с наступлением сезона биологической осени (рис. 1). К «весеннее-осенним» прудовым видам были отнесены холодолюбивые: коловратка Euchlanis incisa Carlin и веслоногие раки – C. strenuus , C. kolensis , C. insignis Claus, Megacyclops gigas (Claus), Diacyclops bicuspidatus (Claus), D. bisetosus (Rehberg). Оптимальные для этих видов температуры составляли 3,6-13,6°С. В июне в планктоне начинали появляться теплолюбивые виды коловраток и ракообразных. Только в конце мая и в июне в прудах постоянно присутствовала коловратка Keratella testudo (Ehrenberg). Diaphanosoma brachyurum (Lievin), Daphnia longispina O.F.Müller появились в водоемах в начале лета. В этом же сезоне они образовали пик численности и вошли в состав доми-нантов в зоопланктоне пруда 1. В пруду 2 в этот период по численности преобладала K. quadrata (Müller).

Наступление второй части биологического лета было связано с развитием макрофитов и сопровождалось сменой доминирующих в зоопланктоне таксонов, появлением теплолюбивых, фитофильных форм, не встречающихся до сих пор и ставших обычными в сообществах к концу лета. В июле-сентябре в планктоне прудов массово развивались и доминировали молодь циклопид родов Thermocyclops, Mesocyclops, а также коловраток рода Polyarthra и ветвистоусых семейства Chydoridae (рис. 1). Последние преобладали в пруду 2, зеркало которого почти полностью покрывали заросли макрофитов. Только во второй половине лета в зоопланктоне прудов присутствовали половозрелые Paracyclops affinis (Sars) и Ectocyclops phaleratus (Koch).

Рис. 1. Сезонная динамика численности зоопланктона в обследованных прудах 1 (А) и 2 (Б), ноябрь 2005 г. – ноябрь 2006 г.

1 – Polyarthra longiremis , 2 – P. vulgaris , 3 – P. sp ., 4 – Keratella quadrata , 5 – Bdelloida n.det., 6 – Diaphanosoma brachiu-rum , 7 – Daphnia longispina , 8 – Chydorus sphaericus , 9 – Alonella excisa , 10 – Nauplius, 11 – Copepodit. По оси X: декады (арабскими цифрами) и месяцы, сплошной линией показана динамика общей численности зоопланктона

Наивысшее видовое разнообразие животного планктона в обследованных прудах наблюдали в период наибольшего прогрева воды, начиная со второй части лета показатели разнообразия зоопланктона снижались (табл. 2). Трофическая структура доминирующих планктонных комплексов в гипертрофных водоемах изменялась в течение года через кратковременное увеличение роли первичных фильтраторов в июне к преобладанию вторичных фильтраторов к концу вегетационного сезона. Смешанная группа ювенильных форм Cyclopoida была многочисленна во все сезоны. Роль хищников в планктонных сообществах была незначительна (табл. 2).

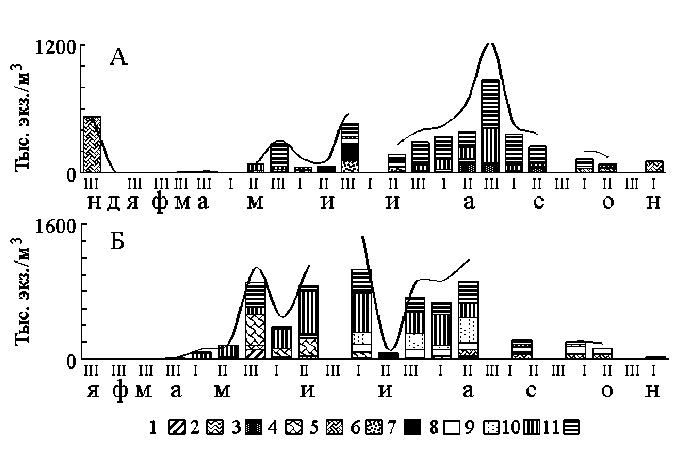

В озерах в течение лета также происходила смена доминирующих комплексов. Холодолюбивые Polyarthra dolichoptera Idelson, C. kolensis единично присутствовали в планктоне в июне и сентябре и не встречались в остальные месяцы. Ко второй половине лета в прибрежных биотопах озер разнообразие зоопланктона повышалось за счет фитофильных или придонных коловраток и рачков (рода Trichocerca, Pleuroxus, Graptoleberis, Camptocercus, Alona). Доминирующие в сообществах рачок Polyphemus pediculus (Linne) (в прибрежье оз. Еля-ты) и коловратка A. priodonta (в середине озер Еля-ты, Куа-ты и Важъэжва), сезонная динамика популяций которых была изучена в обследованных озерах [4], характеризовались одним полным за сезон циклом развития. P. pediculus имел один пик численности в июне, в августе развитие популяции вида завершалось (рис. 2). A. priodonta достигала высокой численности популяции дважды: в июне и августе-сентябре (рис. 2), но только осенний пик завершался половым размножением этой коловратки.

Экологическая (трофическая) структура планктонных сообществ в пойменных озерах была хорошо развита и в целом сохранялась в течение всего периода исследований. Биомасса зоопланктона от начала к середине-концу вегетационного сезона снижалась в связи с повышением в сообществе роли мелких кладоцер относительно крупных. В том же временном направлении число видов зоопланктеров увеличивалось, а видовое разнообразие по индексу Симпсона, наоборот, уменьшалось (табл. 2).

Таблица 2. Основные характеристики зоопланктона обследованных водоемов в разные сезоны

S в bi

В в в в в в в

§ к 9

в

W в в к к

В

к В к с

захвату

В в пруды

|

весна |

IV, V |

10,5 |

54 |

126±46 |

1,6±0,5 |

0,51±0,06 |

1,09±0,11 |

Cop |

Cop |

⊗ ⟡ |

|

начало лета |

VI |

6,0 |

56 |

580±179 |

5,4±3,3 |

0,86±0,02 |

2,30±0,13 |

R, Cop, Cl |

Cop, Cl |

⊗ ⊕ ⟡ |

|

лето |

VII-IX |

6,2 |

92 |

665±118 |

4,2±0,5 |

0,77±0,03 |

2,02±0,09 |

Cop |

Cop |

⟡ |

|

осень |

X, XI |

7,0 |

51 |

154±24 |

2,4±0,4 |

0,72±0,06 |

1,70±0,23 |

R, Cop, Cl |

Cop, Cl |

∇ ⟡ |

|

зима |

XII-III |

– |

8 |

2±1 |

0,1±0,0 |

0,25±0,14 |

0,41±0,24 |

R, Cop |

Cop |

– |

|

озера |

||||||||||

|

начало лета |

VI |

2,0 |

114 |

81±12 |

4,5±1,6 |

0,31±0,01 |

2,44±0,06 |

R, Cop, Cl |

R, Cop, Cl |

► ⊗ ⟡ |

|

лето |

VII-IX |

2,0 |

157 |

111±27 |

1,1±0,2 |

0,23±0,01 |

2,93±0,04 |

R, Cop, Cl |

R, Cop, Cl |

► ⊗ ⊕ ⟡ |

Примечание : «R» - Rotatoria, «Cop» - Copepoda, «Cl» - Cladocera, « ⊗ » - плавающие вертикаторы, « ⊕ » - плавающие фильтра-торы, « ∇ » - плавающие, ползающие вторичные фильтраторы, «►» - плавающие хищники, «⟡» смешанные

Обсуждение результатов. Сезонная динамика зоопланктона в водных экосистемах умеренного пояса связана с размером водоема, степенью его зарастаемости и трофическим статусом [16, 20, 23]. Концентрации общего азота и фосфора в обследованных водоемах изменялись по сезонам и варьировали в диапазоне, соответствующем высокой трофности. Состав планктонных животных-индикаторов (отраженный в индексе Е, табл. 2) в течение всего года или вегетационного сезона соответствовал гипер-трофному уровню состояния экосистем прудов и эвтрофному – озер, что характеризует его как надежный показатель трофического статуса малых водоемов, первоначально для которых он и применялся [7]. Обследованные пруды оказались более продуктивными и менее экологически благополучными (по гидрохимическим показателям, по разнообразию зоопланктона и т.д.) по сравнению с озерами, что соответствует закономерности увеличения трофического статуса водоемов умеренной зоны от более глубоководных к более мелким [1, 15, 23]. Небольшое количество видов планктонных беспозвоночных в обследованных прудах и чрезвычайно низкое количественное развитие зоопланктона в них в холодный период обусловливались малыми размерами водоемов. В крупных покрытых льдом озерах зимние сообщества богаче и представлены большим числом форм, в том числе кладоцерами [9, 10], которые отсутствовали в прудах.

По имеющимся обобщенным сведениям [1], только в высокотрофных водоемах наблюдается несколько пиков численности за вегетационный сезон, которые можно описать одновершинной интегральной кривой с максимумом в летний период. В этих водоемах обычно преобладают мелкие формы планктонных животных (ветвистоусые родов Bosmina, Chydorus и коловратки), чья жизненная стратегия и тип размножения определяют такую динамику общей численности. Вместе с тем, для некоторых эвтрофных водоемов описан один пик численности зоопланктона, сложенного, в основном, веслоногими раками [17, 21]. В исследованных гипертрофных прудах описать динамику численности кривой с одной за вегетационный сезон вершиной представляется нам затруднительным. Два пика численности зоопланктона, по одному на каждый из летних биологических сезонов - «начало лета» и собственно «лето» -прослеживаются в прудах, где некоторые коловратки или кладоцеры повышали численность в оба летних сезона на фоне количественного превалирования молоди циклопид. Сходная сезонная динамика зоопланктона наблюдалась в водных экосистемах на юге Канады [14].

В малых гипертрофных водоемах смена состава доминирующего комплекса может быть обусловлена снижением в их водах концентрации растворенного кислорода, что характерно для водных объектов такого типа. Известно [3], что рачки рода Daphnia проявляют большую чувствительность к понижению этого показателя, которая проявляется в снижении продуктивности этих животных за счет уменьшения скорости ювенильного роста и снижении их способности к конкуренции. Возможно, подобные реакции на изменение условий среды в летнее время в высокотрофных водоемах присущи и другим планктонным гидробионтам, чья экология менее изучена.

Рис. 2. Динамика численности зоопланктона и доминирующих видов и форм в оз. Еля-ты: 1 – в середине, 2 – в прибрежье

Трофическая структура планктонных сообществ обследованных прудов оказалась более простой по сравнению с таковой в озерах. В последних летний состав доминирующих экологических групп обнаруживал сходство с их составом в мезотрофных условиях [14]. Преобладание форм со смешанным типом питания и способных на разных стадиях онтогенеза потреблять весь спектр наличных пищевых ресурсов, и небольшая роль хищников в прудах также идентифицирует высокий трофический статус этих экосистем [2, 15]. Повышение в планктоне исследованных гипертрофных водоемов доли организмов, добывающих пищу с поверхности субстрата, только осенью связано с накоплением в них органического вещества [2, 15] и согласуется с данными о сезонном повышении трофности. Присутствие в планктоне теплолюбивых форм лишь в период с июня по сентябрь, моноциклия доминирующих видов, которые в более южных широтах имеют 2 и более цикла развития [4], можно отнести к региональным особенностям сезонной динамики зоопланктона в обследованных водоемах. Они определяют 2 пика интегральной кривой, наблюдаемых и в других северных регионах лесной зоны [14], сближенных во времени благодаря небольшой продолжительности тепловодного периода, а также быстрому прогреванию водных масс после его наступления в условиях мелководности.

Выводы:

-

1. В результате проведенных исследований показано, что сезонная динамика зоопланктона в мелких лесных водоемах Северо-Востока европейской России зависела от их трофического статуса и климатических особенностей региона. В течение всего года в прудах и, по крайней ме-

- ре, вегетационного сезона – в озерах сохранялись стабильно высокие значения коэффициента трофности. В обследованных прудах и пойменных озерах в течение вегетационного сезона наблюдалось 2 пика развития планктонных сообществ, различающихся по таксономическому и экологическому составу доминирующих комплексов. Для гипертрофных прудов такой ход сезонной динамики животного планктона, по-видимому, был специфичен. В гипертрофных водоемах наблюдалась более простая, чем в эвтрофных, структура планктонных сообществ, меньшее видовое богатство и разнообразие.

-

2. Показано, что наибольшее число видов присутствовало в планктоне прудов во второй половине биологического лета, максимальные биомассы зоопланктона, видовое и экологическое разнообразие приходились на начало биологического лета. В эвтрофных озерах зоопланктон был более разнообразен как в видовом отношении, так и по числу доминирующих экологических групп во второй половине летнего сезона.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 07-04-00006-A и проекта, выполняемого совместно организациями УрО, СО и ДВО РАН - № 09-С-4-1017.

Список литературы Сезонные изменения зоопланктона в высокотрофных малых водоемах

- Андроникова, И.Н. Структурно-функциональная организация зоопланктона озерных экосистем. -СПб: Наука, 1996. -189 с.

- Деревенская,О.Ю. Структура пищевых сетей в сообществах зоопланктона разнотипных озер Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника/О.Ю. Деревенская, Е.Н. Унковская//Биология внутренних вод. -2007. -№2. -С. 55-61.

- Дубовская, О.П. Не связанная с хищниками смертность планктонных ракообразных, ее возможные причины (обзор литературы)//Журнал общей биологии. -2009. -Т.70, №2. -С. 168-192.

- Кононова, О.Н. Структура и динамика зоопланктона водоемов бассейна среднего течения реки Вычегда. Автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Сыктывкар, Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, 2009. -19 с.

- Лазарева, В.И. Зоопланктон малых озер Южной Карелии при различном уровне pH и гумификации//Экология. -1996. -№1. -С. 33-39.

- Моисеенко, Т.И. Зональные особенности формирования химического состава вод малых озер на территории европейской части России/Т.И. Моисеенко, Н.А. Гашкина, Л.П. Кудрявцева и др.//Водные ресурсы. -2006. -Т. 33, № 2. -С. 163-180.

- Мяэметс, А.Х. Изменения зоопланктона//Антропогенное воздействие на малые озера. -Л.: Наука, 1980. -С. 54-64.

- Ривьер, И.К. Зоопланктон и нейстон//Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. -М.: Наука, 1975. -С. 138-157.

- Ривьер, И.К. Состав и экология зимних зоопланктонных сообществ. -Л.: Наука, 1986. -160 c.

- Столбунова, В.Н. Зоопланктон озера Плещеево. -М.: Наука, 2006. -152 с.

- Сярки, М.Т. Сезонная динамика зоопланктона Онежского озера (влияние температурного и антропогенного факторов)//Экологическое состояние континентальных водоемов северных территорий. -СПб: Наука, ВВМ, 2005. -С. 215-220.

- Barnett, A.J. Functional diversity of crustacean zooplankton communities: towards a trait-based classification/A.J. Barnett, K. Finlay, B.E. Beisner//Freshwater Biology. -2007. -V. 52. -P. 796-813.

- Bledzki, L.A. Pelagic zooplankton of 11 lakes in Tuchola Forasts and 14 lakes in Brodnica lakeland/L.A. Bledzki, L. Bittel, D. Bronisz-Wolnomiejska//Acta Universitatis Nicolai Copernici. Limnological Papers. -1992. -№17. -P. 3-29.

- Hann, B.J. Littoral microcrustaceans (Cladocera, Copepoda) in a prairie coastal wetland: seasonal abundance and community structure/B.J. Hann, L. Zrum//Hydrobiologia. -1997. -V. 357. -P. 37-52.

- Hanson, P.C. Small lakes dominate a random sample of regional lake characteristics/P.C. Hanson, S.R. Carpenter, J.A. Cardille et al.//Freshwater Biology. -2007. -V. 52. -P. 814-822.

- Karabin, A. Eutrophication processes in a shallow, macrophyte-dominated lake -factors influencing zooplankton structure and density in Lake Łuknajno (Poland)/A. Karabin, J. Ejsmont-Karabin, R. Kornatowska//Hydrobiologia. -1997. -V. 342/343. -P. 401-409.

- Mayer, J. Seasonal succession and trophic relations between phytoplankton, zooplankton, ciliate and bacteria in a hypertrophic shallow lake in Vienna, Austria/J. Mayer, M. Dokulil, M. Salbrechter et al.//Hydrobiologia. -1997. -V. 342/343. -P. 165-174.

- Moss, B. The determination of ecological status in shallow lakes -a tested system (ECOFRAME) for implementation of the European Water Framework Directive/B. Moss, D. Stephen, C. Alvarez et al.//Aquatic Conserv: Mar. Freshw. Ecosyst. -2003. -V. 13. -P. 507-549.

- Nõges, P. Factors controlling hydrochemical and trophic state variables in 86 shallow lakes in Europe/P. Nõges, T. Nõges, L. Tuvikene et al.//Hydrobiologia. -2003. -V. 506-509. -P. 51-58.

- Nurminen, L.K.L. A diurnal study on the distribution of filter feeding zooplankton: Effect of emergent macrophytes, pH and lake trophy/L.K.L. Nurminen, J.A. Horppila//Aquat. Sci. -2002. -V. 64. -P. 198-206.

- Pociecha, A. Dynamics of phyto-and zooplankton in the submountane dam reservoirs with different trophic status/A. Pociecha, E. Wilk-Wozniak//Limnological Review. -2005. -V.5. -P. 215-221.

- Rautio, M. Benthic and pelagic food resources for zooplankton in shallow high-latitude lakes and ponds/M. Rautio, W.F. Vincent//Freshwater Biology. -2006. -V. 51. -P. 1038-1052.

- Søndergaard, M. Pond or lake: does it make any difference?/M. Søndergaard, E. Jeppesen, J.P. Jensen//Arch. Hydrobiol. -2005. -V. 162, № 2. -P. 143-165.