Сезонный ритм развития и особенности выращивания пуерарии лопастной в условиях Южного Приморья

Автор: Полещук Владимир Александрович, Остроградский Павел Георгиевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: флора

Статья в выпуске: 1-3 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Выявлено, что жизненное состояние и функционирование популяций пуерарии лопастной в естественных и искусственных фитоценозах южного Приморья обеспечивается за счет вегетативного возобновления. Семенное возобновление в естественных условиях и в интродукции можно считать неудовлетворительным. Положительный опыт выращивания пуерарии способом вегетативного размножения позволяет своевременно решать вопросы рационального использования, воспроизводства и сохранения генофонда этого ценного во всех отношениях вида.

Пуерария лопастная, развитие, репродукция, выращивание

Короткий адрес: https://sciup.org/148202838

IDR: 148202838 | УДК: 631.

Текст научной статьи Сезонный ритм развития и особенности выращивания пуерарии лопастной в условиях Южного Приморья

20(30) в кистях, быстро опадающие. Чашечки 10-15 мм длины, глубоко 4-надрезанные, опушенные. Венчики розовато-фиолетовые, флаг обратнояйцевидный до 20 мм длины, крылья и лодочка чуть короче флага. Бобы продолговатолинейные, плоские, 6-8 х 0,8-1 см, волосистые. Семена крупные, фасолевидные, бурые. 2n = 22 [4, 5, 6, 9].

Всего в мире встречается 20 видов пуера-рий, распространенных в субтропиках и тропиках Азии и на островах Тихого океана. Только один из них, пуерария лопастная заходит на территорию России. Произрастает на самом юге Приморского края, где проходит северная граница его ареала. Занесена в Красную книгу как очень редко встречающееся растение, всего две точки на самом юге Приморского края [7, 8, 13]. Хотя в Северной Корее пуерария лопастная довольно обычное растение и имеет жизненную форму, которую можно определить как лиано-идный кустарник [10]. Общее распространение вида приходится на Северную Корею, Китай и Японию, кроме того, она известна в Италии, Франции, Африке, США и в Австралии [6].

Пуерария лопастная обладает ценными кормовыми, декоративными и лекарственными свойствами. Поедается скотом, особенно любят её козы. Листья идут на изготовление салатов, голубцов, из цветков приготавливают нежное по вкусу варенье, богатое углеводами. Корни используют как источник крахмала. Фитотерапевты рекомендуют её для лечения аллергии и диареи. В традиционной китайской медицине пуэрария известна под названием «гэгэнь» и считается одной из 50 важнейших трав. Её используют для лечения головокружения, шума в ушах и перегрева.

В Древнем Китае считалось, что корень пуэра-рии предотвращает чрезмерное употребление алкоголя, а цветки выводят яды из организма.

Для лечебных целей заготавливают корневища, листья, цветки и плоды пуэрарии лопастной. Корневища пуэрарии содержат крахмал, углеводы и кумарины; листья, бутоны и цветки - флавоноиды, аспарагин, аденин, масляную и глютаминовую кислоты; семена –алкалоиды, гистидин, кемпферол и крахмал. В народной медицине цветки и корни пуэрарии лопастной используют как потогонное, жаропонижающее и противопростудное средство [14,15]. Настой цветков пуэрарии используют как кровоостанавливающее и отрезвляющее средство, его также используют при жажде, энтероколитах и злокачественных опухолях. Препараты корня пуэрарии применяют при кашле, а настой или отвар листьев используют при головных болях у больных гипертонией, а также как противо-рвотное и мочегонное средство.

Таким образом, учитывая высокую практическую значимость пуерарии лопастной, знание ее биологических свойств и особенностей выращивания представляется нам своевременным и является актуальным особенно в вопросах рационального использования, воспроизводства и сохранения генофонда этого ценного во всех отношениях вида.

Методика исследования. Полевые работы проводили на территории Хасанского района и в условиях Горнотаежной станции ДВО РАН, входящей по административно-территориальному в состав Уссурийского городского округа. Основное внимание в процессе исследований уделяли вопросам сезонного ритма развития, репродуктивным свойствам и особенностям выращивания пуерарии лопастной. Сезонный ритм развития изучали на основании фенологических наблюдений по методическим рекомендациям Н.Е. Булыгина [1, 2]. Под влиянием сезонных изменений погодных условий у растений резко изменяется динамика ростовых процессов, поэтому фенологическое развитие растений понимают как их сезонное развитие [3].

Исследование репродуктивных свойств пуерарии осуществляли в естественных популяциях и в условиях интродукции. Применяли метод маршрутных обследований. Опыты по выращиванию пуерарии проводили в питомнике лаборатории дендрологии Горнотаежной станции ДВО РАН. По данным метеонаблюдений территории станции свойственны положительные среднегодовые температуры воздуха 4,2-5,0°С. Средняя температура июля 20,1 °С, января -14,9°С, сумма средних суточных температур воздуха выше 5°С равна 2817. Продолжительность вегетационного периода составляет 178-189 дней. Среднегодовое количество осадков колеблется в пределах 671-784 мм. Распределение годовых осадков в течение года крайне неравномерно: за летне-осенний период выпадает 74% от годового количества.

В пределах естественного распространения пуерарии лопастной на крайнем юго-востоке Приморского края Хасанская провинция [12] отличается мягким и теплым климатом. Здесь самый длительный в крае вегетационный период - 195-200 дней. Среднегодовая температура воздуха +6оС. Годовое количество осадков 600-900 м, около 90% их выпадает с апреля по октябрь. Следует отметить то, что в начале вегетационного периода из северо-восточных районов КНР нередко проникают сухие континентальные ветры. Зима малоснежная, в отдельные годы снежный покров может вообще отсутствовать. Неблагоприятная ситуация, складывающаяся в весенний и зимний период, может оказывать существенное влияние на прорастание семян и дальнейший рост, и развитие пуерарии лопастной.

Результаты исследования. В пределах Приморского края пуерария отмечена только в окрестностях оз. Тальми (Хасанский р-н) в виде плотных островковых зарослей. Эти популяции являются самыми северными, обитающими в пределах ареала вида, где он заселяет соответствующие экологические ниши - подножия южных открытых склонов [11]. В период проведения маршрутных обследований в окрестностях мыса Мраморного нами была описана популяция пуерарии, произрастающая на выровненной террасе юго-западного склона на высоте 45 метров над ур. м., и занимающая открытый участок 20 на 30 метров лишенный древесно-кустарниковой растительности. В этих условиях скелетные оси пуерарии представлены в виде полу-одревесневших стелющихся побегов с диаметром 0,5-1,5 см и длиной до 4 м, густо переплетающихся и образуя плотные заросли. Семяно-шение пуерарии на данном участке практически отсутствует, поскольку при проведенных тщательных осмотрах зарослей в течение трех вегетационных периодов позволили нам собрать лишь несколько недоразвитых бобов, в которых находилось по 1-2 невызревших семени. Семенное возобновление пуерарии в окрестностях мыса Мраморного неудовлетворительное. Это свидетельствует о том, что потенциальная семенная продуктивность вида на северной границе ареала реализуется слабо. Вегетирование и продуцирование завязей с семязачатками, по мнению Л.Н. Слизик [11], обрывают отрицательные температуры, так как первые заморозки на поверхности почвы наблюдаются уже во второй декаде октября. Таким образом, жизненное состояние и функционирование популяций пуерарии лопастной в условиях южного Приморья обеспечивается за счет вегетативного возобновления, поскольку стелющиеся побеги легко укореняются в узлах и образуют плотные куртины.

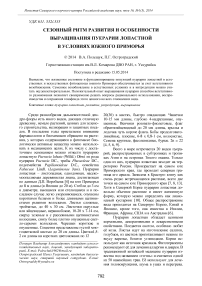

Сезонный ритм развития и особенности выращивания изучали в условиях Горнотаежной станции. Пуерария лопастная в дендрарий Горнотаежной станции была привезена саженцами из Хасанского района в 1963 г. В настоящее время имеется в посадках на различных экспозиционных участках. Продолжительность вегетационного периода в условиях Горнотаежной станции составляет 120-130 дней. В годы, когда происходит обмерзание до уровня снега, не цветет, однако побеги отрастают нормально, достигая длины 12-18 м за год. После цветения плоды либо не завязываются вообще, либо не вызревают. В течение 30-летнего периода наблюдения за ростом и развитием пуерарии лопастной в дендрарии Горнотаежной станции семена ни разу не вызревали. В засушливые сезоны годичные приросты составляли 8-12 метров. Для наглядности приводим фенологический спектр развития за 20000-2005 гг. (рис. 1).

Рис. 1. Фенологические спектры пуэрарии лопастной в 2000-2005 гг.: I – вегетация; II – бутонизация; III – цветение; IV – плодоношение;

V – созревание плодов; VI – опад листьев

В теплом климате и в теплицах данный вид является вечнозеленым, но в условиях южного Приморья в открытом грунте листья погибают при самом слабом заморозке. Побеги частично обмерзают, часто до уровня снега, и в конце мая-начале июня начинается рост новых побегов. Для успешного роста пуерарии необходимо равномерное увлажнение в течение всей вегетации и защита от ветров. Почва должна быть хорошо дренированной. По причине невы-зревания плодов мы не размножали ее семенами и не можем дать никаких рекомендаций на этот счёт. В условиях Горнотаежной станции оптимальным способом выращивания пуерарии следует признать вегетативное размножение. Для этой цели черенки нарезают ранней весной и высаживают наклонно в неотапливаемый парник, заглубляя в почву на 5-6 сантиметров. Укореняются они обычно в течение месяца, после чего высаживают на постоянное место. Побеги, которые лежат на земле, развивают в пазухах листьев воздушные корешки, высыхающие на солнце, но попадая на почву, легко укореняются и начинают расти. В конце лета их можно использовать как посадочный материал. На второй-третий год разрастается корневище и после этого пуерария лопастная почти не боится обмерзания. За счет большого запаса питательных веществ выпускает новые побеги, которые растут очень быстро. Можно отметить, что лучший рост и развитие у пуерарии наблюдается на открытых хорошо освещенных местах, а также в древостоях с низкой сомкнутостью крон, сформировавшихся на свежих и влажных почвах.

Выводы: выявлено, что жизненное состояние и функционирование популяций пуера-рии лопастной в естественных и искусственных фитоценозах южного Приморья обеспечивается за счет вегетативного возобновления, поскольку стелющиеся побеги легко укореняются в узлах и образуют плотные куртины. Семенное возобновление пуерарии в естественных условиях и в интродукции можно считать неудовлетворительным. Это свидетельствует о том, что потенциальная семенная продуктивность вида на северной границе ареала реализуется слабо.

Существенное влияние на рост и сезонный ритм развития пуерарии лопастной оказывают неблагоприятные климатические и антропогенные факторы. Так, недостаточная сумма активных температур в начале вегетации и во второй половине периода цветения приводит к тому, что семена не успевают сформироваться, а низкие положительные температуры октября в конечном итоге прерывают процесс созревания плодов. Частые низовые пожары также способствуют отрицательному воздействию на жизненное состояние и распространение пуерарии на северной границе ее ареала в южном Приморье. Положительный опыт выращивания пуера-рии способом вегетативного размножения позволяет своевременно решать вопросы рационального использования, воспроизводства и сохранения генофонда этого ценного во всех отношениях вида.

-

6.

-

7.

-

8.

-

9.

-

10.

-

11.

Список литературы Сезонный ритм развития и особенности выращивания пуерарии лопастной в условиях Южного Приморья

- Булыгин, Н.Е. Фенологические наблюдения над древесными растениями. -Л.: Лесная промышленность, 1979. 96 с.

- Булыгин, Н.Е. Биологические основы дендрофенологии. -Л.: Лесная промышленность, 1982. 80 с.

- Булыгин, Н.Е. Дендрология: уч. пособие для ВУЗов. -М.: Агропромиздат, 1985. 280 с.

- Воробьев, Д.П. Дикорастущие деревья и кустарники Дальнего Востока. -Л.: Наука, 1968. 278 с.

- Гурзенков, Н.Н. Исследования хромосомных чисел растений юга Дальнего востока//Комаровские чтения. -Владивосток, 1973. Вып. 20. С.47-62.

- Коропачинский, И.Ю. Древесные растения Азиатской России/И.Ю. Коропачинский, Т.Н. Встовская. -Новосибирск, 2002. С. 335-340.

- Красная книга РСФСР. Растения. -М.: Росагропромиздат, 1988. 590 с.

- Красная книга Приморского края: Растения. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов. -Владивосток: АВК «Апельсин», 2008. 688 с.

- Павлова, Н.С. Бобовые -Fabaceae Lindl.//Сосудистые растения советского Дальнего Востока. Т. 4. -СПб.: Наука, 1989. С. 191-339.

- Серебряков, И.Г. Экологическая морфология растений. -М.: Высшая школа, 1962. 378 с.

- Слизик, Л.Н. Особенности сезонной ритмики развития некоторых реликтовых древесных лиан//Редкие и исчезающие древесные растения юга Дальнего Востока. -Владивосток. 1978. С. 105-112.

- Степанько, А.А. Агроэкологическое пространство/А.А. Степанько, В.П. Каракин//Геосистемы Дальнего Востока России на рубеже ХХ-ХХI веков. Т. 2. Природные ресурсы и региональное природопользование. -Владивосток: Дальнаука, 2010. С. 64.

- Харкевич, С.С. Редкие виды растений советского Дальнего Востока//С.С. Харкевич, Н.Н. Качура. -М.: Наука, 1981. 234 с.

- Чхве, Тхесоп. Лекарственные растения. -М.: Медицина, 1987. 608 с.

- Шретер, А.И. Лекарственная флора советского Дальнего Востока. -М.: Медицина, 1975. 326 с.