Схемы выдвижения в стандартизированном интервью

Автор: Вьюговская Елена Васильевна, Ипатова Анна Алексеевна, Рогозин Дмитрий Михайлович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Методология и методы

Статья в выпуске: 4, 2012 года.

Бесплатный доступ

В данной статье предпринята попытка рассмотреть реплики стандартизированного интервью с точки зрения прагмалингвистики; особое внимание уделено коммуникативной адекватности и речевому воздействию, которое оказывают друг на друга участники коммуникации. Были проанализированы риторические приёмы, как изначально заложенные в инструментарий, так и возникающие спонтанно в момент речевого взаимодействия. Из стилистических приёмов, с помощью которых поддерживается речевой контакт, в настоящей статье рассматривается выдвижение, основными типами которого являются конвергенция, сцепление, обманутое ожидание и регрессия. Материалом для статьи послужили данные стандартизированного телефонного опроса, проведённого осенью 2011 года инициативной группой социологов "Социологические похождения" и Факультетом социальных наук МВШСЭН.

Вопрос-ответная коммуникация, выдвижение, конвергенция, обманутое ожидание, риторические фигуры, сцепление, поведение интервьюера, регрессия, стандартизированное интервью, телефонный опрос

Короткий адрес: https://sciup.org/142181984

IDR: 142181984

Текст научной статьи Схемы выдвижения в стандартизированном интервью

Анна Ипатова кандидат культурологии, преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникациифакультета иностранных языков и религоведения МГУ им. М.В.

Ломоносова;

Дмитрий Рогозин кандидат социологических наук, директор Центра методологии федеративных исследований

РАНХиГС при Президенте РФ.

Экспериментально доказано, что большинство норм стандартизированного интервью, задающих правила общения с респондентом, на практике не соблюдаются. Интервьюер редко озвучивает вопрос в том виде, в каком он сформулирован в анкете, не выдерживает нейтральную позицию и не скрывает собственное мнение [Houtkoop-Steenstra, 2000; Рогозин, 2002; Maynard, Schaeffer, 2002; Moore, Maynard, 2002; Hof, 2006]. Причина тривиальна: стандартизированное интервью — не более чем разговор, проходящий по определённым правилам. Согласно последним, собеседники должны сообщать друг другу только необходимую информацию, не притворяться непонимающими автоматическими устройствами, выражать чувства и эмоции, быть заинтересованными в общении друг с другом. Игнорировать основные принципы разговора — значит разрушать коммуникацию, увеличивать вероятность отказов и коммуникативных сбоев в опросе.

Но чем заполняются пустоты стандартизации? Каковы последствия от стандартизации помимо того, что "запланировано" исследователем, по-прежнему придерживающимся устаревшей методологии?

Один из векторов методического поиска — актуализация приёмов и способов поддержания коммуникации, которые уже давно и добротно изучаются в разделах риторики, психолингвистики и прагматики речи. Таким образом, для нас объектом исследования выступает не то, что говорит респондент, а то, как выстраивается коммуникация между ним и интервьюером. Какие факторы влияют на то, что незнакомые люди поддерживают разговор друг с другом? Конечно, прагматическая цель интервьюера понятна: он на работе и выполняет определённое задание. Но почему респондент не отказывается тратить своё время на общение, которое часто не несёт в себе какой-либо видимой выгоды? Как интервьюеру удается удерживать его внимание? Какие приемы он использует, чтобы, с одной стороны, придерживаться желаемой стандартизации и заполнять анкету, а с другой — поддерживать взаимное расположение и интерес респондента к общению?

Теоретическая рамка

Сегодня внимание лингвистики сосредоточено не столько на системе языка, сколько на различных сферах его употребления. В соответствии с коммуникативной целью адресанта, а также под влиянием экстралингвистических факторов, большое значение приобретает адресованность сообщения, или "обращенность к получателю сообщения с целью установления речевого контакта для оказания на получателя определенного воздействия, обусловленного конкретными задачами того или иного жанра коммуникации" [Нистратова, 2001]. Адресован-ность сообщения обуславливается прагматической функцией языка, которая порождается потребностью установления речевого контакта отправителя сообщения со своим адресатом.

Риторика, или ораторское искусство, представляет для данного исследования ценный источник, так как располагает богатым разнообразием языковых средств, направленных на достижение максимального эффекта в той или иной коммуникативной ситуации. Совокупность выразительных и изобразительных средств, или риторических фигур и стилистических приемов, является объектом изучения еще со времён Аристотеля, который уделял большое внимание убедительности речи. Искусство красноречия он определял как "способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета" [Аристотель, 2000], как возможность производства определенных эмоциональных состояний: гнева, любви, страха, смелости, стыда, сострадания, зависти.

Знаменитый римский оратор Квинтилиан в работе "Риторические наставления" говорил, что риторика есть наука о способности хорошо говорить и силе убеждать. Поэтому слова должны быть ясны, чисты, соответствовать нашему намерению, они должны быть правильно и пристойно расположены. Но быть оратором, по мнению Квинтилиана, означало не только ясно и последовательно излагать свои мысли, но и придавать мыслям выразительную форму. "Оратора должны отличать изящество и красота речи. Однако украшение должно быть сообразно с предметом и целью речи, должно учитывать интересы и реакцию аудитории" [цит. по: Кохтев, 1994]. К красоте речи он относил живое изображение вещей и воссоздание подвижных картин, страсти, "ибо подробное описание ощутительнее, нежели простое сообщение". Недостатки речи Квинтилиан видел в её однообразии, неполноте, растянутости и употреблении сниженных выражений.

Сегодня риторика — филологическая дисциплина, изучающая способы построения художественно выразительной речи, имеющей определённое воздействие. Риторика часто высту- пает как искусство речевой коммуникации, а порой и вовсе сводится к ораторскому мастерству, то есть искусству практического словесного взаимодействия. Прикладной же аспект, связанный с реальной речевой ситуацией в диалогичном общении, не всегда становится объектом изучения риторики. Но каждая реплика в любом разговоре — это речеповеденческий акт, то есть адресованное речевое поведение. И здесь нам может помочь близкая для социолога с точки зрения словообразования наука прагмалингвистика (от древнегреческого pragmatos — дело, действие и латинского lingua -язык). Это развивающаяся междисциплинарная область, изучающая взаимоотношения между языковыми

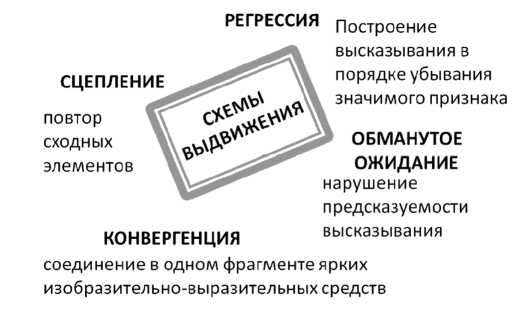

Рис. 1. Типология выдвижения

единицами и условиями их употребления, к которым относят коммуникативное пространство, участников коммуникации, контекст, в котором происходит взаимодействие, а также то речевое воздействие, которое оказывают друг на друга участники коммуникации (подробнее см. многочисленные работы Щербы, Формановской, Карасика, Матвеевой и др.).

На наш взгляд, изучение коммуникативного поведения, равно как и проблема коммуникативной адекватности (восприятия и понимания участниками коммуникации друг друга) в стандартизированном интервью, представляют значительный интерес. Конечно, речевой контакт поддерживается при помощи разных стилистических (и не только) приёмов, но в данной статье речь пойдёт только о такой их разновидности, как выдвижение.

Согласно И.В. Арнольд, при описании текста как целостной единицы необходимы принципы более широкого охвата, чем в предструктурном или досистемном анализе. В качестве таковых в системе риторики выделяются принципы выдвижения. По отдельности и независимо друг от друга они разрабатывались многими авторами, но в прагмалингвистике они приведены в систему и объединены как особый уровень, более высокий, чем уровень стилистических приёмов [Арнольд, 2002]. Под выдвижением И.В. Арнольд предлагает понимать "способы формальной организации текста, фокусирующие внимание читателя на определённых элементах сообщения и устанавливающие семантически релевантные отношения между элементами одного или чаще разных уровней" [Арнольд, 2002]. При выдвижении все элементы языкового сообщения выстраиваются в иерархическом порядке, то есть наиболее важные по смыслу слова и сочетания выступают на передний план, в то время как наименее важные — элементы второго уровня — согласуются с ними, образуя семантическое единство.

И.В. Арнольд выделяет следующие функции принципов выдвижения в тексте, которые в той же мере можно отнести к устной речи [Арнольд, 2002]:

-

1. Установление иерархии значений и элементов внутри текста.

-

2. Обеспечение связности и целостности текста с одновременной его сегментацией, производимой для более удобного его восприятия.

-

3. Защита сообщений от помех, облегчение восприятия и запоминания. Стремление к упорядоченности информации, благодаря которой читатель сможет расшифровать ранее неизвестные ему элементы кода.

-

4. Образование эстетического контекста, наделение текста смыслом через экспрессивность его подачи. Под экспрессивностью следует понимать такое свойство текста или части текста, которое передает смысл с увеличенной интенсивностью и имеет своим результатом эмоциональное или логическое усиление.

Главными и наиболее изученными типами или схемами выдвижения принято называть конвергенцию, сцепление, об- манутое ожидание и регрессию (рис. 1).

Конвергенция — термин, введенный М. Риффатером — представляет собой соединение в каком-либо фрагменте текста большого количества изобразительно-выразительных средств. "Взаимодействуя, стилистические приемы оттеняют, высвечивают друг друга, и передаваемый ими сигнал не может пройти незамеченным" [Арнольд, 2002]. Стилистическая окраска фрагмента выделяет его, привлекает внимание, ставит сказанное в особую позицию. В конвергенции могут участвовать языковые средства разных уровней: фонетические, лексические, словообразовательные, морфологические, синтаксические (разнородная, или гетерогенная конвергенция) — или языковые средства одного уровня (однородная, или гомогенная конвергенция) [Копнина, 1999]:

Маленькая, темная, холодная и совершенно неуютная, эта комнатушка служила им надежным убежищем.

Здесь в рамках одного предложения взаимодействуют инверсия и антитеза, перечисляется ряд эпитетов. Возможен и иной вариант экспрессивного схождения, выделяющего фрагмент, а именно "намеренно скупое использование изобразительно-выразительных средств" [Хазагеров, 2002]:

Комната была невзрачная, но практичная. Словом, уль-традемократичная.

Данная схема выдвижения более свойственна художественной литературе и менее типична для риторических текстов. В последних при помощи экспрессивной лексики и экспрессивного синтаксиса конвергенция употребляется для достижения эмоционального эффекта.

Сцеплением называется повтор сходных фонетических (рифма, метр, аллитерация, ассонанс)

Швед, русский — колет, рубит, режет. Бой барабанный, клики, скрежет, Гром пушек, топот, ржанье, стон, И смерть и ад со всех сторон.

А.С. Пушкин "Полтава" морфологических, синтаксических (анафора, эпифора, параллелизм),

Лошадь, не надо.

Лошадь, слушайте -чего вы думаете, что вы сих плоше?

Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь. В.В. Маяковский "Хорошее отношение к лошадям" или семантических (синонимы, антонимы, перифраз, игра слов) элементов

Не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны.

Джон Ф. Кеннеди в сходных позициях в тексте, придающих ему целостность и смысловую законченность. "Большое значение сцепления состоит в том, что оно помогает раскрыть характер и суть един- ства формы и содержания в произведении в целом, переходя от декодирования на уровне значения отдельных форм к раскрытию структуры и смысла целого, допуская обобщение больших сегментов целого" [Арнольд, 2002]. Элементарный случай сцепления — рифма в обычном рифмованном стихе. Изначально понятие сцепления было предложено и разработано С. Левиным для поэзии, однако не трудно обнаружить его частое применение и в обыденной речи.

Третий тип выдвижения — обманутое ожидание — был введен Р. Якобсоном. "Суть эффекта обманутого ожидания состоит в следующем: непрерывность, линейность речи означает, что появление каждого отдельного элемента подготовлено предшествующими и само подготавливает последующие. Читатель его уже ожидает, а он заставляет ожидать и появления других. Последующее частично дано в предыдущем. При такой связи переходы от одного элемента к другому малозаметны, сознание как бы скользит по воспринимаемой информации. Однако если на этом фоне появляются элементы малой вероятности, то возникает нарушение непрерывности, которое действует подобно толчку: неподготовленное и неожиданное создаёт сопротивление восприятию, преодоление этого сопротивления требует усилия со стороны читателя, а потому сильнее на него воздействует" [Арнольд, 2002]. Происходит нарушение предсказуемости речи, её связности. Г.Г. Хазагеров называет обманутое ожидание "нарушенной градацией". В последнем элементе градации вместо усиления неожиданно возникает ослабление, но такое ослабление придаёт речи гораздо больше эмфазы и напряжённости, чем последовательное сцепление стилистических средств.

Эффект обманутого ожидания могут создавать так называемые паралогические высказывания, то есть такие речевые конструкции, в которых наблюдается отступление от логики. В них соединяются понятия, противоречащие или взаимоисключающие друг друга. Употребление паралогических высказываний обуславливается желанием придать тексту иронии, комичности [Смолина, 2000]:

Женщины тощие и грязные. Очевидно уже вышедшие из моды, из лет и из успеха.

В.В.Маяковский. "Мое открытие Америки"

Читайте журнал ТВ-парк, и ваши волосы будут мягкие и шелковистые.

Телевизионная реклама середины 1990-х гг.

С.Б. Донгак рассматривает обманутое ожидание как языковую игру и находит точки непосредственного соприкосновения этих двух явлений: для адекватного понимания языковой игры также необходимо наличие у реципиента определённых знаний, опыта. Адресат должен учитывать культурное пространство, в котором проходит коммуникация. Осознанное моделирование ситуации обманутого ожидания, то есть осознанное отступление от нормы, как и любая языковая игра, требует повышенного внимания говорящего к форме речи [Донгак, 2000].

И, наконец, регрессия — это способ построения высказывания в порядке убывания какого-либо признака. Регрессия схожа со сцеплением, поскольку также выполняет функцию когезии (связности) в тексте, обеспечивая его цельность. Как правило, при регрессии анонсируются какие-либо пункты последующего сообщения, которые затем даются в развёрнутом виде.

"Три главных правила" социолога звучат следующим образом...

В современной социальной психологии выделяют такие типы коммуникативных барьеров, как...

Данный тип выдвижения не только добавляет выразительности речи (особенно в тех случаях, когда переплетается с другими типами, например, с обманутым ожиданием), но и структурирует ее, делает ее понятной и предсказуемой. Информация, передаваемая в регрессии, выражается эксплицитно, то есть с помощью лексических единиц или синтаксических конструкций, специально предназначенных для её непосредственного выражения. Именно на этой части содержания высказывания и сосредотачивается сознание реципиента.

Схемы выдвижения, оформившиеся в лингвистике, отражают как текстовую, так и речевую реальность. Они в равной степени относятся и к интервью как к формализованной форме разговора.

Объект и предмет исследования

Осенью 2011 года инициативной группой социологов "Социологические похождения" groups/socpokh) и Факультетом социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанин-кой) проведено исследование музыкальных предпочтений владельцев мобильных телефонов Москвы и Московской области1. Опрос проводился по стандартизированной анкете с использованием ip-телефонии (skype), что позволило записать все состоявшиеся разговоры, аудиозаписи которых и являются материалом для данной статьи. Прагмалингвистический анализ последних позволяет определить особенности речевого взаимодействия интервьюера и респондента, задать границы эффективного и неэффективного интервью, оценить основные риторические приёмы ведения интервью, как заложенные в инструментарий организаторами опроса, так и спонтанно воспроизводимые интервьюерами.

Анализ коммуникации

Наиболее часто употребляемый интервьюерами тип выдвижения — регрессия, или последовательная конкретизация заявленного в начале признака. С одной стороны, регрессия задается общим дизайном анкеты, который построен на последовательном введении респондента в интересующую интервьюера проблематику. "Мы проводим небольшой опрос о музыке. Вы не ответите на несколько вопросов?" (фрагмент 1, реплика 5).

Фрагмент 1

-

1. И: Добрый вечер!

-

2. Р: Да, добрый.

-

3. И: Вам удобно сейчас говорить?

-

4. Р: А, ну да, говорю. Недолго могу.

-

5. И: Мы проводим небольшой опрос о музыке. Вы не от

-

6. Р: Какой опрос?

-

7. И: О музыке.

-

8. Р: По музыке, я думаю, я не отвечу. Я не особо слушаю музыку, извините.

-

9. И: Ну, может быть, всё-таки попробуем? Нам интересны и мнения людей, которые не слушают музыку. Мы проводим научное исследование.

-

10. Р: А, научное... Ну давайте попробуем, хорошо.

ветите на несколько вопросов?

В самой фразе заложена интрига дальнейшего разговора: кто проводит? Какие вопросы? Сколько вопросов? С другой стороны, не интервьюер, а респондент активирует регрессию. Он задает уточняющие вопросы (фрагмент 1, реплика 6), тем самым приближая интервью к обыденному разговору, который строится на взаимном обмене репликами. Аналогичным образом разворачивается коммуникация в ходе всего интервью. Междометиями, подтверждающими ответ, интервьюер связывает вопросы в последовательный вопросный нарратив. Вопрос не задаётся в анкетном формате. "Ага" и "а" (фрагмент 2, реплика 5) добавляются для выдвижения вопроса и связки его с предыдущим ответом.

Фрагмент 2

<…>

-

1. И: А вы слушали музыку вчера или, может быть, на этой неделе?

-

2. Р: В воскресение вот слушали большую оперу. По "Культуре".

-

3. И: Ага.

-

4. Р: (добавляя) Когда конкурс шёл оперных солистов.

-

5. И: Ага, а как вы чаще всего слушаете музыку? По радио, по телевидению, по интернету или слушаете записи?

-

6. Р: Нет, по... по телевизору.

-

7. И: Угу.

<…>

Подтверждение услышанного ответа — наиболее распространённая форма перехода к следующему. Подтверждая, интервьюер дает понять, что ответ исчерпан и достаточен. Чем более развёрнутый и эмоционально насыщенный ответ даёт респондент, тем больше экспрессии и, в некотором роде, категоричности необходимо для подтверждения его понимания. Так, после рассказа о весьма экстравагантном зрелище, которое наблюдал респондент на концерте (фрагмент 3, реплика 6), интервьюер привычное "ага" замещает смехом и твёрдым "понятно". Т. Хирамото отмечает, что слушателю необходимо не только показать, что он услышал сказанное, но и выразить разделяемое эмоциональное состояние, зафиксировать эмо-тивное понимание сообщения [Hiramoto, 2011]. Тем самым, не только дополнительно закрепляется проделанное респондентом выдвижение, но и становится возможным переход к другому вопросу.

Фрагмент 3

<…>

-

1. И: А когда вы последний раз ходили на какой-либо музыкальный концерт? В течение месяца? Года? Более года назад? Или никогда не ходили?

-

2. Р: Я иногда в интернете нахожу. Вот нашёл "Спартак" и смотрел балет, там ещё с участием Лиепы Мариса.

-

3. И: А вот вживую не ходили?

-

4. Р: Вживую ходил, но это давно было. Времени нет.

-

5. И: А вспомните, пожалуйста, на концерты каких исполнителей или групп вы когда-то ходили?

-

6. Р: Ну ходил на... это, кто там приезжал по молодости... Сейчас, (смех) тут мои коллеги прощаются, уходят с работы, а я остаюсь. (смех) До утра. Значит... ну... господи, как неожиданно... "Машина времени" мне нравилась, Розенбаум, на концерты его ходил, слушал его. Вот ездил как-то на Расторгуева Николая, тоже очень нравился и нравится. Нравился этот самый... ну, девочка с голосом играет, прекрасный голос у неё, сейчас... сейчас-сейчас-сейчас... Ну, неважно, ездил. Но давно всё это было, давно-давно. Специально... А как-то раз затащили меня на это... на Борю Моисеева! И знаете мне очень понравился концерт, я б с удовольствием слушал до тех пор пока он не снял штаны. Тут я растерялся, не пойму — зачем.

-

7. И: (смех) Понятно. Скажите, как часто Вы меняете мелодию-рингтон на входящие звонки? Раз в месяц и чаще? Несколько раз в год? Реже чем раз в год? Или практически никогда не меняете?

-

8. Р: Звонки? Мелодии?

-

9. И:Да-да-да.

-

10. Р: Да ну нет, не занимаюсь этой ерундой. Мне как поставили один раз, так и всё.

-

11. И: Ага, то есть специально Вы мелодию-рингтон никогда не..?

-

12. Р: Нет, ну когда-то, лет пять назад я поставил себе... знаете, "Призрачно всё...". Ну а потом телефон выбросил и больше этим не занимался.

-

13. А скажите, пожалуйста, вот последний вопрос, как бы вы оценили материальное положение вас и вашей семьи? Как очень хорошее? Скорее хорошее? Скорее плохое? Или очень плохое?

-

14. Р: Эээ... как вы там? Скорее хорошее..?

-

15. И: Очень хорошее? Скорее хорошее? Скорее плохое? Или очень плохое?

-

16. Р: Скорее хорошее.

И так он прекрасно пел, а когда снял штаны, я растерялся.

<…>

<…>

Вначале интервьюер формулирует общий контекст очередного блока вопросов (фрагмент 3): "Когда в последний раз вы слушали музыку?" / "как", "каким образом", "каким способом", "посредством чего вы слушаете музыку?" / "когда", "в какое время вы посещали какой-либо музыкальный концерт?" / "как часто", "сколько раз вы меняете мелодию-рингтон?", "как", "насколько вы бы оценили ваше материальное положение", "какую бы вы дали оценку вашему материальному положению?". Затем уточняет отдельные его элементы: "Вы слушаете музыку по радио, по телевидению, по интернету или в виде записей?" / "вы ходили на концерт в течение месяца, в течение года, более года назад, никогда не ходили?" / "вы меняете мелодию-рингтон раз в месяц, несколько раз в год, реже раза в год, никогда не меняете?" / "вы бы оценили свое материальное положение как очень хорошее, скорее хорошее, скорее плохое или очень плохое?". Возможен и обратный вариант — мысль с самого начала анонсируется в виде развернутого, разъяснительного нарратива, переходящего впоследствии в ясный, короткий вопрос (фрагмент 4).

Фрагмент 4

<…>

-

1. И: Одни люди предпочитают слушать знакомые мелодии, другие всё время ищут новинки, новые музыкальные композиции. К какому типу вы бы себя отнесли? К первому или ко второму?

-

2. Р: Как бы сейчас можно старые послушать, потому что новые композиции очень редко попадаются хорошие.

-

3. И: Ага.

Закрытый вопрос, построенный по схеме регрессии, заранее задаёт сеть возможных ответов, которые через короткую паузу оглашаются интервьюером. Правильнее сказать, что вопрос-регрессия формирует некоторого рода ожидание предстоящих вариантов ответа, впоследствии подтверждаемое или опровергаемое респондентом. Принцип регрессии подготавливает опрашиваемого собеседника к ответу, сосредотачивает его внимание на возможных моделях ответа, помогает его сформулировать.

Кроме того, регрессия как риторический прием универсальна и свойственна всем интервьюерам, речь которых анали- зируется в данной статье. Несомненно, в конструкции закрытого вопроса заложена регрессия. Однако ее актуализация производится в речи, в ходе которой мы наблюдаем изменение формулировки анкетного вопроса. Другими словами, как бы разработчики не пытались логически и риторически сформатиро-вать регрессионный тип коммуникации, в конечном счете он определяется фактическими участниками интервью, а не разработанной заранее формальным регламентом. Г.Г. Хазагеров упоминает, что использование любой риторической фигуры в речи обуславливается какими-либо чувствами [Хазагеров, 2002]. Сами фигуры передают "характер протекания" того или иного чувства. Можно ли говорить, что регрессивные схемы в интервью опосредованы чувствами интервьюеров? Следуя канонам стандартизированного интервью, мы можем дать лишь отрицательный ответ. Однако детальное рассмотрение коммуникации подталкивает к опровержению такой позиции. Междометия, паузы, смех, связки и вступительные конструкции создают коммуникативную регрессию, которая не заложена в формализованной анкете. Регрессия, воспроизводимая интервьюером, актуализирует и адаптирует стандартизированный инструментарий к ситуации опроса. Поэтому отрицать или принуждать интервьюера лишь зачитывать написанные вопросы — прямой путь к коммуникативным сбоям и отказам.

Следующий наиболее часто употребляемый интервьюерами тип выдвижения — сцепление. Причём последнее используется как повтор семантически схожих элементов (синонимов), семантически неоправданных, однако коммуникативно необходимых для выдвижения значимых конструкций вопроса (фрагмент 5):

Фрагмент 5

<…>

И: Одни люди предпочитают слушать знакомые мелодии, другие всё время ищут новинки, новые музыкальные композиции. К какому типу, первому или второму, вы бы себя отнесли?

<…>

И: Какая музыка, какие музыкальные направления вам нравятся?

<…>

И: Когда же вы последний раз слушали музыку? Вчера? Или позже, на неделе?

Объяснение функционирования сцепления в речи интервьюеров не является однозначным. Что руководит интервьюерами при выборе такого риторического приема? Чёткая формулировка вопроса в тексте анкеты или эмоции, побуждения, направленные на ответчика? Последнее несомненно, если интервьюер неоднократно задает один и тот же вопрос (когда респондент не слышит вопрос и просит повторить его, или когда он не понимает вопрос). Опрашивающему в силу этого необходимо уточнить вопрос посредством приведения синонимического ряда понятий. Выбор тех или иных синонимов может обуславливаться конкретными чувствами интервьюера — растерянностью, взволнованностью, даже страхом перед тем, что респондент захочет прервать интервью за недопониманием или неудобством, вызванным разговором. Поэтому интервьюер обращается к риторическому приёму сцепления с целью заинтересовать собеседника, вновь вовлечь его в коммуникацию.

Конвергенция, как показал анализ телефонных интервью, практически не употребляется в речи интервьюеров, проводящих стандартизированный опрос. Но это не означает, что речь интервьюера без данного приёма выдвижения остается сухой и прозаичной. Смех и выходящая за рамки анкеты коммуникация конституируют доверительные отношения между интервьюером и респондентом (фрагмент 6).

Фрагмент 6

<…>

-

1. Р: А откуда вы мой телефон узнали, если не секрет?

-

2. И: А он автоматически сгенерирован.

-

3. Р: Что он автоматически..(смех)?

-

4. И: Сгенерирован.

-

5. Р: Сгенерирован?! Меня немножко смущает, что вы мой телефон нашли, поэтому давайте я ваш сайт посмотрю, тогда отвечу, потому что... вы у меня такую информацию хотите спросить...

-

6. И: Пожалуйста, можете посмотреть наш сайт "даблъю-даблъю-даблъю точка эм-си-си-и-эс точка ру".

-

7. Р: "Даблъю-даблъю-даблъю"... "эм-си-си"... дальше?

-

8. И: "И", как русская "е"...

-

9. Р: Да.

-

10. И: Ещё раз "эс".

-

11. Р: Да.

-

12. И: "Точка ру".

-

13. Р: "Точка ру". Смотрим... Так, "эм-си-си-и-эс точка ру"?

-

14. И: ... После "эм" — " дабл эс". "Дабл эс" как змейкой. И на конце тоже "эс". Змейкой. Английская "эс".

-

15. Р: Да-да, понял... А да, вижу. Ну, хорошо, ладно, вы не обманываете, ну давайте, я вам отвечу на вопросы. Только быстро, у меня ещё минутка, наверное, есть.

<…>

Интервьюер старается правильно, по буквам, продиктовать респонденту адрес сайта организации, от имени которой он проводит опрос, поэтому для большей точности и, вероятно, большей эффектности использует метафору "змейки" для английской литеры "s". Метафорика и образность речи возникают в стандартизированном интервью, когда нужно объяснить и, соответственно, дополнить непонятный, неясный для респондента фрагмент текста.

Весьма редко встречается и схема обманутого ожидания. Поэтому столь любопытен пример ее актуализации в одном из интервью (фрагмент 7).

Фрагмент 7

<…>

-

1. И: А в принципе, какая музыка вам нравится? Какие музыкальные направления?

-

2. Р: Вы знаете, я уже, мне тридцать три года. Раньше, когда было пятнадцать лет, шестнадцать лет, любил иностранную современную музыку. Вот... А сейчас чё-то восьмидесятых годов нравится. Конец восьмидесятых.

-

3. И: Угу. А какая музыка вам не нравится?

-

4. Р: Ой, не люблю "металлик" и всякие эти, подобные такие вот. Не любил с детства и не люблю сейчас.

-

5. И: Угу-угу.

-

6. Р: Не люблю "шансоны" типа как у Малинин поёт или Розенбаум.

-

7. И: Угу. А вот скажите, например, электронная танцевальная музыка вам нравится?

-

8. Р: Электронная танцевальная?

-

9. И: Да, или может быть, вы не знаете такую музыку?

-

10. Р: Я, откровенно говоря, не знаю такую, наверное.

-

11. И: Ага. А вот хип-хоп?

-

12. Р: А хип-хоп это... чё такое?

-

13. И: Да я тоже не знаю (смех).

-

14. Р: (смех).

<…>

Очевидно, что респондент на свой вопрос "А что такое хип-хоп?" (фрагмент 7, реплика 12) ожидал услышать объяснение этого музыкального направления, но в противоположность его ожиданию объяснения не последовало. Интервьюер коротко высказал свое неведение по этому вопросу, после чего последовала эмоциональная реакция — общий смех. И хотя смех может принимать различные формы и иметь разные значения в зависимости от той или иной ситуации, здесь он, по крайней мере, окончательно снимает нервное напряжение (если такое оставалось на тот момент разговора) и сближает участников коммуникации. В итоге получается одно из самых длительных (продолжительностью в 8 минут 2 секунды, в то время как средняя продолжительность полностью состоявшихся интервью данного телефонного опроса не превышает 5 минут) и успешных интервью среди прочих. Важно отметить и тот факт, что зачастую эффект обманутого ожидания приводит к коммуникативному сбою, коммуникативной неудаче, но в данном случае всё с точность да наоборот.

Заключение

Итак, применение принципа выдвижения в интервью (в частности, применение обманутого ожидания) показывает, во-первых, насколько эффективным может быть диалог, обогащённый риторическими фигурам, во-вторых, насколько естественной и необходимой становится "естественная" риторика для поддержания коммуникации. Технически можно задаться вопросом: был ли такой шаг использования фигур в речи осознанным или спонтанным? Опирался ли интервьюер только на предписанные правила проведения или же на свои собственные знания, может быть, инстинкты. Однако содержательно мы подходим к куда более серьезной проблеме эписте-мического обоснования опросной технологии. В качестве наиболее распространённой линии методологической критики стандартизированных опросных инструментов А. Перрин и К. Макфарлад называют непрозрачное конструирование самостоятельной опросной реальности, имеющей весьма отдалённое отношение к изучаемым вопросам: "Во-первых, то, что производится в опросах в качестве общественного мнения представляет конструкт, во-вторых, способ, с помощью которого опросы его производят не даёт открытое описание того, как люди реально думают" [Perrin, McFarland, 2011, p. 94]. Выделяя риторические приёмы ведения интервью, нетрудно обнаружить, что стандартизированное интервью — это такой же конструкт, как любая форма разговора. В нём присутствуют разнообразные речевые паттерны, дополняющие и поддерживающие формальные способы заполнения интервьюером вопросника. Прозрачность и открытость методических описаний позволяет подойти и к осмысленности теоретических построений, отбросив излишний драматизм в критике опросных технологий. Чтобы сохранить формализацию, следует отказаться от слепого следования формализующим предписаниям. Экспликация риторических схем — один из наиболее эффективных способов раскрытия чёрного ящика стандартизированного опроса.