Шизис в слое нервных волокон сетчатки при хирургии эпиретинальных мембран: встречаемость и прогностическое значение

Автор: Ковалев С.А., Иванишко Ю.А., Мирошников В.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель работы – изучить встречаемость и прогностическое значение шизиса в слое нервных волокон сетчатки (ШНВ) при хирургии эпиретинальных мембран (ЭРМ) с удалением внутренней пограничной мембраны (ВПМ). Материал и методы. Ретроспективно оценены результаты оперативного лечения ЭРМ 64 пациентов (66 глаз), изучены встречаемость и связь ШНВ с особенностями хирургии, различными ОКТ-биомаркерами и итоговой максимальной корригированной остротой зрения (МКОЗ). Срок наблюдения составил 1 год. Результаты. Частота встречаемости ШНВ составила 37,9%. В группе с наличием ШНВ подавляющее большинство ЭРМ – 96%, были отнесены к ЭРМ 3-ей и 4-ой стадии, а также значимо чаще выявлялись субфовеолярный дефект эллипсоидной зоны (ДЭЗ) – 64% против 14,6%; p <0,001 и периваскулярные аномалии (84% против 9,8%; p <0,001). Кроме того, в группе с наличием ШНВ достоверно больше была дооперационная центральная толщина сетчатки (ЦТС): 477,6±78,1 против 324,8±102,6 (p <0,001); и частота встречаемости интраретинальных микрокист: 84% и 43,9% (p = 0,002) соответственно. Симптом «волны» в группе с ШНВ встречался в 56% случаев; без ШНВ – в 19,5% (p = 0,003). В группе с наличием ШНВ удаление ЭРМ единым блоком с ВПМ произошло в 92% случаев, в другой же группе без ШНВ – в 51,2% (p <0,001). В конце срока наблюдения у пациентов в группе с наличием ШНВ значимо чаще встречался ДЭЗ (52% против 9,8%; p <0,001) и микрокистозный макулярный отек (52% и 22%; p = 0,014). Острота зрения в группах сравнения, как на дооперационном этапе, так и через 1 год после лечения, достоверно не отличалась (0,34±0,18 против 0,38±0,15; p = 0,18 и 0,74±0,28 против 0,84±0,17; p = 0,28 соответственно). Заключение: ШНВ – достаточно частое явление, сопутствующее ЭРМ и встречается значимо чаще при более тяжелых стадиях ЭРМ (с наличием эктопии фовеальных слоев, ДЭЗ и большей ЦТС). ШНВ является признаком прочной связи ЭРМ с подлежащей сетчаткой, что подтверждается значительно более частой фиксацией интраоперационного симптома «волны» и чрезвычайно высокой (92%) вероятностью удаления ЭРМ единым блоком с ВПМ в глазах с наличием данного признака.

Шизис в слое нервных волокон, ОКТ, ЭРМ, витреоретинальная хирургия

Короткий адрес: https://sciup.org/140312708

IDR: 140312708 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_4_S1_31

Текст научной статьи Шизис в слое нервных волокон сетчатки при хирургии эпиретинальных мембран: встречаемость и прогностическое значение

ются вследствие активной контракции ЭРМ. При этом недостаточно данных, свидетельствующих о прогностическом значении морфологических изменений такого рода.

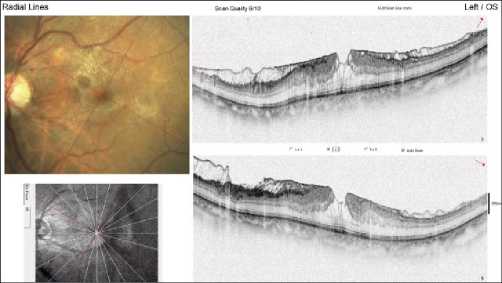

Фундоскопическая и соответствующая ей ОКТ-картина ШНВ представлена на рис. 1.

Цель работы: изучить встречаемость и прогностическое значение ШНВ при хирургии ЭРМ с удалением внутренней пограничной мембраны (ВПМ).

Материал и методы

В исследовании ретроспективно оценены результаты хирургии идиопатических ЭРМ. Исключались пациенты со сроком наблюдения менее 1 года, сопутствующей ретинальной патологией с вовлечением макулярной зоны, а также отсутствием (недостаточным качеством) данных ОКТ и видеозаписи вмешательства. Всем пациентам

Рис. 1. Пример ОКТ пациента с ЭРМ и ШНВ, дополненный фундус-фото.

проводилось комплексное офтальмологическое обследование, включающее определение максимальной корригированной остроты зрения (МКОЗ), офтальмометрию, тонометрию, биометрию, фоторегистрацию глазного дна, ОКТ. МКОЗ и оцениваемые параметры ОКТ фиксировались на дооперационном этапе и в срок 1 неделя, 1 месяц и 1 год после хирургического лечения.

С помощью ОКТ Solix (Optovue, США), используя протоколы «Radial Lines 12» и «Retina Cube 6.4x6.4 mm», помимо выявления ШНВ, определялась стадия ЭРМ по предлагаемой нами классификационной схеме на основе признака наличия эктопии внутренних фовеальных слоёв [3]; фиксировались центральная толщина сетчатки (ЦТС), наличие субфовеолярного дефекта эллипсоидной зоны (ДЭЗ) и параваскулярных аномалий (ПВА) [4]. После хирургии оценивались сроки исчезновения ШНВ, динамика ЦТС, наличие микрокистозного макулярного отека (ММО) [5] и ДЭЗ.

На видеозаписи хирургического лечения выявлялись интраоперационные признаки, предположительно свидетельствующие о плотной связи ЭРМ с подлежащей сетчаткой: петехиальные кровоизлияния после удаления ЭРМ (в баллах от 0 до 4 в соответствии с количеством квадрантов макулы с кровоизлияниями), симптом «волны» (видимое приподнимание сетчатки при отделении ЭРМ) и характер удаления ЭРМ и ВПМ (последовательно или единым блоком).

Всем пациентам под местной парабульбарной анестезией (лидокаин+ропивакаин) при помощи микрохирургической системы Stellaris Elite (Bausch and Lomb, США) было выполнено одномоментное комбинированное вмешательство, включающее ультразвуковую факоэ-мульсификацию с имплантацией монофокальной ИОЛ и трёхпортовую закрытую микроинвазивную 27 Gauge хромовитрэктомию с использованием красителя Membrane Blue-Dual (DORC, Нидерланды) для визуализации ВПМ. ЭРМ и ВПМ удалялись последовательно (если это было возможно) или единым блоком. Операция заканчивалась без тампонады витреальной полости.

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием программы «STATISTICA 10.0 StatSoft, Inc.». Результаты описатель- ной статистики представлены в виде М±σ, где М – среднее значение, σ – стандартное отклонение. Для оценки формы распределения количественных данных использовался тест Шапиро-Уилка. Для проверки достоверности различий между значениями выборок применялся t-критерий Стьюдента, для зависимых данных – парный t-критерий Стьюдента или U-критерий Манна-Уитни. Точный критерий Фишера (двусторонний) использовался для оценки значимости различий между характеристиками у пациентов с ШНВ и без него. Достоверность различий в оцениваемых показателях констатировали при значении p<0,05.

Результаты

В исследование были включены 66 глаз 64 пациентов (14 мужчин и 50 женщин; средний возраст 67,3±6,1). На основании дооперационной ОКТ-диагностики 10 случаев были отнесены к ЭРМ 2-й стадии; 34 – ЭРМ 3-й стадии;

9 – ЭРМ 4-й стадии; 4 – ЭРМ с псевдоразрывом и 9 – ЭРМ с фовеошизисом. МКОЗ через 1 год значимо улучшилась с 0,36±0,16 до 0,8±0,22 (p <0,001).

В нашей когорте пациентов частота встречаемости ШНВ составила 37,9%. Эти пациенты были выделены в I группу исследования, во II группу вошли случаи без ШНВ. Во всех случаях ШНВ не визуализировался при осмотре через неделю и в последующем после удаления ЭРМ. Группы сравнения не отличались по возрасту и половому составу.

В группе с наличием ШНВ подавляющее большинство ЭРМ – 96%, характеризовалось наличием эктопии фовеальных слоев (т.е. были отнесены к ЭРМ 3-ей и 4-ой стадии), а также значимо чаще выявлялись субфовеолярный ДЭЗ (64% против 14,6%; p <0,001) и ПВА (84% против 9,8%; p <0,001) на предоперационном этапе. Кроме того, в группе с наличием ШНВ достоверно больше значение дооперационной ЦТС: 477,6±78,1 против 324,8±102,6 (p<0,001), и частота встречаемости интраретинальных микрокистозных изменений на ОКТ до лечения: 84% и 43,9% (p = 0,002) соответственно.

Если говорить об интраоперационных признаках, предположительно свидетельствующих о плотной связи ЭРМ с подлежащей сетчаткой, то частота и выраженность петехиальных кровоизлияний в группах с наличием и без ШНВ достоверно не отличались (1,76±1,23 и 1,29±1,08; p = 0,13). Симптом «волны» в группе с ШНВ встречался в 56% случаев; без ШНВ – в 19,5% (p = 0,003). Обращает на себя внимание высокая вероятность удаления ЭРМ единым блоком с ВПМ, что в группе с наличием ШНВ произошло в 92% случаев, во II группе – в 51,2% (p <0,001).

В конце срока наблюдения у пациентов в группе с наличием ШНВ значимо чаще встречался субфовеолярный ДЭЗ (52% против 9,8%; p <0,001) и ММО (52% и 22%; p = 0,014).

Острота зрения в группах сравнения, как на доопе-рационном этапе, так и через 1 год после лечения, достоверно не отличалась (0,34±0,18 против 0,38±0,15; p = 0,18 и 0,74±0,28 против 0,84±0,17; p = 0,28 соответственно).

Табл. 1. Результаты сравнения групп с наличием ШНВ и без него по оцениваемым параметрам

|

Группа I (c наличием ШНВ; n = 25) |

Группа II (без ШНВ; n =4 1) |

P |

|

|

Возраст [лет М ± σ ] |

66,8±5,5 |

67,7±6,5 |

0,62 |

|

Мужчин/Женщин [n/n] |

4/21 |

11/30 |

0,38 |

|

ЭРМ 3-й и 4-й стадии [n (%)] |

24 (96%) |

19 (46,3%) |

<0,001* |

|

ЦТС до хирургии [µm М ± σ ] |

477,6±78,1 |

324,8±102,6 |

<0,001* |

|

ДЭЗ до хирургии [n (%)] |

16 (64%) |

6 (14,6%) |

<0,001* |

|

ПВА до хирургии [n (%)] |

21 (84%) |

4 (9,8%) |

<0,001* |

|

Микрокистоз до хирургии [n (%)] |

20 (84%) |

18 (43,9%) |

0,002* |

|

МКОЗ до хирургии [М ± σ ] |

0,34±0,18 |

0,38±0,15 |

0,18 |

|

Петехии [баллы М ± σ ] |

1,76±1,23 |

1,29±1,08 |

0,13 |

|

ЭРМ единым блоком с ВПМ [n (%)] |

23 (92%) |

21 (51,2%) |

<0,001* |

|

Симптом «волны» [n (%)] |

14 (56%) |

8 (19,5%) |

0,003* |

|

ДЭЗ через 1 год [n (%)] |

13 (52%) |

4 (9,8%) |

<0,001* |

|

ММО через 1 год [n (%)] |

13 (52%) |

9 (22%) |

0,014* |

|

МКОЗ через 1 год [М ± σ ] |

0,74±0,28 |

0,84±0,17 |

0,28 |

Примечание : * – обозначены показатели достоверно различающиеся при p<0,05.

Характеристика и сравнение групп отражены в табл. 1.

В нашем исследовании частота встречаемости ШНВ оказалась ниже, чем в других работах (37,9% против 51,2% и 53,9% [1; 2]). Кроме того, по нашим данным, наличие ШНВ не оказывает значимого влияния на до- и послеоперационную МКОЗ у пациентов с ЭРМ. ШНВ значимо чаще встречается при более тяжелых стадиях ЭРМ – с наличием эктопии фовеальных слоев (ЭРМ-3 и -4), ДЭЗ и большей ЦТС, сопровождая высокую активность тракционного процесса.

При ЭРМ с ШНВ значительно более часто интраоперационно наблюдается симптом «волны», и очень высока вероятность удаления ЭРМ единым блоком с ВПМ, что подтверждает высказанную нами ранее гипотезу о ШНВ как биомаркере прочной связи ЭРМ с подлежащей сетчаткой [6]. Учитывая современные тенденции к «щаже-нию» ВПМ [7], надеемся, что эта информация окажется полезной хирургам при планировании вмешательств по поводу ЭРМ.

Заключение

ШНВ достаточно частое явление, сопутствующее ЭРМ, и встречается значимо чаще при более тяжелых стадиях ЭРМ (с наличием эктопии фовеальных слоев, ДЭЗ и большей ЦТС). ШНВ является признаком прочной связи ЭРМ с подлежащей сетчаткой, что подтверждается значительно более частой фиксацией интраоперационного симптома «волны» и чрезвычайно высокой (92%) вероятностью удаления ЭРМ единым блоком с ВПМ в глазах с наличием данного признака.