Шкальная стратификация носителей культуры Черняхов - Сынтана-де-Муреш

Автор: Гопкало О.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 244, 2016 года.

Бесплатный доступ

В результате многолетних исследований погребального обряда культуры Черняхов - Сынтана-де-Муреш специалистам удалось выделить группы погребений и интерпретировать их как принадлежащие рабам, общинникам разного достатка,общинным старейшинам и знати. Накопление новых материалов потребовало уточнения некоторых положений и согласования результатов работ предшественников.В данной статье предлагается откорректированный вариант реконструкции социальной стратификации носителей культуры Черняхов - Сынтана-де-Муреш. Для ее осуществления использовалась апробированная и результативная методика (Пусто-валов, 2005). Исследование проводилось в обрядовой группе трупоположений с северной ориентацией. Выделены группы погребений: без инвентаря; без сосудов-«приношений»; с сосудами-«приношениями» разных археолого-социологических типов.

Археологическая культура черняхов - сынтана-де-муреш, социальная стратификация, беднейший слой, рядовые общинники разного достатка, состоятельные общинники, общинная элита, племенные предводители, знать

Короткий адрес: https://sciup.org/14328338

IDR: 14328338

Текст научной статьи Шкальная стратификация носителей культуры Черняхов - Сынтана-де-Муреш

В историографии черняховской культуры, начиная с работ В. В. Хвойки, специалисты пытались оценивать социальный статус погребенных по признакам обряда и инвентарю (историографию см.: Гопкало, 2014. С. 23–25). Однако качественный прорыв в исследовании проблемы социальной стратификации носителей культуры Черняхов – Сынтана-де-Муреш, подготовленный изучением погребального обряда, достижениями в области теории и методики археологии, сделан в конце 1980-х гг. (Кравченко, 1987). Н. М. Кравченко было предложено делить погребальный инвентарь на группы по его функциональному назначению: вид А – предметы, попавшие в могилу как «приношения» (керамический сервиз, стеклянные кубки и др.); вид Б – вещи личного пользования и одежда; вид В – предметы производственного, бытового, символического и культового назначения, указывающие на занятия, профессию и социальный статус; вид Г – керамика, стеклянные кубки и другие категории вещей, специально испорченные, разбитые и деформированные от пребывания в огне или остатки тризна.

В развитие идеи В. П. Петрова в основу социологического анализа были положены количественные характеристики одной из групп погребального инвентаря – сосудов-«приношений». Проведенное исследование погребенных по обряду трупоположения с северной ориентацией (далее – ТПС) позволило выделить три археолого-социологических типа (далее – АСТ) погребений. Из группы погребений с «приношениями», составляющей 53 % из общей выборки ТПС, были выделены типы погребений, содержащие 1–2 (первый АСТ), 3–6 (второй АСТ), 7–8 (третий АСТ) и, наконец, от 9 до 17 сосудов-«приношений» (подтип «а» третьего АСТ). Наличие трех АСТ погребений в группе «с приношениями» объяснялось социальной дифференциацией черняховской общины, погребения без таковых интерпретировались как погребения ее неравноправных членов или рабов.

Другой подход, нацеленный на выявление черняховской социальной «верхушки», осуществлен Ф. Бирбрауером (здесь и далее: Bierbrauer , 1989). В качестве эталона погребального обряда восточногерманской знати рассматривались комплексы круга Лейна-Хасслебен 1 . Исследователем разработана иерархия погребений элиты. Следующие признаки: 1) обширная погребальная камера, т. е. неординарный размер могилы, 2) игральная доска; 3) набор для питья; 4) роскошные шпоры; 5) парча; 6) обувные пряжки; 7) портупейные ремни; 8) мясная пища – определяли погребения категории Ib . К ним были отнесены мужские погребения: Рудка, Переяслав-Хмельницкий, погр. 5; Гавриловка, погр. 5; Ма-лаешты, погр. 35. Кроме того, особо отмечены погребения в деревянных камерах: Черняхов, погр. 147, 146; Данчены, погр. 169, 224.

К категории IIa причислены мужские могилы с серебряными деталями убора и местным «набором для питья» и женские – с серебряными деталями убора (Косаново, погр. 37, 38; Маслово, погр. 71), золотыми украшениями (Рыжев-ка, погр. 43; Данчены, погр. 64, 79, 279), фибулами VII группы О. Альмгрена ( Аlmgren , 1897) (Тодирень, Василикэ, Будешты, Данчены, Ханска, Городница). Указывалось также, что могилы «знати» располагались на общих участках могильников, а не обособленно ( Bierbrauer , 1989. S. 70–75).

Названные работы оказали большое влияние на взгляды черняхововедов и послужили стимулом для дальнейших разработок в этом направлении. Специалистам удалось выделить группы погребений и интерпретировать их как принадлежащие рабам и общинникам разного достатка ( Кравченко , 1987) и знати ( Bierbrauer , 1989). Однако между собой результаты этих работ не были согласованы.

В последние десятилетия открыты и изучены новые памятники ( Магомедов , 2001. Приложение 2. С. 199–200; Куштан, Петраускас , 2011; Герета , 2013; Петраускас, Шишкин , 2013) 2 . Накопленный материал нуждается в систематизации и интерпретации. Данная работа ставит своей целью проверить выводы предшественников, уточнить некоторые положения, согласовать результаты и предложить откорректированный вариант реконструкции социальной стратификации носителей культуры Черняхов – Сынтана-де-Муреш с учетом новых данных и собственных наработок.

Программа реконструкции социальной структуры

Программа реконструкции социальной структуры общества по погребальному обряду включает несколько этапов: этнический, поло-возрастной и социологический анализ ( Пустовалов , 2005. С. 15–32). Этнический анализ необходим, т. к. социологический анализ может проводиться только в рамках одного этноса. Проведение половозрастного анализа позволяет исключить группировку по признакам пола и возраста. Затем, на основе взаимовстречаемости отдельных типообразующих признаков погребального обряда, определяются социальные типы, подлежащие интерпретации и выяснению их пространственных характеристик.

Этнический анализ

Этнический состав носителей черняховской культуры изучался в двух аспектах: археологическом и антропологическом. В археологическом отношении новейшее систематическое исследование темы представлено монографией Б. В. Магомедова (2001), который пришел к следующим выводам:

-

1. Черняховская культура возникла на основе вельбаркской при сильном провинциально-римском влиянии. В ее границах по признакам погребального обряда, домостроительства и особенностям керамического комплекса выделены три типа памятников: Косанов, Черепин-Теремцы и причерноморский тип. Причем два последних образуют локальные культурные группы – Верхнеднестровскую и Причерноморскую.

-

2. Основную массу населения черняховской культуры составляли германцы-готы, а также представители других германских племен: вандалы, герулы, тайфалы.

-

3. Верхнеднестровская группа оставлена славянами-венедами, Причерноморская – смешанным населением: позднескифским, аланским и пр.

Появление итоговой работы завершило важный этап черняхововедения. После выхода этой монографии в рамках подготовки диссертации кандидата исторических наук Т. А. Рудич было проведено специальное исследование по антропологии, результаты которого отражены в серии статей ( Рудич , 2003; 2004; 2006; 2007). Благодаря значительному увеличению базы данных погребений с антропологическими определениями, в том числе материалов для сравнения, представления об этническом составе носителей черняховской культуры существенно изменились. Черняховские серии продемонстрировали многовекторность антропологических связей. Выделяются три основных направления: западное или северо-западное (кельты, германцы); северное или восточноприбалтийское (балты) и южное (поздние скифы, эллины, фракийцы, сарматы, аланы) ( Рудич , 2007. C. 133–137). Население, по физическому типу соответствующее кельтским сериям, фиксируется на Западной, Центральной Украине и в Молдове; германским – в Среднем и Нижнем Поднепровье; балтским – в Среднем Поднепровье, в частности в лесостепи Днепровского Левобережья, и в Нижнем Поднепровье; позднескифским – на Центральной Украине, Днепровском Левобережье и Причерноморье; средиземноморским – в Причерноморье; фракийским – на Западной Украине и в Молдове; сарматским, аланским, с известными оговорками, – в некоторых черняховских сериях Днепровского Левобережья, Причерноморья, Молдовы. Таким образом, не выделяя доминантный этнос, можно говорить о центральноевропейском, балтском компонентах, присутствии ираноязычных народов, а также эллинов – выходцев из северопричерноморских античных городов.

Приведенные выше выводы этнического анализа касались главным образом материалов восточной части ареала культуры – румынские материалы, как археологические, так и антропологические 3 , остались вне пристального внимания специалистов.

Кроме того, проведенное исследование не решило всех насущных научных задач. Изучение черняховского погребального обряда продолжается: предложена новая типология кремаций; детально проанализированы вторичные захоронения и ингумации, ориентированные на запад ( Петраускас , 2002; 2003; 2009; 2014).

До сих пор в литературе отсутствует убедительная аргументация природы разных обрядовых групп: этнической, социальной, идеологической. Так, например, высказано мнение о тех, кто использовал обряд кремации, как о представителях иной социальной группы (Ravn, 2003). Захоронения в подбоях и катакомбах считаются сарматскими или позднескифскими (Магомедов, 2001. С. 120), хотя существует точка зрения, согласно которой погребения в подбоях и катакомбах объяснялись различиями в социальном статусе погребенных. Ингумации, ориентированные на запад, по одной версии – этнический показатель, по другой – идеологический, по третьей – социальный (библиографию см.: Петраускас, 2009. С. 199; Ярцев, 2014).

Указание на происхождение черняховской культуры от вельбаркской не решает проблемы этнического происхождения носителей черняховской культуры, поскольку вельбаркская культура также гетерогенна. Если идентифицировать с «готами» письменных источников носителей вельбаркской культуры, то носителей черняховской культуры правильно было бы считать представителями другого этноса. В ином случае следует признать, что вельбаркская и черняховская культуры отражают различные стадии развития одного и того же этноса. Следует также признать, что многокомпонентность становится одним из условий существования этноса периода поздней Античности. Вместе с тем наблюдается унификация различных сфер жизни, в частности, это хорошо отражено в погребальном обряде и костюме. То есть объединяющим фактором выступают, очевидно, нормы и правила, регулирующие общественные отношения ( Кравченко , 1987. С. 210).

Половозрастной анализ

Половозрастной анализ погребений осуществлен на основании погребений с антропологическими определениями ( Гопкало , 2011б). Его основные выводы сводятся к следующему: 1) не наблюдается различий в инвентаре погребений взрослых и детей; 2) существуют признаки инвентаря, присущие только мужским погребениям: предметы вооружения и игральные жетоны, – или только женским: три фибулы, зеркало, два пряслица (или более), посоховидная булавка (или несколько), ключи и/или замки; а также преимущественно мужским – пряжки поясные (одна или две) и обувные, кольца, шилья, иглы, ножи, монеты; или преимущественно женским – две фибулы, бусы, подвески-амулеты, височные кольца, пряслица, ножницы и пинцеты.

Кроме того, женские и мужские погребения диагностируют конкретные типы подвесок. Так, мужчины носили металлические плоские прямоугольные подвески и подвески из римских монет, женщины – металлические корзинко-, розетковидные и треугольные, из раковин моллюсков и роговые пирамидальные ( Гопкало , 2011б. С. 188–190).

Некоторые модификации аксессуаров костюма также можно считать маркерами погребений представителей разного пола: пряжки типа «омега», Т-образные фибулы – мужчин; фибулы с высоким приемником, двупластинчатые – женщин ( Гопкало , 2011в. С. 91, 93).

Предполагается также, что у мужчин и женщин существовали различные предпочтения в выборе стеклянных кубков ( Гопкало , 2015. С. 69–72, рис. 5).

Социологический анализ

Поскольку результаты этнического анализа нельзя считать окончательными, проведем социологический анализ на основании 2271 погребения обрядовой группы ТПС, предварительно исключив могилы в подбоях и катакомбах. Для

. „ Подтип «а»

-S-И AL 1 3-ГОАСТ5%

Рис. 1. Группировка трупоположений с северной ориентацией по инвентарю анализа привлекались количественные показатели видов А, Б, В погребального инвентаря, по Н. М. Кравченко (1987).

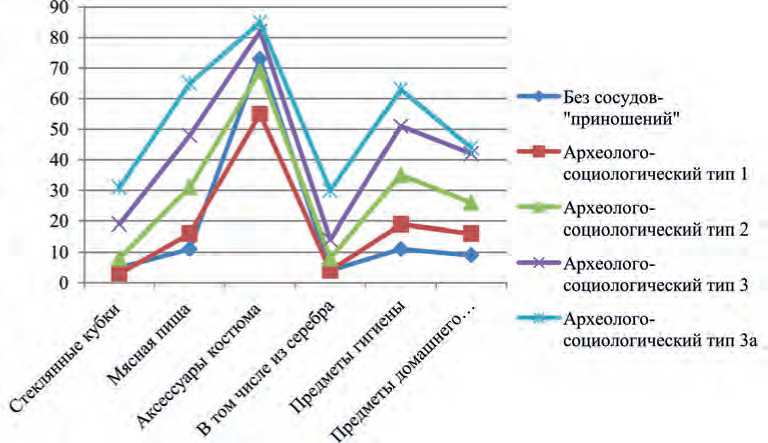

Выделены группы погребений: без инвентаря; без сосудов-«приношений»; с сосудами-«приношениями» различных АСТ. Данные относительно этих групп погребений отображены на рисунке (рис. 1).

– 19% погребений не содержали инвентаря;

– 21 % без сосудов-«приношений» сопровождались мясной пищей, аксессуарами костюма, в том числе серебряными, предметами гигиены и домашнего производства;

– 21 % погребений с 1, 2 сосудами-«приношениями» (первый АСТ);

– 27% – с 3–6 сосудами (второй АСТ);

– 7% – с 7–8 сосудами (третий АСТ);

– 5% – с 9 и более сосудами (подтип «а» третьего АСТ).

В группу безынвентарных погребений вошли комплексы представителей обоего пола всех возрастных групп, но подтвердилось наблюдение о том, что около 40% принадлежало детям ( Кравченко , 1987. С. 220).

В группу «без сосудов-“приношений”» попали ранние погребения с предметами римского импорта: Чернелив-Русский, погр. 38, 147, 211; Ружичанка, погр. 11. Возможно, формирование четкой регламентации погребального инвентаря относится к более позднему периоду. В ней также высокий процент деталей убора, что требует дополнительного изучения и объяснения. Погребения этой группы, которые сопровождались только мясной пищей, принадлежали детям, подросткам, мужчинам от 30 до 55 лет и женщинам от 18 до 45, без количественного преобладания.

Доли анализируемых групп погребального инвентаря возрастают прямо пропорционально количеству сосудов-«приношений» – совершенно очевидно, что анализируемые категории погребального инвентаря находятся в тесной взаимосвязи (рис. 2).

Рис. 2. Доля различных категорий инвентаря в выделенных группах трупоположений с северной ориентацией

Погребения категории IIа, по Ф. Бирбрауеру (табл. 1), как указывалось выше, включают мужские могилы с местным «набором для питья», серебряными аксессуарами костюма и женские – с золотыми и серебряными аксессуарами убора, а также с определенными модификациями фибул и пр. Однако отсутствие четких критериев выделения погребений данной категории, привлечение комплексов разных обрядовых групп, к сожалению, не позволяют с полной уверенностью относить к ней погребения, открытые в последнее время.

Следуя логике предлагаемого исследования, к этой категории можно отнести погребения третьего и подтипа «а» третьего АСТ с серебряными аксессуарами костюма. Их насчитывается 53, что составляет 2,4 % общего количества ТПС.

Погребения категории Ib, по Ф. Бирбрауеру (табл. 2), включающие мужские могилы в «обширной» погребальной камере, с игральной доской, набором для питья, роскошными шпорами, парчой, обувными, портупейными пряжками и мясной пищей, формально относятся к подтипу «а» третьего АСТ. Вместе с тем качественный состав погребального инвентаря позволяет объединить эти погребения в особую подгруппу.

Из списка признаков погребений данной категории только три оказались универсальными: «неординарный размер могилы», «набор для питья» и «мясная пища», но и они сильно варьировались в обсуждаемых комплексах. Остальные признаки: «игральная доска», «роскошные шпоры», «парча», «обувные пряжки», «портупейные ремни» – могут быть определены как статусные.

Таблица 1. Погребения третьего и подтипа «а» третьего археолого-социологических типов по Н. М. Кравченко (1987) с серебряными аксессуарами костюма

|

с а а KO о Ф |

§ к ж в о о ко |

s' к Он с 0J >s 00 F cd Он м g Э |

5 а |

о ко cd К )S К на в S 05 Он К |

Он о ко cd В )В В о в в в в |

||||||||||||||

|

s s % ” &« u |

к KO S cd & В |

S g в к g^ |

cd КО В |

к ко В cd & В |

g к 05 в |

cd КО S |

К ко В cd & В |

р КО В cd & К |

2 05 В |

00 О к о У Р о на о S о м W |

S §s « м 05 01 Он О к к |

Sg Он о О S |

Ю cd cd Он |

2 05 О. В |

cd В |

КО 5, 05 г©и cd cd Он В В |

р в cd а в |

КО cd % cd Он В В |

|

|

g * ns s m s |

к о п: О |

S ° -&§ К О |

|||||||||||||||||

|

Ч « ss 5 |

1—1 |

’—1 |

1—1 |

’—1 |

|||||||||||||||

|

5 g $ 1 I3 G |

Ox |

о |

о |

Ох |

2 |

о |

о |

с-1 |

ц~> |

о |

о |

СЧ |

о |

ОО |

О |

г- |

о |

ОО |

|

|

W « Л a p SG |

1—1 |

’—1 |

1—1 |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

||||||||||||

|

H ^ V 4 « O Ph G о 0 |

CH- |

1 СИ- |

1 ,й |

1 ,й |

1 ,й |

сн- |

1 ,й |

1 ,й |

сн- |

>8 Е^ О О в |

)В О О Он в |

||||||||

|

G G KO Ph О c |

& о o> ко о О <и < |

ОО о ко о О О Е^ < |

2 о и |

1 о Он о И |

§ S о о И |

ЧО Ох « 05 и 05 е< И |

05 и 05 5 а и |

СП 05 и 05 5 В и |

05 и 05 5 а и |

m м 05 О 05 в и |

СЧ cd м 2 и а И S О m |

S к 00 S cd |

S к о У S cd |

СЧ 2 м cd |

2 cd |

с-1 2 М cd |

00 о £ |

m ^ О £ |

СЧ 2 а |

|

за ^а р о ю х 8 ^ Он со |

к а а® ^3 >v& |

||||||||||||||||||||||||

|

хд х cd % Он 5 cd Он Я Я |

£ Ю Я -ч9 н cd д &о Я S |

ег ю 5, я 9 X cd Он Я cd Он Я Я |

cd Я |

я cd & Я |

cd Ю Я |

Он я |

X Вс! Он Я |

к 3 cd & Я |

X к Я Я |

х к |

cd Я |

р ю я cd & я |

св g |

р ю я cd & я |

X Он я |

к я cd & Я |

cd Ю Я |

я X Он я о X п: |

X Вс! Он я |

-о4 н ^ д &о Я S |

к я cd я |

X ю я о X |

р я cd а я |

хД X cd cd Он Я Я |

cd X Он я |

|

’—1 |

’—1 |

1—1 |

’—1 |

’—1 |

1—1 |

’—1 |

|||||||||||||||||||

|

О |

СЧ |

Ох |

ц~> |

Ох |

Ох |

с-1 |

о |

о |

о |

О |

Ох |

о |

о |

Ох |

Ох |

о |

о |

о |

Ох |

ОО |

2 |

||||

|

1—1 |

1—1 |

1—1 |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

1—1 |

1—1 |

’—1 |

|||||||||||||||

|

I а он- |

он- |

I а о+ |

1 о+ |

,й |

1 3 си- |

В 1 |

1 4 |

со |

1 ,й |

1 о+ |

в 1 ся |

1 си- |

I 4 |

1 ,й |

В 1 ся |

си- |

1 ,й |

со |

1 ,й |

он- |

1 ,й |

||||

|

к cd X Я |

о х о Я 2 |

X я о 3 со я 2 |

X к о 3 со в X я 2 |

X о 3 со X я 2 |

X Я о 3 m 8 X я 2 |

X я о 3 со X я 2 |

чо Ох СЧ X я о 3 со В X я 2 |

Ох СЧ X я о 3 со В X я 2 |

X я о 3 m 8 X я 2 |

X я о 3 со X я 2 |

X я о 3 со в X я 2 |

ОХ 40 X я о 3 m 8 X я 5 |

40 X я о 3 со X я 5 |

ОО X Я о 8 X я 5 |

40 ОО X я о 3 со X я 5 |

X я о 3 со В X я 5 |

cd X я к cd & 5 |

X 3 о о S |

X 3 о о S |

Ох X 3 о о 2 |

X 3 о о S |

ХО О о я Он о cd к |

ОО X я о н я X я к |

и |

и |

|

rH ч « ее н Я я я г я © о |

у с Я Я КО с V о |

S 5§ о ст Рч Н о У ю к ^ 2 о ~ я |

|||||||

|

<0 ” В &« и |

ст Рч к |

СТ ст КО Я |

СТ СТ Ю Я |

У о к о У ст о л к о |

ст к о 'gx |

КО ст ст Рч 5 СТ Рч |

СТ Ю В ст ст я |

СТ Ю В ст & к |

|

|

£ * я я Ь Ч m s |

|||||||||

|

ч я SS 5 |

’—1 |

||||||||

|

5 g $ 1 I3 ” у Я Рч Я |

СЧ |

^ |

о |

СЧ |

о |

о |

ОО |

||

|

Я се се я 2е |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

|||||

|

ст ст О G о я |

СИ- |

о+ |

.я |

.я |

.я |

СИ- |

|||

|

У Я я У ко У о в |

й к У Рч в я ¥ СТ Я о ю о ст и |

я СТ м о к о о и |

S о ст я и |

в У f У СТ Я СТ н я в и |

о В д |

Ох о В д |

3 2 я У я |

3 я ст а я 3 |

|

я се се Я 2е |

'—1 |

’—1 |

'—1 |

’—1 |

||||

|

У « в ^Рч Рч о с |

'—1 |

’—1 |

’—1 |

|||||

|

£ я ко О == |

’—1 |

|||||||

|

3 Рч о а |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

|||||

|

S Е^ ° s 5 о СТ v о |

’—1 |

1—1 |

’—1 |

’—1 |

'—1 |

’—1 |

||

|

В ст s 4 |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

|||||

|

я" у1 Я я СТ Ь |

СхГ X S СхГ X с2 |

С\Г X X cxf |

S X S схр X |

схр X КП Схр X ОО оо^ схр |

й X X й схр |

X Схр X |

X S X й |

й Схр X Схр X |

|

У СТ Я 5 |

3 СЧ )Я Я « о Он М Я ст У я Рч У |

СТ р? |

я ст я я л ст У >< ст о ст У Рч У С |

я ст ст о |

в в |

ст м о ст я Рч |

2 и и |

р ст и и |

|

1। |

СЧ |

чр |

О- |

ОО |

После выхода статьи Ф. Бирбрауера были исследованы и введены в научный оборот комплексы высокого социального ранга: Чернелив-Русский, погр. 265; Одая, погр. 23; Бырлад – Валя-Сякэ, погр. 507 и 543 4 . Они совершены в крупных ямах, в т. ч. с каменной обкладкой стен (Чернелив-Русский, погр. 265), в камере, обшитой деревом (Одая, погр. 23), и сопровождались набором для питья со стеклянным кубком. Мясная пища и стеклянный жетон (?) найдены только в Чернеливе-Русском. В Одае — пара серебряных шпор, в Бырлад – Валя-Сякэ, погр. 543, – одна бронзовая. Портупейные ремни найдены в погр. 507 и 543 могильника Бырлад – Валя-Сякэ, в первом – с роскошной парадной пряжкой. Особое положение занимал покойник из погр. 265 Чернелива-Русского. Его могила располагалась вне основного кладбища. Погребальный инвентарь включал бронзовые наконечники стрел – знаки отличия римской армии ( hasta pura ), медальон из ауре-уса Отацилии Северы (244–249) и три комплекта аксессуаров костюма. Медальон из солида Констанция II (352–355) обнаружен в могиле 507 Бырлад – Валя-Сякэ.

Погребения с оружием (табл. 3). Считается, что оружие, будучи собственностью рода, не попадало в погребальный инвентарь носителей черняховской культуры. Тем не менее оно присутствует в обрядовой группе урновых кремаций и может, по-видимому, использоваться для оценки иерархии воинских погребений по «полноте комплекта» ( Гопкало , 2014. С. 31). Кроме того, оружие сопровождало воинские могилы на некрополях, где присутствовал или доминировал сарматский или аланский этнический компонент (Беленькое, погр. 179; Тыргшор, погр. 444; Холмское, погр. 23), но которые по формальным признакам относится к обсуждаемой обрядовой группе. Кроме упомянутых комплексов, среди ТПС оказалось 21 погребение с оружием: 3 погребения с мечами (Михэ-лэшень, погр. 169; Пьетроаселе, погр. 19–1999; Кринички, погр. 1957–1958/1), 2 с деталями щитов (Ружичанка, погр. 11; Лецкань, погр. 21), 3 с кинжалами (?) (Дрэгенешть-Олт, погр. 9; Михэлэшень, погр. 188, 260), одно с топором (Фын-тынеле-Риц, погр. 8), 3 с наконечниками копий, дротиков (Лецкань, погр. 25; Тыргу-Муреш, погр. IX, XIV), 9 с наконечниками стрел (Горошевцы, погр. 4, 11; Одая, погр. 4; Оселивка, погр. 51; Слобозия-Кишкэрень, погр. 20; Сынтана-де-Муреш, погр. 1, 36; Тыргу-Муреш, погр. XI; Нагорное, погр. 64). Большинство погребений с оружием происходят из западной части ареала, из восточной – погребения с наконечниками стрел. Похоже, на этот вид оружия табу не распространялось ( Гопкало , 2011а. С. 18). Из них 7 погребений были без сосудов-«приношений», 4 относились к первому АСТ, 7 – ко второму АСТ, 2 – к третьему АСТ (Горошевцы, погр. 4; Нагорное, погр. 64) и одно – к подтипу «а» третьего АСТ (Слобозия-Кишкэрень, погр. 20). Погребения, относящиеся ко второму, третьему и подтипу «а» третьего АСТ, сопровождались мясной пищей; Горо-шевцы, погр. 4, – стеклянным кубком и портупейными ремнями; Слобозия-Кишкэрень, погр. 20, – портупейными ремнями с пряжками, одна из которых была серебряной.

Табл. 3. Погребения с оружием

|

КО & О и |

’—1 |

’—1 |

|||||||||||||||||||

|

О 5 Е я « я и * ^а аи о С |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

1—1 |

1—1 |

||||||||||||||||

|

о ” я а 5 to и &« U |

2 и 2 ч я о 2 |

cd X ст ст к |

cd X % СТ ст с |

||||||||||||||||||

|

’—1 |

’—1 |

||||||||||||||||||||

|

S О v о _ о 5 S £ О н Он О < S о V |

с-1 |

с-1 |

СЧ |

с-1 |

с-1 |

с-1 |

с-1 |

го |

го |

cd |

|||||||||||

|

SG |

’—1 |

’—1 |

1—1 |

1—1 |

’—1 |

’—1 |

1—1 |

||||||||||||||

|

ст S Рн о ^ S М |

СТ ао |

к ст X |

ст ао н со я X ст к У ао к 0 |

ст оо н со я X я к У оо к 0 к |

К Я X У оо S |

К Я X |

cd Н Я ст 5 00 СТ |

я X |

ст о о н |

СТ ОО СТ н со к к ст ОО К cd К |

СТ ОО СТ н со к X к ст ОО К cd К |

ст ОО СТ н со к X к ст ОО К cd К |

ст ОО СТ н со к X к ст ОО К cd К |

СТ ОО СТ н со к X к ст ОО К cd К |

ст ОО |

cd Н К н 5 н 00 СТ |

ст л СТ SCd я! СТ Н ст о 2 ст ст §Я ст ст |

ст X ст SCd я! СТ Н ст о 2 ст ст §Я ст ст |

ст X ст SCd я! СТ Н ст о 2 ст ст §Я ст ст |

СТ ОО & со ст X ст ст ст ОО СТ S cd СТ |

ст ОО Н О ст X ст ст ст 00 ст S cd СТ |

|

V 5 |

Ох Ох Ох Ох с-1 ао СТ ао о cd н ао X с |

о н ст О х В ао СТ ао m Он ^ |

а f ? cd н я В и |

3 м оо 3 о |

Ох ЧО X Я оо В m СТ СП X Я 2 |

ОО ОО ст к оо СП ст СП X Я 2 |

ст X ст 00 |

S СЧ ст к ОО В СП ст СП X Я 2 |

о ст я ст 00 ст 00 Я ст н к ст е |

S ч О |

X ст к ст ОО со о |

СТ СТ ОО О СТ £ |

3 00 О К СТ О cd к |

О к 00 СТ X ¥ ст S о ю о ст и |

ОО Ох Ох S X ст к к ст ^ |

X cd СТ СТ ^ СТ |

у а 00 f ст еЗ |

> а 00 f ст еЗ |

X ст X 00 |

40 а 00 f 00 cd СТ cd Н СТ 3 и |

ни cd И |

|

с-1 |

40 |

О- |

ОО |

Ох |

о |

’—1 |

с-1 |

m |

Ст- |

1Г> |

40 |

г- |

ОО |

Ох |

9 |

СЧ |

Учитывая, что в богатых погребениях найдены преимущественно наконечники стрел, которые, скорее всего, к боевому оружию не относились, а поэтому рассматривать их в качестве воинских, вероятно, не вполне корректно, следует отметить в целом невысокий социальный статус воинских погребений.

Оценка социологической информативности признаков погребального инвентаря

Проведенное исследование позволило проверить некоторые предположения, высказанные ранее относительно социологической информативности признаков погребального инвентаря ( Кравченко , 1987. С. 211, 212). Установлено, например, что признаки вида А: «сосуды-«приношения»» и «мясная пища» – находятся в устойчивой взаимосвязи и отражают «отчуждаемую долю общественных материальных благ, регулируемую представителями общины» (Там же). Как и предполагалось, это самостоятельный социологический показатель.

Отсутствие этих признаков в обрядовой группе ингумаций, ориентированных на запад, означает отказ от части погребального ритуала, связанной с общественным вкладом. Это правило не распространяется на стеклянные кубки. Логично предположить, что стеклянные кубки относились не к разряду «приношений», а к разряду личных вещей, как, например, аксессуары костюма. Они могли приобретаться (получаться в дар) еще при жизни и принадлежать на правах личного имущества, причем не за личные заслуги, а, скорее всего, по праву рождения, по принадлежности к знатному роду, учитывая находки стеклянных кубков в погребениях детей в возрасте infantilis I (Михэлэшень, погр. 317; Сын-тана-де-Муреш, погр. 27; Тыргшор, погр. 195) и infantilis II (Бырлад – Валя-Сякэ, погр. 541, и Михэлэшень, погр. 123) подтипа «а» третьего АСТ с серебряными аксессуарами костюма (табл. 1).

Анализ приношений мясной пищи показал, что чаще в качестве заупокойной трапезы в могилы клали мясо мелкого рогатого скота (овцы, козы), курятину, куриные и гусиные яйца, свинину, реже говядину.

Аксессуары костюма обнаружены в 53 % ТПС, а предметы гигиены в 23 % погребений. Однако в это число вошли как погребения с полным комплектом аксессуаров костюма, так и с одной вещью. Утверждение о том, что аксессуары костюма, являющиеся «личной собственностью погребенного… не столь непосредственно отражали его общественный статус» ( Кравченко , 1987. С.212), на мой взгляд, дискуссионно.

Предметы домашнего производства сопровождали 17,4 % могил. Их доля возрастает в зависимости от количества «приношений». Нередки случаи, когда в погребение клали два или более комплектов таких вещей, например пряслиц. Погребения «прях» известны в черняховском ареале (Ружичанка, погр. 19; Бережанка, погр. 5; Данчены, погр. 371; Михэлэшень, погр. 149; Романковцы, погр. 8). В инвентаре данченской могилы, кроме трех прясел, найдена серебряная посоховидная булавка и костяное веретено. Доля погребений с двумя пряслами имеет максимальное значение в третьем АСТ. Наличие нескольких комплектов аксессуаров костюма, удвоение или утроение стандартного набора предметов домашнего производства, скорее всего, является самостоятельным социологическим показателем.

Следует отметить, что широкое распространение ритуала вторичного захоронения в погребальном обряде культуры Черняхов – Сынтана-де-Муреш часто не позволяет правильно определить функцию стеклянного кубка: «приношения» или тризны.

Интерпретация выделенных групп. Выводы

Анализ количественных характеристик погребального инвентаря позволил провести дифференциацию среди ТПС. Наибеднейшему слою населения принадлежали погребения без инвентаря. Можно предположить, что это были пленники, рабы или неимущие свободные люди.

Погребения «без сосудов-“приношений”» требуют специального обсуждения, т. к. часть из них содержала в качестве приношения мясную пищу, большинство сопровождались аксессуарами костюма, в том числе серебряными, и другими категориями инвентаря.

Отсутствие сопровождающего керамического набора заставляет думать о погребенных как о людях, на которых по каким-то причинам не распространялись принятые нормы. Возможно, введение хронологических показателей позволит прояснить этот вопрос.

Погребения первого и второго АСТ представляют, вероятно, слой рядовых общинников малого и среднего достатка. К нему примыкают и воинские погребения.

Погребения третьего и подтипа «а» третьего АСТ – это могилы наиболее состоятельных общинников, которые составляли 12% населения за весь период существования культуры, т. е. примерно за двести лет. Богатейшие из них, выделяемые Ф. Бирбрауэром в категорию IIа, сопровождались серебряными аксессуарами костюма и принадлежали, очевидно, представителям общинной элиты.

Особо следует отметить женские погребения – Данчены, погр. 371; Изво-аре, погр. VIII, и детское – Михэлэшень, погр. 123, которые сопровождались неординарными предметами: позолоченными застежками редкой модификации, набором височных колец, прядильным набором, который включал серебряную посоховидную булавку (Данчены); обильными «приношениями», включающими амфоры и стеклянный кубок, гигиеническим набором (Извоаре); обильными «приношениями», стеклянным кубком, набором стеклянных медальонов (Михэ-лэшень).

И наконец, погребения категории Ib, по Ф. Бирбрауеру, принадлежали, очевидно, племенным предводителям разных периодов. Согласно относительной хронологии черняховской культуры по Е. Л. Гороховскому (Гороховский, 1988), Чернелив-Русский, погр. 265, относится к «ружичанской» (230–270 гг.); Руд-ка к «бережанской» (270–330 гг.); Переяслав-Хмельницкий, погр. 5 и Одая, погр. 23 к «косановской» (330–380 гг.); Гавриловка, погр. 5 и Бырлад–Валя-Сякэ, погр. 507 к «журавской» (375/380–420/430 гг.) фазам. Их градации во властной иерархии можно будет обсуждать позднее, сейчас на основании простого сравнения можно говорить о сходстве пар погребений: Чернелив-Русский, погр. 265, и Бырлад – Валя-Сякэ, погр. 507; Рудка и Одая, погр. 23.

Согласно Х. Вольфраму, письменная традиция дает основание предполагать, что у готов верховная власть передавалась по наследству, но руководящую роль осуществляли «старейшие», обладавшие богатством, мудростью, знатностью, – носители племенных традиций. Причем «знать не представляла собой однородную, замкнутую верхушечную группу, тем более сословие». Античные авторы различали «королей и предводителей». Тон задавала «королевская» семья, но без признаков монархической власти. При этом существовали «многообразные градации» групп знати ( Вольфрам , 2003. С. 142, 143). Как это отражалось в погребальном обряде, еще предстоит выяснить.

Список литературы Шкальная стратификация носителей культуры Черняхов - Сынтана-де-Муреш

- Вольфрам Х., 2003. Готы. СПб.: Ювента. 653 с.

- Герета I., 2013. Чернелево-Руський могильник. київ; тернопiль: терно-граф. 284 c. (OIUM; 3.)

- Гопкало О. В., 2011а. к вопросу о социальном статусе погребенных с оружием, снаряжением всадника, конской упряжью в ареале черняховской культуры//доистория восточной Европы позднеримского времени -начала эпохи Великого переселения народов (материалы полевых семинаров у с. Войтенки 2009, 2010 гг.)/Отв. ред. К. В. Мызгин. Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина. С. 15-21.

- Гопкало О. В., 20116. Мужской и женский черняховский костюм (по данным погребений с антропологическими определениями)//Stratum plus. № 4: Европейская Сарматия и Херсонес. C. 179-207.

- Гопкало О. В., 2011в. Относительная хронология мужских погребений черняховской культуры. К постановке проблемы//Черняхiвська культура: матерiали дослiджень. Київ; Луцьк: IА НАН України, Iн-т iсторичної освiти НПУ iм. М. П. Драгоманова. C. 66-96. (OIUM; 1.)

- Гопкало О. В., 2014. Аксессуары костюма как показатель социальной стратификации (на основе погребений черняховской культуры)//Черняхiвська культура: пам’ятi В. П. Петрова. Київ: IА НАН України, Iн-т iсторичної освiти НПУ iм. М. П. Драгоманова. С. 23-33. (OIUM; 4.)

- Гопкало О. В., 2015. Стеклянные изделия в ареале культуры Сынтана-де-Муреш/Черняхов (социологический аспект)//Стекло Восточной Европы с древности до начала XX в. СПб.: Нестор-История. С. 65-81.

- Гороховский Е. Л., 1988. Хронология черняховских могильников Лесостепной Украины//Труды V Международного конгресса археологов-славистов/Отв. ред. В. Д. Баран. К.: Наукова думка. С. 34-46.

- Кравченко Н. М., 1987. О методике социологического анализа погребального обряда черняховской культуры//Исследования социально-исторических проблем в археологии/Отв. ред. В. Ф. Генинг. К.: Наукова думка. С. 209-227.

- Куштан Д. П., Петраускас О. В., 2011. Могильник черняхiвської культури Черкаси-центр (за матерiалами розкопок 2000-2003 рр.)//Черняхiвська культура: матерiали дослiджень. Київ; Луцьк: IА НАН України, Iн-т iсторичної освiти НПУ iм. М. П. Драгоманова. C. 178-230. (OIUM; 1.)

- Магомедов Б., 2001. Черняховская культура. Проблема этноса. Люблин: Изд-во университета Марии Кюри-Склодовской. 290 с.

- Петраускас О. В., 2002. Типи археологiчних трупоспалень черняхiвської культури (територiя поширення, етнокультурнi особливостi та хронологiя)//Археологiя. № 3. С. 40-65.

- Петраускас О. В., 2003. Про один iз можливих рiзновидiв трупоспалення на могильниках черняхiвської культури//Старожитностi I тисячолiття нашої ери на територiї України/Вiд. ред. В. Д. Баран. Київ: Iнститут археологiї НАН України. С. 114-121.

- Петраускас О. В., 2009. Час появи та деякi особливостi розвитку трупопокладень iз захiдною орiєнтацiєю в черняхiвськiй культурi (за даними могильникiв України)//Ostrogothika/Отв. ред. К. В. Мызгин. Харьков: тимченко А. Н. С. 186-215.

- Петраускас О. В., 2014. Разрушенные погребения на могильниках черняховской культуры Поднепровья: анализ археологической структуры//Вiд венедiв до Русi/Вiд. ред. Г Ю. Iвакiн. Київ: Iнститут археологiї НАН України. С. 125-152.

- Петраускас О. В., Шишкин Р. Г., 2013. Могильник и поселение черняховской культуры у с. Великая Бугаевка (археологический источник). Киев: ИА НАН Украины, ИИО НПУ им. М. П. Драгоманова. 450 с. (OIUM; 2.)

- Пустовалов С. Ж., 2005. Соцiальний лад катакомбного суспiльства Пiвнiчного Причорномор'я. Київ: Шлях. 411 с.

- Рудич Т. О., 2003. Антропологiчний склад населення черняхiвської культури Пiвнiчного Причорномор’я//Археологiя. № 4. С. 19-32.

- Рудич Т. О., 2004. Антропологiчний склад населення черняхiвської культури Захiдної України//Археологiя. № 3. С. 37-48.

- Рудич Т. А., 2006. Сарматы в составе черняховской культуры (по материалам антропологии)//Готы и Рим/Гл. ред. Р. В. Терпиловский. К.: Стилос. С. 73-86.

- Рудич Т. О., 2007. Населення черняхiвської культури України. Можливостi етнiчних реконструкцiй на матерiалах антропологiї//збiрник наукових праць науково-дослiдного iнституту українознавства. т. XV. C. 133-148.

- Ярцев С. В., 2014. К проблеме появления черняховских погребений с западной ориентацией//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер.: История. Политология. Экономика. Информатика. № 1 (172). Вып. 29. С. 28-35.

- Almgren O, 1897. Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen. Stockholm: Druck von I. Haeggström. 243 S.

- Bierbrauer V., 1989. Ostgermanische Оberschichtgräber der römischen Kaiserzeit und des frühen Mittelalters//AB. T. VIII. S. 38-106. (Peregrinatio Gothica. II.)

- Ravn M., 2003. Death Ritual and Germanic Social Structure (c. AD 200-600). Oxford: BAR. 151 p. (BAR International Series; 1164.)

- Schuster J., 2014. Dobór i układ darów w inhumacyjnych grobach książęcych z pierwszej połowy I tysiąclecia po Chr. w Północnej i Środkowej Europie//Wiadomości Archeologiczne. T. LXV S. 5-44.