Школа спорта как сфера воспитания личностных качеств в процессе непрерывного физкультурного образования

Автор: Пружинин Константин Николаевич

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Статья в выпуске: 13, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается включение человека в спортивную деятельность.

Физическое совершенствование, мотивы спортивной деятельности, роль спортивных достижений, личностные качества, статус личности

Короткий адрес: https://sciup.org/148180758

IDR: 148180758 | УДК: 378.016:738

Текст научной статьи Школа спорта как сфера воспитания личностных качеств в процессе непрерывного физкультурного образования

Становление человека как личности невозможно без самоактивности, т.е. активной деятельности, в процессе которой выявляются, формируются и развиваются его личностные качества. Сфера физической культуры и спорта в определенном отношении предоставляет особенно благоприятные условия для проявления жизненной активности. Сама природа средств физического воспитания, необходимость регулярного преодоления трудностей в процессе физического совершенствования, стимулирующая роль спортивных состязаний и достижений – все это и многое другое требуют возрастающих проявлений активности личности и тем самым способствуют ее развитию.

Спорт не без основания считают «школой воли», «школой эмоций», «школой характера». В сфере спортивной деятельности раскрываются многие черты нравственного статуса личности, т.к. в обыденных ситуациях повседневной жизни не так часто приходится сталкиваться со столь высокими запросами к проявлению волевых качеств и саморегуляции, какие предъявляют спортивные состязания и спортивная деятельность в целом.

Можно сказать, что ведущим фактором становления и развития специализированных восприятий в спорте являются личностные качества спортсмена. В терминах сила, быстрота, точность, выносливость и понятиях сила, подвижность, аккуратность и стойкость характера заключены далеко не простые аналогии. Проявление свойств характера не только на тренировках и соревнованиях, но и в повседневной жизни приводит к существенным системным изменениям в психике спортсменов.

По утверждению Р. А. Пилояна, использование различных средств воздействия на человека в области физической культуры и спорта выходит далеко за рамки телесности. В связи с этим ее стоит называть «отраслью культуры тела и духа», понимая под духом эмоции, воображение, эстетику, мотивацию, волю, интеллект и нравственность как психические процессы, свойства и способности [4].

По мнению ряда исследователей (Л.И. Лубы-шева, Э. Майнберг, О. Grupe и др.) [3], для спортсмена спорт является школой воспитания характера, школой честной игры, эмоций, физического и духовного совершенствования, представляя собой своеобразный «полигон», на котором, помимо двигательных, формируются такие качества, как упорство, решительность, чувство коллективизма и солидарности, умение адаптироваться к существующим обстоятельствам, что в конечном счете способствует обогащению жизненного опыта.

Однако спорт не всегда дает только положительный воспитательный эффект, реальное воспитательное значение спорта в решающей мере зависит от того, кто и как его использует, а более всего от конкретной системы социальновоспитательных отношений, складывающихся в сфере спорта и в связи с ним. Те же самые свойства спорта, благодаря которым в определенных ситуациях он оказывается эффективным средством воспитания положительных качеств личности, могут способствовать формированию и развитию негативных личностных качеств.

Исследовательская проблема, вытекающая из изложенного выше, сформирована следующим образом: спортивная деятельность характеризуется направленностью на формирование и развитие универсальных свойств личности и качеств, которые являются ключевыми в спорте и востребованы во многих других видах деятельности человека.

В исследовании приняли участие выпускники физкультурно-спортивных учебных заведений Иркутской области. На разных этапах его в период 2007-2011 гг. было охвачено 487 человек. В основном исследовании приняли участие 136 выпускника указанных учебных заведений, из них 65 человек имеют спортивный разряд, 34 – кандидаты в мастера спорта, 34 присвоено звание «мастер спорта» и 3 – звание «мастер спорта международного класса». Высшее образование имеют 59%, среднее специальное – 41%. Средний возраст респондентов составляет 35,8 лет.

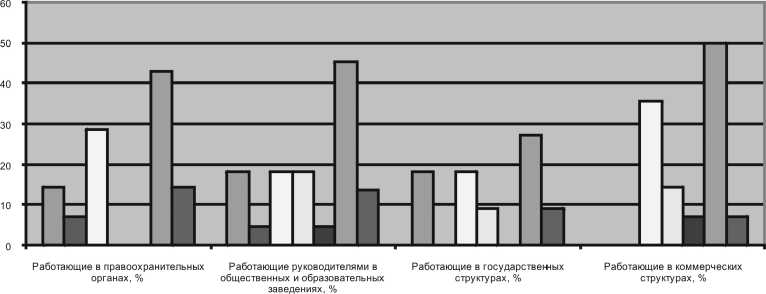

Все респонденты были разделены на следующие группы: работающие в правоохранительных органах (23%), государственных (18%) и коммерческих (23%) структурах; руководящие работники общественных и образовательных заведений (36%). Эти группы определились как основные направления в ходе обработки данных о респондентах.

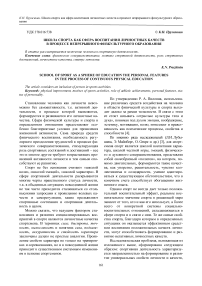

Обратимся к ответам респондентов о том, какие качества личности были воспитаны у них в результате спортивной деятельности. Следует отметить, что по всей совокупности опрошенных сложилась следующая тенденция (рис. 1).

Рис. 1. Качества личности, воспитанные в процессе спортивной деятельности, в %

Наряду с такими качествами, как целеустремленность, дисциплинированность (47,5%), самостоятельность (45,9%), дружелюбие (39,3%), терпеливость (34,3%), решительность (32,8%), настойчивость (31,1%), у спортсменов обнаруживаются и отрицательные черты, появившиеся в процессе занятий спортом, причем практически весь состав этих качеств с максимальными показателями относительно других групп выражен в группе работающих в правоохранительных органах. Так, в данной группе респондентов жестокость присуща 17,1%, беспощадность – 14,3%, нетерпимость – 21,4% самоуверенность – 28,6% и неумение проигрывать – 21,4%. Такое качество, как «дружелюбие», в этой группе не выделил никто – 0,0%. Очевидно, это обусловлено тем, что все респонденты этой группы занимались индивидуальными видами спорта (классической борьбой, рукопашным бо- ем, плаванием), в то время как успехи «командных» видов спорта напрямую зависят от достигнутого уровня взаимодействия спортсменов, взаимопонимания, сыгранности, взаимовыручки, взаимной ответственности.

Если для победы в лыжной гонке достаточно проявить индивидуальное мастерство, то для победы в большинстве спортивных игр или состязаний в экипажах этих факторов может оказаться недостаточно, поскольку в них необходимо владение приемами совместных действий. Оптимальные межличностные отношения, в которых особую роль играет взаимная требовательность, взаимное уважение, способность преодолевать конфликтные ситуации, умение в необходимый момент предстать перед соперником единым сплоченным коллективом, являются предметом особой заботы тренеров и спортсменов.

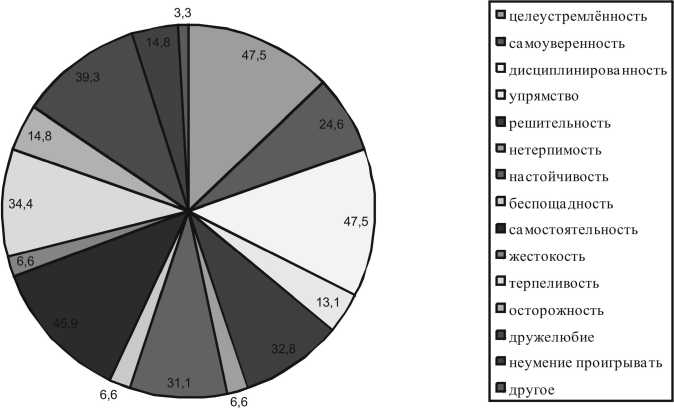

Рис. 2. Ответы на вопрос «Ставили ли Вы перед собой цели в спорте?»

В группе руководителей общественных и образовательных заведений 45,5% составляют респонденты «командных» видов спорта (волейболисты, баскетболисты, футболисты). Для данной группы характерны высокие показатели (относительно других групп) по таким качествам, как «целеустремленность» и «самостоятельность». Спортивная деятельность предъявляет высочайшие требования к развитию внимания, памяти, речи, мышления, воображения и располагает большими возможностями для их совершенствования, так же как и личностных качеств спортсмена. Очевидно, что не всегда эти качества возникают сами по себе, но в данной группе они, вероятно, возникли в результате положительной направленности спортивной деятельности.

В группе респондентов, работающих в государственных структурах, шесть показателей занимают ведущие места относительно других групп: «целеустремленность», «решительность», «настойчивость», «терпеливость», «осторожность», «дружелюбие». Первые три качества относятся к волевым характеристикам личности, и, возможно, именно они помогли бывшим спортсменам занять руководящие посты, последние же три качества, по-видимому, вырабатывают определенную «гибкость» в профессиональных и межличностных отношениях. Следует отметить, что в данную группу вошли респонденты, занимавшиеся такими видами спорта, как легкая атлетика, гимнастика, лыжные гонки и велоспорт.

Рассмотрим группу респондентов, работающих в коммерческих структурах. В этой группе выявлены самые низкие показатели (относительно других групп) по таким качествам, как

«целеустремленность», «самоуверенность», «дисциплинированность», «решительность», «нетерпимость», «жестокость», самый высокий показатель здесь – «упрямство». Очевидно, это связано с тем, что данная группа объединила представителей самых разных видов спорта (стрельба, гребля, спортивное ориентирование, борьба, лыжи, плавание, хоккей, футбол, гимнастика, легкая атлетика).

По мнению Дж. Кретти, у игроков командных видов спорта, так же как и индивидуальных, имеется потребность в достижении, перед ними ставятся цели, которые в результате их достижения, превышения или невыполнения формируют уровень притязаний.

Уровень притязаний – одна из важнейших характеристик личности, определяющая относительно устойчивый уровень надежды на успех в деятельности. Уровень притязаний характеризует степень надежды на успех, трудность или легкость задач, выбираемых личностью для самостоятельного решения, влияние успеха или неудачи на последующую активность в достижении цели, желаемый уровень самооценки (высокой, адекватной или заниженной). При этом не всегда для надежды на успех есть реальные предпосылки, или, напротив, низкий уровень притязаний сопряжен со слабой уверенностью в успехе, несмотря на реальный шанс победы. Оптимальным для спорта следует признать слегка завышенный уровень притязаний – на грани адекватного и высокого [2]. Иными словами, степень успеха или неудачи обычно выявляется при сравнении поставленных целей с достигнутыми результатами.

Для выявления уровня притязаний респондентам был задан вопрос «Ставили ли Вы перед собой цели в спорте?». По всей совокупности опрошенных 91,8% ответили утвердительно, примерно такая же картина наблюдается и в других группах (рис. 2).

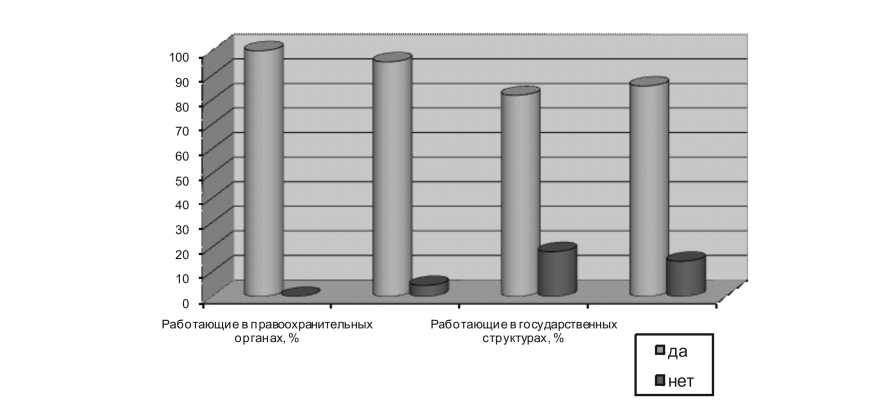

Рис. 3. Ответы на вопрос «Удалось ли Вам осуществить поставленные цели?»

□ Стать олимпийскимчемпионом ПЧемпионом мира О Чемпионом страны

□ Чемпионом области или республики ■Чемпионом города О Получить звание мастера спорта

□ Выполнить норматив КМС

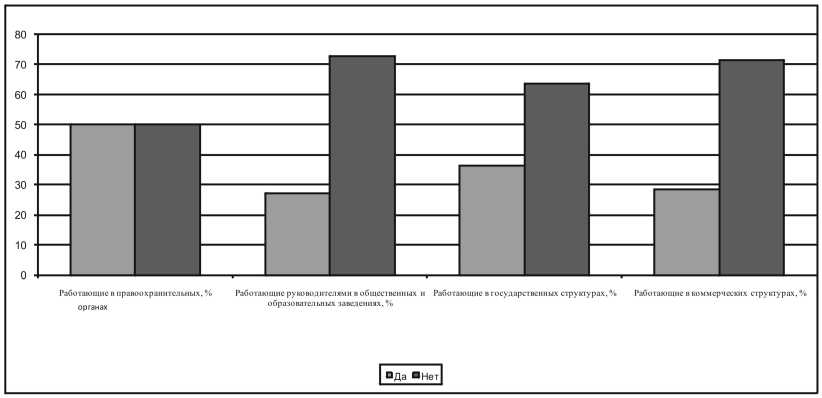

Рис. 4. Ответы на вопрос «Какие цели Вы ставили в спорте?»

Из приведенных данных видно, что наибольший процент неосуществленных целей – в группах руководителей общественных и образовательных заведений (72,7%), а также у работников коммерческих структур (71,4%), успешнее всех удалось реализовать поставленные цели работающим в правоохранительных органах (50%) (рис. 3).

Однако если рассматривать, какие цели ставили перед собой респонденты, то окажется, что группа работников коммерческих структур отличается от остальных тем, что такой показатель, как «стать олимпийским чемпионом», занял в ней последнее место (0,0%), тогда как в

других группах он занимает второе-третье ранговые места (рис. 4).

На первое место с явным преимуществом во всех группах вышел показатель «получить звание мастера спорта». Можно предположить, что для большинства респондентов данная цель была самой реальной и доступной.

Без сформированной психологической готовности к профессиональной или другой деятельности, без определенного уровня развития важных личностных качеств творческая, активная личность невозможна [6]. Поэтому, по мнению Е.В. Утишевой, «для современного постсоциалистического общества, поощряющего лич- 164

ную конкурентоспособность, спортивная деятельность может стать моделью, поскольку одна из характерных черт спорта – борьба за первенство, за исключительное право считаться лучшим, быть лидером. Спорт становится одним из действенных средств социализации личности. Такие качества и черты личности, как высокая личная активность, способность к систематической упорядоченной деятельности, способность к мобилизации, инициативность, при необходимости аскеза и другие, необходимые в спортивной деятельности, в современном обществе способствуют формированию современного типа личности» [6].

Спортивная деятельность характеризуется направленностью на формирование и развитие универсальных свойств личности и качеств, которые, являясь ключевыми в спорте, ценятся и во многих других видах деятельности человека. Сюда можно отнести: подготовленность к длительному тренировочному процессу, социальнопсихологическую подготовленность, волевую подготовку, соревновательный опыт, способность к самовоспитанию.

Хотя невозможно отрицать, что спорт может быть источником насилия, однако примеров его позитивного влияния, как свидетельствует опыт международного спортивного содружества, намного больше [7]. Действительно, нередки случаи, когда побудительной силой занятий спортом выступают асоциальные мотивы (повышение авторитета среди подростков за счет превосходящей физической силы) либо внешняя атрибутика (красивая фигура, яркая спортивная форма, «модность» вида спорта и т.п.). Однако спортивная деятельность предоставляет огромные возможности для формирования нравственных принципов, и первоначально достаточно низкие мотивы занятий спортом в дальнейшем способны трансформироваться в более содержательные и социально значимые.

Задача специалистов заключается не только в том, чтобы помочь выработать спортивномоторные навыки, но и в том, чтобы обеспечить усвоение навыков социальных, позволяющих преобразовать первоначально социально низкую мотивацию в более значимую, в осознанное, осмысленное стремление к гармоническому совершенству, выраженному в единстве тела, воли и разума, то есть специалист должен стремиться к воспитанию человека как активного участника общественного прогресса.