Школьное медиапространство как средство формирования социально активной личности

Автор: Булатова Н.В., Алексеевская А.Ю.

Журнал: Педагогическая перспектива @pedagogical-perspective

Статья в выпуске: 1 (17), 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема формирования социально активной личности средствами школьного медиапространства. Социальная активность трактуется как вид деятельности, направленный на осознанное взаимодействие с социальной средой и характеризующий человека с позиций ценности его для социума и других людей. Представлена авторская модель формирования социально активной личности средствами медиапространства, которая построена на деятельностном, личностном, комплексном подходах, включает кумулятивный, содержательный, практический и методический компоненты. Модель обладает свойствами интегративности, коммуникативности, комплексности и требует учёта принципов междисциплинарности, активности, комфортности. Наиболее эффективно модель реализуется при обеспечении следующих условий: ориентация обучающихся в социально-познавательных ценностях профессиональной деятельности, актуализация личностной системы ценностей обучающихся в процессе педагогического взаимодействия, формирование и поддержка положительной самооценки обучающихся, их уверенности в собственных возможностях и способностях.

Медиасреда, школьное медиапространство, школьный медиацентр, социально активная личность

Короткий адрес: https://sciup.org/14131660

IDR: 14131660 | УДК: 37.018.2 | DOI: 10.55523/27822559_2025_1(17)_18

Текст научной статьи Школьное медиапространство как средство формирования социально активной личности

(17)_18

С каждым годом медиасфера играет всё большую роль в жизни человека: она не только несёт определённую информацию, развлекает, но и формирует мироощущение человека, задаёт стереотипы его поведения. Особенно большое влияние она оказывает на формирование личности детей и подростков.

Противоречия между возрастающей потребностью обучающихся выделяться при помощи различных медиаинструментов и недостаточной осведомлённостью о принципах их работы, а также неумение грамотно формулировать свои мысли и идеи, ведут к тому, что всё больше людей создают некачественный контент, противоречащий нормам этики и морали. Вследствие этого воспитательный процесс из контролируемого переходит в неконтролируемый, либо контролируемый сомнительными людьми, которые получают доступ к детскому и подростковому сознанию через соцсети, мессенджеры и т.д. В результате происходит подмена гуманных ценностей, а вместо созидания на первое место выходит потребление. На решение данной проблемы нацеливает Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [1].

Сегодня важно научить детей и подростков грамотно использовать возможности современной медиасферы. Одним из эффективных инструментов решения данной проблемы является создание школьного медиапространства.

Отличительной особенностью современного образования является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности школьника, и медиаобразование выступает здесь как особая педагогическая система, позволяющая использовать современные методики и технологии на основе формирования критического мышления и собственного мировоззрения, которое происходит под влиянием информационных потоков. При этом важно учитывать, что если раньше они концентрировались внутри школы, от педагогов к ученикам, то сегодня крайне значимым становится внешнее информационное влияние на деятельность образовательной организации. Кроме того, медиа для школы – это возможность представления своего опыта, создание блогосферы и сообщества из числа родителей, учеников, коллег, которым интересно в режиме реального времени наблюдать за развитием школы. Безусловно, это влияет и на репутацию школы в информационном пространстве.

Современные дети могут одновременно выполнять несколько разных операций: слушать музыку, разговаривать, пользоваться Интернетом, редактировать фотографии, выполнять домашние задания. Они не боятся виртуального мира, для них это такая же привычная и понятная среда, как и реальный мир. Отлучить детей от Интернета, заставить отказаться от виртуального мира в пользу реального в полном объёме уже невозможно, поэтому крайне важно наполнить виртуальное пространство полезным и позитивным контентом, сформированным, в том числе, самими обучающимися.

Активное участие в деятельности школьного медиацентра способствует формированию социально активной, творческой личности, что является одним из приоритетов «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [2]. Подростки создают и администрируют официальные школьные и молодёжные видеоканалы, группы в социальных сетях, ответственно наполняют их интересным, значимым и развивающим контентом. Участвуя в работе школьного медиацентра, они проходят социальные испытания, самореализуются в позитивной и важной медиадеятельности, формируя при этом положительный имидж своей образовательной организации, свои взгляды, убеждения и ценностные ориентиры.

Медиацентр является одним из способов организации внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. Деятельность школьного медиацентра предоставляет новые возможности для самореализации школьников, позволяет выявить, поддержать и помочь одарённым детям. Создаются условия для успешной социализации подрастающего поколения, формирования социальной мобильности, повышения профессионального и личностного успеха, порождающего веру в себя и будущее своей страны. Именно это требует Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [3].

Таким образом, открытое медиапространство школы является сегодня одним из эффективных средств формирования социально активной личности.

Понятие социальной активности личности изучается современными учёными в различных направлениях: общие вопросы исследуются Л.В. Килимо-вой [4], Т.К. Мухиной [5], Е.Н. Сердюк [6], Р.М. Шамионовым [7] и др.; социальная активность как фактор или условие развития и социализации личности изучаются Е.Н. Белогуровой [8], О.Ф. Джиоевой [9], О.В. Коноваловой и Л.В. Караевой [10] и др. Влиянию медиацентра на образ и имидж образовательной организации посвящены работы М.В. Кузьминой [11], М.В. Чал-киной [12] и др. Вопросы социализации школьников рассматриваются Ю.Г. Ба- лавневой, О.В. Матиец [13], Д.А. Долгополовой [14], А.В. Коротун [15], Б.У. Пардаевым [16], Н.О. Яковлевой и Е.В. Яковлевым [17] и др.

В рамках своего исследования мы трактуем социальную активность как вид деятельности, направленный на осознанное взаимодействие с социальной средой и характеризующий человека с позиций ценности его для социума и других людей. Особенность социальной активности личности заключается в том, что она является целостным процессом, оказывающим прямое влияние на изменение окружающих социальных условий, требующим осознанности и критичности в оценке происходящих событий.

Социально активная личность в медиапространстве – это человек, который активно участвует в жизни общества и стремится к улучшению его качества. Такая личность проявляет интерес и заботу о жизни других, участвует в различных социальных и культурных мероприятиях, а также добровольно оказывает помощь нуждающимся и старается привлечь внимание к различным социальным проблемам. Именно поэтому социальную активность мы относим к одному из системообразующих факторов личности, который характеризует человека с позиции ценности его для социума и других людей. Социальную активность личности в медиапространстве определяет:

-

– активность в социальных процессах;

-

– стремление к изменениям окружающих социальных условий;

-

– интерес и забота о жизни других людей;

-

– участие в социальных и культурных мероприятиях;

-

– добровольная помощь нуждающимся;

-

– привлечение внимания к социальным проблемам;

-

– высокая общественная активность;

-

– наличие жизненного опыта;

-

– умение работать в команде;

-

– лидерские качества;

-

– ответственность;

-

– креативность и предприимчивость;

-

– активное участие в общественной жизни;

-

– осознанность и критичность в оценке происходящих событий.

Медиапространство является инструментом, который формирует со- циально активную личность, так как обеспечивает доступ к информации, образованию, культурным ценностям и контактам с другими людьми. Это позволяет человеку развиваться, расширять кругозор, формировать своё мнение и влиять на общество.

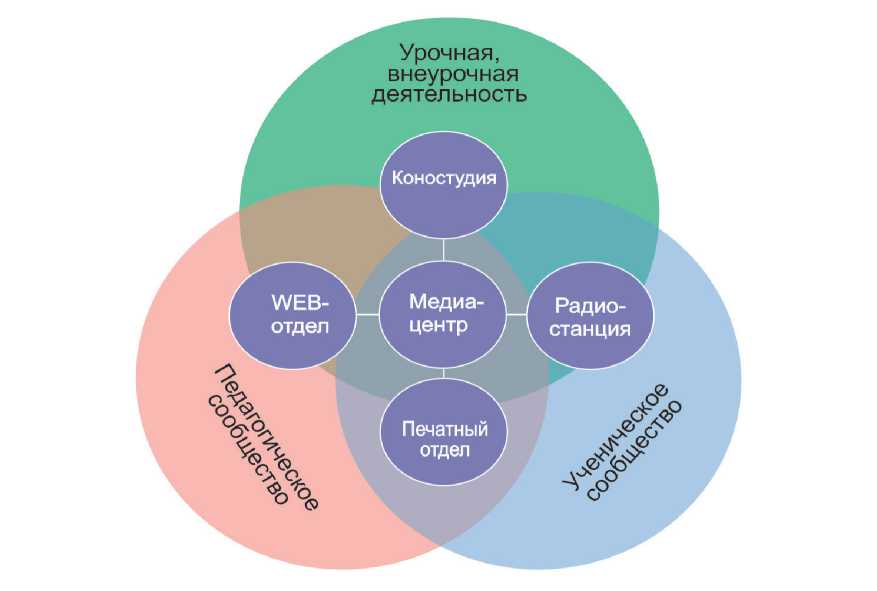

Охарактеризуем подробнее особенности медиапространства в современной школе (рис. 1).

Рисунок 1. Структура школьного медиапространства

Прежде всего отметим, что медиасреда – это то, что нас окружает повседневно. Это совокупность условий, в которых функционирует медиакультура, т.е. сфера, которая через посредничество массовых коммуникаций (печать, радио, ТВ, видео, кино, компьютерные каналы, Интернет и др.) связывает человека с окружающим миром, информирует, развлекает, пропагандирует те или иные нравственно-эстетические ценности, оказывает идеологическое, экономическое или организационное воздействие на оценки, мнения и поведение людей, т.е. влияет на общественное сознание.

В этом контексте медиа являются инструментом становления социального опыта школьников, формируемого в процессе изучения истории, структуры и теории СМИ, а также овладения умениями самостоятельного отбора и критического анализа информации, поступающей по различным каналам и самостоятельного создания сообщений с использованием различных знаковых систем и информационных технологий.

Реализация оптимальной модели школьного медиапространства способствует интеграции учебной и внеурочной деятельности, выходу на новый уровень профориентационной работы

– созданию медиакласса. Медиасобытия (конкурсы, акции, опросы, конференции и т.п.), организованные на площадках школьного медиапространства, позволяют включить максимальное количество участников в социально активную деятельность. Школьная жизнь становится более яркой и насыщенной.

Школьный медиацентр, представляющий собой команду единомышленников, является частью медиаобра-зовательной среды образовательной организации, синтезирующей традиционную информационно-библиотечную систему с современной мультимедийной, в том числе включающей возможности по разработке авторского медиаконтента.

Работа школьного медиацентра – это новый этап развития информационно-образовательного пространства школы, возможность применить современные образовательные технологии. Медиацентр является отдельным структурным подразделением школы, в его состав входят мобильный компьютерный класс, медиатека, информационно-библиотечный центр, центр детских инициатив, издательский центр, радио-, медиа- и телестудия. Указанные характеристики позволяют ему стать действенным механизмом формирования обучающегося как социально активной личности.

Являясь неотъемлемой частью образовательной среды, школьный медиацентр выполняет ряд социально значимых функций, которые способствуют повышению качества развития и воспитания обучающихся.

-

1. Информационная функция. Школьный медиацентр, применяя разные методы сбора материала и формы его подачи, рассказывает о людях, событиях, фактах, формирует любовь к Родине, гордость за свою школу, стремление к достижению успеха и далее. Представляя аналитическую, событийную, образную информацию, он фокусирует внимание на определённых со-

- бытиях, а объединяя разные поколения участников образовательного процесса для обмена информацией, даёт возможность распространять не только сведения, но и отношение к ним, взгляд на них в свете норм и ценностей российского общества в целом.

-

2. Образовательная функция. Посредством конкурсов, игр, викторин, размещения познавательной информации, медиацентр побуждает обучающихся к самосовершенствованию, получению дополнительных знаний, помогает в познании законов построения информации, её функционирования и интерпретации, развитию логического мышления. Также ресурсы медиацентра позволяют обучающимся и педагогам подготавливать материалы для участия в конкурсах и мероприятиях различного уровня.

-

3. Социально-ориентирующа функция. Данная функция выражается в формировании активной социальной позиции школьников, вовлечении ребят и взрослых в процесс создания и реализации различных идей и проектов.

-

4. Коммуникативная функция. В разновозрастном коллективе журналистов школьники учатся взаимодействовать с ребятами младших и старших классов, педагогами, администрацией, выпускниками школы разных лет, родителями и представителями взрослых СМИ, а также работать в команде.

-

5. Организаторская функция. Определяется возможностью медиакоманды устраивать различные мероприятия и события: праздники, акции, тренинги, фестивали и др.

-

6. Регулятивная функция. Материалы на радио, в газете, школьном телевидении помогают регулировать активность участников школьной жизни, серьёзно влиять на её уклад, позволяют в простой и понятной форме привлечь обучающихся, учителей, родителей как к осмыслению проблем школы, так и к практическому участию в коллективной деятельности по их решению.

-

7. Профориентационная функция. Погружаясь в мир профессии фотографа, монтажёра, оператора, сценариста, репортёра, обучающиеся осваивают азы творческой деятельности. Во время записи сюжетов, подготовки печатных и аудио- и видеоматериалов, ученик знакомится с людьми разных профессий, получает навыки делового и диалогового общения, что формирует основы знаний о профессиональной деятельности и позволяет осуществить выбор будущего рода деятельности осознанно.

-

8. Профилактическая функция. Заключена в обеспечении позитивной занятости детей, предоставлении им возможности заниматься реальным интересным делом. Социальное пространство медиацентра можно рассматривать как модель особой системы взаимоотношений, социального партнёрства, сотрудничества и сотворчества людей. У членов школьного медиацентра появляется осознанное уважение к школе как к творческому пространству, в котором они могут реализовать себя, почувствовав членами команды, осуществляющими общественно полезную и интересную для всех участников образовательного пространства деятельность, участвуя в создании школьного реального телевидения, радио, газеты и ведении социальных сетей.

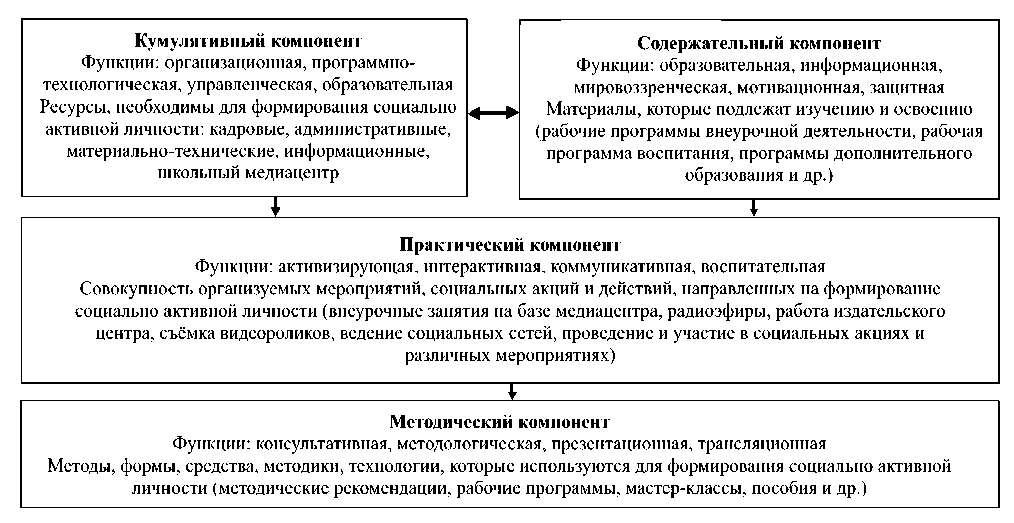

Учитывая вышесказанное, мы пришли к необходимости построения модели, основная цель которой состоит в создании школьного медиапространства, способствующего развитию социально активной личности. Представим её краткую характеристику.

Прежде всего отметим, что при построении модели мы опирались на общие принципы разработки педагогических систем [18], а также положения деятельностного, личностного и комплексного подходов. Деятельностный подход позволил рассмотреть медиацентр как способ организации деятельности по созданию школьного медиапространства. Личностный под-

Bulatova N.V., Alekseevskaya A.R. School media space as a means of forming a socially active personality ход обеспечил возможность формирования социально активной личности, ориентированной на общечеловеческие ценности. Комплексный подход способствовал установлению зависимостей и связей между процессами воспитания и обучения и приданию всему педагогическому процессу единой целевой направленности.

В структуре нашей модели мы выделяем кумулятивный, содержательный, практический и методический компоненты. Раскроем их наполнение.

Кумулятивный компонент в нашей модели выполняет организационную, программно-технологическую, управленческую и образовательную функции и направлен на организацию деятельности школьного медиацентра. Содержание компонента определяет перечень ресурсов, необходимых для достижения цели: кадровых, административных, материально-технических, информационных и др. Кроме того, в рамках данного компонента накапливается созданный обучающимися медиаконтент, обеспечивающий формирование социальной активности как важного личностного качества.

Школьное медиапространство позволяет связать воедино воспитательные воздействия всех его компонентов – газеты, телевидения, школьных аккаунтов в социальных сетях, образовательных платформ и сайта образовательной организации. Обучающиеся, вовлечённые в работу медиацентра, являясь членами школьного самоуправления, тесно контактируя со всеми участниками образовательного процесса, не только транслируют новости, но и инициируют социально-значимые мероприятия, акции, проекты. Учителя и учащиеся совместно создают медиаресурсы, таким образом наполняя медиапространство современным контентом. Администрация создаёт условия для повышения уровня медиаграмотности всех участников образовательного процес- са и привлечения их к медиапроизводству.

Кумулятивный компонент связан с содержательным компонентом и обеспечивает условия для качественной реализации поставленных задач.

Содержательный компонент выполняет в нашей модели образовательную, информационную, мировоззренческую, мотивационную и защитную функции. Он направлен на обеспечение процесса программами курсов внеурочной деятельности, рабочей программой воспитания. Содержание компонента представляет материал, которое подлежит изучению и освоению.

В рамках реализации курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных программ социально-гуманитарной направленности школьный медиацентр помогает создать условия для вовлечения детей в практику глобального, регионального и локального развития общества, развития культуры межнационального общения, лидерских качеств, правовой и медиаграмотности, в том числе с применением игровых форматов и технологий, использования сетевых коммуникаций в реальной и виртуальной среде, формирования у обучающихся навыков, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека.

Содержательный компонент непосредственно связан с реализацией практического компонента.

Практический компонент в нашей модели выполняет активизирующую, интерактивную, коммуникативную и воспитательную функции. Он направлен на формирование социально активной личности через функционирование школьного медиапространства. Содержание компонента представляет собой совокупность организуемых мероприятий и действий, направленных на достижение необходимого результата.

В рамках практической деятельности, значимой для социума (экологи-

Bulatova N.V., Alekseevskaya A.R.

School media space as a means of forming a socially active personality ческой, общественной, гражданско-патриотической и др.), школьники имеют возможность не только принять участие в организуемых акциях, сформировать и проявить свою социальную активность, но и представить её результаты через медиаконтент, являющийся, по нашему мнению, важным фактором воспитания всего детского сообщества.

Медиатворчество учащихся в школьном медиацентре ориентировано на деятельностное изучение лучших примеров современных профессиональных образовательных медиа, активное внедрение новых медиа в образовательную деятельность, а также создание собственных качественных и развивающих медийных продуктов. Школьные СМИ обеспечивают развитие коммуникативной культуры школьников, формирование и совершенствование навыков эффективного общения и сотрудничества, поддержку творческой самореализации участников, реализацию познавательных и творческих интересов детей. Участие обучающихся в создании различных медиапродуктов способствует расширению их кругозора, медиакультуры и социокультурных навыков современного человека. Создание аудиовизуальных медиатекстов, являющееся одним из направлений медиаобразования, в свою очередь способствует развитию информационно-коммуникативных навыков и формированию нового уровня этического и экологического восприятия медиа. Основа деятельности массмедиа в образовательной организации – творческая самоорганизация ребёнка через свободный выбор им форм деятельности, обязательного для каждого право голоса в ходе обсуждения вопросов членами редакционного коллектива на принципах взаимного уважения, коллективного и личного интереса. Деятельность школьного медиацентра направлена на объединение педагогов, обучающихся и их родителей для осведомления всего школьного коллектива о том, что происходит в стране и регионе, образовательной организации, в других образовательных организациях страны и региона, формирующее взгляды и ценностные ориентиры обучающихся, их информационную культуру, позволяющие максимально раскрыть творческий потенциал всех его участников.

Практический компонент связан с методическим компонентом и обеспечивает апробацию проводимых мероприятий.

Методический компонент выполняет консультативную, методологическую, презентационную и трансляционную функции. Он направлен на систематизацию методического наполнения и диссеминацию опыта. Содержание компонента составляют методы, формы, средства, методики, технологии, которые используются для решения поставленной проблемы. В частности, он включает методы оценки сформирован-ности социальной активной личности в медиапространстве:

-

1) анализ контента школьных аккаунтов в социальных сетях: количество подписчиков, эффективность постов, темы, типы контента, использование видео и интерактивов, частота публикаций и реакция аудитории;

-

2) изучение школьных медиаресурсов: газета, телевидение, социальные сети, информационно-библиотечный центр, музей истории школы, официальный сайт;

-

3) проведение обучающих мастер-классов и мероприятий, направленных на развитие социальной активности школьников: коллективная творческая деятельность, групповое и коллективное взаимодействие, социальное проектирование, дебаты, педагогическая поддержка, образовательное путешествие, самопрезентация;

-

4) анализ результатов участия школьников в различных социальных и культурных мероприятиях, добровольческой деятельности и образовательных путешествиях;

-

5) оценка лидерских качеств, ответственности, креативности и предприимчивости учащихся через их участие в школьных проектах и общественных организациях;

-

6) организация рефлексии и обсуждений среди участников педагогического совета, посвящённого формированию социально активной личности через школьное медиапространство.

Методический компонент связан со всеми предыдущими компонентами и является отражением опыта, возникшего в ходе реализации мероприятий.

Схематично разработанная нами модель представлена на рисунке 2 (с. 26).

К специфическим характеристикам представленной модели относятся интегративность, коммуникативность и комплексность. Кроме того, её реализация требует учёта принципов междисциплинарности, активности и комфортности.

Как любая педагогическая система, разработанная нами модель для успешной реализации, требует создания специальных педагогических условий. Мы считаем, что наиболее эффективным в этом плане является следующий комплекс педагогических условий: 1) ориентация обучающихся в социально-познавательных ценностях профессиональной деятельности будет способствовать профессиональному самоопределению обучающихся; 2) актуализация личностной системы ценностей обучающихся в процессе педагогического взаимодействия обеспечит повышение эффективности воспитательного и образовательного процессов в результате совместной деятельности; 3) формирование и поддержка положительной самооценки обучающихся, их уверенности в собственных возможностях и способностях, позволит раскрыть потенциал каждого ученика, выявить его индивидуальные возможности.

Рисунок 2. Модель формирования социально активной личности средствами медиапространства

Таким образом, формирование социально активной личности средствами медиапространства продуктивно в рамках авторской модели, которая построена на деятельностном, личностном и комплексном подходах, включает кумулятивный, содержательный, практический, методический компоненты, обладает интегративными, коммуникативными и комплексными свойствами, требует учёта принципов междисципли- нарности, активности и комфортности; эффективна при обеспечении следующих условий: ориентация обучающихся в социально-познавательных ценностях профессиональной деятельности, актуализация личностной системы ценностей обучающихся в процессе педагогического взаимодействия, формирование и поддержка положительной самооценки обучающихся, их уверенности в собственных возможностях и способностях.