Шлем из городища Шахрухия

Автор: Двуреченский О.В., Гладченков А.А., Арипджанов О.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые и славяно-русские древности

Статья в выпуске: 259, 2020 года.

Бесплатный доступ

В публикации рассматривается среднеазиатский шлем, происходящий с территории позднесредневекового города Шахрухия, датированный XV в.

Средняя азия, государство тимуридов, шлем

Короткий адрес: https://sciup.org/143173173

IDR: 143173173

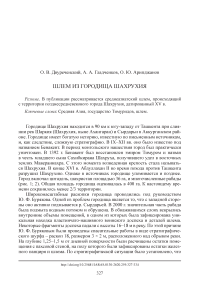

Текст научной статьи Шлем из городища Шахрухия

Городище Шахрухия находится в 90 км к югу-западу от Ташкента при слиянии рек Шаркия (Шахрухия, ныне Ахангаран) и Сырдарьи в Аккурганском районе. Городище имеет богатую историю, известную по письменным источникам, и, как следствие, сложную стратиграфию. В IX–XII вв. оно было известно под названием Бенакент. В период монгольского нашествия город был практически уничтожен. В 1392 г. Бенакент был восстановлен эмиром Тимуром и назван в честь младшего сына Сахибкирана Шахруха, получившего удел в восточных землях Мавераннахра. С этого момента возведенная крепость стала называться Шахрухия. В конце XVI в. Абдуллахан II во время похода против Ташкента разрушил Шахрухию. Однако в источниках городище упоминается и позднее. Город включал цитадель, шахристан площадью 36 га, и многочисленные рабады (рис. 1; 2). Общая площадь городища оценивалась в 400 га. К настоящему времени сохранилось менее 2/3 территории.

Широкомасштабные раскопки городища проводились под руководством Ю. Ф. Бурякова. Одной из проблем городища является то, что с западной стороны оно активно подмывается р. Сырдарьей. В 2000 г. значительная часть рабада была подмыта водным потоком и обрушена. В обнажившихся слоях вскрылись внутренние объемы помещений, в одном из которых была зафиксирована уникальная находка пластинчато-нашивного воинского доспеха и деталей шлема. Некоторые фрагменты доспеха падали с высоты 16–18 м в реку. По этой причине Ю. Ф. Буряковым были проведены спасательные работы в виде стратиграфического шурфа – раскоп 18, размером 3 × 2 м, расположенного над обрывом реки. На глубине 1,25–1,5 м от дневной поверхности были расчищены остатки помещения с пахсовой стеной, на полу которого были зафиксированы остатки железного панциря и шлема. По стратиграфической ситуации было установлено, что http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.259.327-334

Рис. 1. Вид на городище Шахрухия с высоты 500 м. Фотосъемка с квадрокоптера

Рис. 2. Современное состояние места находки доспеха и шлема из городища Шахрухия помещение перекрыто культурным слоем, в котором обнаружены фрагменты поливных чаш, датируемых концом XV – началом XVI в. Место расположения спасательных раскопок и полученные при спасательных работах материалы позволяют связывать данную часть Шахрухии с тимуридским временем. Это позволило Ю. Ф. Бурякову датировать помещение, в котором был найден доспех и шлем, XV в. (Буряков, 2002. С. 51, 52).

В 2019 г. сотрудники Бактрийского отряда Среднеазиатской археологической экспедиции ИА РАН провели изучение доспеха из города Шахрухия и сопутствующего его шлема, которому будет посвящена данная работа. Кроме того, было обследовано место находки.

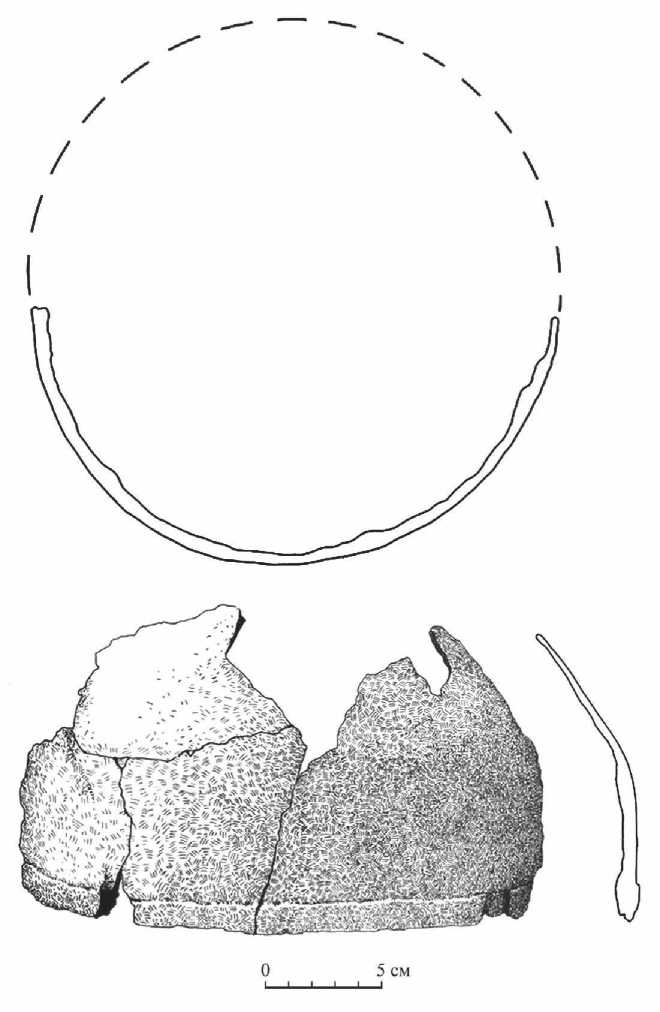

Сохранившаяся часть шлема представляет собой пять сильно корродированных фрагментов, которые были склеены в процессе работ с данным артефактом (рис. 3).

По внешнему виду сохранившегося фрагмента складывается впечатление, что он не имеет железного ядра, которое полностью перешло в твердые и хрупкие окислы. Поверхность фрагмента шлема имеет четко видимые следы музейного закрепления на внешней и внутренней поверхностях, вероятно, акриловыми смолами. Корродированный металл раздут, поэтому первоначальную толщину листа, из которого был сделан шлем, установить не представляется возможным. Нынешняя толщина сохранившегося фрагмента составляет 3–11 мм.

Фрагмент шлема является частью края тульи с сохранившимся отвальцован-ным или напаянным ободком (венцом) и частично сохранившимся переходом от вертикальной части тульи в ее конусовидную часть. Высота фрагмента, в его максимальной части, составляет 11,8 см, сохранившийся сегмент составляет практически половину окружности, имеет глубину 11,2 см. Реконструируемый диаметр нижней кромки боевого наголовья – 22,5 см. Ширина отвальцованного или напаянного ободка (венца) – около 10–11 мм (рис. 3: 1 ).

Предположить возможную пайку ободка можно на основе наличия характерных зеленых окислов цветного металла, видимых на поверхности шлема в том месте, где фрагмент ободка утрачен (рис. 3: 4 ).

На поверхности сохранившегося фрагмента не прослеживается никаких стыков листов, заклепок, отверстий. Переход от вертикальной части низа тульи в ее конусовидную часть хорошо прослеживается на внутренней стороне исследуемого фрагмента – виден четко проработанный чеканкой переход из одной плоскости в другую (рис. 3: 2 ).

Таким образом, из дошедшего до нас фрагмента можно выделить несколько элементов, которые наиболее ярко характеризуют данный образец и позволяют, опираясь на них, указать наиболее близкие аналогии. Главными признаками, которые возможно зафиксировать исходя из анализа сохранившегося фрагмента, являются:

– предполагаемая форма окружности тульи;

– край шлема оформлен припаянным к нему ободком;

– характерный перегиб в нижней части шлема.

Анализ абриса сохранившегося фрагмента (рис. 4) позволяет предположить, что сам шлем был круглым, и этот момент сильно его отличает от евразийских

Рис. 3. Шлем (фото)

образцов XIII–XIV вв., известных нам в натуре и имеющих характерный овальный контур ( Двуреченский и др ., 2012. С. 22; Жуков , 2005. С. 216–234). Уцелевшая половина шлема, которая составляет практически половину от общей окружности, не дает нам следов швов, пайки или клепок. Несмотря на плохую сохранность металла, никаких следов расслоений, характеризующих вертикальный шов (образующийся при склепке сегментов шлема), включений цветных металлов (характерных при пайке) и т. п. не выявлено, кроме возможного места припая ободка к тулье шлема – этот момент как раз указывает на то, что следы пайки вполне возможно зафиксировать на артефакте такого уровня сохранности. Все вышесказанное позволяет нам предполагать изготовление шлема из цельного куска металла методом ковки. Еще одной особенностью фрагмента шлема является наличие характерного ободка (венца) (рис. 3: 4 ). Но наиболее ярким признаком является вертикальный нижний край тульи (ок. 5,5 см высотой) с четким переходом в конусовидную часть (рис. 3: 2, 3 ). Фактически перед нами остатки хорошо известного как по материальной культуре Евразии, так и по изобразительным источникам тип цилиндроконических шлемов с высоким навершием в виде остроконечного шпиля. Отсутствие среди археологических находок и в музейных собраниях Средней Азии шлемов XV– XVI вв. заставляет нас обратиться к поиску аналогий в близлежащих историко-культурных регионах.

Фундаментальные исследования комплекса вооружения Центральной Азии и Южной Сибири демонстрируют хорошо узнаваемые серии боевых наголовий, изготовленных в традициях центральноазиатского оружиеведения или под сильным китайским влиянием ( Бобров, Худяков , 2008. С. 416–478). Близких аналогий в данном регионе обнаружить не удалось.

Исследования ближневосточного оружия демонстрируют боевые наголовья более позднего времени – XVI–XVIII вв. – и также не дают аналогий, соответствующих вышеперечисленным признакам ( Аствацатурян , 2002. С. 61–67). Как ни странно, наиболее близкие аналогии мы находим в серии боевых наголовий так называемых шеломов, достаточно разнообразно представленных в музейных собраниях мира. Характерным примером такого типа наголовий могут послужить шеломы из клада в Ипатьевском переулке. Отсылка к Ипатьевскому кладу неслучайна еще и потому, что эти шеломы – одни из немногих, которые имеют достаточно точную атрибуцию и археологический контекст ( Кирпичников , 1976. С. 29–33).

Эти шлемы демонстрируют все три признака, которые мы смогли зафиксировать на сохранившемся фрагменте шлема из Шахрухии, – круглый абрис тульи, напаянный или отвальцованный ободок и характерный переход от цилиндрической части тульи в коническую, в районе нижней трети шлема. Если же мы обратимся к изобразительным источникам, в частности иранским и среднеазиатским миниатюрам, то увидим изображения шлемов, имеющих характерные черты, близкие по форме к исследуемому образцу из Шахрухии, – такой же переход от цилиндрической части тульи в коническую в нижней трети шлема. Примечательно, что очень близкую аналогию таким шлемам демонстрируют миниатюры конца XV в. Самаркандской школы миниатюристов, иллюстрирующие «Шах-наме» Фердоуси ( Пугаченкова, Галеркина , 1979. С. 66, 67).

Рис. 4. Шлем (рисунок)

На фоне того, что клепано-нашивной доспех из Шахрухии находит прямые аналогии в материальной культуре Минусинской котловины, Алтая, Прибайкалья и Забайкалья (публикация этого доспеха готовится), а шлем как по изобразительным, так ипо вещественным источникам находит параллели в материальной культуре Восточной Европы, Ирана и Средней Азии, шлем из Шахрухии выглядит составной частью самобытного евразийского комплекса вооружения. Носители этого доспешного комплекса могли самостоятельно влиять на традиции защитного вооружения Евразии, а также перенимать передовые образцы вооружения близлежащих территорий – Золотой Орды (Улус Джучи), племен кыргызов и уйгуров.

Параллели с образцами боевых наголовий Московской оружейной традиции следует рассматривать в контексте крупных военных столкновений конца XIV в. эмира Тимура с золотоордынскими ханами и южнорусскими князьями, а также общим развитием боевых наголовий в это время на территориях Ирана, Кавказа, Русского государства и Средней Азии. Возникновение подобного типа шлемов, развитие морфологических черт и пр. мы оставляем для последующей дискуссии, опубликованный нами артефакт недостаточно полно освещает эти стороны. Вместе с тем перед нами один из самых ранних образцов подобного типа боевых наголовий из известных по материальной культуре Евразии шлемов, происходящий из археологического слоя, имеющего достаточно узкую датировку.

Список литературы Шлем из городища Шахрухия

- Аствацатурян Э. Г., 2002. Турецкое оружие в собрании Государственного Исторического музея. М.: Атлант. 335 с.

- Бобров Л. А., Худяков Ю. С., 2008. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени (XV - первая половина XVIII в.). СПб.: Филол. фак-т. СПбГУ. 773 с.

- Буряков. Ю. Ф., 2002. Бенакет-Шахрухия, раскопки 2001 г. // Археологические исследования в Узбекистане. 2001 год. Ташкент: Изд-во Народного наследия им. А. Кадыри.

- Двуреченский О. В., Барышев А. В., Бирюков П. В., 2012. Шелом черкасский. М.; Тула: Гос. воен.-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле". 55 с.

- Жуков К. А., 2005. К истории шатровидных шлемов на Руси XIII-XV вв. // Куликово поле и Юго-Восточная Русь в XII-XIV вв. Тула: Гос. воен.-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле". С. 216-234

- Кирпичников А. Н., 1976. Военное дело на Руси в XIII-XV веках. Л.: Наука. 120 с.

- Пугаченкова Г. Я. Галеркина О. И., 1979. Миниатюры Средней Азии в избранных образах. М.: Изобразительное искусство. 207 с.