Шлифованный кубок изумрудно-зеленого стекла с Черняxовского поселения комаров на среднем Днестре: xимический состав, характер сырья и вопросы происхождения

Автор: Румянцева О.С., Трифонов А.А., Ханин Д.А., Червяковская М.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен неординарный состав толстостенного шлифованного кубка второй половины IV - начала V в., изготовленного из темно-зеленого стекла. Он отличается от синхронных аналогий из ареала черняховской культуры и с территории римских провинций. При этом он наиболее близок составу аналогичного по цвету стекла сосудов I в. н. э. Предположительно, при изготовлении этого кубка было вторично использовано стекло сосудов более раннего периода. Наиболее вероятным местом производства кубка представляются европейские провинции Римской империи; при этом нельзя исключить мастерские, расположенные за римским лимесом, на варварской территории.

Черняховская культура, стекло, химический состав, кубки со шлифованным декором, sem-eds, epma, la-icp-ms

Короткий адрес: https://sciup.org/143176026

IDR: 143176026

Текст научной статьи Шлифованный кубок изумрудно-зеленого стекла с Черняxовского поселения комаров на среднем Днестре: xимический состав, характер сырья и вопросы происхождения

1 Материал для публикации подготовлен в рамках государственного задания ИА РАН, тема № АААА-А18-118021690056-7; в ИЭМ РАН (госзадание № АААА-А18-118020590154-4); в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» (тема № АААА-А18-118053090045-8 госзадания ИГГ УрО РАН).

в нижнем течении Рейна; восточные провинции Империи (Сирия или Египет); локальные мастерские в Прикарпатском регионе (прежде всего в области черняховской культуры) и/или Норвегии (ссылки на литературу см.: Щукин , 2005. С. 179, 180; Gavritukhin , 2017). При этом они изготавливались, бесспорно, провинциально-римскими, а не местными «варварскими» ремесленниками, очевидно, «на заказ» для местной элиты ( Щукин , 2005. С. 180; Gavritukhin , 2017 и др.).

Одним из направлений исследований, развивающим тему происхождения толстостенных шлифованных кубков, является изучение химического состава их стекла. Оно позволяет определить происхождение стекла2 и получить информацию о производственных традициях мастеров, делавших кубки.

Для материалов черняховской культуры начало этому направлению было положено Ю. Л. Щаповой (1978) и Ю. А. Лихтер (1988); представительная серия стекла кубков с территории Польского Поморья была рассмотрена Т. Ставяр-ской ( Stawiarska , 1999). Исследования стекла черняховской культуры, проведенные нами в последние годы, позволили установить, что для производства черняховских шлифованных кубков из неокрашенного стекла – бесцветного и натуральных оттенков – использовался сырец из Восточного Средиземноморья (вероятнее всего, из Египта), который являлся предметом массового импорта в европейские провинции Римской империи. Левантийское стекло для их производства не применялось, хотя оно также импортировалось в Европу и встречено, в частности, среди материалов мастерской в Комарове ( Румянцева и др. , 2018а; Rumyantseva et al ., in print). Исследования окрашенного стекла также позволяют пополнить информацию об источниках сырья и производственных традициях мастеров, руками которых делались сосуды, распространенные в ареале черняховской культуры ( Румянцева и др ., в печати).

Статья посвящена необычному химическому составу стекла фрагмента толстостенного кубка со шлифованным декором, изготовленного из темно-зеленого стекла. Находка происходит с поселения черняховской культуры Комаров на Среднем Днестре (Западная Украина, раскопки М. Ю. Смишко 1962 г.) ( Смiшко , 1962). Она представляет особенный интерес с точки зрения проблемы происхождения сосудов данной категории.

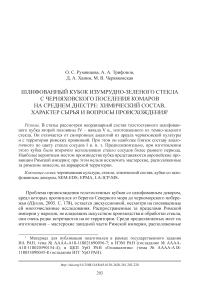

От кубка сохранилась массивная стенка толщиной до 7 мм, декорированная прошлифованными овалами, дугами и прямыми линиями – вертикальными и горизонтальными (рис. 1). Стенка имеет шероховатую матовую поверхность изнутри и снаружи, что позволяет предположить изготовление основы сосуда в технике литья, или прессовки в форму. По характеру декора находка наиболее близка типу Е-232, или Штрауме-III ( Eggers , 1951. Taf. 6; Straume , 1987. Taf. 4: 79, 83 . S. 117, 118). Этот редкий тип представлен небольшой серией находок, среди которых – сосуды из Иллерупа и Херредсбьергета (Дания) ( Eggers , 1951. S. 180; Straume , 1987, Taf. 4: 79, 83 . S. 117, 118), а также из Виттштока в Восточной Германии (погребение № 76) ( Straume , 1987. S. 34; Гавритухин , 2007.

Рис. 1. Фрагмент толстостенного сосуда со шлифованным декором с поселения Комаров

1 - рисунок; 2-4 - фото при различном освещении

С. 15, там же ссылки). В ареале черняховской культуры другие находки кубков данного типа нам неизвестны.

Сосуды данного типа датируются второй половиной IV – первой половиной V в. ( Straume , 1987. S. 34; Гавритухин , 2007. С. 15, там же ссылки). Находка из Комарова происходит из культурного слоя раскопа IV 1962 г. ( Смiшко , 1962. С. 18, 19. Табл. VII: 6 ), что не дает возможности уточнить ее дату на основании контекста: поселение Комаров датируется в рамках всего периода существования культуры, включая самый поздний ее этап - конец IV - начало V в. ( Петра-ускас , 2014. С. 176).

В наибольшей степени уникальность находки определяется цветом стекла, из которого она изготовлена: оно прозрачное и окрашено в насыщенный темнозеленый цвет, за которым в зарубежной литературе закрепилось также название «изумрудно-зеленый» ( emerald green ) (рис. 1). Подавляющее большинство

«варварских» шлифованных кубков, найденных как в ареале черняховской культуры, так и за ее пределами, изготовлены из бесцветного или имеющего натуральный оттенок стекла, от светло-зеленого до темно-оливкового. Кубки из стекла, окрашенного в яркие цвета, единичны. Наиболее широко известны две находки, обе они происходят из «элитных» погребений. Одна – кубок фиолетового прозрачного стекла из «княжеского» погребения II в Сакрау / Закшуве (территория Польши); Г. Рау датировал подобные сосуды второй четвертью IV в. ( Rau , 1972. S. 164. Fig. 15). Вторая – кубок-чаша типа Эггерс-231 пурпурного цвета, типологически близкий сосуду из Закшува, был найден в погребении Варпелев (Дания), вместе с золотой монетой-подвеской императора Проба (276–282 гг.) и еще одним фасетированным кубком светло-зеленого стекла; датировка комплекса дискуссионна ( Rau , 1972. S. 164; Щукин , 2005. С. 178, там же см. ссылки на публикации).

Методы анализа

Основной состав кубка из Комарова был изучен на сканирующем электронном микроскопе Carl Zeiss EVO LS 10, оснащенном энергодисперсионным рентгеноспектральным анализатором (Aztec X-Max Oxford Instruments) в ФГБНУ НИИ ГБ им. Гельмгольца (SEM-EDS). Содержание ряда элементов, определяющихся данным методом со значительной погрешностью, было уточнено методом рентгеноспектрального микроанализа: РСМА, или EPMA (electron probe microanalysis). РСМА выполнялся на волново-дисперсионном микроанализаторе Camebax SX 50 на кафедре минералогии геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Содержание следовых элементов определялось методом масс-спектрометрии с лазерной абляцией и индуктивно-связанной плазмой (LA-ICP-MS). Анализ выполнялся на приборе ICP-MS NexION 300S (Perkin Elmer), оснащенном приставкой LA NWR 213 (ESI), в ЦКП «Геоаналитик» (Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург) (табл.; описание методики см .: Румянцева и др. , 2018б; 2018а; Румянцева и др ., 2019).

Результаты исследования

Стекло кубка относится к химическому типу натриево-кальциево-кремнеземного (Na-Ca-Si). Если судить по формальным критериям, то оно должно быть изготовлено на основе природной соды – как и стекло практически всех прочих сосудов из ареала черняховской культуры: содержание оксидов калия и магния в нем ниже порогового значения в 1,5 %3 (1,46 % K2O и 1,30 % MgO) (Sayre, Smith, 1961; Brill, 1970; Галибин, 2001. С. 69). Однако концентрации этих элементов пограничны и превышают типичные для содового стекла, из которого производилась посуда4. Повышенное содержание оксидов калия и магния – более типичное для зольного стекла или пограничное – характерно для темно-зеленого стекла сосудов, получивших наибольшее распространение в первой-третьей четвертях I в. н. э. – периода, когда стекло ярких цветов было наиболее популярно. При этом для стекла этого периода всех прочих цветов, за исключением темно-зеленого, характерен типично «содовый» состав (Jackson, Cottam, 2015).

|

Данные SEM-EDS, в масс. % |

|

|

Na2O |

16,84 |

|

MgO |

1,30 |

|

Al2O3 |

2,42 |

|

SiO2 |

60,94 |

|

P 2 O 5 |

0,31 |

|

SO3 |

0,16 |

|

Cl |

0,79 |

|

K2O |

1,46 |

|

CaO |

8,45 |

|

TiO2 |

0,14 |

|

MnO |

0,92 |

|

Fe2O3 |

1,09 |

|

CuO |

1,54 |

|

SnO2 |

<0,30 |

|

Sb2O5 |

0,73 |

|

PbO |

1,33 |

Таблица

|

Данные EPMA, в масс. % |

|

|

P 2 O 5 |

0,39 |

|

SO3 |

0,35 |

|

Cl |

0,75 |

|

TiO2 |

0,11 |

|

CuO |

1,49 |

|

Sb2O5 |

0,56 |

|

PbO |

1,17 |

|

Данные LA-ICP-MS, в ppm |

|

|

V |

20,9 |

|

Cr |

11,1 |

|

Co |

33,0 |

|

Ni |

17,0 |

|

Cu |

12123 |

|

Zn |

214 |

|

Ga |

2,88 |

|

As |

67,0 |

|

Rb |

8,05 |

|

Sr |

347 |

|

Y |

7,38 |

|

Zr |

71,3 |

|

Sn |

940 |

|

Sb |

3393 |

|

Ba |

212 |

|

La |

7,25 |

|

Ce |

12,7 |

|

Pr |

1,75 |

|

Nd |

7,33 |

|

Hf |

2,07 |

|

Pb |

10752 |

|

Th |

1,38 |

Стекло изучаемого кубка отличается от прочих находок из ареала черняховской культуры и по другим признакам. Однако сопоставительная база данных по составу таких изделий слишком мала – носители культуры крайне редко пользовались посудой из стекла ярких цветов. Поэтому в качестве сравнительного материала было привлечено темно-зеленое прозрачное стекло не только из черняховского ареала, но и с ряда разновременных памятников Римской империи и Византии. В выборку вошли следующие материалы.

Из ареала черняховской культуры проанализированы находки с поселения Комаров; они представлены одним фрагментом двухслойного кубка с декоративным слоем темно-зеленого стекла ( Румянцева , 2014. Рис. 5: 93 ), а также тремя находками, связанными с комплексом стеклоделательной мастерской в Комарове. Два фрагмента двухслойных сосудов происходят из слоя черняховского поселения Великая Бугаевка ( Петраускас, Шишкин , 2013. Кат. № 362, 938). Время распространения двухслойных кубков аналогично дате типа Е-232 / Штрауме-III, к которому относится рассматриваемая нами находка ( Петраускас, Пастернак , 2003. С. 70, 71; Гавритухин , 2007. С. 13, там же см. ссылки на литературу). Дата стеклоделательной мастерской в Комарове определяется второй третью IV – началом V в. ( Румянцева, Щербаков , 2016; Румянцева , 2017), хотя более ранний период не может быть полностью исключен ( Петраускас , 2014. С. 180). Результаты анализов в настоящее время подготовлены к публикации ( Румянцева и др ., 2020).

Хронологически близки изучаемой находке две диатреты с декором темно-зеленого прозрачного стекла. Одна из них происходит из погребения в Ямбо-ле (ЮВ Болгария) и может быть датирована по сопровождающему инвентарю первой половиной IV в.; вторая хранится в Музее Бенаки в Афинах ( Cholakova et al ., 2017. P. 120, 123, 128. Tabl. 1). В целом время распространения диатрет начинается со второй половины III в. (не считая нескольких экземпляров более раннего периода) и приходится преимущественно на IV в. н. э. (Ibid. P. 117).

Мозаичная смальта темно-зеленого стекла происходит из римской виллы в Нохэде (Noheda, Испания); изученный комплекс относится к последней фазе строительства виллы IV–V вв. ( Schibille et al ., 2020). Для 18 образцов сходного состава (Ibid. Tabl. 2); на диаграммах (рис. 2; 3) представлены средние значения.

В качестве примера более позднего горизонта приведены результаты анализа мозаичной смальты темно-зеленого стекла из Сагалассоса (Sagalassos, ЮЗ Турция), из комплекса ранневизантийской церкви, строительство которой завершилось в первые декады VI в., а мозаика, предположительно, датируется первой половиной VI в. ( Schibille et al ., 2012. P. 1481).

Выборка анализов изумрудно-зеленого прозрачного стекла I в. н. э. включает 50 образцов сосудов первой половины – середины I в., происходящих с различных памятников на территории Франции, Англии и Словении, изучение которых было проведено в рамках проекта, посвященного происхождению «римского» изумрудно-зеленого стекла I в. ( Jackson, Cottam , 2015).

В группу более раннего, чем изучаемый кубок, горизонта вошли также два образца мозаичной смальты из Западного Клэктона ( West Clacton , Уэссекс, Великобритания), предположительно датированные II в. ( Paynter et al ., 2015), и образец полуфабриката стекла в виде лепешки из Врина Плэйн ( Vrina

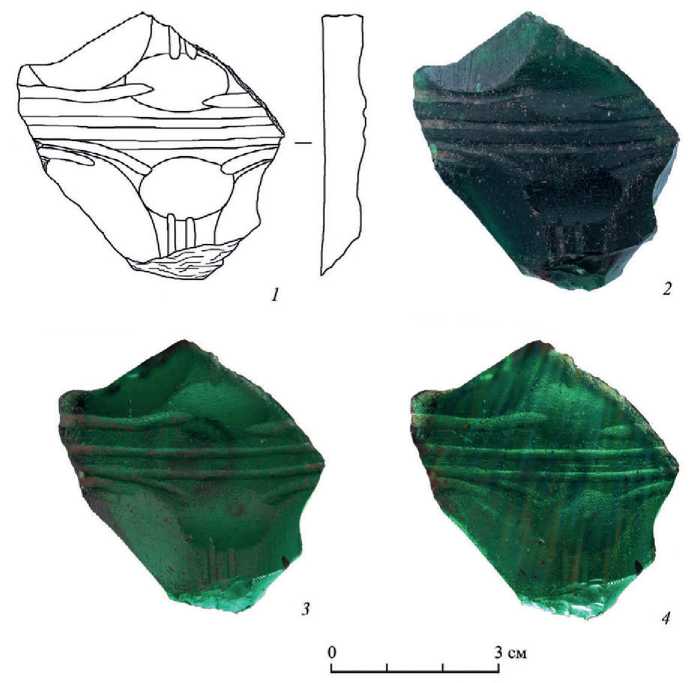

Рис. 2. Соотношение компонентов в темно-зеленом прозрачном стекле, характеризующих основное сырье стеклоделов (песок, природную соду, золу)

1 – фрагмент сосуда из Комарова; 2 – прочие сосуды из ареала черняховской культуры (данные по: Румянцева и др ., в печати); 3 – сосуды I в. н. э. (данные по: Jackson, Cottam , 2015); 4 – находки из римских провинций II–III вв. (Клэктон, Врина Плейн, данные по: Paynter et al ., 2015; Schibille , in print); 5 – находки из римских провинций и Византии IV– VI вв. (Ямбол, Музей Бенаки, Сагалассос, Нохэда; данные по: Cholakova et al ., 2017; Schibille et al ., 2012; 2020)

Plain ) в Бутринте (Албания), отнесенный к III в. ( Schibille . Tabl. 8.2: BUT-S1119, in print). Все они также изготовлены из темно-зеленого стекла.

Результаты исследования. В ходе исследования был получен неожиданный вывод: состав изучаемого кубка ближе стеклу сосудов I в., чем синхронным ему материалам (как из ареала черняховской культуры, так и с территории Империи), по большинству признаков, характеризующих сырье стеклоделов. Среди них – содержание оксидов калия и магния, маркирующих использование зольного или содового сырья (рис. 2: А); кальция, алюминия и титана, в содовом стекле происходящих из песка (в зольном CaO и Al2O3 содержатся также в золе растений) (рис. 2: Б, В); соотношение натрия (основного компонента природной соды, содержащегося также в растительной золе) и элементов, происходящих из песка (рис. 2: В); соотношение титана и следовых элементов, характеризующих состав песка – тория (Th), циркония (Zr), лантана (La) (рис. 2: Г).

Содержания оксидов магния и калия, маркирующих тип использованного сырья – зола или природная сода, в исследуемом экземпляре выше, чем в стекле изделий II–VI вв. как из ареала черняховской культуры, так и вне его. По данному признаку он идеально соответствует составу сосудов изумрудно-зеленого стекла I в. н. э. – чаще всего указывающему на присутствие в стекле растительной золы (рис. 2: А ). «Зольный» состав имеет и небольшая серия образцов темно-зеленой прозрачной смальты из Нохэды5; авторы исследования также связывают их с более ранним типом темно-зеленого стекла, известного с эпохи эллинизма по II в. н. э. ( Schibille et al ., 2020).

Существует ряд гипотез происхождения темно-зеленого прозрачного стекла I в., отличающегося более высоким содержанием калия, магния и фосфора от синхронного ему материала прочих цветов; эта же особенность отличает красное и оранжевое стекло ( Nenna, Gratuze , 2009; Jackson, Cottam , 2015). Судя по этому признаку, стекло перечисленных цветов содержит золу растений. Исследователями высказывались различные предположения о природе этого «зольного компонента». Возможно, при окрашивании зольного стекла было проще достичь желаемого цвета; могли также существовать специализированные центры, делавшие изумрудно-зеленое стекло на золе, что могло быть связано либо с их географическим положением, либо с особым методом производства ( Jackson, Cottam , 2015. P. 143; см. также: Henderson , 1996). Однако среди возможных объяснений этому явлению наиболее обоснованным представляется попадание микрочастиц золы от топлива и влияние атмосферы печи на состав стекла, сваренного на природной соде, в ходе долговременной вторичной обработки, в частности – окрашивания стекла определенных цветов, в т. ч. зеленого ( Schibille et al ., 2012 и др.). Такая возможность подтверждается, среди прочего, и экспериментальными исследованиями ( Paynter , 2008).

Таким образом, несмотря на присутствие в стекле кубка из Комарова «зольного компонента», присоединившегося, вероятно, на этапе окрашивания, есть все основания предполагать, что в качестве основы было использовано стекло, сваренное на природной соде.

Различия в содержании оксидов кальция и алюминия (рис. 2: Б) в образце кубка из Комарова и синхронного ему материала означают, что их стекло имеет разное происхождение. В содовое стекло эти элементы попадали в составе песка6, а в зольное – также и с золой растений. Стекло, синхронное изучаемой находке, как и более позднее, отличает в большинстве случаев более низкое содержание кальция, чем материал I–III вв. Это может объясняться, во-первых, сменой источников сырца, циркулировавшего в Средиземноморье, которая происходит в IV в. (Foster, Jackson, 2009 и многие другие); во-вторых, наличием в стекле I в. «зольного компонента» – дополнительного источника CaO (Jackson, Cottam, 2015). Стекло изучаемого кубка отличает самое высокое в выборке содержание кальция, а также наиболее высокое среди синхронных ему образцов содержание алюминия. По этому признаку оно также ближе к стеклу I в. н. э., чем хронологически близким ему находкам. При этом содержание кальция в нем превышает даже значения, зафиксированные в зеленом стекле сосудов I в. В незначительной концентрации кальций, очевидно, попал в стекло в составе «зольного компонента» – и в стекле I в., и в публикуемом кубке, однако большая его часть, безусловно, связана с присутствием в песке, содержавшем примеси раковин моллюсков (Glass Making…, 2014. P. 52, 53). Концентрации CaO в пределах 6,5–7,5 % характерны для т. н. римского содового стекла, распространенного в I–III / первой половине IV в. и имеющего преимущественно сиро-палестинское происхождение; концентрации Al2O3 в нем обычно составляют 2,0–2,5 %. Более высокие значения CaO в содовом стекле характерны в большей степени для стекла левантийской I группы. Оно имеет географически близкое (также сиро-палестинское) происхождение, но данная группа датируется более поздним временем – начиная с IV в. (Freestone et al., 2000). Однако нередко более высокие концентрации CaO – до 8,0 % и более – фиксируются и в более раннем «римском» стекле, сочетаясь в нем с относительно низким, до 2,7 %, содержанием алюминия (Schibille et al., 2017. P. 1232). Именно такое сочетание CaO (8,45 %) и Al2O3 (2,42 %) отмечено и в комаровском шлифованном кубке зеленого стекла.

Аналогичный результат получается и при сравнении содержаний четырех компонентов, характеризующих основное сырье стеклоделов – песок, соду, а также «зольный компонент» в ряде образцов зеленого стекла (натрий, кальций, титан, алюминий). В содовом стекле эти элементы отражают содержание разных компонентов песка (полевых шпатов и тяжелых минералов, которые являются случайными примесями, и карбонатов – источников кальция) и соотношение песка и природной соды в шихте ( Schibille et al ., 2020). Образец кубка ближе стеклу сосудов I в., чем синхронным ему материалам (рис. 2: В ). На диаграмме, отражающей соотношения данных элементов, особое место занимает образец мозаики ранневизантийского времени, самый поздний среди рассматриваемых материалов (рис. 2: В ).

Тот же результат дает сравнение количества оксида титана и следовых элементов, содержащихся в песке и характеризующих происхождение стекла – тория, циркония, лантана и титана (Ibid.). Образец шлифованного кубка из Комарова близок стеклу I в., отличаясь от образцов более позднего времени (рис. 2: Г ).

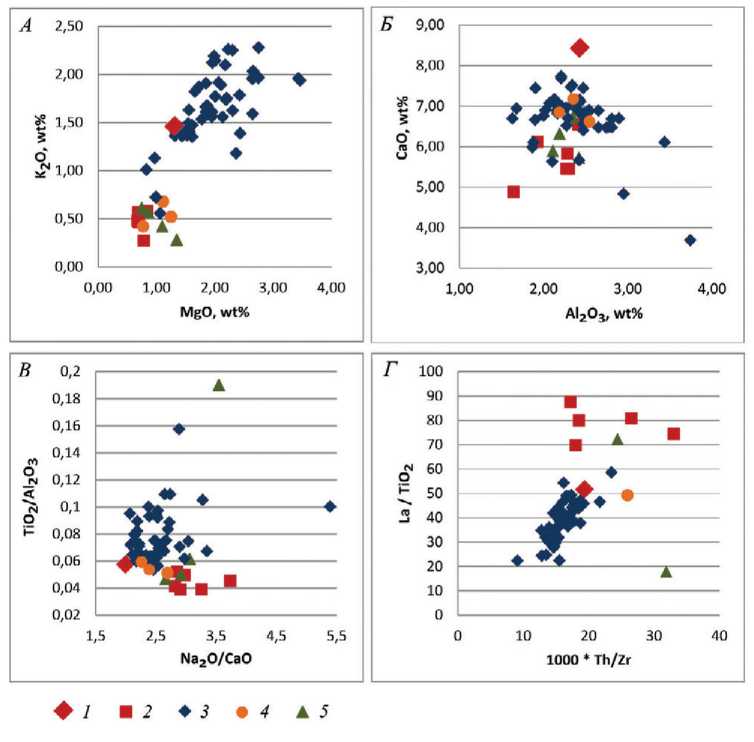

Еще одним косвенным признаком, позволяющим проанализировать состав основы, которая окрашивалась в зеленый цвет, является соотношение в стекле обесцвечивателей – оксидов марганца и сурьмы. Их использование и концентрация как маркируют происхождение стекла, так и являются в ряде случаев хронологическим признаком ( Foster, Jackson , 2009; 2010; Rosenow, Rehren , 2014; Cholakova, Rehren , 2018 и многие другие). В стекловаренных центрах всегда

Рис. 3. Соотношение компонентов – технологических добавок (красителей и обесцвечивателей) в темно-зеленом прозрачном стекле. Условные обозначения – см. рис. 2

использовался только один из них; присутствие в стекле одновременно и марганца, и сурьмы (не связанное с окрашиванием) является признаком вторичного использования стекла ( Freestone , 2015). В большинстве образцов, синхронных кубку из Комарова, преобладает один из обесцвечивателей, в некоторых случаях присутствует небольшая примесь второго. Для сосудов I в. н. э. «смешанный состав» с марганцем и сурьмой в разных пропорциях характерен в большей степени. По этому признаку образец изумрудно-зеленого кубка также существенно отличается от синхронных ему материалов и ближе к стеклу I в. (рис. 3: А ). При этом суммарное содержание обесцвечивателей в нем выше, чем в стекле большинства ранних римских сосудов. Можно предположить, что для его изготовления стекло I в. использовалось не в чистом виде, а смешанное с синхронным ему бесцветным стеклом, для которого характерно высокое содержание марганца ( Foster, Jackson , 2010).

Еще одним важным признаком являются красители, при помощи которых получен темно-зеленый цвет. Для этого мог использоваться оксид меди – в «чистом» виде или в сочетании с железом ( Галибин , 2001. С. 32–34; Cholakova et al ., 2017. P. 128). По соотношению оксидов меди и железа стекло I в. достаточно однородно и на диаграмме располагается единой группой; более позднее стекло гетерогенно (рис. 3: Б ). Стекло изучаемого кубка близко стеклу I в. и по этому признаку.

Выраженное отличие между изумрудно-зеленым стеклом сосудов I в. и изучаемым кубком фиксируется только в содержании свинца. Если в образцах ранних сосудов его концентрация не превышает 0,5–0,6 % PbO, а часто соответствует уровню его естественного содержания в сырье (менее 100 ppm Pb, или, по другим данным, менее 0,1 % PbO) (Jackson, Cottam, 2015. Suppl. 1; Glass Making…, 2014. P. 106; Галибин, 2001. С. 49–51), то в стекле кубка оно составляет 1,33 %. Этот признак сближает его с синхронными находками – куском сырца и отходом производства темно-зеленого стекла из Комарова (1,09 и 1,99 % PbO – Румянцева и др., в печати) и диатретой из Музея Бенаки (1,79 % PbO – Cholakova et al., 2017. Tabl. 1). Одним и важнейших свойств свинца является его способность понижать температуру горячей обработки стекла, увеличивая при этом рабочий период (Henderson, 1991. P. 67). Однако столь незначительная его концентрация (1–2 %) не давала, вероятно, стеклоделам существенных преимуществ и, скорее, объясняется ненамеренным введением PbO (Freestone et al., 2003. P. 145). В зеленом стекле II–V вв. его концентрация гетерогенна, но при этом всегда ниже 2 %. Объяснить его присутствие в образце кубка сложно.

Итоги. По комплексу признаков, характеризующих использованное стеклоделами сырье и, следовательно, происхождение, темно-зеленое прозрачное стекло шлифованного кубка из Комарова существенно отличается от синхронного ему материала из ареала черняховской культуры и римских провинций; при этом оно очень близко изумрудно-зеленому стеклу более ранних сосудов, распространенных в I в. Это обстоятельство может иметь два объяснения.

Первое – находка из Комарова относится к более раннему времени и случайно оказалась на черняховском поселении. Это объяснение не выглядит правдоподобным, несмотря на то что среди материалов Комарова фрагменты сосудов цветного стекла I в. встречаются ( Румянцева , 2016). Стиль изготовления, несмотря на небольшое количество типологически близких экземпляров, все-таки не оставляет сомнений в его принадлежности к позднему горизонту черняховской культуры.

Второе объяснение – кубок был изготовлен из стекла I в. н. э., использованного вторично. Сбор и вторичная переработка стеклобоя фиксируется по письменным и археологическим источникам примерно с последней трети / конца I в. н. э., при этом цветной стеклобой и мозаичную смальту могли использовать для окрашивания стекла бесцветного ( Freestone , 2015). Наличие фрагментов сосудов более раннего времени среди складов стеклобоя, связанных с комплексами мастерских, – довольно часто встречающееся явление (обзор таких находок на русском языке см.: Румянцева , 2016), как и факт использования цветного стекла более раннего времени при окрашивании стекла более позднего (см., например: Freestone , 2015). Фрагменты сосудов темно-синего стекла I в. н. э. зафиксированы и в Комарове, и есть все основания предполагать, что они попали на памятник в качестве вторсырья для мастерской, предназначенного, очевидно, для окрашивания бесцветного стекла, поступавшего на памятник в виде полуфабрикатов (сырца) ( Румянцева, Щербаков , 2016; Румянцева , 2016; 2017).

Учитывая незначительные различия в составе изученного кубка и сосудов I в., в первую очередь – в содержании кальция и марганца, можно предположить, что стекло I в. использовалось не в чистом виде, а смешивалось с неокрашенным (предварительно обесцвеченным марганцем) стеклом, получившим распространение в период, когда мог быть изготовлен сам кубок. Необходимость подобного смешения могла объясняться как техническими причинами, так и стремлением добиться определенного оптического эффекта: стенки «варварского» кубка намного толще, чем у «римских» сосудов I в., и в «чистом виде» могли выглядеть на «варварском» кубке практически черными. Полученный вывод позволяет поставить следующие вопросы, связанные с организацией и локализацией производства толстостенных шлифованных кубков.

Выбор столь неординарного и труднодоступного сырья, с одной стороны, объясняет исключительную редкость «варварских» сосудов со шлифованным декором, изготовленных из стекла ярких цветов. С другой стороны, кажется маловероятным, что в мастерских, где производились высококлассные сосуды со сложным шлифованным декором, не было возможности окрасить стекло в зеленый цвет. Предполагается, что источником красителя служили оксид меди (который можно было получить из металлического лома – Henderson , 1996. P. 190) и оксид железа (предположительно, кузнечная окалина – Cho-lakova et al ., 2017. P. 128). Зеленое стекло, которым декорированы двухслойные сосуды из Комарова и с черняховского поселения Великая Бугаевка, было окрашено путем добавления этих красителей к стеклу, идентичному тому, из которого изготовлена их основа, – т. е. в синхронный период и, вероятно, в той же мастерской, где были выполнены сами изделия ( Румянцева и др ., в печати). Этот признак сближает их с диатретами ( Cholakova et al ., 2017). Цветной слой двухслойных сосудов, правда, качественно отличается от кубка, которому посвящена данная публикация: он очень тонкий и создает совсем иной оптический эффект. В Комарове есть однозначные свидетельства обработки темно-зеленого стекла (в виде сырца и отходов) ( Румянцева и др. , в печати) – правда, неизвестно, поступило ли это стекло на памятник уже в окрашенном виде или было окрашено на месте.

Наиболее интригующим является, безусловно, вопрос о месте производства публикуемого кубка. Если в качестве сырья для его изготовления использовано стекло сосудов I в. н. э., то логично предположить, что он происходит из зоны широкого распространения этих сосудов. Высказывалось мнение, что темно-зеленое прозрачное стекло, из которого изготовлены сосуды I в., а также зольное стекло мозаик зеленого цвета происходит из Египта ( Jackson, Cottam , 2015. P. 146; Schibille , in print), при этом многие формы были гораздо шире распространены в западной части Римской империи, где, вероятно, и производились ( Grose , 1991. P. 2–11; Fünfschilling , 2015. S. 272–273)7. То есть местом производства изучаемого кубка является, вероятно, одна из европейских провинций Империи. Однако свидетельства импорта фрагментов сосудов ярко окрашенного (темно-синего) стекла I в. н. э. есть в Комарове, куда его привозили, очевидно, в качестве вторсырья для мастерской. С учетом того, что сосуды в мастерской делались из сырца, также, безусловно, импортируемого сюда из Римской империи, возможность доставки сюда одновременно и импортного стеклобоя выглядит вполне логичной. Однако данный факт не дает возможности исключить гипотезу о производстве подобных кубков в мастерских типа Комаровской, расположенных за границами Римской империи, в частности в ареале черняховской культуры.

Возможна, на наш взгляд, и другая версия происхождения темно-зеленого стекла. Смешение в составе стекла сосудов I в. двух обесцвечивателей – марганца в высоких концентрациях8 и сурьмы – при довольно высоких содержаниях кальция и алюминия свидетельствует, вероятнее всего, о том, что основа для него получалась путем смешения обесцвеченного сурьмой стекла группы 4 с низкими концентрациями CaO и Al2O3 ( Foy et al ., 2004), происхождение которого с высокой долей вероятности связано с Египтом ( Rosenow, Rehren , 2014), римского стекла I в. н. э. с более высокими содержаниями кальция и алюминия, большая часть которого происходит из Сиро-Палестинского региона (Glass Making…, 2014)9. Таким образом, изготовление сосудов и, возможно, окрашивание стекла происходило, скорее всего, уже на европейской территории Империи, где широко циркулировало стекло обеих «химических» групп.

Подводя итог, еще раз остановимся на основных выводах, полученных в результате проведенного исследования. При изготовлении уникального кубка со шлифованным декором, найденного на поселении Комаров, использовано темно-зеленое прозрачное стекло, состав которого не характерен для рассматриваемой эпохи. Вероятно, в качестве сырья в этом случае было вторично использовано более раннее стекло сосудов I в. н. э. Наиболее вероятным объяснением этому факту представляется желание мастера добиться определенного оптического эффекта при использовании стекла интенсивного цвета (вероятно, смешав его с современным бесцветным) для изготовления очень толстостенного сосуда. Можно предположить, что окрашивание «современного» кубку стекла известными на тот момент приемами не давало желаемого результата. На основе данных о химическом составе стекла наиболее вероятным местом производства подобного сосуда представляются европейские мастерские Римской империи; не исключены и центры типа Комаровского, расположенные за лимесом, в частности – в ареале черняховской культуры.

Список литературы Шлифованный кубок изумрудно-зеленого стекла с Черняxовского поселения комаров на среднем Днестре: xимический состав, характер сырья и вопросы происхождения

- Гавритухин И. О., 2007. Днепровское лесостепное Левобережье. Финал черняховской культуры //

- Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э. / Отв. ред.: И. О. Гавритухин, А. М. Облом-

- ский. М.: ИА РАН. С. 9–23. (РСМ; вып. 9.)

- Галибин В. А., 2001. Состав стекла как археологический источник. СПб.: Петербургское Востоко-

- ведение. 216 с.

- Лихтер Ю. А., 1988. Стекло черняховской культуры // РА. № 2. С. 41–53.

- Петраускас О. В., 2014. Деякі підсумки досліджень комплексу пам’яток піздноримського часу

- біля с. Комарів // Черняхівська культура: пам’яті В. П. Петрова / Отв. ред.: О. В. Петраускас,

- С. А. Горбаненко. Київ: ИА НАНУ. С. 165–183. (OIUM; 4.)

- Петраускас О. В., Пастернак В. В., 2003. Склянi посудини могильника черняхiвскоï культури

- Велика Бугаïвка в Середньму Подниiпров’ï // Археологiя. № 4. С. 65–76.

- Петраускас О. В., Шишкин Р. Г., 2013. Могильник и поселение черняховской культуры у с. Вели-

- кая Бугаевка (археологический источник). Київ: ИА НАНУ. 412 с. (OIUM; 2.)

- Румянцева О. С., 2014. Стеклянные сосуды со шлифованным декором и хронология поселения

- Комаров // Проблемы взаимодействия населения Восточной Европы в эпоху Великого пере-

- селения народов / Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 401–427. (РСМ; вып. 15.)

- Румянцева О. С., 2015. Стекло I тыс. н. э.: происхождение и распространение по данным химиче-

- ского состава и изотопного анализа // КСИА. Вып. 237. С. 20–49.

- Румянцева О. С., 2016. Литое стекло с поселения черняховской культуры Комаров: престижная

- посуда или сырье стеклоделательной мастерской? // КСИА. Вып. 245. Ч. I. С. 203–218.

- Румянцева О. С., 2017. Стеклоделие за лимесом: новые данные об организации производства

- и хронологии мастерской в Комарове // SP. № 4. С. 141–164.

- Румянцева О. С., Кадиева А. А., Демиденко С. В., Ханин Д. А., Червяковская М. В., Трифонов А. А.,

- 2019. Стеклянные изделия раннесредневековых могильников горной зоны центральных рай-

- онов Северного Кавказа: химический состав и данные о происхождении // КСИА. Вып. 255.

- С. 32–49.

- Румянцева О. С., Любичев М. В., Петраускас О. В., Трифонов А. А., Ханин Д. А., Червяковская М. В.,

- 2020. Цветное стекло с памятников черняховской культуры и технологические традиции

- провинциально-римских стеклоделов // Между Востоком и Западом (= Inter Orientem et

- Occidentem): Сб. ст. к 65-летию доктора Эрдмуте Шультце и 20-летию Германо-Славянской

- археологической экспедиции: в 3 т. / Под ред. М. В. Любичева, К. В. Мызгина. Харьков: ХНУ

- им. В. Н. Каразина. (Серия «Остроготика»). Т. 3. С. 324–351.

- Румянцева О. С., Любичев М. В., Трифонов А. А., 2018. Химический состав стекла археологического комплекса Войтенки 1 и происхождение сосудов черняховской культуры (предварительные итоги исследований) // Хронология и монетные находки позднеримского времени и эпохи Великого переселения народов. Актуальные археологические исследования в Центральной и Восточной Европе: материалы полевого семинара на базе экспедиции возле с. Войтенки 15–17 сентября 2016 г. / Ред.: М. В. Любичев, К. В. Мызгин. Харьков: Водный спектр Джи-Эм-Пи. С. 182–208. (Ostrogothica-Serie (Hefte); вып. 3.)

- Румянцева О. С., Трифонов А. А., Ханин Д. А., 2018. Химический состав стекла эмалевых вставок и бус // Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в. н. э.) / Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 199–220. (РСМ; вып. 18.)

- Румянцева О. С., Щербаков И. Б., 2016. Стекло-сырец с поселения Комаров на Среднем Днестре: химический состав и данные о характере и хронологии стеклоделательного комплекса позднеримского времени // SP. Вып. 4. С. 299–315.

- Смішко М. Ю. Звіт про дослідження поселення 3–4 ст. з скляною майстернею біля с. Комарове Чернівецької обл. в 1962 р. // Архив ИА НАНУ. Киев. № 196261.

- Щапова Ю. Л., 1978. Мастерская по производству стекла у с. Комарово (III–IV вв.) // СА. № 3. С. 230–242.

- Щукин М. Б., 2005. Готский путь: готы, Рим и черняховская культура. СПб.: Филолог. фак. СПбГУ. 576 с.

- Brill R. H., 1970. The chemical interpretation of the texts // Oppenheim A. L., Brill R. H., Barag D., von Saldern A. Glass and Glassmaking in Ancient Mesopotamia. New York: Corning Museum of Glass. P. 105–128.

- Cholakova A., Rehren T., 2018. A Late Antique manganese-decolourised glass composition: interpreting patterns and mechanisms of distribution // Things that Travelled: Mediterranean Glass in the First Millennium CE / Eds.: D. Rosenow, M. Phelps, A. Meek, I. Freestone. London: UCL Press. P. 46–71.

- Cholakova A., Rehren T., Freestone I., 2016. Compositional identification of the 6th c. AD glass from the Lower Danube // Journal of Archaeological Science: Reports. Vol. 7. P. 625–632.

- Cholakova A., Rehren T., Gratuze B., Lankton J., 2017. Glass Coloring Technologies of Late Roman Cage Cups: Two examples from Bulgaria // Journal of Glass Studies. Vol. 59. P. 117–133.

- Eggers H. J., 1951. Der Römische Import im freien Germanien. Hamburg: Hamburgisches Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte. 2 т.

- Foster H. E., Jackson C. M., 2009. The composition of «naturally coloured» late Roman vessel glass from Britain and the implications for models of glass production and supply // Journal of Archaeological Science. Vol. 36. Iss. 2. P. 189–204.

- Foster H. E., Jackson C. M., 2010. The composition of late Romano-British colourless vessel glass: glass production and consumption // Journal of Archaeological Science. Vol. 37. Iss. 12. P. 3068–3080.

- Foy D., Thirion-Merle V., Vichy M., 2004. Contribution à l’étude des verres antiques décolorés à l’antimoine // Revue d’Archéométrie. 28. P. 169–177.

- Freestone I. C., 2015. The Recycling and Reuse of Roman Glass: Analytical Approaches // Journal of Glass Studies. Vol. 57. P. 29–40.

- Freestone I. C., Gorin-Rosen Y., Hughes M. J., 2000. Composition of primary glass from Israel // La route du verre: Ateliers primaires et secondaires de verriers du second millinaire av. J.-C. au Moyen-Age / Ed. M.-D. Nenna. Lyon: Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux. P. 65–84. (Travaux de la Maison de l’Orient Méditerranéen; 33.)

- Freestone I. C., Stapleton C. P., Rigby V., 2003. The production of red glass and enamel in the Late Iron Age, Roman and Byzantine periods // Through the glass brightly: studies in Byzantine and Medieval Art and Archaeology presented to David Buckton / Ed. C. Entwistle. Oxford: Oxbow. P. 142–154.

- Fünfschilling S., 2015. Die römischen Gläser aus Augst and Kaiseraugst. Kommentierter Formenkatalog und ausgewählte Neufunde 1981–2010 aus Augusta Raurica. Augst: Museum Augusta Raurica. 684 p. (Forschungen in Augst; 51.)

- Gavritukhin I., 2017. Glass vessels of the final of the Chernyakhov culture // Na hranicích impéria – Extra fines imperii. Jaroslavu Tejralovi k 80. narozeninám. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky. P. 83–109.

- Glass Making in the Greco-Roman World / Ed. P. Degryse. Leuven: Leuven University Press, 2014. 190 p. (Studies in Archaeological Sciences; 4.)

- Grose D. F., 1991. Early Imperial Roman Cast Glass: The Translucent Coloured and Colourless Fine Wares // Roman Glass. Two Centuries of Art and Invention / Eds.: M. Newby, K. S. Painter. London: Society of Antiquaries of London. P. 1–18.

- Henderson J., 1991. Technological Characteristics of Roman Enamels // Jewellery Studies. Vol. 5. P. 65–76.

- Henderson J., 1996. Scientific analysis of selected Fishbourne vessel glass and its archaeological interpretation // Chichester excavations IX, Excavations at Fishbourne 1969–1988 / Ed. by B. W. Cunliffe, A. G. Down, D. J. Rudkin. Chichester: Chichester District Council. P. 189–192.

- Jackson C., Cottam S., 2015. ’A green thought in a green shade’; Compositional and typological observations concerning the production of emerald green glass vessels in the 1st century A.D. // Journal of Archaeological Science. Vol. 61. P. 139–148.

- Nenna M.-D., Gratuze B., 2009. Étude diachronique des compositions de verres employés dans les vases mosaïques antiques: résultats préliminaires // Annales du 17e Congrès de l’Association international pour l’histoire du verre, Anvers, 2006. Brussels: University Press Antwerp. P. 199–205.

- Painter S., Kearns T., Cool H., Chenery S., 2015. Roman coloured glass in the Western provinces: The glass cakes and tesserae from West Clacton in England // Journal of Archaeological Science. Vol. 62. P. 66–81.

- Paynter S., 2008. Experiments in the reconstruction of Roman wood-fired glass-working furnace: waste products and their formation processes // Journal of Glass Studies. Vol. 50. P. 271–290.

- Rau G., 1972. Körpergräber mit Glasbeigaben des 4. nachchristlichen Jahrhunderts im Oder-Weichsel-Raum // Acta praehistorica et archaeologica. №. 3. Berlin: Museen Bruno Hessling Verlag. P. 109–214.

- Rosenow D., Rehren Th., 2014. Herding cats – Roman to Late Antique glass groups from Budastis, northern Egypt // Journal of Archaeological Science. Vol. 49, 1. P. 170–184.

- Rumyantseva O., Lyubichev M., Petrauskas O., Chervyakovskaya M., Khanin D., Trifonov A. ’Barbarian’ beakers with facet cut decoration: composition, origin, social and cultural context // Annales du 21eme Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre. Istanbul, Turkey. (In print).

- Sayre E. V., Smith R. W., 1961. Compositional categories of ancient glass // Science. Vol. 133. Iss. 3467. P. 1824–1826.

- Schibille N. Glass cakes and glass tesserae from the Vrina Plain. (In print).

- Schibille N., Boschetti C., Tévar M. A. V., Veron E., de Juan Ares J., 2020. The color palette of the Mosaics in the Roman Villa of Noheda (Spain) // Minerals. Vol. 10. Iss. 3. P. 272.

- Schibille N., Degryse P., Corremans M., Specht C. G., 2012. Chemical Characterisation of Glass Mosaic Tesserae from Sixth-Century Sagalassos (South-West Turkey): Chronology and Production Techniques // Journal of Archaeological Science. Vol. 39. Iss. 5. P. 1480–1492.

- Schibille N., Sterrett-Krause A., Freestone I. C., 2017. Glass groups, glass supply and recycling in late Roman Carthage // Archaeological and Anthropological Sciences. Vol. 9. P. 1223–1241.

- Stawiarska T., 1999. Naczynia szklane okresu rzymskiego z terenu Polski. Studium archeologicznotechnologiczne. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. 275 p.

- Straume E., 1987. Gläser mit Facettenschliff aus skandinavischen Gräbern des 4. Und 5. Jahrhunderts n. Chr. Oslo: Universitetsforlaget. 158 S. (Skrifter / Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning. B; 73.)