Штурм Ливенцовско-Каратаевской крепости: война миров или война внутри мира?

Автор: Мимоход Р. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Бронзовый век

Статья в выпуске: 266, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу материалов Ливенцовско-Каратаевской крепости, которые свидетельствуют, что в финале среднего бронзового века она пала в результате массированного штурма. Приводится историографический анализ подходов к решению проблемы на предмет культурной атрибуции осаждавших ее отрядов. Анализ кремневых наконечников, которыми усеян памятник, показывает, что стрелы не могли принадлежать воинам колесничных культур начала поздней бронзы. События, развернувшиеся вокруг крепости, связаны с набегом носителей южных предкавказских традиций культурного круга Лола. Этот факт подтверждают данные стратиграфии и культурно-типологические сопоставления в контексте системы восточноевропейской хронологии конца средней - начала поздней бронзы.

Ливенцовско-каратаевская крепость, финал средней бронзы, колесничные культуры, посткатакомбный мир, культурный круг лола, хронология, периодизация

Короткий адрес: https://sciup.org/143179088

IDR: 143179088 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.79-96

Текст научной статьи Штурм Ливенцовско-Каратаевской крепости: война миров или война внутри мира?

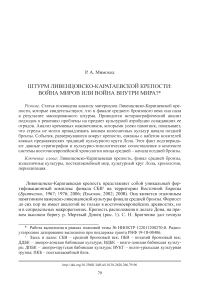

Ливенцовско-Каратаевская крепость представляет собой уникальный фортификационный комплекс финала СБВ1 на территории Восточной Европы ( Братченко , 1967; 1976; 2006; Ильюков , 2002; 2008). Она является эталонным памятником каменско-ливенцовской культуры финала средней бронзы. Форпост до сих пор не имеет аналогий не только в восточноевропейских древностях, но и в сопредельных макрорегионах. Крепость расположена в дельте Дона, на правом высоком берегу р. Мертвый Донец (рис. 1). С. Н. Братченко дал точную

* Работа выполнена в рамках плановой темы № НИОКТР 122011200270-0. Радиоуглеродное датирование выполнено при поддержке гранта РНФ 19-18-00406.

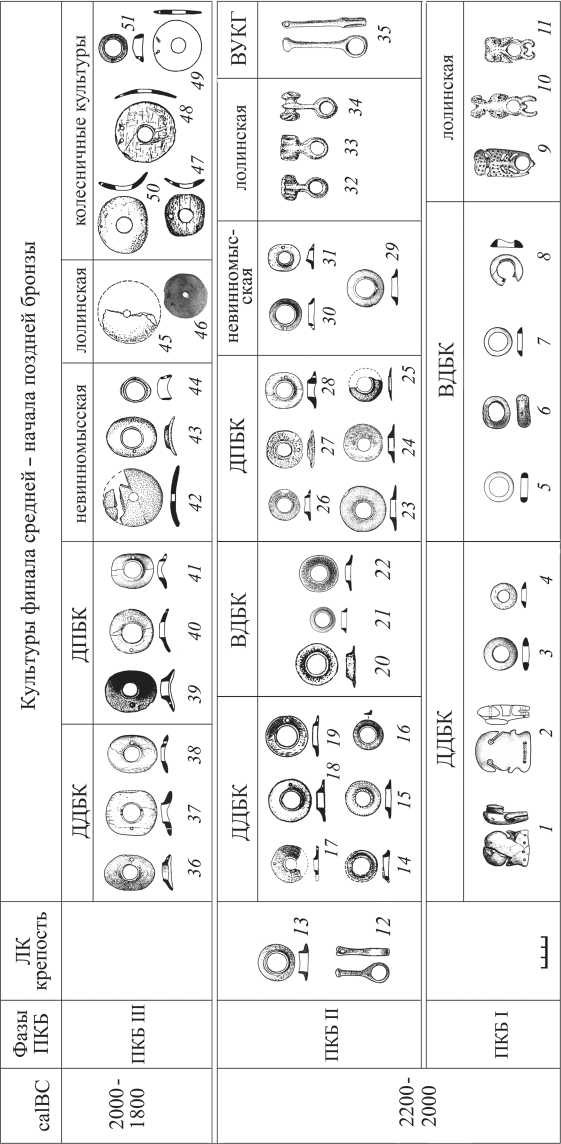

1 Здесь и далее: СБВ – средний бронзовый век; ПБВ – поздний бронзовый век; ДДБК – днепро-донская бабинская культура; ВДБК – волго-донская бабинская культура; ДПБК – днепро-прутская бабинская культура; ВУКГ – волго-уральская культурная группа; ПКБ – посткатакомбный блок.

Рис. 1. Территория блока посткатакомбных культурных образований и расположение Ливенцовско-Каратаевской крепости Условные обозначения: а – памятники культурного круга Лола; б – памятники культурного круга Бабино; в – Ливенцовско-Каратаев-ская крепость; г – реконструируемый исходный ареал и направленность движения отрядов, штурмовавших крепость характеристику этому объекту: «Левенцовская крепость, а по аналогии с ней и Каратаевская, представляли собой своеобразные поселения-убежища с долговременной каменной фортификацией… Они состоят из свободного пространства площадью 1,3–1,5 га, окруженного со всех сторон оборонительными рвами и стеной. Последняя, как и рвы, не сплошная, а состоит из отдельных звеньев чередующихся сооружений, разделенных проходами. В одних из них на высоких платформах находились жилища, другие представляли толстые стены… Вершина этих построек и кровля жилищ служили боевыми площадками» (Братченко, 2006. С. 172).

Феноменальность Ливенцовско-Каратаевской крепости заключается не только в беспрецедентной для Восточной Европы фортификации, но и в том, что она на уровне поселенческих памятников ярко иллюстрирует степень военной конфронтации на рубеже средней – поздней бронзы. Крепость была осаждена, подверглась штурму, который стал причиной «ее падения после ожесточенных боев» (Там же. С. 165). Главным и несомненным свидетельством этого служит тот факт, что значительная часть площади памятника, на которой были проведены раскопки, буквально усеяна кремневыми наконечниками стрел, многие из которых сломались от ударов о камни жилых и фортификационных конструкций. По данным С. Н. Братченко, на раскопе ливенцовского участка крепости площадью около 1800 кв. м было обнаружено 692 каменных наконечника стрел (Там же. С. 36, 128). Большей частью они концентрировались в проходах, ведущих внутрь крепости, т. е. в наиболее напряженных точках столкновений между осажденными и осаждавшими.

Уникальный памятник сразу же вызвал особый интерес со стороны исследователей. Самым востребованным направлением анализа стали попытки установления культурной принадлежности отрядов воинов, которые штурмовали крепость. Этот вопрос начал активно обсуждаться спустя некоторое время после публикации первых данных о раскопках памятника ( Братченко , 1967). Если проанализировать историографию проблемы, то четко можно выявить две тенденции. Одна группа исследователей, более многочисленная, связывает воинские отряды, осаждавшие крепость, с культурами начала поздней бронзы, которые сейчас принято называть колесничными, вторая – рассматривает атаковавшие группы в рамках более раннего культурно-хронологического периода конца средней бронзы. Причем эти две концепции развивались синхронно только с нынешнего столетия.

Начало дискуссии о культурной принадлежности отрядов, напавших на Ли-венцовско-Каратаевскую крепость, положила В. Д. Рыбалова, которая предположила, что укрепление было сооружено для обороны от «срубников» ( Рыбало-ва , 1974. С. 45). Эта идея активно развивалась Э. С. Шарафутдиновой, которая на протяжении 20 лет рассматривала осаждавших как носителей покровских или раннесрубных традиций ( Шарафутдинова , 1978. С. 80; 1983. С. 32; 1995. С. 104; 1996. С. 95; Каминская, Шарафутдинова , 1999. С. 97). В этом же ракурсе решал проблему и В. И. Клочко ( Клочко , 2006. С. 148). Дальше всего по пути уточнения обсуждаемой культурно-хронологической атрибуции пошел В. В. Отрощенко. Он отнес штурмовавшие группы к синташтинской культуре, тем самым обозначив, что крепость пала в ходе дальнедистанционной миграции с востока на запад

( Отрощенко , 2002. С. 182). Эту идею активно поддержал Л. С. Ильюков ( Илью-ков , 2012. С. 125; 2013. С. 27).

Несмотря на популярность концепции о принадлежности осаждавших крепость отрядов к колесничим культурам, которая чуть ли не стала аксиоматичной, только спустя четверть века после ее появления она была поставлена под сомнение. Р. А. Литвиненко обратил внимание на то, что в коллекции наконечников, которыми был усеян памятник, отсутствуют классические покровские и синташтинские экземпляры ( Литвиненко , 2001. С. 17; 2009б. С. 403). Эта идея была поддержана С. Н. Братченко, который полностью исключил возможность участия «в штурме столь отдаленных соседей» ( Братченко , 2006. С. 171). При такой постановке проблемы возникла необходимость и в пересмотре культурной принадлежности воинских отрядов, которые атаковали крепость. С. Н. Братченко полагал, что ее падение было обусловлено конфликтами, которые «имели место в среде носителей культуры Бабино и населения каменско-левенцовской группы» (Там же). Начал обсуждаться тезис и о южном (предкавказском) посткатакомбном происхождении отрядов, осаждавших ливенцовско-каратаевские укрепления ( Литвиненко , 2009а. С. 71; 2009б. С. 403; Мимоход , 2013. С. 157).

Таким образом, если кратко сформулировать основные выводы по историографическому обзору, то их можно свести к концепциям, образно выражаясь, «двух миров». Первая традиция, которая появилась еще в середине 70-х гг. прошлого века, связывает падение Ливенцовско-Каратаевской крепости с осадой воинов колесничных культур начала ПБВ, вторая, более молодая, это событие относит к концу СБВ и ставит вопрос о возможных конфликтах внутри посткатакомбного мира. Противоречивость ситуации хорошо прослеживается на примере эволюции взглядов Л. С. Ильюкова. В 2002 г. он пишет, что «воинственно-настроенные люди, окружившие обе крепости, могли относиться к кругу позднекатакомбных племен» ( Ильюков , 2002. С. 153), а уже через 10 лет приходит к окончательному выводу о синташтинской культурной принадлежности нападавших отрядов ( Ильюков , 2012. С. 125; 2013. С. 27), правда, с возможным участием в составе осаждавшего войска «аборигенного» позднекатакомбного населения ( Ильюков , 2013. С. 27). И в этом уточнении кроется второе серьезное противоречие уже хронологического характера. Исследователь возвращается на историографические позиции прошлого века с констатацией хронологического стыка, если не сосуществования, позднекатакомбного периода и начального этапа ПБВ, тем самым оставляя за скобками своих построений на тот момент уже хорошо изученную посткатакомбную эпоху.

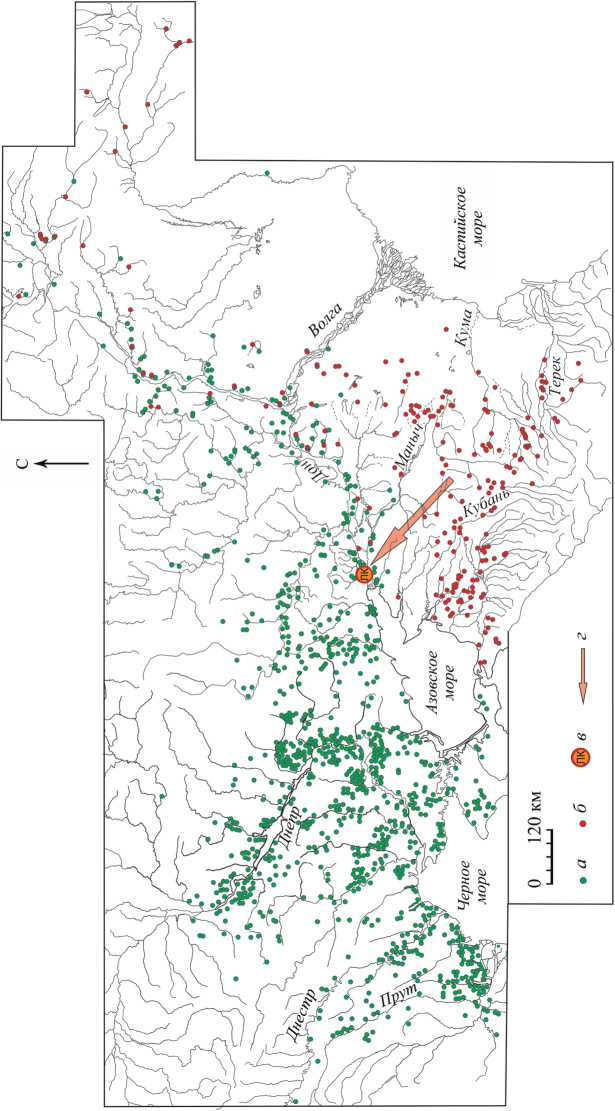

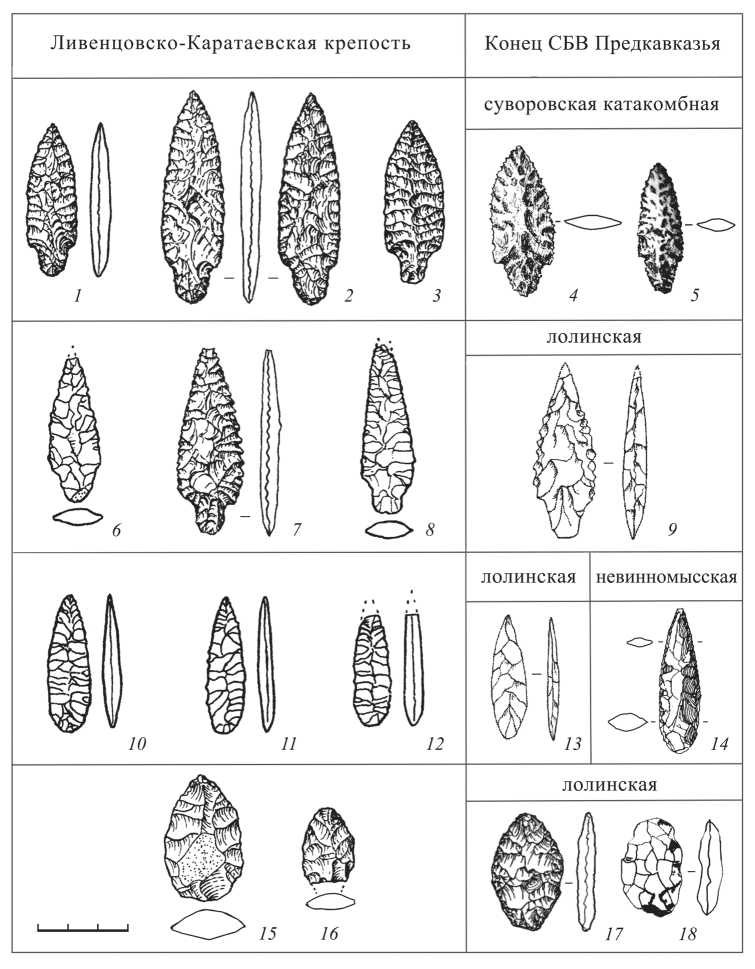

Показательно, что фактически все выводы сторонников обеих концепций сделаны исключительно на типологии обнаруженных в руинах наконечников стрел. И поэтому в попытке ответить на вынесенный в заглавие статьи вопрос имеет смысл начать именно с рассмотрения их типологии. Исчерпывающую классификацию, которую разработал С. Н. Братченко для этой категории инвентаря по материалам Ливенцовско-Каратаевской крепости, сложно переоценить ( Братченко , 2006. С. 135–145). Самый многочисленный тип – это черешковые башневидные наконечники (166 экз.) (рис. 2: 1 ), второй тип (или вариант предыдущего типа, по С. Н. Братченко) представлен черешковыми листовидными (137 экз.) (рис. 2: 2 ), третий - черешковыми треугольно-листовидными

Рис. 2. Типы наконечников стрел из Ливенцовско-Каратаевской крепости (по: Братченко , 2006)

1 – черешковые башневидные; 2 – черешковые листовидные; 3 – черешковые треугольно-листовидные; 4 – узкие с овальным основанием; 5 – выемчатые; 6 – широкие с овальным основанием изделиями (127 экз.) (рис. 2: 3). Остальные разновидности немногочисленны. Отдельные группы составляют узкие стрелы с овальным основанием (не менее 15 экз.) (рис. 2: 4), и выемчатые наконечники (11 экз.) (рис. 2: 5), характерные для среднего бронзового века. В классификации С. Н. Братченко в отдельный тип не выделяются кремневые изделия, обнаруженные в ходе раскопок Л. С. Ильюкова на каратаевском участке крепости (рис. 2: 6). Они рассматриваются в качестве заготовок для наконечников стрел (Братченко, 2006. С. 185). Не отрицая такой возможности, все-таки следует обратить внимание, что по морфологии, характеру ретуши и массивности эти экземпляры полностью соответствуют варианту 1 типа 1 кремневых наконечников лолинской культуры, которые, в свою очередь, имеют аналогии в позднекатакомбных и гинчинских материалах (Мимоход, 2013. С. 146, 147. Илл. 69: 1–7), поэтому, на мой взгляд, есть смысл рассматривать каратаевские изделия не как заготовки, а как наконечники отдельного типа – широкие листовидные с овальным основанием (рис. 2: 6).

Как уже было показано, наиболее популярная концепция связывает отряды, осаждавшие крепость, с воинами колесничных культур. По всей видимости, сторонники этой гипотезы основываются лишь на том факте, что памятник усеян черешковыми стрелами, которые действительно были очень слабо представлены в СБВ, где они начинают появляться ближе к его концу, зато становятся одним из основных видов вооружения дальнего боя в эпоху поздней бронзы. Здесь следует отметить определенный историографический казус. Дело в том, что, скорее всего, сама версия о «покровской» и/или «раннесрубной» инвазии, приведшей к падению Ливенцовско-Каратаевской крепости, которая стала набирать популярность со второй половины 70-х гг. XX в., была основана на факте сопоставления С. Н. Братченко черешковых наконечников с некоторыми раннесрубными экземплярами (Братченко, 1976. С. 125, 127). Эти аналогии справедливо были названы «довольно условными, а потому сомнительными» (Литвиненко, 2009а. С. 71; 2009б. С. 402). При этом сам автор раскопок Ливенцовской крепости никогда не отождествлял нападавших с носителями покровско-раннесрубных традиций и указывал, что большинству наконечников аналогии в срубных материалах отсутствуют (Братченко, 1976. С. 127).

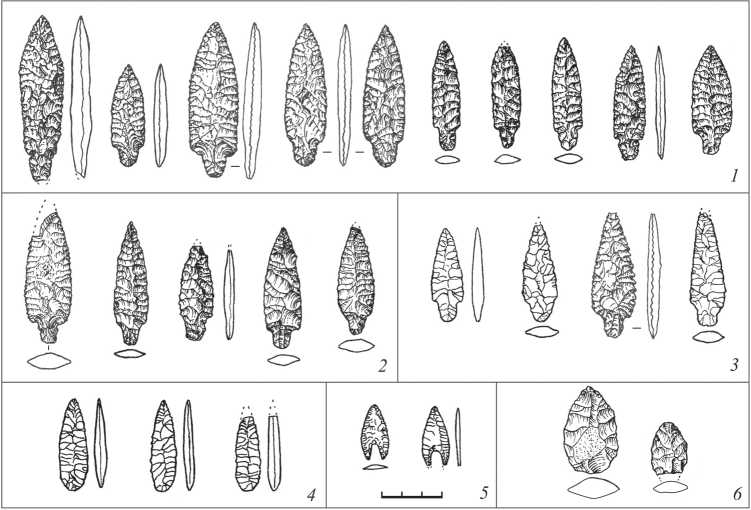

Если детально сопоставить серии черешковых стрел Ливенцовско-Карата-евского укрепленного комплекса с соответствующими наконечниками культур Синташта – Потаповка – Покровск, то исчезнут всякие сомнения по поводу их идентичности. В представительной серии последних фактически отсутствуют либо представлены единичными экземплярами основные типы, найденные в руинах памятника: черешковые башневидные (рис. 3: 1–6 ), черешковые листовидные (рис. 3: 7, 8 ) и треугольно-листовидные (рис. 3: 9–11 ). В свою очередь, в материалах Ливенцовско-Каратаевской крепости совершенно не представлены классические наконечники, которые стандартно входят в колчанные наборы воинов колесничных культур. Речь идет о стрелах «сейминского» или «абашевско-го» типа. Они имеют короткий треугольный черешок, треугольную форму пера и нередко выраженные шипы (рис. 3: 12–18 ) ( Кузьмина , 1992. С. 65; Кузнецов , 2004. Рис. 3: IV ; Кузьмина, Крамарев , 2021). Отсутствует на Ливенцовско-Ка-ратаевском укрепленном комплексе еще одна хорошо известная разновидность системы вооружения дальнего боя колесничных культур – стрелы «покровского» или «турбинского» типа с усеченным основанием (рис. 3: 19–21 ). Принципиально отличается и характер ретуши наконечников из крепости и комплексов круга Синташта – Потаповка – Покровск. В первом случае изделия зачастую были обработаны характерной пильчатой ретушью кавказского происхождения (рис. 3: 1–3, 8–11 ) ( Братченко , 2006. С. 258), во втором – изящной тонкой ретушью, трансмедиальной или билатеральной (рис. 3: 12–19 ) ( Горащук, Кузнецов , 1999. С. 108).

Таким образом, сравнение ливенцовско-каратаевских черешковых наконечников (рис. 3: 1–11 ) и стрел колесничных культур (рис. 3: 12–21 ) ярко иллюстрирует их типологическое различие, что может свидетельствовать о разном культурном происхождении. Исключение возможности принадлежности кремневых наконечников из руин крепости к кругу древностей Синташта – Пота-повка – Покровск предполагает поиск других претендентов на участие в штурме нижнедонского форпоста. Это заставляет внимательно рассмотреть данные южных культурных образований, тем более что часть исследователей, которые занимались этой темой, в той или иной степени констатировали возможное присутствие групп предкавказского происхождения в составе войска, осаждавшего крепость ( Братченко , 2006. С. 171; Литвиненко , 2009а. С. 71; 2009б. С. 403; Ми-моход , 2013. С. 156, 157). Не отрицал этого факта и наиболее последовательный

Рис. 3. Наконечники стрел отрядов, осаждавших Ливенцовско-Каратаевскую крепость, и воинов колесничных культур

1–6 – черешковые башневидные; 7–8 – черешковые листовидные; 9–11 – черешковые треугольно-листовидные; 12–18 – наконечники «сейминского» или «абашевского» типа; 19– 21 – наконечники «турбинского» или «покровского» типа сторонник колесничной концепции захвата форпоста Л. С. Ильюков (Ильюков, 2012. С. 125; 2013. С. 26, 27), так как нельзя было игнорировать находки на площади памятника наконечников из обсидиана.

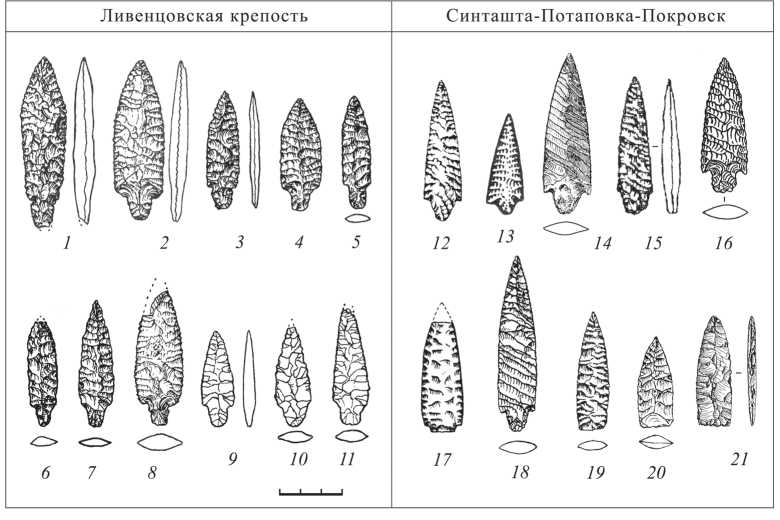

В Предкавказье есть немногочисленные, зато прямые аналогии фактически всем типам стрел, которые обнаружены внутри Ливенцовско-Каратаевской крепости. Точные соответствия самым распространенным на памятнике наконечникам – черешковым башневидным (рис. 4: 1–3 ) – происходят из п. 6 кург. 10 мог. Суворовский в Верхнем Прикубанье (рис. 4: 4, 5 ) ( Нечитайло , 1979. Рис. 52: 3–5 ), который датируется финалом суворовской катакомбной культуры. Здесь полностью идентичны форма черешка и пера, которое до половины или немного выше имеет параллельные грани, переходящие в острие, что и придает им форму, которую С. Н. Братченко назвал башневидной. И суворовские, и целый ряд ливенцовских экземпляров обработаны характерной кавказской пильчатой ретушью. Также в Южном Предкавказье можно найти прямые аналогии и другому достаточно многочисленному типу стрел, которыми усеяны крепостные руины. Речь идет о черешковых треугольно-листовидных наконечниках (рис. 4: 6, 7 ). Полностью идентичный экземпляр происходит из комплекса Чернояр-ская 3/10 раннелолинской культуры в Северной Осетии (рис. 4: 9 ) ( Калмыков,

Рис. 4. Наконечники Ливенцовско-Каратаевской крепости и их предкавказские аналогии

1 – 5 – черешковые башневидные; 6–9 – черешковые треугольно-листовидные; 10–14 – узкие с овальным основанием; 15–18 – широкие с овальным основанием

Мимоход , 2005. С. 208. Рис. 5: 4 ). Как и в предыдущем случае, ливенцовские и черноярский наконечники также обработаны в одинаковой технике пильчатой ретуши. Находят убедительные аналогии в предкавказских погребениях и узкие листовидные стрелы с овальным основанием. На Ливенцовско-Каратаевской крепости они немногочисленны, но, тем не менее, составляют заметную серию (рис. 4: 10–12 ). Точные копии этим наконечникам происходят из погребений родственных культур: лолинской и невинномысской (рис. 4: 13, 14 ) ( Березин , 2000. Рис. 68: 1 ; Калмыков, Мимоход , 2005. Рис. 5: 4 ). Наконец, массивные листовидные стрелы с широким основанием, обнаруженные в раскопе на каратаевском участке памятника (рис. 4: 15, 16 ), имеют убедительные соответствия среди самого распространенного типа стрел в лолинской культуре (рис. 4: 17, 18 ).

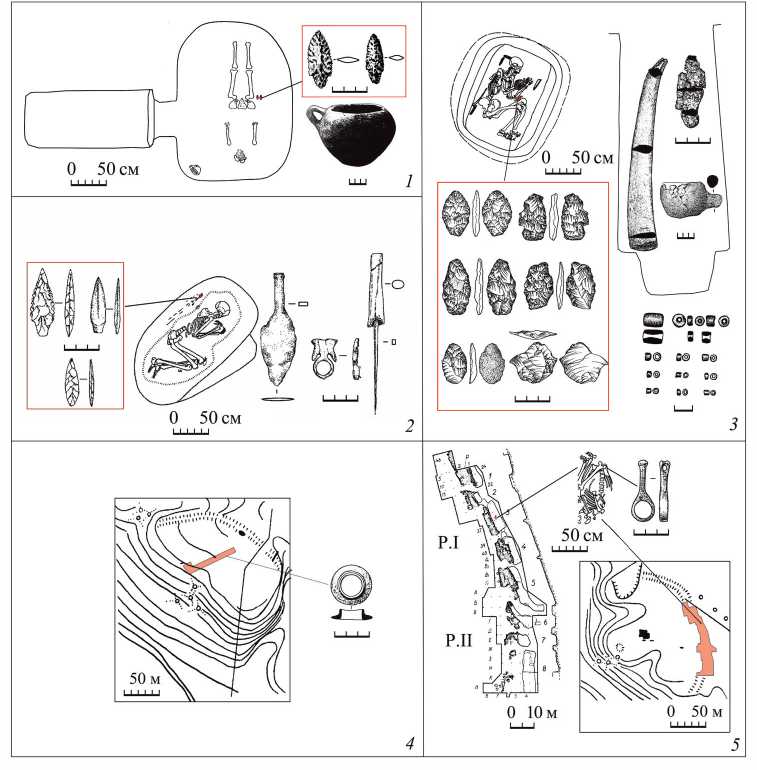

Значение предкавказских аналогий ливенцовско-каратаевской коллекции кремневых стрел заключается не только в структурном сходстве, указывающем на определенное единство их происхождения, но и в ситуативном контексте их обнаружения в захоронениях. В комплексе Суворовский 10/6 оба башневидных наконечника располагались рядом, справа от бедра скелета (рис. 5: 1 ), т. е. они входили в один колчанный набор. Такая же ситуация зафиксирована в п. 10 кург. 3 мог. Черноярская. Здесь черешковый треугольно-листовидный и листовидный с узким основанием кремневые наконечники и еще один черешковый костяной также лежали вплотную друг к другу за спиной умершего (рис. 5: 2 ) – в месте, где обычно носили колчан лучники бронзового века. Показательна ситуация и с листовидными стрелами с широким основанием (рис. 4: 15, 16 ). Как уже отмечалось, этот тип наконечника состоял на вооружении носителей лолин-ской культуры (рис. 4: 17, 18 ). В раннелолинском комплексе Манджикины 1 9/1 он входил вместе с заготовками в состав набора мастера-стрелодела (рис. 5: 3 ), что, без сомнения, свидетельствует в пользу производства таких стрел в местной лолинской среде.

Таким образом, все вышеприведенные данные (типология и ситуативное расположение в могилах) позволяют констатировать, что подавляющее большинство типов стрел, обнаруженных на территории Ливенцовско-Каратаевской крепости, находят прямые аналогии в позднекатакомбных и посткатакомбных погребениях Предкавказья (рис. 5: 1–3 ). Здесь они входили в состав производственного и колчанных наборов. Это означает, что на заключительном этапе СБВ черешковые башневидные и треугольно-листовидные наконечники, а также листовидные изделия с узким и широким основанием были на вооружении у поздне- и посткатакомбных групп Предкавказья, в том числе у носителей ло-линской и невинномысской культур.

Типологический и контекстуальный анализ, отсекающий возможность участия в осаде форпоста отрядов колесничных культур и задающий вектор поиска культурной атрибуции нападавших в посткатакомбной предкавказской среде, должен иметь надежные основания, которые позволят установить время падения крепости и определить ее место в системе относительной хронологии восточноевропейского бронзового века. Интересующий нас период финала средней – начала поздней бронзы является временем существования блока посткатакомбных культурных образований – 2200–1800 СalBC. Он делится на три фазы: ПКБ I (ранняя), ПКБ II (развитая) и ПКБ III (поздняя) (рис. 6) ( Мимоход , 2021б).

Рис. 5. Комплексы с колчанными наборами, комплектом мастера-стрелодела и костяными поясными пряжками из Ливенцовско-Каратаевской крепости и Предкавказья

1 – Суворовская 10/6; 2 – Черноярская 3/10; 3 – Манджикины 1 9/1; 4 – Ливенцовско-Ка-ратаевская крепость, каратаевский участок, пряжка из слоя; 5 – Ливенцовско-Каратаевская крепость, ливенцовский участок, погребение 6 с пряжкой

Для определения позиции Ливенцовско-Каратаевской крепости на шкале предложенной периодизации первостепенное значение имеют две находки. В заполнении рва, в его придонной части, на ливенцовском участке обнаружено п. 6 (рис. 5: 5 ) ( Братченко , 1995. Рис. 2: 6 ; 2006. Рис. 24: 1, 2 ). Под тазом умершего находилась кольцевидно-узкопланочная костяная пряжка. Стратиграфическая позиция этого комплекса свидетельствует, что погребение было совершено незадолго после падения крепости ( Братченко , 2006. С. 92, 93), т. е. оно

Рис. 6. Хронологическое соотношение костяных и роговых пряжек и подвесок восточноевропейских культур финала средней – начала поздней бронзы выступает terminus ante quem для времени ее существования. Подобные изделия в Восточной Европе характерны для фазы ПКБ II. Ливенцовскую пряжку внутри посткатакомбного мира можно уверенно сопоставить с поясной гарнитурой типа Ипатово-Типки второго этапа лолинской культуры (рис. 6: 32–34) и аналогичным изделием заключительного периода ВУКГ (рис. 6: 35). Есть подобные предметы в гинчинских древностях Северо-Восточного Кавказа и средневолжской абашевской культуре (Мимоход, 2021а. Рис. 4: 5–8, 14), где они также не датируются позже фазы ПКБ II.

Вторая культурно-хронологически значимая находка происходит из раскопок на каратаевском участке крепости. Речь идет о костяной пряжке из слоя памятника ( Ильюков , 2008). Она относится к типу 2, по классификации Р. А. Литвиненко ( Литвиненко , 2009а. С. 51. Рис. 2), т. е. имеет одно отверстие с бортиком вокруг него и прямое сечение (рис. 5: 4 )2. Поясные детали этого типа в бабинских культурах, равно как и в невинномысской, маркируют исключительно фазу ПКБ II (рис. 6: 14–16, 20–22, 23–25, 29 )3. Таким образом, узко датирующиеся категории инвентаря и стратиграфические данные показывают, что события, которые привели к падению одного из самых знаковых восточноевропейских форпостов, не могло произойти позже фазы ПКБ II, т. е. 2100–2000 СalBC.

Для того чтобы дополнительно обосновать этот факт, необходимо рассмотреть основные тенденции эволюции поясных пряжек по трем основным посткатакомбным периодам (рис. 6). На фазе ПКБ I в ранней ДДБК и лолинской культуре распространяются фигурная поясная гарнитура, в первой из них – это крючково-планочные изделия европейской традиции (рис. 6: 1, 2), во второй – кольцевидно-планочные пряжки кавказской традиции типа Чограй-Кевюды (рис. 6: 9–11). В это же время в ДДБК и ВДБК существуют поясные детали типа 1 и 1а (Литвиненко, 2009а. Рис. 2), т. е. кольцевые пряжки с линзовидным или усечено-коническим сечением с одним отверстием (рис. 6: 3–8). На фазе ПКБ II во всех бабинских культурах распространяются поясная гарнитура типа 2 (рис. 6: 13–16, 20–22, 23–25, 29). По периодизации Днепро-Донского Бабино Р. А. Литвиненко, такие пряжки маркируют период IIA. Два погребения с этими изделиями (рис. 6: 14, 21) имеют радиоуглеродные даты: Линево 6/6 – Ki-12876: 3825 ± 50 BP (2350–2190 CalBC), Ясиновский III одиноч. кург./6 – Ki-14745: 3660 ± 50 BP (2140–1950 CalBC) (Мимоход, 2013. С. 445. Табл. 3; 4). К фазе ПКБ II, к ее поздней стадии (период IIБ ДДБК, по Р.А. Литвиненко), относятся пряжки типа 2о – округлые изделия ровные в сечении с двумя разновеликими отверстиями и бортиком вокруг центрального (рис. 6: 17–19, 26–28, 30, 31). В лолинской культуре для фазы ПКБ II становятся характерными фигурные кольцевидные с т-образной планкой роговые пряжки типа Ипатово-Типки (рис. 6: 32–34). В ВУКГ в это же время известна узкопланочная реплика этого типа (рис. 6: 35)4, точная аналогия которой происходит из Ливенцовско-Карата-евской крепости (рис. 6:12). Хронологическими индикаторами заключительной фазы ПКБ III служат поясные детали типа 3о – это изделия чаще овальной, реже округлой формы, изогнутые в сечении, с центральным большим и малым дополнительным отверстиями. Они хорошо представлены в ДДБК, ДПБК, а также в невинномысской культуре (рис. 6: 36–41, 43). В последней и лолинских древностях на фазе ПКБ III распространяются также изогнутые в сечении поясные подвески типа Элиста-Калиновский (рис. 6: 42, 45, 46). В этот период в посткатакомбных материалах начинают встречаться пряжки покровского облика (рис. 6: 44), которые являются свидетельствами межкультурных контактов носителей посткатакомбных и колесничных традиций (рис. 6: 51). Для ответа на основной, вынесенный в заглавие вопрос статьи принципиальное значение имеет хронологическое соотношение типов пряжек, представленных в колесничных культурных образованиях и в материалах Ливенцовско-Каратаевского укрепленного комплекса. В культурах круга Синташта – Потаповка – Покровск неизвестны пряжки фазы ПКБ II ни лолинской, ни бабинской традиций, так как формирование этого блока приходится на фазу ПКБ III. Здесь присутствуют более поздние модификации костяных поясных деталей – это изогнутые, реже прямые в сечении изделия, с центральным и дополнительным отверстиями (рис. 6: 47–50), которые структурно близки типам 3о и Элиста-Калиновский культурных кругов Бабино и Лола.

Таким образом, типологический анализ ливенцовско-каратаевских наконечников показал, что основные их типы не могли принадлежать колесничным культурам, которые эксплуатировали стрелы другой морфологии, изготовленные в принципиально иной технике ретуширования. Сравнение серии изделий из крепости со стрелами поздне- и посткатакомбных групп Предкавказья позволяет предполагать, что именно выходцы с этих территорий могли принимать активное участие в штурме нижнедонского форпоста. Разведение во времени Ливенцовско-Каратаевского укрепленного комплекса и колесничных культур начала поздней бронзы позволяет создать непротиворечивую картину хронологии крепостей с учетом данных стратиграфии, типологии кремневых наконечников стрел и эволюции бабинских и лолинских пряжек. Давно выдвинут и обоснован тезис, что сама крепость могла быть основана выходцами из Предкавказья (Братченко, 1985. С. 462; 2006. С. 230; Каминская, Шарафутдинова, 1999. С. 95–97). Новая волна передвижения посткатакомбных групп на север, скорее всего, вызвала локальный военный конфликт, который привел к ее падению. По всей видимости, в случае с гибелью Ливенцовско-Кара-таевского форпоста мы имеем дело с конфронтацией внутри посткатакомбного мира, причем в его южной части, на фазе ПКБ II (2100–2000 CalBC). Виток боевого противостояния между культурами Синташта – Потаповка – Покровск, которые продвигались с востока на запад, с одной стороны, и позднебабин-скими социумами, с другой, приходится на фазу ПКБ III (2000–1800 CalBC). Только на этом этапе, образно выражаясь, можно говорить о войне миров (посткатакомбного и колесничного). К этому времени драматические события вокруг Ливенцовско-Каратаевской крепости уже отшумели, и она находилась в руинированном состоянии.

Список литературы Штурм Ливенцовско-Каратаевской крепости: война миров или война внутри мира?

- Березин Я. Б., 2000. Отчет о раскопках курганного могильника «Иноземцево-1» на территории г. Железноводска Ставропольского края в 2000 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 24526–24528.

- Богданов С. В., 1998. Большой Дедуровский Мар // АПО. Вып. II / Отв. ред. Н. Л. Моргунова. Оренбург: Димур. С. 17–37.

- Братченко С. Н., 1967. Раскопки крепости бронзового века у Ростова-на-Дону // АО 1966 г. / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М.: Наука. С. 66–69.

- Братченко С. Н., 1976. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. Киев: Наукова думка. 252 с.

- Братченко С. Н., 1985. Каменско-ливенцовская группа памятников // Археология Украинской ССР. Т. 1 / Отв. ред. Д. Я. Телегин. Киев: Наукова думка. С. 458–462.

- Братченко С. Н., 1995. Пряжки эпохи средней бронзы и их северокавказские формы // Конвергенция и дивергенция в развитии культур эпохи энеолита – бронзы Средней и Восточной Европы. Ч. II / Отв. ред. В. С. Бочкарев. СПб.: ИИМК РАН. С. 8–26.

- Братченко С. Н., 2006. Левенцовская крепость. Памятник культуры бронзового века // МДАСУ. № 6 / Ред. С. М. Санжаров. Луганськ: Схiдноукраїнський нацiональний ун-т. С. 32–310.

- Горащук И. В., Кузнецов П. Ф., 1999. Каменные наконечники стрел могильников потаповского типа и стрелковое вооружение в тактике колесничего боя эпохи бронзы // Современные экспериментально-трасологические и технико-технологические разработки в археологии: Первые Семеновские чтения / Отв. ред. Г.Ф. Коробкова. СПб.: ИИМК РАН. С. 107–109.

- Ильюков Л. С., 2002. Крепость бронзового века в низовьях Дона // Степи Евразии в древности и средневековье: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения М. П. Грязнова. Кн. I / Отв. ред. Ю. Ю. Пиотровский. СПб.: ГЭ. С. 152–153.

- Ильюков Л. С., 2008. Ливенцовско-Каратаевская крепость среднего бронзового века // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. VIII. Крупновские чтения, 1971–2006 / Гл. ред. А. Б. Белинский. М.; Ставрополь: Памятники исторической мысли: Наследие. С. 621.

- Ильюков Л. С., 2012. Кто штурмовал Ливенцовско-Каратаевскую крепость // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. Кн. 2 / Ред. В. А. Алекшин и др. СПб.: ИИМК РАН: Периферия. С. 122–125.

- Ильюков Л. С., 2013. Кто осаждал Ливенцовско-Каратаевскую крепость в низовьях Дона? // КСИА. Вып. 231. С. 21–28.

- Калмыков А. А., Мимоход Р. А., 2005. Роговые и костяные поясные пряжки и подвески лолинской культуры // МДАСУ. № 4 / Ред. С. М. Санжаров. Луганськ: Схiдноукраїнський нацiональний ун-т. С. 201–234.

- Каминская И. В., Шарафутдинова Э. С., 1999. Жилой комплекс Гамовская Балка – новый памятник эпохи средней бронзы на Северо-Западном Кавказе // АВ. № 6 / Отв. ред. В. М. Массон. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 86–100.

- Клочко В. I., 2006. Озброєння та вiйскова справа давнього населення Украïни (5000–900 рр. до Р. Х.). Киïв: АртЕк. 337 с.

- Кузнецов П. Ф., 2004. Пепкинский курган как отражение конфронтации в начальный период формирования новой культурно-исторической эпохи бронзового века Европы // Вопросы археологии Урала и Поволжья. Вып. 2 / Отв. ред. Д. А. Сташенков. Самара: Самарский ун-т. С. 146–154.

- Кузьмина О. В., 1992. Абашевская культура в Волго-Уралье. Самара: Самарский гос. пед. ин-т. 128 с.

- Кузьмина О. В., Крамарев А. И., 2021. Наконечники стрел конца эпохи средней – начала поздней бронзы Доно-Волго-Уралья // ВАП. Вып. 9 / Отв. ред. М. А. Турецкий. Самара: Слово. С. 144–189.

- Литвиненко Р. А., 2001. О характере взаимоотношений носителей культуры многоваликовой керамики (КМК) и памятников покровского типа (ППТ) // Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века: материалы IX Междунар. науч. конф. 25–30 мая 1998 г. / Отв. ред. В. П. Копылов. Ростов-на-Дону: Ростовский пед. ун-т. С. 15–18.

- Литвиненко Р. А., 2020. Посткатакомбная эпоха Восточной Европы: миграции или военные походы // SP. № 2. С. 333–357.

- Литвиненко Р. О., 2009а. Генеза, розвиток та iсторична доля культурного кола Бабине // МДАСУ. № 9 / Ред. С. М. Санжаров. Луганськ: Схiдноукраїнський нацiональний ун-т. С. 44–89.

- Литвиненко Р. О., 2009б. Культурне коло Бабино (по матерiалам поховальних пам’яток: Дис. … д-ра iст. наук // НА IА НАНУ. Ф. 12. Оп. 2. № 879.

- Мимоход Р. А., 2013. Лолинская культура. Северо-Западный Прикаспий на рубеже среднего и позднего периодов бронзового века. М.: ИА РАН. 568 с. (Материалы охранных археологических исследований; т. 16.)

- Мимоход Р. А., 2021а. «Загадочные» сидячие захоронения бронзового века в Волго-Уралье // РА. № 3. С. 52–66.

- Мимоход Р. А., 2021б. Хронология и периодизация волго-донской бабинской культуры // ВАП. Вып. 9 / Отв. ред. М. А. Турецкий. Самара: Слово. С. 69–91.

- Нечитайло А. Л., 1979. Суворовский курганный могильник. Киев: Наукова думка. 86 с.

- Отрощенко В. В., 2002. Iсторiя племен зрубноï спiльноти: Дис. … д-ра. iст. наук // НА IА НАНУ. Ф. 12. Оп. 2. № 879.

- Рыбалова В. Д., 1974. Поселение Каменка в Восточном Крыму // АСГЭ. № 16 / Ред. А. М. Микляев. СПб.: Аврора. С. 19–49.

- Шарафутдинова Э. С., 1978. Памятники культуры многоваликовой керамики (КМК) на Нижнем Дону и некоторые вопросы периодизации // Древние культуры Поволжья и Приуралья. Т. 221 / Ред. С. Г. Басин и др. Куйбышев: Куйбышевский гос. пед. ин-т. С. 79–81. (Научные труды; т. 221.)

- Шарафутдинова Э. С., 1983. Время появления раннесрубных памятников на Нижнем Дону // Проблемы хронологии археологических памятников степной зоны Северного Кавказа / Отв. ред. В. Я. Кияшко. Ростов-на-Дону: Ростовский ун-т. С. 29–34.

- Шарафутдинова Э. С., 1995. Начальный этап поздней бронзы в Нижнем Подонье и на Северском Донце // Донские древности / Отв. ред. С. И. Лукьяшко. Азов: Азовский краеведческий музей. С. 93–116.

- Шарафутдинова Э. С., 1996. Новые памятники эпохи средней и поздней бронзы Северо-Западного Кавказа // Между Азией и Европой: Кавказ в IV–I тыс. до н. э. / Науч. ред. Ю. Ю. Пиотровский. СПб.: ГЭ. С. 93–95.