Шунудаг - фестиваль художников и мастеров прикладного искусства «Дагестанская биеннале»

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: События, выставки, фестивали

Статья в выпуске: 1 т.5, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140206070

IDR: 140206070

Текст обзорной статьи Шунудаг - фестиваль художников и мастеров прикладного искусства «Дагестанская биеннале»

Фестиваль «Шунудаг» организован с целью сохранения и приумножения фольклорных традиций древней культуры лакского народа, проживающего в высокогорье на территории Республики Дагестан.

Лозунги фестиваля

Цени! Храни! Приумножай!

Присутствуй! Участвуй! Содействуй!

Эмблема Фестиваля «Шунудаг» изображает героя лакской легенды Гарту.

Легенда о Гарту — мальчике-птице

Давным-давно, когда горы еще были священны, а люди путешествовали по миру пешком, в одном ной вершине Шуну, то на другой. Вечером вернется домой, да не с пустыми руками. Иной раз принесет птенцов, которых чуть не загрызла лисица, и лечит их, в другой раз достанет из-за пазухи какие-то перышки, смастерит из них игрушки, похожие на птиц, и дарит ребятам. А то вдруг начнет прыгать с кроватки и махать руками, словно крыльями. Маме приходится садиться рядом и успокаивать его. Погладит она по голове своего неразумного Гарту, вздохнет глубоко-глубоко и скажет: «Эх, Гарту, Гарту, как же ты жить будешь…».

Село, в котором жил Гарту, называлось Цый-ша, и располагалось оно у подножия почитаемой горы Шуну. С вершины Шуну в сторону родного села спускался красивый водопад. Гарту часто приходил сюда, разговаривал с водопадом, слушал музыку его падающих на землю струй.

Время шло. Гарту вырос. Однажды вечером, перегоняя телят с пастбища домой, Гарту увидел, как с карниза Шуну камнем вниз в долину Цовкра бросился орел. Юноша напрягся, вытянулся и подался вперед, словно это он полетел. А потом быстро побежал в долину. Хотел найти орла. Но орел исчез. Гарту поднялся на вершину, туда, где был орел, и застыл в восхищении.

С карниза горы были хорошо видны ближние села. Вон там селение Цовкра. Там Кая, вон Вачи, Сумбатль, Кули, Хосрех, родное Цыйша, Хойми. А там видны весь Мачайнский магал и башни Га-зи-Кумухской крепости, Читур, Кулушац, Чуртах, Хути, Ханар.

Он приложил руку козырьком и вгляделся вдаль. Заходящее солнце прощалось с Лакией, нежно касаясь склонов гор с разноцветными альпийскими лугами. На фоне солнца вдруг воспарил орел. Это было так прекрасно, что Гарту забыл обо всем…

Только приближаясь к дому, Гарту вспомнил, что забыл про своих телят. Заволновался, побежал искать, но не нашел. Этой ночью Гарту долго не мог уснуть. А когда уснул, увидел во сне орла, парящего высоко в небе, и своих телят с крыльями. Телята хотели взлететь, но у них не получалось. Орел говорил им: «Чтобы летать, недостаточно просто иметь крылья, надо знать, для чего они тебе нужны и уметь управлять ими».

С этих пор Гарту начал мастерить крылья. Мечта превращалась в реальность. В соседнем селе Кукни он нашел особый вид камыша, который подошел для каркаса крыльев. Поверх каркаса натянул тонкое полотно и украсил крупными перьями.

Однажды Гарту с утра ушел пасти телят. Шел дождь. Все было, как обычно, и только материнское сердце тревожилось: «Гарту, мой Гарту». Наступил вечер, Гарту не возвращался. Ночью мать не сомкнула глаз в ожидании сына. На рассвете разбудила своего мужа и младшего братишку Гарту. Младшенький проводил много времени рядом с братом и знал некоторые его тайны. Он и повел родителей в пещеру Гарту. По пути нашлись телята. Они паслись недалеко от соседнего села. Гарту здесь не было. Дождь кончился. Но на склонах было скользко, трава влажная, а река мутная. Солнышко поднималось из-за Шуну-дага, прогревая потихоньку землю. Вдруг орел сорвал- ся с вершины горы Шуну и полетел, красиво расправив могучие крылья. Несколько птиц поменьше поднялись в небо с соседней горы.

И вдруг люди услышали крик, чисто и звонко прозвучавший в утренней тишине: «Птицы! Примите меня в свою стаю!» Мать узнала голос сына. Гарту стоял на карнизе горы Шуну, откуда только что слетел орел. Вдруг он вытянулся, подался вперед, подняв руки, крикнул по-орлиному и, взмахнув крыльями, поднялся в небо. Родные стояли в восхищении. Их странный Гарту в эту минуту стал настоящим героем.

Небо застыло в изумлении. Горы задумались: такого вызова они не помнили на своем веку. Даже водопад замолчал. И только ветер подыгрывал: «Полете-е-ел!!! Га-а-арт-у-у!»

Гарту взмахнул своими руками-крыльями еще раз, потом еще и… вдруг устремился вниз. Силы исчезли. Орел слукавил. Он не сказал про то, что нужно быть еще и очень сильным…

Гарту упал на острые камни у подножия Шуну. Так земля мстила непокорному мечтателю. «Ты человек, — говорила она, — не орел, будь рядом со мной, иди сюда, иди, не надо в небо. Небо не для человека. Подоспели люди. Гарту молчал. Он видел своих телят, летающих в небе, орла, нежное любящее лицо мамы и слышал ее голос: «Гарту, Гарту…» Его душа летела в небо все выше, и выше, и выше …

Так простой лакский юноша Гарту не предал свою детскую мечту и остался в памяти потомков первым человеком, который покорил небо. Легенды всегда рассказывают о людях необыкновенных, смелых и мужественных.

О народе: ЛАКЦЫ

Лакцы населяют центральную часть Нагорного Дагестана и относятся к числу коренных народов Северо-Восточного Кавказа. По данным переписи 2002 года, в Российской Федерации проживают 156 тыс. лакцев. Из них в Дагестане 139 732 человека, в том числе в Лакском районе 12,4 тыс., в Кулинском районе 10,8 тыс., в Новолакском районе 8,9 тыс. Отдельные группы лакцев проживают и в других районах: Акушинском (в аулах Балхар, Цуликани, Улуча-ра, Хули), Чародинском (аул Шалиб), Курахском (аул Бурши — Мака), Рутульском (аулах Аракул и Верхний Катрух), Дахадаевском (аул Шадни). Большое

Шунудаг — Фестиваль художников и мастеров прикладного искусства «Дагестанская биеннале»

количество лакцев живет в городах: Махачкала, Буйнакск, Хасавюрт, Каспийск и др. Лакский язык относится к дагестанской группе языков. Традиционным политическим, экономическим и культурным центром Лакии является селение Гази-Кумух (Гъази-Гьумучи).

Территория обитания лакцев представляет собой систему высокогорных плато, расположенных на высоте 800—1500 м над уровнем моря. Первоначальную территорию лакцев можно сравнить с блюдцем, имеющим приподнятые края: она со всех сторон окружена горными грядами. Естественные границы территории и ее небольшие размеры способствовали довольно ранней этнической консолидации.

Лакцы называют себя «Лак», а свой край «Лак-ку». Примечательно, что этот народ, несмотря на все превратности исторической судьбы, пронес сквозь века и сохранил свое этническое самоназвание. Наиболее ранние сведения о «лаках» и их активной роли в политических событиях на Кавказе сохранились в сочинениях античных и древнеармянских авторов (Страбон, Плутарх, М. Хоренский).

Древняя история лакцев, равно как и других народов Дагестана, связана с историей Кавказской Албании — первого государственного образования на Восточном Кавказе. Лакцы имеют богатый фольклор, представленный во всех его жанрах, оригинальную народную музыку. Лакская литература богата своей поэзией, прозой, драматургией. С 1935 года функционирует государственный драматический театр. В последние десятилетия активно развивается профессиональная музыкальная культура, получившая международное признание.

Цель фестиваля — сохранение самобытной культуры, укрепление дружбы и традиций добрососедства среди народов Дагестана и всего Северного Кавказа.

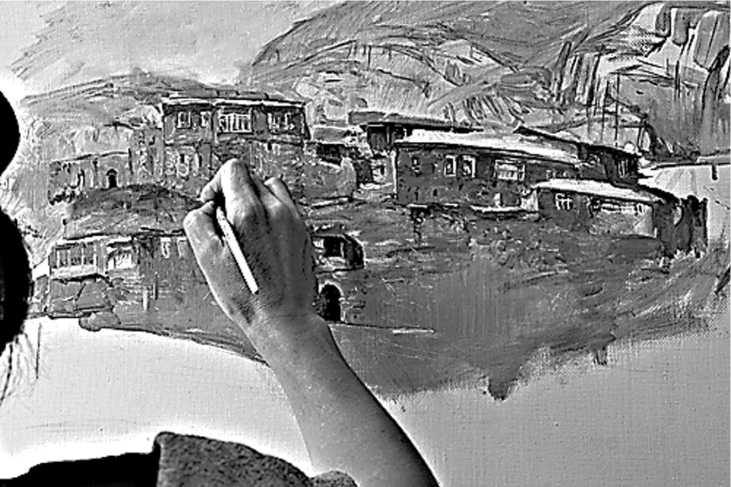

В Биеннале существует несколько номинаций по жанрам: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Участвовать в Биеннале могут как профессиональные и именитые мастера, так и начинающие художники. Возраст участников не ограничен. Местом проведения Биеннале традиционно является село Хайхи Кулинского района Дагестана. Кулинский район расположен на высоте более

2000 метров над уровнем моря в центральной части горного Дагестана, где соседствуют покры- тые снегом горы и зеленые луга, плодородные долины рек и безжизненные скалы.

Организатор фестиваля Шунудаг — известный российский предприниматель, учредитель известной в России и за рубежом компании «Форе-ма-Кухни»

Омари Калаев

…По его словам, основной концептуальной линией проекта является определение художественного образа современного искусства Дагестана, показ и анализ преемственности традиционных форм, особенности новаторских поисков, открытий…

Летом 2008 года была проведена первая в Дагестане Биеннале, где более 150 художников выставили для многочисленных посетителей свои произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Биеннале-2008 собрала художников из Махачкалы, Москвы, Санкт-Петербурга. На Фестиваль приехали мастера народных промыслов из легендарных аулов Дагестана — Балхара, Бежты, Гоцатля. Принять участие в Биеннале-2008 смогли как именитые мастера, так и молодые художники. Свои работы в выставочном зале и под открытым небом представили 123 художника.

Биеннале-2008

В июле 2010 г. в рамках фестиваля Шу-нудаг состоялась выставка-конкурс художников республик Северного Кавказа и Юга России. Заявки на участие подали более 100 мастеров, каждый из которых представил три авторские работы. Участники номинировались по следующим

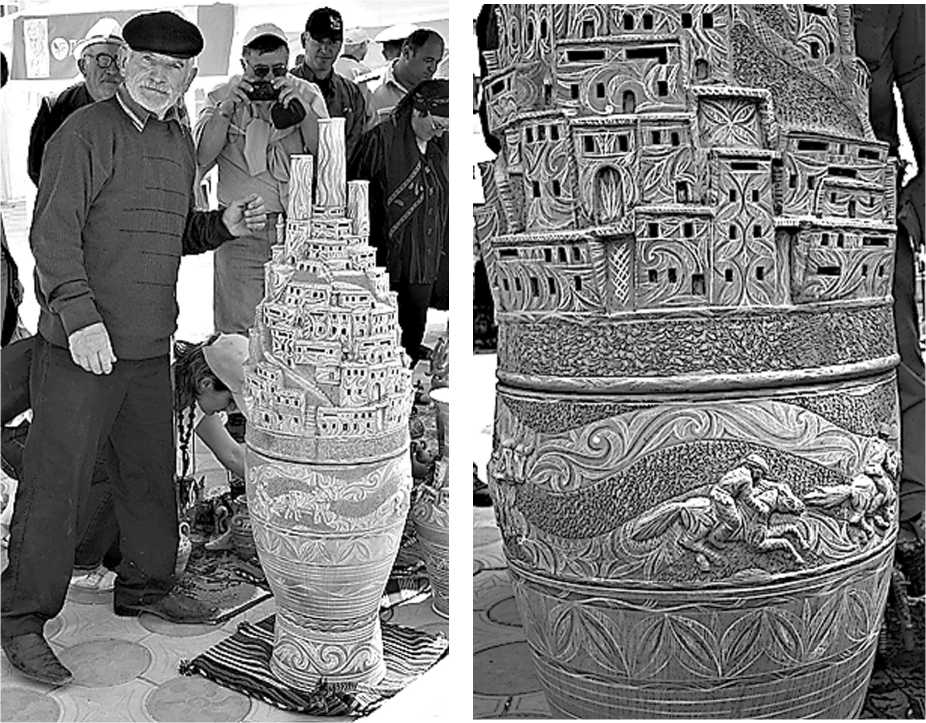

На Биеннале-2008 балхарские мастера и мастерицы привезли свои глиняные сосуды, фигурки животных.

Уникальные образцы балхарской керамики

жанрам: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

В жюри фестиваля вошли члены Российской Академии Художеств. Российский Фонд Культуры поддержал этот творческий форум, который стал заметным событием в культурной жизни Северного Кавказа.