Сибирская косуля (Capreolus рygargus Pallas, 1771) в окрестностях г. Красноярска: прежнее и современное состояние населения

Автор: Смирнов М.Н., Кожечкин В.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 8, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализирован научный материал по состоянию населения косули в окрестностях г. Красноярска в период конца XVIII - начала XXI вв. Приведены материалы о миграциях и связанных с ними потерях. Названы причины упадка ресурсов косуль, а также меры по их охране.

Сибирская косуля, изменения численности, миграции, охота, охрана

Короткий адрес: https://sciup.org/14083174

IDR: 14083174 | УДК: 599.735.34

Текст научной статьи Сибирская косуля (Capreolus рygargus Pallas, 1771) в окрестностях г. Красноярска: прежнее и современное состояние населения

Результаты исследований и их обсуждение. Прежде в районе, примыкавшем к Красноярску, косули отличались особой многочисленностью. П.С. Паласс [10] писал: «Косуль около Красноярска столь много, что целая с мясом иногда в 15 коп. продается…» и через 100 лет в конце 1890-х – начале 1900-х годов в окрестностях Красноярска казаки возили косуль возами [6]. В начале ХХ в. много косуль держалось в бассейне р. Маны. Здесь существовал специальный промысел копытных на путях их миграций. В 1901 г. пять охотников за 8 дней в вершине р. Крола – левого притока Маны – добыли 38 лосей, 4 изюбря, 7 медведей и 25 косуль [18]. В начале ХХ в. по свидетельству этого же автора за 3–4 дня охоты поздней зимой с подхода один охотник убивал 12–20 косуль. Тем не менее численность их была «подорвана в многоснежном 1905 г., когда косули подвергались массовому истреблению местными жителями» [22]. После некоторого подъема к 1930-м годам ресурсы животных снова уменьшились [21, 22]. А.Н. Зырянов [3] сообщал, что в 1910-х гг. косуля в низовьях Маны была многочисленна, а в 1930-е годы она попадалась реже в результате истребления переселенцами, но по правобережью выше нынешнего Дивногорска оставалась обычной. К середине 1950-х гг., по утверждению Г.Д. Дулькейта и В.В. Козлова [2], косуля в районе заповедника «Столбы» и в его окрестностях была «довольно многочисленной». Уровень встречаемости животных здесь, так же как и в других районах центральной части края, понижался после многоснежных зим, которые повторялись довольно регулярно в каждом десятилетии [15]. В пределах этого участка косуля лучше сохранилась по причине его заповедного режима. Надо особо отметить, что популяция косуль в районе Красноярска в прошлом процветала и была многочисленной, благодаря тому, что существовали не заселенные людьми значительные пространства лесостепей на месте будущего города, а также южнее и особенно севернее его. Зимой животные стекались сюда, где снега были неглубоки и существовало достаточно пищевых ресурсов. С основанием города, а затем и деревень, косули истреблялись и все дальше оттеснялись к северу и к югу. Если ранее животные могли беспрепятственно переходить (по льду) и переплывать Енисей, то теперь это стало небезопасным. Особенно ухудшились условия для сезонных миграций косуль после строительства Красноярской ГЭС (1971 г.), так как Енисей перестал зимой замерзать на протяжении свыше 200 км ниже гидростанции.

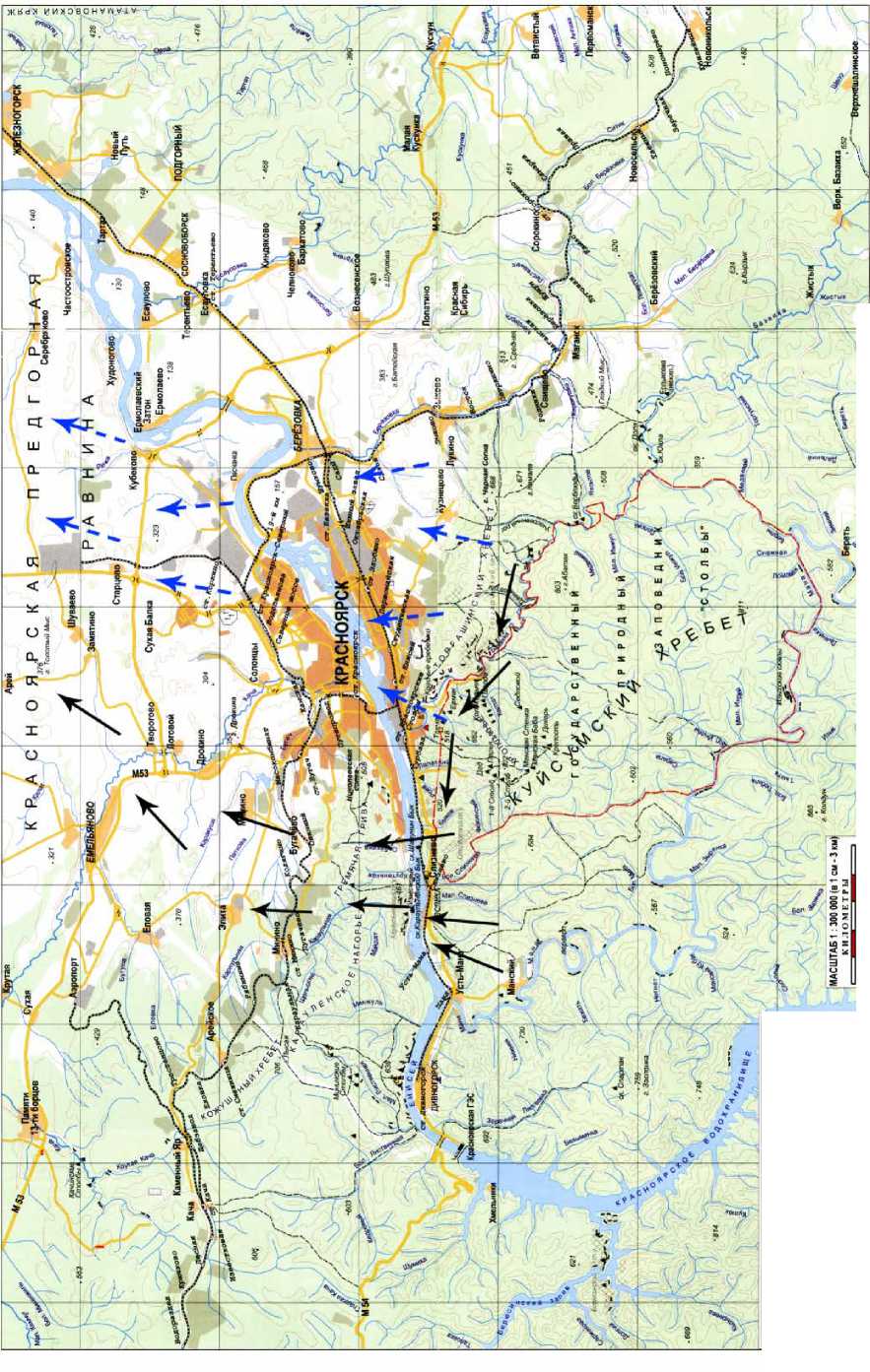

С уменьшением численности косуль традиционные миграции, связанные для них с форсированием Енисея, стали угасать. Фронт миграций прежде простирался примерно от устья р. Маны до устья Березовки, возможно и ниже (рис. 1). По наблюдениям А.Н. Щербакова, которые относятся к 1950 г., косули ежегодно ниже устья Маны переплывали Енисей осенью, в октябре, с правого берега на левый, а весной и в начале лета – с левого берега на правый. Отмечались плывущие через Енисей одиночки и группы косуль в районе села Овсянка и ниже устья р. Большой Слизневой. Эти места переправ косуль через Енисей были известны и А.А. Насимовичу [8]. О том, что косули переплывали Енисей и в других местах ниже по течению реки, свидетельствуют материалы из архива заповедника «Столбы», где содержались сведения о доставленных в так называемый «живой уголок» раненых и ослабленных косулях, пойманных людьми в Енисее или на его берегах. Регистрация животных велась Е.А. Крутовской, начиная с 1958 по 1983 г. (записки её обнаружены в архиве заповедника «Столбы»). В этот период в «живой уголок» поступило 43 косули, раненых собаками и людьми, и просто обессиленных. В год доставляли от 1 до 7 особей (1958 г. – 2 особи, 1961 – 1, 1966 г. – 3, 1974 г. – 2, 1975 г. – 3, 1976 г. – 4, 1977 г. – 7, 1978 г. – 4, 1979 г. – 4, 1980 г. – 3, 1981 г. – 3, 1982 г. – 1, 1983 г. – 6 особей).

M53

Рис. 1. Направление осенних миграций косуль: – до конца XVII – начала XVIII в.;

– до конца XX в.

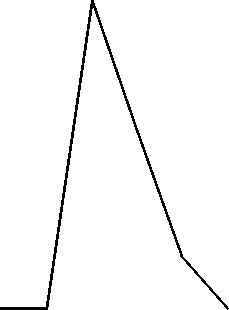

Обращает на себя внимание тот факт, что пик числа доставленных за эти годы косуль был в марте-мае, т.е. в период весенней миграции животных с левого берега Енисея на правый и в октябре-декабре - во время осенней кочевки, когда косули с правого берега стремились на левый (рис. 2).

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Рис. 2. Число раненых и ослабленных косуль, доставленных в «живой уголок» заповедника «Столбы» в 1958–1983 гг. (по оси абсцисс – месяц, по оси ординат – количество особей)

В январе-феврале косули преследовались собаками, так как они выходили на территории бывших зимовок, которые уже заселили люди (ст. Бугач, улицы Туристская, Свердловская и др.). В марте, апреле и мае большинство косуль обнаруживались плывущими через Енисей и только что вышедшими из него. Переплыв Енисей, косули иногда добегали до кордона Лалетино, до поселков Слизнево, Турбаза, Базаиха, Торгашино, садов завода Медпрепаратов, Цементного завода. Надо отметить, что после зимовки доплывавшие до берега косули сильно переохлаждались и уставали, поэтому зачастую становились легкой добычей рыскающих повсеместно по берегам собак или безжалостных людей. Сознательные граждане отгоняли собак и доставляли раненых ими косуль в заповедник.

Во время осенне-зимней миграции в октябре-декабре одну косулю выловили из Енисея у Речного вокзала, другую поймали на середине реки, некоторые животные добирались до старого аэропорта, микрорайона «Зеленая Роща», низовьев р. Качи, предместья «Покровка». От преследующих собак обезумевшие от страха косули бросались в окна жилых одноэтажных домиков, а на дорогах попадали под колеса автомобилей. Таким образом, косули форсировали Енисей не только в указанных выше пунктах, но и в пределах города Красноярска во время традиционных сезонных миграций. В середине-конце зимы, спасаясь от глубокоснежья, косули появлялись на окраинах населенных пунктов. Примечательно, что в июле-сентябре, когда местные косули живут оседло, поступлений этих зверей в «живой уголок» не происходило. Надо сказать, что у многих из доставленных сюда особей ранения были настолько серьезные, что они погибали (из 43 особей умерли 26, т.е. 60,5 %).

По нашим данным, включающим 1980-1990-е годы, в Красноярске и его окрестностях [4] до 70 % убитых собаками косуль пришлось на апрель-май, 25 % - на ноябрь-март и только 5 % на июнь-октябрь.

Свидетельства очевидцев и наши наблюдения, а также места обнаружения мигрирующих косуль, указывают на то, что общее направление осенне-зимнего передвижения животных, переплывающих Енисей, -на северо-восток. Косули переправляются через Енисей из района низовьев р. Маны на устье р. Караульной (вероятно названной так охотниками, поджидавшими («караулившими») в долине идущих на зимовку зверей), ниже переход косуль был в районе пос. Удачный. Места перехода косуль, несомненно, существовали и через территорию современного Красноярска, на что указывает их появление в левобережной части города в сезоны миграций (рис. 1). Уходившие на левый берег Енисея звери в дальнейшем занимали малоснежные участки лесостепи в бассейн рек Качи, Минжуль, Сухой Бузим и Бузим. Не исключено, что здесь они встре- чались с животными, выходившими на зимовку с севера. Таким образом, наши мигранты составляли южную часть группировки косуль, именуемую бузимо-кантатско-кемской [12, 13, 14].

Природные условия этих угодий, которые входят в пределы Красноярской лесостепи, весьма благоприятны для обитания косули не только с точки зрения оптимальности ландшафтов и разнообразия трофических условий, отражающих сочетание лугово-степных и лесных растительных ассоциаций, но с точки зрения возможностей передвижения и питания, которые определяются глубиной снежного покрова.

Некоторые представления о различиях по глубине снежного покрова в вышеуказанных ландшафтах дают наши измерения, сделанные в разные годы при экспедиционных поездках в окрестностях Красноярска. К примеру, в районе ст. Снежница 22 ноября 1997 г. глубина снега была 50 см, а на северо-западной окраине Красноярска (бассейн р. Кача) снег отсутствовал; в низкогорье Восточного Саяна глубина снежного покрова в середине зимы 1995 г. изменялась от 45 до 55 см, а в нижнем течении ключа Куюк при впадении его в р. Бузим в декабре этого года составляла всего 10 см; в средней части бассейна р. Есауловки 14 декабря 1996 г. снег был глубиной 60–80 см, а по р. Сухой Бузим 23 декабря 1996 г. – 40 см, в междуречье Мингуль-Енисей – 30 см. В верховьях р. Малая Березовка 15 декабря 2004 г. глубина снега достигала 40–50 см, а в её низовьях – 15 см, а вот 9 апреля 2006 г. соответственно 70 и около 5 см.

Ещё в начале и середине 1990-х гг. уровень численности на зимовках бузимо-кантатско-кемской группировки косуль был довольно высоким. Наши наблюдения в низовьях р. Бузим и по р. Мингуль в январе-декабре 1995 г. выявили среднюю плотность населения зверей – около 18 особей на 1000 га. Здесь между деревнями Бузуново и Еловкой 30 января 1995 г. мы отметили многочисленные переходы мигрирующих с запада в сторону долины Енисея косуль через обширные поля, перелески по закустаренным ложкам. В конце декабря 1996 г. в бассейне Бузима плотность животных была заметно ниже – 7 особей на 1000 га, отмечено всего три группы косуль, двигавшихся с лесных угодий в лесостепные [16]. По данным авиаучетов, проведенных в 1999–2000 гг., средняя плотность населения косуль понизилась ещё более – до 4 особей на 1000 га [12]. Общая численность группировки снизилась в сравнении с 1995 г. так, что осталось лишь 25 % прежних ресурсов – около 270 особей [11]. Ещё в начале 2000-х гг. высказывались опасения, что исследуемая нами группировка (субпопуляция) находится на грани уничтожения [14]. В силу сложившегося положения она была включена в Красную книгу Красноярского края [5]. Ресурсы субпопуляции подорваны по причине того, что местность, где зимуют косули, расположена близко от краевого центра и доступна для многочисленных охотников Красноярска, причем зимовочные стации ограничены по размерам и продолжают сокращаться под влиянием хозяйственной деятельности человека. Группировка поддерживается только мигрантами с севера и запада в основном из бассейнов рек Кемь, Кеть, Кемчуг. Местные лесостепные косули практически истреблены, на что в числе прочих признаков, согласно наших наблюдений, в 1990-х годах по Бузиму и другим участкам лесостепи указывается очень редкая встречаемость, а местами полное отсуствие визуальных меток на деревьях («обдиров» рогами территориальных самцов), т.е. субпопуляция сейчас существует лишь за счет мигрирующих из подтайги зверей [16].

Южная ветвь мигрантов, состоявшая из косуль правобережья Енисея, по-видимому, практически полностью угасла и теперь не пополняет с юга бузимо-кантатско-кемскую группировку (субпопуляцию). Мигранты этого направления больше всего страдали от охотников в местах зимовки и при переправах через Енисей. Сейчас на правобережье Енисея ресурсы косули сосредоточены в Красноярском заказнике (Торгашин-ский хребет) и в заповеднике «Столбы» в пределах 80–110 особей [1], кроме того, в середине 90-х годов в низовьях Маны держалось около 160 косуль. Эта мигрирующая популяция с Красноярского водохранилища сформировалась сравнительно недавно, около 30 лет назад [20]. Следует отметить, что после аномально тяжелой зимы 2009/2010 гг. ресурсы местной популяции резко сократились в 8–10 раз, а мигранты почти все погибли.

В бассейне Березовки, Есауловки, Тартата, Кантата запасы косуль, вероятно, не превышают 100–200 особей и связь их с левобережными местами зимовок, вероятно, незначительна.

Во всех административных районах, окружающих г. Красноярск, введены запреты на отстрел косули, однако они не всегда соблюдаются, так как «охрана животных недостаточно эффективна из-за малочисленности и слабой технической оснащенности служб по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира [11].

Заключение. Несмотря на суровые природные условия изучаемого нами участка обитания сибирских косуль, в XVIII – начале XX в. сохранялся высокий уровень численности этих зверей, в частности, потому, что на зиму значительная часть косуль, форсируя Енисей, уходила из тайги в более благоприятные малоснежные лесостепи на левом берегу Енисея для переживания зимнего периода

Заселение людьми территории к северу от Красноярска сопровождалось усилением добывания косуль, в том числе на путях их миграций, особенно в годы глубокоснежья. Но прежде при относительной немногочисленности людей и слабой их оснащенности население животных восстанавливалось, звери вновь становились многочисленными.

Косули, мигрирующие с юга через Енисей, составляли южную часть большой зимующей группировки, получившей название бузимо-кантатско-кемской. Животные этой мигрирующей ветви подвергались наибольшему истребительному влиянию, так как передвигались в местах, заселенными людьми. Эту ветвь миграций постигла печальная участь упадка, но сохранившиеся косули, повинуясь инстинкту, уже редкими особями вплоть до конца XX в. продолжали переплывать Енисей даже в пределах окраин города Красноярска и гибли, главным образом, от собак и людей. К началу XXI в. мигрирующая часть населения косуль правобережья Енисея, по-видимому, полностью исчезла. Бузимо-кантатско-кемская группировка (субпопуляция) косуль перестала пополняться животными с юга. Население её редело также и по причине высокой доступности угодий, близости Красноярска с его многочисленными охотниками, слабости существующих местных органов Охотнадзора. В настоящее время охотники хорошо оснащены: почти все желающие могут купить дальнобойную винтовку, автомобиль высокой проходимости, скоростной импортный снегоход. Это дает возможность проникать во все участки лесостепи в любое время года. Ученые, озабоченные судьбой косули в крае, более чем 30 лет назад призывали местные власти «…. категорически запретить всякий отстрел косули и срочно принять жесточайшие меры по усилению борьбы с её истреблением» [19]. Тем не менее легальная и, главным образом, нелегальная охота на косуль продолжалась, в том числе и в окрестностях Красноярска. В итоге их отстрел в окружающих краевой центр районах запретили, а бузимо-кантатско-кемская группировка этих зверей была включена в Красную книгу Красноярского края [5]. Надеемся, что эти меры в сочетании с активизацией Госохотнадзора помогут косуле в дальнейшем сохраниться и увеличить свою численность.