Сибирская страница истории библиотеки Санкт-Петербургского военно-топографического училища

Автор: Панченко А.М.

Журнал: Сфера культуры @journal-smrgaki

Рубрика: Книжная культура

Статья в выпуске: 2 (16), 2024 года.

Бесплатный доступ

Гражданская война вызвала распад многих военных коллекций, которые формировались десятилетиями. Среди них – фундаментальная библиотека Санкт-Петербургского военно-топографического училища (ВТУ). В настоящем исследовании впервые рассмотрена ее история, в том числе сибирские эпизоды, связанные с эвакуацией учебного заведения в Омск и Новониколаевск. Автор раскрывает причины этого перемещения и выявляет все книги из данной библиотеки в фондах «Дома офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны РФ; анализирует их тематику и дарственные надписи, сделанные бывшим начальником училища генералом Н.Д. Артамоновым и выпускником А.А. Носковым.

Военно-топографическое училище, фундаментальная библиотека, Н.Д. Артамонов, Омск, Новониколаевск, книжная культура, история военно-библиотечного дела, историко-культурное наследие, историческая память, культурная традиция

Короткий адрес: https://sciup.org/170204328

IDR: 170204328 | УДК: [027.1+355.4](091)(470) | DOI: 10.48164/2713-301X_2024_16_97

Текст статьи Сибирская страница истории библиотеки Санкт-Петербургского военно-топографического училища

История Санкт-Петербургского Военнотопографического училища неоднократно рассматривалась в контексте трудов по геодезии и топографии [1], топографической службы [2] и ее частей [3], а также в связи с биографиями военных топографов [4]. Известно и монографическое исследование, посвященное самому училищу и его правопреемнику [5]. Содержательная источниковая база по данному вопросу, частично или полностью введенная в научный оборот, представлена воспоминаниями преподавателя высшей геодезии и топографии в ВТУ (1889–1907 гг.), заслуженного профессора Генерального штаба генерал-лейтенанта В.В. Витковского [6; 7], а также мемуарами о выпускнике ВТУ 1893–1895 гг. генерал-лейтенанте В.Г. Болдыреве [8], начальнике ВТУ 1886–1903 гг. генерале от инфантерии Н.Д. Артамонове [9], В.В. Витковском [10] и др. Однако ни в одной из этих и других публикаций не рассматривается фундаментальная библиотека ВТУ, что позволяет говорить о новизне и важности предпринятого нами исследования, цель которого заключалась в том, чтобы выявить и проанализировать книги из фундаментальной библиотеки ВТУ, сохранившиеся в «Доме офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны РФ. История книжного собрания дома офицеров ранее разрабатывалась в трудах М.И. Саврушевой [11], А.М. Панченко [13], А.М. Панченко в соавторстве с Ю.В. Тимофеевой [12], но не в данном аспекте.

Обширную группу источников нашей работы составляют систематические и алфавитные каталоги военных библиотек различных типов. Они обладают высокой информативностью и полезны для изучения истории данных учреждений и их фондов, позволяют уточнить и дополнить представления о библиотечном деле страны в целом и военно-библиотечном деле русской армии в частности. В настоящее время автором выявлено и проанализировано 558 каталогов, списков книг и дополнений к ним таких военных библиотек, как: 1) военно-научные – 189 (из них универсальные – 122; отраслевые – 67; 2) военно-учебных заведений – 36; 3) войсковые офицерские – 294; 4) специальные – 13; 5) для нижних чинов – 5; 6) личные библиотеки военнослужащих – 211. Однако необходимо признать, что многолетние поиски печатного или рукописного каталога библиотеки ВТУ до сих пор не увенчались успехом. В связи с этим особую значимость получает розыск книг со штемпелем данной библиотеки, поскольку составление их списка позволит в определенной степени реконструировать количественные и качественные показатели ее фонда.

Офицеры и нижние чины из воспитанников военно-сиротских отделений, именовавшиеся топографами, составляли Корпус военных топографов (КВТ), образованный 28 января 1822 года. Корпус «явился учреждением преимущественно техническим и подчиненным Генеральному штабу, руководившему всеми [топографическими] работами» [14, с. 1]. Для его комплектования в том же году 22 октября было открыто в здании Главного штаба 2-классное Петербургское училище топографов. В 1832 г., в связи с изменениями в КВТ, произошли организационно-штатные перемены и в училище топографов, которое стало именоваться школой топографов. Из числа топографов нижних чинов были образованы роты, разделенные по своим знаниям на три класса. В 1863 г. с утверждением нового штата Военно-топографического бюро школа топографов получила свое прежнее наименование – Училище топографов, которое с 1 августа 1867 г. стало называться Военно-топографическим училищем (ВТУ) со сроком обучения два года.

ВТУ было учреждено с целью дать специальное образование руководителям топографических съемок и производителям геодезических работ. С введением в действие с 1 августа 1867 г. нового «Положения о Военнотопографическом училище» учреждение «…заняло то место в среде военноучебных заведений, которое ему приличествовало по требовавшимся от воспитанников оного знаниям в математике и специальным предметам» [15, с. 485 (1-й ряд)].

Книжный фонд подобрали в соответствии с учебными дисциплинами, изучавшимися в училище. Можно предположить, что основой для фундаментальной библиотеки стали ресурсы тех учебных заведений, которые были до него. О самой библиотеке ВТУ мы можем судить на основе нормативно-правовых документов, которые упорядочивали различные стороны жизнедеятельности военно-учебного заведения. Так, 24 декабря 1866 г. было Высочайше утверждено представленное Военным Советом «Положение о Военно-топографическом училище», о чем объявили в приказе военного министра генерал-адъютанта Д.А. Милютина № 133 от 14 апреля 1867 года. В данном документе на помощника начальника училища по учебной части возлагалась ответственность за библиотеку училища, все учебные пособия, геодезические и топографические инструменты, за их содержание в исправном состоянии, своевременный ремонт и пополнение. Библиотекой могли пользоваться все офицеры, состоявшие в штате Военнотопографического отдела. На заседании комитета училища в числе прочих рассматривались вопросы: 1) о выборе учебных пособий из числа одобренных ГУВУЗ и 2) пополнении библиотеки необходимыми изданиями. «Штатом Военно-топографического училища» было предусмотрено ежегодное выделение денежных средств на учебные пособия, пополнение библиотеки, физического кабинета, ремонт геодезических, топографических и чертежных инструментов в размере 1 000 рублей.

Ввиду того, что ВТУ через начальника Военно-топографического отдела подчинялось начальнику Главного штаба, то ежегодное финансирование на него предусматривалось в сметах Военного министерства по Главному штабу, а с 1906 г. – Главного управления Генерального штаба.

В 1871 г. в положении «О Военнотопографическом училище»1, как и в приказе военного министра генерал-адъютанта Д.А. Милютина № 89 от 10 марта 1877 г., вводившем в действие новое «Положение о Военнотопографическом училище» и штат Корпуса военных топографов, Военнотопографического отдела, ВТУ и других учреждений относительно библиотеки в основном дублировались статьи, рассмотренные выше. Согласно «Штату Военно-топографического училища» на учебные пособия, пополнение библиотеки и физического кабинета, на ремонт геодезических, топографических и чертежных инструментов было запланировано ежегодное выделение 1 500 руб.

Поскольку до сих пор не удалось обнаружить ни одного каталога рассматриваемой библиотеки, можно предположить, что отделы, по которым комплектовалось книжное собрание училища, определялись «Инструкцией по содержанию библиотек военноучебных заведений, подведомственных Главному их управлению»2. Рассмотрение библиотечных каталогов Александровского3, Алексеевского4, Павловского5, Московского6, Казанского7 военных училищ дает основание полагать, что их отделы были составлены на основе этой «Инструкции»: I. Закон Божий и книги духовно-нравственного содержания; II. Психология, педагогика, дидактика и училищеведение; III. Русская словесность; IV. Французская словесность; V. Немецкая словесность; VI. История; VII. География, статистика, политическая экономия и путешествия; VIII. Математика, механика, астрономия и топография; IX. Физика, химия и технология; X. Зоология, ботаника и минералогия; XI. Анатомия, физиология, медицина и гигиена; XII. Законоведение и администрация; XIII. Военная история и стратегия; XIV. Тактика; XV. Артиллерия; XVI. Фортификация; XVII. Искусства и ремесла; XVIII. Справочные издания и полиграфия; XIX. Периодические издания; XX. Книги для выдачи в чтение учащимся.

Вместо двух учебных заведений – ВТУ и Учебной команды, выпускниками которых комплектовался КВТ, Военный министр генерал-адъютант П.С. Ванновский приказом по военному ведомству № 34 от 15 февраля 1886 г.

учредил одно – ВТУ. В «Положении о Военно-топографическом училище», введенном в действие этим приказом, отмечалось, что цель обучения в нем – готовить молодых людей к службе в КВТ. На одного из младших офицеров по решению начальника училища возлагалось заведывание библиотекою училища и всеми учебными пособиями. Он же вел всю переписку по учебной части. Помимо годового содержания (жалованья и столовых) на вознаграждение ему ежегодно дополнительно отпускалось 300 рублей. На учебные пособия, чертежные и учебные припасы и на пополнение библиотеки было предусмотрено ежегодное ассигнование 900 рублей.

Начальник ВТУ, кроме других своих служебных обязанностей, наблюдал за своевременным обеспечением училища как классными, так и учебными пособи-ями1. Он же отвечал за все литографируемые для училища работы, скрепляя рукописи своею подписью. Младший офицер, отвечавший за библиотеку училища, дополнительно вел журналы комитета училища по учебной и дисциплинарной частям.

В 1906 г. Военный совет рассмотрел представление Главного управления Генерального штаба об учреждении в ВТУ дополнительного (3-го) класса, что потребовало некоторых изменений в положении об училище и в его штатном расписании. Военный министр генерал-лейтенант А.Ф. Редигер своим приказом № 337 от 26 мая 1906 г. ввел в действие «Штат Военнотопографического училища». Ввиду того, что на одного из младших офицеров возлагалось руководство библиотекой и переписка по учебной части, мы можем, согласно этому документу, определить его полный годовой оклад жалованья – 749 руб. 02 коп. (с узаконенными вычетами – 690 руб.), а также годо- вой оклад столовых – 749 руб. 02 коп. (с узаконенными вычетами – 690 руб.). К этой сумме по-прежнему добавлялось вознаграждение библиотекарю в размере 300 рублей. В приказе имелась «Ведомость суммам, потребным Военнотопографическому училищу на содержание юнкеров и хозяйственные расходы». Информация о книгах приводилась в разделе III. На учебные пособия 50 юнкерам ежегодно по штату было предусмотрено на: 1) письменные и чертежные припасы, учебные руководства, планы, карты, рисунки, модели, папки и др. – 950 руб.; 2) литографирование учебных записок, чертежей, издание инструкций, правил, печатание программ, списков, каталогов и др. – 375 руб.; 3) пополнение библиотеки книгами, выписку журналов и газет, переплет книг, наклейку планов, карт, чертежей и др. – 675 руб.

В «Своде военных постановлений» 1914 г.2, в главе III «О Военнотопографическом училище», имелись некоторые изменения. Штат училища пополнился должностью заведующего учебной частью, кандидатуру на которую подбирал начальник училища из числа штаб-офицеров КВТ. Утверждал его начальник Генерального штаба, о чем объявлялось в Высочайшем приказе. Одной из его обязанностей было своевременное обеспечение училища классными и всеми остальными пособиями, относящимися до учебной части. По назначению начальника училища на одного из младших офицеров возлагалось заведывание библиотекой и физическим кабинетом, а также ведение каталога библиотеки.

Летом 1917 г. юнкера ВТУ под руководством офицерского и преподавательского состава проводили полевые учебные топографические съемки и геодезические работы в районе городов Хвалынска и Вольска Саратовской губернии. Осенью Временное правительство приняло решение об эвакуации ВТУ из Петрограда в Хвалынск. В июле 1918 г. Хвалынск был захвачен белочехами.

3 августа началось наступление 4-й армии Восточного фронта, в связи с чем личный состав училища с имуществом (около 10 000 пудов груза – топографи- ческие и геодезические инструменты, фундаментальная библиотека и др.) принудительно передислоцирован сначала в Омск, а позднее – к 19 октября 1918 г. – в Новониколаевск [3, с. 553]. В Новониколаевске летом 1919 г. были организованы учебные и полевые практические занятия, осуществлен набор нового пополнения. В декабре 1919 г. Красная армия вошла в город. Реввоенсовет 5-й армии принял решение о продолжении учебных занятий в целях подготовки военных топографов, теперь уже для РККА. В феврале 1920 г. 1-е Сибирские военно-топографические курсы были передислоцированы в Омск, где им предоставили помещения бывшего Омского кадетского корпуса. Приказом РВСР в мае 1921 г. курсы переименовали в Омскую военно-топографическую школу. В конце 1922 г. было принято решение о ее возвращении к месту прежней дислокации – в Петроград. Однако в результате всех перемещений военно-учебного заведения часть книг из библиотеки ВТУ осталась в Новониколаевске и Омске [11, с. 142].

В книжном собрании «Дома офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны РФ насчитывается более трех тысяч дореволюционных томов книг, принадлежавших в основном военным библиотекам воинских частей и учреждений, дислоцированным в Сибири [12, с. 11-27]. Большую часть библиотеки состав- ляют издания, ранее принадлежавшие библиотеке Омского кадетского корпуса [13, с. 32-38].

Среди изданий выявлено 77 разрозненных томов, принадлежавших библиотеке ВТУ. На всех изданиях библиотеки училища стоял овальный штемпель «БИБЛИОТЕКА ВоенноТопографического Училища» с номером издания внутри овала, а на корешке изданий был типографский оттиск – Б.В.Т.У. На некоторых книгах дополнительно ставился еще и прямоугольный штемпель «БИБЛИОТЕКА В.-ТОП. УЧИЛИЩА».

Подавляющее большинство книг – 69 томов из 77, или 90 % от их общего числа – имело военно-историческую тематику. Посвящены они были Русско-турецкой (1877–1878 гг.), Крымской, Русско-японской, Первой мировой и другим войнам. Перед Военноисторической комиссией Главного штаба по «Описанию Русско-турецкой войны 1877–78 гг. на Балканском полу-острове»1 стояла задача, Высочайше одобренная в докладе военного министра генерала от инфантерии А.Н. Куропаткина: «Составить полное систематическое описание всех событий войны, не впадающее в несвоевременную критику, но излагающее с полною правдивостью фактическую их сторону» [16, с. I (1-й ряд)]. В библиотеке «Дома офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны РФ выявлено только одно издание «Описания», принадлежавшее ранее библиотеке ВТУ.

Сравнение номеров позволяет определить минимальное количество томов в фонде. Самый большой из

1 С Высочайшего соизволения «Описание Русско-Турецкой войны 1877–78 гг. на Балканском полуострове» (9 томов в 10 частях, них – № 7484. Полное количество изданий в библиотеке ВТУ установить пока не представляется возможным.

Почти половину книг из библиотеки ВТУ, в настоящее время хранящихся в «Доме офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны РФ, составляло многотомное издание Военно-исторической комиссии по описанию Русско-турецкой войны 1877– 1878 годов. К работе в составе комиссии, образованной при Главном штабе на основании Высочайшего доклада военного министра генерал-лейтенанта Д.А. Милютина от 21 марта 1879 г., было разрешено привлекать временных сотрудников, одним из которых был полковник Н.Д. Артамонов1.

Таким образом, «Сборник материалов по Русско-турецкой войне 1877– 1878 гг. на Балканском полуострове» из библиотеки ВТУ представлен: 1) однотомные выпуски – 22 (полностью); 2) 5 выпусков в 10 частях (полностью); 3) разрозненные – 4 выпуска в 5 частях (Вып. 45. Ч. 1; Вып. 64. Ч. 2; Вып. 72. Ч. 1, 3; Вып. 90. Ч. 1). Итого – 31 выпуск в 37 частях.

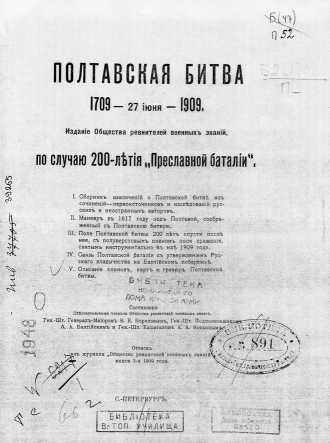

О приверженности преподавателей и выпускников ВТУ широко распространенной среди русского офицерства традиции передавать в дар в учебные заведения книги свидетельствуют дарственные надписи. Пять изданий, посвящённых русско-японской войне, подарил генерал Н.Д. Артамонов, книгу о Полтавском сражении – капитан А.А. Носков.

В пяти изданиях в верхнем левом углу внутренней стороны обложек имеется типографский бланк с напечатанным на нем текстом: «Принесена в дар членом Военного Совета генералом от инфантерии Н.Д. Артамоновым, бывшим Начальником Военно-топографического училища» .

Рис. 1. Александр Александрович Носков

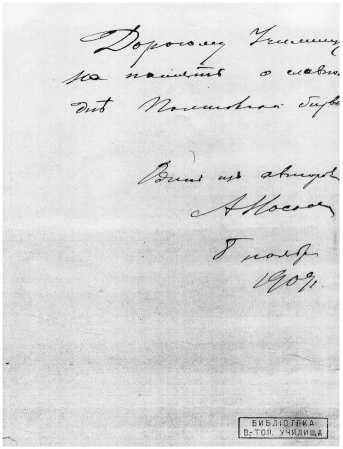

Еще одним дарителем книги для библиотеки ВТУ был выпускник (18941896) и преподаватель училища (19121915), действительный член «Общества ревнителей военных знаний» капитан А.А. Носков. В книге есть его дарственная надпись: «Дорогому училищу на память о славном дне Полтавской битвы. Один из авторов А. Носков 8 ноября 1909 г.».

Рис. 2. Титульный лист. Полтавская битва 1709 – 27 июня – 1909. Изд. Общества ревнителей военных знаний, по случаю 200-летия «Преславной баталии». СПб., 1909. 283 с.

Рис. 3. Подпись А.А. Носкова

Остались в Новосибирске из библиотеки ВТУ и 4 тома художественной литературы, 3 из которых – с сочинениями Г. Гейне. Все они могли быть из отдела V. Немецкая словесность.

«Описание путешествия в Западный Китай» Г.Е. Грумм-Гржимайло и «Путешествие по Монголии…» В.Ф. Новицкого (СПб., 1911), по всей видимости, относились в библиотеке ВТУ к отделу VII. География, статистика, политическая экономия и путешествия, тогда как «Популярное руководство к изучению перспективы и теории теней по курсу рисования д’Анрие» (СПб., 1887) и «Условные знаки для планов полуверстного масштаба» (Тифлис, 1901) занимали свое место в отделе VIII. Математика, механика, астрономия и топография.

История библиотеки ВТУ тесным образом связана с судьбой страны, пережитыми ею войнами и революциями, в результате которых часть ее фонда оказалась в библиотеке «Дома офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны РФ. В нем хранится 77 изданий, ранее принадлежавших ВТУ, о чем свидетельствуют библиотечные штемпели и оттиски на корешках книг. Подавляющее большинство из них посвящено Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Их наличие в библиотеке ВТУ, как и других военноучебных заведений, свидетельствует о внимании Военного министерства к пополнению военных библиотек фундаментальными сочинениями и о централизованном комплектовании их такими изданиями. Присутствие в библиотеке книг, подаренных ей бывшим начальником училища генералом Н.Д. Артамоновым и выпускником А.А. Носковым, подтверждает, что передача генералами и офицерами в дар своих книг в военно-учебные заведения, в которых они учились, была распространенной культурной традицией.

История библиотеки ВТУ, как и военно-научной библиотеки Николаевской академии Генерального штаба, свидетельствует о том, что в годы Гражданской войны лидеры белого движения, профессорско-преподавательский и строевой составы этих военно-учебных заведений, отступая на восток, думали о будущем российского офицерства среднего и высшего звеньев, увозя с собой материально-техническую базу этих двух военно-учебных заведений, включая библиотечные фонды.

Трагическую участь библиотеки ВТУ, фонды которой оказались разрознены и частично утрачены, разделили и другие библиотеки военного ведомства. Реконструировать их историю и фонды путем составления каталогов выявленных изданий – важная научная задача, решение которой будет способствовать не только ликвидации лакун в истории библиотечного дела Российской империи, но и создаст благоприятные условия для восстановления, сохранения и трансляции культурного наследия дореволюционной России, позволит сберечь и преумножить лучшие культурные традиции русского офицерства.

Данная статья представляет собой лишь начальный этап в изучении истории фундаментальной библиотеки ВТУ. В дальнейшем исследовании нуждаются такие вопросы, как история библиотеки с момента образования училища топографов в 1822 г. и до переименования его в 1867 г. в ВТУ; состав ее библиотечного фонда в различные периоды; правила библиотеки; печатные каталоги; фамилии библиотекарей; дальнейшая судьба других изданий библиотеки во время ее нахождения в Сибири.