«Сибирские археологические полевые школы»: инновационный научно-образовательный проект университета и научного института

Автор: Лбова Людмила Валентиновна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Сообщения и рецензии

Статья в выпуске: 5 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

Задачи подготовки квалифицированных кадров археологов в настоящее время являются актуальными в свете интенсификации археологических исследований в России в связи с развитием охранно-спасательных работ, научной интеграции и развитием новых технологий. Деятельность отделения археологии гуманитарного факультета НГУ во многом отвечает требованиям времени в ходе реализации инновационного научно-педагогического проекта «Сибирская археологическая полевая школа».

Новосибирский государственный университет, институт археологии и этнографии со ран, отделение археологии, новые образовательные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/14737978

IDR: 14737978 | УДК: 902/903

Текст краткого сообщения «Сибирские археологические полевые школы»: инновационный научно-образовательный проект университета и научного института

Современные факторы развития в нашей стране археологической науки - усложнение исследовательских задач, существенное увеличение объемов и расширение географии археологических раскопок, требуют усиленного внимания к совершенствованию методических приемов полевых работ, повышению исследовательской квалификации археологов-полевиков. Поэтому задачи подготовки квалифицированных кадров археологов в настоящее время являются очень актуальными. Деятельность отделения археологии гуманитарного факультета НГУ во многом отвечает требованиям времени. Она не ограничивается только рамками учебных программ и производственных практик в формате подготовки специалистов по направлению «Археология». С 2006 г. Институтом археологии и этнографии СО РАН и отделением археологии гуманитарного факультета НГУ успешно реализуется инновационный научно-педагогический проект «Сибирская археологическая полевая школа».

Проект организации и проведения первой такой школы в Сибири направлен на поиск новых форм интеграции гуманитар- ной академической науки и высшего образования, повышение уровня квалификации студентов старших курсов и аспирантов вузов Сибири и Дальнего Востока, ряда иных регионов, развитие коммуникационных связей в молодежном научном сообществе. Полевая школа является логическим продолжением традиций РАЭСК (Региональных археолого-этнографических студенческих конференций - ежегодных в течение последних 50 лет). Она ориентирована, главным образом, на обучение молодых исследователей новейшим технологиям и практическим навыкам полевых, экспериментальных и камеральных археологических исследований, с одной стороны, а с другой - полевая школа - это полигон для педагогических экспериментов, развития системы мастер-классов по различным направлениям науки и педагогики. Таким образом, целью проекта определяется стратегия изменения качества гуманитарной подготовки специалистов через инновационные технологии и интеграцию академической науки и высшего образования.

Основные задачи полевой школы заключаются в следующем: закрепление теорети-

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (ГК 02.741.12.2014).

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 5: Археология и этнография

ческих знаний и практических навыков, полученных в региональных вузах; формирование активного инновационного мышления научной молодежи; стимулирование индивидуального научного поиска; развитие учебно-методического базиса в области полевой, камеральной и экспериментальной археологии Сибири и сопредельных территорий; освоение новейших методик полевых археологических исследований; приобретение навыков тщательного и всестороннего исследования археологических объектов, подвергающихся разрушению в процессе строительных и иных хозяйственных работ.

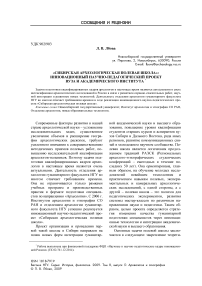

За прошедшие 4 сезона работы школы ее участниками стали преимущественно аспиранты и студенты, молодые сотрудники вузов и научных учреждений Сибири и Дальнего Востока (Владивостока, Благовещенска, Читы, Улан-Удэ, Красноярска, Кемерово, Барнаула, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга), а также стран СНГ (Белоруссия и Киргизия). В составе контингента учащихся преобладают молодые исследователи из Западно-Сибирского региона, что изначально определено квотой для студентов отделения археологии гуманитарного факультета НГУ в размере 50 %. В равных долях представлены восточные регионы - Восточная Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток, небольшую часть составляют молодые исследователи из Европейской части страны (рис. 1).

В качестве преподавателей школы выступали ведущие научные сотрудники ИАЭТ СО РАН и других научно-исследовательских учреждений РАН и СО РАН, преподаватели и сотрудники Новосибирского, Московского, Иркутского, Хакасского государственных университетов, Красноярского государственного педагогического университета. В результате неформального общения в рамках школы обеспечивались непосредственные контакты научной молодежи и ведущих ученых из научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска. В качестве «учителей» школы можно назвать известных ученых - академиков РАН А. П. Деревянко и В. И. Молодина, докторов наук - специалистов в области археологии, антропологии, наук о земле - А. К. Агаджаняна, М. В. Анико-вича, С. В. Васильева, П. В. Волкова, М. И. Дергачеву, Н. И. Дроздова, Г. И. Медведева, В. П. Чеха, М. В. Шунькова и др. Стало возможным и привлечение зарубежных специалистов из США, Канады, Германии, Бельгии, а также стран СНГ - Украины, Узбекистана, Киргизии.

В рамках программы проведения археологической школы были реализованы теоретические (лекционные) и практические курсы, мастер-классы, экскурсионные туры, экспериментальные работы с различными материалами (камнем, костью, глиной) по пяти основным направлениям (подпрограммам). Они обеспечены серией изданий учебно-методического характера (26 учебно-методических пособий), касающихся современных методов и методики полевой археологии, классификации и типологии артефактов, применения методов естественных наук в археологических исследованиях, экспериментальной археологии, геоархеологии, реконструкции палеогеографических условий, охраны историко-культурного наследия. Судя по результатам анкетирования участников, проведенного в 2009 г., выбран-

Западная Сибирь 60%

Восточная Сибирь 21%

Забайкалье и Дальний

Восток 15%

Европейская часть

России 3% ные тематические приоритеты удовлетворяют основным потребностям слушателей. Однако были высказаны пожелания усилить методический аспект исследований археологических объектов с учетом специфики их типологии, показать особенности региональной практики раскопок и фиксации хода и результатов работ.

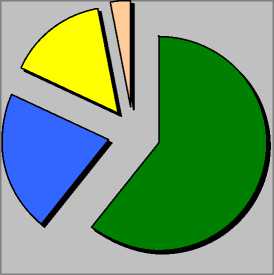

Наблюдается определенный интерес к деятельности археологической школы по принципу вторичного и последующих участий (рис. 2), хотя довольно велика доля (66 %) участия в проекте лишь однажды.

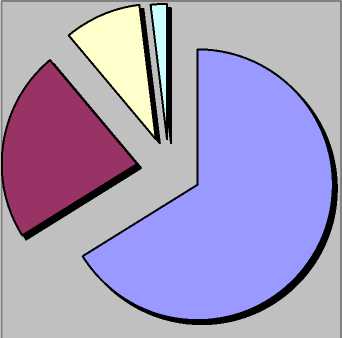

Необходимо отметить, что научные интересы участников проекта тематически представлены довольно пропорционально. В области археологии каменного века специализируется более одной трети участ- ников, по 20–25 % специализируются в области археологии палеометалла и средневековья, а также проблем теоретического характера и историографии (рис. 3). С учетом специализированных интересов в течение всего времени разрабатывались и предлагались различные экскурсионные программы.

Во время экскурсионных поездок участники школы знакомились с различными по хронологии и типологии объектами (стоянками, местонахождениями в стратифицированном и экспонированном состоянии, могильниками различных типов, петроглифами, каменоломнями, памятниками истории новейшего времени). Палеолитические комплексы были представлены объектами Куртакского археологического района (Кур-

-

□ Однократно 66%

-

□ 2 раза 23%

-

□ 3 раза 9%

-

□ 4 раза 2%

Рис. 2. Характеристика устойчивости интереса участников проекта

-

□ Каменный век 35%

-

□ Бронза и ранний железный век 25%

-

□ Средневековье 20%

-

□ Теория 25%

Рис. 3. Характеристика областей научных интересов участников проекта так, Разлог, Каменный Лог, Каштанка, Ба-режеково и др.), Приангарья (Мальта, Герасимово, Горелый Лес, Мальтинка, Георгиевское, Сосновый Бор), палеолитическими объектами Алтая (Карама, Денисова пещера, Усть-Канская пещера), финальнопалеолитическими памятниками в районе Майнской ГЭС на Енисее (стоянки Майнская, Сизая, Голубая, Уй) и Барабинской степи. Памятники неолита и бронзового века были представлены комплексами петроглифов в Шалаболино, афанасьевскими, окуневскими и курасукскими могильными комплексами на горе Георгиевской у с. Тесь на правобережье Енисея; многослойными стоянками побережий оз. Байкал (Улан-Хада, Берлога, Итэрхэй, Сахюртэ); неолитическим комплексом Автодром в Барабе, алтайскими памятниками, такими как могильник Каракол, петроглифы Мыюта и Бичигту-Бом; памятники переходного периода к железному веку – могильник Тартас, Сопка в Бара-бинской лесостепи. Железный век проиллюстрирован курганами тагарской культуры у залива Сарагаш, в местностях Барсучий лог и Салбык в Хакасии с посещением раскопанных и нераскопанных курганов; таштык-скими могильниками в районе Шалаболино; царскими курганами Башадар, Туекта, Манжерок и др. Большой интерес вызвали экскурсия и материалы из раскопок Саянского острога (XVIII в.), осмотр средневекового укрепления Шибэтэ на Байкале. Некоторые элементы этнографии русского и аборигенного населения Сибири были представлены музейными материалами в г. Абакане и с. Шушенское, Музее-заповеднике Тальцы, этнографическими экспозициями краеведческих музеев и музеев ИАЭТ СО РАН. Материалы и коллекции Хакасского и Минусинского, Иркутского, Красноярского краеведческих музеев, музеев ИАЭТ СО РАН, архитектурного заповедника Тальцы, Байкальского музея, отражающие этапы ис- торико-культурного развития Сибири, дополнили полевые впечатления. В целом, на материалах экскурсий участники проекта усваивали не только конкретные знания об археологических эпохах и памятниках, но и приобретали навыки организации научного туризма, а также адекватной оценки ситуации в области охраны памятников истории и культуры федерального значения.

В течение последних трех лет слушатели археологической школы по отдельным программам смогли также принять участие в раскопках уникальных палеолитических комплексов в с. Костенки (2007 и 2009 г.). Кроме того, в рамках совместных научнообразовательных программ по проблемам палеолитоведения, культурной и физической антропологии были проведены стажировки студентов и аспирантов нашего университета по тематикам специализации в Университете Бордо-1 (Франция) и Университете Вайоминг (США).

Показатели эффективности проекта могут быть представлены через дальнейшую специализацию и научный рост молодых исследователей. Так, за время реализации проекта более одной трети участников защитили дипломные работы и успешно закончили обучение в вузе; 5 % поступили в магистратуру, 20 – в аспирантуру; 6 % защитили кандидатские диссертации.

Участники и организаторы школы выражают свою глубокую признательность руководству ИАЭТ СО РАН, ректорату Новосибирского и Иркутского государственных университетов, Красноярского государственного педагогического университета им. Астафьева за возможность развития творческих контактов, раскрытия потенциала молодых исследователей в благоприятных материальных и организационных условиях.

Материал поступил в редколлегию 20.09.2009

«SIBERIAN ARCHAEOLOGICAL FIELD SCHOOLS»: INNOVATIVE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PROJECT UNIVERSITY AND SCIENTIFIC INSTITUTE