Сиги (Coregonus lavaretus L. (Linnaeus, 1758)) некоторых водоемов Средней Карелии

Автор: Рыжков Леонид Павлович, Курицын Антон Евгеньевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 6 (111), 2010 года.

Бесплатный доступ

Сиг обыкновенный, пластические признаки, меристические признаки, длина тела, масса тела, индекс соотношения

Короткий адрес: https://sciup.org/14749763

IDR: 14749763

Текст статьи Сиги (Coregonus lavaretus L. (Linnaeus, 1758)) некоторых водоемов Средней Карелии

Озерно-речные системы Сегозерско-Выгозерского бассейна в последние годы интенсивно осваиваются человеком. В результате на фоне естественных процессов эволюции водоемов антропогенные воздействия начинают оказывать негативное влияние на качественный состав водной среды, особенно на рыбное население озер и рек бассейна. Постепенно сокращается численность ценных в хозяйственном отношении видов рыб (лосось, сиги), которые заменяются малоценными (окунь, ерш, плотва). Если невысокая численность лосося все еще находится на стабильном уровне, то количество сиговых сокращается весьма интенсивно. Поэтому сохранение их запасов в настоящее время становится приоритетной задачей рыбохозяйственной отрасли. Решить данную проблему возможно лишь при наличии знаний о биологических особенностях сиговых в этом уникальном районе Карелии. К сожалению, ранее изучению сиговых в водоемах Средней Карелии уделялось мало внимания [10], [1], [4]. При этом в основном исследовались различные породы сигов в крупных водоемах бассейна. В настоящее время необходимы более глубокие знания о морфологии и биологии сигов не только для сохранения их биоразнообразия, но и для разработки и осуществления конкретных мероприятий по сохранению природных биоресурсов этих представителей ихтиофауны. В этом случае появится возможность сохранить устойчивое развитие молодой водной экосистемы северных водоемов.

Цель настоящей работы – выявить морфологические и биологические особенности сигов крупных водоемов озерно-речных систем Сего-зерско-Выгозерского бассейна. В связи с намеченной целью предполагалось изучить:

-

• морфологические особенности и установить морфологический диагноз сигов;

-

• структуру популяций сигов в озерно-речных системах бассейна;

-

• биологические особенности сигов в различных водоемах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования проводились в период с 2002 по 2008 год. Материал собирался в крупнейшем озере региона Сегозеро, в р. Сегеже, соединяющей этот водоем с Выгозерским водохранилищем, Елмозере и р. Елма, впадающей в озеро Ондозеро, которое через речную сеть соединено с Выгозерским водохранилищем, а также Лин-дозере, являющимся озеровидным расширением дельты р. Сегежи. Рыба вылавливалась с помощью жаберных сетей с ячеей от 25 до 50 мм. Сети устанавливались в прибрежных русловых зонах и в озеровидных расширениях рек. В Сего-зере, Линдозере и Елмозере облавливались как прибрежные, так и глубинные участки. Сети осматривались ежедневно. Всего был отловлен 241 экз. рыб в возрасте от 3 до 7 лет. Размеры сигов из Сегозера (n = 90) колебались в пределах 25,1–34,8 см при изменениях массы тела от 115 до 500 г, из Елмозера (n = 39) – 25–35 см и 160– 550 г, из Линдозера (n = 37) – 20–28 см и 80– 250 г, из р. Сегежи (n = 25) – 21,3–27,7 см и 100– 225 г, из р. Елма (n = 50) – 19,1–26,0 см и 85– 150 г соответственно.

Сбор и обработка ихтиологического материала выполнены по методике И. Ф. Правдина [11] с учетом методических указаний Ю. С. Решетникова [12] для сиговых. Морфологические измерения сигов проводились на свежем материале. Статистическая обработка материала проведена с использованием методического пособия Э. В. Ивантера и А. В. Коросова [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ

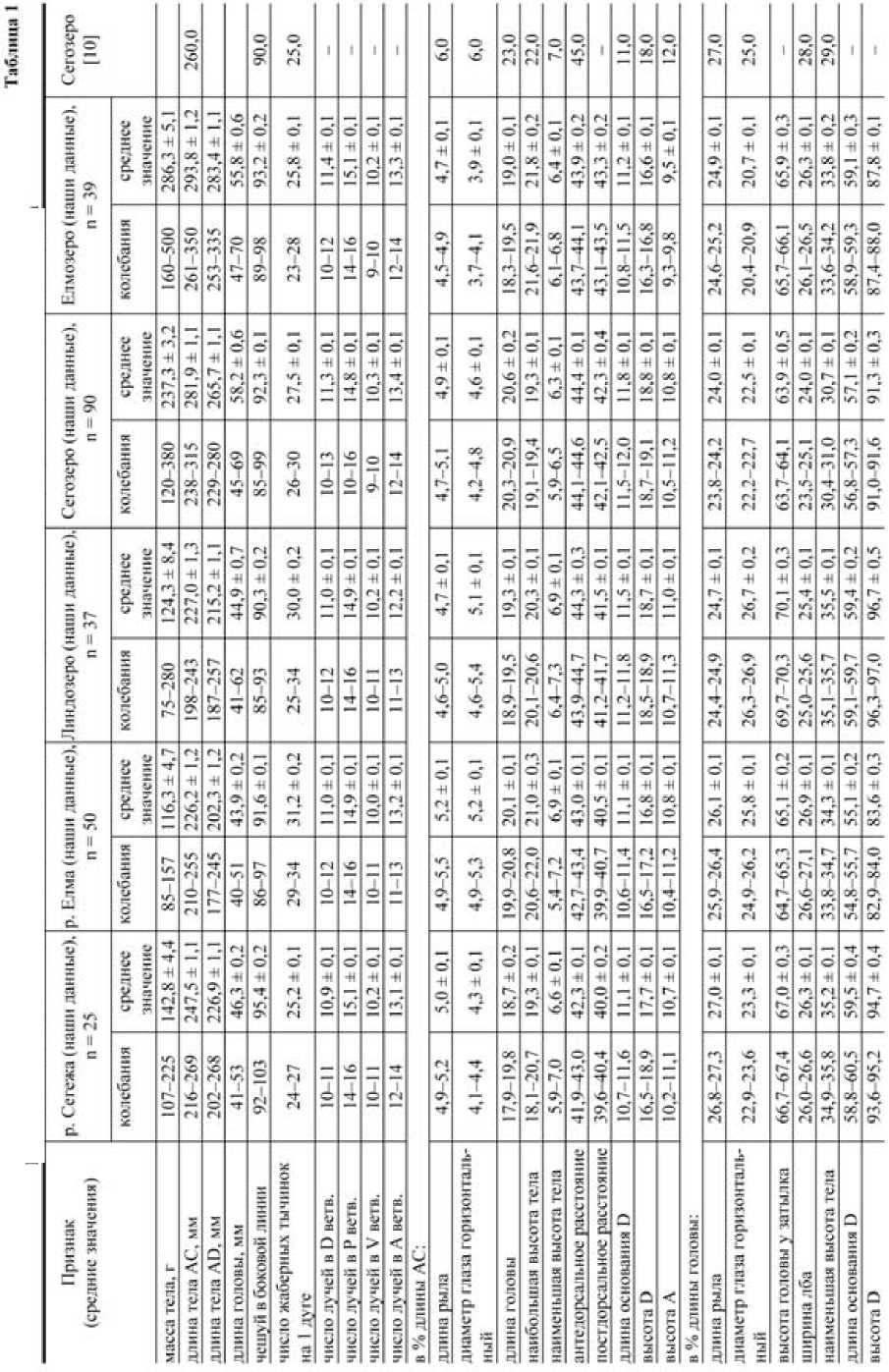

Изучение пластических и меристических признаков половозрелых сигов из разных водоемов Сегозерско-Выгозерского бассейна показало, что, несмотря на наличие экологических форм, сиги исследованных водоемов принадлежат к комплексному виду Coregonus lavaretus L. (Linnaeus, 1758). Это подтверждается прежде всего таким значимым признаком, как число жаберных тычинок [12], величина которого у исследованных сигов колебалась в пределах 25–31 (лимит – 15–64 по [3]). Число чешуй в боковой линии, один из стабильных признаков [15], также входит в пределы лимита – 90–95. Подтверждением этого может быть и количество лучей в плавниках. Так, в D число ветвистых лучей колебалось от 10 до 13, в P – от 14 до 16, в V – от 9 до 11, в А – от 11 до 14. Более подробные сведения о морфометрии приведены в табл. 1.

В то же время в зависимости от условий обитания в водоемах Средней Карелии существуют экологические формы, различающиеся между собой по морфометрическим показателям и биологическим особенностям. Например, по минимальному количеству жаберных тычинок (25,2 ± 0,1) и максимальному числу чешуй в боковой линии (95,4 ± 0,2) выделяются сиги из р. Сегежи. По числу тычинок близки с сегежскими сиги из Елмозера (25,8 ± 0,1). Большее количество тычинок обнаружено у сегозерских сигов (27,5 ± 0,1). По числу чешуй в боковой линии елмозерские (93,2 ± 0,2) и сегозерские (92,3 ± 0,1) сиги находятся между сигами из р. Сегежи и из других исследованных водоемов. При исследовании сигов из р. Елма и Линдозера обнаружено большое сходство в величинах названных показателей. У сигов из этих водоемов число жаберных тычинок колеблется в пределах 25–34, число чешуй в боковой линии – 85–97. Из этой группы сигов меньшими величинами названных показателей отличаются сиги Линдозера (число тычинок – 30,0 ± 0,2, число че-шуй – 90,3 ± 0,2). Интересно отметить, что в последние 50 лет у сегозерских сигов произошли некоторые изменения в морфологических показателях. В частности, несколько увеличилось число жаберных тычинок и чешуй в боковой линии. Причиной этого может быть превращение Сегозе-ра в водохранилище, подъем уровня воды в нем начался в 1957 году. Уже в то время А. Ф. Смирнов отмечал, что при преобразовании Сегозера в водохранилище «условия существования сигов претерпят наибольшие изменения», особенно это касается озерных сигов (сократятся площади нерестилищ, ухудшатся кормовые условия для бентофагов). Предсказывалась также возможность смешения отдельных форм сигов, как это произошло при образовании Выгозерского водохранилища [4].

По количеству лучей в плавниках у сигов из разных водоемов существенных различий не выявлено (табл. 1). Несколько меньшее число лучей обнаружено у линдозерских сигов в плавнике А (12,2 ± 0,1).

По средней массе тела выделяются сиги из Елмозера (286,3 ± 5,1 г), затем по убывающей следуют сегозерские (237,3 ± 3,2 г) и сегежские сиги (142,8 ± 4,4 г). Наименьшей массой тела характеризуются линдозерские сиги (124,3 ± 8,4 г). Весьма интересно, что по линейным размерам также отличаются озерные елмозерские (322,8 ± 1,4 мм), сегозерские (311,9 ± 1,3 мм) и сегежские сиги (264,0 ± 1,2 мм). У других форм сигов линейные размеры сходны (239,8 ± 1,3 – 256,3 ± 1,4 мм). По длине головы выделяются сиги из Сегозера (20,6 ± 0,2 %) и р. Елма (20,1 ± 0,1 %). Кроме того, у сигов из р. Елма (d – 5,2 ± 0,1 %) и Линдозера (d – 5,1 ± 0,1 %) обнаружены большие глаза. Сиги из Елмо-зера характеризуются большой высотой тела (21,8 ± 0,2 %). По данному показателю к ним приближаются сиги из р. Елма (21,0 ± 0,3 %).

Большую высоту тела сигов из Елмозера и р. Елма можно объяснить их сходным образом жизни и кормовой миграцией. Минимальная величина высоты тела у сигов из р. Сегежи и Сего-зера (19,3 ± 0,1 %) может быть связана с существовавшими до образования водохранилища общими нерестилищами и кормовыми угодьями. Сходство величин признаков у сигов из других водоемов можно отнести к сходным экологическим условиям. Гипотетически по пластическим и меристическим признакам сигов Сегозера и Елмозера можно считать чисто озерными формами, сигов из рек Елма и Сегежа, а также из Линдозера можно рассматривать как озерноречных. Последнее хорошо подтверждается путями нерестовых миграций этих групп сигов. Однако следует отметить, что общие географические закономерности могут перекрываться влиянием местных экологических условий [15].

Крупные по массе тела формы сигов из Сего-зера и Елмозера становятся половозрелыми в возрасте 4–5 лет. Более мелкие формы сигов из Лин-дозера и рек Елма и Сегежа начинают созревать в возрасте 3–4 лет. Причем самцы всех исследованных экологических форм сигов созревают на год, иногда даже на 2 года раньше самок. Большинство сигов нерестятся в ноябре (р. Сегежа, р. Елма, Линдозеро). Нерест сигов в Сегозере и Елмозере начинается в конце октября и продолжается в ноябре. В нерестовых стадах сегежской (2,0 : 1,0) и елминской (1,9 : 1,0) групп сигов преобладают самки. Незначительное преобладание самок отмечено у сигов в Елмозере (1,2 : 1,0). Интересно отметить, что у сигов из этого водоема в возрасте 3+ незначительно преобладали самцы. Это явление, очевидно, связано с более ранним созреванием самцов и, возможно, меньшей продолжительностью их жизненного цикла. В период проводимого исследования в основном отлавливались сиги в возрасте 3+…6+. В Сегозере (9), Елмозере (3) и Линдозере (1) были выловлены рыбы в возрасте 7+, что может свидетельствовать о более длинном возрастном диапазоне озерных сигов.

В табл. 2 и 3 приведены сведения о возрастной динамике роста сигов из различных водоемов.

Пластические и меристические признаки сиго» Се го зерс ко - В ы г о зе рс ко г о ба ссе ii и а

Таблица 2

Динамика накопления массы (г) тела у сигов из различных водоемов

|

Водоемы |

3+ |

4+ |

5+ |

6+ |

7+ |

|

р. Сегежа, n = 25 |

115,7 ± 1,6 |

130,6 ± 2.5 |

151,0 ± 3,3 |

205,0 ± 3,7 |

– |

|

р. Елма, n = 50 |

87,5 ± 3,2 |

105,4 ± 4,4 |

132,7 ± 2,2 |

145,0 ± 6,4 |

– |

|

Елмозеро, n = 37 |

180,1 ± 3,4 |

220,4 ± 4,7 |

282,7 ± 2,4 |

350,2 ± 3,6 |

504,5 ± 6,2 |

|

Линдозеро, n = 39 |

82,3 ± 2,1 |

105,1 ± 1,4 |

164,5 ± 5,1 |

204,8 ± 7,4 |

330,0 ± 0,0 |

|

Сегозеро, n = 90 |

141,0 ± 5,7 |

196,8 ± 6,3 |

254,2 ± 2,4 |

308,2 ± 1,7 |

387,2 ± 5,1 |

|

Таблица 3 Возрастная динамика линейного роста (см) сигов из различных водоемов |

|||||

|

Водоемы |

3+ |

4+ |

5+ |

6+ |

7+ |

|

р. Сегежа, n = 25 |

22,2 ± 0.2 |

23,4 ± 0,2 |

24,4 ± 0,4 |

26,6 ± 0,5 |

– |

|

р. Елма, n = 50 |

21,1 ± 0,3 |

22,5 ± 0,2 |

24,7 ± 0,2 |

25,5 ± 0,3 |

– |

|

Елмозеро, n = 39 |

26,3 ± 0,4 |

28,3 ± 0,2 |

30,0 ± 0,1 |

31,5 ± 0,2 |

35,5 ± 0,2 |

|

Линдозеро, n = 37 |

20,8 ± 0,3 |

22,7 ± 0,2 |

24,4 ± 0,3 |

25,7 ± 0,2 |

29,5 ± 0,5 |

|

Сегозеро, n = 90 |

23,9 ± 0,1 |

25,7 ± 0,2 |

28,4 ± 0,1 |

30,0 ± 0,2 |

33,4 ± 0,3 |

|

Таблица 4 Индекс соотношения массы тела (мг) к кубу его длины (см³) |

|||||

|

Водоемы |

3+ |

4+ |

5+ |

6+ |

7+ |

|

р. Сегежа, n = 25 |

10,6 |

10,2 |

10,4 |

10,9 |

– |

|

р. Елма, n = 50 |

9,3 |

9,2 |

8,8 |

8,7 |

– |

|

Елмозеро, n = 39 |

9,9 |

9,7 |

10,5 |

11,2 |

11,3 |

|

Линдозеро, n = 37 |

9,0 |

9,0 |

11,3 |

12,1 |

12,9 |

|

Сегозеро, n = 90 |

10,3 |

11,6 |

11,1 |

12,1 |

12,9 |

К началу полового созревания рыб (3+) в каждом исследованном водоеме четко прослеживаются различия по средней массе тела. Наиболее тугорослыми оказались сиги из Линдозера и р. Елма. Более высокая масса тела отмечена у сигов из р. Сегежи, наиболее быстрорастущими оказались сегозерские и елмозерские сиги. При дальнейшем развитии сигов по темпу роста незначительно преобладали линдозерские и сего-зерские. За 3 года масса тела у сигов из Линдо-зера увеличилась в 2,5 раза, у сигов из Сегозера – в 2,2 раза. Интенсивность роста у сигов из других водоемов была сходной.

В табл. 3 приведены сведения о линейном росте сигов. По показателям линейного роста к началу полового созревания также выделяются сиги из Елмозера и Сегозера. С возрастом рыб темп их роста оказался практически сходным. За

3 года жизни размеры сигов увеличились в 1,1– 1,2 раза. К возрасту 6+ соотношение размерных групп сигов сохранилось на уровне начала полового созревания, то есть по размерам превалировали елмозерские сиги, затем следовали сегозер-ские и сегежские.

Полученные результаты по росту сигов показывают, что у всех форм сигов превалирует в основном накопление массы тела. Если в возрасте 3+…6+ усредненная масса тела у сигов возросла в 2 раза, то их линейные размеры увеличились лишь в 1,2 раза. Об изменениях интенсивности накопления массы тела можно судить также по динамике величин индекса соотношения (ИС) массы тела (мг) к кубу его длины (см³) [13], [14]. Известно, что при отклонении от изометрии величина ИС будет изменяться. При интенсивном увеличении линейных размеров величина ИС будет уменьшаться, а при преобладании роста в высоту и ширину (накопление массы тела) показатель ИС будет возрастать. Зная динамику ИС у рыб, можно судить о продукционных возможностях каждой возрастной группы рыб (табл. 4). Наибольшей величиной ИС (11,3) отличаются сегозерские сиги, затем следуют ел-мозерские и линдозерские (10,3). Наименьшая величина ИС отмечена у сигов из р. Елма (9,0).

Анализ полученных результатов по возрастной динамике роста сигов из различных водоемов показывает, что по исследованным показателям прослеживается существование экологических форм сигов в водоемах Средней Карелии. В частности, четко выделяются две экологические группы сигов – речные (реки Елма и Сегежа) и озерные (Сегозеро). В то же время географически разделенные популяции елмозерских и сегежских сигов существенно отличаются не только по меристическим признакам, но и по скорости роста. Как уже отмечалось, сегежские сиги стоят ближе к сегозерским. Очевидно, до устройства в 1957 году плотины у истока р. Сегежи из Сегозера такая связь существовала. Озерные сиги спускались на нерест в р. Сегежу. После строительства плотины эта связь прекратилась, но оставшиеся в реке сегозерские сиги сохранили свои признаки. Сиги Елмозера, по-видимому, являются промежуточной формой, и их можно отнести к озерно-речной экологической группе. В Линдозере, возможно, также обитает озерно-речная форма сигов, генетически связанная с выгозерскими сигами. Линдозеро является приустьевым расширением реки Сегежи (перед ее впадением в Выгозерское водохранилище). В этом озере сохраняются речные условия. Сегозерские сиги могут быть связаны по происхождению с сигами из Онежского озера. Существует гипотеза, согласно которой 11–12 тысяч лет назад существовало Южно-Онежское приледниковое озеро. Когда край ледника был севернее настоящего Онежского озера, Сегозеро могло быть заливом этого огромного приледни-кового водоема [6], [7], [8]. В это время онеж- ский сиг мог свободно проникнуть в Сегозеро. При дальнейшем формировании Сегозера и его биопродукции образовались несколько форм сигов [10]. Среди них выделилась популяция озерного сига.

Обобщая изложенные материалы, следует отметить, что в Сегозерско-Выгозерском бассейне обитает обыкновенный сиг ( Coregonus lavare-tus L. (Linnaeus, 1758)). В зависимости от условий обитания можно выделить следующие экологические формы:

-

1. Сиг р. Сегежи. Масса тела – 142,8 ± 4,4 г, АС – 247,5 ± 1,1 мм, ИС – 10,5, число жаберных тычинок – 25,2 ± 0,1, число чешуй в боковой линии – 95,4 ± 0,2, длина головы в процентах к АС – 18,7 ± 0,2, ширина лба в процентах от длины головы – 23,3 ± 0,1, горизонтальный диаметр глаза в процентах от длины головы – 23,3 ± 0,1. Половозрелость – 3–4 года, нерест – ноябрь, соотношение полов – 2 : 1.

-

2. Сиг р. Елма. Масса тела – 116,3 ± 4,7 г, АС – 226,2 ± 1,2 мм, ИС – 9,0, число жаберных тычинок – 31,2 ± 0,2, число чешуй в боковой линии – 91,6 ± 0,2, длина головы в процентах к АС – 20,1 ± 0,1, ширина лба в процентах от длины головы – 26,9 ± 0,1, горизонтальный диаметр глаза в процентах от длины головы – 25,8 ± 0,1. Половозрелость – 3–4 года, нерест – ноябрь, соотношение полов – 1 : 1.

-

3. Сиг Линдозера. Масса тела – 124,3 ± 8,4 г, АС – 227,0 ± 1,3 мм, ИС – 10,3, число жаберных тычинок – 30,0 ± 0,2, число чешуй в боковой линии – 90,3 ± 0,2, длина головы в процентах к АС – 19,3 ± 0,1, ширина лба в процентах от длины головы – 25,4 ± 0,1, горизонтальный диаметр глаза в процентах от длины головы – 26,7 ± 0,2. Половозре-лость – 3–4 года, нерест – ноябрь, соотношение полов – 1 : 1.

-

4. Сиг Елмозера. Масса тела – 286,3 ± 5,1 г, АС – 293,8 ± 1,2 мм, ИС – 10,3, число жаберных тычинок – 25,8 ± 0,1, число чешуй в боковой линии – 93,2 ± 0,2, длина головы в процентах к АС – 19,0 ± 0,1, ширина лба в процентах от длины головы – 26,3 ± 0,1, горизонтальный диаметр глаза в процентах от длины головы – 20,7 ± 0,1. Половозрелость – 4–5 лет, нерест – ноябрь, соотношение полов – 1,2 : 1.

-

5. Сиг Сегозера. Масса тела – 237,3 ± 3,2 г, АС – 281,9 ± 1,1 мм, ИС – 11,3, число жаберных тычинок – 27,5 ± 0,1, число чешуй в боковой линии – 92,3 ± 0,1, длина головы в процентах к АС – 20,6 ± 0,2, ширина лба в процентах от длины головы – 24,0 ± 0,1, горизонтальный диаметр глаза в процентах от длины головы – 22,5 ± 0,1. Половозрелость – 4–5 лет, нерест – октябрь – ноябрь, соотношение полов – 1 : 1.

Список литературы Сиги (Coregonus lavaretus L. (Linnaeus, 1758)) некоторых водоемов Средней Карелии

- Александров Б. М., Покровский В. В., Урбан В. В. Озеро Елмозеро//Озера Карелии: природа, рыбы и рыбное хозяйство: Справочник. Петрозаводск: Госиздат Карельской АССР, 1959. С. 502-506.

- Александров Б. М., Покровский В. В., Урбан В. В. Озеро Ондозеро//Озера Карелии: природа, рыбы и рыбное хозяйство: Справочник. Петрозаводск: Госиздат Карельской АССР, 1959. С. 506-514.

- Атлас пресноводных рыб России/Под ред. Ю. С. Решетникова. Т. 1. М.: Наука, 2002. 380 с.

- Гордеева -Перцева Л. И., Смирнов А. Ф., Стефановская А. Ф. Озеро Сегозеро//Озера Карелии: природа, рыбы и рыбное хозяйство: Справочник. Петрозаводск: Госиздат Карельской АССР, 1959. С. 465-482.

- Ивантер Э. В., Коросов А. В. Основы биометрии. Петрозаводск: Карелия, 1992. 168 с.

- Квасов Д. Д. Позднечетвертичная история крупных озер и внутренних морей Восточной Европы. Л.: Наука, 1975. 278 с.

- Квасов Д. Д., Амантов А. В. Происхождение котловины Онежского озера//Палелимнология Онежского озера. Л.: Наука, 1990. С. 80-82.

- Кудерcкий Л. А. Онежское озеро//История Ладожского, Онежского, Псковско-Чудского озер, Байкала и Ханки. Л.: Наука, 1990. С. 106-108.

- Озера Карелии: природа, рыбы и рыбное хозяйство: Справочник. Петрозаводск: Госиздат Карельской АССР, 1959. 620 с.

- Правдин И. Ф. Сиги водоемов Карело-Финской ССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. 324 с.

- Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. М.: Пищевая пром-сть, 1966. 376 с.

- Решетников Ю. С. Экология и систематика сиговых рыб. М.: Наука, 1980. 301 с.

- Рыжков Л. П. Динамика соотношения весовых и размерных показателей у различных видов рыб//Материалы Всерос. конф. «Водные и наземные экосистемы: проблемы и перспективы исследований». Вологда, 2008. С. 357-359.

- Рыжков Л. П. Экологические аспекты динамики соотношения величин массы и размеров тела окуня//Материалы ХХVIII междунар. конф. «Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов Европейского Севера». Петрозаводск, 2009. С. 475-478.

- Svardson G. Significance of introgression in coregonid//Biology of coregonid fish. Winnipeg: University Manitoiba Press, 1970. P. 33-59.