Сигнальные кострища и система визуальной коммуникации городища Усть-Чёрная (раннее средневековье, Забайкалье)

Автор: Бычков Дмитрий Александрович, Волков Павел Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

В ходе полевых исследований на раннесредневековом Усть-Чёрнинском городище были обнаружены остатки сгоревших деревянных конструкций. Археологический контекст не позволял однозначно интерпретировать эти находки. Для проверки выдвинутых предположений было проведено комплексное исследование. Эксперименты с различными типами кострищ создали необходимую базу данных для реконструкции конкретного археологического материала. Проведение планиграфического анализа дало основание интерпретировать сгоревшие конструкции как сигнальные кострища. На основе полученных теплотехнических, метрических и морфологических параметров были произведены теоретические оценки дальности видимости и их вероятного светодымового сигнала. Проведенные исследования (анализ местности, разведочные работы и серия экспериментов) позволили выделить особые участки местности близ городищ Шилкинской системы. Вероятно, там могли находиться площадки, которые использовались для передачи светодымового сигнала. На одной из таких площадок были обнаружены материалы, которые на основе серии экспериментов интерпретируются как остатки точки передачи сигналов. Результат проведенного комплексного исследования позволяет зафиксировать практику использования системы визуальной коммуникации между раннесредневековыми городищами в районе устья р. Чёрной. Материалы, собранные и обработанные в ходе исследования, позволяют говорить о сигнальных кострищах как об особых археологических объектах, имеющих специфические археологические признаки.

Забайкалье, раннесредневековые городища, сигнальные кострища, эксперимент, планиграфический анализ, система визуальной коммуникации

Короткий адрес: https://sciup.org/147219383

IDR: 147219383 | УДК: 903’43

Текст научной статьи Сигнальные кострища и система визуальной коммуникации городища Усть-Чёрная (раннее средневековье, Забайкалье)

башнях и т. д. Меньше всего свидетельств использования подобного рода устройств можно обнаружить в материалах полевых археологических исследований. Относительно числа других археологических объектов и находок, сигнальные устройства от-

∗ Исследование проведено в рамках государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 33.702.2014/К).

Авторы благодарят за предоставленные материалы и консультации канд. ист. наук, доц. кафедры археологии и этнографии и кафедры востоковедения ГФ НГУ С. В. Алкина и старшего преподавателя кафедры востоковедения ГФ НГУ В. В. Ахметова.

Бычков Д. А. , Волков П. В. Сигнальные кострища и система визуальной коммуникации городища Усть-Чёрная (раннее Средневековье, Забайкалье) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 7: Археология и этнография. С. 125–135.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 7: Археология и этнография

носятся к наиболее редким. Обнаружение сигнальных устройств может обеспечить археологические исследования новыми источниками об организации пространства на поселении, о фортификационных сооружениях, связи между поселениями или отдельными районами.

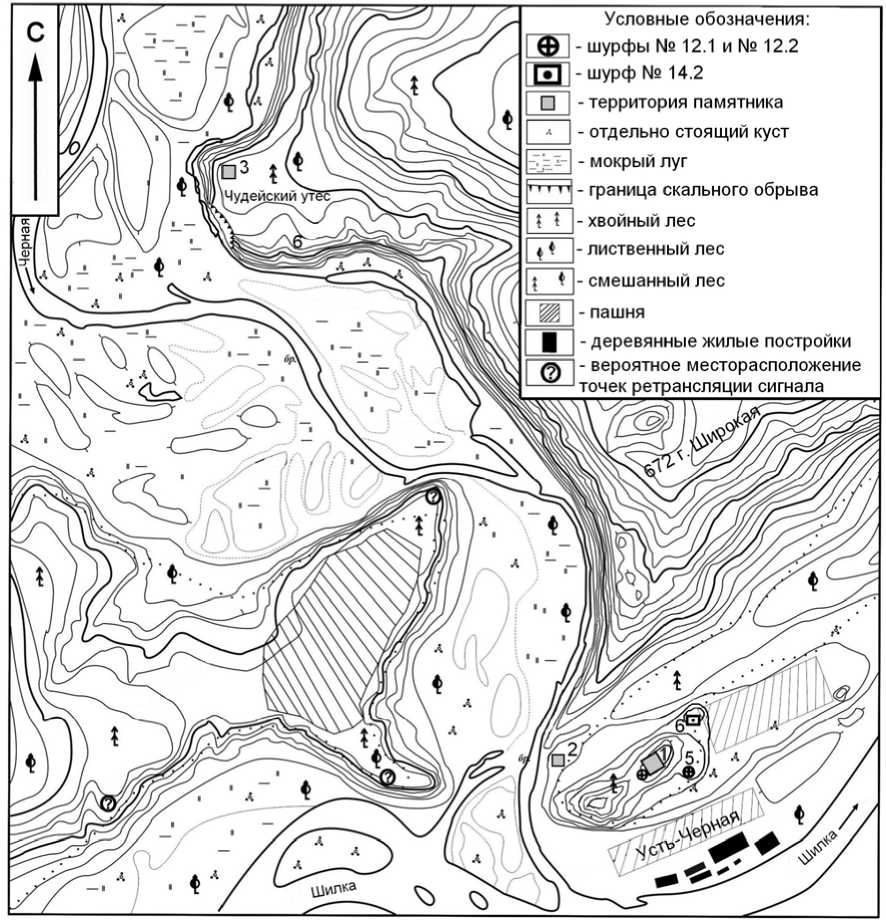

В конце I – начале II тыс. н. э. в Приамурье возникла особая этнополитическая ситуация. Миграции троицкой группы племен мохэ (сумо мохэ в средневековых китайских письменных источниках) на территорию Забайкалья встречали сопротивление местного бурхотуйского населения (монголоязычные шивэйцы в китайских исторических хрониках). Свидетельства этих процессов хранит в себе раннесредневековое Усть-Чёрнинское городище, которое расположено в месте слияния Чёрной и Шилки в Сретенском районе Забайкальского края (см. рисунок). Систематическое исследование Усть-Чёрнинского городища проводится с 2004 г. Шилкинско-Благовещенским отрядом ИАЭТ СО РАН [Алкин и др., 2006. С. 254]. Согласно результатам последних исследований, на основании радиоуглеродных датировок городище хронологически относится к рубежу I–II тыс. н. э. В культурном отношении городище интерпретируется как памятник племен тунгусоязычных мохэ [Ахметов, Алкин, 2012. С. 163].

В ходе разведочных работ, проведенных в полевом сезоне 2012 г. на территории Усть-Чёрнинского городища, в двух шурфах были выявлены неопределенные обгоревшие конструкции [Там же]. В 2012 г. было сформулировано предположение о существовании системы визуальной сигнализации между городищами Шилкинской системы [Суворова и др., 2012. С. 233]. Радиоуглеродная датировка обгоревшей конструкции из шурфа № 12.1 1 СОАН-8744 – 1 310 ± 70 л. н. (определение канд. геол.-минерал. наук Л. А. Орловой, ИГиМ СО РАН) указывает на раннее Средневековье. Диспозиция устройств и особенности ландшафта позволили предположить, что горящее когда-то на том месте кострище могло использоваться как сигнальное. Предполагалось, что конструкция № 12.3 на юго-восточном склоне использовалась для передачи сигнала в направлении городища в пади Проезжей, а конструкция № 12.4, обнаруженная в шурфе № 12.2 на западном склоне, передавала сигналы в направлении городища на Чудей-ском утесе. Явная морфологическая неоднозначность конструкции, состоящей из четырех наклоненных к центру прокала жердей, от которых остались продолговатые головешки, не предполагала бытовую функцию костра. Мощность прокаленного участка грунта составила 20–30 см, что свидетельствует о высокотемпературном и, возможно, многократном воздействии на грунт в течение длительного времени.

Предположение А. Н. Суворовой и Е. И. Вебера [2013. С. 263] о назначении сгоревшей конструкции представляется недостаточно аргументированным, чтобы говорить об их однозначной интерпретации. В пользу сигнального назначения обгоревших конструкций, обнаруженных в шурфах № 12.1 и 12.2, можно представить несколько аргументов. Так, их диспозиция явно не случайна – обе находятся на мысовидных уступах горы в шаговой доступности от городища. Планиграфия останков конструкций отличается выраженной систематичностью – четыре обгорелых бревна наклонены друг к другу почти под одним углом, образуя при этом пирамиду; наиболее ярко выраженный про-кал определяется с подветренной стороны в обоих случаях; мощность прокала в обоих случаях одинаковая; зоны концентрации золы и углей имеют сходство в формах, расположении в объекте.

Рассматривая возможность визуальной коммуникации на расстоянии нужно отметить, что обнаруженные обгоревшие конструкции могли использоваться как сигнальные кострища для подачи сигналов при нападении на городище. В этом случае сигналы могли направляться как в долину реки, где мог пастись скот или находилось «нижнее» городище. В ходе многолетних исследований в бассейне среднего течения Шил-ки, от с. Верхние Куларки до с. Горбица, выявлены поселения: Усть-Чёрнинское, на Чудейском утесе, в пади Проезжей и Витчи-ха. Согласно последним результатам, данные объекты определяются как единовременные [Алкин и др., 2006; 2007; 2008; 2011]. Расположение городищ на возвышенностях, на расстоянии в несколько километров друг от друга предполагает возможность визуальной коммуникации между ними. Следовательно, сигнализация

О 500 м

। । । ___________।

Карта-схема расположения городищ Шилкинской системы и объектов системы визуальной коммуникации (по: [Ахметов, 2012. C. 63, рис. 5]):

1 – городище Усть-Чёрная; 2 – ритуальный комплекс Усть-Чёрная; 3 – городище на Чудейском Утесе; 4 – шурфы № 12.1 и 12.2, в которых найдены сгоревшие конструкции; 5 – шурф № 14.2 и диспозиция ЭСК № 14.4; 6 – диспозиция ЭСК № 14.5

с Усть-Чёрнинского городища могла быть направлена на другие городища (см. рисунок).

Целью исследования является верификация гипотезы о существовании визуальной коммуникации между городищами Шил-кинской системы. В ходе исследования поставлены следующие задачи: установить конструкцию сигнальных кострищ, обнару- женных в шурфах № 12.1 и 12.2 в 2012 г.; выявить функциональные возможности данных кострищ передавать сигналы между городищами; выявить точки приема (передачи) сигналов близ городищ.

Для решения поставленных задач были применены методы планиграфического и сравнительного анализа. Для реконструкции изучаемого нами сооружения необходимо было сравнить планы прокаленных участков грунта от разных типов кострищ с планами обнаруженных теплотехнических устройств.

Экспериментальными сигнальными кострищами (далее – ЭСК) послужили четыре типа кострищ: «колодец» с дымовым зарядом, «колодец» со световым зарядом, «шалаш» с дымовым зарядом, «шалаш» со световым зарядом. Данные типы костров как основа конструкции предполагаемого сигнального кострища были выбраны в соответствии с предположением, выдвинутым А. Н. Суворовой и Е. И. Вебером [2013. С. 263].

Для выявления структурных взаимосвязей прокаленного участка и кострища была использована методика П. В. Волкова – применение экспериментальной археологии в планиграфических исследованиях [2013. С. 106–171]. Искомые конструктивные взаимосвязи определяются главным образом исходя из размеров, форм и расположения следов горения. Планиграфические исследования материалов по обнаруженным конструкциям в шурфах 2012 г. и использование планиграфического анализа при экспериментальных исследованиях ЭСК проводились по методическим указаниям Н. Б. Леоновой [1990]. Методы полевого исследования теплотехнических устройств были заимствованы из работы М. С. Нестеровой [2012].

В ходе первой серии экспериментов необходимо было решить задачи, которые можно охарактеризовать как наблюдение за процессом горения, сбор статистических данных и опыт сжигания экспериментальных конструкций. Серия состояла из зажжения двух различных типов костров, которые являлись частью конструкции предполагаемых сигнальных кострищ, – костры типов «колодец» и «шалаш». Каждый тип предполагаемого сигнального кострища подразумевал разный вид визуальной сигнализации – световой или дымовой. В результате исследований изучено четыре типа экспериментальных сигнальных кострищ – два ЭСК типа «шалаш», подающие световой и дымовой сигнал; два ЭСК типа «колодец», подающие световой и дымовой сигнал. В результате данной серии экспериментов были получены планы следов горения четырех ЭСК; временные показатели и показатели интенсивности горения, характеризующие процесс горения; наблюдение за процессом горения также послужило источником опре- деленной информации, которая позволяет сделать данное исследование более разносторонним.

В результате данной серии экспериментов мы пришли к заключению, что наиболее эффективной из предложенных конструкций является конструкция ЭСК № 12.3 – пирамида с четырьмя лиственничными жердями, в центре которой находится костер типа «колодец», обложенный светодымовым зарядом, состоящим из трута, мелких веток, хвои и сухой травы. По сравнению с другими ЭСК в данном случае фиксируется средняя продолжительность горения, мощный дымовой столб (высота 15–20 м), яркое пламя при полном возгорании кострища и быстрое воспламенение при поджоге.

Наблюдение за конструкцией в процессе горения позволило сделать ряд заключений.

-

• Роль жердей в конструкции – фиксация и удержание костра и заряда в пирамиде. Пирамидальная конструкция не дает распадаться костру и дымовому заряду, что создает необходимую плотность горения, чтобы формировался густой дымовой столб.

-

• Костер типа «колодец» обладает наибольшей скоростью и интенсивностью горения по сравнению с костром типа «шалаш».

-

• Костер типа «колодец» обладает необходимыми теплотехническими характеристиками (относительно высокая температура горения, быстрая скорость возгорания, отчетливо ориентированное направление теплового излучения) для создания эффективного светодымового сигнала.

Эксперименты второй серии проводились для проверки функциональных возможностей данной конструкции. Поскольку экспериментами первой серии был установлен один из предполагаемых вариантов конструкции и план его прокала наиболее полно соответствовал планам прокалов кострищ из шурфов у городища, то необходимо было подтвердить данное заключение, проведя дополнительную серию экспериментов.

В работе А. Н. Суворовой и Е. И. Вебера [2013] высказана мысль о том, что расположение обнаруженных сгоревших конструкций было связано с направлением передачи сигналов. Авторами предполагалось, что на западном склоне горы сигналы передавались в направлении городища Витчиха и на

Чудейский утес; на юго-восточном – в направлении городищ в пади Проезжей и Вит-чиха. Это предположение стало отправной точкой для постановки экспериментов второй серии.

Опыт зажжения трех ЭСК на юго-восточном склоне показал, что данное месторасположение сигнального кострища не может быть использовано для передачи сигналов по направлению к городищу в пади Проезжей. Причиной тому является рельеф местности – восточная оконечность горы имеет вытянутую форму по линии запад – восток с лесистым холмом в восточной части, тем самым закрывая прямую видимость городища в пади Проезжей с местонахождения конструкции на юго-восточном склоне.

Предположение Е. И. Вебера и А. Н. Суворовой об использовании кострищ в качестве дымокуров было основано на этнографических материалах [Арсеньев, 1987. С. 109– 116], но не было подтверждено экспериментально. Дым от кострищ не поднимался вертикально вверх, а, увлекаемый восходящими потоками воздуха, стелился по направлению к городищу. Кострища с таким функциональным назначением не оставляли мощного и крупного прокаленного участка на грунте, дымовые столбы имели недостаточную густоту и плотность, чтобы быть видными на расстоянии и подниматься выше крон деревьев.

Исходя из данных наблюдений за процессом сгорания ЭСК на различных местонахождениях был сделан вывод, что кострище № 12.3, обнаруженное в шурфе № 12.1 на юго-восточном склоне горы, не могло использоваться для передачи сигналов по направлению к пади Проезжей. Данное устройство не могло быть использовано и как дымокурный костер, так как форма, мощность прокала и планиграфия его остатков указывают на интенсивное горение, которое не свойственно дымокурным кострам. Из рассмотренных вариантов наиболее вероятным остается только вариант передачи сигналов в направлении Витчихи. Но прямая видимость городища Витчиха с городища Усть-Чёрная невозможна ввиду особенностей рельефа бассейна р. Шилки. Поэтому коммуникация с городищами в пади Проезжей и на горе Витчиха возможна только посредством дополнительных промежуточных точек ретрансляции сигналов.

Для проверки возможности передачи светодымового сигнала в направлении городища Витчиха было решено провести серию экспериментов с зажжением ЭСК № 13.6, которое было установлено в 25 м от шурфа на западной оконечности горы и на той же высоте (435 м относительно уровня моря). Выбор места для проведения данной серии экспериментов был обусловлен аналогичностью диспозиции ЭСК и кострища № 12.4, обнаруженного в шурфе № 12.2. Светодымовой сигнал с данной точки мог успешно транслировался в юго-западном направлении. Наблюдатель, находящийся на р. Шил-ка в 2 км от устья р. Чёрной, отчетливо фиксировал горящий ЭСК на вершине западной оконечности горы.

Данная серия экспериментов позволила выявить две особенности: универсальность конструкции и дислокации ЭСК. Универсальность проявляется в том, что начальной фазой процесса горения является мощный дымовой столб, а следующей – яркое пламя, которое видно на несколько километров. Другими словами, конструкция обеспечивает два способа визуальной коммуникации – световой и дымовой. Эффективность ЭСК как средства коммуникации также подтверждается и при дневном освещении (коэффициент экстинкции равен 0,000391; следовательно, расчетная дальность видимости составляет 1 200 м) – сигнал был зафиксирован на дистанции 2 км. Следовательно, визуальная коммуникация между Усть-Чёр-нинским городищем и городищем Витчиха представляется вполне вероятной.

Для установления возможности визуальной коммуникации между Усть-Чёрнинским городищем и городищем на Чудейском утесе в 2014 г. проведена серия специальных экспериментальных исследований. На северо-восточном склоне горы, в 100 м от Усть-Чёрнинского городища, было установлено ЭСК № 14.4 в месте, где в 2014 г. в шурфе № 14.2 был обнаружен прокаленный участок грунта, с которого открывалась прямая видимость на Чудейский Утес. На Чудей-ском утесе было установлено ЭСК № 14.5, в 500 м на юго-восток от городища. В результате передачи сигнала от ЭСК № 14.4 к ЭСК № 14.5 получены положительные результаты – сигналы на обеих точках ретрансляции фиксировались наблюдателем на дистанции 4,75 км. Примечательно, что эксперимент проводился при затуманенно- сти воздуха, когда расчетный коэффициент экстинкции составлял 0,00391, а расчетная дальность видимости не превышала 530 м.

Материалом для планиграфического анализа явились планы следов горения ЭСК и планы шурфов, в которых были обнаружены остатки изучаемых сигнальных кострищ. В рамках планиграфического анализа были поставлены следующие задачи:

-

• выявить зоны интенсивности в следах горения;

-

• выявить особенности процесса горения, которые могут фиксироваться в прока-ле;

-

• исходя из форм и расположения зон интенсивности выявить конструктивные особенности образования прокала.

Зоны интенсивности окрашивания прокаленного участка грунта выделялись по следующим критериям: цветовой оттенок и плотность прокаленного грунта, наличие углистого и / или золистого слоя. По данным критериям выделялись интенсивнокрасная, интенсивно-светлая, интенсивно-черная зоны. Каждая зона является частью общего тела (в геологическом смысле) прокаленного участка грунта, и в то же время зона интенсивности может выделяться как отдельный элемент геологической структуры. При вскрытии прокаленных отложений фиксировались следующие зоны интенсивности и объекты.

-

• Прокал как структурный элемент геологического тела вскрываемой толщи грунта характеризуется изменением цвета заполнения (прокала), наличием углистого и / или золистого слоя. Имеет плотность, отличную от плотности всего горизонта. Структура отложений также изменена.

-

• Интенсивно-красная зона характеризуется красновато-бурым, иногда бордовым окрасом прокаленной почвы, средней плотности. По опыту проведения экспериментов интенсивно-красная зона соответствует участку высокотемпературного воздействия на почву. Образуется в непосредственной близости от источника тепла, например с подветренной стороны горящего бревна.

-

• Интенсивно-светлая зона характеризуется красноватым или светло-серым оттенком прокала высокой плотности. Соответствует участку высокотемпературного воздействия при условии, что источник тепла находится непосредственно на этом участке. Например, на месте горения костра

типа «колодец» интенсивно-светлая зона образуется в центре конструкции – в участке наивысшего температурного воздействия на почву.

-

• Интенсивно-темная зона характеризуется углистыми и золистыми отложениями и соответственно имеет темно-серый, черный цвет прокала. Плотность существенно не отличается от плотности прокала. Соответствует участку отложения продуктов горения.

-

• Скопления углей отличаются от зоны интенсивно-темного прокала большим размером углей, отдельным их нахождением от зольных отложений.

Анализ планов ЭСК, сожженных в ходе серии экспериментов, позволил установить взаимосвязь между формой, мощностью и цветовой окраской следов горения и конструкцией сигнальных кострищ. Было установлено, что наибольшую мощность имеют следы горения ЭСК № 13.3 (костер типа «колодец» со светодымовым зарядом). Центральная часть прокала, имеющая ярко выраженную интенсивно-светлую зону, соответствует по своей форме, площади и размерам внутреннему периметру «колодца». Зоны интенсивно-красного прокала преимущественно располагаются по внешнему периметру «колодца» на северо-западе, с подветренной стороны. Остальные интенсивно-красные зоны дополняют образованную четырехугольную фигуру внутреннего периметра «колодца». Интенсивно-темные зоны находятся в южной части прокала и являются единой массой в прокале. Именно расположение интенсивно-темных зон показывает нам направление ветра при горении и форму конструкции.

Исходя из методологии сравнительного анализа для сопоставления двух объектов необходима одинаковая информационная целостность. Ввиду неполноценной фиксации прокаленного участка и конструкций во время разведочных работ в 2012 г. мы имеем не всю информацию, которую могли бы получить, если бы при вскрытии культурного слоя, содержащего эти устройства, использовалась проверенная и специализированная методика.

Пространственный анализ найденных конструкций проводился на основе их планов, зафиксированного стратиграфического разреза и фотографий. В следах горения конструкции из шурфа № 12.2 на западной оконечности горы выделяются интенсивнокрасная и интенсивно-светлая зоны. Их расположение закономерно для костровых конструкций. В следах горения конструкции из шурфа № 12.1 на юго-восточном склоне горы выделяются интенсивно-красная, интенсивно-темная и интенсивно-светлая зоны. Материалы по данной конструкции более детальны и поэтому выявленные закономерности расположения зон интенсивности более отчетливы. Структура прокаленного участка грунта и центростремительные формы зон указывают на мощное температурное воздействие в центральной части. Соответственно с наветренной стороны находится участок накопления продуктов горения, с подветренной стороны – участок наивысшего температурного воздействия.

Сравнительный анализ планов следов горения найденных конструкций и ЭСК выявил их относительную схожесть. Наибольшее сходство в формах и расположении зон интенсивности следов горения прослеживается при сравнении материалов по конструкции из шурфа № 12.1 на юго-восточном склоне и материалов по ЭСК № 13.3. В обоих случаях интенсивно-красная зона расположена с подветренной стороны и участок накопления золистых, углистых отложений находится на противоположной стороне от подветренной стороны. Экспериментальным путем установлено, что интенсивно-красная зона формируется с подветренной стороны у теплотехнических устройств, имеющих в основе своей конструкции типа «колодец». Для подобных конструкций характерно накопление продуктов горения с наветренной стороны. Форма и расположение интенсивно-светлой зоны в плане ЭСК №13.3 соответствует параметрам интенсивно-светлой зоны на плане сгоревшей конструкции из шурфа № 12.2. На основании приведенных выше результатов планиграфического анализа и наблюдений за процессом горения ЭСК делается вывод, что следам горения и остаткам сгоревшей конструкции из шурфа на юго-восточной стороне горы наиболее полно соответствуют следы горения ЭСК № 13.3, имеющего в основе конструкции костер типа «колодец» и комбинированный светодымовой заряд.

Были проведены и дополнительные теоретические оценки дальности видимости светового сигнала с учетом закона экстинкции [Шаронов, 1947. С. 26]. В результате проведенных расчетов получены следующие результаты: при ясной сухой погоде дальность видимости сигнального кострища может достигать более 1 км (коэффициент экстинкции равен 0,000391). При слабом дожде это расстояние снижается до 900 м (коэффициент экстинкции равен 0,0000859). Значение коэффициента экстинкции напрямую зависит от погодных условий и может быть определено как в момент наблюдения, так и исходя из статистических показателей погодных условий конкретной местности. Значения коэффициента экстинкции при разных погодно-климатических условиях, характерных для района среднего течения Шилки, подсчитаны метеорологами 2. Применяя данные значения, мы получаем дистанцию вероятной видимости светодымового сигнала при дневных и ночных условиях, которая исходит от описанного сигнального кострища. Дистанция выведена из усредненных значений коэффициента экстинкции, поэтому имеет погрешность, которая определяется при сопоставлении данных теоретических оценок и опыта экспериментов второй серии, в результате которых реальная дальность видимости сигнала была определена в 2 и 4,75 км. Таким образом, теоретические оценки оказываются заниженными, что связано с погрешностями расчета силы света кострища и приближенной оценкой коэффициента экстинкции в зависимости от погодных условий.

Используя опыт экспериментов 2013 г. и применяя теоретические оценки дальности видимости светодымового сигнала, в июле 2014 г. проводились разведочные работы на территории, прилегающей к Усть-Чёрнин-скому городищу. Цель работ – выявить археологические свидетельства функционирования точки ретрансляции. Исходя из материалов предыдущих полевых исследований, точка ретрансляции должна обладать следующими параметрами: прямая видимость с Чудейского Утеса, шаговая доступность от городища, наличие ровной площадки с достаточной мощностью рыхлых отложений и удобной для обустройства сигнального кострища.

Подходящий выступ в виде холма был выбран на северо-восточном склоне горы в 100 м от городища. Для выявления свидетельств существования в древности сигнального кострища был заложен шурф № 14.2 в котором, как и предполагалось, обнаружен прокаленный участок грунта, залегающий на глубине около 20 см, имеющий мощность до 10 см и размеры в плане 40 × 40 см. Многослойность прокаленного участка указывает на неоднократное разведение огня. Для подтверждения видимости с точки дисклокации шурфа была поставлена серия экспериментов, которая подтвердила предположение о том, что данная точка на мысовидном выступе могла использоваться как точка ретрансляции (приема или передачи) сигналов. Таким образом, в результате разведочных работ, эксперимента по проверке возможности визуальной коммуникации и теоретической оценки дальности видимости светового сигнала установлено, что визуальная коммуникация между Усть-Чёр-нинским городищем и городищем на Чудей-ском утесе была возможна при условии прямой видимости между точками ретрансляции сигнала.

Расположение сигнальных кострищ несвойственно для каких-либо известных устройств сигнальной коммуникации. Диспозиция сигнальных кострищ Усть-Чёрнин-ского городища дает дополнительные направления интерпретации данного факта. По мнению авторов, для того, чтобы дымовой столб от сигнального кострища контрастировал с фоном (темно-зеленый лес или синее небо), вблизи кострища не должно быть никакой задымленности или фона серых тонов. Другими словами, если бы сигнальное кострище находилось на территории городища, то дымовой и световой сигналы были бы слабо различимы на фоне дыма, поднимающегося от жилищ, или засвечены заревом от костров на территории городища.

Усть-Чёрнинское городище, городища Витчиха, на Чудейском утесе и в пади Проезжей являются единовременными (конец I – начало II тыс. н. э.), находятся в нескольких километрах друг от друга, в районе слияния рек Чёрной и Шилки. Следовательно, население этих городищ могло находиться в каких-либо отношениях (экономические, военные, социальные, культурные), которые не могли бы осуществляться без такого универсального средства коммуникации, как сигнальные кострища. Учитывая рельеф местности, состоящий из падей, долин рек и возвышенностей с перепадом высот 250–300 м, визуальная коммуникация посредством сигнальных кострищ является наиболее эффективной. Имеющиеся находки сигнальных кострищ (шурф № 12.1 и 12.2) и небольшого костра (шурф № 14.2), интерпретируемого как отопительный или дымокурный костер наблюдательного пункта, говорят об определенной систематике в их расположении вокруг Усть-Чёрнинского городища. Проведенные экспериментальные исследования свидетельствуют о возможности коммуникации между городищами.

Экспериментальные и планиграфические исследования позволили определить конструкцию обнаруженных сигнальных кострищ как пирамиду, образованную четырьмя жердями длинной около 130 см, имеющими наклон друг к другу порядка 80°. В центре пирамиды расположен костер типа «колодец», который обложен светодымовым зарядом, состоящим из трута, бересты и лапника. По результатам проведенных экспериментов первой и второй серии, основываясь на наблюдении за процессом горения ЭСК и их функциональных возможностях, нужно заключить, что данный тип конструкции сигнального кострища подходит для передачи светодымовых сигналов на расстояние до 4,75 км. Экспериментальные исследования функциональных возможностей данной конструкции в своей статистике стабильно показывают положительный результат на дистанции от 2 до 5 км. В ходе разведочных работ близ Усть-Чёрнинского городища была выявлена предположительная точка ретрансляции сигнала. Используемые при этом методы теоретической оценки дальности видимости светодымового сигнала и эксперимента позволили выявить дислокацию искомой точки с точностью до нескольких метров.

Комплексное исследование сигнальных кострищ Усть-Чёрнинского городища подтверждает выдвинутое ранее предположение [Суворова и др., 2012. С. 233] о существовании системы коммуникации между раннесредневековыми городищами в районе слияния рек Чёрной и Шилки. Приводимые сведения об историческом контексте функционирования данной системы говорят о достаточной актуальности использования средств визуальной сигнализации и коммуникации местным населением на рубеже конца I – начала II тыс. н. э. Экспериментальные исследования сигнальных кострищ показали, что данные устройства могут эффективно транслировать светодымовые сигналы между городищами указанного района. По опыту проведенных в 2014 г. разведочных работ и учитывая особенности диспозиции остатков сигнальных кострищ, выявленных в 2012 г., определяются следующие особенности местонахождения аналогичных объектов: остатки сигнальных кострищ обнаруживаются на визуально выделяющихся, территориально ограниченных мысовидных выступах доминирующих форм рельефа; сигнальные кострища и точки ретрансляции, вероятнее всего, находятся вне пределов фортификационных сооружений. Перспективой дальнейшего исследования следует считать продолжение поиска остатков аналогичных сигнальных кострищ на территории бассейна среднего течения Шилки. Это позволит предоставить новые материалы для дальнейшего развития гипотезы о системе визуальной коммуникации.

Список литературы Сигнальные кострища и система визуальной коммуникации городища Усть-Чёрная (раннее средневековье, Забайкалье)

- Алкин С. В., Васильев С. Г., Колосов В. К., Нестеренко В. В. Результаты полевых исследований на левобережье реки Шилки // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. Т. 12, ч. 1. С. 249-254.

- Алкин С. В., Нестеренко В. В., Васильев С. Г., Колосов В. К. Исследования на городище Усть-Чёрная в Сретенском районе Читинской области // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. Т. 13. С. 168-172.

- Алкин С. В., Нестеренко В. В., Колосов В. К., Мороз П. В. Полевые исследования в Сретенском районе Забайкальского края // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. Т. 14. С. 116-121.

- Алкин С. В., Нестеренко В. В., Колосов В. К. Работы на Усть-Чёрнинском городище в 2011 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. Т. 17. С. 127-130.

- Арсеньев В. К. В дебрях Уссурийского края. М.: Мысль, 1987. 492 с.

- Ахметов В. В. Отчет об археологических полевых работах (разведках) в бассейне р. Шилка от с. Верхние Куларки до с. Горбица, в бассейне р. Чёрная от ее устья до ручья Джалинда в Сретенском районе Забайкальского края в 2012 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012.

- Ахметов В. В., Алкин С. В. Разведочные работы в районе Усть-Чёрнинского городища // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. Т. 18. С. 160-163.

- Волков П. В. Опыт эксперимента в археологии. СПб.: Нестор-История, 2013. 416 с.

- Леонова Н. Б. Возможности планиграфии и микростратиграфии при современных полевых исследованиях // Краткие сообщения ИА АН СССР, 1990. Вып. 202. С. 13-17.

- Нестерова М. С. Методика полевого и лабораторного изучения очажного устройства (опыт отечественных и зарубежных исследований) // VIII Исторические чтения памяти М. П. Грязнова: Сб. науч. тр. Омск: Амфора, 2012. С. 135-140.

- Суворова А. Н., Вебер Е. И., Кузнецов М. Е., Анохин А. Е. Возможность использования зрительных сигналов населением городищ на реке Шилка // Археология, этнология и антропология Евразии. Исследования и гипотезы: Материалы докл. LII Регион. (VIII Всерос. с междунар. участием) археол.-этногр. конф. студентов и молодых ученых. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. С.233-234.

- Суворова А. Н., Вебер Е. И. Расчет реконструкций сигнального костра городища Усть-Чёрная Шилкинской системы городищ // Археология, этнология и антропология. Междисциплинарный аспект: Материалы докл. LII Регион. (VIII Всерос. с междунар. участием) археол.-этногр. конф. студентов и молодых ученых. Владивосток: ИД Дальневост. федерал. ун-та, 2013. С. 261-263.

- Шаронов В. В. Измерение и расчет видимости далеких предметов. М., Л.: Гос. изд-во технико-теоретической лит., 1947. 284 с.