Симбиотически фиксированный азот в агроэкосистемах

Автор: Парахин Н.В., Петрова С.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Биоресурсы и их использование в растениеводстве

Статья в выпуске: 3 (18), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные о значимости симбиотической азотфиксации в повышении продуктивности сельскохозяйственных растений и в вовлечении биологического азота в агроэкосистемы. Показано, что проблему обеспечения растений питательными веществами в современном земледелии необходимо решать с помощью повышения жизнеспособности почвы, ее биогенности. Пополнять запасы элементов питания следует за счет внесения различных органических удобрений, а также выращивания азотфиксирующих растений.

Симбиотический азот, симбиоз, агроэкосистемы

Короткий адрес: https://sciup.org/147123405

IDR: 147123405 | УДК: 633.1

Текст научной статьи Симбиотически фиксированный азот в агроэкосистемах

-

• разложения корней и клубеньков ;

-

• фекалий животных , поедающих бобовые .

При этом количество и доступность фиксированного азота , передаваемого в агросистему , зависит от генотипических и средовых факторов , а также от используемых агротехнических приемов . Для точного измерения этого количества фиксированного азота используют изотоп 15N, а также специально полученные формы растений , неспособные к азотфиксации ( Назарюк , Сидорова и др ., 2003).

Применение изотопного метода показало , что доля фиксированного азота , получаемого небобовым растением от совместно выращиваемого бобового , колеблется ( в зависимости от стадии развития растений , содержания азота в почве и близости растений ) в пределах 0…70%. В среднем это количество обычно составляет менее 40 кг азота на 1 га или менее 30% от общего азота небобового растения ( таблица 1).

Таблица 1 – Перенос фиксированного азота из бобовых в небобовые культуры (Vance, 1998)

|

Бобово - злаковая смесь |

Количе ство перенесен ного азота , кг / га |

Доля азота , перенесен ного от бобовых , % |

Доля азота , фиксиро ванного в злаке , % |

|

Люцерна изменчивая – двукисточник тростниковый |

9 |

13 |

68 |

|

Люцерна изменчивая – ежа сборная |

13 |

7 |

22 |

|

Люцерна изменчивая – тимофеевка луговая |

10 |

5 |

24 |

|

Клевер ползучий – райграс пастбищный |

78 |

26 |

27 |

|

Клевер ползучий – овсяница луговая |

30 |

21 |

37 |

|

Лядвенец рогатый – двукисточник тростниковый |

14 |

10 |

28 |

|

Клевер луговой – райграс пастбищный |

30 |

23 |

39 |

|

Клевер луговой – ежа сборная |

38 |

19 |

58 |

Ю.А. Овсянников (1998) подчеркивает, что кроме перечисленных достоинств многолетние бобовые травы имеют еще одно ценное свойство. Эти растения в течение вегетационного периода выделяют через корневые системы в почву значительное количество органического вещества, общая масса которого сравнима с массой надземной части (урожаем). В состав корневых выделений входят органические кислоты, аминокислоты, углеводы . В последние годы установлено, что корневые выделения, поступающие в почву, повышают ассоциативную азотфиксацию (Schmitz, 2002), что в свою очередь благоприятно влияет на весь почвообразовательный процесс.

Так , наши исследования показали , что ежегодно в почву , занятую многолетними травами , поступает до 7…10 т / га и более корневых остатков в пересчете на сухое вещество ( таблица 2). Обогащение почвы таким количеством органического вещества сравнимо с внесением навоза .

По мере улучшения режима симбиотрофного питания количество корневых и пожнивных остатков клевера лугового в среднем за три года увеличилось с 2,44 до 2,78 т / га , а количество содержащегося в них азота – с 50,6 до 60,3 кг / га , благодаря чему в последействии урожайность зерновых может повыситься на 1,0 т / га . При этом , после люцерны и козлятника азота в почве остается в 1,7…1,8 раза больше , чем после клевера .

Таблица 2 – Содержание азота в корневых и пожнивных остатках многолетних бобовых трав после каждого года жизни

|

Показатель |

Контроль |

ИзвВМо |

НСР 05 |

|

Клевер луговой |

|||

|

Количество остатков , т / га АСВ : |

|||

|

1- й год жизни |

1,41 |

1,67 |

0,1 |

|

2- й год жизни |

3,55 |

4,07 |

0,2 |

|

3- й год жизни |

2,37 |

2,59 |

0,1 |

|

В среднем |

2,44 |

2,78 |

|

|

Содержание азота в остатках , кг / га : |

|||

|

1- й год жизни |

36 |

47 |

6 |

|

2- й год жизни |

69 |

81 |

8 |

|

3- й год жизни |

47 |

53 |

5 |

|

В среднем |

50,6 |

60,3 |

|

|

Люцерна изменчивая |

|||

|

Количество остатков , т / га АСВ : |

|||

|

1- й год жизни |

1,70 |

1,91 |

0,1 |

|

2- й год жизни |

5,2 |

6,0 |

0,3 |

|

3- й год жизни |

5,5 |

6,2 |

0,3 |

|

В среднем |

4,13 |

4,70 |

|

|

Содержание азота в остатках , кг / га : |

|||

|

1- й год жизни |

48 |

55 |

5 |

|

2- й год жизни |

107 |

125 |

10 |

|

3- й год жизни |

111 |

136 |

12 |

|

В среднем |

88,6 |

105,3 |

|

|

Козлятник восточный |

|||

|

Количество остатков , т / га АСВ : |

|||

|

1- й год жизни |

1,52 |

1,80 |

0,2 |

|

2- й год жизни |

5,90 |

6,45 |

0,1 |

|

3- й год жизни |

6,30 |

6,97 |

0,2 |

|

В среднем |

4,57 |

5,07 |

|

|

Содержание азота в остатках , кг / га : |

|||

|

1- й год жизни |

39 |

47 |

3 |

|

2- й год жизни |

112 |

128 |

5 |

|

3- й год жизни |

136 |

153 |

7 |

|

В среднем |

95,6 |

109,3 |

|

Наиболее эффективный перенос азота от бобового предшественника к небобовому растению происходит в системе севооборота , когда листовой опад и корни бобовых , а иногда и целые растения , служат источником для обогащения почвы азотом . Количество азота , получаемого небобовым растением от бобового предшественника , варьирует в пределах 0…110 кг / га . Такая вариабельность определяется , прежде всего , межвидовыми различиями растений .

Многочисленные данные отечественных и зарубежных исследователей свидетельствуют о высокой эффективности введения бобовых трав в севообороты 42

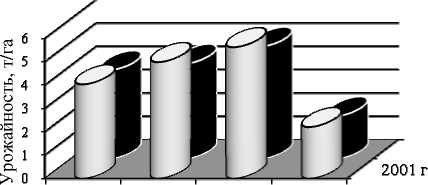

( Парахин , 2002; Майстренко , 1990; Ш отт , 2001). Не менее успешен и наш опыт , который показал , что озимая пшеница , выращенная по пласту многолетних бобовых трав ( при симбиотрофном питании азотом ) без применения удобрений и пестицидов отличалась довольно высокой урожайностью зерна – 4,1…5,6 т / га ( рисунок 1). Причем , необходимо подчеркнуть , что между количеством накопленного посевами бобовых трав атмосферного азота (213…400 кг / га ), органического вещества в почве и урожайностью последующей культуры ( озимой пшеницы ) отмечена положительная корреляция (R=0,99).

Согласно данным , представленным на рисунке 3, наибольший хозяйственный эффект был получен при возделывании пшеницы по пласту козлятника восточного (5,62 т / га ) и люцерны изменчивой (4,98 т / га ) в отличие от злакового предшественника (2,2 т / га ).

Клевер Люцерна Козлятник Тимофеевка

Предшественники

Рисунок 1 – Хозяйственная эффективность возделывания озимой пшеницы Московская 39 в зависимости от предшественника

В этой связи нужно отметить , что , несмотря на доминирующее положение клевера лугового в посевах многолетних бобовых трав ( более 50 %) в Орловской области , следует уделить должное внимание люцерне изменчивой и козлятнику восточному как культурам , имеющим высокое эколого - стабилизирующее значение .

Кроме того , известно , что культивируемые виды растений и техногенно - унифицированные агроэкосистемы по сравнению с естественной флорой представляют более предпочтительную пищевую нишу и среду обитания для многих вредных организмов .

Массовому размножению последних особенно способствуют монокультура , генетически однородные сорта и гибриды , однотипные технологии , загущенные посевы , высокие дозы азотных удобрений и т . д ., то есть основные факторы техногенно - интенсивной системы земледелия . Также известно , что сельскохозяйственные культуры , выращенные за счет питания их биологическим , а не техническим , азотом , обладают большей резистентностью к воздействию вредителей и возбудителей болезней ( Ж ученко , 1994; Райс , 1986).

Результаты, полученные авторами при осмотре растений пшеницы в фазу налива зерна, подтверждают данное положение (таблица 3). Количество вредных насекомых и поражение растений септериозом, выращенных по пласту многолетних трав, формировавших свой урожай за счет симбиотической азотфиксации, значительно ниже ЭПВ. Исключение составляет лишь вариант со злаковым предшественником (также без применения азотных удобрений), где поражение растений пшеницы септериозом превышало ЭПВ на 17 %. Конечно же, использование биологического азота ориентировано не на уничтожение вредных видов, а, прежде всего, на предотвращение их массового размножения, то есть регулирование численности.

Таким образом , возделывание многолетних бобовых трав , обладающих высокой симбиотической активностью , способствует не только накоплению в почве большого количества биологического азота и органической массы , но и повышению хозяйственной и биологической эффективности зерновых культур , возделываемых после них , обеспечивает поддержание экологического равновесия в агроэкосистемах за счет механизмов и структур саморегуляции .

Таблица 3 – Эффективность возделывания озимой пшеницы Московская 39 в зависимости от предшественника ( средние данные за 2001-2002 гг .)

|

Предшественник |

Количест во тлей* |

Количество трипсов** |

Пораженность растений септериозом***, % |

|

шт/колос |

|||

|

Клевер луговой |

1 |

7 |

17 |

|

Люцерна изменчивая |

1 |

7 |

19 |

|

Козлятник восточный |

0 |

8 |

10 |

|

Тимофеевка луговая |

1 |

13 |

37 |

* ЭПВ =10 тлей на колос .

** ЭПВ =50 личинок и имаго на колос .

*** ЭПВ = поражение 20 % растений .

Учеными ВНИИ ЗБК ( Задорин , 2001) установлено , что за две ротации севооборота ( пар занятый – зернобобовые на зеленую массу – озимая пшеница – картофель – горох – гречиха – ячмень ) симбиотически фиксированный зернобобовыми азот , не только обеспечивает наибольшую продуктивность этих культур ( в среднем за две ротации севооборота : 5,73 т / га сена яровой вики и 2,79 т / га зерна гороха ), но и увеличивает урожайность следующих за ними культур севооборота . Так , урожайность озимой пшеницы , возделываемой после вики в занятом пару , была 4,62 т / га , что на 0,78 т / га выше , чем по небобовому предшественнику , последействие биологического азота гороха обеспечило дополнительно 0,15 т / га гречихи и 0,25 т / га ячменя , а суммарная за севооборот эффективность биологического азота составила 1,18 т / га зерна и 747 кг переваримого протеина .

Вместе с тем , использование биологического азота последующими небобовыми культурами возможно в двух случаях – за счет корневых и пожнивных остатков многолетних трав , а также при выращивании бобовых культур на сидерат .

Сидеральные культуры можно высевать как парозанимающие, промежуточные и посевные. Регулируя сроки запашки сидеральной массы , можно сопоставить кривую минерализации органической массы сидерата с кривой потребления азота последующей культурой. Это позволит обеспечить дополнительную аккумуляцию солнечной энергии, включение атмосферного азота в биологический круговорот, дополнительное накопление органического вещества в почве и повышение ее плодородия, получить высокий урожай полевых культур . Кроме того, можно до минимума свести потери азота и избежать излишнего его накопления в продукции, тем самым получить экологически чистый безнитратный продукт.

Необходимо отметить , что количество азота , получаемого небобовым растением зависит не только от вида бобовых культур , но и от действия метеорологических условий , влажности , структуры почвы , состава растительной биомассы ( особенно соотношение C:N и содержание фенольных веществ ), количества бобового компонента , внесенного в почву . Кроме того , эффективность бобового растения как удобрения связана с оздоровлением почвы ( подавление патогенов и сорняков ), аллелопатическими эффектами и повышением водоудерживающей способности почвы ( Проворов , Тихонович , 2003).

До настоящего времени об уровне плодородия принято было судить по содержанию в почве элементов минерального питания , влаги , органического вещества и т . д ., не принимая во внимание физиолого - биохимические свойства почвы . В частности аллелопатия выступает одним из главных факторов , определяющих продуктивность агрофитоценозов , и является одной из причин снижения плодородия почвы в результате почвоутомления . Последнее , в свою очередь , сопровождается сокращением разнообразия активно метаболизирующих форм микроорганизмов и снижением активности биохимических процессов в почве ( Коношина , 2000; Свистова , Фролова и др ., 2003).

Аллелопатический фактор почвоутомления связан с накоплением в почве фитотоксических веществ , благодаря чему почва становится токсичной по отношению к высшим растениям . Уровень подобных негативных явлений характеризуется понятием – токсичность почвы . По данным ФАО , потери урожая от токсикоза в мире составляли в отдельные годы до 25%. Поэтому токсичность почвы представляет собой одну из самых больших угроз для мирового сельского хозяйства ( Дзюбенко и др ., 1977). При повышении токсичности замедляются или прекращаются все физиологические процессы в растениях . Увеличение токсичности может быть следствием разных причин :

-

образование токсичных продуктов жизнедеятельности ;

-

межорганизменных взаимодействий ;

-

неблагоприятных физико - химических условий среды ;

загрязнения почвы в результате хозяйственной деятельности человека .

Между тем , выделительная деятельность растений , служащая одним из мощнейших механизмов воздействия агрофитоценоза на почвенный покров , в первую очередь , предполагает изменение состава физиологически активных веществ почвенного раствора , и , следовательно , отражается на аллелопатической активности почвы . Последнее , в свою очередь , ведет к повышению токсичности почвы под влиянием культурных растений .

Как показали опыты С.Н. Коношиной (2000), проведенные в условиях Орловской области в 19972000 гг., минимальная токсичность почвенных образцов (в слое 0…30 см) была в вариантах с бобовыми культурами (таблица 4). Вместе с тем, был изучен удельный вес фитоксичных форм в общей численности микробоценозов двух важнейших групп – бактерий (на МПА) и грибов (на среде Чапека), как определяющий уровень токсичности почвы. При этом, в почве под клевером луговым содержание фитоингибирующих веществ было наименьшим .

Профессор В . Т . Лобков (1994) также отмечает , что при внесении в почву остатков зерновых колосовых культур ее токсичность повышалась , тогда как остатки бобовых культур , наоборот , являлись факторами детоксикации .

Таблица 4 – Токсичность и содержание фитотоксичных форм бактерий и грибов ( на 1 г абсолютно сухой почвы ) в почвенных образцах под различными культурами

|

Культура |

Токсичность УКЕ* |

Содержание фитотоксичных форм, % |

|

|

бактерий |

грибов |

||

|

Озимая пшеница |

12,47 |

4,05 |

45,17 |

|

Ячмень |

18,23 |

3,67 |

19,84 |

|

Кукуруза |

44,0 |

3,82 |

29,38 |

|

Горох |

14,03 |

2,10 |

24,56 |

|

Клевер |

9,8 |

2,26 |

21,77 |

* Условно кумариновые единицы.

По утверждению А . Д . Задорина (2001), растительные остатки зернобобовых культур благодаря оптимальному соотношению углерода и азота легко минерализуются и усиливают общую микробиологическую и ферментативную активность почвы . Если до посева гороха соотношение С :N в почве составляло 27, то после посева – 22. Причем растительные остатки гороха активно разлагались в период от уборки гороха до посева озимых .

Наряду с этим , конкретный практический выход от вовлечения биологически фиксированного азота в схемы землепользования определяется балансом этого элемента в почве .

Как известно , главная статья расходной части баланса питательных веществ – вынос их урожаем основной и побочной продукции , обусловленный , в свою очередь , величиной урожая культур и содержанием в нем элементов минерального питания . Наиболее важными приходными статьями баланса азота являются : поступление азота с минеральными и органическими удобрениями , с корневыми и пожнивными остатками , с сидеральным удобрением , за счет симбиотической фиксации атмосферного азота бобовыми культурами , поступление с посевным и посадочным материалом .

Установлено , что положительный баланс азота в посевах многолетних бобовых трав может возрастать в 2,4…2,7 раза при создании благоприятных условий для активной азотфиксации ( таблица 5).

В свою очередь , ученым ВНИИ ЗБК (Гнетиева, Лосев, 1981), исходя из имеющихся данных по общему выносу и поступлению азота, удалось рассчитать баланс азота в севооборотах с различной насыщенностью зернобобовыми культурами (таблица 6). Набор культур в севооборотах был следующим: I – гречиха, озимая пшеница, озимая рожь, кукуруза, картофель; II – горох, гречиха, озимая пшеница, озимая рожь, клевер, овес; III – горох, гречиха, озимая пшеница, озимая рожь , вико-овсяная смесь, картофель ; IV – горох, гречиха, озимая пшеница, озимая рожь, вико-овсяная смесь; V – горох, гречиха, озимая пшеница, озимая рожь , кукуруза, картофель.

Таблица 5 – Баланс азота в почве после двух лет пользования посевами многолетних бобовых трав при оптимизации основных почвенных параметров

|

Показатель |

Люцерна |

Клевер |

Козлятник |

|||

|

конт роль |

извВМо |

контро ль |

извВМо |

конт роль |

извВМо |

|

|

Вынос азота , кг / га |

137 |

165 |

123 |

143 |

147 |

198 |

|

Поступление азота с орг . остат ., кг / га |

107 |

125 |

69 |

81 |

112 |

128 |

|

Азотфиксация , кг / га |

124 |

294 |

75 |

148 |

172 |

399 |

|

Баланс , кг / га |

+94 |

+254 |

+21 |

+86 |

+137 |

+329 |

В приходной части баланса не учитывали две статьи : поступление азота с атмосферными осадками и за счет фиксации его из атмосферы свободноживущими микроорганизмами . Судя по литературным данным , с атмосферными осадками поступает 6…12 кг азота на 1 га , а свободноживущие микроорганизмы фиксируют от 10 до 15 кг азота на 1 га . Таким образом , эти две статьи пополнения азота могут обеспечить 16…27 кг / га . В расходную часть баланса не включали газообразные потери азота из удобрений , так как условно было принято , что они компенсируются за счет атмосферных осадков и несимбиотической фиксации .

Приведенные данные отчетливо показывают , что наиболее высокий положительный баланс с наибольшим количеством вовлеченного в круговорот симбиотически фиксированного бобовыми азота , имеет место в плодосменном севообороте , где насыщенность бобовыми культурами составила 50%, из них одно поле было использовано как сидерат .

Таблица 6 – Баланс азота за ротацию севооборотов с различной насыщенностью зернобобовыми культурами

|

Показатель |

Севооборот |

||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

|

|

Насыщенность бобовыми, % |

0 |

33,3 |

33,3 |

50 |

16,7 |

|

Поступило азота кг/га всего с учетом Куд* вынос урожаем |

|||||

|

389,3 316,3 |

976,6 615,6 |

418,5 369,5 |

825,7 723,7 |

442,0 393,0 |

|

|

522,9 |

467,3 |

466,4 |

374,2 |

571,5 |

|

|

Валовой баланс азота , кг/га: за ротацию на 1 га |

-136,6 -22,2 |

-204,3 +34,0 |

-47,9 -7,9 |

+451,5 +75,2 |

129,5 -21,5 |

|

Эффективный баланс азота , кг/га: за ротацию на 1 га |

-206,6 -34,4 |

+148,0 +24,6 |

-96,9 -16,1 |

+349,5 +58,2 |

178,3 -29,7 |

|

Интенсивность эффективного баланса, % |

60 |

131 |

79 |

193 |

68 |

Таким образом , мы видим насколько велик вклад симбиотической азотфиксации не только в повышение продуктивности сельскохозяйственных растений , но и в вовлечение биологического азота в агроэкосистемы . Последние , в свою очередь , также получают возможность нейтрализовать экологические последствия химического допинга продукционного процесса за счет снижения затрат на удобрения , химические средства защиты растений от болезней , вредителей , сорняков и энергозатраты .

Отсюда следует , что проблему обеспечения растений питательными веществами в современном земледелии необходимо решать с помощью повышения жизнеспособности почвы , ее биогенности . Пополнять запасы элементов питания следует за счет внесения различных органических удобрений , а также выращивания азотфиксирующих растений .

Список литературы Симбиотически фиксированный азот в агроэкосистемах

- Гнетиева, Л.Н. Баланс азота в севооборотах с различной насыщенностью зернобобовыми культурами/Л.Н.Гнетиева, С.И.Лосев, Л.П.Еремин. -Технология возделывания зернобобовых и крупяных культур. -Орел, 1981. -С. 29 -37.

- Дзюбенко, Н.Н. Динамика накопления тормозителей в почве бессменной и севооборотной культуры. -В кн.: Воздействие растений и микроорганизмов в фитоценозах/Н.Н. Дзюбенко, Л.И.Крупа, П.И. Бойко. -Киев: Наукова думка, 1977. -С. 70-78.

- Жученко, А.А. Стратегия адаптивной интенсификации сельского хозяйства (концепция)/А.А.Жученко. -Пущино: Изд-во ОНТИ НЦБИ РАН, 1994. -148 с.

- Задорин А.Д. Зернобобовые культуры в кормопроизводстве и полеводстве/А.Д.Задорин//Кормопроизводство. -2001. -№ 7. -С. 9-11.

- Коношина, С.Н. Влияние различных способов использования почвы на ее аллелопатическую активность/С.Н.Коношина: Автореф. дис. … канд. с.-х. наук. -Орел, 2000.

- Лобков, В.Т. Экологические основы почвоутомления в полевых агроценозах центрально-черноземной полосы России/В.Т.Лобков. -Курск, 1994. -32 с.

- Лобков, В.Т. Почвенно-биологический аспект в теории севооборотов/В.Т.Лобков, Н.И.Абакумов. -Эколого-экономические аспекты развития растениеводства в рыночных условиях. -Орел, 2002. -С. 210-221.

- Майстренко, Г.Г. Симбиотическая азотфиксация бобовых в луговых фитоценозах/Г.Г.Майстренко, Н.Н.Лащанский, Н.Я.Гордиенко, Л.В.Волкова, Е.С. Анчугова//Сибирский экологический журнал. -1990. -№3. -С. 289-293.

- Минеев, В.Г. Экологические проблемы агрохимии/В.Г.Минеев. -М.: Изд-во МГУ, 1988. 285 с.

- Назарюк, В.М. Новый метод определения эффективности бобово-ризобиального симбиоза в полевых условиях/В.М.Назарюк, К.К.Сидорова, В.К.Шумный, М.И.Кленова//Агрохимия, 2003. -№1. -С. 61-67.

- Овсянников, Ю.А. Роль кормовых культур в эколого-биосферных системах/Ю.А.Овсянников//Кормопроизводство. -1998. -№8. -С.12 -14.

- Парахин, Н.В. Экологическая устойчивость и эффективность растениеводства: теоретические основы и практический опыт/Н.В.Парахин. -М.: КолосС, 2002. -199 с.

- Проворов, И.А. Эколого-генетические принципы селекции растений на повышение эффективности взаимодействия с микроорганизмами//Сельскохозяйственная биология/И.А.Проворов, И.А.Тихонович. -2003. -№3. -С. 11-22.

- Райс, Э. Природные средства защиты растений от вредителей/Э.Райс. -М., 1986.

- Свистова, И.Д. Формирование комплекса микроорганизмов чернозема выщелоченного в зависимости от типа агрофитоценоза//Сельскохозяйственная биология/И.Д.Свистова, Л.О.Фролова, А.П.Щербаков. -2003. -№5. -С. 55-61.

- Шотт, П.Р. Теоретическое обоснование комплексного использования минерального и биологического азота в технологии возделывания пивоваренного ячменя/П.Р.Шотт, Т.А.Литвинцева//Бюл. ВНИИ удобрений и агропочвоведения. -2001. -№ 114. -С. 187-188.

- Schmitz, R.A. Regulation der Stickstofffixierung in Klebsiella pneumniae: NifL und seine Teamkollegen/R.A. Schmitz Biospektrum, 2002. 6: 734-735.

- Vance, C.P. Legume symbiotic nitrogen fixation: agronomic aspects. In: The Rhizobiaceae/C.P.Vance//Eds. H.P. Spaink, A. Kondorosi, P.J..J. Hooykaas. Dordrecht, 1998: 509-530.