Симпосий в археологическом контексте

Автор: Завойкина Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный и бронзовый века

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации нового граффито из раскопок поселения«Полянка» в Восточном Крыму. Двухстрочная надпись вырезана на тулове чернолакового аттического канфара второй половины IV - начала III в. до н. э. По всейвидимости, надпись является тостом, который владелец чаши посвящает Дионисуи просит у него сохранения здоровья и силы во время симпосия.

Античная цивилизация, северное причерноморье, боспорскоецарство, эллинизм, хора, граффити

Короткий адрес: https://sciup.org/14328227

IDR: 14328227

Текст научной статьи Симпосий в археологическом контексте

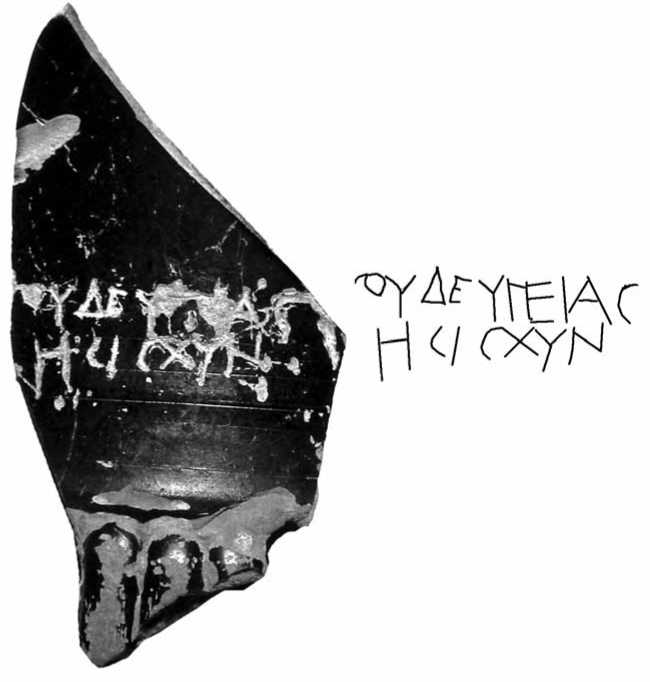

В полевой сезон 2013 г. при исследовании античного поселения «Полянка» в Восточном Крыму был найден фрагмент тулова аттического чернолакового канфара с канелированной поверхностью (рис. 1) 1. Подобный тип канфаров датируется второй половиной IV – началом III в. до н. э. ( Rotroff , 1997. Р. 84, 85). На черепке сохранилась правая часть двухстрочного граффито. Длина строк не известна. Высота букв – 0,5–0,9 см.

Граффито:

-

1. – ΣΟΥΔΕΥΓΕΙΑΣ

-

2. – ΗΣΙСΧΥΝ

Β строках надписи черный лак местами облупился по контурам букв. Уверенно вычитываются в 1-й стк. частица δὲ и слово ὑγεῖας, во 2-й стк. – слово ἰσχύν. Β слове ὑγεῖας видны преимущественно процарапанные по бежевой глине линии букв. Β этом слове же пропущена йота после гаммы (из ὑγίεια), что, вероятно, не является ошибкой автора граффито, а отражает результат стяжения, в ходе

Рис. 1. Поселение «Полянка».

Фрагмент чернолакового канфара с граффито и его прорисовка которого диграф ιε перешел в ε 2. У левого скола черепка в 1-й стк. напротив омикрон виден верхний край изогнутой линии от предшествующей буквы, которая сопоставима с формой верхней части сигмы во 2-й стк. 3 Предположительно вычитываем – σου, флексию слова в gent. sg. masс. Перед ἰσχύν сохранилось также окончание какого-то слова, оканчивающегося на -ης. Перед этой пустое поле, но от предшествующей буквы виден в сколе нижний край правой косой черты, который может принадлежать альфе, лямбде, мю, ню. Расположение букв в строках граффити неравномерное. В частности, в слове ἰσχύν первая буква, йота, вырезана в стороне от остальной части слова на 0,4 мм, тогда как расстояние между остальными буквами не более 0,1 мм. Отметим, что в слове ἰσχύν сигма и хи вырезаны в лигатуре. Похожий прием, сигма и омикрон в лигатуре, использован еще раз в начале 1-й стк.

Слово VY^ia может обозначать как имя дочери бога Асклепия, богини здоровья, так и просто физическое здоровье. В нашем случае придерживаемся последнего значения, которое обусловлено предлагаемой ниже реконструкцией. Сохранившиеся слова в надписи, ὑγίεια (здоровье) и ἰσχύς (телесная крепость, сила), а также тип сосуда, на котором они вырезаны - канфар, вводит нас в тематический круг античных застолий, дружеских попоек и традиций, связанных с ними. Покровителем вина в античной Греции был бог Дионис. Сохранение здоровья и телесной крепости пирующих являлось неотъемлемой частью винного агона и молодецкого удальства на самых различных симпосиях, крупных пирах и дружеских застольях. Многочисленные примеры буйного поведения, вызванного опьянением, а также рассуждения древних на тему, что истина открывается Аполлоном посредством гадания, а Дионисом через опьянение, можно найти в «Пире мудрецов» Афинея ( Афиней , 2004. С. 16–21, 37–50, 51–63, 175–200, 237–252). Уже Гомер подметил, что вино может обессиливать, отнимая силу и храбрость ( Ath. 10b: λέγων τὸν οἶνον ἐκλύειν τὴν ἰσχὺν καὶ άπογυιοῦν 4). Поэтому сохранение телесной крепости, iaxv^, во время симпосиев рассматривалось греками как одно из достоинств 5 .

По версии поэта Эвбула, автора IV в. до н. э., три чаши даровал Дионис благомыслящим в своем застолье, первой чашей нужно чествовать гигиею, здоровье ( Ath . 36b: τρεῖς γὰρ μόνος κρατῆρας ἐγκεραννύν | τοῖς εὗ φρονοῦσι τὸν μὲν ὑγιείας eva, | ov прбтоу ёкп^voual toy 5е беитероу). Имеется и другое свидетельство: Антифан, живший также в IV в. до н. э., писал, что последний кубок во время пира выпивался за гигиею, здоровье ( Antiph . I. 49: μετανιπτρίδα τῆς ὑγιείας πίνειν) 6 . Интересное свидетельство сохранилось в «Лексиконе» Суды: первый кратер 7 посвящался во время застолий Гермесу, второй – Харитам, а третий – Зевсу Спасителю 8 ( Suda , κρατήρ).

Очевидно, что во время пиршеств не было единого для всех греков правила, какой кубок по счету поднимать за здоровье, но свидетельства поэтов позднеклассической эпохи показывают, что тосты за гигиею были распространенным явлением во время симпосиев. Надпись на вазе эллинистической эпохи из раскопок южной стои Коринфа служит прекрасным подтверждением той особой связи, которую усматривали древние греки между вином, Дионисом, и здоровьем: «Διονίσου, Διονίσου ὑγιείας, – за Диониса, гигиею Диониса» ( Broneer , 1954. Pl. 14).

Вернемся к граффито с поселения «Полянка». В начале 1-й стк. граффито сохранилось окончание gent.sg.masc. -aou. Надпись из Коринфа позволяет предположить, что окончание -sou может принадлежать имени бога Диониса, поэтому предлагаем чтение 1-й стк. дополнить как: [Διονί]σου δὲ ὑγιεῖας. Частица δὲ показывает, что перед [Διονί]σου могло располагаться еще какое-то слово или фраза, поэтому нельзя исключить вариант: « [Διονίσου, Διονί]σου δὲ ὑγεῖας» 9 . В начале 2-й стк. от предшествующего ἰσχύν слова сохранилось окончание -ης, которое согласуется в падеже с фразой в первой строке. Прямых аналогий для реконструкции 2-й стк. обнаружить не удалось 10 , поэтому предполагаем, что окончание —пс может принадлежать сказуемому, которое было выражено, например, гл. 5^5oцl, 5юрёю, noieto в повелительном наклонении, требующим дополнения в аккузативе: [8o8o^nc iaxuv, [5юр]пс iaxuv или [по]^с11 i^xuv. Предлагаем exempl. grac . дополнять 2 стк.: [διδοί?]ης ἰσχύν. Отмечу, что повелительное наклонение сказуемых в застольных надписях явление обычное (см. примеры ниже). Утрата левой части надписи не позволяет предложить однозначную реконструкцию, поэтому предлагаем два возможных варианта.

1-й вариант: 1. [Διονίσου?, Διονί]σου δὲ ὑγεῖας, | [διδοί?]ης ἰσχύν.

Перевод : « За Диониса , гигиею же Диониса. Ты (т. е. Дионис) дай силу».

2-й вариант: 1. [Διονί]σου δὲ ὑγεῖας, | [διδοί?]ης ἰσχύν.

Перевод : «За гигиею Диониса. Дай силу».

В Северном Причерноморье известны надписи с упоминанием гигиеи. Концом IV - началом III в. до н. э. датируется канфар с Маяцкого городища с надписью: «UGIEIAS», VYi^ac, (Яценко, 1986. С. 226-231). И. В. Яценко предлагает перевод этого граффити как: « (Я – канфар) Гигеи» на основании вывода Э. И. Соломоник, что имена богов в родительном падеже, вырезанные на видной части сосуда, обычно под венчиком, указывают на принадлежность этого сосуда этому божеству (Там же. С. 228). И. И. Толстой предлагал дополнять граффито с упоминанием гигиеи из Пантикапея предлогом ὑπὲρ и переводить словосочетанием «за здоровье», т. е. рассматривал его как тост за здоровье (Толстой, 1953. С. 30. Граффито № 38). М. Парович-Пешикян интерпретировала граффито «UGIEIAS», вырезанное на чернолаковых киликах из некрополя Ольвии, как «за здоровье» (Парович-Пешикян, 1974. С. 76). Рассмотренные надписи не нуждаются в дополнениях в виде предлога ипер, поскольку это грамматически не оправдано, и должны переводиться как пожелание здоровья. Цитируемое выше коринфское граффито, сохранившееся полностью, подтверждает этот вывод и опровергает отчасти вывод Соломоник. Надпись на канфаре из раскопок пос. Маяцкое следует понимать как тост-здравицу «гигиеи», но в русском переводе это должно выглядеть как традиционный тост «за здоровье».

Безусловно, традиция философских бесед во время симпосиев, описания которых встречаются в сочинениях Ксенофонта, Плутарха, Афинея, существовала в среде аристократов и богачей-интелектуаллов, живших в крупных античных центрах. Предполагать нечто подобное исходя из предлагаемой реконструкции граффито с поселения «Полянка» вряд ли возможно, учитывая его удаленность от крупных городских центров. Однако отказывать в традиции пиров боспор-ским грекам нет необходимости. Известны разнообразные надписи на чашах и кубках из раскопок боспорских городов и поселений, оставленные участниками симпосиев и передающие состояние веселого агона во время пиров. На внешней стороне дна чернофигурного килика конца VI в. до н. э. из Нимфея частично сохранилась надпись: [ὁ δεῖνα πέπ]ωκεν τή ν κύλικα – «такой-то выпил килик» ( Толстой , 1953. № 106. Табл. XVI, 1 ). Из Пантикапея происходит надпись, процарапанная по верхнему краю стенки чернолакового килика V–IV вв. до н. э.: [… πέπωκεν τή ν ] κύλικα – «… выпить килик» ( Яйленко , 1980б. № 5). Другой образец представлен на стенке открытого чернолакового сосуда III в. до н. э. также из Пантикапея, которую В. П. Яйленко восстанавливает как [ἐκπιῆ ἀμυσ]τίν Ἀγήνωρ ὡς [- - -] – «выпьет залпом Агенор, чтобы…» (Там же. № 6). На внешней стороне дна чернолакового килика первой половины IV в. до н. э. из ракопок Ки-тея прочерчено «Σάκας ἀρυῆ» – «Сакас, черпай» или «Сакас (сегодня) разливает» ( Молев , 2003. Граффито № 59). С Восточного теменоса Ольвии происходит фрагмент верхней части чернолакового килика последней четверти VI в. до н. э., на котором сохранился фрагмент надписи: «… ἀμυσσὶν ἐκπιῆ – … выпьет залпом» ( Яйленко , 1980а. С. 90, 91. № 92. Табл. VII, 3 ). Упомянем также надпись с внешней стороны стенки чернолакового килика V в. до н. э.: «ἡδύποτος κύλιξ εἰμί φίλη πινόντι τὸν οἶνον – приятный для питья я (есть) килик, возлюбленный тем, кто пьет вино» ( Яйленко , 1979. Граффито № 12. Рис. 3). В другом случае на внешней стороне дна чернолакового килика конца V – начала IV в. до н. э., найденного в Ольвийском некрополе, по окружности прочерчено: Ἀκτίγαιο(υ) ψύχη ἡ κύλιξ (εἰμί) σῶς, ἡδεῖα, ἡδύποτος – «килик – душа Актигая, целый, сладкий приятный, для питья» ( Виноградов , 1969. С. 147). Фрагмент застольной надписи на венчике чернолакового аттического скифоса середины V в. до н. э. происходит из Никония: [- - -] ἐκπίνως τάχο [ς - - -] – «… о, если бы (ты) выпил быстро… »… или «… чтобы (ты) выпил быстро…» ( Секерский , 1976. С. 216). Возгласы ликования «εὖα, εὔαι – радуйся, радуйтесь» неоднократно повторялись на празднествах в честь Диониса и были заимствованы участниками сим-посиев. Граффито «εὔαι» из Феодосии, по мнению издателей, являтся возгласом ликования ( Емец, Петерс , 1993. Граффито № 11. Табл. XVI, 2 ; Емец , 2012. С. 16. Рис. 184) 12 .

Таким образом, новое граффито из раскопок поселения «Полянка» в Восточном Крыму дополняет наши представления о традиции греческих симпосиев в Боспорском царстве и указывает на сохранение на поселении боспорской хоры образа жизни, свойственного эллинам классической и эллинистической эпох.

Список литературы Симпосий в археологическом контексте

- Афиней, 2004. Пир мудрецов: В 15 кн. Кн. I-VIII. М.: Наука, 655 с.

- Виноградов Ю. Г., 1969. Киклические поэмы в Ольвии//ВДИ. № 3. С. 142-150.

- Емец И. А., 2012. Граффити и дипинти из античных городов и поселений Северного Причерноморья. М.: Спутник+. 478 с.

- Емец И. А., Петерс Б. Г., 1993. Граффити и дипинти античной Феодосии//КСИА. № 207. С. 77-83.

- Масленников А. А., 2013. О локальной геоморфологии, палеосейсмизме и археологии Крымского Приазовья или по следам древних землетрясений//ДБ. Т. 17. С. 232-253.

- Молев Е. А., 2003. Граффити на чернолаковых сосудах из раскопок Китея (1970-1995 гг.)//ДБ. Т. 6. С. 217-238.

- Парович-Пешикян М., 1974. Некрополь Ольвии эллинистического времени. Киев: Наукова думка, 219 с.

- Cекерский П. М., 1976. Застольная надпись из Никония//МАСП. Вып. 8. С. 215-218.

- Толстой И. И., 1953. Греческие граффити древних городов Северного Причерноморья. М.; Л.: Наука. 155 с.

- Яйленко В. П., 1979. Несколько ольвийских и березанских граффити//КСИА. Вып. 159. С. 53-60.

- Яйленко В. П., 1980а. Граффити Левки, Березани и Ольвии//ВДИ. № 3. С. 75-116.

- Яйленко В. П., 1980б. Несколько пантикапейских граффити из собрания Одесского археологического музея//Проблемы античной истории и классической филологии: Тез. докл. Всесоюзн. науч. конф./Отв. ред. В. И. Кадеев. Харьков. С. 74-75.

- Яценко И. В., 1986. Кубок Гигиеи//Проблемы античной культуры/Отв. ред. Г. А. Кошеленко. М.: Наука. С. 226-230.

- Broneer O., 1954. The South Stoa and its Roman Successors (Corinth. Vol. I. Part IV). 234 p.

- LSJ -A Greek-English Lexicon/Eds.: H. G. Liddell, R. Scott, H. S. Jonse. Oxf., 1940, 1996 (Supplementum).

- Rotroff S. I., 1997. Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material. Part 1: Text. Princeton: The American School of Classical Studies at Athens. 575 р. (The Athenian Agora; vol. 29).