Символические средства искусства и их понимание студентами

Автор: Пестерева Николь Андреевна

Рубрика: Актуальные проблемы психологии

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты экспериментального исследования условий становления понимания студентами символического языка искусства. Полученные данные позволяют предположить, что становление символики в жизнедеятельности человека осуществляется путём активного освоения в процессе социального и специально организованного обучения.

Искусство, знаки, символы, знаково-символические системы, символические средства искусства, понимание символических средств искусства, юношеский возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/148160483

IDR: 148160483 | УДК: 159.922.8:7.01

Текст научной статьи Символические средства искусства и их понимание студентами

ВЕСТНИК 2013 № 1

В процессе развития человечества формировались различные знаково-символические системы, которые позволяют фиксировать информацию о продуктах деятельности человека. Знаково-символическая система всегда использовалась для того, чтобы строить образ окружающего мира, фиксировать результаты мыслительной деятельности. Умение считывать значение тех или иных знаков помогает адекватно реагировать на явления, события окружающего мира. С помощью знаков и символов передается информация и кодируются значения. Жесты, рисунки, скульптура, мифы, ритуалы, обряды, литературные и музыкальные произведения - все это разные формы символического представления. Исторический период (этап развития человечества), на котором создавался продукт деятельности, особенности мышления и личностные характеристики создающего, оказывает свое влияние на значения, которые вкладываются в знаки и символы. Символ трудно прочесть, потому что надо выявить понятийный тезаурус того, кто его изобразил. В качестве примера можно привести не только наскальные изображения и древнеегипетские символы, но и условные зна- ки туристов-«сезонников», язык жестов, азбуку Морзе и даже дорожные знаки [1].

Процесс перехода информации из внешнего мира во внутренний план, процесс интериориза-ции, происходит при помощи знаков и символов.

Следует определить, что такое знак и символ, и провести различие между ними. Слово symbolon у древних греков означало условный вещественный опознавательный знак, например предмет, разделенный на две половинки [2]. Слово «знак» происходит от латинского signum -отметка, фигура, печать, сигнал, довод, созвездие. Знак - предмет, служащий представителем другого предмета, явления, процесса. Символ -образ, являющийся представителем других образов, содержаний, отношений. Наиболее распространенное различие между ними формулируют таким образом: знак обозначает, а символ рассказывает о многих качествах. Для символа многозначность является признаком его содержательности, в то время как для знака это может явиться проблемой его расшифровки [3].

Лосев А.Ф., говоря о различии между знаком и символом, выделяет три параметра, по которым можно ориентироваться в определении символа. Символ, во-первых, является живым отражением действительности, во-вторых, подвергается мыслительной обработке, в-третьих, становится орудием в преобразовании действи- тельности. Символ не просто отражает и обозначает множество индивидуальностей, но он также является законом их возникновения. Различие между знаком и символом Лосев А.Ф. предлагает определять степенью значимости обозначаемого и символизируемого предмета. Изучая те смысловые последовательности, которые возникают при функционировании символа в разных областях, Лосев А.Ф. разработал классификацию типов символов.

-

1. Научные символы – символические понятия, необходимые во всяком научном построении.

-

2. Философские символы находят отражение в символической природе каждой философской категории (например, свобода, реальность, причина и т.д.).

-

3. Художественные символы – художественный образ как обобщение и конструкция, выступающие как принцип понимания и преобразования всего единичного, подпадающего под такую общность.

-

4. Мифологические символы.

-

5. Религиозные символы.

-

6. Природа, общество и весь мир становятся царством символов тогда, когда человек все глубже погружается в их восприятие и изучение.

-

7. Человечески выразительные символы – внешнее отражение человеком своего внутреннего состояния, физические признаки.

-

8. Идеологические и побудительные символы.

-

9. Внешне-технический символ является принципом осуществления ряда действий (например, взмахи дирижерской палочкой во время концерта, регулирование жезлом потока движения полицейским и т.д.) [4].

Кулагина Н.В. рассматривает символ как уникальное средство, позволяющее человеку систематизировать собственный опыт познания, чтобы затем применять его в ходе взаимодействия с реальностью. Это создает целостность восприятия человеком мира и определяет возможности имеющего личностные смыслы отношения к людям, к миру, в котором они существуют. Кулагина Н.В. разделяет знак и символ как два важнейших способа репрезентации смысла, которые определяют два типа функционирования сознания, и каждый из них составляет последовательно две фазы процесса становления личности в культуре: символическую и знаково опосредованную. Символическая является начальной и восходит к архаическим слоям культуры, связанным с символом как со средством смыслоориен-тации человека в мире. Знаково опосредованная филогенетически является более поздней и связана с освоением научного знания и формированием научной картины мира [5].

Огден И.К. и Ричардс И.А. в своей книге «Значение значения» впервые сформулировали модель – треугольник референций (также известный как треугольник значения, или семиотический треугольник), отношения лингвистических символов к объектам, которые они представляют. Сущность знака по этой модели выражается во взаимосвязи трех элементов, которые можно расположить в вершинах треугольника:

-

1) означаемое: референт (внешний объект, с которым соотносится понятие);

-

2) знак: слово в качестве означающего;

-

3) понятие, значение интерпретанта [6].

Особое место среди знаково-символических средств занимают знаки и символы искусства. Знаки искусства объединяют и социально принятые знаки и уникальные, созданные автором, эмотивные знаки. Уникальность знаковосимволической системы искусства заключается в том, что искусство, в конечном счете, фиксирует формы поведения человека [7].

Искусство – это катарсис. Всякое художественное произведение (басня, новелла, трагедия) заключает в себе аффективное противоречие, т.е. вызывает взаимно противоположные чувства и приводит к их «короткому замыканию и уничтожению» [8, с. 28]. Искусство порождается каким-либо противоречием, намеренно созданным автором. Если это трагедия, то она вызывает к жизни самые затаенные страсти, но заставляет протекать их в виде противоположных чувств, и эту борьбу заканчивает разрешающим катарсисом. Сходное строение имеет и комедия, которая свой катарсис заключает в смехе зрителя над героями комедии. Здесь совершенно ясно разделение зрителя и героя комедии: герой комедии не смеется, он плачет; а зритель – смеется. Получается двойственность.

Это противоречие можно наблюдать и в живописи. В то время как она уничтожает плоский характер картины и заставляет все помещенное на плоскости воспринимать в пространственном виде, – рисунок, изображая даже трехмерное пространство, сохраняет при этом плоский характер листа, на который нанесен рисунок. Таким образом, впечатление от рисунка у воспринимающего всегда двойственное. С одной стороны, изображенное в картине воспринимается как трехмерное, с другой стороны, воспринимается игра линий на плоскости, и именно в этой двойственности заключена особенность графики как искусства [8].

ВЕСТНИК 2013 № 1

ВЕСТНИК 2013 № 1

Целенаправленное обучение, знакомство со знаково-символическими средствами искусства начинается со школы, где человек усваивает знаковые системы. Знакомство со знаковосимволическими системами как средствами коммуникации, трансляции не только обыденного опыта, но и научного знания осуществляется под руководством педагога. Начинается выстраивание своеобразных «алфавитов» (система знаков, при помощи которых описывается реальность), установление связей, комплексов, формирования системы понятий. Усвоение знаково-символических систем человеком происходит по трем ступеням обучения: 1) предметная – организация предметных действий; 2) образная – действия с изображениями или моделями; 3) символическая – действия обозначаются символами. Освоение знаково-символических систем происходит в процессе кодирования и декодирования информации, заключенной в произведениях искусства, при котором включается личностная эмоциональная, нравственно оценочная, мотивационная и волевая сферы человека [9].

В процессе социального и специально организованного обучения (общее образование, специальное образование) происходит становление систем значений в жизнедеятельности человека. Это определяет первый знаковый уровень освоения символики. Активное использование символики в творческом, продуктивном процессе (знаки и символы, связанные с эмоционально-оценочным отношением к действительности), направленном на коммуникацию, определяет второй символический уровень освоения знаково-символической системы. Этот уровень и порождает эмотивные знаки. Уровни определяются включением символов в деятельность. На первом, знаковом, уровне происходит только восприятие и декодирование значения. На втором уровне знак не только декодируется, но и принимается благодаря возникновению не одного, а нескольких значений, что приводит к переводу знака в символ.

Предметом нашего исследования является область знаково-символических средств, связанных с эмоционально-оценочным отношением к изображаемой действительности в живописи через выявление условий формирования понимания символических средств искусства. Так как в художественных произведениях идет соединение чувственного образа и смысла, то они глубоко символичны. Смысл, который художник вкладывает в созданный образ, не всеми улавливается, поэтому символ часто не считывается.

Наиболее интересен в этом отношении, на наш взгляд, юношеский возраст – период жизни человека между подростковым возрастом и взрослостью. Главный конструирующий момент социальной ситуации развития в юношеском возрасте составляет то, что юноша находится на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Переход от подросткового возраста к юношескому связан со сменой внутренней позиции, когда обращенность в будущее становится основной направленностью личности. Согласно Эриксону Э., это обретение своей идентичности [10]. Проблемы выбора профессии, дальнейшего жизненного пути, самоопределения превращаются в «аффективный центр» жизненной ситуации, по терминологии Божович Л.И., вокруг которого начинают вращаться вся деятельность, все интересы подростка [11].

Гипотеза исследования заключалась в том, что становление символики в жизнедеятельности человека осуществляется путем активного освоения в процессе социального и специально организованного обучения (общее образование, специальное образование). Можно выделить два уровня усвоения символики: первый знаковый и второй символический. Существует связь уровня развития символики с уровнем невербального интеллекта и уровнем креативности.

В исследовании реципиентами выступали студенты нехудожественных специальностей в возрасте от 17 до 23 лет. Если использовать в возрастной периодизации зрелости в качестве критерия ведущую деятельность, то в период юности (18–23 года) ею является деятельность самоопределения – личностная и профессиональная [12].

Использованные методики:

-

– опросные методы (анкетирование, интервью) – выявление сферы интересов, будущей профессии и профессиональной специализации;

– составленный нами опросник на определение названия художественной картины и ее идеи – определение степени погруженности в знаково-символическую область, даются ли названия исходя из того, что реципиенты видят изображенным, или по ассоциациям, с помощью метафор и т.д.;

– метод семантического дифференциала Ч. Осгуда – определение степени освоения знаково-символической области;

– пиктограмма А.Р. Лурия – в качестве слов, к которым нужно нарисовать рисунок, давались названия сфер, выделенных как новообразования юности;

– культурно-свободный тест на интеллект (CFIT) – измерение уровня интеллектуального развития;

– тест креативности П. Торренса – исследование развития креативности.

Исследование проводилось в Московском гуманитарном педагогическом институте, выборка составила 27 человек.

В первой части исследования респондентам предлагалось выполнить задание с семантическим дифференциалом, CFIT, тест П. Торренса, пиктограмму Лурия и составленный нами опросник на определение названия художественной картины и ее идеи. Для последнего задания были подобраны наиболее известные картины, которые реципиенты могли встретить и в рамках школьного обучения (курс мировой художественной культуры и т.д.). Поэтому был включен вопрос, знакома ли реципиентам представленная картина, чтобы можно было сделать вывод не только о степени освоения знаково-символической области изобразительного искусства, но и о том, как давались названия изображенным образам – из собственных ощущений реципиентов или на основании знаний о ней. В этом вопроснике к каждой из 10 репродукций нужно было ответить на 3 вопроса: знакома ли картина; что изображено, каков сюжет, о чем она; какое бы дали название и почему.

Использованные репродукции:

– А. Босхерт. «Букет в окне», 1920;

– П. Клаасван Харлем. “Vanitas”, 1630;

– Винсент Ван Гог. «Мост де л’Англуа», 1888;

– Рембрандт. «Возвращение блудного сына», 1669;

– Франсиско де Гойя. «Лампа дьявола», 1798;

– Антуан Ватто. «Жиль в костюме Пьеро», 1720–1721;

– Иероним Босх. «Вознесение в Эмпирей», 1500–1504;

– Карл Брюллов. «Последний день Помпеи», 1833;

– Сальвадор Дали. «Жираф в огне», 1936– 1937;

– Леонардо да Винчи. «Тайная вечеря», 1495–1498.

Во второй части исследования проводилось занятие по теме «Символы натюрморта» с презентацией репродукций натюрмортов. Вводилась необходимая информация и выполнялись практические задания: во-первых, предъявляемые натюрморты обсуждались с целью научить студентов анализировать репродукции, а затем студенты писали свои варианты названий к представленным натюрмортам. Во-вторых, реципи- енты выбирали из предлагаемого набора различные мелкие предметы (часы наручные и песочные, бусы и различные украшения, морские ракушки, орехи, птичьи перья, шейные платки, веера, книги, свечи, шишки и др.), в группах составляли свои натюрморты и давали им названия.

При сравнении названий картин, которые давали студенты по методике и по натюрмортам на занятии, был установлен интересный факт. Студенты выделяли для себя главный объект на репродукции и по нему давали название. А натюрморты, представленные в презентации на занятии, называли, ориентируясь на свои ощущения от цветовой палитры, выделяя сюжет, идею. Часто в названиях использовали выражения (иногда на латыни), пословицы, например:

– Бери от жизни все;

– А что ты оставил после себя?

– Делу – время, потехе – час;

– Рукописи не горят;

– Запретный плод сладок;

– Bachus Venus;

– In Taberna;

– Музыка – основа всего;

– Неупиваемая чаша;

– Все новое – хорошо забытое старое;

– От рассвета до заката.

Кроме того после занятия некоторые студенты еще дома составили натюрморты и показали их фотографии, что говорило о появлении интереса к теме. Чтобы посмотреть, есть ли перенос опыта описывания репродукций не перечислением предметов, а выделением сюжета с натюрморта на другие жанры изобразительного искусства и возникла ли заинтересованность, была проведена третья часть исследования.

В третьей части исследования респондентам предлагалось снова выполнить задание с семантическим дифференциалом, пиктограмму Лурия и составленный нами опросник на определение названия художественной картины и ее идеи.

Участники исследования после проведения всех мероприятий были разделены на две группы. В контрольную вошли те студенты, которые участвовали только в первой части исследования. Экспериментальная группа была сформирована из тех студентов, которые приняли участие во всех трех частях исследования.

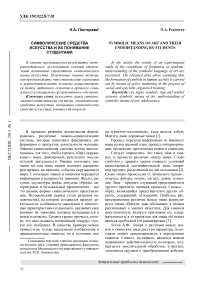

В семантическом дифференциале обработка результатов велась по трем факторам:

– 1 фактор – значение – определение значения символа, указано верно или нет; 0 баллов – неверно или нет значения, 1 балл – близко по смыслу, но не точно, 2 балла – верно.

ВЕСТНИК 2013 № 1

– 2 фактор – интерпретация – интерпретация символа знаково (дано просто указание значения, 1 балл) или символически (раскрывается значение каждого элемента изображения, даны несколько значений или обобщение значения на более высоком уровне (например, не просто Красный Крест, а милосердие, 2 балла); 0 баллов – значение не указано.

– 3 фактор – узнавание – выделение области значения символа, знаком он или нет; 0 баллов – незнаком, 1 балл – не помню, 2 балла – знаком.

Оценив таким образом все символы по трем факторам, далее были посчитаны среднеарифметические значения факторов по каждому реципиенту в группах до занятия по теме «Символы натюрморта», то есть до второй части исследования и после. Таким образом, можно графически изобразить уровень каждого респондента.

До занятия:

-ь-гг

После занятия:

—1—26

----32

—■—34

----36

—•—40

-*-46

----36

-♦—40

—*—46

ВЕСТНИК 2013 № 1

—29

|

---±7b------ |

|

|

• |

|

|

■ |

|

|

4 * |

|

|

к |

|

|

— |

|

—•—24

|

- |

|

|

♦ |

|

|

.W |

|

|

- |

-е-34

|

баллы фактор |

Контрольная группа студентов |

Экспериментальная группа студентов |

|||||||

|

0 |

1 |

2 |

До занятия |

После занятия |

|||||

|

0 |

1 |

2 |

0 |

1 |

2 |

||||

|

Значение |

23% |

6% |

71% |

34% |

4% |

62% |

24% |

8% |

68% |

|

Интерпретация |

17% |

78% |

5% |

28% |

63% |

9% |

14% |

55% |

31% |

|

Узнавание |

18% |

10% |

72% |

18% |

17% |

65% |

13% |

10% |

77% |

Как видно из графиков, в экспериментальной группе произошли позитивные изменения после обучающего этапа, на основании чего можно сделать вывод о развивающем эффекте обучающего этапа. Это свидетельствует о том, что символическое развитие продолжается и в юношеском возрасте.

Помимо результатов каждого реципиента по данным семантического дифференциала были проанализированы показатели по каждой группе в целом. В первичной обработке результатов был составлен статистический ряд измеряемой величины, т.е. значение, интерпретация (символический или знаковый), узнаваемость (знаком ли символ). Затем был подсчитано среднее статистическое значение измеряемой величины по группе испытуемых и мера единодушия оценок (баллов), выраженная средним квадратичным отклонением.

В матрице обработки экспериментальных данных статистического ряда для контрольной и экспериментальной групп студентов представлена ní – частота значения балла Хí (0, 1 или 2), т.е. сколько раз был поставлен экспериментатором один из баллов по исследуемому фактору в процессе анализа студентами символа всеми испытуемыми данной группы в совокупности.

ní – частота оценивания определенным баллом результатов анализа студентами символа

|

баллы фактор |

Контрольная группа студентов |

Экспериментальная группа студентов |

|||||||

|

0 |

1 |

2 |

До занятия |

После занятия |

|||||

|

0 |

1 |

2 |

0 |

1 |

2 |

||||

|

Значение |

114 |

30 |

351 |

135 |

17 |

244 |

94 |

33 |

269 |

|

Интерпретация |

84 |

388 |

23 |

111 |

249 |

36 |

55 |

219 |

122 |

|

Узнавание |

92 |

48 |

355 |

72 |

66 |

258 |

50 |

40 |

306 |

Для преобразования значения ní необходимо учесть коэффициент преобразования 33 к , где к – число студентов, которые проводили анализ 33 символов. Тогда результаты эксперимента, выраженные в процентном отношении от числа студентов в группе, могут быть представлены следующим образом:

Определение среднего значения оценивания экспериментатором результатов анализа студентами символов по указанным факторам.

|

Факторы |

Контрольная группа студентов |

Экспериментальная группа студентов |

|

|

До занятия |

После занятия |

||

|

Значение |

1,48 |

1,28 |

1,44 |

|

Интерпретация |

0,88 |

0,81 |

1,17 |

|

Узнавание |

1,53 |

1,47 |

1,65 |

Определение дисперсии D и среднего квадратичного отклонения σ оценивания результатов работы студентов по факторам, принятым в работе.

|

Факторы |

Контрольная группа студентов |

Экспериментальная группа студентов |

||||

|

D |

σ |

До занятия |

После занятия |

|||

|

D |

σ |

D |

σ |

|||

|

Значение |

0,89 |

0,94 |

0,91 |

0,95 |

0,89 |

0,94 |

|

Интерпретация |

0,20 |

0,45 |

0,46 |

0,67 |

0,42 |

0,65 |

|

Узнавание |

0,62 |

0,79 |

0,82 |

0,91 |

0,66 |

0,81 |

Анализ результатов работы студентов экспериментальной группы показывает, что по фактору «значение» показатели рассеивания (дисперсии) и среднеквадратичного отклонения улучшились, но незначительно (в пределах точности расчета до 1%).

Заметно улучшились после проведенного занятия показатели рассеивания по фактору «уровень» и сузился показатель среднеквадратичного отклонения (до 8%-9%). Значительно (до 20%) возросли эти же показатели по фактору «узнавание».

Далее методики были сопоставлены между собой с целью анализа, есть ли связь между уровнем символического развития и уровнем невербального интеллекта и креативности.

|

Интерпретация |

Значение |

Узнавание |

Гибкость |

Оригинальность |

Разраб. |

IQ |

Пиктограмма |

|

низкий |

низкий |

низкий |

низкий |

||||

|

норм. |

высок. |

высок. |

норм. |

норм. |

высок. |

норм. |

высок. |

|

высок. |

высок. |

высок. |

Как видно, наблюдается связь низкого уровня символического развития с низким уровнем невербального интеллекта, гибкости и оригинальности; нормального и высокого уровней символического развития – с нормальным и высоким уровнем невербального интеллекта, гибкости и оригинальности. Однако были единичные случаи, когда при низком уровне интерпретации,

IQ и оригинальности был высокий уровень гибкости. Или при низком уровне интерпретации и гибкости присутствовал высокий уровень IQ.

Полученные результаты могут также свидетельствовать об особенностях выбранной выборки. Для всех реципиентов изобразительное искусство не является сферой будущей профессиональной деятельности, имеющиеся представления могли быть сформированы в рамках курсов школьного обучения и самостоятельной активности.

Развивающий эффект свидетельствует о том, что символическое развитие продолжается и в юношеском возрасте. Этот результат требует дальнейшего более глубокого изучения.

Использованные методики дали достаточную картину для исследования становления и освоения культурно-социальной символики, но необходимо продолжать работу по их улучшению для более глубокого изучения проблемы.

Список литературы Символические средства искусства и их понимание студентами

- Бенуас Люк. Знаки, символы и мифы. -М.: Астрель: АСТ, 2006.

- Бодуэн Дешарне, Люк Нефонтен. Символ/пер. с фр. И.Л. Нагле. -М.: Астрель, 2007.

- Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Краткий психологический словарь/под ред. Л.А. Карпенко. -М., 1998.

- Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. -2-е изд., испр. -М.: Искусство, 1995.

- Кулагина Н.В. Символ и символическое сознание//Культурно-историческая психология. -2006. -№ 1.

- The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism/C.K. Ogden and I.A Richards, with a new Introduction by Umberto Eco: facsimile of 1923 edition. -Harcourt, Brace Jovanovich, San Diego, 1989

- Выготский Л.С. Психология искусства: анализ эстетической реакции. -5-е изд., испр. и доп. -М.: Лабиринт, 1997.

- Басин Е.Я. Семантическая философия искусства (критический анализ). -М., 1997.

- Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988.

- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис/пер. с англ.; общ. ред. и предисл. А.В. Толстых. -М.: Прогресс, 1996.

- Божович Л.И. Личность и ее развитие в детском возрасте. -М.: Просвещение, 1968.

- Карабанова О.А. Возрастная психология: конспект лекций. -М.: Айрис-пресс, 2005.