Символический капитал авангарда в дискурсе неофициального искусства 1960-1980-х гг

Автор: Любимова А.И.

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Культура

Статья в выпуске: 11, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается творчество независимых художников 1960-1980-х гг., переосмысляющих наследие авангарда. В дискурсе неофициального искусства идеи начала ХХ в. представляют собой символический капитал, значимый для художников при формировании новых приемов. Неофициальное искусство объединяет представителей разных направлений, которые вследствие долгой цензуры были оторваны от публичной деятельности. Творческие и концептуальные поиски художников выражали несовпадение личностного, эмоционального состояния и внутренней картины мира художественного мышления в конце 1950-х гг., уставшего от функционирования одной системы. Обращение к традиции авангарда объединяет разнообразные региональные школы нонконформизма в стремлении создать синтез современных художественных практик и искусства прошлого. Московские нонконформисты развивали концептуальное направление, представители ленинградского андеграунда экспериментировали с приемами метафизической живописи и абстрактного искусства, в творчестве саратовских нонконформистов сохранялись идеи декоративного символизма. Взаимодействуя с авангардом, нонконформисты образуют единство фигуративной и абстрактной живописи, являющейся отличительной особенностью неофициального искусства.

Неофициальное искусство 1960-1980-х гг, влияние авангарда, теория дискурса м. фуко, символический капитал п. бурдье, абстракция, концептуализм, метафизика

Короткий адрес: https://sciup.org/149144729

IDR: 149144729 | УДК: 7.036 | DOI: 10.24158/fik.2023.11.41

Текст научной статьи Символический капитал авангарда в дискурсе неофициального искусства 1960-1980-х гг

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Санкт-Петербург, Россия, ,

,

исследования обусловлена тем, что, несмотря на наличие публикаций, посвященных влиянию авангарда на неофициальное искусство, ряд вопросов остаются открытыми, в частности интересный аспект изучения многообразия рефлексий неофициальных художников по отношению к наследию начала ХХ в., анализ сходства и различия интерпретации авангарда, связанный в том числе с региональными особенностями нонконформизма, рассмотрение важности для художников понимания преемственности собственного творчества.

Некоторые вопросы взаимодействия нонконформистов с искусством авангарда рассматривались в трудах Бориса Гройса (2020), Екатерины Андреевой (2012), Екатерины Бобринской (2006), Глеба Ершова (2013), Андрея Хлобыстина (2017). Обращение к авангарду исследователи объясняли стремлением неофициальных художников развивать новые направления в искусстве. Г. Ершов отмечал: «Это очень важно – обнаружить преемственность, и эта преемственность осознавалась нонконформистами как их личное право! Они взяли авангард, и то, чего они добились, это их позиция» (2013: 20). Е.Ю. Андреева на примере сравнения московских и ленинградских художников одним из важных вопросов считает изучение отдельной творческой личности в определении точек пересечения авангарда и нонконформизма (2012: 22). Исследователи развивают идею, согласно которой особое значение в изучении данной темы приобретают вопросы выявления границ искусства и неискусства, связь между различными процессами художественного и нехудожественного порядка. А. Хлобыстин, рассматривая особенности формирования нонконформизма, видит параллели с авангардом, связанные с ощущением кризиса культуры и стремлением к развитию новых приемов (2017: 14).

В работах зарубежных авторов влияние авангарда на неофициальных художников объясняется цикличностью искусства. К. Аймермахер (2004), Дж. Боулт (Bowlt, 1998) уделяли внимание социально-бытовым аспектам жизни нонконформистов в сравнении с европейской культурой. По мнению Дж. Боулта, «сравнение независимого искусства и авангарда требует от исследователя проявлять крайнюю осторожность и трактовать видимое сходство как отдельный факт, а не как целостное заимствование» (Bowlt, 1998).

С одной стороны, нонконформистское искусство на протяжении долгого времени формировало свой художественный опыт не синхронно с актуальным мировым художественным процессом и противопоставляло себя официальному советскому искусству. С другой – современная методология искусствоведения дает возможность увидеть достижения неофициальных художников с новой точки зрения. В настоящем исследовании теоретические концепты, разработанные М. Фуко (2004: 75–81), П. Бурдье (2001: 57–68), позволили определить направления интерпретации авангарда в региональном дискурсе неофициального искусства и проанализировать конкретные произведения, связанные с темой. Взаимодействие с авангардом рассматривается на примере московской, ленинградской и саратовской школ неофициального искусства. Данный выбор обусловлен стремлением определить общие и индивидуальные особенности разнообразных региональных школ в сравнении. Хронологические рамки исследования охватывают период 1960– 1980-х гг., связанный с этапами развития неофициального искусства.

Взаимодействие с наследием авангарда является общей идеей, объединяющей разнообразные школы неофициального искусства. Для нонконформистов культура авангарда была символом новаторства, которая связывала отечественное и западное искусство. Переосмысляя традицию прошлого и современные тенденции, неофициальные художники стремились стать частью мирового художественного процесса, несмотря на сложное взаимодействие с советской системой.

При исследовании форм интерпретации авангарда в творчестве нонконформистов применение теории М. Фуко позволяет рассматривать многообразие неофициального искусства как целостное явление. Согласно М. Фуко, дискурс – это совокупность высказываний, формирующихся в историческом, социальном и интеллектуальном контексте (Фуко, 2004: 210). В результате интерпретации образуется бесконечная область новых явлений. Исходя из концепции М. Фуко, можно предположить, что дискурс неофициального искусства представлял развитие новых направлений, воплощающих тенденции современности и философские идеи авангарда: синтез искусств, концепцию цвета и формообразования, воплощение художественного пространства. В настоящем исследовании выявлению этих идей способствовало обращение к концепции символического капитала П. Бурдье. С его позиции, символический капитал отражает накопленную систему ценностей, которые могут стать полезным ресурсом для будущих взаимодействий.

Для представителей неофициального искусства авангард обладал новой информацией, которая способствует обновлению художественного языка. Кроме того, интерес нонконформистов к идеям авангарда обусловлен сильной отечественной традицией старшего поколения художников: Роберта Фалька, Александра Родченко, Владимира Фаворского, Натана Альтмана, со- храняющих тенденции начала ХХ в. Таким образом, дискурс независимого искусства олицетворял сложный и динамичный процесс, в котором изобразительные средства, такие как цвет, линия, форма, пространство, объем, становятся самостоятельными элементами.

В конце 1950-х гг. появляются объединения, развивающие новые направления в искусстве. В Москве это круг художников Лианозово и художники студии Элия Белютина, в Ленинграде – Аре-фьевский круг, художники школы Владимира Стерлигова и Осипа Сидлина. Взаимодействие с искусством авангарда отмечается в творчестве отдельных представителей: Эдуарда Штейнберга, Михаила Шварцмана, Евгения Михнова-Войтенко, Владимира Немухина, Владимира Вейсберга. Синтезируя идеи авангарда, художники развивали направления абстрактной живописи.

За пределами крупных культурных центров влияние искусства начала ХХ в. меньше в силу различных региональных особенностей, однако интерпретация идей авангарда осуществлялась на разных этапах развития независимого искусства. Например, интерес к абстракции отмечается в произведениях екатеринбургских художников уктусской школы и саратовских художников круга Н.М. Гущина после 1970-х гг.

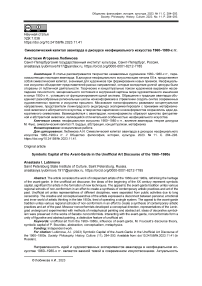

Идея синтеза искусств в творчестве нонконформистов воплощалась в разнообразных перформативных практиках и как тенденция к созданию новых пространственных объектов. В авангарде синтез искусств олицетворял концепцию жизнестроения, а музыка являлась наивысшей формой искусства. Взаимодействуя с наследием авангарда, ленинградские независимые художники развивали направление абстракции, сохраняя элементы фигуративной живописи. В образной системе нонконформистов выражение синтеза схоже с экспериментами В.В. Кандинского, М.К. Чур-лениса, М.В. Матюшина. Ленинградские художники уделяли внимание развитию абстрактного метода, направленного на косвенное, ассоциативное освоение возможностей музыкального мышления. Например, композиции Т. Глебовой воплощали переход музыкальных впечатлений в зрительные (рисунок 1). Определение музыки как наивысшей формы искусства произведениях художницы отсылает к творчеству П. Филонова. Т. Глебова наследует от него «музыкальную незримую отвлеченность, которая соединилась со зримой изобразительной стихией»1.

Рисунок 1 – Глебова Т.Н. Хор. 1962 г. Государственный русский музей

Figure 1 – Glebova T.N. 1962 State Russian Museum

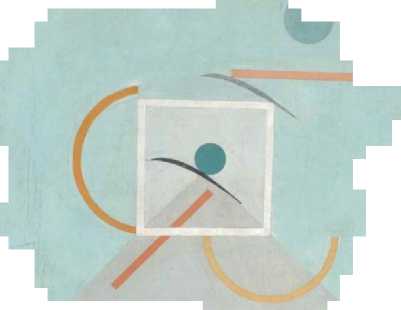

У Е.Г. Михнова-Войтенко интерпретация синтеза искусств отмечается в произведениях из цикла «Хоралы» 1960-х гг., выполненных тушью (рисунок 2). Работы Е.Г. Михнова-Войтенко схожи с творческими поисками известных композиторов и художников начала ХХ в.: А. Скрябина, М. Чюрлениса, В. Кандинского в сфере теории и практики светомузыки. Е.Ю. Андреева отмечала, что для Е.Г. Михнова-Войтенко музыка служила не просто фоном, художник стремился запечатлеть в живописи мгновенное переживание, что в музыке в силу ее природы происходит само собой. В результате композиции художника убеждают в особой конкретности искусства, в необходимости живого образа (Андреева, 2012: 78).

Рисунок 2 – Михнов-Войтенко Е.Г. Композиция № 105. 1960 г. Музей А. Зверева

Figure 2 – Mikhnov-Voytenko E.G. Composition No. 105. (1960) A. Zverev Museum

В московском нонконформизме идея синтеза искусств развивается в концептуальном направлении, демонстрируя постепенный отказ от традиционных форм изобразительности, или как создание различных инсталляций. Тенденции к синтезу были свойственны Илье Кабакову, Владимиру Янкилевскому, Виктору Пивоварову, Виктору Комару, Александру Меламиду, Эрику Булатову и Олегу Васильеву, являвшимся реформаторами станковой картины. Каждый художник обладал индивидуальной манерой, общими элементами выступали критика действительности, интерес к графике, коллажу, стремление к стиранию границ разных видов визуальных искусств.

В экспериментальных проектах художников группы «Движение» Льва Нусберга, Франциско Инфанте обращение к достижениям авангарда служило отправной точкой в создании различных пространственных объектов. Важным этапом для «Движения» являлась выставка «На пути к синтезу искусств», на которой экспонировались как графические листы, так и пространственные композиции (рисунок 3). Характерной чертой художников выступало использование линеарных конструкций, в основе которых представлены геометрические формы. Идея синтеза искусств была одной из творческих задач группы, символизирующей поиск возможностей, которые смогли бы совместить технические средства и классические художественные формы (Колейчук, 1994).

Рисунок 3 – Нусберг Л.В. Композиция № 29. 1965 г. Частное собрание

Figure 3 – Nusberg L.V. Composition No. 29. (1965) Private Collection

В творчестве саратовских независимых художников идеи авангарда служили важным этапом в экспериментах с цветом и формой. В отличие от московской и ленинградской школ неофициальное искусство Саратова долгое время не становилось предметом специального изучения.

Одной из значимых работ является диссертационное исследование Е.А. Дорогиной1, посвященное истории формирования саратовского независимого искусства. В настоящей работе сравнение способов интерпретации авангарда саратовскими художниками и представителями ленинградского и московского нонконформизма способствует определению общих закономерностей, объединяющих явление неофициального искусства 1960–1980-х гг.

Долгое время творчество саратовских художников сохраняло элементы фигуративной живописи, интерес к абстракции и попытка переосмысления наследия авангарда отмечаются в конце 1970-х гг. Произведения М.Н. Аржанова, В.А. Солянова, В.Ф. Чудина в этот период характеризуются экспрессивной манерой с преобладанием динамичных мазков. В эстетической и философской системе саратовских художников символический капитал авангарда воплощал стремление к преобразованию привычного и чувственного в таинственную реальность, представленную в композициях простыми геометрическими формами.

В дискурсе неофициального искусства обращение к авангарду связано с переосмыслением концепции цвета и формообразования, которая воплощалась в направлении геометрической и лирической абстракции. Важными для художников являлись достижения К.С. Малевича, освободившего геометрическую форму от чувственной и предметной составляющей, В.В. Кандинского, обозначившего принцип внутренней необходимости, согласно которому форма и цвет на картине – «это действующие существа, отвечающие скрытой конструкции и предназначенные не столько для глаза, сколько для души» (Кандинский, 2018: 41). Взаимодействуя с идеями К.С. Малевича и В.В. Кандинского, нонконформисты формулируют новые философско-живописные концепции, в которых цвет и форма становятся основными смыслообразующими элементами. Представитель ленинградского андеграунда В.В. Стерлигов, продолжая наследие К.С. Малевича, очищает авангардную традицию от каких-либо связей с советской идеей, возвращаясь к духовному содержанию. В.В. Стерлигов добавляет дополнительный элемент – чашекупольное пространство, выявляя принцип, согласно которому кривая совпадает с прямой, в результате сферическая геометрия приходит на смену эстетики прямой авангардистов (рисунок 4).

Рисунок 4 – Стерлигов В.В. Море. 1962 г. Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Figure 4 – Sterligov V.V. The Sea. 1962. State Museum of History of St. Petersburg

Продолжая эксперименты авангарда, художник анализирует процессы возникновения формы, создавая абстрактные композиции. В них он четко очерчивает линию горизонта, разбирая произведение на несколько частей, состоящих из разных геометрических фигур, выполненных определенным цветом.

В дискурсе московского неофициального искусства переосмысление идеи авангарда способствовало возникновению новых художественных систем. В творчестве Э. Штейнберга развивалось направление метафизическое живописи, синтезирующей традицию рубежа XIX–XX вв. и философские теории К.С. Малевича. Е.В. Барабанов отмечает: «Художественный универсум Штейнберга, все то, что художник именует “одной картиной”, далеко не однороден. Биограф, искусствовед, наконец просто внимательный зритель легко обнаружит в нем наличие разных пластов, уровней, высказываний. К обнаружению их побуждает архив: то, что, согласно М. Фуко, определяет систему высказываний, связывает и различает дискурсы» (2017). Э. Штейнберг противопоставляет утопическому конструктивизму и супрематизму свое созерцательное понимание природы искусства, таким образом возвращаясь к эстетике русского символизма начала ХХ в. (рисунок 5).

Рисунок 5 – Штейнберг Э.А. Без названия. 1975 г. Частное собрание

Figure 5 – Steinberg E.A. Untitled. 1975. Private Collection

Схожие тенденции наблюдаются в творчестве В.Г. Вейсберга, представляющего в произведениях сложные сочетания едва различимых разноцветных частиц, которые в результате образуют композиции, наполненные единым белым цветом (рисунок 6). Как отмечает Е.Ю. Андреева, «интерпретируя наследие авангарда, художники создают форму, при которой стремление оторваться от предметного мира помогло создать незримую гармонию, в которой растворился бы весь предметный мир» (2012: 45).

Рисунок 6 – Вейсберг В.Г. Три куба и коралл. 1971 г. Собрание И. Баженовой

Figure 6 – Weisberg V.G. Three Cubes and a Coral. 1971. Collection of I. Bazhenova

Геометрическое направление абстракции развивается в группе «Движение». Ф. Инфанте и Л. Нусберг, отталкиваясь от опытов авангарда, соединяют техническую эстетику конструктивизма и философское понимание мироздания. У Л. Нусберга воплощается тенденция к созданию сверхсимметричности и сверхорганизации пространства, Ф. Инфанте стремился к конструированию формы, которая отражает единство объектов в пространстве. Впоследствии художники обращались к матричным элементам, таким как круг, квадрат, треугольник, создавая свою искусственную вселенную из существующих геометрических структур.

В творчестве неофициальных художников Саратова после 1970-х гг. отмечается тенденция к воплощению метода рационально-теоретического осмысления, роднившего поиски нонконформистов с авангардом. Владимир Солянов стремился находить в натуре организующее геометрическое начало. По мнению художника, поиск формы как антропоморфной структуры может стать ключевым критерием в оценке непредсказуемо новых тенденций искусства своего времени (Солянов, 2003: 41). В.А. Солянов выделяет знаковые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, крест, смысловая и организующая роль которых является неотъемлемой частью художественной формы.

Направление лирической абстракции в нонконформизме символизировало различные психологические состояния. Нонконформисты переосмысляют приемы беспредметной живописи, подчеркивая деформацию объектов, резкие контрасты и упрощение формы, таким образом проецируя внутренний мир на внешний. В неофициальном искусстве Саратова лирическое направление отмечается композициях Виктора Чудина. Художник создает свою формулу цвета, которая заключается в сочетании трех плоскостей: синего, желтого и красного, образующих цветовое единство (рисунок 7).

Рисунок 7 – Чудин В.Ф. До-ре-ми. Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева

Figure 7 – Chudin V.F. Do-re-mi. Saratov Art Museum Named After A.N. Radishchev

В московском нонконформизме переосмысление функционального значения цвета связанно с деятельностью художников студии Э.М. Белютина. Теория всеобщей контактности Э.М. Белю-тина рассматривалась как интерпретация концепции В.В. Кандинского. Взаимодействуя с концепцией В.В. Кандинского, художники уделяли внимание цветовой символике, где человеческие фигуры были представлены как графический знак (рисунок 8).

Рисунок 8 – Белютин Э.М. Люди. 1960 г. Частное собрание

Figure 8 – Belyutin E.M. People. (1960). Private Collection

Важной идей авангарда в дискурсе неофициального искусства являлось воплощение художественного пространства. Нонконформисты развивали метафизическое и абстрактное направления, в которых пространство олицетворяло культурный архетип. Главной темой ленинградских художников был город, отражающий связь времен и современную советскую действительность. Так, для художников Арефьевского круга пространство – это способ мифологизации повседневности. В композициях Александра Арефьева обыкновенные будни советского человека представлены как гиперболизированное событие, которое подчеркивается выразительными жестами и мимикой персонажей (рисунок 9).

Рисунок 9 – Арефьев А.Д. Отчаяние. 1950-е гг. Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI вв.

Figure 9 – Arefiev A.D. Despair. (1950s). Museum of Art of St. Petersburg XX-XXI cc.

Московские нонконформисты (Э. Штейнберг, М. Шварцман), переосмысляя идею пространства, развивали приемы метафизической живописи, взаимодействуя с супрематистской теорией К.С. Малевича и наследием религиозной философии, что способствовало синтезу пластики авангарда и иконописи. Традиция прошлого воспринимается художниками с точки зрения формальных задач, особого интереса к поверхности картины (рисунок 10).

Рисунок 10 – Шварцман М.М. Вечер. 1991 г. Частное собрание

Figure 10 – Shvartsman M.M. Evening. 1991. Private Collection

В искусстве Саратова воплощение художественного пространства являлось продолжением местной традиции конца XIX – начала XX в., главной темой которой являлась природа. До 1970-х гг. пространство в пейзажах М.Н. Аржанова, В.Ф. Чудина, В.В. Лопатина отражало лирическое настроение в живописи. Дальнейшее развитие саратовского искусства связано с попыткой создать постепенный выход из картинной плоскости в область архитектуры. В.А. Солянов формирует теорию Ма-гесты – храма искусств, в котором новое архитектурное пространство должно было быть подобно геометрическим фигурам, символизирующим гармонию и связь человека с космосом (2003: 89).

Таким образом, в дискурсе неофициального искусства идеи начала ХХ в. представляют собой символический капитал, значимый для художников при формировании новых приемов. Обращение к традиции авангарда объединяет разнообразные региональные школы нонконформизма в стремлении синтезировать современные художественные практики и искусство прошлого.

Переосмысление идей авангарда внутри абстрактного, концептуального и метафизического направлений способствовало развитию новой художественной системы, представляющей собой синтез беспредметной и фигуративной живописи. В сравнении с авангардом в творчестве нонконформистов конкретное направление могло сохранять элементы их других художественных практик. Абстрактное направление, развивая лирическую и геометрическую тенденцию, находилось в синтезе с фигуративным искусством, в результате формируя язык изобразительности, соединяющий рациональное и иррациональное, предметное и импульсивное. Концептуальное направление воплощало тенденции метафизической живописи, продолжая поиск правды и идеи в контексте существующей реальности. Метафизическое направление отражало многозначность образов, метафор и ассоциаций.

Отличительной чертой московского нонконформизма являлось стремление к воплощению концептуализма, в котором идеи авангарда рассматривались как переосмысление предмета и среды, находящихся во взаимодействии. Ленинградские художники экспериментировали в направлении лирической абстракции и метафизической живописи, развивая спонтанный метод в искусстве. Саратовские художники сохраняли традицию местной школы декоративного символизма, постепенно осваивая рационально-теоретические идеи К.С. Малевича и В.В. Кандинского.

Если в идеологической основе русского авангарда лежал эксперимент, воплощению которого соответствовал новаторский пластический язык, то в нонконформизме через осмысление прошлого осуществлялось развитие нового искусства. В результате, взаимодействуя с идеями авангарда, неофициальные художники 1960–1980-х гг. переходят от традиции восприятия искусства как законченного произведения к искусству в форме события.

Список литературы Символический капитал авангарда в дискурсе неофициального искусства 1960-1980-х гг

- Аймермахер К. От единства к многообразию: разыскания в области другого искусства 1950-1980-х гг. М., 2004. 374 с.

- Андреева Е.Ю. Угол несоответствия: школы нонконформизма, Москва - Ленинград, 1946-1991 гг. М., 2012. 457 с.

- Барабанов Е.В. Метагеометрия художника Штейнберга. М., 2017. 149 с.

- Бобринская Е.А. Русский авангард: границы искусства. М., 2006. 294 с.

- Бурдье П. Практический смысл / отв. ред. Н.А. Шматко. СПб., 2001. 562 с.

- Гройс Б.Е. Частные случаи. М., 2020. 217 с.

- Ершов Г. Нонконформизм и русский авангард. Проблемы соотнесения // Мифы и теории в искусстве России 19702012-х гг. / ред. Н. Волохонская. СПб., 2013. С. 20-22.

- Кандинский В.В. О духовном в искусстве / пер. с нем. Н.И. Дружковой. М., 2018. 381 с.

- Колейчук В.Ф. Кинетизм. М., 1994. 154 с. Солянов В.А. Магеста. Саратов, 2003. 157 с.

- Фуко М. Археология знания / пер. с фр. М.Б. Раковой, А.Ю. Серебрянниковой. СПб., 2004. 416 с.

- Хлобыстин А.Л. Шизореволюция: очерки петербургской культуры второй половины XX в. СПб., 2017. 503 с.

- Bowlt J. The Soviet nonconformists and the legacy of the Russian avant-garde // Bowit J.E., Kuspit D.B. Forbidden art: The postwar Russian avant-garde. N. Y., 1998. P. 48-81.