Символика природных мотивов в дзэнской живописи тушью

Автор: Малинина Елизавета Евгеньевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Поднятая в статье проблема символико-философского значения дзэнской живописи является частью большой темы о роли искусства в передаче важнейших духовных истин. Искусство дзэн существовало не столько «ради искусства» и удовлетворения эстетических потребностей, сколько было направлено на задачу нравственного совершенствования личности. Художественное творчество расценивается в дзэнском контексте в первую очередь как духовная дисциплина, как способ освобождения от «эго» в процессе концентрации на избранном предмете изображения. Живописный образ, наполняясь нравственно-этическим, символическим содержанием, становится одним из инструментов трансформации сознания, средством медитативной практики. Из всего многообразия и богатства символически-осознанных образов дзэнского искусства, включающих в себя изображения людей, разного рода птиц, животных, растений, акцент сделан на раскрытии внутреннего смысла отдельных наиболее значимых и репрезентативных природных мотивов и сюжетов, их религиозно-философского подтекста.

Дзэн-буддизм, искусство буддизма дзэн, символ, эстетические принципы, живописный образ, изобразительный мотив, композиционный прием, религиозно-философский смысл, медитация

Короткий адрес: https://sciup.org/147218823

IDR: 147218823 | УДК: 7.05

Текст научной статьи Символика природных мотивов в дзэнской живописи тушью

Способность искусства служить проводником высоких идей давно была осознана на Востоке. Еще в ранний хэйанский период (794–1185) буддийский монах Кукай (774–835), основавший в Японии новое направление эзотерического буддизма Сингон, с которым он познакомился в Китае, ссылаясь на слова своего китайского учителя, писал о том, что «только посредством искусства возможна передача глубочайшего смысла эзотерических текстов». Сам Кукай, как человек художественно одаренный, постоянно подчеркивал в своем учении теснейшую связь между религиозным и эстетическим опытом. «Эзотерические доктрины, – говорил он, – слишком сложны для понимания, чтобы находить адекватное воплощение в словах. Но с помощью искусства они могут быть доступны… Искусство являет собой средство совершенствования и шлифовки духа, служит проводником наиболее фундаментальных религиозных истин» [Kukai, 1972. P. 145–146].

Это замечание Кукая созвучно духу буддизма дзэн, для которого характерен невербальный способ передачи духовного опыта – «от сердца к сердцу». По словам Татибана Дайки, настоятеля одного из храмов монастыря Дайтокудзи, «человек, полагающий, что постиг дух дзэнского учения, но при этом не знающий его искусства, не в состоянии проникнуться дзэнским образом жизни» [Covell, Yamada Sobin, 1974. P. 104].

Язык символа, звука, жеста, используемый искусством и открывающий возможность постигать мир иными, не рассудочными путями, становится в дзэн средством передачи пережитой в глубине сердца истины.

Диапазон образов, символически осмысленных и органически вплетенных в контекст дзэнского мировоззрения, огромен и включает изображения разного рода птиц, животных, растений. Целью данной работы является рассмотрение наиболее репрезентативных и значимых, с нашей точки зрения, природных сюжетов и мотивов, наглядно и убедительно отражающих отдельные аспекты дзэнского мировоззрения.

Трудно не заметить, например, то, как часто дзэнские художники обращаются к образу диких гусей, изображения которых украшают внутренние помещения множества дзэнских храмов. Воплощенные в четырех своих сюжетных вариациях (застигнутые кистью художника в полете, занятые поиском пропитания, спящие, испускающие призывные крики), гуси служили метафорой монастырской дисциплины, включающей правильную ходьбу, сон, правильный образ жизни и медитативную практику. Вторая часть Каталога китайской живописи из коллекции сёгуна («Кундайкан сотёки»), выполненная во II половине XV в., представляет собой, как известно, подробную инструкцию того, как декорировать внутренние помещения дворца сёгуна. На одной из иллюстраций этого трактата мы видим четыре свитка с уже знакомым сюжетом, вывешенных в определенном порядке в токонома справа налево. Едва ли к простому совпадению можно отнести наличие в коллекции сёгуна подобных картин, и вряд ли только с намерением украсить комнаты правителя они были вывешены – скорее, с целью вдохновить, наставить на духовный путь, напомнить о правилах монастырской жизни прихожанам, навещавшим обитель Асикага, считавшего себя последователем дзэнского учения. Трудно сказать, почему именно гусям была отдана честь служить символом суровой монастырской дисциплины. Однако хорошо известно, что водяная птица издревле почиталась в Китае за развитый и сильный инстинкт относительно места и времени миграции, за четкую организацию клина при полете, за поразительную верность, хранимую парой в отношении друг друга. Очевидно, что не столько эстетические предпочтения, сколько символическая значимость обусловили интерес к образу диких гусей в дзэнском искусстве, где они стали эмблемой буддийских этических принципов.

Для японского художника-монаха Тэссю Токусай (ум. 1366), обращавшегося к этому мотиву с особой настойчивостью, последний был в первую очередь отражением его собственных этических принципов и напряженной внутренней работы. Постигавший дзэн под руководством знаменитого наставника Мусо Сосэки (1275–1351) Тэссю далеко не понаслышке знал о суровости монастырского образа жизни, строгости его устава. Особую известность художнику принесли два его свитка, хранящиеся в Музее искусств Метрополитен (Нью-Йорк), на каждом из которых изображены двадцать пять диких гусей, поглощенных все теми же занятиями: птицы мирно спят, выискивают корм, призывно кричат и, наконец, шесть из них взмывают в небо. Рифмующиеся между собой группы гусей задают картинам поразительное чувство ритма, пронизывают ее трепетным биением жизни.

Радость жизни, внутренняя свобода, неотягощенность мирскими заботами находят воплощение в дзэнском искусстве в образе воробьев. Очаровательные свитки с изображением этих легкокрылых творений мы можем видеть в исполнении, например, художника-монаха первой половины XIV в. Као.

«Зашифрованной трансцендентностью», где «конкретные вещи пронизаны безвременным настоящим», называет дзэнскую живопись Зекель (цит. по: [Дюмулен, 1994. С. 311]). И когда чаньский мастер Чуси Фанци (1297–1371) оставляет на свитке с изображением цапли следующую надпись: «Когда вода чистая, рыба становится видна», он, похоже, имеет в виду нечто большее, чем просто упоминание банального факта. Птица на картине Мокуана (начало XIV столетия), замеревшая под ивовым деревом и всем своим существом нацеленная на добычу, не что иное, как аллюзия на сознание дзэнского монаха, чей дух, очищенный от наслоений мутных и путанных мыслей и чувств, всецело сосредоточен на одной высшей цели – достижении Пробуждения. Снова и снова, с поразительным постоянством и неиссякаемым интересом к сюжету дзэнские художники возвращаются к изображению цапли, являющейся символом целеустремленности на пути обретения своей подлинной природы, истинного «я».

Высшим воплощением духовного опыта для последователя дзэнского учения, вне всякого сомнения, был пейзаж. В атмосфере поиска необходимого художественного формата, способного с наибольшей полнотой и адекватностью отразить эстетические пристрастия, вкусы и меру литературной и поэтической эрудиции художественно-ориентированных монахов (будзинсо), в первой половине XV столетия рождается особый тип картины – так называемые сигадзику, т. е. живописные свитки, сопровождаемые стихотворными строками, отличительной чертой которых была вытянутая в высоту вертикальная форма, предоставляющая возможность в полной мере использовать верхнюю, свободную от рисунка, часть свитка для каллиграфически исполненных записей. Подобные работы, сочетающие поэтическое слово и живописный образ, обладали для их владельцев огромной эмоциональной ценностью, так как часто служили свидетельством разного рода памятных событий, в частности, поэтических собраний в среде высокообразованного монашества. Такие картины принято было дарить при расставании (так называемые cобэцудзу) или в память о совместно проведенном времени, в знак душевной близости друзей (хоюдзу, досл. «в память о дружеском визите»). Пронзительной эмоциональностью, душевной теплотой, сердечностью пронизаны многочисленные надписи, сопровождающие такие «прощальные» свитки.

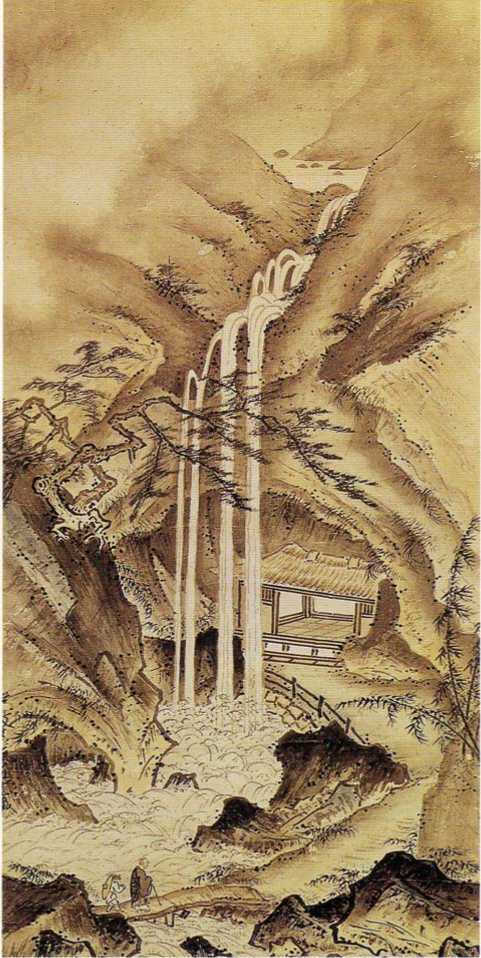

К числу подобных сигадзику относятся многочисленные картины, созданные в жанре намбаку содзу («созерцание водопада»). На многочисленных и достаточно однотипных свитках, посвященных этому мотиву, мы видим, как правило, фигуру поэта или отшельника – одинокого или в сопровождении слуги, – остановившегося где-нибудь на хрупком деревянном мосту в ущелье меж гор и застывшего в немом восторге перед красотой жемчужнобелой струи водопада. Дзэнские художники, рисуя водопад, вплетая его тонкие нити в горные складки своих пейзажей или выкладывая сухие каменные каскады в садах, помнили о богатстве символических обертонов, присутствующих в этом сюжете. Считается, что человек, «погрузившийся в созерцание “небесной реки”, слушающий звуки падающей воды, способен пережить озарение» [Симао Арата, 1994. С. 56–57].

Один из самых репрезентативных свитков на эту тему, относящихся к категории «прощальных», принадлежит Гэйами. К сожалению, это единственная из дошедших до нас работ мастера, артистический дар которого был очень высоко оценен современниками. «Кокусю Гэйами» («Прославленным в масштабе страны Гэйами») назвал его Осэн Кэйсан, 79-й настоятель крупнейшего в Киото дзэнского монастыря Сёкокудзи [Там же. С. 44].

Надпись, оставленная рукой авторитетного дзэнского наставника на свитке, свидетельствует о том, что картина была подарена художнику-монаху Кэнко Сёкэю. Последний, будучи священником дзэнского монастыря Кэнтёдзи в Камакура, переехал в Киото, где постигал премудрости буддийского учения в столичных монастырях и одновременно обучался живописи под руководством Гэйами. Когда пришла пора возвращаться в Камакура после трех лет обучения в Киото, Сёкэй получил живописный свиток как свидетельство своей способности «хранить и передавать учение», а также в качестве cобэцудзу – прощального дара от своего наставника. Небольшой пустующий павильон, расположенный у водного потока, словно ожидает направляющихся к нему двух путников: монаха и сопровождающего его слуги. Не аллюзия ли на возвращение Сёкэя домой? Человек в пути, едущий ли верхом, подходящий ли к мосту, взбирающийся ли на гору, – это всегда, кроме того, мотив, символизирующий процесс самопознания, раскрытия своей «истинной природы». Каллиграфически исполненные строки, оставленные на свитке, принадлежат трем выдающимся дзэнским наставникам: Гетто Сюкё, 225-му настоятелю монастыря Нандзэндзи, Рампа Кэйси, его непосредственному преемнику, и упомянутому уже Осэн Кэйсаном. Сюжет картины Гэйами пробуждает у них, свободно ориентирующихся в китайской классической поэзии, целый ряд литературно-поэтических и живописных ассоциаций. Да и кому в средневековой Японии с ее ориентацией на духовные ценности великого соседа – Китая не были известны строки прославленного поэта эпохи Тан Ли Бо, воспевающего мощь и красоту водопада в горах Лушань в северной части провинции Цзянси? «Небесной рекой, низвергаемой с Великих Небес», зрелищем космического масштаба называл китайский поэт знаменитый водопад:

За сизой дымкой вдали горит закат.

Гляжу на горные хребты, на водопад.

Летит он с облачных высот сквозь горный лес –

И кажется: то Млечный Путь упал с небес 1.

Над горой Сянлу курится сизый дым.

Водопад висит белесой полосой, низвергаясь с бесконечной высоты серебристой Небесной рекой 2.

Свиток Сюбуна «Ли Бо, созерцающий водопад» (1437 г.) считается одним из самых ранних, созданных на эту тему. Для дзэнского монаха, воспринимающего живопись как средство медитативной практики, как инструмент трансформации сознания, мотив созерцателя приобретает особую значимость. С наибольшей убедительностью этот мотив, передающий саму сущность дзэнского мировоззрения, нашел отражение в работе неизвестного автора «Осень», ныне хранящейся в храме Конти-ин дзэнского монастыря Нандзэндзи в Киото. Все та же диагональная композиция, утвержденная каноном: в правом нижнем углу – одинокая фигура в монашеском одеянии, погруженная в созерцание. Однако внешний мир, на который устремлен взгляд человека, на свитке никак не выражен. Да он и не важен художнику, так как сознание его персонажа направлено скорее вглубь себя, во вселенную собственной души, которая и есть главный объект созерцания. Пустота, явленная на свитке, представляет символическое изображение «пустотности» ( му-син ) самого сознания медитирующего монаха. «Чем более просветленное сознание воспринимает этот мир, тем сильнее в нем проявляется его изначальное качество неформенности, пустотности» [Осемчук, 2001. С. 174]. Мир, на который художник смотрит глазами своего персонажа, стал «пустотой, истинным внеформенным бытием-не-бытием, преображенным “пустотным” сознанием человека» [Там же. С. 175].

Лунный лик, как символ озаренного сознания, часто встречается в творчестве дзэнских мастеров. С ослепительным сиянием осенней луны отождествлял свое сознание и знаменитый поэт танской поры Хан-шан в стихах, открывающих его сборник «Холодная гора»:

Мое сознание подобно осенней луне,

Сияющей чистым и ярким светом в зелени пруда.

Нет, и это сравнение неудачно…

Скажите же мне, как выразить невыразимое.

Эти строки были, похоже, весьма популярны в среде адептов буддизма дзэн. Именно их мы видим, например, нанесенными на поверхность камня рукой Хан-шана в свитке, приписываемом Му Ци. С непередаваемым юмором художник изобразил известных нам трех эксцентричных святых в жанровой сцене: Ши-дэ, отбросив метлу, с готовностью растирает тушь для своего друга, решившего в творческом экстазе писать стихи прямо на поверхности скалы, а старый Фэннан с нескрываемым любопытством и вниманием разглядывает только что появившиеся иероглифические знаки.

Метафорический подтекст образа лунного лика совершенно очевиден и в весьма необычной работе 1583 г. «Луна, отраженная в пруду» дзэнского художника и монаха Сэссона (1504–1589). С поражающей нас смелостью 80-летний мастер нарушает общепринятые правила и каноны в отношении пропорций живописи и каллиграфии в пространстве картины. Используя толстую грубую кисть и густую темную тушь, он наносит три крупных иероглифических знака, заполняя ими две трети поверхности вертикального свитка. Энергично и мощно написанные иероглифы практически «вытесняют» за его пределы лаконичный пей-

Гэйами. Созерцание водопада. 1480 г. Токио, Галерея Нэдзу зажный набросок, оставляя в поле видимости лишь размытые очертания берега, скалы, лодку, горную гряду, уходящую за горизонт, и, что особенно важно для понимания авторского замысла, огромное отражение полной луны на поверхности воды. Похоже, что этот мотив занимал особое место в творчестве Сэссона [Накамура Танио, 1972. С. 85–91]. Нас не удивляет поэтому то, как изобразил обремененный годами дзэнский художник самого себя в известном «Автопортрете»: сидящим в кресле у подножия покрытой белыми снегами горы, облитый ослепительным сиянием луны, круглое око которой главенствует над всей композицией.

Чрезвычайной популярностью пользовался в среде дзэнски ориентированных художников жанр сёсай-га, посвященный изображению условной, воображаемой реальности – некоего идеализированного природного уголка, полного задумчивой прелести. На первом плане этих картин – хижина, крытая тростником, или сёсай (кабинет, павильон), приют отшельника, место уединенного размышления, созерцания удалившегося от мира мудреца, философа, поэта. «Колесницей, лодкой, способной переносить человеческие сердца через времена и пространства» [Brinker, Hiroshi Кanazawa, 1996. P. 195], окрестил один из таких свитков, созданный в жанре сёсай-га, Коси Эхо, монах из Тофукудзи, близкий друг знаменитого Сэссю. Для многих монахов, испытывавших внутренний дискомфорт от пребывания в многолюдных монастырях, уставших от его сутолоки и шума, созерцание этих пейзажей служило верным способом уне- стись сознанием в пространство вожделенного покоя и тишины.

«Картинами сердца» ( син-га ) называли подобные изображения, в которых художники, создавая фантазийный, придуманный мир, пытались передать искомое состояние души – гармонию, покой, умиротворение, глубокое созерцание не столько внешнего, сколько внутреннего бытия. Самая ранняя из сохранившихся на эту тему работ приписывается художнику-монаху из Тофукудзи Китидзану Минтё (1351–1431). Надпись, сделанная на ней, гласит, что свиток был сделан на заказ и приурочен к важному событию: собранию в монастыре Нандзэндзи монахов, отмечающих сооружение нового павильона для медитаций ( сёсай ), названного «Уединенная обитель у горного ручья». Свою надпись на картине оставил и известный дзэнский мастер Тайхаку Сингэн, признавшийся за два года до своей смерти о том, что жизнь в монастыре стала для него слишком суетна и беспокойна, но он хорошо осознает необходимость преодолевать сутолоку базара с сердцем, исполненным покоя и тишины, какой

Китадзан Минтё. Уединенная обитель у горного ручья. 1413 г.

Контин, Надзэндзи, киото обладает водная гладь в безветренную погоду. Свиток Минтё, дарующий ему душевное отдохновение, он называет «живописью для сердца» (кокоро-но га) [Brinker, Hiroshi Кanazawa, 1996. P. 196].

Художники изображали мир уединенной мечты, в которой единственную компанию отшельнику составляли так называемые «три драгоценных друга»: сосна, бамбук и цветущее дерево сливы. Символика их, позаимствованная из Китая, была с готовностью воспринята японскими монахами, ищущими образы для передачи внутреннего состояния – «пейзажа сердца». Каждый из них являлся воплощением определенного духовного начала, не надуманного, но находящего свое подтверждение в характере и свойствах самого растения. «Благородный человек почитает сосну за ее строгость и целомудрие, бамбук – за стойкость, а сливу – за ее чистоту и непорочность», – говорил китайский ученый XIV столетия Ху Хан, выражая уже сформировавшееся к его времени отношение к символически значимым образам» [Ibid. P. 44]. Знаком молодости, душевной гибкости, благородства является бамбук, не ломающийся, но

^ А < К .* * %. £ Д V. * Л ^ S * <*. < ^.2"

е i ^f i a-: ^ м -sr ^ $t ^ is .»■ a .* ^ ^t< i ^ -y^Aji*».***^ i t А Я С -V£

"2 i f t l3 -Д 4ii ~ ■+ ^ 4: -it *. Z- ^< ^ Uh К к♦

I <<<; i it^'* a 4. л 4 яя -irt /i

S ^- 54

-

-5 -1 К j. <-^ Us ?* ' «. si Й * 4 *i ^ ^:^;_

-

'4■ Ц: ^ -*- "“ A ->f А :А-У* 44. Jt. 4 i-ff^jb ;_^

L

* ^ -^ — « ** -Н Ч # * wj <4 #? Н Д л- к т* •* ^ ;* #•♦»£ fA/4 * It я» < .о.- 4 t =№;*У

лишь низко склоняющийся к земле под тяжестью снега. Полый внутри бамбук – символ сердца, свободного от привязанностей. Широкий и богатый спектр его символических значений без труда объясняет факт поразительной популярности бамбука, росписями грациозных, гибких ветвей которого украшены внутренние пространства многочисленных дзэнских храмов Китая и Японии.

Метафорой несгибаемости духа, высокой нравственности, долголетия является вечнозеленая сосна, символика которой восходит к известному конфуцианскому высказыванию: «Становится ясным, как стойка сосна, лишь с наступлением холодов». Душевную чистоту, стойкость олицетворяет, как известно, слива, так как живые соки сохраняются в этих деревьях и в мороз. Символику цветущей сливы как знака озаренного сознания Будды неоднократно использовал в своих сочинениях величайший философ и дзэнский наставник Догэн (1200–1253), кому Япония обязана знакомством с учением буддизма дзэн. В 59-й главе его монументального труда «Сёбогэндзо», носящей название «Цветущая слива», автор приводит следующие слова: «Однажды мой учитель заявил монахам, что когда Будда Шакьямуни пережил Озарение, то в знак этого события одна из ветвей сливы расцвела посреди снегов... Затем появились молодые ветви, и дивной красоты цветы радовались весеннему ветру…» [Brinker, Hiroshi Кanazawa, 1996. P. 43]. Устойчивые ассоциации чистоты и ясности озаренного сознания с цветущей сливой сделали последний одним из самых популярных мотивов в дзэнском искусстве.

Из всего многообразия и богатства символически осознанных образов дзэнской живописи мы сделали акцент на раскрытии внутреннего смысла, религиозно-философского подтекста лишь отдельных наиболее репрезентативных природных мотивов и сюжетов . Добавим в заключение, что многие монахи, рисующие в дзэнской манере – очень лаконичной и условной, – обычно не претендовали на звание профессиональных живописцев. Искусство дзэн существовало, таким образом, не столько «ради искусства», ради удовлетворения эстетических потребностей, сколько было направлено на задачу нравственного совершенствования личности и рассматривалось как средство медитативной практики, инструмент трансформации сознания. Художественное творчество расценивалось прежде всего как духовная дисциплина, способ освобождения от эго, растворения его в процессе концентрации на объекте изображения. Большую роль играла и символика образов, наполненных нравственноэтическим содержанием, сосредотачиваясь на которых, художник очищал свой ум и сердце. Искусство дзэн в этом контексте можно назвать искусством лишь условно. Это, скорее, метаискусство, или Путь к самому себе через созерцание, символ, слово, жест.

THE SYMBOLIC AND PHILOSOPHIC MEANING OF THE MOTVES OF NATURE IN ZEN PAINTING

Список литературы Символика природных мотивов в дзэнской живописи тушью

- Дюмулен Г. История дзэн-буддизма. Индия и Китай. СПб., 1994. 335 c.

- Осемчук В. В. Чань-буддийская живопись и академический пейзаж периода Южная Сун (XII-XIII вв.) в Китае. М.: Смысл, 2001. 380 с.

- Covell J. C., Yamada Sobin. Zen at Daitoku-ji. Tokyo; N. Y.; San Francisco: Kodansha International, 1974. P. 143.

- Brinker H., Hiroshi Кanazawa. Zen: Masters of Meditation in Images and Writings. Artibus Asian Publishers, 1996. P. 340.

- Kukai: Major Works. Translated with an Account of His Life and a Study of His Thought. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1972. P. 145-146.

- Эбинэ Тосио. Суйбоку-га: Мокуан кара Минте э // Нихон но бидзюцу [海老根 聴郎.水墨画:黙庵から明兆へ//日本の美術. 東京]. Живопись тушью: от Мокуана до Минтё // Искусство Японии. Токио, 1994. № 2. С. 98.

- Симао Арата. Суйбоку-га: Ноами кара Кано-ха э // Нихон но бидзюцу [島尾 新.水墨画:能阿弥から狩野派へ//日本の美術東京] Живопись тушью: от Ноами до школы Кано // Искусство Японии. Токио, 1994. № 7. С. 44-57.

- Накамура Танио. Сэссон то канто суйбоку-га // Нихон но бидзюцу [中村 渓男. 雪村と関東水墨画 //日本の美術.東京]. Сэссон и дальневосточная живопись тушью. Токио, 1972. № 8. С. 110.