Синьчжуантоу М30 - погребение знатного представителя Пазьірьікцев-«Лоуфаней» на службе Вана китайского царства Янь (середина III в. до н. э.)

Автор: Ковалев Алексей Анатольевич

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 238, 2015 года.

Бесплатный доступ

Настоящая статья посвящена элитному погребению Синьчжуантоу М30(середина III в. до н. э.), открытому при раскопках Нижней столицы царства Янь(уезд Исянь, провинция Хэбэй, КНР). Большинство престижных предметов, входивших в инвентарь этого погребения, обнаруживают сходство с артефактами,относящимися к пазырыкской культуре Алтая, а также с предметами из элитныхордосских комплексов IV-III вв. до н. э. Данные письменных источников («Шицзи», «Шо юань», « Чжаньго цэ») свидетельствуют о присутствии в эпоху Чжаньгона территориях Ордоса и царства Янь некитайского народа «лоуфань». В царствеЯнь для расселения лоуфаней были образованы особые административные единицы; тем самым, видимо, обеспечивалась защита его северных рубежей. Сопоставление данных письменных и археологических источников позволяет высказать предположение о переселении части пазырыкцев в конце IV в. до н. э. в Ордос и далеев пределы китайских государств, где они получили имя «лоуфань». Могила Синь-чжуантоу М30, видимо, принадлежала представителю этого народа, занимавшемувысочайшее положение в яньской элите

Скифский звериный стиль, пазырыкская культура, чжаньго, янь, лоуфань, ордосские бронзы

Короткий адрес: https://sciup.org/14328154

IDR: 14328154

Текст научной статьи Синьчжуантоу М30 - погребение знатного представителя Пазьірьікцев-«Лоуфаней» на службе Вана китайского царства Янь (середина III в. до н. э.)

В 1977–1978 гг. при раскопках Нижней столицы царства Янь (Янь ся ду) в современном уезде Исянь провинции Хэбэй (100 км к юго-западу от Пекина) была исследована могила Синьчжуантоу М30, содержащая десятки предметов, выполненных в изобразительных традициях, характерных для памятников Алтая позднескифского времени. Наименование «могильник Синьчжуантоу» объединяет 8 могил, исследованных в пределах западного городища Нижней столицы Янь, в районе современной деревни Синьчжуантоу. Могила Синь-чжуаньтоу М30 была обнаружена с юго-запада от деревни при строительстве шоссейной дороги. Прямоугольная в плане могильная яма была ориентирована длинной осью в меридиональном направлении, в верхней части длина ее составляла 12, а ширина – 9,5 м. С севера и юга были устроены пандусы-коридоры длиной соответственно 8 и 4 м. С запада и востока были устроены по две ступени, ниже которых яма имела отвесные стенки. Вплотную к этим стенкам была устроена деревянная камера размерами в плане 6 × 5 м, высотой около 4,8 м, в центре которой был установлен деревянный саркофаг. Западная часть ямы погребальной камеры и саркофаг подверглись ограблению. В пределах грабительского хода были собраны фрагменты многочисленных глиняных копий бронзовых сосудов, составлявших ритуальный набор «7 сосудов дин и 6 сосудов гуй». По правилам чжоуского ритуала, такой набор полагался чжухоу – владетельным князьям, однако к финалу этой эпохи столь престижный комплект мог быть помещен и в погребение иных высокопоставленных лиц (Крюков, 2009. С. 208–210).Китайские историки отмечают, что погребенный должен был принадлежать к высшим слоям аристократии царства Янь (Хэбэй шэн…, 1996. Т. 1. С. 730; Го Дашунь, Чжан Синдэ, 2004. С. 568; Чэнь Пин, 2006. С. 362). О высоком статусе погребенного свидетельствует и монументальность погребального сооружения, и богатство погребального инвентаря, значительная часть которого сохранилась нетронутой в восточной половине погребальной камеры. Здесь, с востока от саркофага, были в основном уложены престижные предметы вооружения и детали мужского костюма (Хэбэй шэн…, 1996. Т. 1. Рис. 396).

Рассмотрев вопрос о хронологии могилы на основании аналогий в погребальном обряде, формах ритуальных сосудов, а также предметов вооружения, Цяо Лян приходит к выводу о ее датировке поздним периодом Чжаньго ( Цяо Лян , 2004), что соответствует примерно 300–222 гг. до н. э. То же мнение было высказано ранее авторами раскопок на основании аналогий форме погребального сооружения, находок свинцового клевца «гэ» и свинцового кинжала ( Хэбэй шэн …, 1996. Т. 1. С. 730). Чэн Цзинтан считает, что наличие в могиле типичного корейского бронзового клевца «гэ» без бородки дает основание предложить более узкую дату – «около 250 г. до н. э.» ( Чэн Цзинтан , 2009. С. 13).

Публикация материалов комплекса в двухтомном издании отчета о раскопках яньской столицы ( Хэбэй шэн …, 1996. Т. 1. С. 685–731) является практически единственным источником информации о погребальном инвентаре. К сожалению, публикация не дает представления о месте нахождения многих предметов в погребальной камере. Кроме того, рисунки не всегда соответствуют фотографиям, ряд предметов отрисованы и отфотографированы нереставрированными, в некоторых случаях фотографии отсутствуют. Уточнить прорисовки невозможно в связи с недоступностью артефактов для исследования (хранятся в Институте культурного наследия провинции Хэбэй). Некоторую помощь оказывают оригинальные цветные фотографии наиболее престижных находок, которые были опубликованы в журнале «Чжунхуа вэньхуа хуабао» («China Culture Pictorial») ( Ши Юнши , 1997). Тем не менее, на основании опубликованных материалов можно составить представление о роли в погребальном обряде и месте производства престижных предметов, входивших в состав погребального инвентаря, а также о центре происхождения изобразительных традиций, воплощенных в этих артефактах.

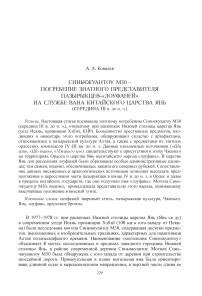

Большинство предметов, обнаруженных in situ с востока от саркофага, составляли изделия «северных» типов, богато украшенные изображениями в зве- рином стиле (Хэбэй шэн…, 1996. Т. 1. С. 705–724). Здесь, в частности, обнаружены золотые прямоугольные поясные пластины с изображением сцен терзания: на двух (парных из одного набора?) пластинах имеются зеркально-симметричные изображения сцены нападения кошачьего хищника и «дракона» на лошадь, между которыми вписана голова винторогого козла анфас (рис. 1, 1), задняя часть тела хищника вывернута на 180 градусов; на трех других – зеркальносимметричные изображения сцены нападения кошачьего на лошадь, здесь уже вывернута задняя часть тела копытного (рис. 1, 2). Здесь же были найдены пять прямоугольных серебряных пластин: композиция на двух из них аналогична композиции на золотой пластине с кошачьим и драконом, а три других пластины имеют зеркально-симметричные изображения лошади с «козлиными» рогами. Все пластины снабжены с изнанки прямоугольными петлями, по краю лицевой стороны выполнена выпуклая кайма, имитирующая шнур.

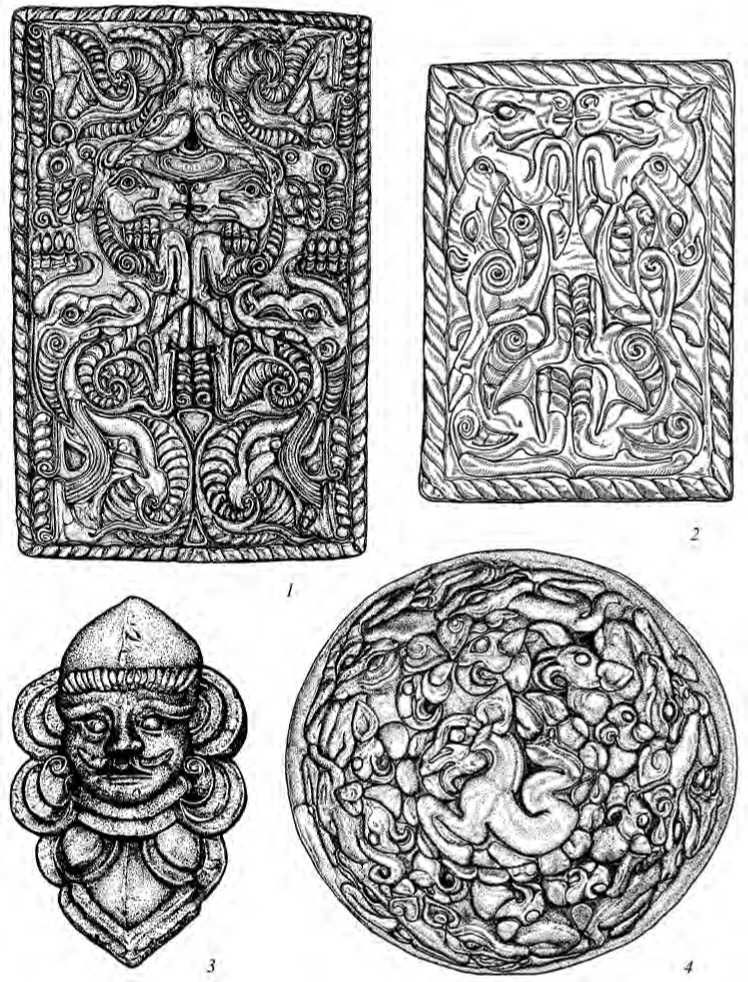

Особый интерес вызывает находка двух железных мечей (общая длина каждого около 71,5 см) с отделкой золотом в деревянных ножнах с золотыми накладками ( Хэбэй шэн …, 1996. Т. 1. С. 707–709). Центральная часть рукояти первого из мечей обернута тонким золотым шнуром, на плакированном золотом навер-шии изображены два копытных с вывернутыми крупами, перекрестие оформлено в виде двух головок баранов, также покрытых золотым листом (рис. 2, 2 ). Рукоять второго меча полностью плакирована золотом, изображение частично скрыто окислами железа, на дисковидном навершии нанесено изображение горного козла с вывернутым крупом, обрамленное выпуклым «шнуром» (рис. 2, 1 ). Ножны одного из мечей украшены, в частности, золотыми накладками в виде фигуры хищной птицы с опущенными крыльями; на тех и других ножнах имелись дисковидные плакетки, обрамленные выпуклым «шнуром» с «вихреобразным» изображением двух хищных птиц (к сожалению, в нашем распоряжении имеется только схематичный рисунок) (рис. 2, 4, 5 ). Ножны имели окончания в виде золотых муфт с инкрустацией полудрагоценными камнями. Одна из двух муфт несет гравированное изображение двух противопоставленных фигур фантастического зверя («копытного грифона», см.: Полосьмак , 1994.С. 9, 10; Шульга , 2010) с вывернутым крупом. К сожалению, нам доступна только лишь оборотная сторона рисунка, на которой можно видеть заднюю вывернутую ногу, окончание хвоста, край головы и рога каждого из монстров (рис. 2, 3 ). Окончания отростков рогов и хвостов оформлены в виде грифоньих головок. По краям предмета пущен выпуклый шнуровой орнамент.

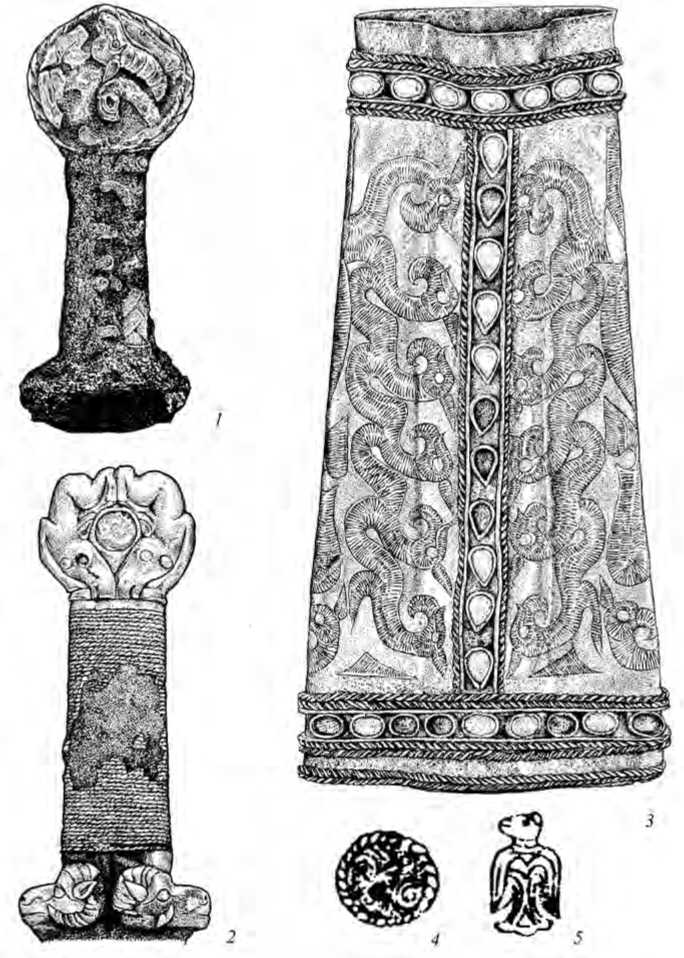

Среди найденных украшений имелись две золотые (со вставками) выпуклые округлые бляшки с изображением четырех грифонов и выпуклого шнура по краю (рис. 3, 2 ), две золотые (со вставками) выпуклые бляшки с изображением сильно схематизированной фигуры барана, свернутой в кольцо, а также одна золотая округлая выпуклая бляшка с более детально проработанной фигурой барана со свернутым в кольцо туловищем и перекрученным крупом (рис. 3, 3 ). На двух золотых выпуклых бляшках (рис. 1, 4 ) изображена композиция, в центре которой находится фантастический зверь («копытный грифон») с вывернутым крупом. Рога «грифона» полностью окружают его фигуру; отростки рогов и кончик хвоста оформлены в виде грифоньих головок. По краю бляхи, вокруг рогов «копытного грифона», изображены три сцены терзания копытного животного.

Рис. 1. Могила Синьчжуантоу М30. Золотые изделия

1, 2 – поясные пластины (длина 10,8 см; 5,6 см); 3 – бляха в форме розетки (высота 5,1 см); 4 – выпуклая бляха (диаметр 4,7 см) (прорисовки по фотографиям из: Хэбэй шэн , 1996; Ши Юнши , 1997)

Рис. 2. Могила Синьчжуантоу М30

1, 2 – рукояти железных мечей, плакированные золотом (высота 13 см; 12,2 см); 3 – золотой наконечник ножен с инкрустацией (высота 8,7 см); 4, 5 – золотые накладки на ножны

( 1–3 – прорисовки по фотографиям из: Хэбэй шэн , 1996; Ши Юнши , 1997; 4, 5 – по: Хэбэй шэн , 1996. Рис. 412)

Рис. 3. Могила Синьчжуантоу М30

1–3 – литые золотые украшения

1 – бляха в форме головы птицы (длина 8,1 см); 2 – выпуклая бляха с инкрустацией (диаметр 3,1 см); 3 – выпуклая бляха (диаметр 2,4 см); 4 – выпуклая плакетка, вырезанная из золотого листа (ширина 3,7 см); 5–10 – штампованные накладки из золотой фольги (ширина 2,9 см; 2,4 см; 3,2 см;

3,2 см; 2,4 см; 2,3 см) (прорисовки по фотографиям из: Хэбэй шэн , 1996)

С восточной стороны саркофага были найдены также девять золотых украшений в виде розетки с изображением человеческой головы (рис. 1, 3), две золотые бляшки в форме стилизованной головы хищной птицы (рис. 3, 1), два комплекта золотых височных колец с ярусными подвесками из золота и полу- драгоценных камней, бляшки с изображениями противопоставленных фигур лошадей с вывернутым крупом, двух фигур газелей и головы медведя (?) и т. п.

При разборе заполнения погребальной камеры были найдены 20 накладок из тисненой золотой фольги с изображениями бараньих головок (рис. 3, 5–10 ). Также были обнаружены четыре выпуклых бляшки-накладки из тонкого золотого листа с вырезанным вихреобразным орнаментом (рис. 3, 4 ).

Найденные в могиле предметы «северного стиля» в подавляющем большинстве были изготовлены китайскими мастерами, о чем свидетельствуют не только их стилистические особенности, но и нанесенные на золотые изделия китайские надписи, фиксирующие вес драгоценного металла ( Хэбэй шэн …, 1996. Т. 1. С. 721. Табл. 12).

Особый характер инвентаря гробницы, на наш взгляд, может указывать на то, что захороненный в ней человек происходил из варварского рода, включенного в административную систему царства Янь и занимавшего в ней высокое положение. Китайские ученые, считая рассматриваемую могилу уникальным свидетельством «тесных культурных связей» или союзнических отношений государства Янь и «северных народов» ( Ху Чуаньсун , 2007. С. 7, 8; Чэн Цзинтан , 2009. С. 13), все же воздерживаются от предположения о чужеродном этническом происхождении погребенного.

В то же время исторические источники содержат прямые указания на то, что в период позднего Чжаньго административная система царства Янь включала инородный этнический компонент. Сочинение « Шо юань » (цзюань 1 «Цзюнь дао») содержит следующий пассаж (перевод уточнен мной по сравнению с опубликованным ранее ( Ковалев , 2002. С. 153): «Яньский Чжао-ван, спрашивая Го Вэя, сказал: «Мои земли утеснены, населения мало. Цисцы отобрали и уничтожили восемь [моих] крепостей, сюнну изо всех сил стремятся покорить лоуфа-ней» ( Шо юань… , 1976. С. 33; Сюн Цуньжуй , 1983. С. 112). Судя по содержанию текста, Чжао-ван воспринимает нападение сюнну на лоуфаней как угрозу могуществу своего государства – Янь. Лоуфани оказываются в роли как минимум союзников яньского двора. Датировку события можно установить достаточно уверенно. Приведенный отрывок взят из диалога Чжао-вана и мудреца Го Вэя. Чжао-ван сокрушается о потерях, понесенных Янь вследствие нашествия войск царства Ци, и вопрошает мудреца о способах восстановить утраченное положение. Го Вэй в ответ предлагает вану созвать ко двору мудрецов со всех концов Поднебесной. Совещания Чжао-вана с Го Вэем на эту тему имели место сразу после воцарения вана, т. е. в 312 году до н.э. ( Чэнь Пин… , 1995.T. 2. С. 2–4).

В сборнике « Чжаньго цэ » (цзюань 12 «Ци цэ 5», параграф «Су Цинь шуй Ци Минь-ван») приведена фраза: «Су Цинь, увещевая циского Минь-вана, сказал: «...однажды Ци, Янь сражались в извилинах Хуань, Янь не справилось [с Ци], потеряло сто тысяч рядовых. Хусцы напали на несколько яньских уездов лоу-фаней, угнали их быков и лошадей...» ( Чжаньго цэ… , 1995.С. 434). Даю собственный перевод, поскольку опубликованные переводы К. В. Васильева (1968. С. 211) и Дж. Крампа ( Chan Kuo Ts’e… , 1970. P. 198) содержат принципиальные ошибки (см.: Ковалев , 2002. С. 154).

На основании детального анализа корреспондирующих источников Сюй Чжуншу сделал вывод (которому следуют и современные специалисты), что указанная в рассматриваемом отрывке битва между Янь и Ци, в которой Янь проиграло и понесло значительные потери, произошла непосредственно перед тем, как Чжао в 296 г. до н. э. окончательно захватило царство Чжуншань (Сюй Чжуншу…, 1964. С. 147–150; Чжан Циньчан, Ван Яньдун, 1993. С. 294; Ян Ку-ань, 2001. С. 695).

Для нас ключевым в этом отрывке является упоминание «уездов» («сянь») как административной единицы племени «лоуфань», поскольку это свидетельствует о включении неких территорий, заселенных лоуфанями, непосредственно в состав яньских земель под управлением назначенных ваном лиц. Развитию института уездов («сянь») как административной единицы в китайских государствах эпохи Восточного Чжоу в середине XX в. были посвящены исследования Д. Бодде и Г. Крила ( Bodde , 1938. P. 238–246; Creel , 1964), впоследствии проблема уездов была подробно разобрана Хансом Штрумпфельдтом в его работе о территориальном устройстве Древнего Китая ( Strumpfeldt , 1970. S. 159–176), а также Л. С. Васильевым в монографиях 1983 и 2006 гг. ( Васильев , 1983. С. 271–276; 2006. С. 160–170); вопроса о «сянях» в труде по древней истории Китая касается также и К. В. Васильев (1998. С. 203, 204, 244). На основании анализа упоминаний термина «сянь» в древнекитайских источниках применительно к царствам Цинь и Ци Х. Штрумпфельдт приходит к выводу о том, что таким образом начиная, по крайней мере, с VII в. до н. э. именовались большие окраинные поселения, подведомственные столице государства (правителю) либо каким-либо крупным городам (вассалам правителя). Х. Штрумпфельдт указывает, что пояс «сяней», подведомственных правителю, простирался по границе княжеского домена. Население «сяня» несло воинскую повинность. Впоследствии, с обособлением княжеств, усилением личной власти их правителей и увеличением их территории за счет поглощения пограничных земель, термином «сянь» стали обозначать пограничные населенные пункты (часто на вновь завоеванных землях с сохранившимся покоренным населением), которые имели особое значение для обороны. В период Чжаньго, по мнению Л. С. Васильева (2006. С. 169), одни «сяни» включались в административную систему непосредственно, ими управляли назначенные из столицы чиновники, а другие уезды, напротив, сохраняли свой статус личных владений – условных или даже наследственных пожалований правителя. К. В. Васильев, констатируя, что сяни в эпоху Чуньцю могли быть объектом царских пожалований и кормлений, все же считает, что административную власть в них и тогда «осуществлял царский управитель – дафу»; в эпоху Чжаньго, по его мнению, внутренние земли «сражающихся царств» были полностью поделены на сяни как «стандартные административные районы» ( Васильев , 1998. С. 202–203, 244).

Необходимо отметить, что недавно высказанное С. С. Миняевым (2014. С. 128) мнение о тождестве событий, упоминаемых в обоих приведенных отрывках, не имеет никакого текстологического обоснования. Также легковесным выглядит и стремление С.С.Миняева здесь же поставить под сомнение аутентичность древних текстов, вошедших в состав сборников «Шо юань» и «Чжань-го цэ», в частности, предположив «вторичность» «Чжаньго цэ» относительно «Ши цзи». Вопрос об источниках «Чжаньго цэ» и «Шо юань» и методах работы составителя обоих сборников – Лю Сяна – подробно исследованы китайскими, западными и российскими учеными (см.: Васильев, 1968; Tsuen-hsuin Tsien, 1993; Knechtges, 1993). Сам Лю Сян об источниках своих сочинений подробно повествовал в предисловиях к сборникам, а о методах рассказал в труде «Бе лу», описывая правило «двойного сличения», в котором принимают участие два человека, взаимно проверяющих текст оригинала и копии (см.: Тайпин юйлань…. Цзюань 618).

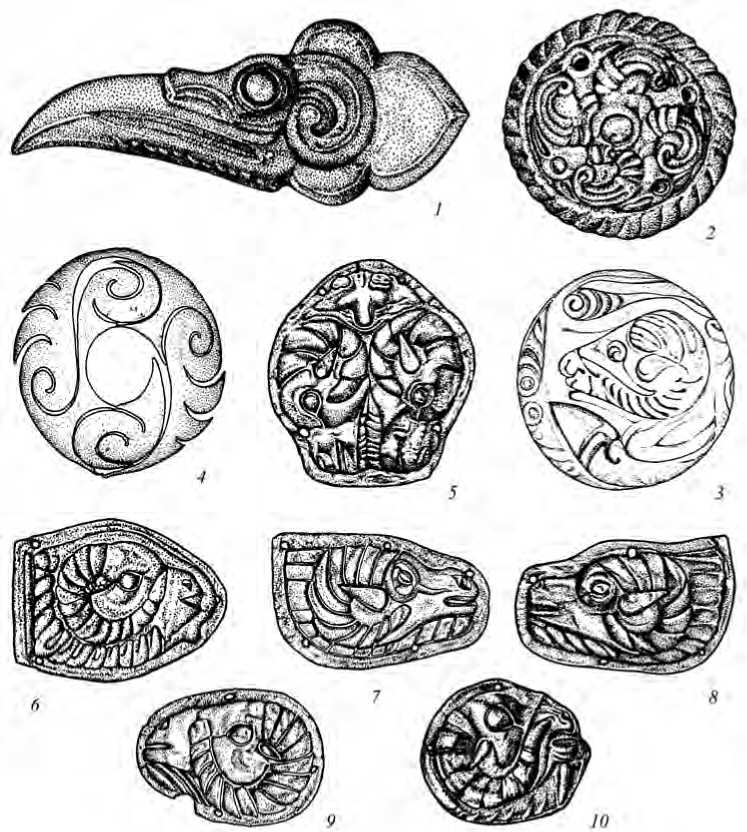

Приведенные в настоящей статье предметы, сюжеты и стилистические особенности изображений на них имеют множество аналогий в круге артефактов пазырыкской культуры. Это относится к изображениям «копытного грифона», животных с вывернутым крупом, отдельных голов животных и птиц, парных противопоставленных голов и фигур копытных, отходящих из центра голов и крыльев грифонов либо вихреобразных завитков, хищных птиц с опущенными крыльями, «человеческих» голов анфас; к использованию мотива шнура для обрамления края предмета, наличию в погребальном инвентаре прямоугольных поясных блях и серег с многоярусными подвесками (см. напр.: Руденко , 1953. Рис. 181–185; 1960. Рис. 125, 136, 140, 145, 148, 150–152; Кубаре в, 1987. Рис. 27 ( 4, 7 ), 29 ( 1 ); 1991. Рис. 17, 20 ( 5 ), 31, 34. Табл. XLIII, 6, 7 ; 1992. Рис. 32 ( 8–10 ); Полосьмак , 2001. Рис. 16, б ; 26–28; 65; 82; 111; 151; Кирюшин, Степанова , 2004. Рис. 39, 12 ; Баркова, Панкова , 2005. Рис. 2; Кубарев, Шульга , 2007. Рис. 5; 6; 62 ( 13 ); Шульга , 2010; Самашев , 2011. С. 29, 115. Рис. 36, 121, 123, 327, 374– 377, 403; Молодин и др. , 2012. Рис. 88–90, 168–174, 239).

Сходство субкультуры высшего слоя кочевого общества Ордоса и пазырык-ских памятников в IV–III вв. до н. э. не раз отмечалось в литературе ( Полосьмак , 1994. С. 9, 10; Ковалев , 1999), на этом основании нами было высказано предположение о переселении части пазырыкского населения в конце IV в. до н. э. в Ордос ( Ковалев , 1999). Предметы, изготовленные китайскими мастерами для человека, погребенного в могиле Синьчжуантоу М30, аналогичны артефактам, изготавливавшимся в этот период китайцами для ордосской элиты ( Ковалев , 1999; Ху Чуаньсун , 2007. С. 6, 7; Кэвалефу , 2009. С. 398–404). Согласно данным письменных источников, Ордос в конце IV–II в. до н.э. был территорией уже упомянутого племени «лоуфань» ( Ковалев , 2002; 2008; Кэвалефу , 2009). Более того, широкое распространение специфических «пазырыкских» мотивов в прикладном искусстве Центральной Равнины и Южного Китая во II–I вв. до н. э. можно также связать не с «сюнну», на которых обычно указывают китайские археологи, а с «лоуфанями», которые принимали активное участие в действиях китайских войск в период ханьско-чуской войны и, видимо, продолжили свою службу после установления династии Хань ( Ковалев , 2008; Кэвалефу , 2009. С. 404–410).Показательно, что обнаруживаемые на территории Центрального и Южного Китая поясные пластины II–I вв. до н.э. относятся к особым типам, практически не встреченным на хуннской территории; большинство из них имеет прямоугольные петли на оборотной стороне и шнуровое окаймление, что подчеркивает их генетическую связь с ордосскими и яньскими (Синьчжуантоу М30) пластинами периода Чжаньго ( Пань Лин , 2005). Таким образом, можно обоснованно предположить, что китайцы знали пришедших с Алтая воинственных кочевников под именем «лоуфань».

Элитное погребение в могиле Синьчжуантоу М30, как и ордосские комплексы этого времени, является ярким свидетельством проникновения алтайских кочевников под именем «лоуфань» не только на границы, но и в пределы китайских государств в III в. до н. э.

Список литературы Синьчжуантоу М30 - погребение знатного представителя Пазьірьікцев-«Лоуфаней» на службе Вана китайского царства Янь (середина III в. до н. э.)

- Баркова Л.Л., Панкова С.В., 2005. Татуировки на мумиях из Больших Пазырыкских курганов (новые материалы)//АЭАЕ. № 2. С. 48-59.

- Васильев К. В., 1968. «Планы сражающихся царств» (исследование и переводы)/Отв. ред. Л. Н. Меньшиков. М.: Наука. 255 с.

- Васильев К. В., 1998. Истоки китайской цивилизации. М.: Восточная литература. 320 с.

- Васильев Л. С., 1983. Проблемы генезиса китайского государства. (Формирование основ социальной структуры и политической администрации). М.: Наука. 326 с.

- Васильев Л. С., 2006. Древний Китай. Т. 3: Период Чжаньго (V-III вв. до н. э.). М.: Восточная литература. 678 с.

- Го Дашунь, Чжан Синдэ, 2004. Дунбэй вэньхуа ю Ю Янь вэньмин (Культура Северо-Востока и цивилизация Ю-Янь). Нанкин: Фэнхуан чубаньшэ. 735 c.,

- Кирюшин Ю. Ф., Степанова Н. Ф., 2004. Скифская эпоха Горного Алтая. Ч. III: Погребальные комплексы скифского времени Средней Катуни. Барнаул: Алтайский ун-т. 291 с.

- Ковалев А. А., 1999. О связях населения Алтая и Ордоса в V-III вв. до н. э./Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий/Отв. ред. Ю. Ф. Кирюшин, А. А. Тишкин. Барнаул: Алтайский ун-т. C. 75-82.

- Ковалев А. А., 2002. Происхождение хунну согласно данным истории и археологии//Европа -Азия: проблемы этнокультурных контактов/Сост. Ю. Ю. Шевченко.СПб.: Петроскандика: ЛЕМА. С. 150-194.

- Ковалёв А.А., 2008. Локализация народов VI-III вв. до н.э. на северных границах китайских государств (по археологическим и письменным источникам)//Записки ИИМК РАН. № 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН. С. 181-202.

- Крюков В. М., 2009. Неумолимый червь познанья: Избранные мысли об истории и культуре Китая и России. М.: Памятники исторической мысли. 678 с.

- Кубарев В. Д., 1987. Курганы Уландрыка. Новосибирск: Наука. 210 с.

- Кубарев В. Д.,1991. Курганы Юстыда. Новосибирск: Наука. 189 с.

- Кубарев В. Д., 1992. Курганы Сайлюгема. Новосибирск: Наука. 218 с.

- Кубарев В. Д., Шульга П. И., 2007. Пазырыкская культура (курганы Чуи и Урсула). Барнаул: Алтайский ун-т. 281 с.

- Кэвалефу А. А., 2009. Гунъюань цянь 4 -цянь 2 шицзи лоуфань дэ фанвэй цзи ци дуй Чжунъюань хэ Наньфан дицю вэньхуа дэ инсян (Ковалев А. А. Локализация лоуфаней в IV-II вв. до н. э. и их влияние на культуру Центральной Равнины и Юга)//Ээрдосы цинтунци гоцзи сюэшу яньтао хуй луньвэнь цзи. The collection of International Symposium on Ordos Bronze Wares. Пекин: Кэсюэ чубаньшэ. С. 383-414.

- Миняев С. С., 2014. Чжаоский полководец Ли Му и его борьба с «сюнну»//Записки ИИМК РАН. № 9. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН. С. 123-131.

- Молодин В. И., Парцингер Г., Цэвээндорж Д., 2012. Замерзшие погребальные комплексы пазырыкской культуры на южных склонах Сайлюгема (Монгольский Алтай). М.: Триумф принт. 566 с.

- Пань Лин, 2005. Цзюйсин дуньу вэнь пайши дэ сянгуань вэньти яньцзю (Исследование вопросов, относящихся к прямоугольным пластинам с изображениями в зверином стиле)//Бяньцзян каогу яньцзю. Вып. 3. С. 126-146.

- Полосьмак Н. В., 1994. «Стерегущие золото грифы» (Ак-алахинские курганы). Новосибирск: Наука.120 с.

- Полосьмак Н. В., 2001. Всадники Укока. Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс. 336 с.

- Руденко С. И., 1953.Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.; Л.: АН СССР 404 с.

- Руденко С. И., 1960. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.; Л.: АН СССР 360 с.

- Самашев З., 2011. Берел. Алматы: Таймас. 326 с.

- Сюй Чжуншу, 1964. Лунь «Чжаньго цэ» дэ бяньсе цзи югуань Су Цинь чжу вэньти (О составлении « Чжаньго цэ», а также вопросы, касающиеся Су Циня)//Лиши яньцзю. № 1. С. 133-150.

- Сюн Цуньжуй, 1983. Сянь Цинь сюнну цзи ци юй гуань дэ цзигэ вэньти (Сюнну в доциньское время, а также некоторые имеющие касательство к этому вопросы)//Шэхуй кесюэ чжаньсянь. № 1. С. 110-113.

- Тайпин юйлань (Энциклопедия, составленная в годы Тай пин и высочайше просмотренная). URL: http://www.guoxue123.com/zhibu/0201/03tpyl/0617.htm.

- ХуЧуаньсун, 2007. Дун Чжоу Янь вэньхуа ю чжоубянь каогусюэ вэньхуа дэ гуаньси яньцзю(ся) (Исследование связей культуры царства Янь и окружающих археологических культур в период Восточная Чжоу (вторая часть))//Вэньу чуньцю. № 2. С. 3-9.

- Хэбэй шэн., 1996 -Хэбэй шэн вэньу яньцзюсо. Янь ся ду. (Институт культурного наследия провинции Хэбэй. Нижняя столица Янь). Пекин: Вэньу чубаньшэ. Т. 1: 947 с., 9 илл.; 2: 56 с., 192

- Цяо Лян, 2004. Синьчжуантоу 30 хао му дэ дай цзита (Датировка могилы Синьчжуантоу М30, а также иное)//Хуася каогу. № 2. С. 58-67.

- Чжан Циньчан, Ван Яньдун, 1993. Чжаньго цэ цзяньчжу (Толкование «Чжаньго цэ»). Тяньцзин: Нанькай дасюэ чубаньшэ. 919 с.

- Чжаньго цэ.. (Планы сражающихся царств), 1995/Автор-сост. Лю Сян. Т. 1-3. Издание четвертое. Шанхай, Шанхай гу цзи чубаньшэ. 1390 с.

- Чэн Цзинтан, 2009. Гуанью Янь ся ду дуань нэй гэ дэ цзигэ вэньти (Некоторые вопросы касательно клевца «гэ» с коротким обушком «нэй» из Нижней столицы Янь)//Вэньу чуньцю. № 3. С. 10-13, 55.

- Чэнь Пин, 1995. Янь ши цзи ши бянь нянь хуй ань (Распределенное по годам собрание материалов по зафиксированным событиям истории Янь). Т. 1: 375 с.; Т. 2: 365 с. Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ.

- Чэнь Пин, 2006. Бэйфан Ю Янь вэньхуа яньцзю (Исследование культуры северной Ю-Янь). Пекин: Цюньянь чубаньшэ. 523 с.

- Ши Юнши, 1997. Хэбэй шэн цзин нэй дэ Янь ся ду ичжи (Руины Нижней столицы Янь в пределах провинции Хэбэй)//Чжунхуа вэньхуа хуабао. № 4. С. 9-19.

- Шо юань.. (Сад высказываний), 1976/Автор-сост. Лю Сян. Пекин. (Чжунго цзысюэ минчжу цзи чэн, 26). 413 с.

- Шульга П. И., 2010. Изображения копытных грифонов из Дунхэйгоу (Синьцзян)//Древности Сибири и Центральной Азии. № 3 (15). Горно-Алтайск: ГАГУ. С. 63-72.

- Ян Куань.., 2001. Чжаньго шиляо бянь нянь цзичжэн (Распределенное по годам собрание исторических источников по периоду Чжаньго). Шанхай: Жэньминь чубаньшэ. 1195 c.

- Bodde D., 1938. China's First Unifier. Leiden: E. J. Brill. 270 p.

- Chan-kuo ts'e, 1970/Tr. J. T. Crump. Oxford: Clarendon Press. 602 p. (The Oxford Library of East Asian Literatures; xxviii).

- Creel H.G., 1964. The Beginning of Bureaucracy: The origin of the hsien//Journal of Royal Asiatic Society. Vol. 23 (1963-1964). P 155-184.

- Knechtges D. R., 1993. Shuo yuan//Early Chinese Texts: a Bibliographical Guide/Ed. M. Loewe. Berkeley: Tnstitute of East Asian Studies. P. 443-445. (Early China special monographs series; No. 2)

- Strumpfeldt H., 1970. Staatsferfassung und Territorium im antiken China. Über die Ausbildung einer territorialen Staatsferfassung. Düsseldorf; Osnabrück: Schriftenreihe des Arnold-Bergtraesser-Instituts für kulturwissenschaftliche Forschung. 428 S. (Freiburger Studien zu Politik und Gesellshaft überseeischer Länder; Bd. 8).

- Tsuen-hsuin Tsien, 1993. Chan kuo ts'e//Early Chinese Texts: a Bibliographical Guide/Ed. by M. Loewe. Berkeley: Institute of East Asian Studies. P. 1-11. (Early China special monographs series; No. 2).