Синдром миокардиодистрофии в позднем периоде хронической лучевой болезни и его исходы

Автор: Дощенко В.Н., Мигунова Н.И.

Статья в выпуске: S1, 2000 года.

Бесплатный доступ

Обобщенные результаты динамического наблюдения и лечения большой группы (на начало наблюдения - 999 человек, на последний период - 697 человек) больных хронической лучевой болезнью (ХЛБ) в течение 25-32 лет показали, что синдром миокардиодистрофии (МКД) за весь период наблюдения диагностирован у 94 больных. На последний срок наблюдения у 33 человек (35,1%) отмечается восстановление (отсутствует симптоматика МКД); у 32 человек (34,0%), несмотря на повторное амбулаторное, стационарное и санаторно-курортное лечение, синдром МКД стойко сохраняется; у 29 человек (30,9%) на фоне синдрома МКД сформировалась ишемическая болезнь сердца (ИБС), причем достоверно чаще (р

Короткий адрес: https://sciup.org/170169833

IDR: 170169833

Текст научной статьи Синдром миокардиодистрофии в позднем периоде хронической лучевой болезни и его исходы

According to summarised results of 25-32 year of dynamic tracing and treatment of large group of patients with chronic radiation sickness (999 individuals at the beginning of follow-up and 697 individuals in the latest period) syndrome of myocardiodistrophy was detected in 94 patients. In the latest period of follow-up in 33 patients (35.1%) recovery (the symptoms were absent) was observed, the syndrome was retained in 32 (34.0%) cases though the patients took out, inpatient and sanatorium treatment, in 29 cases (30.9%) ischaemic heart disease was formed on the basis of myocardiodistrophy. The ischaemic heart disease was developed more frequently (p<0.01) among those who had the syndrome rather than patients without it.

Одним из синдромов ХЛБ как в период форми рования болезни , так и в отдаленные сроки явля ется синдром МКД [1-4]. В экспериментальных исследованиях на различных видах животных по казано , что при локальных облучениях области сердца в дозах порядка 100-700 рад (1,0-7,0 Гр ) развиваются ультраструктурные изменения , в пер вую очередь артериол и капилляров миокар да [5, 6].

В доступной литературе отсутствуют работы с конкретными данными о клинической картине и исходах синдрома МКД спустя 20-25 лет и более от периода диагностики ХЛБ . Цель работы - про анализировать частоту синдрома МКД у больных ХЛБ в динамике за 25-32 года наблюдения , пока зать клиническую картину и его исходы .

Материалы и методы исследования

Всем больным помимо общеклинического обс ледования проводилась запись ЭКГ в 12 отве дениях в покое и после дозированной физической нагрузки по общепринятой методике ( от 3 до 10 раз и более за весь период наблюдения ). Кроме того , у 63 больных была записана поликардио грамма по методу Кольдака в модификации

В . Л . Карпмана [7], у 59 - фонокардиограмма и у 37 - длительная флеботонометрия по общепринятой методике . Исследование центральной гемодина мики [8] было проведено у 19 больных .

Синдром МКД диагностирован нами на основании обязательного сочетания трех основных групп симптомов. Первая группа - жалобы на колющие и ноющие боли в области сердца, не связанные, как правило, с физической нагрузкой; реже - жалобы на сердцебиение и одышку при подъеме по лестнице. Вторая группа - отклонения физикальных данных в виде небольшого расширения границ сердца влево (перкуторно и рентгенологически), приглушенности, «нечистоты» первого тона над верхушкой сердца или выслушивания над этой областью негромкого мягкого систолического шума. Третью группу симптомов объединяли изменения ЭКГ-кривой в виде уплощения конечной части желудочкового комплекса в стандартных и грудных отведениях, низковольтной ЭКГ, нарушений реполяризации, реже в виде замедления внутрипредсердной проводимости, гипертрофии левого желудочка, чаще всего в сочетании с неадекватной реакцией на физическую нагрузку. Приведенные выше аускультативные данные и суждения о диффузных изменениях миокарда со снижением контрактильной функции у 2/3 больных были документированы на фонокардиограмме и поликардиограмме (удлинение фазы асинхронного и изометрического сокращения левого желудочка). В связи с тем, что ряд соматических заболеваний может вызывать изменения ЭКГ-кривой, мы проводили тщательный анализ каждого случая в отношении перенесенных и сопутствующих заболеваний. Если синдром МКД развивался без предшествующей четкой соматической патологии (выраженное ожирение, клинически диагностируемые гормональные нарушения, перенесенные миокардиты и т. д.), у нас были основания предполагать, что этот синдром имеет определенную этиопато-генетическую связь с ХЛБ. Лица с ожирением II-III степени, с четкими эндокринными нарушениями или перенесшие эндомиокардиты из данной разработки исключались.

На протяжении всего периода наблюдения синдром МКД был диагностирован у 94 больных ( основная группа ). Возрастно - половой состав этих больных на последний период наблюдения был следующий : лица в возрасте 50-59 лет (82,9%), преобладание женщин (60,6%). На период диагно стики синдрома МКД большая часть больных была моложе на 5-16 лет и более . Суммарные дозы при внешнем облучении у всех больных многократно превышали предельно допустимые , а уровни де понирования 239Pu были выше допустимого содер жания ( ДС ) у 45,0% больных ( таблица ).

Следует подчеркнуть , что группа больных с МКД существенно не отличалась от всей группы с ХЛБ (999 больных на начало и 697 на конец на блюдения ) ни по суммарным дозам внешнего γ - излучения , ни по содержанию в организме 239Pu. Однако среди больных с синдромом МКД было больше лиц , облученных в максимальной суммар ной дозе , т . е . более 600 рад (> 6,0 Гр ).

Клиническая картина синдрома МКД в период его формирования характеризовалась симптома тикой , приведенной выше . В последующие годы , как правило , нарастания симптоматики не было , и ни в одном случае не отмечено сердечной недос таточности , вызванной МКД . Такое суждение под тверждается результатами многократных ЭКГ - исследований , показавшими , что выраженной от рицательной динамики не наблюдалось , а учаще ние пульса выше 85 уд ./ мин имело место только у одного больного . Из 37 больных , которым повтор но измерялось венозное давление , у 19 (51,4%) оно было сниженным , а у остальных нормальным , что указывает на достаточную функциональную способность сердца . Результаты исследования центральной гемодинамики у 19 больных показа ли , что средняя величина фактического минутного объема сердца не отличалась от таковой у лиц контрольной группы сравнения как в абсолютных величинах (3,4±0,17 л / мин и 3,8±0,21 л / мин ), так и в процентах от должных величин (101,1±4,53% и 102,6±2,05%).

За 25-32 года наблюдения и лечения у 33 бо льных (35,1%) большинство или все симптомы МКД исчезли ( прекратились жалобы , улучшилась или нормализовалась ЭКГ - кривая ), что рас ценивалось нами как восстановление . У 32 боль ных (34,0%), несмотря на длительный период по сле прекращения внешнего облучения , симптома тика МКД стойко сохранялась . У 29 больных (30,9%) на фоне синдрома МКД сформировалась ИБС . Для решения вопроса о том , может ли « лу чевая » МКД расцениваться как фактор риска за болеть ИБС , из всей группы наблюдаемых боль ных ХЛБ , на последний период не имевших МКД (603 человека ), методом случайной выборки была сформирована группа сравнения . Как показано в таблице , в эту группу вошли 93 больных ХЛБ тако го же , как и в группе с МКД , возрастно - полового состава , подвергавшихся внешнему облучению в аналогичных дозах и с одинаковым уровнем депо нирования 239Pu. В группе сравнения ИБС разви лась у 12 больных (12,9%), а в основной , как ука зывалось выше , у 29 (30,9%), т . е . достоверно ча ще ( р <0,01).

Сопоставление группы больных со стойким со хранением синдрома МКД (32 человека ) с теми , у которых наблюдалось восстановление (33 челове ка ), показало , что среди первых было достоверно больше лиц , облученных в максимальной суммар ной дозе - 600 рад (6,0 Гр ) и более . Кроме того , у 14 человек из 32 имелись различные сопутству ющие заболевания ( частые ангины и острые рес пираторные заболевания , повторные пневмонии , преходящая анемия и др .). В группе больных с восстановлением таких заболеваний было досто верно меньше (5 человек ).

По - видимому , сочетание внешнего лучевого воздействия в максимально высоких суммарных дозах с рядом общесоматических заболеваний отрицательно сказалось на репаративных и ком пенсаторных возможностях организма у лиц с дли тельным сохранением синдрома МКД .

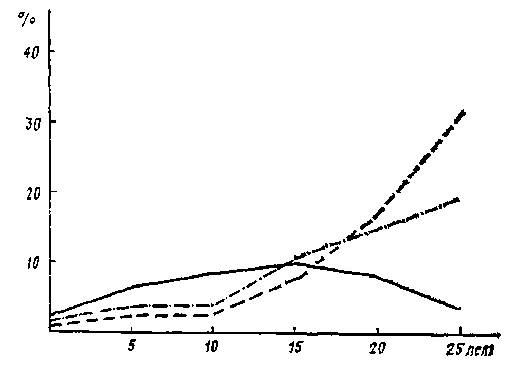

Анализ частоты МКД по пятилетиям показал , что в первые 5-15 лет от момента диагностики ХЛБ наблюдалось постепенное увеличение числа больных с МКД ( рисунок ). В последующие 20-25 лет шло постепенное уменьшение их количества . Выше было указано , что уменьшение обусловли валось как восстановлением , так и формировани ем другой нозологической формы ИБС . Среди контингента больных ( см . рисунок ) в первые 10 лет наблюдался очень медленный рост числа больных ИБС и гипертонической болезни . В по следующие 10-15 лет отмечался значительный рост числа этих нозологических форм , и на по следний срок наблюдения распространенность ги пертонической болезни достигла 19,4%, а ИБС -31,0%. Рост числа нозологических форм шел па раллельно с увеличением числа лиц с ожирением (39,3%).

Таблица

Возрастно - половой состав , суммарные дозы при внешнем облучении , содержание в организме 239Pu и динамика синдрома миокардиодистрофии в основной группе в сопоставлении с группой сравнения ( в %)

|

Группа |

Число обследованных |

Возраст, лет |

Доза внешнего облучения, рад |

Число обследованных |

Содержание в организме плутония, нКи |

Динамика синдрома МКД за 25-32 года |

|||||||||

|

< 50 |

50-59 |

≥ 60 |

< 200 |

201-400 |

401-600 |

> 600 |

< 20 |

21-100 |

> 100 |

Восстановление |

Сохранение синдрома |

Развитие ИБС |

|||

|

Основная Мужчины |

37 |

10,8 |

73,0 |

16,2 |

29,7 |

37,9 |

18,9 |

13,5 |

34 |

44,1 |

23,5 |

32,4 |

32,4 |

29,8 |

37,8 |

|

Женщины |

57 |

1,8 |

87,6 |

10,6 |

35,1 |

38,4 |

14,2 |

12,3 |

46 |

63,0 |

8,7 |

28,3 |

36,8 |

36,8 |

26,4 |

|

Всего |

94 |

5,3 |

82,9 |

12,8 |

33,0 |

38,3 |

16,0 |

12,7 |

80 |

55,0 |

15,0 |

30,0 |

35,1 |

34,0 |

30,9* |

|

Сравнения Мужчины |

36 |

5,6 |

66,6 |

27,8 |

19,4 |

41,7 |

27,8 |

11,1 |

29 |

48,3 |

27,6 |

24,1 |

- |

- |

27,8 |

|

Женщины |

57 |

3,5 |

87,7 |

8,8 |

35,1 |

43,0 |

10,9 |

11,0 |

47 |

59,6 |

10,6 |

29,8 |

- |

- |

5,6 |

|

Всего |

93 |

4,3 |

79,5 |

16,2 |

29,0 |

43,0 |

17,2 |

10,8 |

76 |

44,8 |

26,3 |

28,9 |

- |

- |

12,9 |

* Различия достоверны (р < 0,01).

" Радиация и риск ", 2000, специальный выпуск

Рис . Динамика частоты синдрома миокардиодистрофии , ишемической болезни сердца и гипертонической болезни среди всего контингента больных ХЛБ по пятилетиям По оси абсцисс - годы от момента установления диагноза хронической лучевой болезни; по оси ординат - % лиц; ______ больные с миокардиодистрофией;

— — — больные с ишемической болезнью сердца;

—•—• больные с гипертонической болезнью

Приведенные результаты исследования позво ляют констатировать , что в наиболее отдаленном периоде ХЛБ ( спустя 25-32 года от диагностики заболевания ) сохраняется синдром МКД , однако с меньшей частотой , чем в периоде формирования и в ближайшие 10-20 лет после него . Отсутствие в доступной литературе конкретных материалов по синдрому МКД в таком позднем периоде ХЛБ не дает возможности сопоставления наших результа тов с данными других авторов . Исходя из экспе риментальных данных [4-6], следует предпо ложить , что существенное место в генезе лучевой миокардиодистрофии занимают сосудистые нару шения ( изменение артерий и капилляров миокар да ). Косвенным клиническим подтверждением та кого предположения может являться факт частого сочетания у больных ХЛБ синдрома МКД с син дромом нейроциркуляторной дистонии . Представ ленные данные по формированию ИБС на фоне синдрома МКД дают основание предполагать , что и в нерадиационной патологии в части случаев ранней стадии ИБС может быть миокардиодис трофия .

Выводы

-

1. В позднем периоде хронической лучевой бо лезни одним из синдромов заболевания является миокардиодистрофия , распространенность кото рой достигает 8,5-10,0%, а на последний период (25 лет и более ) составляет 3,7%.

-

2. Результаты многолетних наблюдений (25-32 года ) показали , то у 35,1% больных отмечается клиническое восстановление ( исчезновение сим -

- птомов миокардиодистрофии), у 34,0% симптоматика этого синдрома стойко сохраняется, а у 30,9% больных на фоне синдрома миокардиодистрофии сформировалась ишемическая болезнь сердца.

-

3. Достоверное учащение формирования ише мической болезни сердца на фоне миокардиоди строфии позволяет расценивать этот синдром как фактор риска заболеть ишемической болезнью сердца .

Список литературы Синдром миокардиодистрофии в позднем периоде хронической лучевой болезни и его исходы

- Байсоголов Г.Д., Кирюшкин В.И. Результаты электрокардиографического обследования больных хронической лучевой болезнью. Бюл. радиац. мед., 1961, № 4, с. 143-150.

- Сайтанов А.Е. Функциональное состояние сердца при хроническом воздействии радиации. Клинич. медицина, 1969, № 6, с. 27-28.

- Гуськова А.К., Байсоголов Г.Д. Лучевая болезнь человека. М.: Медицина, 1971, 382 с.

- Воробьев Е.М. Радиационная медицина. М.: Атомиздат, 1971, 274 с.

- Fajardo L.F., Stewart I.R. Capillary injury preceding radiation-induced myocardial fibrosis. Radiology, 1971, 101, N 2, p. 429-433.

- Yang V.V., Strearner S.P., Tyler S.A. Radiationinduced changes in the fine structure of the heart: comparison of fission neutrons and 60Co gamma-rays in the mause. Radiat. Res., 1976, 67, N 2, p. 344-360.

- Карпман В.Л. Фазовый анализ сердечной деятельности. М.: Медицина, 1965, 257 с.

- Савицкий Н.Н. Биофизические основы кровообращения и клинические методы изучения гемодинамики. Л.: Медицина, 1963, 322 с.