Синдром множественной органной дисфункции у больных в остром периоде комы

Автор: Садчиков Дмитрий Владимирович, Кулигин Александр Валерьевич

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Анестезиология и реаниматология

Статья в выпуске: 1 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования является интеграция функциональных изменений организма в остром периоде комы на основе единой концепции. Проведен ретроспективный анализ 120 историй болезни. Методы. Использовались тесты для определения степени повреждения мозга и для определения функционального статуса организма. Результаты. Исследование позволило выделить 4 группы больных в комах-гипоксического, токсического, диабетического и внутричерепного генеза. В результате сделано заключение об отсутствии у больных в остром периоде комы изолированного повреждения мозга. Сходные функциональные изменения встречаются у больных с токсическим, гипоксическим и диабетическим генезом комы. У всех пациентов формируется синдром множественной органной дисфункции, обусловленный комой

Синдром множественной органной дисфункции у больных в комах

Короткий адрес: https://sciup.org/14917213

IDR: 14917213

Текст научной статьи Синдром множественной органной дисфункции у больных в остром периоде комы

1Введение. С присоединением вторичных патогенетических нарушений у больных в остром периоде комы начинается формирование синдрома множественной органной дисфункции (СМОД) [1]. Несмотря на первичное поражение ЦНС, если оставить без внимания состояние других функциональных систем, то невозможно рассчитывать на положительный результат [2-4]. В литературе позиция СМОД рассматривается как количественное проявление функциональной недостаточности [57], однако не встречаются данные о количестве и последовательности органов и систем, недостаточность которых предшествует или сопровождает кому, нет разграничения во времени специфических и неспецифических проявлений функциональных нарушений в системах [8], что подчеркивает актуальность проблемы и определяет цель настоящего исследования.

Цель: интеграция функциональных изменений в остром периоде комы на основе единой концепции, что позволит оптимизировать интенсивную терапию больных в коме различного генеза.

Методы. В соответствии с целью исследования ретроспективному анализу подверглось 120 историй болезни пациентов в коме различного генеза, нахо-

Адрес: г. Саратов, ул. Б. Садовая, 56/64, кв. 115.

Тел.: +79033287937.

дившихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии клинической больницы № 3 СГМУ в период с 1997 по 2005 г. Причинами комы являлись механическая асфиксия, отравления угарным газом, наркотическими средствами, психотропными препаратами, суррогатами алкоголя, нарушения мозгового кровообращения геморрагического и ишемического характера, субарахноидальные кровоизлияния, ЗЧМТ, гипер- и гипогликемические состояния.

Выбор необходимых исследований при коме провели на основании дублирующего клинико-функционально-биохимического подхода. Использовали функциональные тесты, результаты которых интегрировали по функциональным системам:

-

1) показатели, отражающие неврологический дефицит (степень тяжести комы по Российской классификации нарушений сознания, 1984 г.), неврологический статус пациента в коме по шкале Е.И. Гусева (2000 г.);

-

2) группа показателей, характеризующих функциональные нарушения в системе кровообращения (частота пульса, частота сердечных сокращений, уровень систолического и диастолического артериального давления);

-

3) показатели эффективности внешнего дыхания (частота дыхательных движений);

-

4) показатели функциональной активности желудочно-кишечного тракта (количество и характер отделяемого по назогастральному зонду);

-

5) показатели функциональной адекватности мочевыделительной функции почек (скорость почасового диуреза).

При оценке количественных данных использовались выборочная оценка среднего; стандартная оценка среднего; стандартная ошибка среднего. Для установления взаимосвязей и сравнения признаков использовалcя корреляционный анализ, критерий Стьюдента (t). Для оценки клинической эффективности исследуемых качественных и порядковых признаков использовались коэффициенты ранговой корреляции Спирмена, а также анализ таблиц сопряженности (критерий χ2) [9].

Результаты. Учитывая, что этиологический фактор как классифицируемый признак с трудом выдерживается при делении основного понятия, объединение различных по этиологии ком выполнили на основе этиопатогенетического подхода в четыре типовых процесса: гипоксического, токсического, диабетического и внутричерепного генеза. Соотношение по полу, возрасту и количеству больных в четырех этиологических группах было сопоставимо с нозологическими единицами. В группу больных в коме гипоксического генеза (10 пациентов) вошли 8 мужчин и 2 женщины с механической асфиксией, токсические комы (45 наблюдений) развивались в результате экзогенных отравлений у 24 мужчин и 21 женщины, диабетические нарушения определялись у 14 больных с сахарным диабетом (по 7 мужчин и женщин). Больные с сосудистыми поражениями головного мозга (18 мужчин и 19 женщин) и ЗЧМТ (9 мужчин, 4 женщины) сформировали группу ком внутричерепного генеза (50 пациентов).

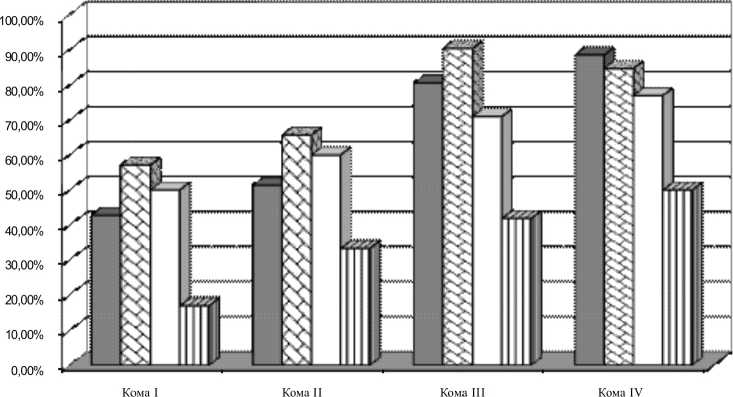

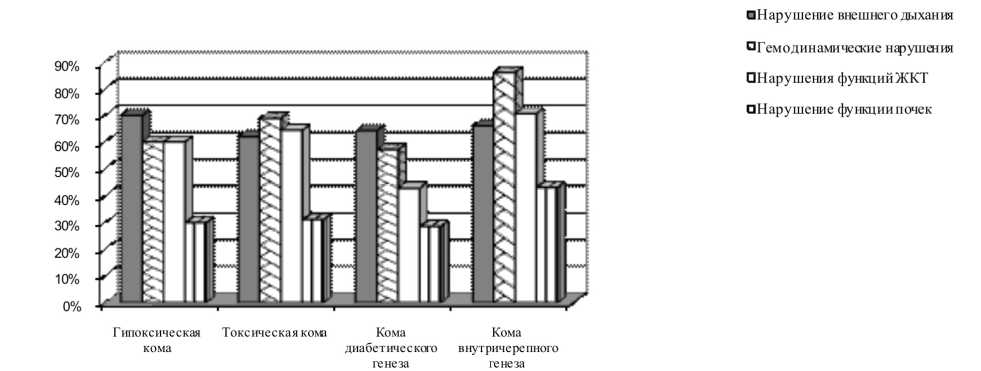

В остром периоде комы (в течение 20 сут.) психоневрологическая симптоматика различной степени выраженности наблюдалась у всех пациентов (рис. 1). У больных в комах гипоксического, токсического и диабетического генеза определялись сходные по объему и степени выраженности неврологические нарушения (χ2=2,01, rs=0,47, p<0,05). Общемозговая неврологическая симптоматика в данных этиопа-тогенетических группах выявлялась в 82,7±4,5%, увеличивалась в объеме при нарастании степе- ни тяжести комы (rs=0,42, p<0,05) и была связана с длительностью комы (rs=0,50, p<0,05) корреляцией средней степени интенсивности (рис. 2). Нарушения двигательных функций наблюдались у 73,7±2,4% больных на начальном этапе острого периода комы, в 53,3±1,6% выявлялись различные нарушения тонуса, в 26,5±2,7% отмечалась декортикационная, в 11,2±1,4% децеребрационная ригидность, которые изменялись (χ2=2,52, rs=0,68, p<0,05) с нарастанием длительности комы. Очаговая неврологическая симптоматика определялась у 42,6±2,7% больных в комах гипоксического, токсического и диабетического генеза и носила преимущественно транзиторный характер.

Кома внутричерепного генеза постоянно сопровождалась высоким объемом общемозговой симптоматики 92,2±1,5%, где преобладали: вязкость мышц затылка – в 57±2,1% наблюдений, ригидность затылочных мышц – в 43±1,1%, положительный симптом Кернига определялся в 30±1,6%. Повышение мышечного тонуса выявлялось в 37±2,6%, судорожный синдром наблюдался в 34±2,5% случаев. Количество двигательных нарушений у больных в комах внутричерепного генеза определялось в 82,2±1,5% наблюдений. Изменения зрачков определялись в 70,8±3,2% наблюдений. Выявленные на начальном этапе острого периода комы неврологические нарушения изменялись в динамике в зависимости от степени тяжести комы (rs=0,4586, p<0,05) и ее длительности (rs=0,5224, p<0,05). Высокий процент (90,4±2,1%) очаговой неврологической симптоматики у больных в коме внутричерепного генеза (см. рис. 2) не зависел от степени тяжести комы и длительности (χ2=0,715, rs=0,1858, p<0,05).

Нарушения внешнего дыхания у больных в остром периоде комы отмечались в среднем в 65,5±1,5% случаев и не имели значимых различий в этиопато-генетических группах (см. рис. 1). Основными проявлениями нарушений внешнего дыхания была дыхательная аритмия. По характеру нарушений у больных в коме I-II степени в большинстве случаев наблюдалось тахипноэ, при коме III-IV степени преобладали брадипноэ и апноэ. У 80±3,2% пациентов в коме отделяемое, полученное из трахеобронхиального дерева, указывало на аспирацию. В 55,4±2,4% наблюдений причинами неэффективности спонтанного

□ Нарушение внешнего дыхания

□ Гемодинамические нарушения

О Нарушения функций ЖКТ

О Нарушение функции почек

Рис. 1. Зависимость изменений в клинической картине комы от степени ее тяжести

Рис. 2. Частота функциональных нарушений при коме в зависимости от этиологии комы

дыхания были нарушения проходимости верхних дыхательных путей. У пациентов в коме с нарастанием степени ее тяжести частота нарушений внешнего дыхания увеличивалась от 42,8±1,8 до 88,5±2,1%. Выраженность и характер нарушений внешнего дыхания нарастали пропорционально степени тяжести комы (rs=0,36, p<0,05), неспецифически изменяясь с увеличением длительности комы (rs=0,27, p<0,05).

Нарастание степени тяжести комы сопровождалось увеличением частоты нарушений функций сердечно-сосудистой системы от 57,1±2,7 до 90,3±2,5%. Нарушения деятельности системы кровообращения у больных в коме зависели от степени ее тяжести (χ2=1,0, rs=0,42, p<0,05) и выявлялись в среднем в 67,2±2,2% случаев. У больных в коме I-II степени преобладали артериальная гипертензия (36,4±2,1%), артериальная гипотония (28,7±2,6%). При коме III-IV степени артериальная гипотония определялась в 65,8±2,2% наблюдений, аритмии различного характера выявлялись у 32,4±2,2% больных. Наибольшее количество нарушений кровообращения (85,1±3,2%) определялось и у больных в коме III степени (90,3±2,6%), что связано с декомпенсированными сдвигами функций сердечно-сосудистой системы у больных в коме IV (см. рис. 1). Количество, характер и выраженность гемодинамических нарушений в преобладающем количестве определялись у больных в коме внутричерепного генеза, не имея значимых различий в других этиопатогенетических группах (см. рис. 2).

Нарушения функций желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) сопровождали кому в среднем в 59,5±2,3% наблюдений, зависели от степени ее тяжести (χ2=2,24, rs=0,40, p<0,05), от этиологии (χ2=2,73, rs=0,38, p<0,05) и были связаны слабой корреляцией с длительностью комы (rs=0,26, p<0,05). Во всех этиопатогенети-ческих группах с нарастанием степени комы увеличивалась частота нарушений функций ЖКТ с 50,1±2,2 до 77,0±2,5% (см. рис. 1). По характеру нарушений преобладали нарушения всасывания (68,4±2,8% наблюдений) и нарушения моторики кишечника (62,7±2,6% случаев), сходные в своих проявлениях у пациентов в комах гипоксического, токсического и диабетического характера. Наиболее выраженные нарушения функций ЖКТ наблюдались у больных в коме внутричерепного генеза (см. рис. 2) и при комах III-IV степени.

Изменения функции почек выявлялись при коме в среднем в 33,2±3,2% случаев, нарастая с увеличе- нием степени тяжести комы с 17,1±2,1 до 40,1±1,5% (см. рис. 1) и длительности комы (rs=0,45, p<0,05) во всех исследуемых этиологических группах. Наиболее часто определялись снижение концентрационного индекса в 37,6±2,2% наблюдений, нарушения фильтрации и реабсорбции у 34,6±2,6% больных, присоединение инфекции в 27,2±2,3% случаев.

Обсуждение. При анализе полученных данных обращает на себя внимание тот факт, что психоневрологические нарушения у больных в комах различного генеза практически всегда сопровождаются дисфункцией еще одного органа или системы. В остром периоде комы, особенно с нарастанием степени тяжести и длительности комы, функциональные нарушения развиваются сразу в нескольких органах и системах, что на основе единой концепции патогенеза формирует синдром множественной органной дисфункции (СМОД).

Частота СМОД при коме гипоксического генеза наблюдалась в 52,2±2,3%, при коме токсического генеза в 56,5±2,8%, у больных в коме диабетического генеза в 48,1±2,1%, при внутричерепном генезе в 66,4±2,7% наблюдений. С увеличением степени тяжести комы нарастала частота СМОД. При коме I степени СМОД определялся в 41,1±2,2%, при коме II степени – в 52,75±2,4%, при коме III степени – в 70,9±2,6% и при коме IV степени – в 75,2±2,4% случаев. С увеличением степени тяжести и длительности комы количество органов с нарушенными функциями возрастает. Если при коме I степени в СМОД включается 2-3 органа или системы, то при коме III-IV степени количество органов (систем) с нарушением функций возрастает до 4-5. Выявлены средние корреляционные связи между количеством функциональных нарушений, составляющих СМОД и степенью тяжести комы (rs=0,47, p<0,05), проявлениями СМОД и длительностью комы (rs=0,44, p<0,05). На начальном этапе острого периода органная дисфункция носит преимущественно специфический характер, связанный с этиологией комы и степенью поражения головного мозга. С увеличением длительности комы во множественных функциональных нарушениях преобладают неспецифические сдвиги, обусловленные патогенетическими особенностями комы.

Заключение. Таким образом, у больных в остром периоде комы различного генеза изолированное повреждение головного мозга практически не встречается. Описанные установленные изменения по системам развиваются с одной целью – обеспечить выход из комы, что формирует синдром множественной органной дисфункции при коме, выраженность которого, а также количество органов в нем зависят от причин длительности и степени тяжести комы. У всех пациентов в комах развиваются специфические и неспецифические нарушения различных функций органов и систем, преобладающие на разных этапах острого периода. При комах гипоксического, диабетического и токсического генеза определяются сходные по частоте и характеру функциональные нарушения. Между установленными системными изменениями существуют не только взаимно отягощающие, но и взаимооблегчающие отношения, что подтверждает наличие обратной положительной связи. Необходимо продолжить изучение межорганных отношений в СМОД, что позволит повысить эффективность интенсивной терапии, а кроме того, составляет основу концепции патогенеза, в частности патогенеза комы. Учитывая частоту, характер и выраженность СМОД в остром периоде комы, применение функциональных протезов у больных в коме различного генеза необходимо рассматривать по относительным показаниям, в более ранние сроки и в щадящем режиме.

Список литературы Синдром множественной органной дисфункции у больных в остром периоде комы

- Виленский Б.С. Неотложная неврология. СПб.: Фолиант, 2006. 512 с.

- Гусев Е.И., Скворцова В.И., Чекнева Н.С. Лечение острого мозгового инсульта (Диагностические и терапевтические алгоритмы). М.: Медицина, 1997. 140 с.

- Мильцын А.С. Острая полисистемная дисфункция при распространенном перитоните: автореф. дис.... д-ра мед. наук. Саратов, 2004. 36 с.

- Godlovitch G., Mitchell I., Doig C.J. Discontinuing life support in comatose patients: an example from Canadian case law//CMAJ. 2005. Vol. 172, №9. P. 1172-1173.

- Хлуновский A.H., Старченко А.А. Концепция болезни поврежденного мозга: методологические основы. СПб.: Лань, 1999.256 с.

- Царенко СВ. Нейрореаниматология: Интенсивная терапия черепно-мозговой травмы. М.: Медицина, 2005. 352 с.

- Bone I., Fuller G.N. Neurology in practice: sleep and coma//Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 2001. Vol. 71, №1. P. 1-2.

- Садчиков Д.В., Колесов В.Н., Лежнев А.Г. Нарушения компонентов церебрального гомеостаза у больных в остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы//Анестезиология и реаниматология. 1998. № 2. С. 49-51.

- Власов В.В. Введение в доказательную медицину. М.: Медиа-сфера, 2001. 392 с.