Синдром шея-плечо: современные междисциплинарные аспекты диагностики и лечения

Автор: Яриков Антон Викторович, Лобанов Игорь Анатольевич, Перльмуттер Ольга Александровна, Фраерман Александр Петрович, Тарасов Игорь Андреевич

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 4 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Синдром шея-плечо является одной из наиболее частых причин нетрудоспособности населения, на долю которой приходится 18% листов нетрудоспособности. Лечение данной патологии привлекает врачей различный специальностей: травматологов-ортопедов, нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, хирургов, неврологов, ревматологов, терапевтов, физиотерапевтов, врачей лечебной физкультуры. Ведущая роль уделена таким методам диагностики: магнитно-резонансная томография, мультиспиральная компьютерная томография, электронейромиография, рентгенография и ультразвуковое исследование. Представлены все современные методы лечения синдрома шея-плечо. Особая роль уделена лекарственной терапии, интервенционному и хирургическому лечению. Проведен сравнительный анализ интервенционного лечения глюкокортикоидов, гиалуроновой кислотой и плазмой обогащенной тромбоцитами. Освещение данной патологии направлено на привлечение внимания врачей, так как их применение позволяет уменьшить либо купировать боль у данной группы пациентов и повысить качество их жизни.

Синдром шея-плечо, боли в плече, плечелопаточный периартрит, междисциплинарное взаимодействие

Короткий адрес: https://sciup.org/14123651

IDR: 14123651 | УДК: 616.8-089

Текст научной статьи Синдром шея-плечо: современные междисциплинарные аспекты диагностики и лечения

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

Распространенность болей в шее и плече среди взрослого населения составляет 4-7% и увеличивается к 15-20% в возрасте 60-70 лет. Количество впервые выявляемых случаев в год на 1000 составляет 4-6 в возрасте 40-45 лет и 8-10 в возрасте 50-65 лет, с преобладанием у женщин [1, 2].

Боль в плечевом суставе (ПС) является одной из наиболее частых причин нетрудоспособности населения, на долю которой приходится 18% листов нетрудоспособности [3]. Их рост приближается к эпидемии в Швеции, Финляндии, Японии и США, а страховые выплаты по поводу болей в плече занимают 2-е место после вертеброгенных болей [4].

При проведении эпидемиологического многоцентрового исследования, охватившего > 12000 работающих лиц в 18 странах, генерализованную боль в области шейного отдела позвоночника (ШОП) и ПС отмечали 40,7% участников, а в течение последнего года — 35,1% [5]. Замороженное плечо (ЗП) — это синдром проявляющийся болью и ограничением подвижности в ПС. К факторам риска возникновения ЗП относят [6-9]:

-

- пожилой возраст;

-

- травмы или хирургические вмешательства в области ПС;

-

- сахарный диабет;

-

- кардиоваскулярные заболевания;

-

-цереброваскулярные заболевания;

-эндокринную патологию

-профессии (плотники, столяры, маляры-штукатуры, строители, монтажники, учителя)

-спорт (волейбол, гандбол, водное поло, теннис, бокс и восточные единоборства)

-дегенеративно-дистрофические заболевания ШОП

Причиной ЗП могут служить врожденные особенности строения ПС и связочномышечного аппарата, такие, как слабость коротких ротаторов плеча и нарушение центровки головки плечевой кости в ПС [4, 10, 11]. В литературе используют различные термины синонимы данного заболевания: плечелопаточный периартроз, плечевая периартропатия, замороженное плечо, синдром сдавления ротаторов плеча, синдром столкновения плеча, синдром сдавления ротаторов плеча, супраспинальный синдром, застывшее плечо, синдром шея-плечо [12, 13]. Вынося диагноз плечелопаточный периартрит, врач освобождает себя от поисков клинических симптомов, позволяющих углубить и детализировать те или иные проявления заболевания в этой области [14, 15].

История изучения. ЗП был описан в 1872 г. Duplay S. Е [16]. В 1896 г. он же впервые объединил общий термин субакромиальный бурсит и калькулезный тендит в плечелопаточный периартрит, тем самым тормознул развитие изучения болей в ПС. Е. А. Codman предложил в 1934 г. термин ЗП, описав это: трудно определить, трудно лечить и трудно объяснить с точки зрения патологии, а Neviaser R. J. в 1945 г. — адгезивный капсулит (АК) [17].

В 1972 г. C. S. Neer предложил термин синдром столкновения плеча, или синдром сдавления ротаторов плеча, субакромиальный синдром, практически синонимичный патологии вращательной манжеты плеча [18]. У 766 больных в Норвегии, предъявлявших жалобы на боль в ПС, наиболее распространенными диагнозами были субакромиальный синдром (36%), миалгия (17%) и АК (11%). Первичный артроз ПС в данном исследовании встречался всего в 4% случаев и только у лиц > 60 лет, при этом не имелось гендерных различий [19]. ЗП подразумевают группу заболеваний околосуставного аппарата ПС, различных по этиологии, патогенезу и клинической картине. Наиболее часто страдает сухожилие m. supraspinatus (90%), реже в процесс вовлекаются сухожилия m. biceps, m. infraspinatus, m. subscapularis и m. teres minor [6]. Синдром ЗП в современных условиях требует более четкой дифференцировки, из которых в МКБ-10 фигурируют: АК (М75.0), синдром сдавления ротатора плеча (М75.1), тендинит m. biceps (М75.2), кальцифицирующий тендинит плеча (М75.3), синдром удара плеча (М75.4), бурсит плеча (М75.5).

Анатомия ПС. ПС — шаровидный, многоосевой, синовиальный. Основой его является суставная впадина лопатки и головка плечевой кости (шар в лузе). При этом поверхность головки плечевой кости по площади в 3 раза > поверхности суставной впадины лопатки. В ПС нет внутрисуставных связок. Сверху ПС защищен сводом, образованным клювовидным отростком лопатки, акромионом и клювовидно-акромиальной связкой. Укрепляет ПС плоский синовиальный акромиально-ключичный сустав (АКС). Субакромиальная сумка, находящаяся в норме в спавшемся состоянии, при отведении руки способствует гладкому скольжению большого бугорка плечевой кости по нижней поверхности акромиального отростка. Стабильность ПС в основном определяется мышцами вращательной манжеты плеча: m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor и m. subscapularis. Структура ротаторной манжеты [20]:

-

1. m. supraspinatus. Занимает надостную ямку лопатки, ее сухожилие проходит под акромиальным отростком лопатки и прикрепляется к большому бугру плечевой кости. Часть волокон вплетается в суставную капсулу ПС.

-

2. m. infraspinatus. Находится ниже ости лопатки в подостной ямке. Сухожилие прикрепляется к бугорку плечевой кости. Часть волокон вплетается в капсулу ПС.

-

3. m. subscapularis . Занимает всю переднюю, реберную поверхность лопатки. Сухожилие прикрепляется к малому бугорку плечевой кости.

-

4. m. teres minor . Начинается от латерального края лопатки. Сухожилие прикрепляется к большому бугорку плечевой кости.

-

5. m. biceps не входит в состав ротаторной манжеты, но в клинике ЗП тендосиновиты, подвывихи длинной головки m. biceps и разрывы встречаются достаточно часто.

Функция: отводит плечо, оттягивает капсулу ПC, предохраняя ее от ущемлений. Иннервация – n. suprascapularis, C5-6.

Функция: вращает плечо наружу — супинирует, отводит поднятую руку, оттягивает суставную капсулу ПС. Иннервация — n. suprascapularis, C5-6.

Функция: поворачивает плечо внутрь – пронация, приводит руку к туловищу, оттягивает капсулу ПС. Иннервация – n. subscapularis, C5-7.

Функция: вращает плечо наружу – супинирует плечо, оттягивает суставную капсулу наружу. Иннервация – n.axillaris, C5.

Клиническая картина. Точная причина ЗП часто не определима, из-за широкого вовлечения различных структур [21]. У 24% лиц боль в ПС обусловлена патологией ШОП [22]. Дегенеративно-дистрофические изменения костных и хрящевых структур (тел позвонков, межпозвонковых дисков, дугоотростчатых, ключично-акромиальных, ПС, фасций, мышц, сухожилий, связок) играют важнейшую роль в формировании хронической боли в ШОП и плече. Для уточнения характера поражений ПС прежде всего необходимо оценить локализацию и характер боли, провокационные тесты и данные обследований [23, 24]. Причины ЗП представлены в Таблице.

Таблица

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПАТОЛОГИИ ЗП [22, 25, 26]

|

Превалирующее поражение |

Клиническая картина |

Провокационные тесты, бытовые эквиваленты |

Изменения по данным визуализации |

|

m. supraspinatus |

Отмечается боль в верхнелатеральной части большого бугорка, а также боль при сопротивлении активному отведению плеча, но маятникообразные движения плеча вперед и назад при этом не сопровождаются болью. |

Отведение руки в положении внутренней ротации (I палец смотрит вниз) и наружной ротации (I палец смотрит вверх). Бытовой эквивалент пробы – побриться, расчесать волосы, почистить зубы. |

На МРТ в режимах T1, STIR и PDFS визуализируется очаги гиперинтенсивного сигнала (острые и хронические повреждения) от мышцы. |

|

m. infaspinatus и m. teres minor |

Резистивная наружная ротация. |

Надевание майки, игра в теннис, форсированное заведение руки назад (попытка бросить что-либо на заднее сиденье автомобиля), невозможность достать рукой до заднего кармана брюк, застегнуть бюстгальтер и причесать голову |

|

|

m. subscapularis |

Болезненность при пальпации в области малого бугорка плечевой кости. |

Сопротивление активной внутренней ротации. Вынимание предметов из заднего кармана брюк, бросание мяча, попытка завести руку за спину. |

|

|

Артроз ПС |

Развивается в рамках вторичного у лиц > 40 лет; боль хроническая; |

Боль усиливается при движениях в ПС. |

Остеофиты на нижнем крае суставной поверхности плечевой |

|

Превалирующее поражение |

Клиническая картина Провокационные тесты, Изменения по данным бытовые эквиваленты визуализации |

|

Артроз АКС |

ограничены движения в ПС, головки, интраартикулярный хруст незначительное при движениях. сужение щели ПС, единичные кистовидные просветления костной ткани со склеротическим ободком, субхондральный склероз. Развивается у лиц, занятых Боль более выражена, Сужение суставной работой, сопряженной с когда рука удерживается щели, уплотнение подъемом грузов выше на груди, или при субхондральной части уровня ПС, длительным отведении плеча, при костей, формирование выполнением движений в приведении согнутой в остеофитов на краях положении рук над головой. ПС руки т. к. в этом суставных В процессе прогрессирования положении увеличивается поверхностей интенсивность болей нагрузка на АКС. ключицы и усиливается, появляется акромиального иррадиация в ШОП, руку. отростка лопатки Болезненность при пальпации в проекции АКС. |

|

АК |

Локализация поражения Признаком, На МРТ выявляется односторонняя, редко – позволяющим судить о утолщение двусторонняя. Боль вовлечении в процесс коракобрахиальной постоянная, ноющая, капсулы ПС, является связки и капсулы ПС, локализуется в области ПС и соотношение объема облитерация не иррадиирует, усиливается активных и пассивных аксиллярного кармана, при лежании на пораженной движений; при уменьшение стороне, характерна утренняя поражении капсулы количества жира под скованность. Отличительной ограничены и те и другие клювовидным особенностью АК является в равном объеме (в то отростком снижение интенсивности время как превышение болей при постепенном объема пассивных нарастании ограничения движений над активными движений. Пораженное плечо свидетельствует о приподнято, мышцы поражении сухожилий плечевого пояса укорочены, вращательной манжеты слегка атрофичны, или m. biceps). характерна повышенная утомляемость. |

АК — хронически протекающее воспаление капсулы ПС. Он характеризуется изолированным поражением фиброзной части капсулы ПС, сопровождается избыточным ее утолщением, натяжением, стягиванием (ретракцией), слипанием стенок (адгезией) и уменьшением объема полости ПС. Синовиальная оболочка при этом не изменена, воспалительный компонент не выражен. Уменьшение пространства внутри ПС, потеря растяжимости капсулы и за счет этого сглаживание ее физиологических заворотов устанавливаются при МРТ. Он встречается у женщин > 45 лет и не зависит от интенсивности физической активности. По определению Американского общества хирургов, специализирующихся на поражениях ПС, АК — это состояние неясной этиологии, характеризующееся значительным ограничением активных и пассивных движений при отсутствии известных внутренних поражений ПС. AК разделяют на первичный и вторичный. Первичный АК характеризуется постепенным болезненным ограничением объема активных и пассивных движений на фоне фиброзного воспаления капсулы ПС при отсутствии явных провоцирующих моментов. Вторичный АК возникает на фоне процессов, вызывающих ограничение подвижности ПС, таких как кальциевая тендинопатия, патология вращательной манжеты плеча, артрита, травм или хирургических вмешательств на плече, что важно для выбора дифференцированного лечения [22].

Комбинация клинических симптомов (боли и ограничения функций в шее и ПС), а также наличие патологии в ШОП и ПС по данным визуализации зачастую представляют собой сложную диагностическую задачу [27-29]. Cиндром ЗП нужно проводить дифференциальную диагностику со следующими заболеваниями: спондилоартрозом ШОП, грыжей диска ШОП, радикулопатией, брахиоплексопатией, ИБС и опухолями грудной клетки [14, 30-32].

Диагностика. На рентгенограммах ПС определяются остеопороз, кистовидная перестройка костной ткани большого бугорка, периостит, кальцификаты в сумках и мягких тканях [33]. Рентгенография позволяет исключить другие серьезные причины ЗП, сопровождающиеся резким ограничением подвижности, такие как кальцифицирующий тендинит, травма, асептический некроз головки плечевой кости и т. д. Рентгенография ШОП может выявить уменьшение высоты межпозвоночных дисков, а также наличие остеофитов.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) ПС и периартикулярных тканей позволяет обнаружить выпот в полости ПС, повреждения мышечно-сухожильного аппарата [34]. УЗИ позволяет выявить изменения сухожилий и мышц вращающей манжеты ПС, в том числе и в местах энтезисов, проявляющихся при УЗИ нарушением их эхопрозрачности, отеком или, наоборот, истончением структур, полной или частичной прерывистостью их контуров, наличием включений, в том числе фиброзов и кальцинатов в них [23].

Электронейромиография показана при подозрении на патологию плечевого сплетения с целью выявления уровня и характера поражения. Выполнение МРТ ПС позволяет визуализировать весь комплекс анатомических структур ПС, оценить степень повреждения капсульно-связочного, сухожильного, мышечного аппаратов, состояние хряща, изменение костных структур, наличие жидкости в ПС [35, 36].

Существует МРТ-классификация изменений при ЗП (Рисунки 1, 2, 3 и 4) [10]:

0 — отсутствие морфологических изменений;

I — повышение интенсивности сигнала от сухожилий без изменений их толщины и надрывов;

-

II — повышение интенсивности сигнала с неровностью поверхности и утончением сухожилий;

-

III — полный разрыв сухожилия m. supraspinatus (или других мышц вращательной манжеты).

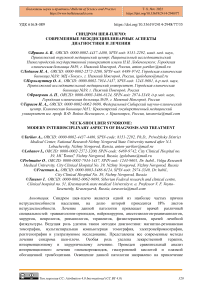

Рисунок 1. Артроз АКС. Подакромиальный импинджмент-синдром. Частичное повреждение сухожилия m. supraspinatus. а) pd FS-ВИ в корональной проекции. Деформация АКС с гиперинтенсивным сигналом от суставных поверхностей за счет отека (жирная стрелка). Сужение подакромиального пространства. Повреждение сухожилия m. supraspinatus по бурсальной поверхности grade II (тонкая стрелка). б) pd FS-ВИ в сагиттальной проекции. Деформация m. supraspinatus краевыми остеофитами суставных поверхностей АКС. в) Т1-ВИ в корональной плоскости. Неоднородный сигнал от сухожилия m. supraspinatus

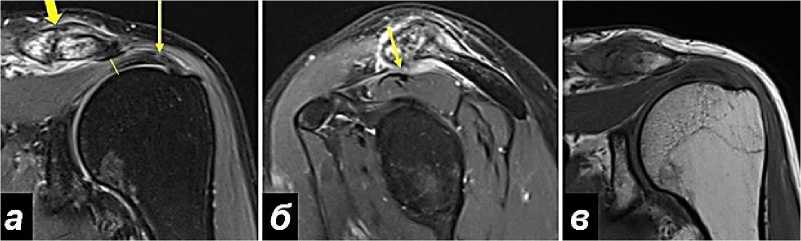

Рисунок 2. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения ПС. Артроз АКС. Разрыв сухожилия m. supraspinatus. Хондроматоз. а) Т2-ВИ в корональной проекции. Деформация АКС (жирная стрелка). Разрыв сухожилия m. supraspinatus с ретракцией волокон - повреждение grade III (тонкая стрелка). б) pd FS-ВИ в корональной проекции. Разрыв сухожилия m. supraspinatus с ретракцией волокон (тонкая стрелка). в) Т2-ВИ в корональной плоскости. Деформация АКС (толстая стрелка). Теносиновит сухожилия m. supraspinatus (тонкая стрелка). г) Т2-ВИ в корональной плоскости. Хондромные тела в полости сустава (тонкая стрелка)

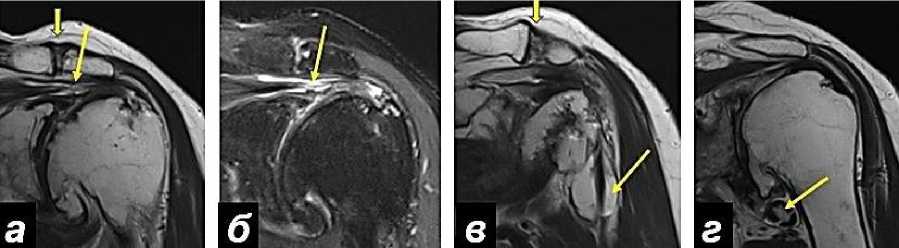

Рисунок 3. Артроз АКС. Повреждение сухожилий m. supraspinatus и m. subscapularis. Подклювовидный бурсит. а) pd FS-ВИ в корональной проекции. Деформация АКС (толстая стрелка). Повреждение сухожилия m. supraspinatus grade I (тонкая стрелка). б) pd FS-ВИ в аксиальной проекции. Повреждение сухожилия m. subscapularis grade II (тонкая стрелка). в) pd FS-ВИ в сагиттальной проекции. Деформация АКС (толстая стрелка). Повреждение сухожилия m. supraspinatus grade I (тонкая стрелка). г) pd FS-ВИ в сагиттальной проекции. Скопление жидкости в подклювовидной сумке (толстая стрелка)

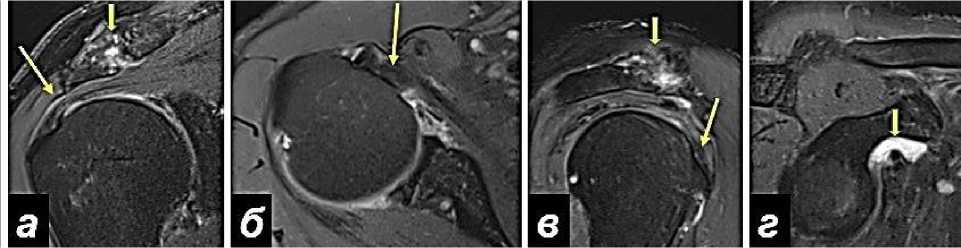

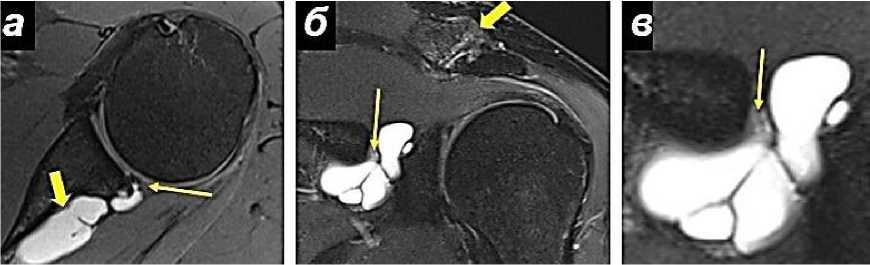

Рисунок 4. Дегенеративное повреждение фиброзно-хрящевой губы гленоида. Паралабральная киста. Невропатия n. suprascapularis. а) pd FS-ВИ в аксиальной проекции. Дегенеративное повреждение заднего сегмента фиброзно-хрящевой губы гленоида (тонкая стрелка). Паралабральная киста (толстая стрелка). б) pd FS-ВИ в корональной проекции. Деформация АКС с высоким сигналом от суставных поверхностей за счет отека (толстая стрелка). Паралабральная киста в зоне вырезки лопатки компримирующая n. suprascapularis (тонкая стрелка). в) pd FS-ВИ в корональной проекции (увеличение). Паралабральная киста в зоне вырезки лопатки компримирующая n. suprascapularis (тонкая стрелка указывает на нерв)

Лечение. Медикаментозное лечение в период обострения направлено на купирование болей, снятие мышечного спазма и отека [1]. Для устранения боли и воспаления широко применяются анальгетики, глюкокортикостероиды (ГКС), миорелаксанты, нестероидные противовоспалительные средства (НПВП) [37]. Оральные НПВП обладают доказанной эффективностью в случае острого тендинита и субакромиального бурсита. Миорелаксанты применяются для расслабления спазмированных болезненных мышц, позволяют уменьшить боли снизить дозировку НПВП.

|

Немедикаментозные методы |

Медикаментозные Локальные инъекции Хирургические методы |

|

Экстракорпоральная ударная волна (ESWT) Лазеротерапия Физиотерапия Хиропрактика Акупунктура Термотерапия Ультразвук Электростимуляция Мануальная терапия Кинезиотейпирование |

НПВП Блокады нервов Артроскопическая ГКС Радиочастотная абляция или субакромиальная Опиоидные крионевролиз n. декомпрессия анальгетики suprascapularis Артропластика плеча Парацетамол Внутрисуставные инъекции Восстановление Миорелаксанты НПВП вращающей манжеты Внутрисуставные инъекции плеча ГКС Эксцизия дистального Внутрисуставные инъекции отдела ключицы гиалуроновой кислоты (ГлКс) Дерецепция Аутогемоинъекции (невротомия) Анестезия дугоотросчатых Инъекции плазмы, суставов и/или обогащенной тромбоцитами межпозвонковых (ОТП) дисков Субакромиальные инъекции ГКС |

Лечебная физкультура применяется на всех стадиях заболевания с целью увеличения объем движений в ПС, но наибольший эффект достигается в комплексной терапии и при ежедневном выполнении [38]. Эффективность зависит от заинтересованности пациента [39, 40]. Упражнения в болевом диапазоне, мобилизация (растяжение) ПС являются высокоэффективными [41]. С точки зрения изменения биомеханики ПС эффективным методом лечения боли является мануальная терапия. Для облегчения миофасциального компонента ЗП применяется постизометрическая релаксация мышц, вовлеченных в патологический процесс [42]. Суть метода заключается в двухфазном воздействии на мышцу. Вначале производится пассивное растяжение мышцы, а затем пациент производит активное сокращение мышцы. После этого пациент расслабляет мышцу и снова производится ее пассивное растяжение [43]. Применение кинезиотейпирования позволяет, как стабилизировать связочный аппарат ПС, так и нормализовать тонус заинтересованных мышц [34, 44]. В основе терапевтического эффекта ESWT лежит воздействие высокоэнергетической вибрации на пораженные ткани, благодаря чему улучшается кровообращение, метаболизм, разрыхляются фиброзные очаги и кальцинированные участки [34]. ESWT используется только при наличии кальцифицирующего тендинита, в остальных случаях ее эффект сравним с плацебо, ESWT не проводится в острую стадию болезни [7, 44]. В исследованиях невысокого качества показаны хорошие результаты лечения низкоэнергетическим лазером по сравнению с плацебо, в другом исследовании отмечено, что сочетание лазеротерапии и гимнастики эффективнее облегчает боль и улучшает функцию, чем изолированное применение гимнастики [7].

Другие физиотерапевтические методы (массаж, фонофорез, электрофорез, ультразвук) не отличались значительной эффективностью. Наружные средства (мази, гели, кремы, компрессы и пластыри) являются одним из самых распространенных способов терапии хронических болей ПС [4]. Местное воздействие заключается в отсутствии системных побочных эффектов, что позволяет неограниченное время ими пользоваться [45].

Внутрисуставные инъекции ГКС у пациентов с ЗП на короткое время могут уменьшить боль, но их долговременная эффективность в сравнении с локальными анестетиками остается неизученной [46]. При стойких болях средством выбора считаются субакромиальные инъекции ГКС, при этом не рекомендована длительная монотерапия [47]. Блокады под УЗ-контролем несколько повышает точность введения, но не имеет дополнительных преимуществ в уменьшении боли, улучшении функций, увеличении диапазона движений или безопасности, при этом неоправданно повышается стоимость манипуляции [7, 48]. Проверяются новые методики, такие как инъекции аутокрови и обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП), эффективность которых пока недостаточно подтверждена [6].

В крупном систематическом обзоре (PRISMA) выполнен метаанализ 33 рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) (n=2300), посвященных лечению импинджмент-синдрома. Комбинированное консервативное лечение, включавшее физические упражнения в сочетании с другими методами, более эффективно уменьшало болевой синдром и улучшало функциональный статус по сравнению с изолированным использованием этих методик. Лучшие результаты были получены при применении блокад в сочетании с физическими упражнениями. Гимнастика, кинезиотейпирование, иглоукалывание признаны эффективными для лечения пациентов на ранней стадии. Не рекомендовано использование низкоэнергетического лазера и блокад с НПВП. У пациентов с длительным течением заболевания и неэффективностью лечения возможно обсуждение хирургического вмешательства. Артроскопическая субакромиальная декомпрессия, в том числе в сочетании с радиочастотной и артроскопической бурсэктомией, была более эффективна, чем открытая субакромиальная декомпрессия (изолированная или в сочетании с инъекцией лейкоцитарного геля). К выбору хирургического вмешательства нужно подходить с большой осторожностью, поскольку аналогичные результаты могут быть достигнуты при использовании лечебной физкультуры [18].

Lara-de la Fuente R. (2011) проанализировал 10-летний опыт применения пери- и интраартикулярных блокад бетаметозона у 793 пациентов, в том числе с ЗП. Отмечены высокая эффективность (в 92% случаев) и хорошая переносимость препарата, в 1 мл раствора которого содержится 2 мг бетаметазона динатрия фосфата и 5 мг бетаметазона дипропионата. Бетаметазона динатрия фосфат обеспечивает быстрое наступление эффекта. Бетаметазона дипропионат обеспечивает пролонгирование действия, поэтому препарат можно вводить 1 раз в неделю и реже. Противопоказания и осложнения – стандартные для ГКС [49].

Zheng X.Q. et. al. (2014) сравнили влияние НПВП и ГКС на боли в ПС по данным метаанализа 6 РКИ (n=267). Через 6 нед. результаты лечения НПВП уступали ГКС: снижение боли по ВАШ составило 46,6±25,22, для ГКС 50,4±36 мм. При этом диапазон движений (измерялся гониометром) незначительно изменился на фоне приема как НПВП, так и ГКС [50].

Penning L. I. et. al. (2014) сравнили действие ГКС (триамцинолон), ГлКс и ОТП у лиц с ЗП (n=159). Каждый пациент получил 3 инъекции (вначале, через 3 и 6 нед.). В группе ГКС эффект был наиболее высок, причем снижение боли оказалось максимальным в первые 3 нед. после первой инъекции: с 5,8 до 4,2 см по ВАШ. В группах ГлКс и ОТП боль снизилась с 6,1 до 5,4 см и с 5,9 до 4,8 см (р=0,013). После 2-й и 3-й инъекций эффект ГКС возрастал: уровень боли через 6 и 9 нед. составил соответственно 3,2 и 2,7 см. В группе ГлКс уровень боли на тех же сроках наблюдения составил 4,6 и 4,7 см, в группе ОТП – 4,1 и 3,6 см [51].

Сift H. et.al. (2015) при импинджмент-синдроме с признаками тендинита ротаторной манжеты и субакромиального бурсита по данным МРТ у 40 пациентов сравнили эффективность локального введения теноксикама (по 20 мг. 3 раза с интервалом в неделю) и метилпреднизолона ацетата (40 мг однократно). Оценивали динамику боли по ВАШ, объем движений в ПС исходно, через 6 нед. лечения и через год. Было подтверждено, что субакромиальное введение теноксикама и ГКС может успешно применяться в лечении пациентов с импинджмент-синдромом [52].

Micu M.C. et al. (2016) продемонстрировал сопоставимый эффект в снижении боли и увеличении объема движений в ПС от курса инъекций ГлКс в сравнении с ГКС через 2 мес. Ожидаемый эффект от ГКС был более быстрым, но в течение 5 дней после введения бетаметазона в поддельтовидную бурсу, а у пациентов отмечались пиковый подъем АД и гипергликемия [53].

Применение ГКС связано с риском неблагоприятных эффектов. При гистологическом исследования было выявлено негативное влияние ГКС на ткани сухожилий: потеря коллагеновой организации, увеличение некроза коллагена, снижение пролиферации и жизнеспособности фибробластов, синтеза коллагена и ускорение апоптоза [54, 55, 56]. Применение ГлКс обладает несомненными преимуществами у больных гипертонической болезнью, сахарным диабетом, глаукомой, ИБС и тяжелой сердечной недостаточностью.

По данным метаанализа (2010) 19 РКИ (n=2120), в которых изучалась эффективность локальных инъекций ГлКс при хронической боли в ПС, это средство обеспечивало статистически значимое снижение боли и улучшение функции, по сравнению с ОТП. Это отличие было относительно небольшим и отмечено при изучении смешанной популяции пациентов с различной патологией ПС. Стандартизованное среднее различие по уменьшению боли составило 0,39 (95% ДИ 0,26–0,53), по улучшению функции — 0,36 (95% ДИ 0,01–

0,71). Результаты этого метаанализа также показали небольшое преимущество ГлКс в сравнении с ГКС. Ценным преимуществом ГлКс было почти полное отсутствие серьезных побочных эффектов [57].

Начало широкого использования ОТП относится к 90-м г. XX века, когда оно было наиболее приемлемым и эффективным для лечения спортивных травм. В отличие от ГКС, ОТП можно использовать у профессиональных спортсменов (особенно с антидопинговым контролем). ОТП укрепляет ткань сухожилия, в отличие от ГКС [58]. Современные компании ОТП представляют полный цикл приготовления этого средства. Arthrex предлагает двойной шприц с готовым активатором тромбоцитов – хлоридом кальция. Центрифугирование 15 мл крови пациента проводится при скорости 1500 об/мин в течение 5 мин, что позволяет разделить ее на 2 слоя – содержащий эритроциты и лейкоциты и содержащий плазму с тромбоцитами. ОТП удаляется 2-м шприцем [55].

Русвиск разработал пробирку YCELLBIO, в которой 15 мл венозной крови смешивается с 1,5 мл антикоагулянта. Контейнер центрифугируется при скорости 3200 об/мин в течение 4 мин, затем взвесь при помощи клапана опускается до установленного уровня и повторно центрифугируется при скорости 3200 об/мин в течение 4 мин [55].

Компания Regen Lab предлагает центрифугировать 8 мл аутологичной крови в течение 5 мин при 3500 об/мин [59]. Nejati Р. et. al. (2017) в своем исследовании (n=62) показал, что при наблюдении до 6 мес. однократное введение ОТП не уступает по функциональному результату программному лечению с использованием лечебной физкультуры [60].

Von Wehren L. et. al. (2016) сравнили результаты локальной инъекции ОТП и ГКС с ЗП (n=50). Результаты по оценке уровня ASES, Constant и боли по ВАШ не различались через 6 нед, но были достоверно лучше в ОТП через 12 нед. после курса лечения [61].

Наиболее эффективными в плане терапии болевого синдрома считаются местная анестезия ПС, блокады, РЧА и крионевролиз нервов (n.supraskapularis) [62, 63]. Подавляющее большинство специалистов используют РЧА n.suprascapularis в импульсном режиме [64]. Блокада n. suprasсapularis показала свою эффективность в отношении уменьшения болей в кратко- и среднесрочной перспективе по сравнению с акупунктурой, плацебо и инъекциями ГКС. Двойное слепое РКИ сравнило 3 блокады n. suprasсapularis с бупивакаином с недельным интервалом и плацебо. Блокада n. suprascapularis приносит более выраженное облегчение боли по сравнению с плацебо в течение 1 месяца наблюдения. Однако никаких улучшений со стороны увеличения объема движений не отмечается [65]. Данное вмешательство обеспечивает уменьшение боли и позволяет начать программу мобилизации.

Farrell С.М. et. al. (2005) из клиники Mейo при длительном наблюдении (15 лет) пациентов с ЗП, которым назначали мануальную терапию под местной анестезией, отметили отличные результаты: увеличение объема движений и улучшение других функций [66].

Sasanuma Н. et. al. (2015) оценили клинические проявления и изменения при МРТ в области ПС до и после проведения мануальной терапии под местной анестезией с тяжелыми формами идиопатического ЗП (n=30). У всех было отмечено существенное улучшение: уменьшение болей и восстановление объема движений и функции. По данным МРТ трещины капсулы были выявлены в 29 случаях, трещины губы – в 4 и изменения в головке плечевой кости — в 15 [67].

При ЗП широко применяют артроскопическую декомпрессию в виде резекции субакромиальной и поддельтвидной сумок, резекцию клювовидно-акромиальной связки и передненижнюю акромионэктомию. При наличии остеофитов на нижней поверхности АКС производится их хирургическое удаление. Открытые операции по восстановлению целостности вращательной манжеты плеча: открытую акромионопластику, элевацию акромиального отростка лопатки и др. в настоящее время почти не используют. Это связано с их спорной эффективностью, травматичностью и длительным реабилитационным периодом [68]. При III стадии ЗП, когда возникает разрыв сухожилия m. infraspinatus, используют ушивание. При теносиновите длинной головки m. biceps применяют ее тенодез. Артроскопические операции показаны в случае полного разрыва манжеты ротаторов плеча или неэффективности консервативной терапии в течение 6 мес. у молодых пациентов, особенно после травмы; вмешательство может быть проведено и в более ранние сроки [69]. В систематическом обзоре Uppal Н.S. et al. показаны высокая эффективность, безопасность и быстрое улучшение при использовании методики артроскопического высвобождения (release) капсулы [70].

Патология ШОП и структур ПС теснейшим образом взаимосвязана, многообразна по этиологии и патогенетическим механизмам, требует тщательного физического обследования для проведения дифференциального диагноза и выбора целенаправленной терапии.

Список литературы Синдром шея-плечо: современные междисциплинарные аспекты диагностики и лечения

- Исайкин А. И., Черненко А. А. Причины и лечение боли в плече // Медицинский совет. 2013. №12. С. 20 26.

- Булах О. А., Филатова Е. В. Ударно волновая терапия при плечелопаточном периартрите // Саратовский научно медицинский журнал. 2014. Т. 10. №4. С. 872 878.

- Череватенко Е. В., Трегуб И. С., Пеганова М. А., Луцик А. А. Патогенетическая роль вертеброгенного фактора при периартрозах верхней конечности // III Съезд травматологов ортопедов Сибирского федерального округа: Материалы съезда. 2014. C. 386 391.

- Кузнецова А. В. Опыт лечения болевого синдрома в плечевых суставах // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2013. Т. 53. №4. С. 17 21.

- Скляренко О. В., Сороковиков В. А., Кошкарева З. В., Животенко А. П., Дамдинов Б. Б. Комплексное консервативное лечение шейно плечевого синдрома у больных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника // Современные проблемы науки и образования. 2018. №2. С. 16 16.

- Пилипович А. А. Синдром «замороженного плеча» // РМЖ. 2016. Т. 24. №20. С. 1379-1384.

- Исайкин А. И., Иванова М. А. Плечелопаточный периартроз // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2017. Т. 9. №1. С. 4 10.

- Череватенко Е. В., Бондаренко Г. Ю., Трегуб И. С., Луцик А. А. Пункционное лечение рефлекторных синдромов дегенеративно дистрофических заболеваний шейного отдела позвоночника // Сибирский международный нейрохирургический форум. 2012. С. 150 150.

- Скляренко О. В., Сороковиков В. А., Животенко А. П., Кошкарёва З. В., Ипполитова Е. Г., Верхозина Т. К., Цысляк Е. С. Общая характеристика больных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника с синдромом «Шея верхняя конечность» // Acta Biomedica Scientifica. 2017. Т. 2. №6 (118). С. 39 43.

- Беленький А. Г. Патология плечевого сустава. Плечелопаточный периартрит. Прощание с термином: от приблизительности к конкретным нозологическим формам // Consilium medicum. 2004. Т. 6. №2. С. 15 20.

- Дамдинов Б. Б., Сороковиков В. А., Ларионов С. Н., Кошкарева З. В., Скляренко О. В., Животенко А. П., Кириенко А. Н. Особенности изменения сагиттального баланса шейного отдела позвоночника при шейно плечевом синдроме // Хирургия позвоночника. 2019. Т. 16. №2. С. 42 48.

- Луцик А. А., Прохоренко В. М., Трегуб И. С., Бондаренко Г. Ю., Пеганов А. И. Связь плече лопаточного периартроза с дегенеративными заболеваниями позвоночника // Гений ортопедии. 2015. №3. С. 50 54.

- Скляренко О. В., Животенко А. П., Кошкарева З. В., Ипполитова Е. Г., Верхозина Т. К., Цысляк Е. С. Шейноплечевой синдром у пациентов с остеохондрозом позвоночника // Acta Biomedica Scientifica. 2018. Т. 3. №5. С. 66 71.

- Колотов Е. Б., Луцик А. А. Сочетание дискогенных болей и рефлекторных синдромов спондилоартроза (диагностика и лечение) // Неврологический журнал. 2009. Т. 14. №3. С. 26 28.

- Ардашев И. П., Стаценко О. А., Носков В. П., Стариков Т. Н., Шмулевич М. В., Бояринов А. Г., Федоров А. С. Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава // Медицина в Кузбассе. 2007. №2. С. 13 18.

- Шестерня П. А., Юрин Д. В. Клинические аспекты применения гиалуроновой кислоты при патологии вращательной манжеты плеча // РМЖ. 2018. Т. 26. №12 2. С. 87 90.

- Булах Е. А., Ткаченко Н. Г., Чимерева И. С., Иванчура Г. С. Варианты периартрита плечевого сустава: дифференциальная диагностика, течение, лечение // Научный вестник здравоохранения Кубани. 2015. №6. С. 1 13.

- Dong W., Goost H., Lin X. B., Burger C., Paul C., Wang Z. L., Kabir K. Treatments for shoulder impingement syndrome: a PRISMA systematic review and network meta analysis // Medicine. 2015. V. 94. №10. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000000510

- Juel N. G., Natvig B. Shoulder diagnoses in secondary care, a one year cohort //BMC musculoskeletal disorders. 2014. V. 15. №1. P. 1 8. https://doi.org/10.1186/1471 2474 15 89

- Мисиков В. К. Синдром плечелопаточного периартроза. Клиника, диагностика, лечение // РМЖ. 2014. Т. 22. №10. С. 722 727.

- Пелеганчук А. В., Леонова О. Н., Алекперов А. А. Дерецепция межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника при пластике сухожилий ротаторной манжеты плечевого сустава // Хирургия позвоночника. 2021. Т. 18. №1. С. 39 46.

- Скляренко О. В., Сороковиков В. А., Кошкарева З. В., Животенко А. П., Ларионов С. Н. Комплексное консервативное лечение шейно плечевого синдрома у больных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника // Современные проблемы науки и образования. 2018. №2. С. 16 16.

- Хитров Н. А. Боль в плече и периартрит плечевого сустава: диагностика и лечение // Поликлиника. 2015. №1 2. С. 40 46.

- Шупина М. И., Нечаева Г. И., Логинова Е. Н., Кропотина Т. В., Арбузова Ю. В. Болевой синдром при остеоартрозе важная клиническая проблема // Лечащий врач. 2016. №7. С. 33.

- Емец А. Н., Дудариков С. А., Оразлиев Д. А., Сахарюк А. П., Грохольский В. Н., Саютин А. В., Чепелев А. И., Витер А. Д. Алгоритм клинической диагностики локальных форм плечелопаточного периартроза // Амурский медицинский журнал. 2015. Т. 4. №12. C. 157 158.

- Шостак Н. А., Клименко А. А. Боли в плечевом суставе подходы к диагностике и лечению // Клиницист. 2013. №1. С. 60 64.

- Гуща А. О., Шевелев И. Н., Шахнович А. Р., Сафронов В. А., Арестов С. О. Дифференцированное хирургическое лечение стенозов позвоночного канала на шейном уровне // Хирургия позвоночника. 2006. №4. С. 47 54.

- Луцик А. А., Казанцев В. В. Хирургическое лечение пациентов с шейным остеохондрозом // Хирургия позвоночника. 2008. №4. С. 24 29.

- Крутько А. В., Кудратов А. Н., Евсюков А. В. Дископункционное лечение рефлекторно болевых синдромов шейного остеохондроза методами коблации и химической дерецепии межпозвонковых дисков // Травматология и ортопедия России. 2011. №2. C. 76 81.

- Луцик А. А. Патогенез клинических проявлений спондилоартроза // Международный неврологический журнал. 2009. №3. С. 130 135.

- Луцик А. А., Колотов Е. Б. Диагностика и лечение спондилоартроза // Хирургия позвоночника. 2004. №1. С. 113 120.

- Колотов Е. Б., Колотова Е. В., Елагин С. В., Аминов Р. Р., Кузьмич М. П. Сочетание отраженных болевых синдромов спондилоартроза с некомпрессионными синдромами шейной и поясничной локализации // Нейрохирургия. 2014. №4. С. 38 43.

- Галченко Л. И., Сидоров А. И., Конторских О. В., Макарочкин С. П., Альперт А. А., Образцов А. А., Городецкая Я. В. Лучевая диагностика при некоторых заболеваниях суставов // Современные проблемы ревматологии. 2012. Т. 4. №4. С. 63 69.

- Барулин А. Е., Курушина О. В., Думцев В. В. Боль в плече // Медицинский совет. 2017. №20. С. 50 54.

- Луцик А. А., Череватенко Е. В., Трегуб И. С., Бондаренко Г. Ю., Пеганов А. И. Ошибки диагностики и лечения вертеброгенного шейного корешкового компрессионного синдрома и псевдорадикулярных брахиалгий // Хирургия позвоночника. 2014. №2. С. 49 59.

- Тицкая Е. В., Кабаев Е. М., Симонов К. В. Оценки послеоперационного ремоделирования плечевого сустава посредством роботизированной механотерапии с биологической обратной связью // Робототехника и искусственный интеллект. 2018. С. 78 83.

- Тынтерова А. М., Рачин А. П., Дорогинина А. Ю. Возможности терапии пациентов с болями в области шеи, плеча, верхней конечности // Русский медицинский журнал. Медицинское обозрение. 2019. Т. 3. №7. С. 17 20.

- Осипов А. Л., Воловик В. Е., Рыков А. Г. Использование артроскопии в лечении патологии плечевого сустава // Здравоохранение Дальнего Востока. 2013. №3. С. 80 83.

- Максимова Н. В. и др. Адгезивный капсулит плечевого сустава («замороженное плечо») у пациентов с сахарным диабетом // Сахарный диабет. 2014. №4. С. 16 24.

- Берман А. М., Косарев В. А., Демидов С. Г. Особенности лечения и реабилитации пациентов с деформирующим остеоартрозом крупных суставов // Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия при реализации Индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида. 2015. С. 161 162.

- Машталов В. Д., Серебрянников Н. В., Бехтерев А. В. Опыт консервативного лечения плечелопаточного болевого синдрома // Главный врач Юга России. 2019. №1 (65).

- Злобина Т. И., Калягин А. Н., Антипова О. В., Тупицына Г. В. Роль образовательных программ в лечении хронических ревматологических больных // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2007. Т. 74. №7. С. 109 111.

- Кулуа Т. К. Боль в шейно плечевой области: диагностика и лечение // Современная терапия в психиатрии и неврологии. 2016. №2. С. 21 23.

- Ерискин Д. В., Масленникова Т. Н., Дьякова Е. В., Суслов А. Г., Семенникова С. В., Строганов А. Б. Опыт применения ударно волновой терапии и современных методов кинезотерапии в лечении импиджмент синдрома у спортсменов // Курортная медицина. 2016. №2. С. 138 141.

- Шпагина Л. Н., Захаренков В. В., Филимонов С. Н. Болевой синдром плечелопаточной области у работников угледобывающей промышленности Кузбасса // Медицина в Кузбассе. 2013. №1. С. 66 69.

- Хитров Н. А. Локальная инъекционная терапия поражений параартикулярных тканей // Хирургия. Журнал им. НИ Пирогова. 2017. №11. С. 44 50.

- Найданов В. Ф., Никонов Н. Ю., Захаров Н. В. Влияние инъекций глюкокортикоидов на результат консервативного лечения пациентов с подакромиальным импинджмент синдромом плеча // Acta Biomedica Scientifica. 2006. №4. С. 403 404.

- Щедрин А. С., Шутова М. З., Яковлев А. В., Сафронов К. Е. Комплексное лечение поддельтовидного бурсита плечевого сустава // Journal of Siberian Medical Sciences. 2015. №3. С. 43.

- Lara de la Fuente R. Steroid infiltrations in orthopedics // Acta Ortopédica Mexicana. 2011. V. 25. №1. P. 12 16.

- Zheng X. Q., Li K., Wei Y. D., Tie H. T., Yi X. Y., Huang W. Nonsteroidal anti inflammatory drugs versus corticosteroid for treatment of shoulder pain: a systematic review and meta analysis // Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2014. V. 95. №10. P. 1824 1831. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2014.04.024

- Penning L. I. F., de Bie R. A., Walenkamp G. H. I. M. Subacromial triamcinolone acetonide, hyaluronic acid and saline injections for shoulder pain an RCT investigating the effectiveness in the first days // BMC musculoskeletal disorders. 2014. V. 15. №1. P. 1 9. https://doi.org/10.1186/1471 2474 15 352

- Çift H., Özkan F., Tolu S., Şeker A., Mahiroğullari M.Comparison of subacromial tenoxicam and steroid injections in the treatment of impingement syndrome. 2015. https://dx.doi.org/10.5606/ehc.2015.05

- Micu M. C., Salca A., Dogaru G. B. Corticosteroid versus viscosupplementation agents periarticular shoulder injection short term efficacy and security profile pilot study // Balneo Research Journal. 2016. V. 7. №1. P. 17 22.

- Dean B. J. F. et al. The risks and benefits of glucocorticoid treatment for tendinopathy: a systematic review of the effects of local glucocorticoid on tendon // Seminars in arthritis and rheumatism. WB Saunders, 2014. V. 43. №4. P. 570 576. https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2013.08.006

- Нестеренко В. А. Поражение околосуставных мягких тканей плеча: патогенез, клиническая картина, современные подходы к терапии // Научно практическая ревматология. 2018. Т. 56. №5.

- Злобина Т. И. Локальная терапия глюкокортикостероидами заболеваний опорно двигательного аппарата // Современные проблемы ревматологии. 2002. №1. С. 66 69.

- Saito S., Furuya T., Kotake S. Therapeutic effects of hyaluronate injections in patients with chronic painful shoulder: a meta‐analysis of randomized controlled trials // Arthritis Care & Research. 2010. V. 62. №7. P. 1009 1018. https://doi.org/10.1002/acr.20174

- Белов А. Н., Белова О. А., Балабанова Д. М., Субочев И. С., Белова Е. А. Успешный опыт применения PRP при повреждениях мышечно связочного аппарата // Современные технологии лечения пациентов с травмой опорно двигательного аппарата и центральной нервной системы. 2019. С. 148 154.

- Маланин Д. А., Трегубов А. С., Демещенко М. В., Черезов Л. Л. PRP терапия при остеоартрите крупных суставов. Волгоград, 2018. C. 1 30.

- Nejati P., Ghahremaninia A., Naderi F., Gharibzadeh S., Mazaherinezhad A. Treatment of subacromial impingement syndrome: platelet rich plasma or exercise therapy? A randomized controlled trial // Orthopaedic journal of sports medicine. 2017. V. 5. №5. P. 2325967117702366. https://doi.org/10.1177/2325967117702366

- Von Wehren, L., Blanke F., Todorov A., Heisterbach P., Sailer J., Majewski M. The effect of subacromial injections of autologous conditioned plasma versus cortisone for the treatment of symptomatic partial rotator cuff tears // Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2016. V. 24. №12. P. 3787 3792. https://doi.org/10.1007/s00167 015 3651 3

- Сергеева А. А., Порохин В. Г., Серебренников Н. А. Применение радиочастотной модуляции надлопаточного и подкрыльцового нерва при лечении хронической боли в плече // XXI Давиденковские чтения. 2019. С. 282 282.

- Свирский Д. А., Антипин Э. Э., Бочкарева Н. А., Ибрагимов А. Т., Яковенко М. П., Недашковский Э. В. Криоанальгезия. Обзор литературы // Вестник интенсивной терапии имени АИ Салтанова. 2020. №4.

- Переверзев Д. И., Погорелов В. В., Переверзева А. А., Симонова Н. В., Доровских В. А. Опыт применения радиочастотной абляции надлопаточного нерва в управлении хроническим болевым синдромом в плечевом суставе // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2019. №71. С. 100 104.

- Dahan T. H., Fortin L., Pelletier M. I., Petit M., Vadeboncoeur R., Suissa S. A. Double blind randomized clinical trial examining the efficacy of bupivacaine suprascapular nerve blocks in frozen shoulder // The Journal of rheumatology. 2000. V. 27. №6. P. 1464 1469.

- Farrell C. M., Sperling J. W., Cofield R. H. Manipulation for frozen shoulder: long term results // Journal of shoulder and elbow surgery. 2005. V. 14. №5. P. 480 484. https://doi.org/10.1016/j.jse.2005.02.012

- Sasanuma H., Sugimoto H., Kanaya Y., Iijima Y., Saito T., Saito T., Takeshita K. Magnetic resonance imaging and short term clinical results of severe frozen shoulder treated with manipulation under ultrasound guided cervical nerve root block // Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2016. V. 25. №1. P. e13 e20. https://doi.org/10.1016/j.jse.2015.06.019

- Джумабеков С. А., Молдакунов А. Ж., Джайлокеев Б. М., Кудайкулов М. П. Наш опыт артроскопической субакромиальной декомпрессии плечевого сустава // XI Конгресс. 2015. Т. 16. С. 22 25.

- Khan Y. et al. The painful shoulder: shoulder impingement syndrome. Open Orthop J. 2013; 7: 347 351.

- Uppal H. S., Evans J. P., Smith C. Frozen shoulder: a systematic review of therapeutic options // World journal of orthopedics. 2015. V. 6. №2. P. 263. https://dx.doi.org/10.5312%2Fwjo.v6.i2.263