Синдром вегетососудистой дистонии как соматоформное расстройство

Автор: Кухтевич И.И., Алешина Н.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

В отношении содержания и использования диагностического термина «вегетососудистая дистония» в отечественной литературе нет консенсуса, тем не менее этот диагноз прочно вошел в клиническую практику. Примирить два конкурирующих понятия: «психовегетативный синдром» и «вегетососудистая дистония» - представляется возможным на основании того, что оба названия отражают функциональные нарушения супрасегментарных аппаратов вегетативной нервной системы (лимбико-ретикулярного комплекса, ретикулярной формации ствола мозга) и имеют больше сходства, чем отличий, что позволяет относить их к общей группе соматоформных расстройств.

Вегетососудистая дистония, психовегетативный синдром, соматоформные расстройства, функциональные вегетативные расстройства

Короткий адрес: https://sciup.org/149135248

IDR: 149135248 | УДК: 616.839-89

Текст научной статьи Синдром вегетососудистой дистонии как соматоформное расстройство

-

1К соматоформным расстройствам относятся патологические состояния, которые в течение не менее двух лет проявляются симптомами и жалобами, напоминающими соматические и неврологические заболевания, но не имеют органической основы. В англоязычной литературе такие состояния называют «необъяснимые с медицинской точки зрения синдромы» или «функциональные соматические синдромы», в МКБ-10 они обозначены кодом F45. Синдром вегетососудистой дистонии (ВСД) входит в группу сомато-формных расстройств, но, несмотря на это, заслуживает более детального рассмотрения, так как до сих пор в отношении термина ВСД единства взглядов в литературе нет. Актуальность проблемы ВСД состоит в том, что многие врачи общей практики, с одной стороны, недостаточно знакомы с проявлениями пограничных психопатологических расстройств, часто формирующих функциональные вегетативные нарушения, а с другой — переоценивают соматоформные симптомы, имитирующие соматические заболевания. Такое положение может привести к ошибочной диагностике и неадекватному лечению. Одной из важных сторон учения о ВСД является междисциплинарный характер этой патологии, что привело к разнообразию и противоречивости трактовок ВСД.

Одно из первых описаний функциональных кардиальных и сосудистых нарушений принадлежит Да Коста (1871), который наблюдал молодых солдат в боевой обстановке Гражданской войны в Америке [1]. Им был введено в научный оборот понятие «син-

дром возбудимого сердца», проявляющийся сердечными болями, сердцебиением, астенизацией без органических изменений в сердце. В 1918 г. при кардиальных нарушениях у военнослужащих используют термин «нейроциркуляторная астения» (НЦА) [2], под которой понимают «вполне определенный синдром, в котором нервные и циркуляторные симптомы сочетаются с повышенной утомляемостью». Авторы выделили две группы больных, примерно равных по количеству, в одной из которых прослеживалась психотравмирующая ситуация, нередко на конституциональном фоне, а в другой преобладали физиоген-ные влияния: инфекции, травмы и т.д. В дальнейшем термин НЦА стал широко применяться зарубежными авторами для обозначения функциональной сердечно-сосудистой патологии, включающей, помимо сердечных нарушений, и другие симптомы: соматические, церебральные, психоневрологические. В отечественной литературе термин НЦА трансформировался в нейроциркуляторную дистонию (НЦД) и ВСД. В. И. Маколкин и С. А. Аббакумов в монографии «Нейроциркуляторная дистония в терапевтической практике» дают следующее описание этой формы: «…полиэтиологическое заболевание с кардиоваскулярными, респираторными и вегетативными нарушениями, астенизацией и плохой переносимостью сложных жизненных ситуаций» [3].

В последнее время предпочтение в определении функциональных вегетативных расстройств отдается двум терминам: «психовегетативный синдром» (ПВС, описан W. Thiеle в 1966 г.) и «вегетососудистая дистония» (принципиально не отличающаяся от сходных понятий НЦА и НЦД) [4]. Четкого обозначе- ния этих терминов в литературе нет. Определенный вегетативный синдром одними авторами трактуется как ПВС, другими — как ВСД. Поэтому, не нарушая привычных понятий, мы попытались отразить различия между ПВС и ВСД.

О. В. Воробьева (2004) считает, что ПВС не ограничивается рамками патологии одной функциональной системы и включает, как правило, полисистемные психоэмоциональные вегетативные и соматические расстройства [5]. ПВС является результатом острого или хронического стресса. В проявлениях ПВС облигатно присутствуют тревожные и депрессивные расстройства. Синдром ВСД полиэтиологичен и может быть следствием влияния физиогенных факторов (инфекций, интоксикаций, травм, перинатальной патологии). Синдром ВСД встречается чаще, чем ПВС, тревожные и депрессивные компоненты в нем выражены в меньшей степени. Круг патологических проявлений при ВСД менее ограничен, он реже носит хронический характер и лучше уступает лечебным мероприятиям. При ВСД может отмечаться неврологическая микросимптоматика, поскольку симптомы ВСД нередко являются результатом постгипоксической и посттравматической перинатальной патологии. После года жизни явная неврологическая симптоматика у детей исчезает, но остающиеся в гипоталамической области микроизменения в последующем проявляются сдвигами вегетативной регуляции.

И все же границы между ПВС и ВСД не являются абсолютно четкими не столько из-за этиологии, сколько из-за выраженности психоэмоционального фона (главным образом, тревоги), свойственного больным с соматоформными расстройствами. Этот фон объясняется тесной связью психоэмоциональной сферы с вегетативными функциями.

Этиология синдрома ВСД, по данным литературы, может быть многообразной [6–10]. Конституциональная ВСД характеризуется полиморфизмом симптомов, которые провоцируются относительно легкими раздражающими факторами, и проявляется уже в детском возрасте кардиалгиями, головными болями, склонностью к субфебрилитету, абдоминал-гиями, вегетососудистыми пароксизмами, обмороками, метеозависимостью.

ВСД может быть следствием физиогенных влияний: патологии перинатального периода, повторных инфекционных заболеваний, церебральных травм, интоксикаций, выраженных психосоматических заболеваний: гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, язвенной болезни, где на определенном этапе ВСД является фактором патогенеза этих заболеваний.

Хронический болевой синдром практически всегда сопровождается ВСД.

ВСД может иметь в качестве причины острый и хронический стресс, провоцирующий тревогу и депрессию. В качестве стресса выступают затяжные семейные конфликты, социальная неустроенность, тяжелая соматическая болезнь; в таких случаях возникают трудности в разграничении ВСД от типичного ПВС.

ВСД возникает в период гормональных перестроек, пубертатного периода, климакса. Напряжение вегетативных реакций связано с новым уровнем эндокринной активности организма. Проявления ВСД в таких случаях со временем компенсируется.

ВСД сопутствует всем тяжелым неврологическим заболеваниям (болезни Паркинсона, рассеянному склерозу, последствиям тяжелых церебральных травм), поскольку при них неизбежно страдают интегративные механизмы лимбико-ретикулярного комплекса.

ВСД часто сопряжена с неврозами, для которых характерно истощение энергетического потенциала мозга и нарушение адаптивных реакций.

Симптомы ВСД у взрослых и детей отличаются проявлениями, не имеющими специфичности, и могут копировать самые разные заболевания. Сводная семиотика ВСД, по данным многих авторов, включает симптомы со стороны нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой систем, желудочнокишечного тракта, терморегуляции, потоотделения. К общевегетативным симптомам могут быть отнесены: субфебрилитет, астенический синдром, вегетативные пароксизмы, мышечно-тонические расстройства, крампи, болезненное напряжение мышц, парестезии, чувство онемения, зуда, жжения в разных частях тела, тревожность, беспокойство, раздражительность, гипер- или гипогидроз. Проявления вегетативного дисбаланса часто носят перманентный характер, отмечается смена одних симптомов другими. Наибольшие трудности для диагностики сомато-формных расстройств представляют частые случаи коморбидности разных функциональных синдромов. Отмечено, что ассоциированные функциональные синдромы чаще всего представлены болью в различных частях тела [10, 11].

Для ВСД, как и для многих других болезней, характерна суммация этиологических факторов, комбинация патогенных воздействий, дополняющих друг друга. Сочетание двух и даже трех вероятных причин заболевания при ВСД отмечали многие авторы. По нашему мнению, суммация этиологических факторов, разделенных разными интервалами времени, — довольно характерная черта ВСД. Формирование нарушения вегетативно-сосудистого регулирования у многих больных ВСД проходит длительный субклинический период становления, нередко с детского или юношеского возраста, с наслоением нескольких патогенных воздействий. При этом пусковой фактор, связанный с дебютом заболевания, может быть только одним из звеньев сложной патогенетической цепи в развитии ВСД [9].

Головная боль (ГБ) — ведущий по значимости и частоте синдром ВСД, нередко выступающий основным синдромом заболевания. Многие клиницисты считают, что хроническая ГБ переносится хуже, чем другие виды боли, и является сложной психологической доминантой, которая вызывает не только асте-низацию, но и невротизацию личности. По данным эпидемиологических исследований, 15-35% населения промышленно развитых стран обращаются к врачам по поводу ГБ [12, 13]. К сожалению, общий научно-технический прогресс не повлиял на снижение частоты ГБ. Патогенез первичной ГБ сложен и до конца не раскрыт. Современные представления о патогенезе ГБ связаны с установлением факта иннервации тройничным нервом мозговых сосудов, что послужило основанием для признания роли тригемино-васкулярной системы в реализации ГБ [14]. Ноцицепторы (рецепторы болевого чувства) локализуются в разных структурах головы: в участках твердой мозговой оболочки, артериях основания черепа и внечерепных артериях, в тканях, покрывающих череп. ГБ может быть связана с растяжением сосудистых стенок, перивазальным отеком, выделением тканевых гормонов и алгогенных субстанций, сенсибилизирующих и снижающих порог чувствительности

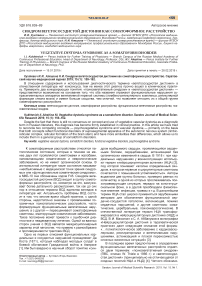

Рис. 1. Характеристика головной боли при ВСД и мигрени на основе болевого опросника Мак-Гилла

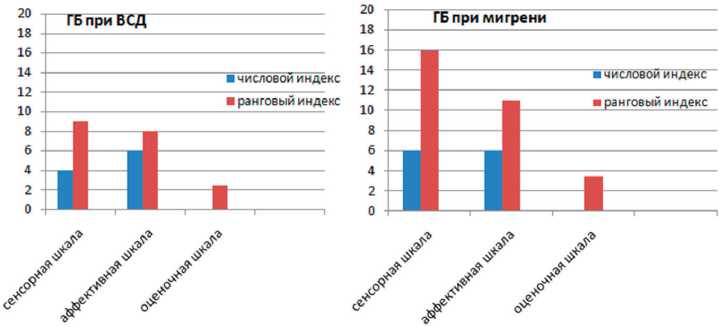

Рис. 2. Уровень депрессии и тревоги у пациентов с ВСД

ангиорецепторов, снижением активности антиноци-цептивной системы в целом.

Занимаясь изучением ВСД, мы обратили внимание на группу больных, у которых хроническая головная боль была доминирующим симптомом. В эту группу было включено 43 пациента в возрасте 16–45 лет с некоторым преобладанием женщин (26 человек). У всех больных длительность заболевания была более трех лет. Диагноз ВСД у наших пациентов подтверждался отсутствием органической неврологической симптоматики и, наряду с головной болью, наличием общевегетативных симптомов. По визуальной аналоговой шкале головная боль оценивалась в 4–6 баллов. В обследуемой группе пациентов не выявлено повышения тонуса перикраниаль-ных мышц. Средняя величина амплитуды ЭМГ мышц головы в покое и при нагрузках не превышала 10–15 mV. Не обнаружено болезненности мышц при пальпации. Мы стремились выделить профиль головной боли при ВСД по ее субъективным характеристикам и сравнить с мигренью на основе Мак-Гилловского опросника боли (McGill Pain Questionnaire) (рис. 1).

Кроме того, обследованы пациенты, страдающие мигренью с аурой (n=21), в возрасте 27–35 лет. Частота приступов была различной, но не превышала 3–4 в месяц. Обследование проводилось в межпри-ступный период. Значения ранговых показателей при ВСД и мигрени существенно различались.

Оценка микроциркуляции в сосудах бульбарной конъюнктивы и сетчатки в группе ВСД установила нарушение тонуса и реактивности сосудов, выходящее за рамки адаптивных реакций. Эти изменения наблюдались без заметных отклонений общей и моз- говой гемодинамики и при разнонаправленных изменениях вегетативных проб.

Теоретическое обоснование регионарных отклонений церебральной гемодинамики с точки зрения концепции ауторегуляции мозгового кровообращения получено в фундаментальных исследованиях А. А. Кедрова и Н. А. Науменко (1954), А. В. Вальдмана (1976), L. Edvinsson (1975), где доказывается наличие самостоятельной системы вазомоторных серотонинэргических и адренергических нейронов, клетки которых располагаются в стволе мозга и представляют автономную систему регуляции мозгового кровообращения [15–17]. Все это позволило предположить, что цефалгический синдром при ВСД может иметь вазомоторную (ангиодистоническую) природу.

При исследовании вегетативного статуса больных ВСД по расчетным таблицам А. М. Вейна у большинства пациентов вегетативный тонус не был изменен. В случаях изменения вегетативного тонуса не установлено преобладания симпатического или парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, изменения носили смешанный характер.

У пациентов с ВСД в половине случаев по психологическим тестам наблюдались субпороговые психопатологические отклонения. Оценка депрессии и тревоги показала наличие легких и субклинических изменений. На рис. 2 представлены результаты оценки по Госпитальной шкале тревоги (А) и депрессии (D) (HADS), а также по шкале определения уровня тревоги Шихана (SHARS) и шкале самооценки уровня депрессии (CES-D).

Ангиодистоническая головная боль не вошла в номенклатуру Международной классификации головной боли (The International Classification of Headache

Disordese, beta version, 2013), в которой выделены две формы первичной головной боли: мигрень и головная боль напряжения (ГБН). На наш взгляд, ГБН не исчерпывает первичной ГБ. Выделенная нами ан-гиодистоническая ГБ имеет как черты сходства, так и существенные различия от ГБН. Сходство проявляется в степени выраженности локализации и продолжительности болевого синдрома. В то же время если ГБН характеризуется однообразием, «монотонностью» субъективных ощущений в виде сжатия, сдавливания, постоянством в течение дня, то для ан-гиодистонической ГБ характерны изменчивость, широкий спектр субъективных ощущений, меняющихся на протяжении дня, и даже спонтанное временное прекращение боли. Ангиодистоническая ГБ зависит от физической нагрузки, метеорологических колебаний, может прекращаться в период отдыха, отпуска, что нехарактерно для ГБН. Но главное отличие состоит в том, что, являясь доминирующим симптомом, ангиодистоническая ГБ сочетается с другими проявлениями ВСД: субфебрилитетом, астенизацией, несистемными головокружениями, кардиалгиями, дыхательным дискомфортом. Ангиодистоническая ГБ лучше поддается лечению.

Мы провели комплексное — патогенетическое и симптоматическое — лечение ангиодистонической ГБ. Положительный эффект получен от применения альфа-адренолитика вазобрала, препаратов гинкго-билоба, тералиджена. По показаниям применялись анксиолитики (афобазол, тенотен, селанк) и реже, у длительно болеющих, антидепрессанты (флуоксетин, эсциталопрам). Важным аспектом лечения являлась «тренировка» кровообращения: занятия гимнастикой, плавание, езда на велосипеде, водные процедуры. Указанные мероприятия повышают устойчивость общего и регионарного кровообращения к влиянию внешних факторов. Таким образом, ангиодистоническая ГБ может рассматриваться как один из вариантов первичной ГБ, расширяя представление о вегетативных механизмах соматоформ-ных расстройств.

Список литературы Синдром вегетососудистой дистонии как соматоформное расстройство

- Da Costa J M. On Irritable Heart; a Clinical Study of a Form of Functional Cardiac Disorder and its Consequences. The American Journal of the Medical Sciences 1871; 121 (1): 2-52

- Oppenheimer BS, Rothschild MA. The psychoneurotic factor in the irritable heart of soldiers. Brit Med J 1918; 2 (4): 29-37

- Маколкин В. И., Аббакумов С. Л. Нейроциркуляторная дистония в терапевтической практике. М.: Медицина, 1985; 195 с.

- Thiele W. Psycho-vegetative Syndrome. Ment Welt 1966; 1:9-13

- Воробьева О. В. Психовегетативный синдром. Лечение нервных болезней 2004; 1 (13): 7-12

- Вейн A.M., Соловьева А. Д., Колосова О. А. Вегето-сосудистая дистония. М.: Медицина, 1981; 318 с.

- Гиндикин В. Я. Соматогенные и соматоформные психические расстройства. М.: Триада-Х, 2000; 256 с.

- Кухтевич И. И. Церебральная ангиодистония в практике невропатолога и терапевта. М.: Медицина, 1994; 158 с.

- Кушнир С. M., Антонова Л. К. Вегетативно-регуляторная дезадаптация у детей подросткового возраста. М.: Медпрактика, 2007; 68 с.

- Трошин В. Д., Покалев Г.М., Кузнецова Л.А., Шабанов В.А. и др. Церебральная форма нейроциркуляторной дистонии. Профилактика и лечение. Горький, 1984; 34 с.

- Николаева Л.Ф., Карпова Г.Д., Маркарян С. С. и др. Разновидность течениянейроциркуляторной дистонии. Кардиология 1985; (7): 118-20

- Акарачкова E.C. Роль вегетативной нервной системы в патогенезе головной боли напряжения: дис... д-ра мед. наук. М., 2012

- Яхно H. H., Парфенов В. А., Алексеев В. В. Головная боль. М.: Ремедиум, 2000; 150 с.

- Moskowitz MA, Buzzi MG. Neuroeffector functions of sensory fibers: implications for headache mechanisms and drug action. J Neurol 1991; 238: 18-22

- Кедров А. А., Науменко А.И. Вопросы физиологии внутричерепного кровообращения с клиническим их освещением. М., 1954; 136 с.

- Вальдман А. В. Нейрофармакология центральной регуляции сосудистого тонуса. М.: Медицина, 1976; 326 с.

- Edvinsson L. Neurogenic mechanisms in the cerebrovascular bed: Autonomic nerves, amine receptors and their effects on cerebral blood flow. Acta Physiol Scand 1975; (427): 1-35.