Синдромы Доге-Поттера и Пьер Мари-Бамбергера у больной с гигантской солитарной фиброзной опухолью плевры

Автор: Аблицов А.Ю., Левчук А.Л., Аблицов Ю.А., Ловцевич Н.В., Плотницкий А.В., Щепеткова Л.В., Шарова И.О., Сусов Р.П.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 4-2 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлено клиническое наблюдение успешного хирургического лечения пациентки с гигантской солитарной фиброзной опухолью плевры. Синдром Доге-Поттера и синдром Пьер Мари-Бамбергера, одним из проявлений которого являются изменения пальцев рук по типу «барабанных палочек» и гипогликемия — это паранеопластические синдромы, характерные для солитарных фиброзных опухолей плевры (СФОП). Встречаются они крайне редко. Еще реже можно найти в литературе описания больных как доброкачественными, так и злокачественными СФОП и паранеопластическими синдромами, причем все авторы обладают опытом 1–2 операций. Пациентке выполнена нижняя лобэктомия слева вместе с основной массой опухоли. Операция сопровождалась массивной кровопотерей. Послеоперационный период тяжёлый и сопровождался осложнениями. Однако, при контрольном обследовании через 8 месяцев состояние удовлетворительное. Приступов гипогликемии после операции не наблюдалось, изменились пальцы рук. При рентгенологическом исследовании рецидива или метастазирование опухоли не выявлено.

Клинический случай, синдром Доге-Поттера, гипогликемия, солитарная фиброзная опухоль плевры

Короткий адрес: https://sciup.org/140300780

IDR: 140300780 | DOI: 10.25881/20728255_2022_17_4_2_146

Текст научной статьи Синдромы Доге-Поттера и Пьер Мари-Бамбергера у больной с гигантской солитарной фиброзной опухолью плевры

Актуальность

СФОП представляют собой группу мезенхимальных опухолей, развивающихся из субмезотелиальных клеток плевры [1–8]. Растут они медленно, часто протекают бессимптомно и могут достигать больших размеров. Если диаметр опухоли превышает 15 см или она занимает более 40% гемиторакса, то такие опухоли определяют, как гигантские [8].

Встречаются СФОП крайне редко. Еще реже можно найти в литературе описания больных как доброкачественными, так и злокачественными СФОП и пара-неопластическими синдромами, причем все авторы обладают опытом 1–2 операций. Используя поиск в системе Medline, Wen Meng с соавт., 2014 [8] обнаружили в литературе только 45 наблюдений СФОП с синдромом Доге-Поттера, A.Solsi соавт., 2020 [7] ссылаются на 48 случаев, A.Y. Kalebi c cоавт., 2009 — 65 [5], а по данным G. Han соавт., 2017 было найдено 76 случаев [4]. Другие авторы приводят данные о 2000

[3] зарегистрированных в мире случаях СФОП и синдромами Доги-Поттера.

Больная С., 72 лет обратилась в НМХЦ им. Н.И. Пирогова с жалобами на повторяющиеся эпизоды головокружения, слабости и потери сознания, одышку при физической нагрузке, боли в левой половине грудной клетки, которые беспокоят с сентября 2021 г. Эпизоды потери сознания возникали преимущественно в ночное время. Пациентка вынуждена была принимать пищу каждые 2 час. по часам. Врачами скорой помощи в один из эпизодов потери сознания зафиксирована гипогликемия.

КТ ОГК от 19.09.21: простые поперечные переломы 6–8 ребер справа в средней трети, без смещения, без признаков консолидации, обусловленные падением на фоне гипогликемии. В левой плевральной полости определяется объемное гетерогенное образование с четкими контурами, полигональной формы, тесно связанное с костальной плеврой, состоящее из отдельных узлов размерами от 58x29x40 мм до 123x149x153 мм, плотностью до +42 НU. Левосторонний гидроторакс объемом до 3000 мл.

Находилась на обследовании в одном из стационаров г. Москвы. Диагностирована мезотелиома плевры. Гипогликемический синдром. Выполнена эвакуация жидкости из плевральной полости, плевродез. Для дальнейшего обследования и лечения госпитализирована в НМХЦ им. Н.И. Пирогова.

Гликемический профиль: 22:00 — 3,2; 23:00 — 1,9 ( в/в — глюкоза); 9:00 — 7,3; 12:00 — 5,4; 14:00 — 11,1; 18:00 — 3,7; 21:00 — 3,8 (в/в — глюкоза); 14:00 — 8,0; 20:00 — 6,4; 21:00 — 8,0.

По результатам исследования материала, полученного при трансторакальной пункционной биопсии под УЗИ навигацией, морфологическая картина и иммунофенотип соответствует злокачественной солитарной фиброзной опухоли.

Рис. 1. Изменения пальцев рук пациентки С. по типу «барабанных палочек».

Обследование сердца и головного мозга, исключив патологию этих органов, позволило окончательно установить, что причиной головокружений и потери сознания является тяжелая гипогликемия.

При объективном обследовании обращает на себя внимание изменения пальцев рук по типу «барабанных палочек» (Рис. 1), отставание левой половины грудной клетки в акте дыхания, притупление перкуторного звука и резкое ослабление дыхания при аускультации над левым легким.

В анализах крови уровень гликемии натощак 3,78 ммоль/л, гликозированный гемоглобин 4,9%, С-пептид — 0,18 нг/мл, инсулин — 0,22 мкМЕ/мл.

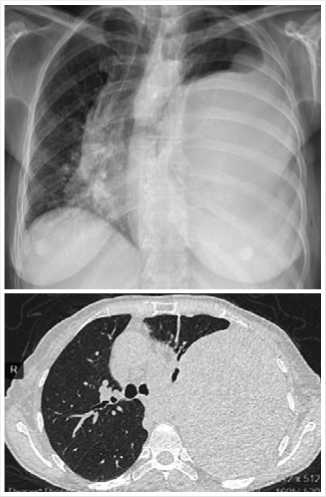

При рентгенологическом обследовании перед операцией в левой плевральной полости выявляется гигантская опухоль размерами 166 x 126 x 232 мм, смещающая органы средостения вправо, сдавливающая левую легочную артерию (неотделима от нее?). Отмечается наличие богатой сосудистой сети в структуре опухоли (Рис. 2).

21.12.2021 пациентка оперирована. Под общим обезболиванием с раздельной интубацией бронхов после левосторонней торакотомии в 5-м межреберье из бокового доступа установлено, что плевральная полость облитерирована. Большую часть левой плевральной полости занимает гигантская неподвижная опухоль темно-красного цвета, состоящая из нескольких узлов, врастающая в диафрагму, расположенная интрапарен-химатозно, занимая всю нижнюю долю легкого. При попытке пневмолиза отмечена повышенная кровоточивость. Выполнена поперечная стернотомия, после чего удалось подойти к корню легкого. Нижняя легочная вена прошита аппаратом EndoGia и пересечена. После раз-

Рис. 2. Рентгенологическое и КТ обследование пациентки С.

деления междолевой щели пересечены артерии и бронх нижней доли. Нижняя лобэктомия слева вместе с основной массой опухоли.

В области купола диафрагмы остался участок опухоли диаметром 8 см. После пересечения хрящей VI и VII рёбер произведена резекция купола диафрагмы. Образовавшийся дефект в диафрагме размерами 10 x 8 см ушит край в край. При ушивании грудной стенки отмечена остановка сердечной деятельности по типу экстремальной брадикардии с переходом в асистолию. Прямой массаж сердца и проводимая интенсивная терапия способствовали восстановлению сердечной деятельности. Длительность реанимационных мероприятий составила 28 мин. Операция закончена ушиванием раны грудной клетки и дренированием левой плевральной полости двумя дренажами. Пациентка на продленной ИВЛ переведена в отделение реанимации с частотой сердечных сокращений 100 в мин., А/Д — 135/55 мм рт. ст.

Интраоперационная кровопотеря составила 5 литров. Кровопотеря восполнена реинфузией 1 л эритроцитов с помощью целл-сервера, 4154 мл эритроцитарной взвеси и 4740 мл свежезамороженной плазмы и криопреципитата.

Послеоперационный период протекал тяжело. В связи с развитием ДВС-синдрома и темпом поступления отделяемого из плевральной полости более 300 мл/час. в первые сутки вы-

Рис. 3. Макропрепарат: Нижняя доля правого лёгкого с опухолью (1 — лёгкое, 2 — опухоль).

полнена реторакотомия и повторно проведен гемостаз. Через сутки в связи с обнаружением свёртков крови в левой плевральной полости при КТ для профилактики эмпиемы плевры выполнена ререторакотомия, удаление 300 мл свёртков крови, промывание плевральной полости.

Дальнейшее течение послеоперационного периода осложнилось субарахноидальным кровоизлиянием, левосторонней пневмонией, двухсторонним плевритом, нагноением послеоперационной раны,

На протяжении 15 суток проводилась ИВЛ сначала через интубационную трубку, а с 9-го послеоперационного дня через трахеостомическую трубку. Позднее пациентка переведена на самостоятельное дыхание с удалением трахеостомической канюли.

На фоне проводимого лечения постепенно состояние стабилизировалось, дыхательная недостаточность и субарахноидальное кровоизлияние разрешились, рана зажила вторичным натяжением.

08.02.22 пациентка выписана домой.

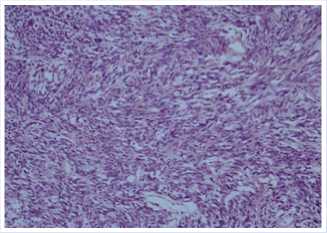

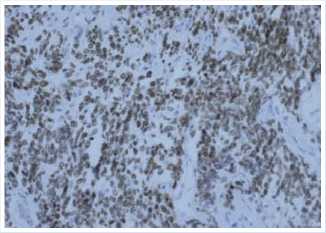

При иммуногистохимическом исследовании новообразование соответствует солитарной фиброзной опухоли, с учетом морфологической картины (некрозы, высокая митотическая активность с патологическими митозами и высокая степень клеточного и ядерного полиморфизма) а также размеров новообразования — ее злокачественному варианту. (ICD-O cod 8815/3 Solitary fibrous tumor, malignant) (Рис. 4–5).

Рис. 4. Микрофото (Окраска г-э ув. х100).

Обсуждение

Наиболее распространенным из паранеопластических синдромов при СФОП является синдром Пьер Мари-Бамбергера, который наблюдается по разным публикациям у 4–50% пациентов [1; 2; 5; 7]. Синдром Доге-Поттера встречается значительно реже, только у 2–5% пациентов с СФОП, причем колебания сахара в крови у этих больных могут проявляться как небольшими головокружениями и обмороками, приступами сердцебиений и потоотделения, так и гипогликемической комой [1; 2; 5; 7].

Характерные изменения пальцев рук по типу «барабанных палочек» при гнойных заболеваниях легких известны еще со времен Гиппократа. Понятие гипертрофической легочной остеоартропатии или синдром Пьер Мари-Бамбергера более широкое. В настоящее время в симптомо-комплекс, описанный в 1890 г. Pierre Marie и Eugen Bamberger, включают не только «барабанные палочки» и «часовые стекла», но и периостальное костеобразование в диафизах трубчатых костей на фоне распространенного остеопороза, токсическую артропатию, ряд нейровегетативных расстройств. Наиболее часто этот синдром встречается при раке легкого. Многие авторы отмечают роль гипоксии и хронической интоксикации в развитии этого синдрома, однако, какие биологически активные вещества вызывают этот синдром не ясно.

Гипогликемия при больших опухолях грудной клетки была одновременно описана двумя врачами K.W. Doege и R.P. Potter в 1930 г. В настоящее время механизм гипогликемии при СФОП представляется следующим образом. Опухоль избыточно вырабатывает инсулиноподобный фактор роста 2 (ИГФ-2), который обладает способностью активировать рецепторы инсулина, вызывая прекращение глюконеогенеза в печени и повышение поглощения глюкозы тканями, особенно мышцами. Одновременно происходит стимуляция митогенеза и роста опухоли.

Рис. 5. Микрофото (Окраска STAT6 ув. х200).

Необходимо подчеркнуть важность точного дооперационного диагноза, который возможен только при анализе материала, полученного при биопсии опухоли. Некоторые хирурги не рекомендуют применять трансторакальную аспирационную биопсию из-за низкой диагностической точности [1; 5; 6], что не соответствует нашим данным.

Хирургическое лечение пациентов с гигантскими злокачественными СФОП и паранеопластическими синдромами сегодня единственный способ их излечения, так как химиолучевое лечение мало эффективно [1; 4; 5; 7; 8]. Для удаления гигантских опухолей применяют разные доступы от широкой торакотомии из бокового доступа до двух торакотомий на разном уровне, задне-боковой торакотомии, чрездвухплев-рального доступа . Нами применена торакотомия в 5-м межреберье с поперечной стернотомией, а для подхода к диафрагме были пересечены хрящи 6-го и 7-го ребер.

Основными интраоперационными осложнениями при удалении гигантских опухолей считаются острая дыхательная недостаточность и кровотечение. Предоперационная ангиография позволяет оценить васкуляризацию опухоли, а эмболизация кровоснабжающих ее сосудов уменьшить интраоперационную кровопотерю [3; 6]. Это может быть эффективно при опухоли на «ножке», однако удаление такой опухоли обычно не представляет сложностей. В нашем наблюдении расположение опухоли интрапаренхиматозное, что не позволяло выполнить эмболизацию.

Гипогликемия и утолщение дистальных фаланг пальцев рук («барабанные палочки») быстро регрессирует при радикальном удалении опухоли и также быстро они возвращаются при рецидиве заболевания [2; 5]. Вероятность рецидива при злокачественной интрапаренхиматозной опухоли по некоторым данным достигает 68% [5], что обязывает придерживаться длительной программы наблюдения.

Рис. 6. Пальцы рук пациентки С. через 8 мес.

Рис. 7. Рентгенологическое исследование пациентки С. через 8 мес.

При контрольном обследовании через 8 месяцев состояние больной удовлетворительное. Приступов гипогликемии после операции не наблюдалось, изменились и пальцы рук (Рис. 6).

При рентгенологическом исследовании ОГК легкие расправлены, жидкости и патологических новообразований не определяется (Рис. 7).

Заключение

Гигантские СФОП с паранеопла-стическими синдромами встречаются крайне редко. При выявлении больших опухолей в грудной клетке необходимо проводить дифференциальный диагноз между СФОП, мезотелиомой плевры, эпителиоидной гемангиоэндотелиомой, синовиальной саркомой, десмоидной фибромой и конечно раком легкого. Наличие паранеопластических синдромов, определенные рентгенологические признаки и опыт врача, знакомого с различ-

ными опухолями, позволяют заподозрить СФОП, однако окончательный диагноз может быть установлен только при иммуногистохимическом исследовании материала, полученного при пункционной биопсии или удаленной опухоли.

Основной метод лечения — радикальное удаление как доброкачественных, так и злокачественных СФОП, позволяющий избавить больных от приступов гипогликемии. Однако радикальная операция при интрапаренхиматозном расположении гигантской опухоли является технически сложной и требует от всех специалистов, принимающих участие в лечении этой сложной группы больных, готовности к развитию осложнений, серьезной подготовки к радикальной операции, включая оценку возможности ее выполнения в данном учреждении.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Синдромы Доге-Поттера и Пьер Мари-Бамбергера у больной с гигантской солитарной фиброзной опухолью плевры

- Пищик В.Г., Оборнев А.Д., Зинченко Е.И., Шибинбеков Н.Р. Гигантские солитарные фиброзные опухоли плевры: обзор литературы и собственный опыт // Клиническая больница. — 2016. — №2(16). — С.66-80.

- Рябов А.Б., Пикин О.В., Абу-Хайдар О.Б. Злокачественный вариант солитарной фиброзной опухоли плевры со стойкой гипогликемией: клиническое наблюдение // Сибирский онкологический журнал. — 2020. — №19(2). — С.147-152.

- Fernández-Trujillo L, Bolaños JE, Álvarez C, Giraldo J, Velásquez M, Zúñiga-Restrepo V, Pérez B, Sua LF. Doege-Potter Syndrome and Hypoglycemia associated with Solitary Fibrous Tumor of the Pleura: Two Case Reports. Clin Med Insights Circ Respir Pulm Med. 2020; Oct 13;14.

- Han G, Zhang Z, Shen X, Wang K, Zhao Y, He J, et al. Doege-Potter syndrome: A review of the literature including a new case report. Medicine (Baltimore). 2017; 96(27): e 741.

- Kalebi AY, Hale MJ, Wong ML, Hoffman T, Murray J. Surgically cured hypoglycemia secondary to pleural solitary fibrous tumour: case report and update review on the Doege-Potter syndrome. Ann. Cardiothorac Surg. 2009; 4: 45.

- Kelin Y, Lvcong Z, Liang W, Ruiming X, Jianfeng Y, Wenbin H, Zhongqiang Y. Resection of giant malignant solitary fibrous pleural tumor after interventional embolization: a case report and literature review. J. Cardiothoracic Surgery. 2022; 1717: 134.

- Solsi A, Pho K, Shojaie S, Findakly D, Noori T. Doege-Potter Syndrome and Pierre-Marie-Bamberger Syndrome in a Patient With Pleural Solitary Fibrous Tumor: A Rare Case With Literature Review. Cureus. 2020; 12(5): e7919.

- Wen Meng, Hong-Hong Zhu, Hu Li, Guoqing Wang, Dongshan Wei, Xing Feng. Solitary fibrous tumors of the pleura with Doege-Potter syndrome: a case report and three-decade review of the literature BMC Res Notes. 2014; 7: 515.