Синергия геометрических инвариантов двумерных многообразий на основе математического и компьютерного моделирования

Автор: Смирнов Евгений Иванович, Тихомиров Сергей Александрович, Уваров Артем Дмитриевич

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Статья в выпуске: 1 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье исследуются процессы управления вузовским математическим образованием с синергетическим эффектом путем выявления и исследования «проблемных зон» вузовской математики средствами информационного, компьютерного и математического моделирования на основе самоорганизации познавательной деятельности.

Синергия, спирали фундирования, математическое моделирование, компьютерный дизайн

Короткий адрес: https://sciup.org/140245515

IDR: 140245515

Текст научной статьи Синергия геометрических инвариантов двумерных многообразий на основе математического и компьютерного моделирования

Математическое образование в России и во всем мире претерпевает в последние десятилетия существенные изменения, если не сказать кризисные явления как объективного, так и субъективного характера. Цифровизация школы и вуза объявлена главным трендом российского образования и призвана дать ответы на «взрывное» появление новых компетенций, изменение рынка труда и открытости глобального информационного пространства. В то же время, интеллектуальные операции мышления (понимание, конкретизация, абстрагирование, обобщение, моделирование, аналогия, ассоциации и т.п.), лежащие в основе формирования универсальных учебных действий обучаемых, по разным объективным и субъективным причинам перестали углубления опыта личности на основе текущего его состояния, формирования и развития мотивационной сферы учения, интеллектуальных операций и способностей с опорой на фундирующие механизмы и наглядное моделирование возможностей проявления и коррекции функциональных, операциональных и инструментальных компетенций в освоении сложных конструктов и процедур математики. Именно управление образовательными процессами на базе освоения сложного знания средствами математического и компьютерного моделирования способны дать мощный мотивационный заряд к изучению математических дисциплин; как следствие, повысится интерес к освоению математики с реальным развитием теоретического и эмпирического мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез и т.п.). При этом возможность адаптации современных достижений в науке к школьной математике и компьютерного интерактивного взаимодействия с учебным предметом усиливает развивающий эффект и повышает учебную и профессиональную мотивацию, выявляет связи с реальной жизнью и практикой, создает феномен проявления синергетических эффектов в освоении сложного математического знания. Студент уже сейчас должен знакомиться с нелинейным стилем мышления в постнеклассических науках, знать и находить ассоциации в реальной жизни таких феноменов коллективной упорядоченности как эффект Жаботинского-Белоусова, ячейки Бинара («дорога гигантов» в Ирландии), теория Гинзбурга-Ландау сверхпроводимости в системе квантов, уравнения Лотки -Вольтерра в системе «хищник-жертва», снежинка Коха и цилиндр Шварца, сценарий Ферхюльста и «эффект бабочки» странного аттрактора Лоренца и т.п. Ведущая идея такова: ключевым аспектом феномена проявления синергетических эффектов в обучении математике сложного знания на основе адаптации современных достижений в науке является возможность актуализации этапов и исследования характеристик освоения сущности сложных математических знаний, явлений и процедур, создания условий для коммуникаций и диалога культур, выявления атрибутов самоорганизации содержания, процессов и взаимодействий (аттракторы, точки бифуркации, бассейны притяжения, итерационные процедуры и т.п.) в ходе освоении «проблемных зон» математики. Тем самым, настоящее исследование представляет собой попытку разработки технологии адаптации современных достижений в науке к обучению вузовской математике на основе компьютерного моделирования и дизайна, наглядного и математического моделирования сложного знания в «проблемных зонах» математического образования с проявлением синергетических эффектов и выявления новых побочных продуктов исследования на основе самоорганизации когнитивной деятельности.

Методология, методы, технологии

Реализация объявленной технологии связана с освоением обучающимися сложного знания средствами математического и компьютерного моделирования в насыщенной информационно-образовательной среде. Эффективным инструментом освоения сложного математического знания и развития интеллектуальных операций мышления обучающихся может являться исследование и адаптация к школьной или вузовской математике современных достижений в науке, ярко и значимо представленных в приложениях к реальной жизни, развитию других наук, высоким технологиям и производствам.

Выделим следующие системно-генетические контексты проявления синергии в математическом образовании в вузе (ср. А.А. Вербицкий [1]).

-

1. Процессуальные контексты. Базовым понятием представленной концепции адаптации современных достижений в науке является принцип и

- технология фундирования опыта личности (Э. Гуссерль [1], В.Д. Шадриков, Е.И. Смирнов [9-10] и др.). Поэтому концепция фундирования процесса становления личности выступает как эффективный механизм преодоления профессиональных кризисов становления специалиста и актуализации интегративных связей между наукой, профессиональным образованием и школой. Адаптационные процессы рассматриваются учеными психологами и педагогами как динамический комплекс интегрального взаимодействия внутренних результатов (системы знаний, умений, установок, компетенций, ценностей) и адекватных механизмов приспособления личности к изменениям внешней среды и результатам деятельности с развивающим эффектом (А.А. Реан [8], Ю.И. Толстых [9], С.И. Сороко [11] и др.). В соответствии с С.Н. Дворяткиной и С.А. Розановой [12] таковыми могут быть синергетические эффекты реализации адаптационных процессов: когнитивный, мотивационный, профессиональный, креативный, социально- экономический и духовно-нравственный. Процессы создания мотивационного поля для исследования сложных математических конструктов требуют компьютерного дизайна и наглядного моделирования современных достижений в науке (странный аттрактор Лоренца, нечеткие множества и fuzzy-logic, губка Менгера, сценарий Ферхюльста и т.п.). Выстраивание иерархий в развертывании сущности обобщенного конструкта «проблемной зоны» на основе параметризации и абстрагирования, поиска точек бифуркации и бассейнов притяжения средствами построения итерационных процессов на основе информационно-технологической поддержки создают механизмы адаптации сложного знания к школьной и вузовской математике.

-

2. Содержательный контекст проявления синергии в математической деятельности как раз и является тем сензитивным механизмом, который позволит актуализировать факторы успешности решения творческих задач на основе исследовательской активности и самоорганизации обучающихся. Поэтому основным средством проявления синергии математического образования и механизмом формирования исследовательского поведения школьников в процессе обучения математике мы считаем разработку и внедрение в учебный процесс исследовательских практико-ориентированных сложных задач в «проблемных зонах» в форме комплекса многоэтапных математико-информационных заданий (М. Клякля, В.С. Секованов, Е.И. Смирнов [13-14] и др.). Исследовательская деятельность обучающихся реализуется в специально организованной среде (например, ресурсных занятий [15]) на фоне роста мотивов самоактуализации и самоорганизации, выявления приоритета ценностных ориентаций в математической деятельности. Немаловажным фактором содержательного контекста проявления синергии математического образования является продуктивная деятельность по исследованию новых математических свойств и характеристик обобщенных конструктов самоорганизации : фрактальных объектов, математических моделей неустойчивости решений нелинейных динамических систем, средств кодирования и шифрования, клеточных автоматов, нечетких множеств и fuzzy logic, компьютерного моделирования многогранных поверхностей цилиндра Шварца, стохастических структур на странных аттракторах и т.п. (В.С. Секованов, Е.И. Смирнов, С.Н. Дворяткина [16], Е.И. Смирнов, А.Д. Уваров [17]).

-

3. Личностно-адаптационный и социальный контекст проявления синергии математического образования. Взаимодействие человека с миром и людьми активизирует его внутренние потенциалы, что выступает основой его самопознания, саморегуляции и самоактуализации, обеспечивая тем самым его личностное саморазвитие. В связи с этим, особое внимание нами уделено рассмотрению проблем организации группового взаимодействия обучающихся, являющегося важнейшим источником их самоактуализации и развития, стимулом для творческой активности и дальнейшего личностного роста. Фундирующие процедуры перехода от наличного состояния сущности к обобщенному потенциальному ее

развитию в форме идеального объекта (процесса или явления, состояния личностных качеств) являются многоэтапными, полифункциональными, направленными и интегративными по актуализации внутри и межпредметных связей. Личностноадаптационный компонент связан с выраженностью характеристик и качеств личностного развития и адаптации обучающегося в процессе освоения современного научного знания в направлении самоактуализации («мне это интересно»), самоопределения («что я могу сделать»), самоорганизации («я способен управлять процессом»), саморазвития («я могу сделать что-то новое») [18].

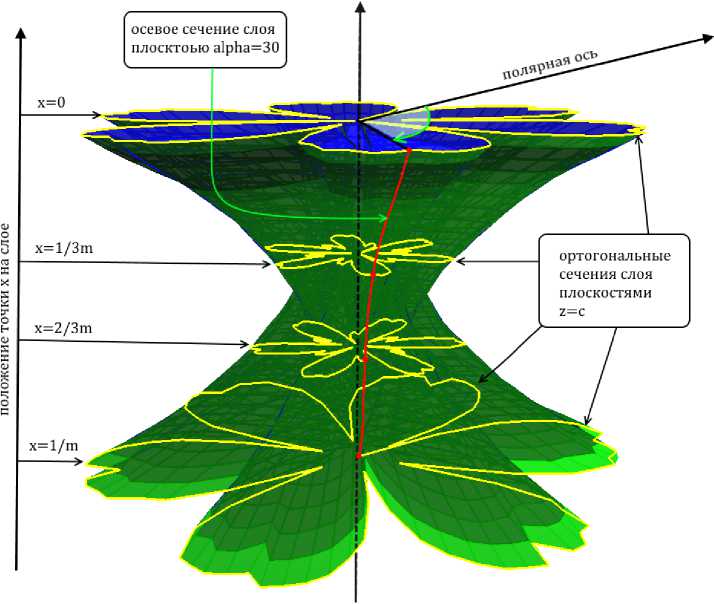

Синергетический эффект исследования многогранных

поверхностей цилиндра и конуса Шварца

Пример 1 . Множественное целеполагание процессов актуализации понятия площади поверхности приемами исследования «площади» цилиндра Шварца (содержательный аспект) . Возникают иерархии вопросов, связанных с исследованием многогранных поверхностей цилиндра Шварца и решаемых средствами компьютерного и математического моделирования исследовательской деятельности в малых группах школьников в дистанционной среде или в форме исследования многоэтапных математико-информационных заданий [13]. На рисунке 1 представлен фрагмент фрактальной поверхности «кубка Шварца» [15].

Рис.1. Кубок Шварца

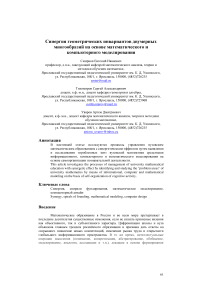

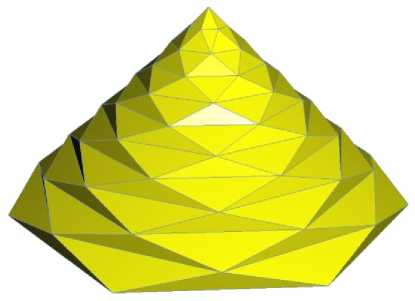

Пример 2. Рассмотрим конус высоты H и радиуса R . В результате проделанных манипуляций, получим некоторую поверхность – конус Шварца (рис. 2).

Рис.2. Конус Шварца

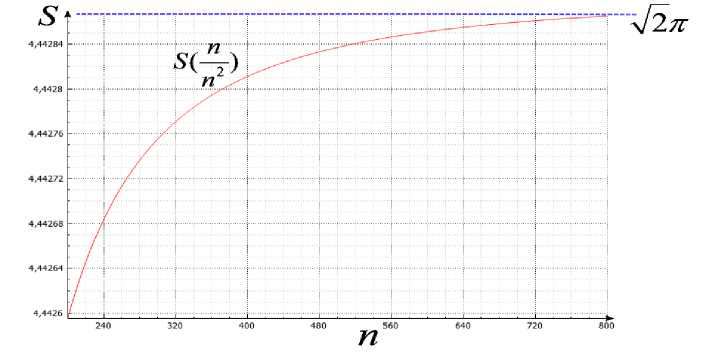

Выведем формулу для площади боковой многогранной поверхности конуса Шварца. Следующее изображение демонстрирует поведение площади поверхности конуса Шварца с высотой H = 1 и радиусом R = 1 при m = n , при этом 200 < n < 800 .

Рис.3. Зависимость площади конуса Шварца от m lim n,m^ю n

Результаты

Таким образом, выявлены и характеризованы содержание, компьютерный дизайн и технология исследования обобщенных конструктов выявления сущности одной из «проблемных зон» вузовской математики – площади поверхности в детализации нелинейной динамики роста площадей многогранных комплексов при измельчении триангуляций боковой поверхности цилиндра или «сапога» Шварца средствами компьютерного и математического моделирования. Выявлены и характеризованы точки бифуркации, бассейны притяжения, вычислительные процедуры и флуктуации параметров состояния, компьютерный дизайн и побочные результаты исследования «площади» боковой поверхности регулярного и нерегулярного цилиндра Шварца. Выстроены иерархии форм и средств исследовательской деятельности школьников: ресурсные и лабораторно-расчетные занятия, комплексы многоэтапных математико-информационных заданий, проектные методы и сетевое взаимодействие.

Список литературы Синергия геометрических инвариантов двумерных многообразий на основе математического и компьютерного моделирования

- Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. - М.: Высшая школа, 1991. - 207 с.

- Смирнов Е. И. Фундирование опыта в профессиональной подготовке и инновационной деятельности педагога: монография. - Ярославль.: Канцлер, 2012. -654 с.

- Смирнов Е. И., Богун В. В., Уваров А. Д. Синергия математического образования: Введение в анализ. - Ярославль: Канцлер, 2016. - 216 с.

- Haken H. Principles of Brain Functioning. A Synergetic Approach to Brain Activity. Behavior and Cognition. - Berlin: Springer, 1996. - 350 p.

- Мандельброт Б. Б. Фрактальная геометрия природы: Пер. с англ. - М.: Ин-т компьютерных исследований, 2002. - 656 с.

- Пригожин И. Неравновесная статистическая механика. - М.: Мир, 1964. - 314 с.

- Малинецкий Г. Г., Потапов А. Б., Подласов А. В. Нелинейная динамика: подходы, результаты, надежды. - М.: УРСС, 2006. - 279 с.

- Подъяков А. Н. Психология обучения в условиях новизны, сложности, неопределенности. Психологические исследования. - М.: Высшая школа экономики, 2015. - С. 6-10.

- Смирнов Е. И. Технология наглядно-модельного обучения математике. -Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 1997. - 323 с.

- Подготовка учителя математики: Инновационные подходы. Под ред. В.Д. Шадрикова. - М.: Гардарики, 2002. - 383 с.

- Сороко С. И. Индивидуальные стратегии адаптации человека в экстремальных условиях // Философия человека. - 2012. - Т.38, № 6. - С.78-86.

- Розанова С. А. Эффекты синергии математического, естественнонаучного и гуманитарного образования: структура, основные характеристики // Математика, физика и информатика и их приложения в науке и образовании: сборник тезисов докладов международной школы-конференции молодых ученых. - Москва: МИРЭА, 2016. - С. 243-245.

- Секованов В. С. Элементы теории дискретных динамических систем. - С-Петербург: Лань, 2016. - 180 с.

- Осташков В. Н., Смирнов Е. И. Синергия образования в исследовании аттракторов и бассейнов притяжения нелинейных отображений // Ярославский педагогический вестник. - 2016. - № 6. - С.146-157.

- Смирнов Е. И., Уваров А. Д., Смирнов Н. Е. Компьютерный дизайн нелинейного роста "площадей" нерегулярного цилиндра Шварца // Евразийское научное обозрение. - 2017. - Т.30, № 8. - С.35-55.

- Schwartz H. A. Sur une definition erronee de l'aire d'une surface courbe // Gesammelte Mathematische Abhandlungen. - 1890. - № 1. - P. 309-311.