Синхронизация альфа-ритма биоэлектрической активности в регуляторной функции мозга

Автор: Корюкалов Юрий Игоревич

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 2 т.15, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель - выявить синхронизацию альфа-ритма в организации функционального состояния у спортсменов и у лиц, занимающихся по системе психорегуляции. Изучена синхронизация альфа-ритма при релаксации и локальной нагрузке на эргографе у спортсменов и лиц, занимающихся по системе психорегуляции 18-30 лет. Регистрацию биотоков мозга проводили с помощью ЭЭГ. Показано, что при произвольном изменении функционального состояния у спортсменов и лиц, практикующих психорегуляцию, отмечена способность синхронизировать на частоте альфа-ритма активность разных структур головного мозга. Спортивные тренировки, связанные с задачами управления своим функциональным состоянием, и регулярные занятия психофизической саморегуляцией приводят к выраженным изменениям биоритмики мозга, проявляющимся активизацией альфа-ритма в низкочастотном и среднечастотном субдиапазонах.

Альфа-ритм, синхронизация биотоков мозга, локальная нагрузка, спортсмены, релаксация, саморегуляция, функциональные состояния

Короткий адрес: https://sciup.org/147153257

IDR: 147153257 | УДК: 612:766-611.81 | DOI: 10.14529/ozfk150205

Текст научной статьи Синхронизация альфа-ритма биоэлектрической активности в регуляторной функции мозга

Введение. По мнению [1] постоянное движение из одного неустойчивого состояния в другое позволяет живым организмам адекватно приспосабливаться к непрерывно меняющимся внешним условиям. Таким образом, у живых организмов собственные биоритмы синхронизовались с внешними ритмами среды обитания [2].

Главным регулятором биоритмов и обусловленных ими жизненных процессов выступает мозг [6]. Биоритмика же мозга связана с индивидуальными особенностями механизмов саморегуляции и уровнем пластичности нейродинамических процессов [10]. Показано, что уровень саморегуляции выше у тех лиц, у которых в ЭЭГ выражены периодические составляющие, имеющие во временной структуре ЭЭГ устойчивые связи отдельных ритмов с альфа-ритмом.

Существенное внимание уделяется изучению синхронизации различных отделов коры головного мозга альфа- и бета-ритмов в процессах регуляции и изменениях функционального состояния организма [11, 13, 15].

Однако процессы синхронизации биоэлектрической активности мозга при различных функциональных состояниях, например, в активном бодрствовании и релаксации недостаточно изучены. Пониманию процессов развития пластичности нервных процессов и регуляторной функции мозга будет способст- вовать всестороннее изучение процессов синхронизации биотоков мозга.

Целью исследования явилось выявление синхронизации альфа-ритма в организации функционального состояния у спортсменов и у лиц, занимающихся по системе психорегуляции.

Методика исследования. Испытуемыми являлись студенты и аспиранты ЮУрГУ в возрасте от 18 до 30 лет (средний возраст 24 ± 3 года, всего 35 человек). Группу наблюдения (11 человек) составили спортсмены, занимающиеся ациклическими видами спорта (I разряд – МС); контрольную группу (12 человек) составили испытуемые того же возраста и пола, не занимающиеся спортом (II группа). III группу (12 человек) составили испытуемые того же возраста, регулярно занимающиеся психофизической саморегуляцией (ПФР).

При помощи прибора Нейрон-Спектр (Нейрософт, Россия) осуществляли многоканальную регистрацию ЭЭГ с 8 чашечных электродов, соединенных с ушными электродами и локализованных в соответствии с системой 10–20. Производили несколько функциональных проб: фоновая запись (ФЗ), состояние релаксации у лиц, занимающихся ПФР, выполнение локальной нагрузки (ЛН) поочередно правой и левой рукой на эргографе до утомления (отказа от работы) и фоновая запись восстановительного периода после каждой нагрузки; фотостимуляция на частоте 6 Гц и фоновая запись восстановительного периода после пробы. Частота квантования ЭЭГ составляла 250 Гц. Компьютерная электроэнцефалография включала спектральный и корреляционный анализ, осуществляемый по программному обеспечению фирмы-разработчика.

Результаты исследований и их обсуждение . В ходе изучения биотоков мозга у спортсменов и лиц, занимающихся психофизической саморегуляцией (ПФР), были выявлены различия как в фоновых показателях биотоков мозга, так и при выполнении функциональных проб и последующем восстановительном периоде.

Анализ фоновой биоэлектрической активности мозга в состоянии покоя при открытых глазах (ФЗ) показал, что почти у всех спортсменов на электроэнцефалограммах выявлена альфа-активность, в отличие от испытуемых группы нетренированных, у которых она выявлялась лишь в 1/3 случаев. Доминирующая частота ритма в обеих группах составила 10–10,5 Гц, хотя у спортсменов также выделяется пик на 7–8 Гц, что связывают [11, 14] с более развитой способностью к саморегуляции. Анализ спектра альфа-активности у спортсменов выявил ее доминирование как в затылочных, так и в лобно-центральных отделах, при этом у большинства спортсменов мощность альфа-ритма была больше выражена в лобных отведениях по сравнению с центральными (см. таблицу), что подчеркивает возможность произвольного управления функциональным состоянием. У испытуемых из группы нетренированных альфа-активность прослеживается в основном лишь в затылочных областях; у большей части испытуемых в фоновой записи с открытыми глазами она преобладает в отведениях левого полушария.

Таким образом, для спортсменов, в отличие от нетренированных, в фоновой записи с открытыми глазами свойственно наличие альфа-активности, характеризующейся значительным индексом ритма в передних отделах полушарий.

Представляют интерес факты, что у большинства испытуемых группы «релаксации» как в фоновой записи, так и при релаксации отмечено «расщепление» доминирующей частоты на два пика – низкочастотный (6–7 Гц) и среднечастотный (10–12 Гц); соотношение этих частот составило 1,62 ± 0,2 (см. таблицу).

Это соотношение хорошо известно в литературе как «золотое сечение» [3, 4]. Подобная структура спектра ЭЭГ ранее была обнаружена в условиях формирования положительного психоэмоционального состояния [16]. Расщепление альфа-ритма на две или три гармоники (пика) было отмечено [5] при изучении фазы засыпания, что авторы характеризовали как признак снижения уровня бодрствования, происходящего при тормозном влиянии серотонинергической системы.

Усредненные данные расщепления пика доминирующей частоты у испытуемых группы релаксации

|

ФИО |

ФЗ |

Релаксация |

|

Соотношение доминирующих частот |

||

|

К-ов |

12 / 6,9 |

9,8 / 6,2 |

|

К-ий |

9,8 / 6,1 |

10,2 / 6,5 |

|

Ш-ва |

10,8 / 6,8 |

9,9 / 6,3 |

|

Т-ук |

11 / 7 |

10,5 / 6,5 |

|

К-ов |

10,4 / 6,7 |

9,5 / 6,1 |

|

Р-ат |

10,5 / 7,2 |

10,4 / 6,6 |

|

К-ва |

10,9 / 7 |

11 / 7 |

|

М ± m |

10,8 ± 0,5 / 6,7 ± 0,3 = 1,61 ± 0,2 |

9,98 ± 0,3 / 6,3 ± 0,2 = 1,59 ± 0,18 |

Примечание. В числителе – доминирующая частота высокочастотного (ФЗ) и среднечастотного (Релаксация) альфа-ритма, в знаменателе – доминирующая частота низкочастотного альфа-ритма.

В силу аналогичности параметров альфа-ритма с пиками низкочастотного (8 Гц) и среднечастотного (10 Гц) диапазона у спортсменов и лиц, занимающихся психофизической регуляцией, можно предположить, что испытуемые этих групп имеют большую гибкость нейродинамических процессов. По-видимому, в ходе тренировок развивается возможность синхронизировать на частотном уровне активность разных структур головного мозга и формировать устойчивые функциональные связи между нейронными сетями. Развитие таких устойчивых связей позволяет мобилизовать ресурсы для регуляции функционального состояния или достижения поставленной задачи [7].

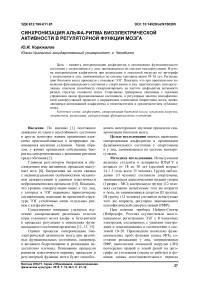

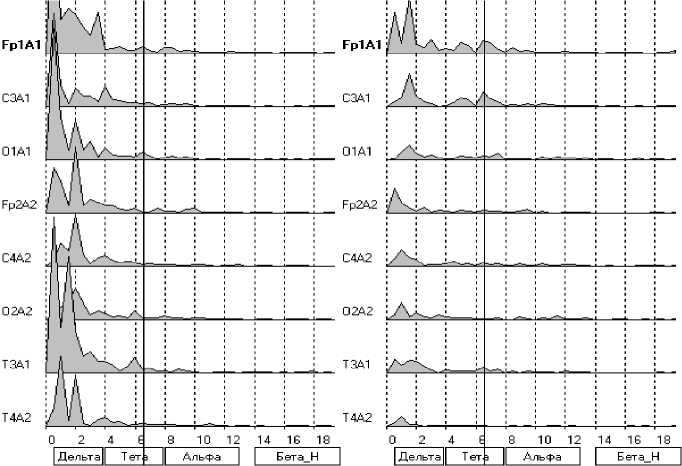

Биоэлектрическая активность мозга при выполнении локальной нагрузки (см. рисунок), выполняемой поочередно правой и левой рукой, практически у всех испытуемых характеризовалась ростом индекса альфа-ритма, который был большим при выполнении пробы второй рукой. Средняя домини-

Графики результатов анализа (спортсмены).

Локальная нагрузка – начало восстановительного периода (814 с – 885 с)

рующая частота альфа-активности варьировала в обеих группах от 8 до 9 Гц.

Наибольший рост спектральной мощности волн альфа-диапазона отмечался в центральных и лобно-центральных отведениях с преобладанием в противоположном работающей руке полушарии. По выделенным отведениям отмечалась синхронизация биоэлектрической активности, при этом у спортсменов она наступала почти сразу при выполнении локальной нагрузки и была на 15–25 % длительнее, чем у нетренированных. Характерно, что время выполнения локальной нагрузки до утомления у спортсменов в среднем было на 15–30 с больше, чем у нетренированных. Непосредственно перед отказом от работы у всех испытуемых отмечалась депрессия альфа-ритма.

Анализ тета-активности выявил фазы перехода доминирующей частоты из альфа-диапазона в тета-диапазон и обратно с увеличением мощности тета-ритма. Такой переход совпал с первыми субъективными признаками утомления и составлял в среднем 50 % (контрольная группа) и 70 % (группа спортсменов) от общего времени выполнения нагрузки.

В восстановительном периоде (см. рисунок) наблюдались обратные переходы доминирующей медленной активности с тета-диапазона в альфа-диапазон. Так, основной пик спектральной мощности тета-ритма переходит в среднечастотную область альфа- диапазона (8–10 Гц). Наиболее проявлена альфа-активность в восстановительном периоде в левом полушарии во фронтальноокципитальном направлении у спортсменов и центрально-затылочном у не занимающихся спортом.

Таким образом, можно предположить, что синхронизация разных отделов коры больших полушарий в единую нейронную сеть при функциональной нагрузке позволяет формировать необходимое функциональное состояние, а регулярная «тренировка» синхронизации биотоков мозга развивает более устойчивые связи между его отделами, интегрируя взаимодействие корковых и подкорковых структур для быстрой мобилизации ресурсов и поддерживая устойчивость необходимого функционального состояния.

Данные биоэлектрической активности мозга при фотостимуляции показывают, что процесс усвоения ритма у спортсменов и занимающихся ПФР выражен лучше, чем у испытуемых контрольной группы, при этом в реакции синхронизации с заданным ритмом у них в большей степени задействованы центральные области коры, в отличие от затылочных отделов у не занимающихся спортом.

Эти факты частично отражают гибкость нервной системы в подстройке к возникающим внешним ритмам и возможность быстро регулировать состояние при «возмущениях» внешней среды. При исследованиях регуля- торных процессов организма на изменения геомагнитной обстановки показано, что реакция на одиночные магнитные бури имеет трехфазную форму (синхронизация, десин-хроноз и фаза релаксации); при этом для здоровых людей характерно преобладание фазы синхронизации, для больных - десинхроноза [8, 9, 12]. В нашем случае у занимающихся психофизической саморегуляцией и большинства спортсменов высокой квалификации доминирующие частоты нервных центров разных отделов коры синхронно и мобильно меняются при изменении параметров внешних стимулов.

Заключение. При произвольном изменении функционального состояния у спортсменов и релаксирующих лиц отмечена способность синхронизировать на частотном уровне активность разных структур головного мозга. Такая регулярная практика, сопровождаемая процессами синхронизации отделов коры и подкорковых структур, позволяет формировать устойчивые функциональные связей (между нейронными сетями). Развитие таких устойчивых связей способствует мобилизации ресурсов, необходимых для организации функционального состояния и выполнения поставленной задачи.

Таким образом, можно отметить, что спортивные тренировки, связанные с задачами управления своим функциональным состоянием, и регулярные занятия психофизической саморегуляцией, также направленные на изменение своего функционального состояния, приводят к выраженным изменениям биоритмики мозга, проявляющимся активизацией альфа-ритма в низкочастотном и среднечастотном субдиапазонах. Развитые функциональные связи между корой и таламусом и синхронизация активности нейронных сетей с частотой внешнего ритма позволяют увеличивать пластичность нервных процессов и успешно регулировать функциональное состояние организма как для достижения поставленной задачи (ЛН, релаксация), так и при воздействии неблагоприятных факторов внешней среды.

Список литературы Синхронизация альфа-ритма биоэлектрической активности в регуляторной функции мозга

- Аксенов, С.И. Вода и ее роль в регуляции биологических процессов/С.И. Аксенов. -М.: Ин-т компьютерных исследований, 2004. -212 с.

- Бреус, Т.К. Влияние «космической погоды» на биологические объекты, включая человеческий организм/Т.К. Бреус. -М.: Ин-т космических исследований РАН, 2005. -224 с.

- Бундзен, П.В. Современные тенденции в развитии технологий психической подготовки спортсменов/П.В. Бундзен//Ежегод. науч. вестник ГАФК им. П.Ф. Лесгафта. -СПб., 2000. -С. 40-44.

- Быстров, М.В. Всеединство золотой пропорции/М.В. Быстров//Сознание и физ. реальность. -1999. -Т. 4, № 5. -С. 18.

- Гусева, Н.Л. Особенности динамики альфа-ритма электроэнцефалограммы и кардиоритмограммы человека при снижении уровня бодрствования/Н.Л. Гусева, Г.А. Софронов, Н.Б. Суворов//Вестник Рос. воен.-мед. акад. -2007. -№ 3(19). -С. 24-31.

- Журавлев, Б.В. Реверберационная цикличность между нервными клетками мозга как механизм саморегуляционных систем организма/Б.В. Журавлев. -М.: НИИ Нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН, 2006. -194 с.

- Попова, Т.В. Вариабельность биоэлектрической активности мозга при различных состояниях спортсменов/Т.В. Попова, Ю.И. Корюкалов, О.Г. Коурова//Теория и практика физ. культуры. -2006. -№ 8. -С. 20-22.

- Рагульская, М.В. Этапы развития гелиобиология -от работ А.Л. Чижевского до современности/М.В. Рагульская, С.М. Чибисов//Науч. труды VIII Междунар. конгресса «Здоровье и образование в ХХI веке. Концепции болезней цивилизации», 14-17 нояб. 2007 г. -М.: РУДН, 2007. -С. 520-523.

- Рагульская, М.В. Основные этапы развития представлений о влиянии развития космоса на биосферу и ноосферу/М.В. Рагульская, С.М. Чибисов//Успехи современного естествознания. -2008. -№ 2. -С. 62-64.

- Сороко, С.И. Индивидуальные стратегии адаптации человека в экстремальных условиях/С.И. Сороко, А.А. Алдашева//Физиология человека. -2012. -Т. 38, № 6. -С. 78-86.

- Сороко, С.И. Возможности направленных перестроек параметров ЭЭГ у человека с помощью метода адаптивного биоуправления/С.И. Сороко, Т.Ж. Мусуралиев//Физиология человека. -1995. -Т. 21, № 5. -С. 5-8.

- Чибисов, С.М. Космос и биосфера. Влияние магнитных бурь на хроноструктуру биологических ритмов/С.М. Чибисов//Вестник РУДН. Серия «Медицина». -2006. -№ 3. -С. 35-44.

- Ivanitsky, A.M. Cortical connectivity during word association search/A.M. Ivanitsky, A.R. Nikolaev, G.A. Ivanitsky//Int. J. Psychophysiol. -2001. -Vol. 42, № 1. -Р. 35-53.

- Klimesch, W. EEG alpha oscillation: The inhibition-timing hypothesis/W. Klimesch, P. Sauseng, S. Hanslmayr//Brain Res. Rev. -2007. -Vol. 53. -Р. 63-88.

- Nunez, P. Spatial-temporal structures of human alpha rhythms: theory, microcurrent sources, multiscale measurements, and global binding of networks/P. Nunez, B. Wingeier, R. Silberstein//Hum. Brain Mapp. -2001. -Vol. 13. -P. 125-164.

- Yoshida, H. Source models of sleep spindles using MEG and EEG measurements/H. Yoshida, K. Iramina, S. Ueno//Brain Topogr. -1996. -Vol. 8, № 3. -P. 303-307.