Синтаксономический анализ тырсовой формации национального парка "Хвалынский"

Автор: Малышева Г.С.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.10, 2016 года.

Бесплатный доступ

На основе обобщения и ординации геоботанических описаний с эдификатором Stipa capillata L. в национальном парке Хвалынский (далее парк) впервые проведена эколого-фитоценотическая классификация тырсовых степей. В тырсовой формации выделено 2 группы ассоциаций, 8 зональных ассоциаций и 7 их экологических вариантов, что позволило уточнить зональную принадлежность тырсовых степей.

Тырсовые степи луговые степи настоящие степи лесостепь национальный парк "хвалынский"

Короткий адрес: https://sciup.org/148314584

IDR: 148314584 | УДК: 581.524.41

Текст научной статьи Синтаксономический анализ тырсовой формации национального парка "Хвалынский"

Настоящая статья продолжает серию публикаций по синтаксономическому анализу основных степных формаций парка «Хвалын-ский» (Саратовская область). Ранее (Малышева, Малаховский, 2015) были опубликованы материалы по особенностям структуры степей перистоковыльной формации и ограниченностью их экологического ареала сопредельными лесными массивами.

С этой точки зрения особый интерес представляют степи тырсовой формации. Их доминант Stipa capillata в условиях парка, также как и в степной области, имеет широкий экологический ареал, встречаясь во всех типах степей. Однако, его роль в качестве эдификатора вызывает ряд вопросов. Существует мнение, что столь широкое распространение связано с антропогенным воздействием и только на песчаных и каменистых субстратах можно встретить первичные тыр-совые степи (Дохман, 1954; Исаченко, Рач-ковская, 1961; Лавренко, 1980).

Тырсовые степи, несмотря на широкий экологический ареал Stipa capillata, в настоящее время имеют фрагментарное распространение. Этот факт объясняет отсутствие классификаций тырсовых степей. Тем не менее в геоботанической литературе на сегодняшний день имеется достаточное количество работ, в которых авторы в процессе эколого-флористической классификации по методу Браун-Бланке выделяют в классе Fes-tuco-Brometea ассоциации с участием Stipa capillata. Особенно следует упомянуть работы украинских ученых: В.С. Ткаченко с соавторами (1987), И.А. Коротченко и Я.П. Дидуха (1997). Из последних работ особого внимания заслуживает монография О.Н. Деминой (2015).

Тырсовые степи Саратовского Приволжья описаны Л.Е. Родиным (1933), А.О. Тарасовым (1952, 1977), И.В. Шиловой (2002), С.А. Невским, О.Н. Давиденко (2011) и Г.С. Малышевой, П.Д. Малаховским (2012).

Природные условия райо на ИССЛЕДОВАНИЙ

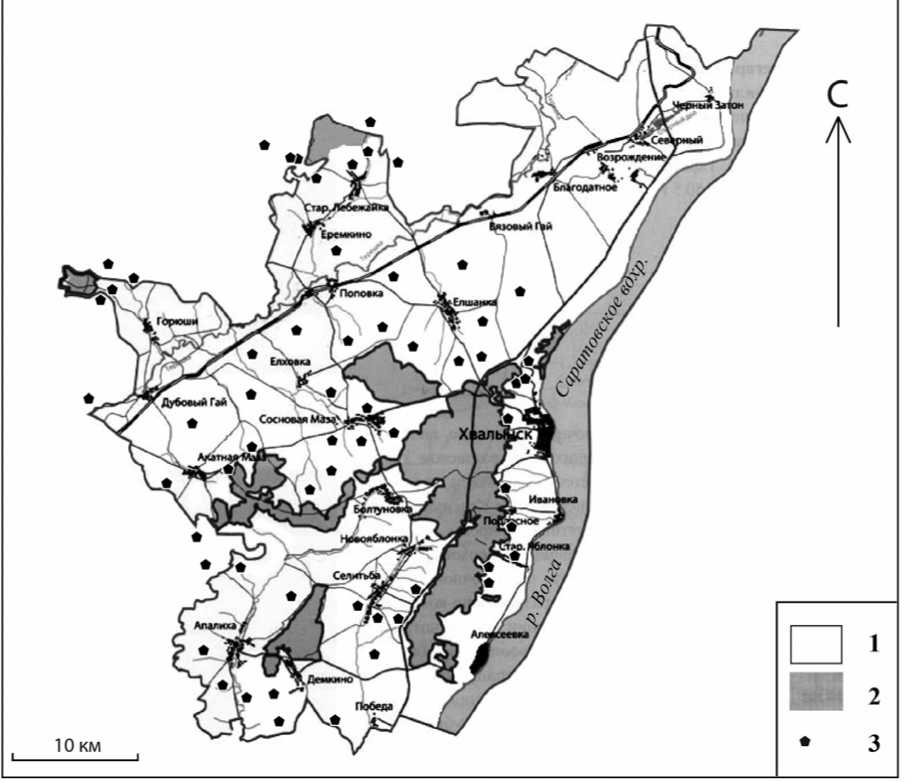

Национальный парк «Хвалынский» и его охранная зона (площадь 114924 га) расположены на северо-востоке Саратовского Правобережья (52º32' с.ш., 48º05' в.д.) в пределах Хвалынского административного района.

По схеме ботанико-географического районирования Хвалынское Приволжье находится на границе двух провинций Восточноевропейской лесостепной и Причерноморской степной (Исаченко, Лавренко, 1980) и является одной из наиболее возвышенных частей Приволжской возвышенности. Водораздельные пространства представлены здесь системой грядовых поднятий (рис.). Они вытянуты по меридиану и чередуются с полосой широких увалистых равнин, занимающих всё междуречье рек Волги и Терешки. Главный водораздельный массив представлен Хвалын-скими горами с высотами до 380 м. Их протяженность около 27 км при ширине в пределах 3-10 км (Макаров и др., 2006). Хвалын-ские горы ассиметричны. Их западный макросклон длинный и пологий. Он постепенно переходит в террасы реки Терешки. Восточный макросклон высокий и крутой обращен к Волге. Склоны изрезаны балками, оврагами и долинами малых рек. Другие поднятия (Со-сново-Мазинское, Армейские горы, Богдани-ха и др.) имеют отметки в пределах 200-260 м. и не так велики по площади (рис.)

Климат парка в целом континентальный. Однако на каждой из морфоструктур под влиянием климатической поясности (Жуков, 1971) формируется свой мезоклимат. Грядовые поднятия и Хвалынские горы характеризуются умеренно-континентальным климатом с суммой осадков свыше 500 мм и радиационным индексом сухости в пределах 1-1,41, что соответствует по Н.И. Бобровской (2013) луговым степям лесостепи. Равнинные территории межгрядовых поднятий, вершины увалов и восточный макросклон находятся в засушливой зоне увлажнения, где сумма осадков не превышает 350 мм, а радиационный индекс сухости колеблется от 1.41 до 1.67, что характерно для настоящих степей.

Основным зональным типом почв являются обыкновенные черноземы. Литологические и геоморфологические особенности определяют значительную пестроту почвенного покрова. На меловом субстрате формируются карбонатные черноземы, а на плотных силикатных породах черноземовидные, имеющие общие признаки с черноземами (Болдырев, 1997).

Растительность парка довольно разнообразна. Рельеф определяет её пространственную структуру, региональная особенность которой заключается в нарушении широтной дифференциации растительного покрова. По водоразделам грядовых поднятий, в виде «лесного пояса» распространены южноприволжские широколиственные леса (Исаченко, 1980), их основные породы Quercus robur, Tilia cordata и Acer platanoides . Площадь лесов в парке составляет 22931 га.

Всё выровненное пространство междуречья рек Волги и Терешки, восточный макросклон и волжские террасы заняты степной растительностью ( Stipa pennata, S. сapillata, S. lessingiana, Festuca valesiaca , Bromopsis riparia , Salvia tesquicola , S. nutans , Genista tinc-toria , Medicago romanica , Fragaria viridis , Adonis vernalis , Gypsophila altissima и др.) представленной различными типами степей от луговых [богаторазнотравно-дерновиннозлаковых] до сухих [дерновин-нозлаковых] (Малышева, Малаховский, 2015).

Материалы и методы

В результате исследований степной растительности охранной зоны парка (2005-2010 гг.), без учета балочных, овражных и припо-селковых выпасов, были выявлены основные степные формации: перистоковыльная, тыр-совая и небольшие фрагменты ковылковой.

В данной статье анализируются материалы 160 геоботанических описаний тырсовых степей (рис.) с общим видовым составом – более 160 видов (табл.). Виды были распределены по эко-фитоценотипам с учётом классификации Л.М. Носовой (1973) и И.В. Борисовой с соавторами (1961). Номенклатура сосудистых растений приводится по сводке С.К. Черепанова (1995). Ординация описаний осуществлялась путем составления серии фитоценотических таблиц и классификации экотопов. По проективному покрытию с использованием доминантно-детерминантного подхода, были выделены эдификаторы, со- эдификаторы, доминанты и характерные виды, что позволило провести эколого-фитоценотическую классификацию тырсовых степей (Шенников, 1958; Исаченко, Рачков-ская, 1961; Василевич, 1985). При выделении синтаксонов использованы такие единицы как формация (по эдификатору), группа ассоциаций (по эдификатору и соэдификатору) и ассоциация (по эдификатору, соэдифика-тору, доминантам и характерным видам).

Результаты и обсуждение

Тырсовые степи широко распространены в парке. Они встречаются по всем экотопам и на разных типах почв – карбонатных и супесчаных черноземах и черноземовидных разной степени щебнистости. В настоящее время они имеют слабую степень нарушенности, в связи с нерегулярным их использованием, за последние 25 лет, в качестве пастбищ и сенокосов.

Обширные выровненные пространства западного макросклона Хвалынских гор, междуречья рек Терешки и Волги и более мезо-фитные экотопы восточного макросклона, находясь в условиях умеренноконтинентального климата, заняты полидо-минантными сообществами с эдификатором Stipa capillata . В этой разнотравно-тырсовой группе ассоциаций Stipeta capillatae-Pluriherbosa , в процессе эколого-фитоценотической дифференциации видов, диагностировано 6 ассоциаций и 7 их экологических вариантов.

Рис. Район исследований. 1 – степи и поля равнин, 2 – широколиственные леса возвышенностей, 3 – местоположение описаний

Study area. 1 – steppes and fields of plains, 2 – broad-leaved forestes of uplands, 3 – location of relevés

Засушливые вершины увалов равнин меж- уступы средней части восточного макроскло- дуречья Терешки и Волги и выположенные на, с господством черноземовидных защеб-

ненных почв, заняты более засушливыми и обедненными вариантами сообществ, достаточно редкой встречаемости. Мы объединяем их в типчаково-тырсовую группу ассоциаций Stipeta capillatae-Festucosa valesiacae . Ограниченное распространение сообществ этой группы определяет их небольшое таксономическое разнообразие. Имеющиеся материалы описаний дали возможность диагностировать 2 ассоциации.

Группа ассоциаций Stipeta capillatae – Pluriherbosa

Ассоциация Stipeta capillatae – Bromop-sisosa riparia – Pluriherbosa

Является одной из наиболее распространенных в парке. Её сообщества встречаются на равнинах и склонах разных экспозиций на карбонатных черноземах и черноземовидных почвах и отличаются богатым видовым составом порой более 80 видов и густым травостоем. Его общее проективное покрытие (ОПП) как правило, составляет 90-100%. Наряду с эдификатором Stipa capillata (ПП 30-60%) облик сообщества формирует один из ведущих доминантов Bromopsis riparia (ПП 15%). Высокая встречаемость и константность характерна для доминантной группы видов из ксеромезофитов Salvia tesquicola , Origanum vulgare , Securigera varia , Galium verum и др. (табл.).

Постоянны, но не обильны характерные виды луговых степей – Achillea millefolium , Adonis vernalis , Anemone sylvestris , Senecio jacobae , Polygala comosa .

Из более южного лугово-степного разнотравья заметную роль играет Salvia nutans , Medicago romanica , Falcaria vulgaris и др. Интересно отметить нетипичность плотнодер-новинного злака Festuca valesiaca для сообществ ассоциации, что свидетельствует о слабой нарушенности их травостоев. Карбонат-ность субстрата объясняет присутствие в сообществах ассоциации единичных кальцефи-лов: Globulariapunctata , Onosma volgensis .

Ассоциация Stipeta capillatae – Sileneosa exaltata – Pluriherbosa

Сообщества ассоциации встречаются по выположенным уступам, вблизи водотоков и балок на черноземовидных остаточно карбонатных щебнистых почвах. Ниже по склону они, как правило, замещаются степями с доминированием Stipa pennata и S. capillata . Близость балочных вариантов обуславливает присутствие кустарников – Chamaecytisus ruthenicus и Genista tinctoria . Травостой в сообществах достаточно густой – его ОПП составляет 80%, из них 50% приходится на долю эдификатора Stipa capillata , который в условиях парка формирует мелкую рыхлую дерновину диаметром 2-4 см. В травостое хорошо представлена доминирующая группа смолёвок. Наиболее обильными и ценотиче-ски значимыми из них являются Silene exaltata , S. sibirica и S. boristenica , столь характерные виды для защебненных тырсовых степей. Видовой состав сообществ ассациации немного беднее по сравнению с предыдущей (55 видов), но набор характерных видов остается прежним (табл.). Высокие показатели обилия и константности отмечены у луговостепных видов из ксеромезофитов и мезоксерофитов: Bromopsis riparia , Galium verum , Securigera varia, Salvia tesquicola . Постоянны, но не обильны из лугово-степных видов: Polygala comosa , Achillea millefolium , Agrimonia eupatopia , Sereciojacobaea и др.

Редкая встречаемость характерна для мезофитов – Brachypodium pinnatum , Ranuncu-luspolyanthemos и степных видов – Astragalus testiculatus , Festuca valesiaca и др. Сообщества ассоциации встречаются крайне редко.

Ассоциация Stipeta capillatae – Stipetosa pennata – Pluriherbosa

Сообщества этой ассоциации, в отличие от предыдущей, имеют широкое распространение. В предводораздельных склонах Хва-лынских гор, по границе с лесом, они обычно замещаются сообществами перистоковыльной формации. Поэтому в них наблюдаются общие характерные виды. Некоторые из них

Таблица. Проективное покрытие видов ассоциаций тырсовой формации национального парка «Хвалынский» The species projective cover of associations of the Stipa capillata formation of National park «Khvalynsky»

|

Группа ассоциаций |

Stipeta capillatae – Pluriherbosa |

Stipeta capillatae – Festucosa valesiacae |

||||||||||||||||

|

Ассоциации и их экологические варианты |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

С |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

С |

15 |

16 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

|

Среднее проективное покрытие |

100 |

100 |

80 |

100 |

80 |

80 |

80 |

70 |

65 |

60 |

60 |

60 |

100 |

90 |

100 |

60 |

||

|

Число видов |

57 |

79 |

54 |

83 |

54 |

69 |

51 |

45 |

42 |

27 |

21 |

26 |

40 |

45 |

47 |

35 |

||

|

Виды |

Проективное покрытие видов в % |

|||||||||||||||||

|

Характерные и диагностические виды ассоциаций |

||||||||||||||||||

|

Stipa capillata |

60 |

30 |

50 |

35 |

30 |

35 |

30 |

V |

30 |

30 |

25 |

30 |

30 |

60 |

20 |

V |

50 |

30 |

|

S. pennata |

+ |

15 |

r |

II |

+ |

r |

+ |

15 |

III |

|||||||||

|

Bromopsis riparia |

15 |

15 |

3 |

3 |

2 |

3 |

7 |

V |

2 |

2 |

+ |

+ |

+ |

IV |

4 |

r |

||

|

Poa angustifolia |

+ |

3 |

+ |

+ |

1 |

+ |

3 |

V |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

|||||

|

Salvia tesquicola |

+ |

5 |

1 |

+ |

5 |

3 |

+ |

V |

+ |

r |

+ |

II |

||||||

|

S. nutans |

+ |

+ |

3 |

15 |

IV |

+ |

3 |

II |

2 |

2 |

||||||||

|

Securigera varia |

3 |

3 |

3 |

2 |

+ |

2 |

3 |

V |

2 |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

+ |

|||

|

Galium verum |

3 |

3 |

3 |

1 |

+ |

2 |

3 |

V |

+ |

+ |

3 |

III |

+ |

|||||

|

Medicado romanica |

3 |

3 |

3 |

3 |

+ |

2 |

3 |

V |

+ |

+ |

+ |

15 |

3 |

IV |

2 |

+ |

||

|

Achillea millefolium |

+ |

+ |

+ |

1 |

2 |

+ |

+ |

V |

+ |

+ |

II |

|||||||

|

Verbascum lychnitis |

+ |

+ |

+ |

1 |

+ |

+ |

+ |

V |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||

|

Euphorbia seguieriana |

+ |

+ |

+ |

2 |

+ |

+ |

+ |

V |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

2 |

+ |

|||

|

Falcaria vulgaris |

+ |

+ |

2 |

+ |

3 |

IV |

+ |

+ |

II |

2 |

+ |

|||||||

|

Scabiosa ochroleuca |

+ |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

||||

|

Origanum vulgare |

+ |

3 |

1 |

20 |

+ |

+ |

IV |

+ |

I |

|||||||||

|

Plantago urvillei |

+ |

+ |

+ |

2 |

+ |

+ |

IV |

+ |

3 |

II |

+ |

+ |

||||||

56 Малышева Г.С. Синтаксономический анализ тырсовой формации

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

|

Silene wolgensis |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

I |

||||||||||

|

S. sibirica |

+ |

+ |

4 |

2 |

+ |

+ |

IV |

+ |

2 |

+ |

II |

1 |

||||||

|

Centaurea pseudomaculosa |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

+ |

I |

||||||||

|

Cichorium intybus |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

Tragopogon brevirostris |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

+ |

+ |

I |

+ |

|||||||

|

Seneceojacobaea |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

+ |

+ |

||||||||

|

Anthemis subtinctoria |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

+ |

||||||||||

|

Agrimonia eupatoria |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

+ |

+ |

+ |

II |

||||||||

|

Genista tinctoria |

+ |

+ |

3 |

3 |

+ |

10 |

IV |

+ |

||||||||||

|

Astragalus testiculatus |

+ |

+ |

+ |

+ |

2 |

IV |

+ |

+ |

+ |

2 |

||||||||

|

Artemisia austriaca |

+ |

r |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

+ |

+ |

+ |

II |

+ |

+ |

|||||

|

Festuca valesiaca |

r |

+ |

+ |

+ |

r |

III |

2 |

3 |

+ |

r |

+ |

IV |

20 |

15 |

||||

|

Oxytropispilosa |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

2 |

+ |

I |

+ |

+ |

|||||

|

Fragaria viridis |

r |

3 |

r |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

+ |

2 |

3 |

II |

||||||

|

Polygala comosa |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

+ |

+ |

I |

|||||||

|

Aster amellus |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

1 |

+ |

+ |

III |

+ |

|||||||

|

Campanula bononiensis |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

+ |

||||||||

|

Melilotus officinalis |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||||

|

Thymus marschallianus |

3 |

2 |

+ |

III |

+ |

I |

+ |

2 |

||||||||||

|

Melampyrum arvense |

+ |

3 |

+ |

+ |

IV |

+ |

I |

|||||||||||

|

Acinos arvensis |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

||||||||||

|

Stachys recta |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

+ |

+ |

+ |

III |

|||||||

|

Noneapulla |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

+ |

||||||||||

|

Gypsophila altissima |

+ |

3 |

+ |

1 |

+ |

IV |

1 |

+ |

+ |

3 |

+ |

IV |

2 |

+ |

||||

|

Hieracium echioides |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

+ |

+ |

+ |

III |

|||||||

|

Convolvolus arvense |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||||

|

Veronica incana |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

+ |

+ |

III |

|||||||||

|

V. jacquinii |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

+ |

+ |

+ |

III |

Фиторазнообразие Восточной Европы 2016, X : 4 57

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

|

Melilotus albus |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

||||||||||||

|

Adonis vernalis |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

2 |

I |

||||||||||

|

Jurinea arachnoidea |

+ |

+ |

2 |

+ |

1 |

IV |

+ |

I |

+ |

|||||||||

|

Lathyrus tuberosus |

+ |

+ |

1 |

+ |

III |

|||||||||||||

|

Seselilibanotis |

+ |

+ |

2 |

+ |

III |

+ |

I |

|||||||||||

|

Bupleurum falcatum |

+ |

+ |

2 |

+ |

III |

+ |

+ |

II |

||||||||||

|

Gentiana cruciata |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

|||||||||||||

|

Anemone sylvestris |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

||||||||

|

Asparagus officinalis |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

||||||||||||

|

Filipendula vulgaris |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

r |

+ |

II |

+ |

|||||||||

|

Linum flavum |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

+ |

II |

+ |

||||||||||

|

Astragalus varius |

+ |

+ |

1 |

+ |

III |

+ |

II |

2 |

+ |

|||||||||

|

Phleumphleoides |

+ |

+ |

r |

+ |

III |

+ |

||||||||||||

|

Galatella villosa |

+ |

r |

+ |

+ |

III |

3 |

2 |

Характерные и диагностические виды экологических вариантов ассоциаций

|

Hedysarumgrandiflorum |

+ |

I |

+ |

15 |

II |

+ |

||||||||||||

|

Linum ucranicum |

+ |

+ |

10 |

III |

||||||||||||||

|

Thymus cimicinus |

+ |

I |

2 |

2 |

2 |

20 |

IV |

|||||||||||

|

Onosma volgensis |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

2 |

3 |

+ |

3 |

IV |

+ |

+ |

||||||

|

Globulariapunctata |

+ |

1 |

2 |

r |

IV |

3 |

15 |

II |

||||||||||

|

Scabiosa isetensis |

2 |

r |

II |

|||||||||||||||

|

Galium octonarium |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

+ |

||||||||||||

|

Polygala cretacea |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||||||||

|

Gypsophila volgensis |

r |

|||||||||||||||||

|

Salvia verticillata |

+ |

+ |

II |

2 |

+ |

II |

||||||||||||

|

Astragalus henningii |

+ |

I |

+ |

3 |

+ |

III |

||||||||||||

|

A. albicaulus |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Matthiola fragrans |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Pimpinella tragium |

+ |

I |

2 |

58 Малышева Г.С. Синтаксономический анализ тырсовой формации

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

|

Melampyrum cristatum |

+ |

+ |

II |

+ |

+ |

5 |

III |

|||||||||||

|

Reseda lutea |

+ |

I |

+ |

I |

||||||||||||||

|

Irispumila |

+ |

I |

10 |

1 |

II |

+ |

||||||||||||

|

Polygala sibirica |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||||

|

Euphorbiaglareosa |

2 |

+ |

II |

|||||||||||||||

|

Cephalaria uralensis |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Ajugaglabra |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Carex supina |

20 |

I |

||||||||||||||||

|

Helichrysum arenarium |

3 |

I |

||||||||||||||||

|

Artemisia marschalliana |

+ |

3 |

II |

r |

||||||||||||||

|

A. salsoloides |

r |

|||||||||||||||||

|

Dianthuspolymorphus |

+ |

+ |

II |

2 |

+ |

II |

||||||||||||

|

Koeleriaglauca |

2 |

+ |

II |

|||||||||||||||

|

Onobrychis arenaria |

+ |

I |

2 |

+ |

3 |

+ |

IV |

|||||||||||

|

Potentilla arenaria |

3 |

+ |

II |

|||||||||||||||

|

Gypsophilapaniculata |

+ |

+ |

II |

+ |

+ |

3 |

+ |

IV |

+ |

Сопутствующие виды

|

Bromopsis inermis |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||||||||

|

Chamaecytisus ruthenicus |

+ |

r |

II |

+ |

I |

|||||||||||||

|

Koeleria cristata |

+ |

1 |

+ |

III |

+ |

+ |

+ |

III |

2 |

|||||||||

|

Elytrigia repens |

3 |

I |

+ |

3 |

II |

|||||||||||||

|

Astragalus cicer |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||||

|

Potentilla argentea |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||||||||

|

Silene chloranta |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||||||||

|

S. borysthenica |

+ |

3 |

+ |

III |

||||||||||||||

|

S. nutans |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||||

|

S. exaltata |

2 |

+ |

II |

|||||||||||||||

|

Campanula sibirica |

+ |

I |

+ |

I |

+ |

|||||||||||||

|

Allium strictum |

+ |

I |

+ |

Фиторазнообразие Восточной Европы 2016, X : 4 59

|

1 |

21 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

|

A. paczoskianum |

+ |

I |

+ |

I |

||||||||||||||

|

A. inaequale |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

A. globosum |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

|||||||||||||

|

Dianthus andrzejowskianus |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

I |

+ |

|||||||||||

|

Euphorbia virgata |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||||

|

Taraxacum serotinum |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

I |

||||||||||||

|

T. officinale |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||||||||

|

Orthanthella lutea |

+ |

I |

+ |

|||||||||||||||

|

Echinops ruthenicus |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

|||||||||

|

Odontites vulgaris |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Vincetoxicum hirundinaria |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

2 |

+ |

+ |

IV |

1 |

||||||||

|

Echium russicum |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

I |

+ |

|||||||||||

|

Potentilla recta |

+ |

+ |

II |

+ |

I |

|||||||||||||

|

Erigeron acris |

+ |

+ |

II |

+ |

I |

|||||||||||||

|

Potentilla humifusa |

+ |

|||||||||||||||||

|

Inulagermanica |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||||

|

I. britannica |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||||||||

|

Linumperenne |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||||

|

Centaurea ruthenica |

+ |

I |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||

|

Trinia multicaulis |

+ |

I |

+ |

r |

+ |

II |

+ |

|||||||||||

|

Thalictrium minus |

+ |

+ |

II |

+ |

I |

|||||||||||||

|

Eryngiumplanum |

+ |

+ |

+ |

II |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

+ |

||||||||

|

Trifoliumpratense |

+ |

+ |

I |

|||||||||||||||

|

Centaurea marschalliana |

1 |

I |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||||||

|

Dianthus volgicus |

+ |

+ |

I |

|||||||||||||||

|

Berteroa incana |

+ |

+ |

II |

+ |

I |

|||||||||||||

|

Achillea nobilis |

+ |

I |

+ |

+ |

II |

1 |

+ |

|||||||||||

|

Amygdalus nana |

3 |

I |

60 Малышева Г.С. Синтаксономический анализ тырсовой формации

|

1 |

21 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

|

Phlomoides tuberosa |

+ |

1 |

II |

+ |

+ |

|||||||||||||

|

Trifolium montanum |

+ |

I |

+ |

I |

||||||||||||||

|

Phlomispungens |

+ |

2 |

1 |

III |

+ |

I |

+ |

|||||||||||

|

Ranunculuspolyanthemos |

r |

+ |

II |

|||||||||||||||

|

Pimpinella saxifraga |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||||||||

|

Salvia stepposa |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

I |

1 |

+ |

||||||||||

|

Trifolium medium |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||||

|

Astragalus onobrychis |

+ |

I |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||

|

Linaria ruthenica |

+ |

+ |

II |

+ |

+ |

|||||||||||||

|

Nepeta ucrainica |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Centaurea apiculata |

+ |

I |

+ |

I |

||||||||||||||

|

Lactuca serriola |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Xanthoselinum alsaticum |

+ |

I |

r |

|||||||||||||||

|

Tragopogon dubius |

+ |

+ |

II |

+ |

||||||||||||||

|

Plantago major |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||||

|

Conyza canadensis |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Knautia arvensis |

+ |

+ |

+ |

III |

+ |

I |

||||||||||||

|

Brachypodiumpinnatum |

r |

1 |

I |

|||||||||||||||

|

Hypericumperforatum |

r |

|||||||||||||||||

|

Jurinea multiflora |

+ |

I |

+ |

+ |

II |

+ |

+ |

|||||||||||

|

Astragalus macropus |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Adonis wolgensis |

+ |

+ |

II |

+ |

I |

+ |

+ |

|||||||||||

|

Paeonia tenuifolia |

r |

r |

r |

|||||||||||||||

|

Poa bulbosa |

+ |

|||||||||||||||||

|

Centaurea adpressa |

+ |

|||||||||||||||||

|

Kochiaprostrata |

r |

|||||||||||||||||

|

Ephedra distachya |

r |

|||||||||||||||||

|

Geranium sylvaticum |

r |

Фиторазнообразие Восточной Европы 2016, X : 4 61

Прим. Цифрами обозначены ассоциации: 1. Stipeta capillatae – Bromopsisosa riparia – Pluriherbosa ; 2. Stipeta capillatae – Bromopsisosa riparia – Pluriherbosa ; 3. Stipeta capillatae – Sileneosa exaltata – Pluriherbosa ; 4. Stipeta capillatae – Stiposa pennata – Pluriherbosa ; 5. Stipeta capillatae – Origanumosa vulgare – Pluriherbosa ; 6. Stipeta capillatae – Salviaosa nutans – Pluriherbosa ; 7. Stipeta capillatae – Genistosa tinctoria – Pluriherbosa ; 8. Stipeta capillatae – Irisosa pumila – Pluriherbosa ; 9. Stipeta capillatae – Globulariosa punctata – Pluriherbosa ; 10. Stipeta capillatae – Hedysarumosa grandiflorum – Herbosa ; 11. Stipeta capillatae – Thymusosa cimicinus – Herbosa ; 12. Stipeta capillatae – Linumosa ucranicun – Herbosa ; 13. Stipeta capillatae – Medicagoosa romanica – Pluriherbosa ; 14. Stipeta capillatae – Carexosa supina – Pluriherbosa ; 15. Stipeta capillatae – Festucosa valesiaca – Pluriherbosa ; 16. Stipeta capillatae – Festucosa valesiaca – Herbosa.

Полужирным шрифтом выделено проективное покрытие эдификаторов и соэдификаторов. Римскими цифрами обозначена константность (С) видов. Покрытие менее 1% обозначено «+». Редкая встречаемость видов обозначена r.

62 Малышева Г.С. Синтаксономический анализ тырсовой формации

выступают в роли эдификаторов и доминан-тов – Stipa capillata , S. pennata , Bromopsis riparia .

Подобное соседство определяет в ассоциации абсолютное доминирование двух ко-вылей: Stipa capillata (ПП – 35%) и S. pennata (ПП – 15%), которые, замещая друг друга во времени, занимают различные экологические ниши. Экологический оптимум Stipa pennata – май, июнь, а Stipa capillata – июль-август. Вместе с ковылями облик сообщества определяет группа характерных видов из степных мезоксерофитов: Salvia nutans , Falcaria vulgaris , Medicago romanica , Jurinea aracnoidea , Genista tinctoria , Phlomis pungens (табл.), которые немногочисленны, но обильны. Постоянны, но не обильны лугово-степные ксеро-мезофиты и мезоксерофиты: Salvia tesquicola , Medicago falcata , Anodis vernalis , Securigera varia , Galium verum , Origanum vulgare , Fragaria viridis , Scabiosa ochroleura , Anemone syl-vestris и др. Так различные эко-фитоценотипы формируют многовидовые (85 видов) полидоминантные травостои (ОПП – 100%). Отмечено присутствие степных видов из эвриксерофилов Festuca vale-siaca и Koeleria cristata . Несмотря на усиление некоторой ксерофитности в видовом составе, когда вместо Salvia tesquicola усиливается роль Salvia nutans , а вместо Medicago falcata – Medicago romanica , характерными видами, определяющими лугово-степной характер, сообществ остается многочисленная группа ксеромезофитов и мезоксерофитов (табл.).

Обращает внимание увеличение количества кальцефилов: Thymus cimicinus , Globularia punctata , Astragalus henningii и видов, характерных для меловых субстратов: Vincetoxicum hirundinaria , Linum perenne , Bupleurum falca-tum и др.

Ассоциация Stipeta capillatae – Ori-ganumosa vulgare – Pluriherbosa

Основными экотопами ассоциации являются выположенные водотоки западного макросклона Хвалынских гор и равнинные пространства долины Терешки, где формируются более увлажненные и благоприятного минерального питания обыкновенные карбо- натные черноземы без следов защебненности. Поэтому в сообществах ассоциации отсутствуют кальцефилы кроме Onosma volgensis. Видовой состав не более 50 видов, при сомкнутости травостоя – его ОПП составляет 80%.

Доминирующей группой видов с высокими показателями обилия являются луговые ксеромезофиты и мезоксерофиты: Seseli li-banotis , Origanum vulgare , Salvia tesquicola , Achillea millifolium , Genista tinctoria , а из злаков: Bromopsis riparia , Poa angustifolia , Ely-trigia repens . Именно эти виды, наряду с эди-фикатором Stipa capillata , определяют луговостепной облик сообществ. Постоянны, но не обильны характерные виды из ксеромезофи-тов и мезоксерофитов: Securigera varia , Galium verum , Adonis vernalis , Fragaria viridis , Agrimonia eupatoria , Polygala comosa , Lathy-rus tuberosus , Anthemis sиbtinctoria , Senecio jacobaea , Verbascum lychnitis . Отсутствие настоящих ксерофитов Festuca valesiaca , Koel-eria cristata подчеркивает мезофитный характер ассоциации.

Ассоциация Stipeta capillatae – Salviaosa nutans – Pluriherbosa

Она объединяет сообщества, распространенные как по склонам, так и по равнинам междуречья Волги и Терешки на уплотненных черноземовидных почвах с примесью мела, где в качестве соэдификатора и доминанта выступает Salvia nutans . Для него, как и основного эдификатора Stipa capillata , характерна некоторая ксерофитность и ярко выраженная кальцефильность. В своем зональном распространении этот вид шалфея обнаруживает приуроченность к южным вариантам луговых степей и разнотравно-типчаковоковыльным (Носова, 1973).

В условиях парка Salvia nutans достаточно обильно представлен в полидоминантных травостоях (ОПП 80-85%), где господствуют характерные виды лугово-степного разнотравья из ксеромезофитов и мезоксерофитов: Salvia tesquicola, Galium verum, Securigera varia, Origanum vulgare, Adonis vernalis и злаки – Bromopsis riparia, Poa angustifolia, четко определяющие эколого-фитоценотические особенности луговых степей.

Детерминантные виды представляют степное разнотравье: Oxytropis pilosa , Aster amellus , Falcaria vulgaris , Euphorbia seguieri-ana , Silene sibirica , Echinops rutenicus , Phlomis pungens , Achillea nobilis и настоящие ксерофиты: Festuca valesiaca , Koeleria cristata и Artemisia austriaca . Они постоянны, но не обильны. По видовому составу сообщества данной ассациации более ксерофитны по сравнению с предыдущей. Заметна роль каль-цефилов Hedysarum grandiflorum , Globularia punctata , Onosma volgensis . Из них более обильна Globulariapunctata .

Ассоциация Stipeta capillatae – Genis-tosa tinctoria – Pluriherbosa

Сообщества ассоциации чаще встречаются по террасированным выположенным поверхностям нижней части восточного макросклона Хвалынских гор на карбонатном черноземе. Для них характерен густой травостой – ОПП, составляющий 80%, при видовой насыщенности около 50 видов. Доминирующее положение занимает Genista tinctoria (ПП – 10%) вместе с Bromopsis riparia (ПП – 7%), являясь постоянными и нередко обильными видами в других ассоциации тырсовых степей. Константны и достаточно обильны характерные виды, отражающие эколого-фитоценотические особенности луговых степей. Это ксеромезофиты и мезоксерофиты – Poa angustifolia , Salvia tesquicola , Polygala co-mosa , Adonis vernalis , Inula germanica , Arthemis subtinctoria и др. Участие ксерофита Festuca valesiaca крайне редко. Из кальцефи-лов единично встречается Globulariapunctata .

Из экологических вариантов тырсовых степей выделяются группы: петрофитно-кальцефитноразнотравно-тырсовая (5 ассоциаций) и псамофитноразнотравно-тырсовая (2 ассоциации). Они приурочены к почвам легкого механического состава, обогащенных карбонатами кальция и песчаниками. Рельеф определяет их ценотическое разнообразие.

Петрофитно-кальцефитноразнотравно-тырсовая группа ассоциаций

Ассоциация Stipeta capillatae – Irisosa pumila – Herbosa

Сообщества встречаются в непосредственной близости меловых обнажений и молодых сосновых посадок на значительно защеб-ненных черноземовидных почвах. Чаще это выровненные поверхности склонов северных экспозиций вблизи небольших лесных массивов. Травостой достаточно пестрый, его ОПП – 60-70%. Видовой состав – не более 40 видов. Характерная черта сообщества – значительная фитоценотическая роль кальцефи-лов. Облик сообществ формируют Stipa capil-lata (ПП – 30%) и Irispumila (ПП – 10%) при участии Hedysarum grandiflorum , Euphorbia glareosa , Thymus cimicinus , Polygala sibirica , P. cretacea , Globulariapunctata и др. Не все из них обильны. Почти в равных пропорциях с кальцефилами представлены лугово-степные ксеромезофиты и мезоксерофиты – Fragaria viridis , Scabiosa ochroleuca , Anemone sylvestris , Verbascum lychnitis , Campanula bononiensis , Bromopsis riparia и степные ме-зоксерофилы – Aster amellus , Salvia nutans , Medicago romanica , Gypsophila altissima и др. (табл.) Большинство видов не обильны. Что придает травостою разреженный характер. Ксерофитный облик сообществ подчеркивает присутствие эвриксерофилов Festuca vale-siaca и Koeleria cristata .

Ассоциация Stipeta capillatae – Globu-lariosa punctata – Pluriherbosa

Сообщества с доминированием и участием Globulariapunctata не так редки, несмотря на то, что вид является реликтовым с дизъюнктивным ареалом и занесен в Красную книгу Саратовской области (2006). Интересно отметить, что Globularia punctata доминирует и в сообществах перистоковыльной формации при значительном сходстве видового состава (Малышева, Малаховский, 2015). Её широкое распространение в парке связано с многообразием защебненных эко-топов и почв со значительным вкраплением мела. Травостой в сообществе разрежен – его ОПП составляет 70%, при видовой насыщен- ности немного более 40 видов. По сравнению с предыдущей ассоциацией снижена численность и роль кальцефилов, что вероятно объясняется господствующим положением наряду со Stipa capillata (ПП – 30%) соэдифика-тора Globulariapunctata (ПП – 15%).

Облик сообществ в основном формируют лугово-степные виды из ксеромезофитов и мезоксерофитов: Fragaria viridis , Adonis ver-nalis , Salvia tesquicola , Anemone sylvestris , Galium octonarium , Vincetoxicum hirundinaria , Stachys recta и др. (табл.). Не все из них обильны, но они обладают определенной экологической пластичностью, что дает им возможность встречаться на различных субстратах. Меньшую фитоценотическую значимость среди присутствующих имеют степные мезоксерофиты: Medicago romanica , Astragalus varius , Onobrichis arenaria и др.

Ассоциация Stipeta capillatae – Hedysa-rumosa grandiflorum – Herbosa

Сообщества ассоциации распространены по задернованным малогумусированным (510 см.) известняковым вершинам холмов с близким залеганием мелового субстрата. Диагностическим видом в них выступает Hedy-sarum grandiflorum , имея высокое покрытие (ОПП – 15%). Вместе с эдификатором Stipa capillata они формируют сообщество с разреженным травостоем (ОПП – 60%) и небольшого видового состава (20-25 видов). Повышенное содержание в почве карбонатов кальция объясняет присутствие в сообществе видов кальцефильной флоры (табл.), наиболее заметными представителями которой являются Scabiosa isetensis , Onosma volgensis , Thymus cimicinus , Astragalus henningii .

Из лугово-степного и степного разнотравья присутствуют виды, способные произрастать на меловых субстратах: Anemone sylves-tris , Tragopogon brеvirostris , Medicago ro-manica , Aster amellus , Veronica incana , Phlomis pungens , Jurinea multiflora , Echinops rutenicus и др. Определенная ксерофитность сообществ проявляется за счет усиления роли степных дерновинных злаков эвриксерофи-лов – Festuca valesiaca и Koeleria cristata .

Ассоциация Stipeta capillatae – Thymu-sosa cimicinus – Herbosa

Сообщества с доминирование Thymus cimicinus распространены достаточно широко. Они встречаются на неполно развитых скелетных черноземовидных почвах в непосредственной близости меловых обнажений и имеют несомкнутый травостой (ОПП – 4060%). В сообществах зарегистрирован 21 вид. Основные ценозообразователи Stipa capillata (ПП – 30%) и Thymus cimicinus (ПП – 20%). Они формируют облик сообществ.

Другие виды представлены единичными экземплярами. Среди них группа кальцефи-лов из 9 видов. Наиболее интересные и редко встречаемые – Gypsophila volgensis и Scabiosa isetensis . Детерминантами здесь являются представители лугово-степного разнотравья: Bupleurum falcatum , Echium russicum , Cen-taurea marschalliana , Vincetoxicum hirundi-naria , Campanula bononiensis , Allium pac-zoskianum (табл.), которые в силу своей экологической пластичности способны произрастать на выходах известняковых пород.

Присутствуют степные дерновинные злаки эвриксерофилы: Festuca valesiaca и Koel-eria cristata . По составу сообществ ассоциация Stipeta capillatae – Thymusosa cimicinus – Herbosa напоминает причерноморские формации тимьянника и тимьянниковых степей (Лавренко, 1980). Вероятно в дальнейшем, при достаточном количестве описаний, возможно выделение в Национальном парке «Хвалынский» самостоятельной тимьянни-ковой формации.

Ассоциация Stipeta capillatae – Linu-mosa ucranicum – Herbosa

Достаточно редко по известняковым эродированным склонам на неполноразвитых скелетных черноземовидных почвах встречаются сообщества с диминированием Linum ucranicum. Они характеризуются небольшим видовым составом (20-25 видов) и разреженным травостоем (ОПП – 60%), при ПП эди-фикатора – 30%, а соэдификатора – 10%. Характерными видами, наиболее четко отражающими эколого-фитоценотические особенности сообществ и позволяющими диаг- ностировать ассоциацию, являются кальце-филы: Linum ucrainicum, Onosma volgensis, Polygala cretacea, Astragalus albicaulus, A. henningii, Melampyrum cristatum и степные мезоксерофилы, характерные для известняковых и меловых обнажений: Gypsophila altis-sima, Euphorbia seguieriana, Aster amellus. Встречены также лугово-степные виды из мезоксерофитов: Stipa pennata, Bromopsis riparia, Bupleurum falcatum, Silene sibirica, Veronica incana. Сообщества ассоциации предпочитают крутые склоны по опушкам сосняков с большим участием соснового подроста.

Псаммофитноразнотравно-тырсовая группа ассоциаций

Ассоциация Stipeta capillatae – Medica-goosa romanica – Pluriherbosa

Сообщества ассоциации крайне редки в связи с ограниченностью песчаных местообитаний на территории парка. Основные экотопы – водораздельные пространства, приуроченные к почвам легкого механического состава – супесчаным черноземам. На них формируется густой полидоминантный травостой (ОПП – 100%) с господством Stipa capillata и Medicago romanica (ОПП – 15%). В ассоциации зарегистрировано 40 видов. Для сообщества характерна доминантная группа лугово-степных видов из ксеромезо-фитов и мезоксерофитов: Bromopsis riparia , Securigera varia , Achillea millefolium , Agrimo-nia eupatopia , Elytrigea repens , Trinia multicau-lis . Разная степень обилия характерна для псаммофитов: Koeleria glauca , Artemisia mar-schalliana , Potentilla arenaria , Dianthus poly-morphus , Gypsophila paniculata , Onobrychis arenaria , Silene sibirica (табл.). Ксерофиты ( Festuca valesiaca и Artemisia austriaca ) нетипичны.

Ассоциация Stipeta capillatae – Carexosa supina – Pluriherbosa

Сообщества этой ассоциации, также как и предыдущей, встречаются редко. Они занимают преимущественно водораздельные пространства на обнажениях песчаного субстрата, как правило, по соседству с небольшими массивами старых дубрав. Проективное по- крытие в них колеблется от 80 до 90% при видовой насыщенности немногим более 45 видов. Близость экотопов с предыдущей ассоциацией обуславливает значительное сходство таксонов по видовому составу, однако имеются и некоторые различия. Ценозообра-зователями здесь являются ковыли Stipa capil-lata (ПП – 20%) и S. pennata (ПП – 15%), в нижнем ярусе господствует Carex supina (ПП – 15%).

Полидоминантный травостой наполовину сформирован видами лугово-степного разнотравья: из мезофитов и ксеромезофитов – Brachypodium pinnatum , Elytrigia repens , Achillea millifolium , Inula germanica , Fragaria viridis , Securigera varia , Trifolium montanum . Более обильно представлены мезоксерофиты – Bromopsis riparia , Salvia nutans , Medicago romanica , Plantago urvillei , Thymus marschal-lianus (табл.). Из кустарников присутствует Amygdalus nana . Характерными, но не обильными, являются песчано-степные виды: Helichrisum arenarium , Artemisia marschal-liana , Dianthus polymorphus , Koeleria glauca , Potentilla arenaria и виды, предпочитающие песчаные субстраты: Gypsophila paniculata , Silene sibirica , Onobrychis arenaria , средневолжский эндемик Dianthus volgicus . Также как и в предыдущей ассоциации, отмечена единичная встречаемость Festuca valesiaca и Artemisia austriaca .

Итак, сообщества ассоциаций разнотрав-но-тырсовой группы характеризуются полидоминантностью. При эдификаторе Stipa capillata соэдификатором в них выступают доминанты из группы характерных видов. Видовой состав проявляет значительное сходство сообществ. В нем преобладают лугово-степные виды из ксеромезофитов и мезоксерофитов. Они составляют 51% от общего видового состава тырсовой формации. Наличие в парке экотопов, связанных с выходом мел-мергельных и кремнистых пород обуславливает некоторое разнообразие петро-фитных вариантов – кальцефитно-петрофитных и псаммо-петрофитных.

Типчаково-тырсовая группа ассоциаций ( Stipeta capillatae – Festucosa valesiacae ) в отличие от разнотравно-тырсовой, характеризуется фрагментарной встречаемостью. В зависимости от увлажнения экотопа в группе дифференцируются две ассоциации.

Ассоциация Stipeta capillatae – Festu-cosa valesiaca – Pluriherbosa

Сообщества встречаются по вершинам невысоких увалов и пологим длинным склонам в пределах западного макросклона Хвалынских гор. Их экотопы, находясь в тени западного макросклона, характеризуются определенной мезофитностью. Они связаны с карбонатными черноземами. Благоприятное увлажнение и минеральное питание проявляется в формировании сообществ с густым травостоем (ОПП – 100%) и видовым богатством до 40 видов. Отличительная черта сообществ – высокие показатели обилия доминантов из эв-риксерофилов – Stipa capillata (ПП – 50%), Festuca valesiaca (ПП – 20%). Отмечено постоянное присутствие и обилие степного вида – Galatella villosa . Возрастает роль луговостепных и степных мезоксерофилов: Salvia nutans , Medicago romanica , Trinia multi-caulis , Astragalus testiculatus и др. (табл.). Напротив, снижена роль лугово-степных ксеро-мезофитов: Poa angustifolia , Salvia tesquicola , Achillea millifolium , Securigera varia , Filipen-dula vulgaris , Adonis vernalis и др. Единично отмечены кальцефилы: Hedysarum grandiflo-rum , Onosma volgensis и Galium octonarium . Сообщества ассоциации по облику напоминают луговую степь, а по сути носят переходный характер от луговых степей к настоящим.

Ассоциация Stipeta capillatae – Festu-cosa valesiaca – Herbosa

Сообщества ассоциации распространены по выпуклым средним частям восточного макросклона Хвалынских гор. Склоны, ориентированные на восток в сторону Заволжья, являются более засушливыми по сравнению с экотопами западного макросклона. Преобладающий тип почв – неполноразвитые черноземовидные порой сильно защебненные. Подобная экологическая специфика способствует формированию сообществ более ксеро- фитного облика, что отражается в разреженной структуре травостоя (ОПП – 60%), небольшой видовой насыщенности (до 35 видов) и в наборе характерных видов. Основу травостоя и доминирующее положение занимают степные дерновинные злаки эвриксе-рофилы – Stipa capillata (ПП – 30%) и Festuca valesiaca (ПП – 15%). Постоянно присутствует Koeleria cristata. Характерно появление эфемероида Poa bulbosa. Усиливается участие степных мезоксерофилов – Salvia nutans, Jur-inea multiflora, Thymus marschallianus, Adonis wolgensis, Potentilla humifusa, Linaria ruthenica, Eryngiumplanum и др.

Проявление ксерофитности происходит за счет присутствия синузии степных видов – Astragalus testiculatus , A. varius , Gypsophila altissima . Содержание щебня в почве объясняет повышенную роль петро- и кальцефильных видов: Pimpinella tragium , Onomsa volgensis , Galium octonarium , Gypsophila altis-sim a и Vincetoxicum hirundinaria .

Сообщества ассоциации Stipeta capillatae – Festucosa valesiaca – Herbosa являются наиболее редкими. Они формируются по выпо-ложенным уступам восточного макросклона Приволжской возвышенности и их фрагменты представляют типичную степь за счет доминирования степных дерновинных злаков эвриксерофилов ( Stipa capillata и Festuca valesiaca ) и усиления синузии степных полукустарничков ( Kochia prostrate ) и кустарничков ( Ephedra distachya ).

Заключение

Впервые для национального парка «Хва-лынский» проведена эколого-фитоценотическая классификация тырсовых степей. Синтаксономический анализ позволил выявить их региональные особенности; полученные данные могут быть экстрополи-рованы на среднюю часть Приволжской возвышенности в пределах Саратовского Приволжья.

В зависимости от экологических особенностей и совокупности сообществ с одинаковым составом эдификаторов и соэдификато-ров в тырсовой формации дифференцирова- ны 2 группы ассоциаций – разнотравно-тырсовая и типчаково-тырсовая. В разно-травно-тырсовой группе диагностированно 6 ассоциаций и 7 их экологических вариантов. По набору эко-фитоценотипов (ксеромезо-фиты и мезоксерофиты – более 50%) они представляют типичный вариант южных луговых степей Восточноевропейской лесостепной провинции. В наборе видов экологических вариантов разнотравно-тырсовой группы ассоциаций четко проявляются характерные черты петрофитной растительности Приволжской возвышенности.

Ассоциации типчаково-тырсовой группы из-за фрагментарной встречаемости не типичны для парка. По сути, они представляют

Список литературы Синтаксономический анализ тырсовой формации национального парка "Хвалынский"

- Бобровская Н.И. Климатические рубежи основных подзональных типов восточноевропейских степей. Наука в Центральной России, 2013, № 2, с. 6-12.

- Борисова И.В., Исаченко Т.И., Калинина О.В., Карамышева З.В., Рачковская Е.И. Список основных растений Северного Казахстана по жизненным формам и эколого-фитоценотическим группам. Тр. Бот. ин-та им. В.Л. Комарова АН СССР. Сер. III (геоботаника). М.; Л., 1961, вып. 13, c. 487-514.

- Болдырев В.А. Основные закономерности почвенного покрова Саратовской области. Саратов, 1997, 16 с.

- Василевич В.И. О методах классификации растительности. Бот. журн., 1985, т. 70, № 2, с. 1596-1605.

- Демина О.Н. Классификация растительности степей бассейна Дона. Ростов-на-Дону, 2015, 201 с.