Синтаксономический и ординационный анализы восстановительных сукцессий травяной растительности правобережья реки Оби (Алтайский край)

Автор: Овчарова Наталья Владимировна, Ямалов Сергей Маратович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 3-1 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты синтаксономического и ординационного анализов восстановительных сукцессий на залежах в равнинной части правобережья р. Оби (Бийско-Чумышская возвышенность) в Алтайском крае. Выделены 14 безранговых сообществ травяной растительности, которые разбиты на 4 стадии сукцессии (возраст сообществ менее 5 лет; 5-7 лет; 10-14 лет, 15-20 лет) и 3 ряда сукцессии (умеренно влажный, мезофитный, ксерофитный). Показано, что восстановительная сукцессия протекает быстрее с увеличением фактора увлажнения местообитаний сообществ.

Сукцессии, динамика растительности, синтаксономия, ординация, фитосоциологический спектр, залежи, луга, степи, оld-field

Короткий адрес: https://sciup.org/148201786

IDR: 148201786 | УДК: 581.9

Текст научной статьи Синтаксономический и ординационный анализы восстановительных сукцессий травяной растительности правобережья реки Оби (Алтайский край)

Н арушение человеком экосистем вызывает их ответную реакцию – вторичные автогенные сукцессии. Эти сукцессии разнообразны, как разнообразны и варианты нарушения экосистем человеком. Они могут быть пирогенными, восстановительными после рубок, постпастбищной демутацией, и т.п. [8]. Особый вариант таких сукцессий – восстановление растительности на залежах.

Восстановление растительного покрова после распашки – традиционный объект геоботанических исследований [1, 6, 9, 16, 12, 24, 19, 21, 17]. Он не потерял актуальности и в настоящее время в связи с выведением из сельскохозяйственного оборота значительных площадей земель.

В 1954 г. в Алтайском крае была распахана значительная территория – 2,3 млн. га целинных массивов на месте травяных экосистем – лугов и луговых степей, что составляет около 30% всех посевных площадей края [12, 4]. В последние 1015 лет стало невыгодным засевать все пахотные угодья, особенно низкоплодородные и, поэтому, как результат влияния рыночных механизмов, стали обычными незасеянные поля – т.н. «вынужденные» залежи, находящиеся на разных стадиях восстановительных сукцессий. В основном они имеют относительно молодой возраст. Однако из-за низкой продуктивности некоторые поля были выведены из пашни более 15-20 лет назад и представляют относительно старовозрастные залежи.

В районе исследования - правобережной части реки Оби в Алтайском крае почти полностью уничтоженные распашкой луга и луговые степи, некогда характерные для зональных территорий северной лесостепи, сейчас находятся на стадии

восстановления. Цель настоящего исследования – выявить закономерности протекания этого процесса с использованием синтаксономического и ординационного анализов.

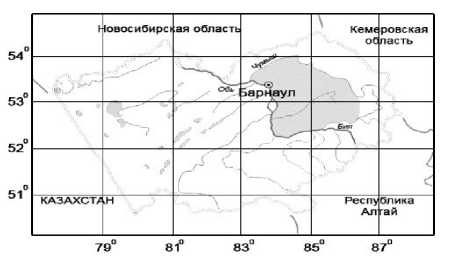

Исследуемая территория (рис. 1) расположена в равнинной части правобережья р. Оби (Бийско-Чумышская возвышенность) в Алтайском крае между реками Обь, Чумыш, Бия, расчлененная хорошо развитой долинно-балочной сетью [5].

Рис. 1. Район исследования

Таблица 1 . Основные климатические характеристики района исследования

|

Показатели климата |

Значения |

|

Средняя температура воздуха января, °С |

-18.0 |

|

Средняя температура воздуха июля, °С |

+17.0 |

|

Продолжительность безморозного периода, дней |

130 |

|

Среднегодовое количество осадков, мм |

400-500 |

Климат района характеризуется континентальностью. Основные климатические характеристики приведены в табл. 1.

Большая часть территории сложена нижнечетвертичными песками, перекрытыми мощным плащом лёссовидных суглинков, широко распространены выщелоченные черноземы, также лёссовидные пылеватые суглинки, темно-серые лес- ные, лугово-черноземные или черноземнолуговые почвы [3].

Согласно геоботаническому районированию Алтайского края [2] исследуемая территория относится к подзоне средней лесостепи.

В районе распространены березовые (местами раскорчеванные), меньше – сосновые и осиновые леса. Целинная луговая степь в настоящее время сохранилась по южным, западным и юговосточным склонам. Северные и восточные склоны равнинной части правобережья р. Оби заняты суходольными настоящими, остепненными и лесными лугами. В долинах рек на засоленных почвах развиваются злаковые солончаковые луга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В основу работы положено 336 геоботанических описаний разновозрастных залежей, выполненных Н.В. Овчаровой, Т.А. Терёхиной, Н.В. Елесовой, Т.М. Копытиной, в период полевых сезонов 2007-2011 гг. При обработке материала учитывался возраст залежей - от 5 до 20 лет и использования сообществ: сенокос, пастбище, залежь.

Геоботанические описания выполнялись на площадках размером 10 х10м. Участие видов в растительном покрове оценивалось по шкале Браун-Бланке (Миркин и др., 2000): r – вид на площадке встречен в единичных экземплярах; + – вид имеет проективное покрытие до 1%; 1 – вид имеет проективное покрытие от 1 до 5%; 2 – от 5 до 25%; 3 – от 25 до 50%; 4 – от 50 до 75%; 5 – выше 75%. При составлении синоптических таблиц использована шкала постоянства: r – 0,1-5%; + – 6-10%; I – 11-20%; II – 21-40%; III – 41-60%; IV – 61-80%; V – 81-100%.

При определении видов использовались «Определитель растений Алтайского края» (2003), «Флора Сибири» (1987 – 1997), «Флора Западной Сибири» (1927 – 1964). Названия видов в работе приведены по сводке С.К. Черепанова (1995).

Геоботанические описания были введены в базу данных TURBOVEG [20]. Они послужили исходным материалом для ручной обработки фито-ценотических таблиц с использованием программы MEGATAB [20]. При обработке материала применен как классический синтаксономический анализ - методом Браун-Бланке [18, 8], так и неклассический синтаксономический анализ – «дедуктивный метод» классификации К. Копечки и С. Гейни [9].

Для экологического анализа закономерностей сукцессий была использована непрямая ордина-ция методом Detrended correspondence analysis (DCA - ординация), реализованным в прикладном пакете программ CANOCO 4.5 [25]. Ординирова-лись синоптические описания выделенных сообществ.

При анализе сукцессий применялся метод построения фитосоциологических спектров сообществ, т.е. определялось соотношение доли участия в составе ядра ценофлор (виды выше II класса постоянства) групп видов, связанных с разными высшими единицами эколого-флористической классификации [26].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате синтаксономического анализа геоботанических описаний разновозрастных залежей были выделены 14 безранговых сообществ, обзор которых приведен в таблице 2.

Возраст залежей был разбит на 4 класса: I класс возраста - менее 5 лет; II класс - 5-7 лет; III класс - 10-14 лет; IV класс - 15-20 лет. Каждому синтаксону соответствует свой класс возраста, который интерпретирован как стадия сукцессии:

I стадия – cообщество Lactuca serriola;

II стадия – дериватное сообщество Poa praten-sis [ Artemisietea vulgaris ]; базальное сообщество Agrostis tenuis [ Artemisietea/Molinio-Arrhenatheretea ]; базальное сообщество Bromopsis inermis [ Artemisietea/Molinio-Arrhenatheretea ]; сообщество Bromopsis inermis ;

III стадия – сообщество Agrostis stolonifera ; сообщество Poa pratensis ; сообщество Poa angus-tifolia ; сообщество Elytrigia repens ; сообщество Agrostis clavata ;

IV стадия – сообщество Agrostis tenuis ; сообщество Dactylis glomerata ; сообщество Nonea pulla - Poa angustifolia ; сообщество Vicia amoena-Poa angustifolia.

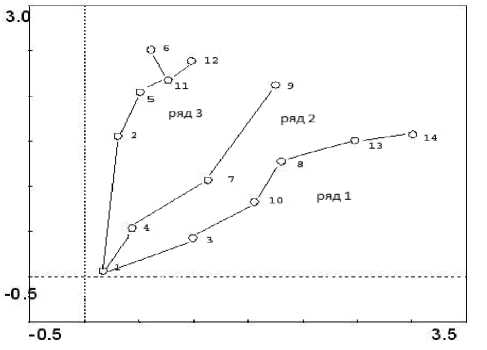

Для «конструирования» сукцессионных рядов был проведен ординационный анализ синтаксо-нов, результаты которого представлены на рис. 2. Первая ось DCA- ординации взяла на себя 34% вариации, вторая – 15%. Первая ось интерпретирована как фактор возраста сообществ (стадия сукцессии), вторая – фактор увлажнения. Результаты синтаксономического и ординационного анализа позволяют выстроить три гипотетических ряда восстановительной сукцессии по основным факторам – возрасту сообществ (стадией сукцессии) и характеру увлажнения местообитаний (рис. 2). Ряд I – «ксерофитный», представляет изменения сообществ в направлении формирования луговых степей. Ряд 2 – «мезофитный», представляет изменение сообществ в направлении формирования мезофитных лугов нормального увлажнения. Ряд 3 – «умеренно влажный» ряд сообществ на достаточно увлажненных местообитаниях в направлении формирования мезофитных и умеренно влажных лугов.

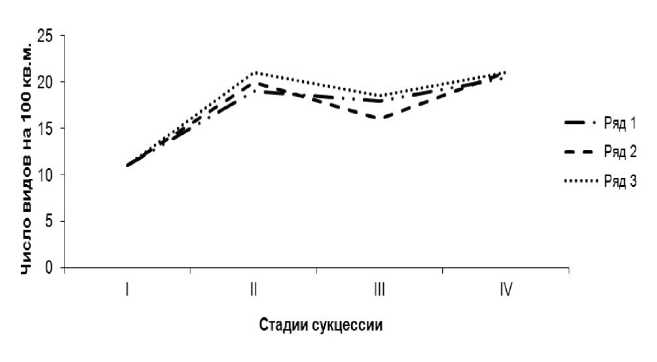

Выстроенные сукцессионные ряды позволяют выявить динамику главного синтетического показателя – видовой насыщенности сообществ (число видов на 100 м2). График ее изменения (рис. 3) показывает увеличение видовой насыщенности от

11 видов на первой стадии, до 20-21 вида - на по- дов и образует два пика - на II и IV стадии (рис.

следней. Как видно из рисунка, кривая видовой 3).

насыщенности сходна у трех сукцессионных ря-

Таблица 2. Сокращенная обзорная таблица сообществ разных стадий восстановительных сукцессий травяной растительности

|

Порядковый номер синтаксона |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

Число описаний |

4 |

4 |

9 |

25 |

8 |

21 |

12 |

12 |

23 |

8 |

29 |

26 |

20 |

19 |

|

Ср. число видов на 100 м2 |

11 |

20 |

19 |

20 |

22 |

19 |

16 |

20 |

21 |

16 |

18 |

21 |

22 |

19 |

|

Использование |

З |

З |

З |

С |

С |

П |

П |

П |

П |

П |

П |

С |

З,П |

З,П |

|

Класс возраста |

I |

II |

II |

II |

II |

III |

III |

III |

IV |

III |

III |

IV |

IV |

IV |

Д.в. cообщества Lactuca serriola

|

Lactuca serriola |

V 2-3 |

II |

II |

r . |

r . . |

|

Setaria pumila |

V r-2 |

. |

II |

r . |

. . I |

|

Brassica napus |

V |

. |

. |

.. |

... |

|

Panicum miliaceum |

V |

. |

. |

.. |

... |

Д.в. дериватного сообщества Poa pratensis [ Artemisietea vulgaris ] и сообщества Poa pratensis

|

Poa pratensis . |

V 3-4 |

IV |

IV |

III |

IV |

V 2-3 |

II |

IV |

III |

IV |

III |

III |

I |

|

Cannabis ruderalis . |

IV |

. |

+ |

I |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Artemisia absinthium . |

IV |

. |

. |

. |

. |

I |

+ |

II |

. |

I |

r |

+ |

+ |

|

Polygonum aviculare . |

IV |

. |

. |

. |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Carduus crispus . |

III |

I |

I |

. |

r |

+ |

II |

. |

. |

. |

+ |

+ |

. |

|

Д.в. базального сообщества Agrostis tenuis [ Artemisietea vulgaris/Molinio-Arrhenatheretea ] |

|

Agrostis tenuis . . V III I . + . V2-4 . . V . + |

|

Artemisia vulgaris II II V IV II II + + . . I . . . |

|

Д.в. базального сообщества Bromopsis inermis [ Artemisietea vulgaris/Molinio-Arrhenatheretea ] и |

|

сообщество Bromopsis inermis |

|

Bromopsis inermis . II . Vr-4 V2-4 . III V . . II II . . |

|

Д.в. сообщества Agrostis stolonifera |

|

Agrostis stolonifera . II . . . V2-3 I . . . . . . . |

|

Д.в. сообщества Poa angustifolia |

|

Poa angustifolia . . . I . II II V2-3 I II r II Vr-3 V2-4 |

|

Д.в. сообщества Agrostis tenuis |

|

Pimpinella saxifraga . . . I II r . II Vr-3 . I II . + |

|

Plantago lanceolata . . I + . . + I IV . . . . . |

|

Trifolium arvense . . . . . . . II IV . . . . . |

|

Lotus ucrainicus . . . . . . . . III . . . . . |

|

Д.в. сообщества Elytrigia repens |

|

Elytrigia repens . II II II I IV II III r V2-3 I r r II |

|

Festuca pseudovina . . . . . . + . . III . . . . |

|

Д.в. сообщества Agrostis clavata |

|

Agrostis clavata . . . r . . + . . . Vr-3 . . . |

|

Amoria hybrida . . I II I II I I I . III II . . |

|

Androsace filiformis . . . . . . . . . . II . . . |

|

Д.в. сообщества Dactylis glomerata |

|

Dactylis glomerata . IV II II V V III II r II V V2-4 r I |

Д.в. сообщества Nonea pulla - Poa angustifolia

|

Nonea pulla |

. . . . II |

r |

II |

II r |

I |

. |

+ |

IV |

II |

|

Д.в. сообщества Vicia amoena-Poa angustifolia |

|||||||||

|

Vicia amoena |

. . III II II |

. |

+ |

II + |

III |

I |

II |

II |

V r-4 |

|

Filipendula vulgaris |

. .... |

. |

. |

+ r |

. |

I |

I |

II |

V |

|

Phlomoides tuberosa |

. ...I |

. |

+ |

.. |

. |

. |

r |

II |

IV |

|

Fragaria viridis |

. .... |

r |

. |

II r |

. |

. |

+ |

III |

IV |

|

Trommsdorfia maculata |

. .... |

r |

. |

.. |

. |

. |

. |

II |

IV |

Д.в. класса Molinio-Arrhenatheretea

|

Trifolium pratense |

. |

II |

I |

III |

IV |

III |

II |

III |

V |

IV |

II |

V |

+ |

. |

|

Stellaria graminea |

. |

III |

III |

II |

IV |

IV |

III |

II |

IV |

I |

V |

III |

II |

II |

|

Vicia cracca |

. |

II |

III |

III |

V |

III |

III |

. |

IV |

I |

III |

III |

III |

+ |

|

Achillea millefolium |

. |

. |

. |

II |

II |

II |

III |

I |

II |

. |

II |

I |

II |

II |

|

Phleum pratense |

. |

. |

. |

I |

II |

IV |

III |

II |

I |

II |

III |

IV |

. |

I |

|

Galium mollugo |

. |

. |

. |

r |

I |

+ |

+ |

+ |

III |

IV |

II |

IV |

I |

II |

|

Leucanthemum vulgare |

. |

. |

. |

r |

III |

II |

+ |

. |

II |

. |

IV |

IV |

II |

I |

|

Plantago media |

. |

. |

. |

+ |

II |

I |

II |

III |

I |

I |

. |

r |

III |

I |

|

Ranunculus polyanthemos |

. |

III |

. |

r |

II |

II |

. |

+ |

+ |

. |

II |

I |

I |

+ |

|

Agrostis gigantea |

. |

II |

. |

r |

I |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

r |

. |

. |

|

Festuca pratensis |

. |

III |

. |

+ |

IV |

r |

. |

I |

+ |

I |

. |

II |

. |

. |

|

Lathyrus pratensis |

. |

. |

II |

. |

II |

. |

. |

. |

r |

. |

. |

r |

. |

. |

|

Carum carvi |

. |

II |

. |

. |

. |

. |

. |

I |

r |

I |

. |

+ |

. |

. |

|

Д. |

в. класса Festuco-Brometea |

|||||||||||||

|

Medicago falcata |

. |

III |

III |

III |

III |

II |

III |

IV |

II |

IV |

II |

II |

V 2-3 |

V |

|

Centaurea scabiosa |

. |

. |

. |

r |

I |

r |

I |

I |

r |

III |

III |

I |

III |

V |

|

Galium verum |

. |

II |

. |

I |

I |

r |

. |

III |

I |

. |

II |

II |

IV |

IV |

|

Onobrychis arenaria |

. |

. |

. |

. |

IV |

. |

II |

II |

. |

. |

II |

II |

. |

. |

|

Phleum phleoides |

. |

. |

. |

r |

I |

r |

+ |

+ |

. |

. |

+ |

I |

IV |

IV |

|

Scabiosa ochroleuca |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

r |

. |

V |

IV |

|

Veronica spicata |

. |

. |

. |

r |

. |

+ |

. |

+ |

. |

. |

. |

r |

III |

I |

|

Adonis vernalis Dracocephalum thymiflo-rum |

. . |

. . |

. . |

. I |

. . |

. . |

. + |

. . |

. I |

. . |

. . |

. r |

II I |

II III |

|

Д. |

в. класса Trifolio-Geranietea |

|||||||||||||

|

Crepis tectorum |

II |

. |

II |

II |

II |

II |

III |

II |

r |

I |

II |

III |

r |

+ |

|

Agrimonia pilosa |

. |

V |

. |

r |

. |

+ |

+ |

II |

II |

IV |

II |

+ |

II |

II |

|

Veronica chamaedrys |

. |

II |

. |

r |

II |

II |

. |

. |

IV |

. |

II |

II |

r |

+ |

|

Origanum vulgare |

. |

. |

. |

. |

. |

I |

. |

. |

r |

I |

. |

. |

+ |

+ |

|

Hypericum perforatum |

. |

. |

. |

+ |

I |

I |

. |

. |

IV |

I |

III |

III |

+ |

I |

|

Anthemis tinctoria |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

II |

. |

. |

r |

. |

. |

|

Д |

.в. класса Stellarietea media |

|||||||||||||

|

Convolvulus arvensis |

V |

II |

V |

V |

V |

IV |

III |

V |

III |

II |

IV |

V |

II |

I |

|

Chenopodium album |

IV |

II |

III |

I |

II |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

r |

I |

. |

|

Conyza canadensis |

IV |

. |

III |

II |

. |

I |

I |

I |

r |

III |

. |

. |

. |

. |

|

Matricaria recutita |

II |

. |

III |

III |

. |

+ |

. |

. |

. |

IV |

. |

r |

. |

. |

|

Sisymbrium loeselii |

. |

III |

II |

II |

II |

. |

I |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Lathyrus tuberosus |

. |

. |

. |

+ |

I |

IV |

II |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Pastinaca sylvestris |

. |

. |

II |

I |

I |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

+ |

. |

. |

|

Cirsium arvense |

. |

. |

II |

+ |

II |

. |

. |

. |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

|

Д.в. |

класса |

Artemisietea vulgaris |

|

|

Berteroa incana |

. IV IV |

IV |

II V IV V III V III V V III |

|

Potentilla argentea |

. II IV |

II |

IV V V IV III V V III V II |

|

Artemisia sieversiana |

IV II IV |

IV |

I III III II I III III . II + |

|

Achillea asiatica |

. . IVr-3 |

IV |

I I II III IV V II II I II |

|

Linaria vulgaris |

. . IV |

IV |

II III II II III IV + III . + |

|

Echium vulgare |

. II . |

. |

. III III I IV III V IV IV III |

|

Urtica dioica |

. II I |

r |

. + II . . . . . . . |

|

Melandrium album |

. . II |

II |

III I . . r . I II r . |

|

Cichorium intybus |

. . I |

III |

II I . II I . I II r . |

|

Picris hieracioides |

. . III |

III |

. . . + ..... . |

|

Nonea rossica |

... |

. |

II r . III + . . I . I |

|

Melilotus officinalis |

... |

III |

I . . II r . . . . . |

|

Bunias orientalis |

... |

r |

II . + II . . . I . . |

|

Melilotus albus |

. . II |

II |

I . . + . . . + . . |

|

Д.в. класса Polygono arenastri-Poetea annuae |

|||

|

Taraxacum officinale |

. II IV |

II |

III II I III II . II II r + |

|

Amoria repens |

. . II |

I |

I III III II II V I II r . |

|

Plantago major |

. II II |

+ |

I ......r . . |

Примечание. Д.в. – диагностические виды, выделены цветом. Использование: З - залежь, П - пастбище, С - сенокос. Синтаксоны: 1 – сообщество Lactuca serriola; 2 - дериватное сообщество Poa pratensis [ Artemisietea vulgaris ]; 3 - базального сообщества Agrostis tenuis [ Artemisietea/Molinio-Arrhenatheretea ]; 4 - базального сообщества Bromopsis inermis [ Artemisietea vulgaris/Molinio-Arrhenatheretea ]; 5 - сообщество Bromopsis inermis ; 6 - сообщество Agrostis stolonifera ; 7 - сообщество Poa pratensis ; 8 - сообщество Poa angustifolia ; 9 - сообщество Agrostis tenuis ; 10 - сообщество Elytrigia repens ; 11 - сообщество Agrostis clavata ; 12 - сообщество Dactylis glomerata ; 13 - сообщество Nonea pulla - Poa angustifolia ; 14 - сообщество Vicia amoena-Poa angustifolia.

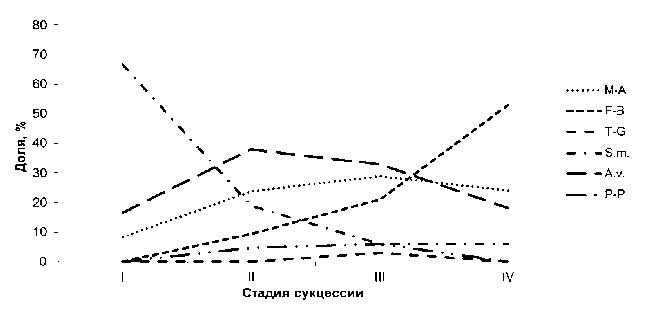

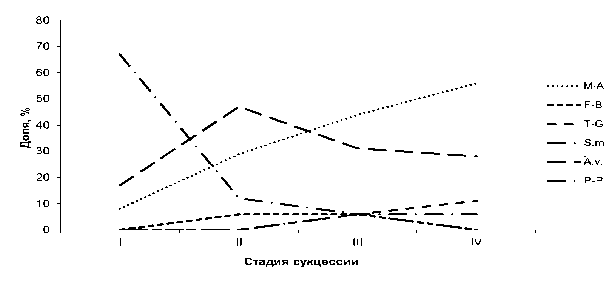

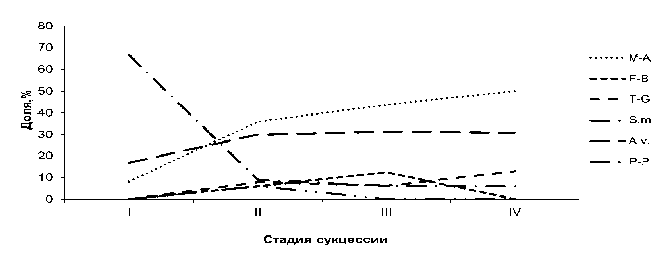

Природу этого явления хорошо иллюстрирует динамика фитосоциологического спектра сообществ (рис. 4, 5, 6). В его анализе использованы виды аффинные следующим классам растительности:

Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951 - рудеральные сообщества двумноголетников;

Polygono arenastri-Poetea annuae Rivas-Martínez 1975 corr. Rivas-Martínez et al. 1991 -сильно сбитые луговые пастбища;

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947 -степи;

Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 - вторичные послелесные луга;

Trifolio-Geranietea Th. Müller 1962 - ксеро-термные опушки.

По трем рядам прослеживается общая схема сукцессии: «сообщества однолетних полевых сорняков – рудеральные сообщества двумноголетников – естественные (квазинатураль-ные) травяные сообщества лугов и степей», которая вполне традиционна для восстановительных

Рисунок 2. Положение выделенных синтаксонов в пространстве главных осей DCA – ординации. Цифры соответствуют порядковым номерам синтак-сонов в табл. 1. Линиями показаны предполагаемые направления восстановительных сукцессий по 3 рядам (см. текст).

сукцессий [22, 23]. Видно, что при увеличении стадии сукцессии во флористическом составе сообществ происходит замещение видов классов синантропной растительности ( Stellarietea mediae, Artemisietea vulgaris, Polygono-Poetea ),

Рисунок 3. Изменение видовой насыщенности сообществ по рядам восстановительной сукцессии.

Рисунок 4. Изменение фитосоциологического спектра сообществ в ряду 1 (ксерофитный).

Примечание. Здесь и в рис. 5,6 сокращены классы: М-А - Molinio-Arrhenatheretea , F-B - Festuco-Brometea , T-G - Trifolio-Geranietea, S.m. - Stellarietea mediae, A.v. - Artemisietea vulgaris, P-P – Polygono-Poetea.

Рисунок 5. Изменение фитосоциологического спектра сообществ в ряду 2 (мезофитный)

Рисунок 6. Изменение фитосоциологического спектра сообществ в ряду 3 (умеренно влажный)

видами классов естественной растительности ( Molinio-Arrhenatheretea, Festuco-Brometea, Trifolio-Geranietea ). Особенно интенсивно этот процесс происходит на второй стадии сукцессии при возрасте сообществ 5-7 лет, в результате чего резко повышается их видовая насыщенность.

В то же время смена видов происходит с разной скоростью по разным рядам сукцессии. Прослеживается закономерность - чем выше увлажнение местообитаний, тем выше скорость сукцес- сии в сообществах. Быстрее формируются умеренно влажные луга (ряд 3). Здесь уже на второй стадии в ценофлоре сообществ лидирует группа луговых видов класса Molinio-Arrhenatheretea. Значительно медленнее протекает сукцессия в направлении формирования луговых степей (ряд 1). В этом варианте сукцессии виды степей класса Festuco-Brometea только к четвертой стадии с возрастом сообществ 15-20 лет начинают играть активную роль во флористическом составе.

Работа выполнена в рамках программы стратегического развития ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный университет" на 2012-2016 годы "Развитие Алтайского государственного университета в целях модернизации экономики и социальной сферы Алтайского края и регионов Сибири, мероприятие "Академическая мобильность" (№2013.311.1.46), при поддержке гранта РФФИ №11-04-97008-р_поволжье_а и программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития».

Список литературы Синтаксономический и ординационный анализы восстановительных сукцессий травяной растительности правобережья реки Оби (Алтайский край)

- Александрова В.Д. Изучение смен растительного покрова//Полевая геоботаника. М.-Л.: Наука, 1964. Т. 3. С. 300-447.

- Александрова В.Д., Гуричева Н.П., Иванина Л.И. Растительный покров и природные кормовые угодья Алтайского края/Природное районирование Алтайского края. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 135 -202.

- Базилевич Н.И., Шаврыгин П.И. Интразональные почвенные районы Алтайских равнин/Почвы Алтайского края. М.: Изд -во АН СССР, 1959. C. 269 -274.

- Занин Г.В., Александрова В.Д. Физико-географическая характеристика территории освоения целинных и залежных земель в Алтайском крае/Известия всесоюзного географического общества. 1955. Том 87, вып. 3. С. 205 -219.

- Кравцова В.И. Строение рельефа и его значение для сельского хозяйства Алтайского края//Почвы Алтайского края. М.: Изд -во АН СССР, 1959. С. 9 -23.

- Лебедева В.Х. Залежные сукцессии с участием Ambrosia artemisiifolia (Asteracea)//Бот. журнал. 1993. Т. 78. № 6. С. 101-113.

- Миркин Б.М., Мартыненко В.Б., Ямалов С.М., Наумова Л.Г. Теория и практика принятия решений при классическом и неклассическом синтаксономическом анализе//Растительность России. СПб. № 14. 2009. С. 142-152.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Современное состояние основных концепций науки о растительности. Уфа: Гилем, 2012. 488 с.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломещ А.И. Современная наука о растительности. М., 2000. 264 с.

- Миркин Б.М., Ямалов С.М., Наумова Л.Г., Баянов А.В., Сайфуллина Н.М. Вклад синтаксономии в изучение динамики растительности//Журнал общей биологии, 2012. Т. 73, № 4. С. 271-283.

- Определитель растений Алтайского края/Под ред. И.М. Красноборова. Новосибирск: Изд -во СО РАН, 2003. 634 с.

- Орловский Н.В. Освоение целинных и залежных земель в Алтайском крае. М., 1955. 104 с.

- Флора Западной Сибири. Томск: Изд -во Томск. ун-та, 1927 -1964. Т. 1 -13.

- Флора Сибири: в 14 т. Новосибирск: Наука, 1987 -1997. Т. 1 -13.

- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб: Мир и семья, 1995. 992 с.

- Ямалов С.М., Хасанова Г.Р. Синтаксономия сообществ залежей//Синантропная растительность Зауралья и горно-лесной зоны Республики Башкортостан: фиторекультивационный эффект, синтаксономия, динамика. Уфа: Гилем, 2008. С. 158-165.

- Austrheim G., Gunilla E., Olsson A. How does continuity in grassland management after ploughing affect plant community patterns?//Plant Ecology. 1999. № 145. P. 59-74.

- Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. Grundzuge der Vegetationskunde. 3 Aufl. Wien-New York: Springer-Verlag, 1964. 865 s.

- Chenghua Y, Heping A. An evaluation of the initial stages of natural succession on abandoned land in mountain areas//IAHS Publ., 1992. № 209. P. 465-469.

- Hennekens S.M. 1996. TURBO(VEG). Software package for input, processing, and presentation of phytosociological data. User's guide. IBN-DLO, University of Lancaster. Lancaster, 59 p.

- Inouye R.S. Species-area and estimates of total species richness in an old-field chronosequence//Plant Ecology. 1998. № 137. P. 31-40

- Luzuriaga A.L., Escudero A. What determines emergence and net recruitment in an early succession plant community? Disentangling biotic and abiotic effects//J. Veget. Sci. V. 19. 2008. N 4. P. 445-456.

- Santana V.M., Baeza M.J., Marrs R.H., Vallejo V.R. Old-field secondary succession in SE Spain: can fire divert it?//Plant Ecol. 2010. V. 211. № 2. P. 337-349.

- Succession in abandoned fields. Studies in Central Bohemia, Czechoslovakia/Ed. Osbornova J. et al. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1990. 168 p.

- ter Braak C.J., Smilauer P. CANOCO Reference manual and CanoDraw for Windows User's guide: Software for Canonical Community Ordination (version 4.5). Ithaca: Microcomputer Power, 2002. 500 s.

- Yamalov S.M., Bayanov A.V. Phytosociological spectrum as an indicator of species richness of plant communities//Russian Journal of Ecology. 2010. № 2. С. 180-182.