Синтаксономическое разнообразие и экотопы лесных сообществ поймы реки Лямин (Сургутское Полесье)

Автор: Кукуричкин Глеб Михайлович, Бабюк Сергей Иванович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрено синтаксономическое разнообразие лесной растительности поймы реки Лямин (на уровне циклов и формаций). Показаны зависимость фиторазнообразия поймы от литологии бассейна реки и связь растительности и динамично изменяющихся аллювиальных почв.

Пойменные леса, аллювиальные почвы, эколого-фитоценотическая классификация

Короткий адрес: https://sciup.org/148200808

IDR: 148200808 | УДК: 581.9(571.122-282.256.149):581.55.051

Текст научной статьи Синтаксономическое разнообразие и экотопы лесных сообществ поймы реки Лямин (Сургутское Полесье)

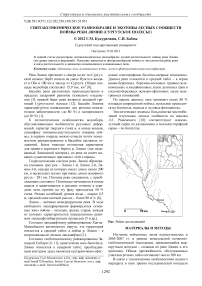

Река Лямин протекает с севера на юг по Сургутской низине: берёт начало на увале Нумто и впадает в Обь в 100 км к западу от Сургута. Общая площадь водосбора составляет 15,9 тыс. км2 [8].

Бассейн реки расположен преимущественно в пределах зандровой равнины тазовского оледенения [3], правый берег реки является западной границей Сургутского полесья [12]. Бассейн Лямина характеризуется наивысшими для региона показателями заболоченности (до 80 %) и заозеренности (до 20 %) [1].

К литологическим особенностям водосбора, обусловливающим особенности русловых деформаций, характер твердого стока и, в конце концов, специфику почвенно-растительного покрова поймы, в первую очередь можно отнести почти повсеместное распространение в бассейне песчаных отложений. Более тяжелые отложения характерны для правого коренного берега р. Лямин (так называемый Ляминский материк), но река не имеет никаких существенных притоков с этой стороны.

Гидрологическая система реки Лямин образована слиянием трех рек – Лямин 1-й, Лямин 2-й, Ля-мин-3-й, каждая из которых имеет длину около 200 км, и нескольких малых притоков; длина основного русла – 281 км. Питание реки смешанное, с преобладанием снегового. Половодье начинается в конце апреля и заканчивается в среднем течении к середине лета; причем на эту фазу приходится 50 % стока. Размах колебаний уровня воды – свыше 4,5 м, средний многолетний расход – более 90 м3/с [8].

Лямин – активно меандрирующая река. В ходе свободного меандрирования формируются основные зоны поймы – молодая, зрелая, старая, каждая из которых характеризуется определенным режимом ландшафтообразующих процессов [5 и др.].

Согласно ландшафтному районированию Ханты-Мансийского автономного округа, эта территория относится к средней тайге; а пойма р. Лямин – к интразональным лесным ландшафтам [1].

Согласно геоботаническому районированию Западной Сибири [4; 11], практически весь бассейн р. Лямин относится к северной тайге; преобладающим контуром здесь являются кустарничково-сфаг-

новые олиготрофные болотно-озерные комплексы. Долина реки относится к средней тайге – к серии ивово-березовых, березово-сосновых травяно-зеленомошных и лишайниковых лесов долинных грив и сосново-березовых осоково-сфагновых лесов меж-гривных понижений.

По нашим данным, леса занимают около 80 % площади современной поймы; остальное приходится на болотные, водные и луговые фитоценозы.

Экологические индексы большинства местообитаний изученных лесных сообществ по шкалам Л.Г. Раменского [10] соответствуют влажнолуговой серии по увлажнению и мезоолиготрофной серии – по богатству.

Рис . Район исследований

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучение пойменных лесов осуществлялось в 2005-2007 гг. в рамках комплексной почвенногеоботанической экспедиции, проводившейся маршрутным методом – сплавом по реке Лямин и его притокам. Общая протяжённость обследованных участков речных пойм составляет около 300 км.

В связи с техническими особенностями водного маршрута в поле зрения исследователей попадали преимущественно доступные со стороны русла участки поймы. При планировании пеших маршрутов, а также для пространственной интерпретации выделенных синтаксонов и площадных оценок использовались материалы дистанционного зондирования.

Геоботанические описания выполнялись по традиционным методикам [9]. Относительное превышение экотопов над меженью определялось с использованием нивелира. Проводилась глазомерноинструментальная таксация древостоев и детальное исследование почв. Разнообразие аллювиальных почв р. Лямин рассмотрено в отдельной публикации [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристика лесной растительности в настоящей работе приводится до уровня крупных синтаксонов эколого-фитоценотической классификации - циклов ассоциаций. Для каждого цикла можно выделить диагностические признаки - как во флористической композиции, так и в пространственной структуре сообществ. Общими видами почти для всех типов лесных сообществ поймы являются Calamagrostis purpurea s.l. и Vaccinium vitis-idaea . Активность первого максимальна в сообществах молодой поймы, второго - в зрелой пойме.

Почвы поймы р. Лямин типичны для большинства рек таежной зоны. К особенностям можно отнести однородность и крайнюю бедность почвообразующих пород.

Обсуждаемые циклы достаточно четко диагностируются, так как хорошо изучены на других реках региона [6 и др.], но в пойме Лямина охарактеризованы незначительным числом полных геоботанических описаний. Поэтому классы постоянства (к.п.) видов приводятся не для всех циклов.

Разнотравный цикл ( Varioherbosum ) приурочен к самым молодым аллювиальным поверхностям, намытым в последние 30-50 лет. Лесные ценозы формируются на месте первичных ястребинково-наземновейниковых лугов и других пионерных группировок растительности. Аллювиальные почвы характеризуются ослабленным дерновым процессом, в целом почвы примитивные, часто с захороненными задернованными горизонтами вследствие периодического пересыпания русловым аллювием. Сомкнутость древостоя 80-100 %. Подполо-говое пространство в этих лесных ценозах хорошо освещено даже при высокой сомкнутости - за счет того, что такие участки фрагментированы и по периферии окружены луговинами и водными пространствами. Сообщества цикла отличаются присутствием луговых видов, дающих несомкнутый травяной ярус (общее проективное покрытие (ОПП) не более 15 %, обычно менее 5 %). Обычны: Rumex thyrsiflorus (проективное покрытие (ПП) до 3 %), Sanguisorba officinalis (ПП до 4 %), Hieracium umbellatum (до 3 %), Solidago virgaurea (до 5 %),

Calamagrostis epigeios (до 1 %), C. purpurea (до 4 %). В моховом ярусе - представители рода Polytrichum , в разнообразных сочетаниях; в зависимости от условий аллювиальности ОПП яруса колеблется от 0 до 85 %. Цикл представлен молод-няками пионерных формаций - Pineta sylvestris и редко Betuleta pubescentis-pendulae . При высоте основного яруса в среднем 7-10 м здесь встречается низкорослый (до 1 м) разреженный подрост темнохвойных пород - кедра (до 2,5 тыс./га) и ели (до 0,4 тыс./га).

Сообщества мелкотравного цикла ( Parviherbo-sum ) встречаются преимущественно на повышенных краткопоемных участках молодой (прирусловой) поймы на аллювиальных слабодерновых маломощных почвах с менее выраженной современ -ной аллювиальностью. Для этого цикла характерны относительно хорошо развитый ярус подлеска (ПП 10-30 %) и фрагментированный моховой покров; в травяно-кустарничковом ярусе (ТКЯ) основную синузию составляет лесное мелкотравье. Основные виды (V к.п.): Padus avium (до 7 %), Sorbus sibirica (до 8 %), Maianthemum bifolium (до 25 %), Orthilia secunda (до 8 %), Trientalis europaea (ПП до 6 %), Pyrola minor (до 7%), Rubus arcticus (ПП до 20 %). Им обычно (IV к.п.) сопутствуют фоновые для поймы виды: Calamagrostis purpurea (ПП до 5 %), Vaccinium vitis-idaea (ПП до 10 %). Изредка (III к.п.) встречаются: Rosa acicularis (ПП до 10 %), Swida alba (ПП до 5 %). В моховом покрове (ОПП 5-50 %) выраженных доминантов нет; с различным постоянством и обилием встречаются: Polytrichum commune , Pleurozium schreberi , Hylocomium splendens . Цикл представлен двумя формациями: Pineta sylvestris и Betuleta pubescentis . В подросте доминирует кедр (до 6 тыс./га).

Княжениково-вейниковый цикл ( Ruboso arctici-calamagrostidosum purpurea ) приурочен к пониженным участкам молодой поймы, где откладывается более мелкодисперсный аллювий, а грунтовые воды в межень стоят близко к поверхности. Почвы аллювиальные дерновые слабо оглеенные маломощные. В травяном ярусе доминируют Calamagrostis purpurea (ПП 20-50 %) и Rubus arcticus (ПП 15-30 %). Им сопутствуют: Maianthemum bifolium (ПП до 10 %), Carex acuta (ПП в среднем 2 %), Naumburgia thyrsiflora (ПП в среднем около 1 %). Реже и с незначительным покрытием встречаются: Rosa majalis , Padus avium , Salix viminalis , S. dasyclados , Trientalis europaea , Juncus fili-formis . Моховой ярус отсутствует или представлен небольшими куртинками Polytrichum commune . В молодой пойме цикл представлен формацией Betuleta pubescentis . Кроме того, на «омолаживающихся» поверхностях зрелой поймы при длительном (несколько десятилетий) нахождении участка в условиях наложенного прируслового режима формируются вторичные осиновые сообщества этого цикла - Populeta tremulae . В подросте чаще преобладают мелколиственные породы (до 9 тыс./га), из темнохвойных - кедр (до 9 тыс./га).

Сообщества бруснично-зеленомошного цикла ( Vaccinioso-hylocomiosum ) наиболее широко распространены в зрелой (центральной) пойме р. Лямин, где занимают не менее 60 % облесенной площади. Это наиболее краткопоемные экотопы. Почвы с признаками оподзоливания, с выраженным оторфовыванием подстилки, в профиле преобладают окислительные процессы. Абсолютным до-минантом ТКЯ является Vaccinium vitis-idaea (V к.п.) с ПП от 10 до 60 % и более (за исключением «омоложенных» участков), а также хорошо развитым моховым покровом, в основном представленным Pleurozium schreberi (V к.п., ПП до 90 %), Polytrichum commune (V к.п., ПП до 45 %), Hylocomium splendens (IV к.п., ПП до 30 %). В ТКЯ обычны (IV к.п.): Linnaea borealis (до 10 %), Maianthemum bifolium (до 10-12 %), Trientalis eu-ropaea (ПП до 3 %), реже встречаются (III к.п.): Orthilia secunda (до 4 %), Vaccinium myrtillus (до 5 %). В подлеске обычна Sorbus sibirica (V к.п., ПП до 15 %). Большинство остальных видов встречаются единично с ПП не более 1-2 %. Цикл представлен несколькими лесными формациями: Pineta sylvestris , Piceeta obovatae , Pineta sibirici , Lariceta sibirici , Betuleta pubescentis . Существенных различий в пространственной и видовой структуре сообществ между формациями нет. Однако в кедровниках - наиболее сукцессионно зрелых сообществах цикла - обычен Sphagnum girgensohnii (IV к.п., ПП до 5 %) и усиливается роль Vaccinium myrtillus (V к.п., ПП до 10 %). Древостои часто двухъярусные; основу первого яруса древостоя составляют лиственница или кедр; во втором ярусе доминирует ель, реже - кедр. Подрост обычно обилен (до 29 тыс./га): кедр, ель, но представлен преимущественно особями младших генераций; разновозрастные елово-кедровые насаждения (в отличие от пойм некоторых других рек региона) не формируются.

Кустарничково-зеленомошный цикл ( Fruticu-loso-hylocomiosum ) приурочен к практически непоемным поверхностям старой поймы высокого уровня. Почвенный профиль несёт в себе явные следы аллювиального происхождения (слоистость и следы переменного увлажнения), но уже интенсивно идут процессы формирования оторфованной подстилки (мощность до 15 см), оподзоливания и оглеения. Цикл характеризуется абсолютным доминированием кустарничков: Vaccinium vitis-idaea (ПП до 50 %), V. myrtillus (ПП до 20 %), V. uligino-sum (ПП в среднем 3 %); с различным постоянством и обилием встречаются Ledum palustre , Em-petrum nigrum . Почва на 95 % покрыта зелеными мхами: Pleurozium schreberi (до 50 %), Hylocomium splendens (до 25 %), Dicranum polysetum (до 15 %); по микропонижениям - Sphagnum girgensohnii (до 20 %), по микроповышениям - Cladina stellaris (до 20 %). Подлесок не развит. Цикл представлен только сосновой формацией - Pineta sylvestris . Древостой разрежен (сомкнутость в среднем около 50 %).

Подрост немногочисленный (до 1,5 тыс./га - кедр, ель, сосна, береза).

Кроме рассмотренных выше довольно распространенных типов лесных сообществ, изредка встречаются аллювиофобные циклы: кустарничково-сфагновый цикл - Fruticuloso-sphagnosum , вейниковый цикл на естественно осушенных пойменных торфяниках - Calamagrostidoso purpurea turfo-sum (представленный только Betuleta pubescentis ) и др. Особый интерес представляет нетипичный для пойм лишайниковый цикл ( Cladinosum ) - на высоких гривах ляминской поймы. Эти лишайниковые сосняки, по мнению И.С. Ильиной, «ничем не отличаются от аналогичных водораздельных сообществ» [7]. Однако следует отметить, что по структуре почвенного профиля, производительности древостоя и по некоторым элементам флористической композиции пойменные и водораздельные сосняки-беломошники различаются.

Бедность и однообразие аллювиальных почв поймы р. Лямин является причиной крайне низкого флористического и синтаксономического разнообразия, по сравнению с поймами других рек региона и даже с водораздельными территориями. Индикатором этой бедности является отсутствие сообществ кислично-зеленомошного цикла и пихтовой формации ( Abieteta sibirici ). За три сезона полевых исследований в пойме Лямина лишь единственный раз был отмечен самосев пихты ( Abies sibirica ), но ни разу не встретились ни Oxalis acetosella , ни типичные ее региональные спутники - Aconitum sep-tentrionale , Actaea erythrocarpa , Atragene sibirica , Goodyera repens , Stellaria bungeana , исключительно редки и неактивны Gymnocarpium dryopteris , Rhytidiadelphus triquetrus . В то же время все эти виды достаточно часто встречаются на правом коренном берегу р. Лямин, а пихта местами является содоминантом древесного яруса внепойменных сообществ.

Всего в пойме р. Лямин выявлено 16 лесных ассоциаций, которые относятся к шести формациям. Первичные березняки характерны для молодой поймы, но встречаются и вторичные - на гарях зрелой поймы и на спущенных (естественно осушенных) торфяниках старой поймы. Осинники занимают крайне незначительные площади, обычно встречаясь на участках длительного интенсивного «омоложения» наносов. Лиственничники в пойме встречаются спорадически (по-видимому, все они пирогенного происхождения); ельники - очень редки. Можно предположить, что лимитирующим фактором развития темнохвойных лесов являются не только крайне бедные песчаные почвы, но и частые пожары, способствующие поддержанию длительнопроизводных сосновых лесов. Основной облик поймы р. Лямин формирует сосна - в отличие от рек Вахского полесья, где роль сосны в серийных сообществах пойм значительно меньше, чем березы, лиственницы, кедра и ели [7; 11 и др.]. Кедрачи занимают меньше 15% площади поймен- ных лесов. Но именно кедрачи-зеленомошники являются эдафическим субклимаксом в пойме р. Лямин – как и в поймах других рек Сургутского и Вах-ского полесий.

Список литературы Синтаксономическое разнообразие и экотопы лесных сообществ поймы реки Лямин (Сургутское Полесье)

- Атлас Ханты-Мансийского автономного округа -Югры. Т. II. Природа. Экология. Ханты-Мансийск-М., 2004. -152 с.

- Бабюк С.И., Кукуричкин Г.М. К характеристике почв поймы реки Лямин//Биологические ресурсы и природопользование: Сб. науч. тр. Вып. 11. Сургут: Дефис, 2008. С. 17-30.

- Земцов АА. Геоморфология Западно-Сибирской равнины (северная и центральная части). Томск, 1976. 344 с.

- Карта растительности Западно-Сибирской равнины. М. 1:1500000. М., 1976. 4 л.

- Кукуричкин Г.М. Морфология ландшафта поймы реки Глубокий Сабун//Экологические исследования восточной части Сибирских Увалов: Сб. науч. тр. Вып. 2. Нижневартовск: Приобье, 2003. С. 43-59.

- Кукуричкин Г.М. Циклы ассоциаций лесной растительности поймы реки Сабун//Экологический вестник Югории. 2004. Т. 1. № 3-4. С. 11-16.

- Кукуричкин Г.М. Темнохвойные леса в пойме реки Сабун//Актуальные проблемы геоботаники. Ч. I: материалы III Всерос. школы-конф. Петрозаводск: Кар НЦ РАН, 2007. С. 268-272.

- Лёзин В.А. Реки Ханты-Мансийского автономного округа: Справ. пособ. Тюмень: Вектор-Бук, 1999. 160 с.

- Полевая геоботаника. В 3 Т. М.-Л.: Наука, 1959-1976.

- Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков О.Н., Антипин Н.А. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову. М.: Сельхозгиз, 1956. 472 с.

- Растительный покров Западно-Сибирской равнины. Новосибирск, 1985. 251 с.

- Шубаев Л.П. Сургутское Полесье Западно-Сибирской низменности//Изв. ВГО ВГО СССР. 1956. Т. 88, вып. 2. С. 167-169.